所感/雑感

お屠蘇気分の1月3日早朝に確認したNY市場は3指数揃って最高値を更新。だがその後にイランから不穏なニュースが飛び込んできた。2020年も波乱の幕開けかと思われたが、一旦事態は最悪な状況になることを回避したかに見える。でも事態はそう簡単な話だとは正直思っていない。中東情勢に関する評価は、日本は当然毎度のことながら、欧米でもそう簡単では無いのが経験則だ。理由は宗教、すなわち信仰の違いが大きく関わっている。

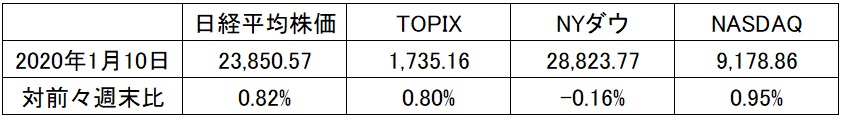

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

米国対イラン、なのに場所はイラク国内の不思議

誰も不思議に思っていないのか、或いは感性が働かないのか、殆どこの件については報道も説明もあまりされていないが、今回のイランの司令官殺害の場所も、反撃された米軍基地も、場所は共にイラク国内である。繰り返すがイラン国内ではなく、イラク国内である。この程度の問題にもあまり疑問を抱く人が少ないほど、中東問題と言うのは日本には馴染みが薄く、にもかかわらず奥が深い。

もし仮に、日本国内で米軍が北朝鮮の司令官に危害を加え、怒った北朝鮮が米軍の横須賀基地や厚木基地に弾道ミサイルを撃ち込んできたら何が起こるだろうか?米軍と北朝鮮の間の問題でカタがつくだろうか?

更に、その後の緊張状態の中で北朝鮮を離陸した外国エアラインの飛行機を北朝鮮の防空システムが撃墜したらどうだろう。今回のウクライナの飛行機に搭乗していた乗客は、自国民であるイラン人が83人と一番多いが、次いでカナダ人が63人、ウクライナ人が11人、スウェーデン人が10人、ドイツ人と英国人が各3人とある。場所を置き換えて考えてみると、もうこれで一件落着とは言い難いと感じるのは私だけだろうか?カナダもなかなか血気盛んな国だということを忘れてはならない。

今回の問題の背景は、イスラム教シーア派の過激派に対する米国の強い意思表示だ。「シーア派とスンニー派」については、多少は高校の社会科で触ったと思うが、私も含めてきちんと理解している人は少ないだろう。無宗教の人が殆どでクリスマスの飾りを外したら、直ぐに門松を出して初詣に行く日本人は当然として、キリスト教がマジョリティの欧米諸国もイスラム教の世界は理解し難いようだ。

ひとつ明らかなのは、中東にはきちんと地図上の国境もあるが、それ以外にも境界線があるということだ。ISIS問題などの記憶を紐解いても、国境という概念よりも、イスラム教の宗派という分け方が問題整理には必要だった。

当初、トランプ大統領の指示でイランの司令官を米軍が殺害したと報じられた時、国内メディアの多くのリアクションは「大統領選の選挙対策でトランプ大統領が強さをアピールしたかった」というものだった。ただそんな単純なことで流石にアメリカもミサイルは飛ばすことはない。あまりに短絡的な解釈だ。

怖いのはテロの再発だ

私が非常に恐れ、殊更に慎重な対応を取るべきだと考える理由はテロだ。トムクランシーの小説や米国のテレビドラマの見過ぎが原因ならば良いのだが、米国内でのイスラム教信者によるテロというのは、正に「今、そこにある危機」なことだけは確かだ。何故なら、沢山のイスラム教徒が米国に移住して生活している。CNNがかつて報じた統計によると米国在住のイスラム教徒の人口は2017年で345万人、2050年には810万人までになるといわれている。全人口に占める比率で言ったらたいしたことはないと思われるかも知れないが、テロに必要なのは僅か数名の、それも自爆をも辞さない狂信者が居れば充分だ。彼らがそれを殉教と呼ぶことも忘れてはならない。現世は辛く厳しくとも、殉教者となれば極楽が待っているのだから。

私自身、実際に米国企業を訪問した時に交換した名刺に、明らかにイスラム系の名前を見ることが多々あった。だが当然のことながら皆普通の善良な人達だ。ただ911同時テロの時がそうであったように、現在400万人弱の米国在住のイスラム教信者の数名が、何かの拍子に反米に変わる可能性がないとは、誰にも保証出来ない。また当然、彼らは事が起こるまでは普通に入国出来る。こういう仮説を立てなければならない時点で、状況は極めて不安定だと思っておかざるを得ない。米国内でテロが起これば、これは由々しき事態へと発展する。

ホルムズ海峡が封鎖されたら日本経済にも危機感が走る

資源エネルギー庁の資料によれば、日本の石油備蓄量は①国が保有する「国家備蓄」、②石油備蓄法に基づき石油精製業者等が義務として保有する「民間備蓄」、③UAE(アラブ首長国連邦)とサウジアラビアとの間で2009年以降開始した「産油国共同備蓄」で構成される。

- (平成27年11月末時点)

国家備蓄: 原油4,795万kl ・ 製品 138万kl (IEA基準:97日分)

民間備蓄: 原油1,720万kl ・ 製品1,873万kl (IEA基準:74日分)

産油国共同備蓄(※):原油120万kl (IEA基準:2日分)

これらを合算すると173日分となり、概ね半年間ということになる。一方、日本の原油の中東依存度は83.2%と非常に高く、もしホルムズ海峡が封鎖された場合の影響は非常に大きい。

これは何も日本に限ったことではなく、隣国韓国なども同様だ。今の経済情勢から言えば、原油価格がもし高騰したら、日本よりも先に韓国経済が持たなくなる可能性は極めて高い。再び韓国発のアジア通貨危機が再発するかも知れないが、現時点では米国も日本も韓国との通貨スワップ契約は既に消滅している。その間隙をついてヘッジファンドが暴れないとも限らない。

そして日本自身も石油備蓄で持ち堪えられるのは約半年間だ。ホルムズ海峡が封鎖されたり、ホルムズ海峡を通過するタンカーなどに万が一のことがあれば、原油価格は高騰する。米国は世界最大の産油国となったので、そのリスクに対しての感度は低い。左傾化した野党の一部は海上自衛隊の派遣中止を迫ったが、これこそが如何に日本が中東情勢に対して意識が低いかと言うことの証左だと思われる。

【号外】【続報】とお送りしたが・・・・。

今回の事件を契機に、新年早々【号外】【続報】の2通のメルマガを配信させて頂いた。その背景にあるのは、今現在と同じ状態、すなわちWar Riskが高まっている状況を、私自身が過去35年間の資産運用業界でのキャリアの中で何度も経験してきたからだ。

もしWar Riskと言ってピンと来なければ、こうした事例ならば分り易いかも知れない。大地震や大災害が起こった時のことを思い出してみて欲しい。事件直後に被害状況が全て的確に掌握されたことは殆ど無いだろう。どの災害の時も、48時間から72時間以上経ってから「思ったより酷いな」となる。一週間程度かけて被害報告が拡大していくことさえある。ましてや今回は戦争に近い話である。国同士の衝突である。

それにもかかわらず、市場はあっという間に「一件落着」と決め込んだ風がある。これさえもいつもそうだ。ひとまず突っ込んで売られ、そして戻して、暫くしてから再評価されて落ち着くべき水準に向かっていく。そうした市場環境の中、もしご自身が毎日モニターとずっと睨めっこをして、何らかの異変があれば即座に対応出来る状態で無い限り、安易な決めつけはせず、落ち着いて投資判断をして欲しいと思う。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

今年が技術やビジネス・トレンドの発展の中でどのような位置づけになり、何が起きるかを最初に垣間見ることが出来るのが、毎年米国ラスベガスで行われているCES(Consumer Electronics Show:国際家電見本市)だ。

「家電見本市」と訳されてしまうところに誤解が生じやすいが、2016年に主催団体の名称が「CEA」(Consumer Electronics Association)から「CTA」(Consumer Technology Association)に変わり、CESはすでに「家電の見本市」ではなくなった。軍事技術以外は何でもありの、最先端デジタルテクノロジーが主役のビッグイベントであり、データ時代の趨勢を掴む意味では決して外すことのできない存在と言っても過言では無くなった。因みに 昨年度の来場者は世界中から約18万人、出展社は4500社を超えたと報じられている。

CES2020の見どころは何だったか?

今年のCES2020は1月6日がプレス公開、7日から10日が一般公開として開催された。既に多くの報道がなされているが、今年の見どころのひとつは5Gがどのように実生活に溶け込んでくるか、何に役立つかなどの具体的な展示が行われたことだ。この先、折に触れてCES2020の話が市場でも話題になるだろう。

また併せて、家電見本市では無くなったことを象徴するかのようにクルマに関わる展示が多くなったことも今年の特徴と言える。

話題の一つはSONYが作ったクルマだろう。

この車は実際に走行できる(まだ車検は取れないが・・・)。そしてソニーがお箱でもある多様なセンサー群、車内外の人や物体を検知・認識し、高度な運転支援を実現する車載向けCMOSイメージセンサーやToFセンサーなど数種類のセンサーを合計33個も配置している。また、没入感のある立体的な音場を実現する音楽体験「360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)」を、各シートに内蔵されたスピーカーで提供し、フロントシート前方のパノラミックスクリーンにより直観的操作で様々なエンタテインメントコンテンツが楽しめるという。ソニーは最先端テクノロジーを組み合わせることで、安心・安全かつ、新たな感動をもたらす車内エンターテインメントの実現を目指すとし、これを新たに「VISION-S(ビジョン エス)」名付けて発表した。

個人的な趣味としてはあまりカッコいいとも思わないし、クルマとしての斬新さを感じさせるものでは無いと思うが、家電企業と思われてきたメーカーがクルマを作ったというところにこれからの技術ロードマップが何処に重きを置くのかということが見えて来るように思われる。

一方、攻め込まれる形の自動車業界の雄としてトヨタの展示はもっと大胆だった。詳しくは下記のURLから動画を含めて楽しんでみて欲しいが、「Toyota Woven City」(トヨタ・ウーブン・シティ)と称する、自動運転技術やMaaS、ロボット、AI(人工知能)などの検証・実験を行う実証都市「コネクティッド・シティ」のことだ。2020年末に閉鎖する予定となっている東富士工場の跡地を活用し、2021年初頭にも静岡県裾野市で着工する計画を明らかにした。

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/31221882.html

5Gスマホの心臓部は米クアルコムがほぼ独占

5Gスマホの心臓部である半導体(SoC:システムオンチップ)は、米クアルコム1社が供給をほぼ独占している。Huaweiに芽がなくなり、Intelがその開発を断念した現在、クアルコムの半導体「Snapdragon」が市場シェア100%であり、12月4日に発表された最新の「Snapdrgon865」(ハイエンド向け)と「Snapdragon765/765G」(ミドルレンジ向け)がサムスン、LG、ファーウェイ、ソニー、シャープだけでなく、現時点で5G対応スマホを発表していないグーグルPixelシリーズやiPhoneシリーズにも搭載されることは想像に難くない。

一部に5Gは肩透かしだと、既に一部導入された国の状況を見て論じられるケースがあるが、まだ本命のミリ波での実用化はこれからであり、すなわち5Gが5Gとして生きて来るのはこれからだ。

AMDの優位性は2020年も続く

インテルはAMDから何とか失地挽回を図りたいと必死に技術開発を急ぎ、CES2020のプレゼンテーションでも次期プロセッサ「Tiger Lake」(開発コードネーム)を初公開としてお披露目したりしているが、AMDのLisa Su(リサ・スー) CEOのプレゼンテーションの方が遥かに圧巻だったと言える。

新発表となったのはノートPC向け新CPUであるRyzen Mobile 4000シリーズの製品群。低消費電力で軽量モバイルに適した「Ryzen 7 4800U」や、高性能でゲーミングやクリエイティブに適した「Ryzen 7 4800H」などだ。何がインテルと違うかと言えば、インテルは今秋登場予定の新製品の話しをしているのに対し、AMDのそれは今年の第1四半期から搭載ノートPCが登場予定だという点だ。つまり約半年は先行している話だということ。

自動車業界の話と違って、ハイテク業界の半年はかなり長い、遠い先の話に聞こえる。その結果何が起こるかと言うと、更なる延期などのリスクだ。事実、インテルの技術ロードマップはこのところこっそりと後ズレしていることが多い。インテルは昔から個人的にも大好きな会社だけに頑張って欲しいし、贔屓目にも見たいと思うのは山々だが、間違いなく勢いはAMDの方が上だ。

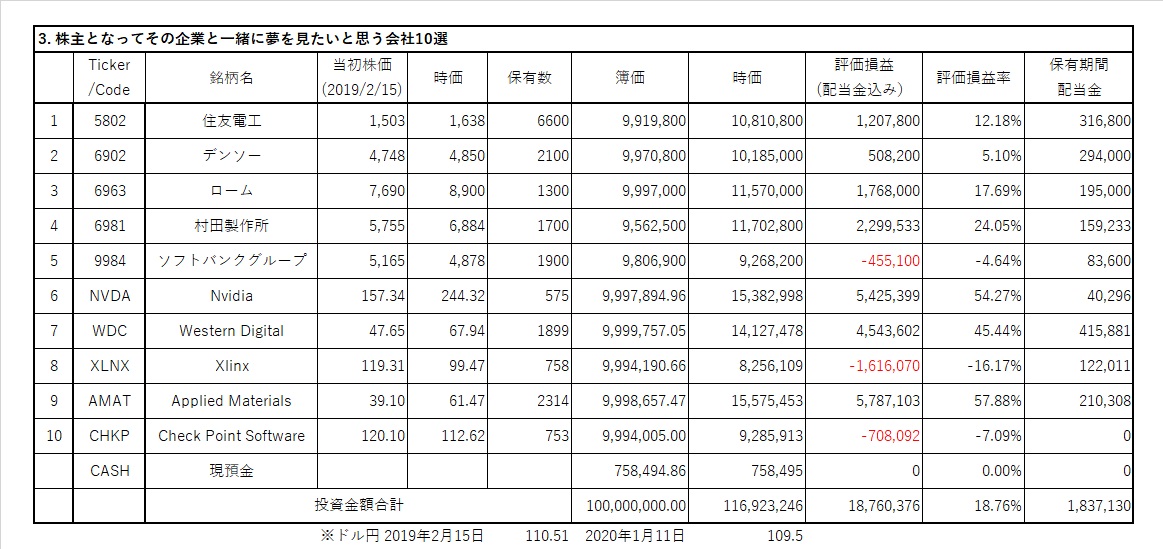

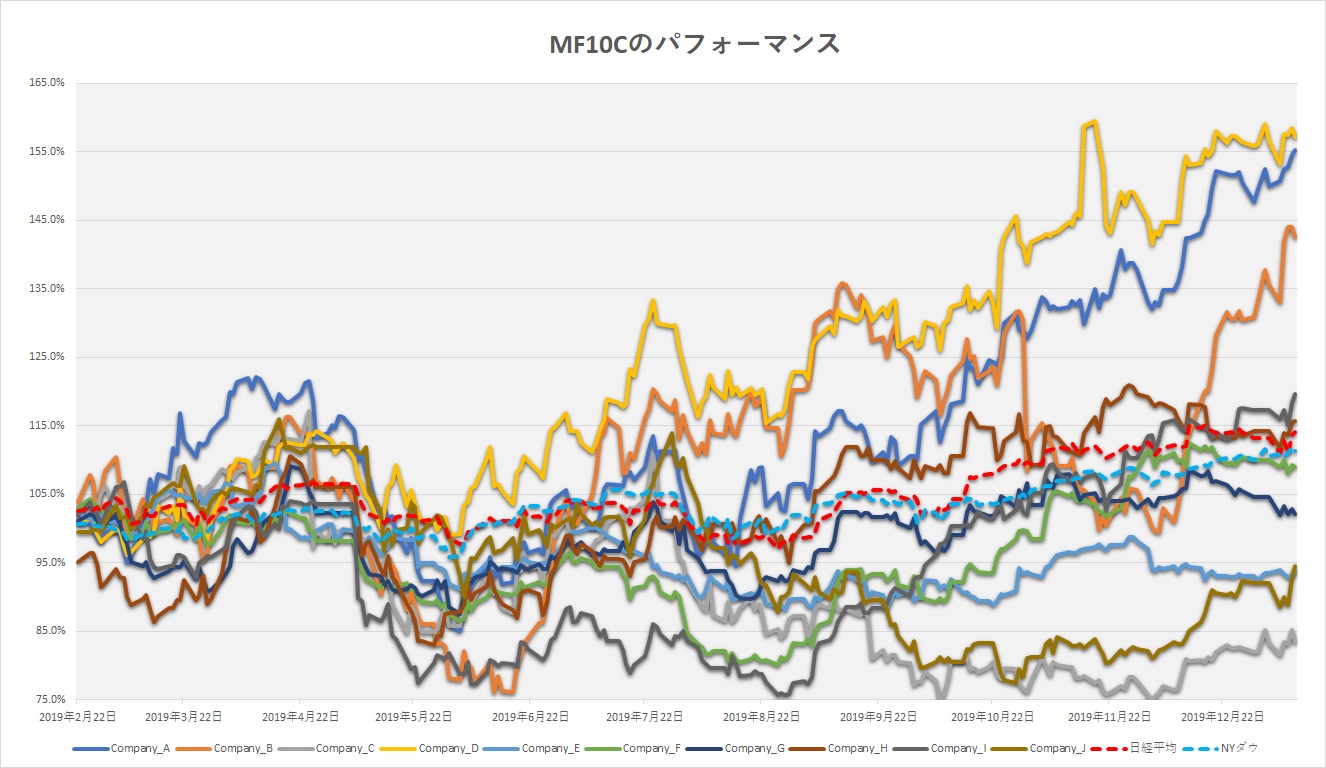

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

今回、保有期間の配当金についてデータを全銘柄更新した。

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

今回は新年号のため、個別企業に関するコメントは特にありません。