週間回顧

案の定、NASDAQが底堅い。そして日経平均が一番不甲斐無い。年初来で見ても最悪だ。日本株は出来高も細ってきた。やはりハイテク分野の本命が居ないのが「オンライン」に脚光が集まる中ではどうしても牽引車不在となる。更に気になるのはユーロが安いこと。対円でも115円台とこのひと月で5円も円高に振れている。原油価格は何とか戻し歩調となった。

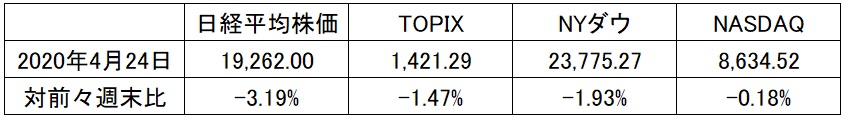

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

S&P500と恐怖指数の関係同様、日経平均株価も底は打っている

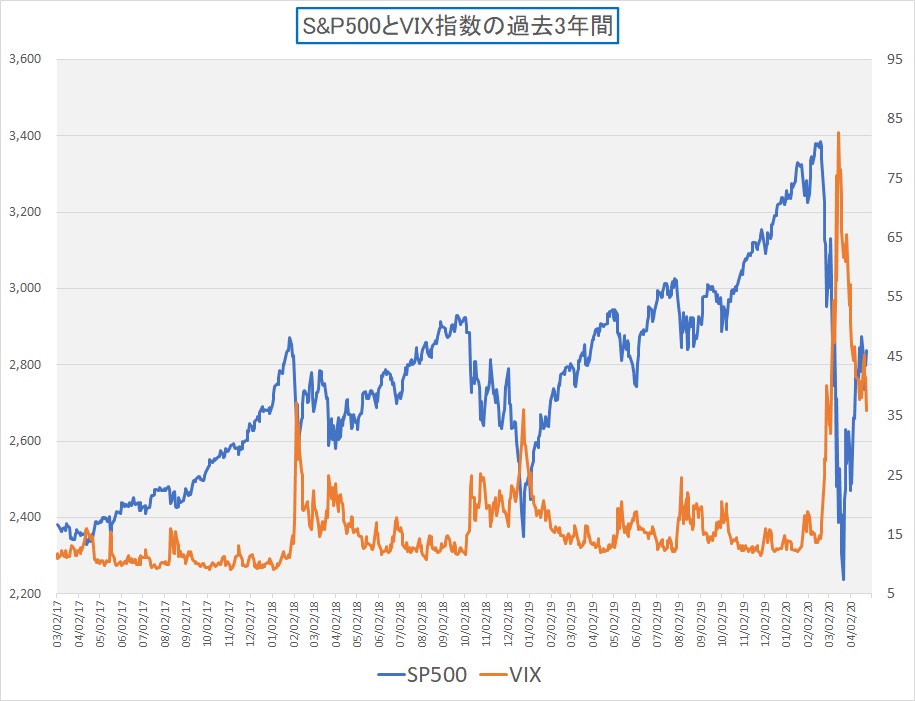

まずはいつもお見せしている「S&P500と恐怖指数」のチャート。先週は多少株価がもたついたので恐怖指数(VIX指数)も併せて上下に多少動いたが、週末には35.93まで低下している。これは明らかに3月下旬に底を打ったと読み取れる綺麗なチャートだ。

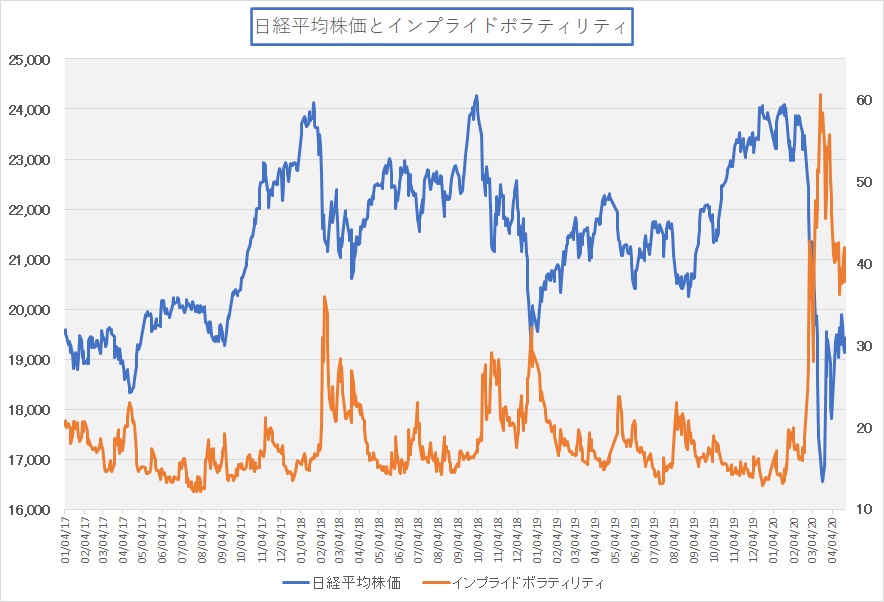

日本株市場も昨今は米国株と殆ど歩調を合わせるので特に意識していなかったのだが、会員の皆様からは「日本株ならどうなの?」というお問い合わせも頂戴したので、同じように作成して見たのが下記である。日本には恐怖指数と呼ばれるインデックスは無いが、意味合いとしては「日経平均株価のインプライドボラティリティ」が恐怖指数と同じことなので、そちらとの比較チャートを作ってみた。

ご覧頂けるように、3月下旬の急落の段階で、日経平均株価は3月19日に安値16,552.83円を付けているが、インプライドボラティリティの方は3月16日に60.67の最高値をつけて以降、低下しているのがお分かり頂けよう。ここでも株価とボラティリティは綺麗に負の相関関係となっている。つまり底打ちをしたということだ。

ただもうひとつ気がつくことは株価推移の日米間の違いだ。Fund Garageでは幾度となく、米国株投資をお薦めしてきたが、この二つのチャートをご覧頂くとその意図がお分かり頂けるのではないだろうか。

すなわち、日本株の水準は3年前の水準を割り込んでやっと3年前に戻したレベルであり、一方、S&P500はこの3年間の上昇分を一旦は吐き出すものの、既にその半分は取り戻しているということだ。後半のビジネス・トレンドの方でお伝えするが、日本株には「オンライン」というキーワードで飛びつきたくなるようなMFCL採用の一部の銘柄ぐらいしか、残念ながらあまり投資対象が無い。マイクロソフトやGoogleは当然のことだが、評判のZOOMだって日本企業では無いからだ。

また新型コロナウイルスの影響で、日本で一番時価総額が大きい自動車関連は、その販売減少に収益が伸び悩んでいることも大きく影響している。

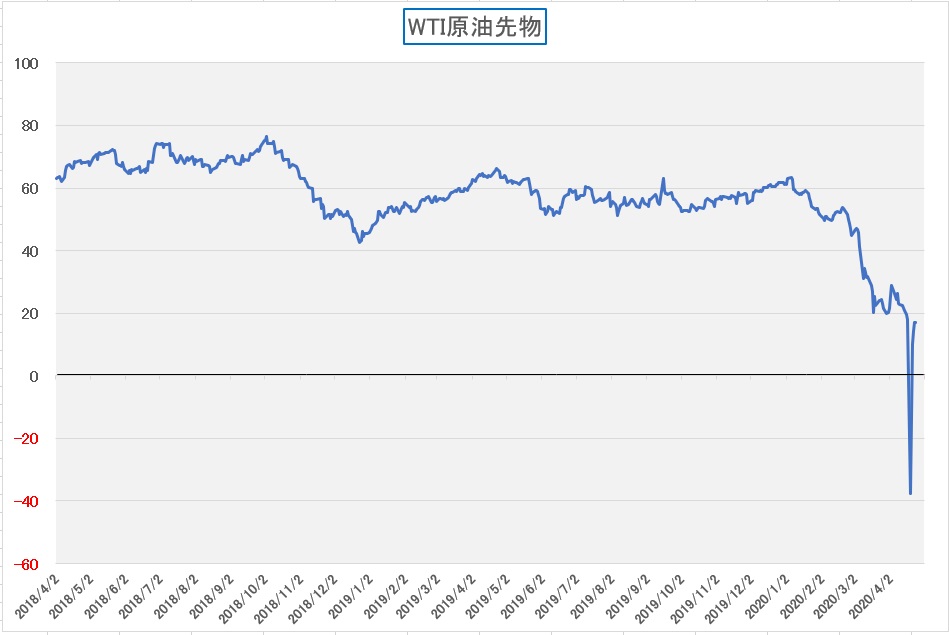

原油市場は飛んでもない動きとなった。

先週、市場の話題をさらったのは原油価格が週初マイナスの領域に入り△37.63ドルまで下落したことが。原油先物がマイナスという事は、既に貯蔵出来る量を超えて、産出業者がお金をつけて顧客に引き取って貰う状態だという事だ。

背景となっているのは新型コロナウイルスのパンデミックが引き起こした需要崩壊により、世界的な減産措置でも原油がダブつくとの見方だ。週間での下げは過去9週間で8週目となる。週末に先物価格が値を戻した背景には、米石油サービス大手ベーカー・ヒューズ(BKR.N)が発表した4月の米国内石油掘削リグ稼働数の減少が2015年以来の大きさだったことが上げられる。

流石にこの価格水準では、米国のシェールオイルはすべて採算割れだ。そうなると、シェールオイル業者のみならず、原油掘削関連のシュルンベルジェなども相当な打撃を受ける可能性がある。また既に原油価格に連動する上場投資証券(ETN)の価値がゼロ以下になったため投資資金は恐らく全く返ってこない。こうした波及効果が原油関連株の下落ということ以外にも投資家にダメージを与える。特にCTA(Commodity Trading Advisor)の破綻に繋がると、彼らの運用には株価指数先物などが含まれていることがあり、波乱要因と成り兼ねないことは注意が必要だ。

不気味なユーロ安の行方

24日の日経新聞の記事から引用すれば「外国為替市場でユーロ安が進んでいる。23日のニューヨーク市場でユーロ相場は一時、対円で約3年ぶり安値、対ドルでも約1カ月ぶり安値を付けた。24日の東京市場でもユーロ売りが優勢だ。23日の欧州連合(EU)首脳会議でユーロ共同債(コロナ債)の発行など、新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後の経済対策の詳細について合意できなかったためだ。繰り返す危機対応への遅れが、金融市場で見透かされている。」とある。

結局はギリシャ危機がイタリアやスペインの債務問題にも波及した経緯を市場は明確に覚えており、ECBの指導力がポストコロナを見据えてかなり疑われている証拠だ。

この先の動向のまとめ

市場見通しとは少し離れるが、新型コロナウイルスの感染拡大自体については、世の中で煽りまくられているような多くの悲観論(第2次、第3次のパンデミックが来るなど)に私はくみしない。

毎日の感染者数関連のデータの集計からそう実感している。特に日本ははっきり言って「小池都知事の次期都知事選へ向けてのパフォーマンス」にメディアなどが同調した「インフォデミック」である可能性の方が高いと思う。ニューヨークで起きたことは、東京では起こらない。それは基本的な社会保険制度の違い、生活衛生態度の違い、医療制度の違い、貧困層の度合いなどなど、全く異なるからだ。

実はわけ合って先週、東京の感染症の医療機関を複数訪問することがあった。どうだろう、これだけメディアや医師会が「医療崩壊」という単語を垂れ流せば、東京都の感染者受け入れの医療機関の現場は相当凄まじい状況に、少なくともテレビなどで見せられているイタリアやニューヨークのICUのような状況を想像されるかも知れないが、全く違う次元だった。アイマスクの下に痣が出来ていたり、目の下にクマを作ったりして、数日間寝ていないような感じの医師や看護師が足早に院内を動いているような緊張感は全くない。勿論、私が目の当たりにしたのが例外的な状況の医療機関で、多くは違うかも知れないことを否定は出来ない。だが、ある内科の部長先生とも話す機会があったが「やっと多くの機関が連携を取れて動けるようになった感じですね」と、穏やかに現状を説明してくれた。私は予てファンドマネージャーの頃から、自分の目で見たものを信じることにしているので、今のところ前述したように、世の中で煽りまくられているような多くの悲観論にくみすることはない。これは株式市場についての前述の見立てとも齟齬は無いと思われる。

だが、ポストコロナを考えた時、危惧されることがいくつかある。そのひとつが世界秩序の大きな変化だ。このコロナ騒動の前に合った米中貿易摩擦問題は、より酷くなるかも知れない。以前はHuaweiの問題一つとっても、英国が米国の方針とは違う対応をとって5Gについて一部利用を認めるようなこともあったが、ジョンソン首相のコロナ罹患に伴い、英国も完全に対中強硬派に変わってしまった。欧州も内部的な混乱を抱えながら、更に中国との関係にもひびを入れている。中国向け資源の輸出で潤ってきた豪州でさえ、中国と距離を置こうとしているように見える。

一方で、中国は中国でその覇権を一層拡大しようと、軍事力の拡張、空母の展開エリアの拡大など積極的に推し進め、東シナ海の安定はかなり揺らいでいる。そんな中、米国では原子力空母が4艘も戦線から離脱(全艘、乗組員に新型コロナウイルスの感染が確認されたため)し、また「成層圏の要塞」とも呼ばれる戦略爆撃機のB52(上の写真)のグアム島配備を本国配備へと変更してしまった。その真意は全く分からない。少なくとも、数時間で朝鮮半島上空まで展開出来た能力が、2倍以上掛かるようになった。果たして日本がそれをカバー出来るかといえば疑わしい。

現在の原油価格の水準が長引けば、困るのはシェールオイルの米国企業だけではない。実はロシアも財政がかなり逼迫することになる。1998年のロシア財政危機については20年以上も前の話だが、その記憶が消えることは無い。

ビジネス・トレンドには明るいものが見えているのは間違い無いのだが、一方で世界情勢の大きな変化が予想されることが、どのように今後の世界経済に影響してくるのか、冷静に見て行かないとならないと思っている。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

先週四半期決算銘柄の総論

先週も実に示唆に富む多くの米国企業の決算が発表された。前回、先週注目の決算として挙げたのは半導体メーカーや半導体装置メーカーが主だったが、予想通り、足許のビジネス状況は、想定以上の力強さだったと言って良いだろう。

殆どの企業が異口同音に解説していたのが、新型コロナウイルスの感染拡大の中で始まったテレワークやリモートワーク、或いはオンライン学習などにより増大したネットワーク負荷増大に対応するためのデータセンタの力強い設備投資だった。またこれに伴って、パソコン類の需要増加も伴っているのは言うまでも無い。5Gに関する需要も総じて強い。端末を作るための需要であり、基地局建設のための需要だ。

ただ一方で、自動車関連はマクロ状況の影響を色濃く受け、多くの半導体メーカーなどで「伸びの鈍化」ということが言われている。この「伸びの鈍化」を余って余りある力強さで決算を牽引しているのがデータセンタの需要であり、パソコン需要であり、5G関連の需要だ。

相次ぐ通期決算の取り下げ、次期四半期への慎重な見方

もうひとつ特徴的だったのは、殆どの企業が今期(今走っている期)までの見通しは話したが、多くが「マクロ環境が不透明」であることを理由に通年の見通しを取り下げた。また今期に関しても「不透明要素が多い」として慎重論を唱えたところが多い。

その結果、多くがまずは決算発表を受けて一旦は売られた。市場は小難しく考えずに先々の楽観論を聞きたかったのかも知れない。だがQ&Aの内容までを詳細に辿っていくと、CEO達は決してCOVIDの件には慎重にはなっているが、ビジネス全体の流れに関しては自信を失っているようには思えない。

端的な例がザイリンクス(XLNX)であろう。アナリストとの会話の中で強調されていたのは、例えば5Gについては、まだまだ「in the early innings of 5G」でも既に4Gの流れよりも強くなってきていると話している。更にザイリンクスとサムスン電子との間で5Gに関するデザイン・ウイン(サムスン電子の世界規模の 5G 商用運用にザイリンクスの Versal™ ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) が採用されたこと)のことを質問されて答える時、「that’s a very meaningful win for us and opportunity and again this is for their second generation of 5G」と第2世代という言い方をしている点にも興味を持った。結局何が言いたいのかと聞いていると、「皆さんが考えているよりも、5Gのビジネスはそもそも遥かに大きな収益チャンスだ」と言っている。ただCOVIDのこともあり、CEOの立場とすれば慎重に答えざるを得ない。これは至極当然のことだと思う。

結局、多くの銘柄が決算発表で一旦は売られるが、その後に買い戻され、通年のガイダンスが取り下げられた事に関する失望感を消しているという事だ。

ネットワーク負荷を落とす重要な役割を果たすCDN

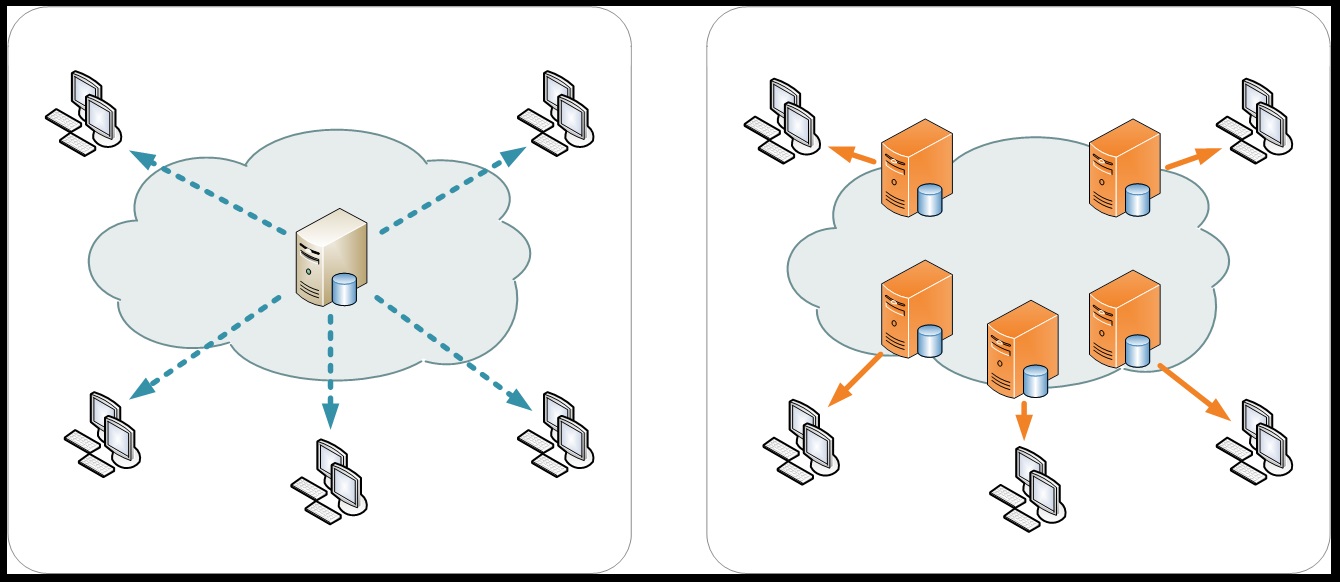

CDNとはコンテンツ・デリバリ・ネットワーク(Content Delivery Network)の意味で、これは昨今のようにStay homeが世界中で合言葉になり、多くのネットワーク・ユーザーがトラフィックに負荷を掛ける時、それを少しでも解消しようとする技術である。

もし貴方がCNNのWebサイトを閲覧に行ったとしよう。その時に貴方のパソコンがインターネットを通じて取りに行っているデータは、太平洋の向こうの米国にあるCNNのサーバーではない。CNNのような多くの人がアクセスするサイトへ、世界中からTCP/IPを使った要求が米国まで飛んでいちいち配信していたら、それこそあっと言う間にネットワークがパンクするし、サーバーもダウンするし、海底ケーブルも使い物にならなくなる。それを解消するための技術がCDNだ。図に現すと下のようになる。

左側がCDNが無い状態。各クライアントは雲の中を辿って唯一のサーバーにアクセスし、そこからデータを読み取る。だがCDNがあると、予めクライアントの近いサーバーにアクセス頻度の高いコンテンツが届けられており、クライアントは遥か彼方のサーバーにアクセスすることなく、最寄りのコンテンツ・サーバーにアクセスすれば良い。

CDNのトップ企業は世界的にはアカマイ・テクノジーズ(AKAM)だ。創業者がマサチューセッツ工科大学(MIT)出身だけあって、本社はMITの真正面にある。数回訪問したことがあるが、シリコンバレー系の企業とはまた違った雰囲気を醸し出す。聞くとMITとスタンフォードはライバル意識がかなり強い。アカマイ・テクノジーズの決算は今週発表されるので、次回フィードバックしたいと思う。

日本ではAKAMよりもAmazon CloudFrontの方が近年はシェアが高いようだ。試しにAWSのサイトの該当ページにアクセスすると下記のようなCDNサービスの利用者が明らかにされている。

今週の注目の米国企業の決算

今週も沢山の米国企業が四半期決算を発表するが、中でも興味を持って内容を確認したい企業の決算発表スケジュールは下記の通りです。

- 4月28日 アカマイ・テクノロジーズ(AKAM)

- 4月28日 アドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)

- 4月28日 フォード・モーター(F)

- 4月28日 ジャニパーネットワークス(JNPR)

- 4月29日 フェイスブック(FB)

- 4月29日 マイクロソフト(MSFT)

- 4月29日 クアルコム(QCOM)

- 4月29日 テスラ(TSLA)

- 4月30日 アップル(AAPL)

- 4月30日 アマゾン・ドット・コム(AMZN)

- 4月30日 ツイッター(TWTR)

- 4月30日 ウェスタン・デジタル(WDC)

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。

今週はザイリンクスの内容を更新した。