所感/雑感

戻りが早過ぎるとお伝えしていた通り、今週はちょうど良い調整を見た。NASDAQの10,000ptsが良いトリガーになった。「ヘルシーな下げ」による調整も無ければ市場は長続き出来ない。当然下落理由は調べないとならない。新聞やテレビのコメンテーターの(その場限りの)解説だけを信じていては駄目だ。そして市場がどう変わったかを分析する。暫くは時間が必要かも知れない。

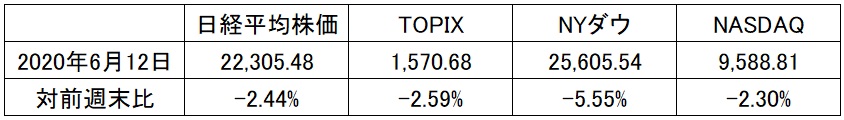

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

ナスダックは10,000pts乗せで小休止、マザースはまだまだ調整未了

ナスダックが史上初の10.000pts乗せを達成したことについてのインプリケーション(含意)は、別記事「祝!NASDAQ 史上初の10,000pts超え。その含意を考える」を参照頂きたい。これは市場がどういう方向を物色しているかを明確に表した事象だと考えている。それはいつもお伝えしているビジネス・トレンドとCOVID-19の影響で加速したニュー・ノーマルの時代への流れで間違いない。まずはそれが証明されたことの意義は大きい。

そんな中、13日の日経新聞朝刊一面トップに「欧州、在宅勤務が標準に 独英、法制化の動き米、民主導で定着へ」という見出しの記事が出た。記事を読んで自分の勉強不足を感じたのは、このCOVID-19禍以前から欧州では労働者が企業などに在宅勤務を要求する権利を認める法が施行されている国もあり、また今回ドイツや英国は新たに法制化に動くということ。欧州ではそこまで在宅勤務のニーズが高まっているという証左だ。

一方で同様なことが日本で起きるかと言うと、日本の事情を考えると、中々難しいだろう。ひとつは文化的な背景の違いだ。昔から日本では「会社に居ること」イコール「仕事をしている」と解釈する文化がある。自分の仕事が終わっているにもかかわらず上司や先輩が帰らないから帰れないというのは、正にその典型だ。不思議なことに、昭和の人以外でもこういう発想の人が案外多いことには驚く。僅か5年間の勤務だったが、「付き合い残業」という言葉は外資系企業にはほぼ無かった。ボスが残っていようが「お先に」と言って仕事が終われば帰っていく。私も部下にそれを奨励していたし、彼らもそれに慣れていた。

恐らく在宅勤務の可否、そのニーズは日本の住宅事情や家族の関わり合い方にも関係しているのだろう。要するに自宅に居場所が無い人が多いということだ。家族が待つ自宅に真っ直ぐ帰らず、兎に角毎日寄り道して飲んで帰る日本のサラリーマンは多い。日本では在宅勤務中、そのお父さん達の避難場所となったのがマイカーの中だというニュースを見て驚いたこともある。また女性の社会進出に消極的な社会(表向きは違うことを言っている人は多い)だということもあろう。在宅勤務中も殆ど夫は家事に手を出さないとか、男性が在宅、女性は出社という状況を作り難いということだ。

もうひとつがCOVID-19に対する危機感の相違だ。日本のCOVID-19の感染拡大状況は諸外国の状況とは桁違いで異なる。恐らく日本で新型コロナウイルスを真に身近なものとして捉えている人は少ないと思う。今朝Fund Garageの公式Facebookでロイターの記事「世界中でコロナ第2波懸念強まる、封鎖解除急ぎすぎ 制限復活も」にこんなコメントをつけさせて貰った。

「日本は一日当たりの感染者数が200人を超えたあたりで、もう国中で大騒ぎして緊急事態宣言を出した。今、人口の多寡にかかわらず、一日あたり200人以上の感染者が出ている国は38ヶ国ある。1,000人以上が21ヶ国、3000人以上が11ヶ国、10,000人以上が3ヶ国もある。因みに、一日に100人以上の人が亡くなっている国も10ヶ国以上ある。だから日本は良い意味でガラパゴス。この人口(1億2,800万人)で、ここまで感染を制御出来るなんてとんでもないことの筈なのだが、メディアや世論は政府対応に不満ばかりの不思議な国だと思う。人権を奪うロックダウンさえもしていないのも事実だ。」

要するに、新型コロナウイルスCOVID-19がとても身近な「今そこにある危機」としての緊迫感が全く違うということだ。緊急事態宣言が解除なった途端に東京の夜の街で相次いでクラスターが見つかった(ホストクラブなど)などというのは、その最たるものだと思う。

この2つの要因を取っただけでも、日本は欧州のように在宅勤務の法制化などという動きは起こらないだろうと思われる。寧ろ国民は「それしか方法が無いから仕方ない」と半ば諦めているのか、既に満員電車で通勤を再開しているのが日本の「ニュー・ノーマル」の時代なのかも知れない。

とすると、日本での「欧米型ニュー・ノーマルの時代」の到来は遅れるかも知れない。その考え方に立った時、「欧米型ニュー・ノーマルの時代」をリードする企業にぶら下がる形のビジネス・モデル(ディストリビューター、アレンジャー、保守管理、導入支援などなど)の企業だけでNASDAQ総合指数を上回るパフォーマンスを正当化するのは難しい。梯子がもし外されたら、一気につるべ落としになってもおかしくはないがそのリスクは高い。個社名は上げないが、マザース銘柄を見るとその株価運びに驚いてしまうものが少なからずあるのは事実だ。

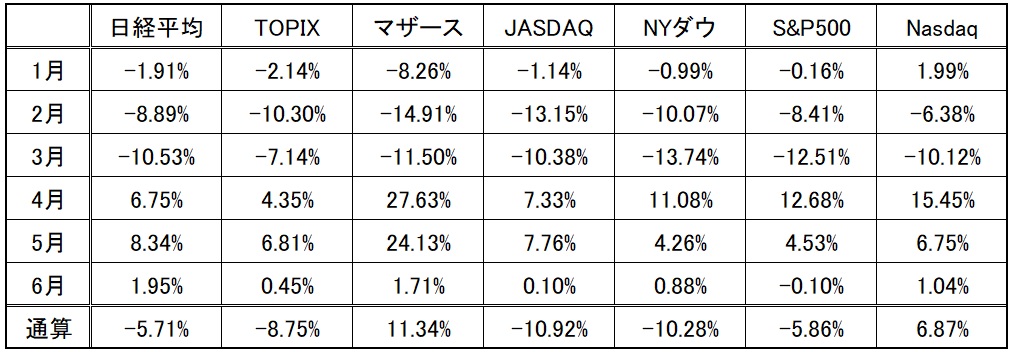

参考までに、各指数の年初来の騰落率を、月別と通算(6月13日まで)をまとめた表をお見せする。

6月11日の急落は仕組まれたものかも知れない

先週11日木曜日、まずは日経平均株価が23,124.95円から22,472.95円まで△652.04円(△2.82%)の下落を演じた。その晩、現地時間同じく11日の米国市場もNYダウが△1,861.82ドル(△6.90%)の急落を演じた。因みに、この日のTOPIXの下落率は△2.20%と日経平均株価の下落率よりも小さい。同じように、S&P500種は△5.89%、NASDAQ総合指数は△5.27%に留まる。NYダウとNASDAQ総合指数の下落率の差異は1.63%にもなる。言い換えると、TOPIXやS&P500種が示すような市場全体の下落率よりも、日経平均株価やNYダウのようなポピュラーで操作し易い株価指数が「より下落したイメージ」を演出しているということだ。

NASDAQ総合指数の10,000pts超えのような指数のお祭りはお祭りとして、どう考えても株式市場は楽観論に傾き過ぎて「早過ぎる」とお伝えしてきた通りなので、個人的にはこの下落は歓迎したい。昔流の表現になるが「パンツのゴム紐が伸び切ってしまう前に、一旦は縮む必要がある」のと同じで、私は「ヘルシーな下げ」と評価した。

ただこの下げのきっかけが米国での新型コロナウイルス感染者数が200万人を超えると伝わったことと報じられた時、正直「そんなバカな」と呆れた。前日の集計時に「最新6月11日朝のデータに更新しました。間も無く米国の感染者累計が200万人を超えます。」とFacebookにコメントしておいたからだ。前日に1,994,834人まで膨らんでいて、あと5,166人で200万人を超えるのが分かっており、米国は少ない日でも新規感染者数が10,000人は恒常的に増えているからだ。だからそれが理由とは思えない。またFRBの姿勢が当分は継続されることがFOMCで発表されたことを捉えて、「景気はそんなに良くならないんだ」と急に思いつくという筋書きにも合点が行かない。

だとすると、恐らく一般に「ヘッジファンド」と呼ばれるオルタナティブ運用のどこかが、何らかの手法で市場に燻る高値警戒感を逆手に取って仕掛けたと見るのが正しいのではないだろうか?

そう考えている時、タイミングよく「日経225 特別清算指数(SQ) 06月限 22071.46円」という連絡が来た。実に水曜日の引け値23,124.95円よりも1,000円以上も安い水準だ。これは何かきな臭いなと思った。事実、このところ(実は数年)オルタナティブ運用のパフォーマンスは世界的に良くない。高い報酬を取る割には全然稼げていないファンドが殆どで、コロナショックの影響で、より傷口が広がったとも聞く。閉鎖するヘッジファンドも増えているともいう。その中のどれかが、或いは数社が結託して仕掛けてきたというシナリオは充分に描けるものだ。裏を取る方法は無いが、こう考えるのが最も受け入れ易いのは私だけでは無いと思う。

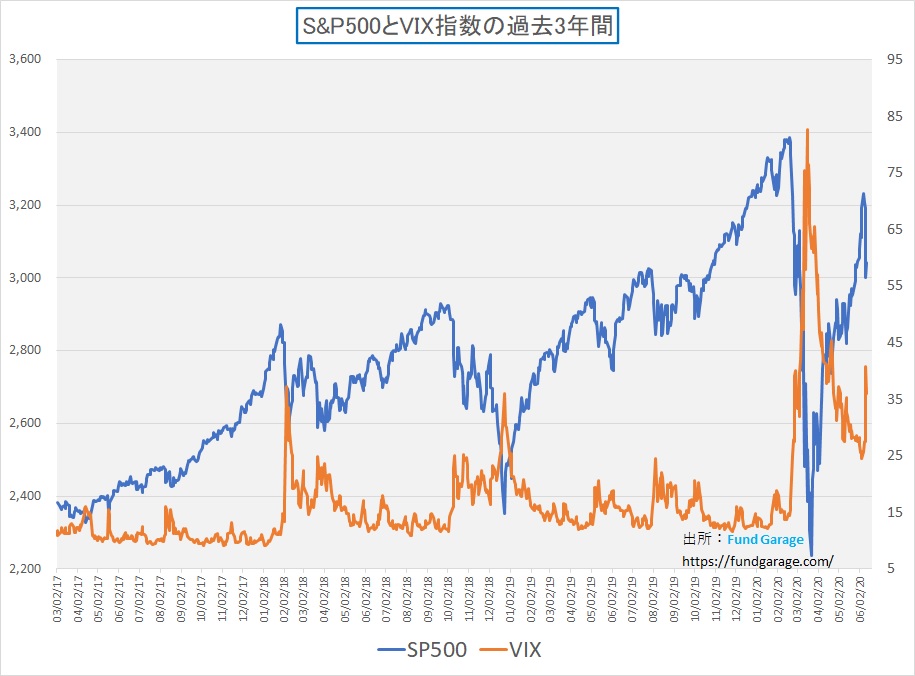

残念ながら、いつものチャートからは明確に何かを示唆する情報は得られない。

この先の動向のまとめ

一旦市場は足踏みをする可能性が高い。市場が思い描いたシナリオの確からしさを確認するためだ。新型コロナウイルスCOVID-19と共存しながら、経済活動を復活させていく「ニュー・ノーマルの時代」が本当に来るのか、来ないのかを一旦は見極めようとするからだ。

米国では米黒人暴行死抗議デモがあたかも「STAY HOME」の鬱憤晴らしになるかのように全土に拡がりを見せてしまった。これ自体はどこかのタイミングで明るみに出て、何らかの対応がされるべき問題ではあったが、タイミングとしては今回最悪かも知れない。精神的にもストレスが溜まってエスカレートし易い状況のところに、「ソーシャル・ディスタンス」など無視したデモ行動が続いた。これは間違いなく感染者数の拡大を招く。

問題はそれがどの程度で、経済活動再開にどのくらいマイナス影響を与えるかだ。ただ朗報は、そもそも「ニュー・ノーマルの時代」とは、ウイルスと共存していく社会のことをいうことだ。それが出来るための経済活動の仕方を続けることだ。

今回の株価上昇の中には、本来「ニュー・ノーマルの時代」には影が薄くなる筈の産業や企業が含まれていた。それらまでが「つれ高」することは、段々と難しくなっていく筈だ。ただ一方で、「ニュー・ノーマルの時代」を先駆するような業種や企業は再び元気を取り戻すだろう。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

まずは下の写真を見て頂きたい。レーシングカーの写真だが、素人写真なのでピントがボケてしまったのはお許しいただきたい。

とふざけてみたが、実はこれ、先週発表されたSONY の新しいPlayStationとなる、PS5の中から、「Gran Turismo 7」のデモ映像をスクリーンショットしたものだ。つまり、当然実写ではなく、コンピューター・グラフィックスで描かれたVitualな世界のものだ。まずはここをクリックして「PS5 Gran Turismo 7 デモ映像」実際の動画を楽しんでみて欲しい。

「プレイステーション 5」本体デザインと次世代機向けゲームを28タイトル発表

2020年6月12日、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、新ハード・プレイステーション5(PS5)の新情報を発表する映像イベント“PS5 – THE FUTURE OF GAMING SHOW”を開催。イベント内で、ついにプレイステーション5のデザインが発表された。(下の画像をクリックすれば、プレスリリースに飛びます)

「これは凄いゲーム・コンソール機が年末にソニーから投入される」とSONY(6758)を単純に買い推奨しようというのではない。勿論、次のリンク(https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/)を開いて内容を確認する限り、PS5自体も素晴らしいものとなりそうだし、ゲーマーの人達の期待を集めているのだろうなということも分かる。また年末の巣篭もりが新型コロナウイルスCOVID-19の第2波か第3波でおこるならば、正に絶好のタイミングでのリリースとも言えるだろう。その意味では、SONY(6758)の株価にもいい影響を与える筈だ。

だが、私がやはり最も注目しているのはその搭載される新技術だ。PlayStationは予てから新しい技術や半導体を載せてリリースされ、それが次代の何かを示唆することが多かった。PS2の時のCellと呼ばれた半導体などがその典型だった。

注目すべきPS5の新技術

前述のPS5の専用Webページにも記載されているが、注目点はやはりCPU、GPU、そしてSSDだ。

CPUは「AMD Zen 2 CPUコア x8 at 3.5GHz (可変クロック、最大時)」が使われ、GPUは「AMD カスタムRDNA2アーキテクチャ GPU、36CU at 2.23GHz (可変クロック、最大時)」となる。そうつまりどちらもアドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)製の半導体だ。同社のCPUとGPUはマイクロソフトのX-BOXにも採用されている。ゲーム機の世界の注目点は、やはり何と言っても動画の描画性能だ。ゲーム機の世代が新しくなる度に、その描画性能は格段にレベルアップし、それがパソコン向けのGPU技術や、コンテンツ制作のレベルを引き上げていく。昔のファミコンのギザギザした画像を懐かしむ声もあるが、投資の世界で気にすべきはどこまで描画性能が進化したかだ。

先程のGran Turismoのデモ映像で明らかな通り、いよいよ実写とCGの差は分かり難いレベルまで来ている。PS4でさえ相当なものだと思ったが、次期PS5ではよりこれが進化する。

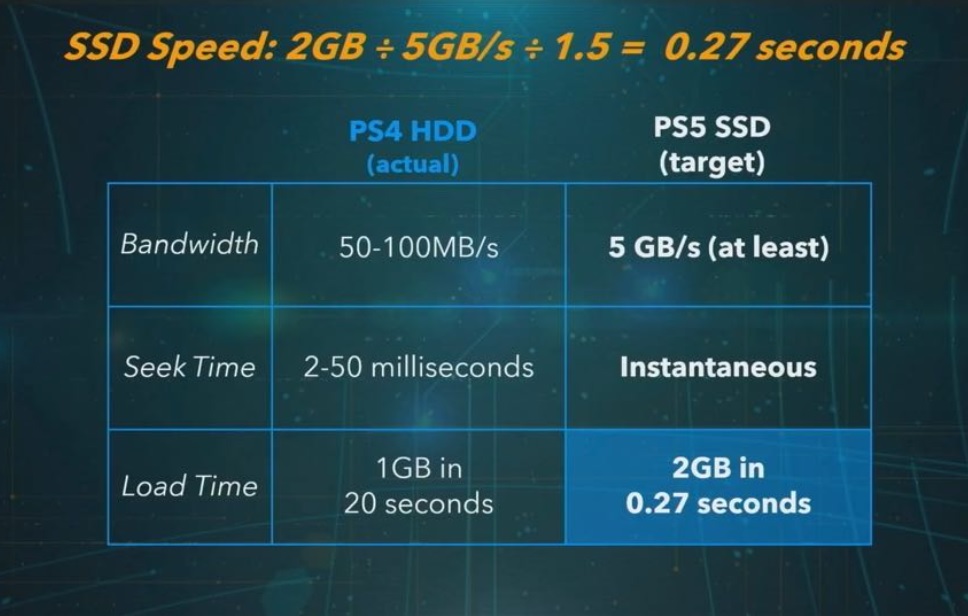

その大きな部分を担うのが前述のCPUとGPUだ。だが、もうひとつ注目すべきは、ゲームプログラムのストレージとなるSSDだ。昔はゲームをしながら途中何度も光ディスクを入れ替える必要があったが、2.5インチのHDDの容量が上がったことで、段々と光ディスクは廃れてHDDからプレイ中は読み出す様になった。そしてPS5からはHDDがいよいよSSDに変わる。当然読み書きの速度が速くなるのだが、具体的に示すと下記の通りだ。

マザーボードへの接続方式も12チャネルアクセスで、PCI Express 4.0対応というものなので、兎に角HDDに比べると格段に早くなる。帯域幅も最低限5GB/Sを確保するので、Seek Timeが「瞬時」となり、2GBのデータを0.27秒で読み込むことが出来る。1GBを20秒掛けていたPS4とは約150倍の速さだ。つまりゲームをロードしている時間を意識しなくて済むようになる。

こうなると何が起きるか?PS4ではこのロード時間をなるたけプレイヤーに分からなくするために、次の30秒分のゲームデータを常に先に読み込んでメモリに常駐させるようにしていたが、その必要が無くなるということだ。つまりメモリーが先読み用途から解放される。結果、メモリを他の目的に利用することが出来るようになるので、コンテンツ開発者により自由度を与えることが出来るようになる。

こうした技術の進歩は、当然ゲーム機の世界だけには留まらずに、パソコンなどの分野にもリンクしていく。それはリモートワークでクルマなどを開発するエンジニア達をより支援し易くなる。何故なら、お分かりの通り、バーチャルな世界で多くの試作や試作品を、よりリアルに試すことが出来るようになるからだ。エヌビディアが開発し、トヨタ自動車なども採用している自動運転用のシミュレーターも、どんどんリアリティを追究することが出来てきたからこそ、全てのテストに公道実験を必要としなくなり、最低限の必要な時だけ、実写を使ったテストをすれば良いようになった。

クルマそのものを開発する時などは、まずはクレイモデルという粘土細工の実物大のものをデザイナーが作って、それを元に現実のクルマを開発していくのが昔は普通だった。こうしたリアリティの高い描画が出来るようになったことで、開発終了までに作られるクレイモデルの台数も減ったし、そもそも開発時間そのものが短縮出来るようになった。これは何もクルマに限った話では無く、多くの工業品全てに共通するものである。建築物も同様だ。

たかがゲーム機、されどゲーム機。技術の流れを見ていく為には、こういうところにもヒントがあるということだ。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。

今週はアップデート銘柄はありません。