漸く2020年も終わる、でも直ぐに始まる2021年

今年は年末相場は全く盛り上がる気配はない

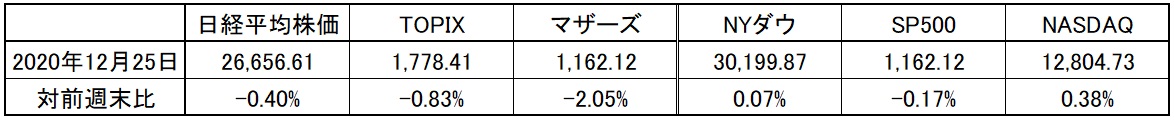

株価指数の値位は高い位置にあるが、久し振りに盛り上がらない師走相場だった。上昇して盛り上がるのがベストシナリオだが、師走は通常は多少波乱万丈になる場合が多い。でも今年は全くと言っていいほど、そうした盛り上がりは感じられなかった。IPOに熱心な人は居たが、市場マジョリティの動向を変節させるほどでは無い。先週の各市場の騰落率を見ても明確に「動いてない」ことが伺われる。更に言えば、日本市場では売買代金が激減した。

つい先日までは毎日3兆円台、時に4兆円にも売買代金が膨らんでいたのが、先週末金曜日の市場は僅かに1兆2,547億円。「超閑散さん」が市場を訪問したようだ。やはり「大繁忙さん」に来て貰わないと、海の潮が滞って濁るように市場はより面白くないものへと変質してしまう。

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

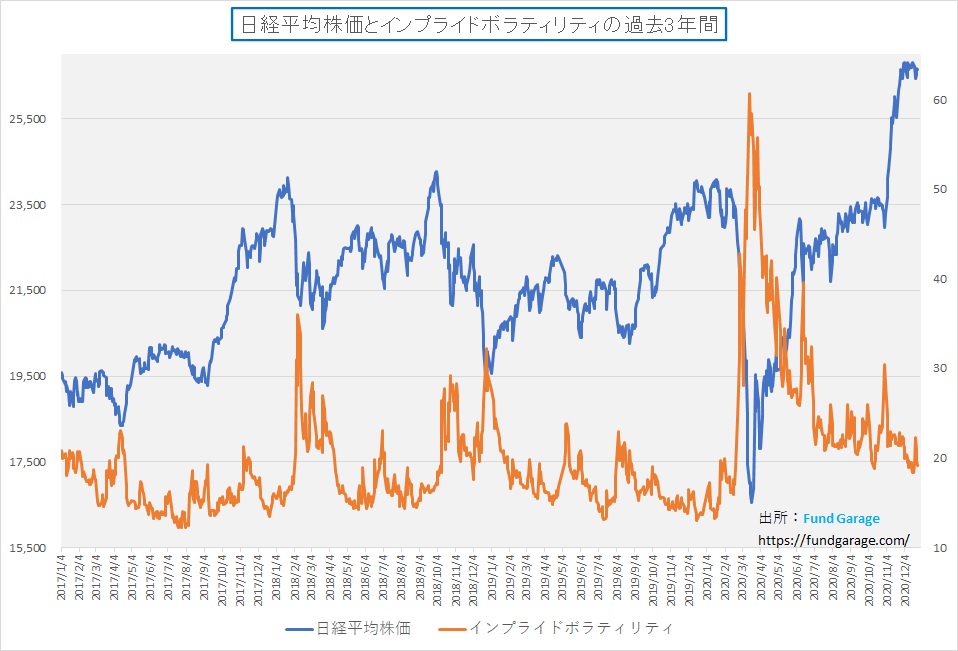

ひとつ明らかなのは、はやり外国人投資家が動かなくなると、取り分け米国市場が動かなくなると、日本市場は独自に主体的に動ける市場では無いという事だ。下のチャートで見て貰っても分かる通り、日経平均の上値は頭が重く、心配するレベルでは無いが、インプライド・ボラテリティーも明確に低下している。先週末の水準は19.18だ。

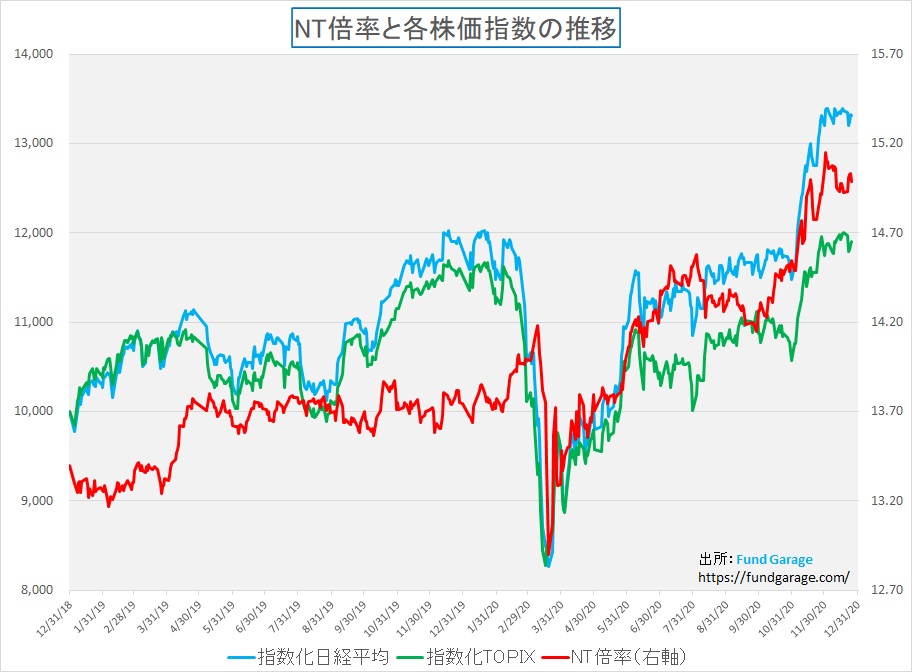

またNT倍率も高止まりしてしまっているので、テクニカルにはあまり気持ちの良い状態ではない。ストレートな表現で言うと、歪だということ。歪なものの修正は必ずどこかで行われる。

メディアによる世論洗脳が2021年に超不景気を齎すかも知れない

はっきり言って、現状、日本景気の全体像が来年盛り上がる見込みは立たない。その大きな理由は、メディアが「感染再拡大」の話ばかりを連日必要以上に喧伝することで、完全に世論が悲観に傾いているからだ。消費者は雇用不安と将来不安で完全にお財布のひもを締めてしまった。個人消費が伸びなければ、景気はより厳しき方へ向かう。ネット上のニュースや書き込みも、マジョリティは悲観的だ。

逆に楽観的だと不思議なのは、オリンピックが未だ開催出来ると中止宣言をしないこと。余程利権が絡んでいるのだと思う。昔からスポーツマンシップは健全なものと言われるが、興行としてのスポーツは決して健全ではない。八百長もそうだし、賭け事に使われるのもそうだ。

こういう言い方をすると「専門家でも無い人は好き勝手なことを言うが、医療現場の実態は深刻そのものなんだ」との反論があるのは百も承知。確かに私は医学の専門家では無いし、感染症受け入れの救急病院に勤めているわけでも無い。だが、私は統計数値をマクロ視点で分析することは出来る。それが投資家がすべきこと。

はっきり言おう。総人口に対するこの程度の重症患者数で「医療崩壊だ」、「限界だ」、「自粛だ」と騒がないとならない医療体制の国だというのが本当に事実ならば、仮にCOVID-19に関しては何とか出来ても、また直ぐ何か次の感染症でこの国の医療は駄目になる。既にCOVID-19でさえ変異を起こしているのだから次々と新しい感染症が誕生しない保証はない。そうなったら、日本は全く対応出来ない医療体制の国だったということだ。今はCOVID-19だけだが、この先更に種類が増えない可能性はどこにもない。更に言えば、今この瞬間に地震災害が起きない保証などもどこにも無い。一件一件の不幸と向き合えば、当然ながら、それを蔑ろにすることは出来ない。だが、心を鬼にしてでも、トップは大所高所から判断をすることが必要だ。トップは孤独で嫌われるもの。ただその重圧は報酬や権限で報われるものだ。

身近な例で言えば、会社のリストラ施策の実施判断がある。大事な同僚や部下、今まで一緒に働いてきた仲間を解雇する。本人達には何の罪もない。相対的に仕事が出来ないか、多少コストパフォーマンスが悪いだけだ。経営が順調な時は特に問題にはならない雇っていられるレベルの人達を解雇するというのがリストラだ。そのベースにあるのは少数の犠牲の上に、多数を守るという判断。全員で沈没するよりは良いという判断だ。

「GOTOトラベル」の一時停止。京都などの大都市の観光地は別だろう。だが地方の既に僅かな観光収入だけが頼りのエリアは地域経済ごと致命的なダメージを受けるだろう。観光産業だけの切り捨てでは済まない筈だ。一度止めを刺してしまうと、再興するのは極端に難しい。仮に東京オリンピック2020を本当に来年強行したとしても、潤うのは東京だけ。そうした地方には還元されない。だが感染拡大の要因として、どれほど統計的に有意な根拠が立証されて「GOTOトラベル」の停止なのかが判然としないままに、単に精神論で「ばら撒いている」という世論に政治も押し切られた。昨今のポピュリズム政治の悪い側面だ。

また以前にもお伝えしたことがあるが、全ての産業は繋がっている。株価が暴落しても株式投資をしたことが無い人の中には、自分には何のダメージも無いと嘯く人もいるが、必ず大きなブレーキを踏んだように全体景気を圧し潰す。雇用が減り、所得が減り、消費が減れば、キャベツも売れなくなれば、陸揚げされた高級魚も売れなくなる。「風が吹けば桶屋が儲かる」という前向きな話が、逆回転を始めるという意味だ。必ず時差をもって、全員の首が占められる。それは「失われた20年」と言われた時を振り返れば如何にも明らかなのに、3歩歩けばみんな忘れてしまうらしい。

だがメディアもネットの書き込みなども、「キーキー」と煩く騒ぐだけで、前向きな世論作りなどしようとしない。たとえば「ならばオリンピックを中止して、その全予算を医療制度改革に使うべきだ」ぐらいのキャンペーンを張ったらいい。たぶん、こうやって日本は太平洋戦争に向かう世論が醸成されたんだろうなと最近はつくづく実感する。それに野党もレベルが低過ぎる。玩具を与えられた子供のように、今この大切なタイミングで、安倍元首相の「桜の会」問題などを蒸し返して、可能性ゼロの政権交代を祈るより、早く医療制度改革の話でもするべきだ。景気の気の字は気分の気、俯く世論に好景気は無い。

冷静に数値分析をし、問題点を洗い出し、早急に立て直せ

なぜ私がこう言い切るかというと、毎日集計している感染者数の世界データ、及び日本の厚労省や東京都の数字を見ているからだ。小学生並みの算数だが、患者数が1人が2人になったら変化率は2倍、200%だ。だが100人が101人になっても僅かにプラス1%でしかない。恣意的なプレゼンテーションをしようと思ったら、どうすれば良いか、慣れている人なら直ぐに分るだろう。

たぶん多くの人は時系列でデータを捉えていないし、「陽性者数(+3,714人)」(12月26日の厚労省Webによる)とは、どのような評価をすべき数値なのかがそもそも分かっていない。数字は何かと比較しないと、それ自体で意味を解釈することは殆どの場合無理だ。100は10より大きいが、100は1,000よりは小さい。「PER20倍は高いか安いか」という議論だって、過去10年間推移の比較であるとか、他業種との比較、或いは他市場の同業種との比較をしてみて初めて「高いな」とか、「低いな」という意味が理解出来る。あと、数値の時系列的な連続性も重要だ。だから毎回お伝えしているが、累計値でデータ分析をしたつもりになって狼狽することぐらい、データ解析として愚かしい話はない。当然にして、母集団(総人口)を加味しない数字合わせも同様だ。10人中1人なのと、1,000人中1人なのでは全く意味が異なる。

だが残念なことに(メディアは何らかの理由で狙い通りなのかもしれないが)明らかに「第三波狂騒曲」は景気回復マインドを冷やしてしまった。年末年始の「GOTOトラベル」を中止し、地方にお金を落とさなくしてしまったつけは、結局回り巡って全国民に「税負担」という形で奉加帳が回る。批判を恐れず、敢えて乱暴な言い方をすれば、例年のインフルエンザによる死亡者数よりも、今年の「インフルエンザによる死亡者数+新型コロナによる死亡者数」の方が少ないのだ。

医療逼迫を殊更に騒ぐ医師会の真の意図は何か?医師会とは開業医を代表している組織であり、看護師は加盟していない。また最前線でコロナ感染に関わっている大病院の勤務医や当然看護師は対象ではない。もし時間があれば、医師会のお膝元である開業医(自分のかかりつけ医など)に行ってみると良い。「インフルエンザ予防接種65歳以上は無料」とした時は、例年なら接種しない高齢者まで大挙して押し寄せたので、一時的な大賑わいを見せていたが、既に開業医の医療現場は逼迫していない。だから経営が圧迫され、賞与も出ない事態になっている。

もし、本当に休日も休みも取れずに働き、全員が残業を続けなければならない状況ならば、少なくとも病院経営は「金銭的には潤う」筈だ。無料診療所を開設しているわけでは無いのだから。 もし本当にそれでも医療関係者の賞与カットや賃上げカットなどが事実ならば、それは余程病院経営が下手か、診療報酬など計算方法に厚労省が大きな設計ミスをしているかのどちらかだ。後者ならば、幾らでも直ぐに打つ手はある筈だ。今の野党側だって与党だった時代もあり、行政の仕組みぐらい理解している筈なのだから、そうした建設的なアイデアを出したらいい。元首相の首をもう一度斬り落とすことは出来ないのだから。

「働かざるもの食うべからず」とはよく言うが、専門職の特殊技能の人達がただ働きで疲弊するだけが本当ならば、それは医療崩壊の危機を言う前に、まずは日本の「医療体制」や「医療制度」の設計ミスを早く認めて改善すれば良い。それこそ、メディアが世論誘導する出番だ。事実は危機感を煽り過ぎた結果、COVID-19の感染者だけが特定の対応可能な病院に集中し、軽い症状のものでは病院に行かなくなってしまったからだ。だから診療費という売上が計上出来ず、一部に集中して負荷が掛かっている部門の医療関係者にまで、大きな迷惑を掛ける結果となってしまっている。

対策としては、指定感染症のレベル設定を欧米と同じ取扱いにしたら、恐らく日本の医療崩壊は防げるだろう。またもっと「自己責任の原則」を徹底すべきだ。「みんな○○だから」という発想に、自己責任の独自判断は含まれていない。横並び意識だけだ。だから国や行政に「自粛で無くて規制にしろ」だの、対応が遅いだのと大騒ぎになる。気がつけば、巣鴨エリア(おばあちゃんの銀座)だけでなく、昨今は高齢者も相当自由闊達に街中に戻ってきている。結果として経済活動を止める方向にバイアスが完全に掛かってしまった。この状態で、そうした我儘な自律出来ない国民の自由闊達な動きを是としたままでは2021年の日本に明るい見通しを立てることは、私は正直言って難しいと思う。投資も含めて、日本人は自己責任が無さ過ぎる。

2021年の日本株式市場は当分胸突き八丁が続くだろう

どう考えても、今の日本は「ダッチロール」状態だ。経済運営に関しては、些末な問題は色々とあったにしても、憲政史上最長を記録した安倍政権がトランプ米国大統領と上手に回していたからこそ、株価は30年振りの高値水準まで一度戻せたのだ。「30年振り」の意味をよくよく考えてみるべきだろう。

菅首相に変わり、カウンターパーティーの米国大統領も新大統領へと変わる。今まで通り、米国が日本を取扱うかどうかは未知数だ。また再度安易なポピュリズムに傾きつつある最近の政権運営を見ていても、やや不安を覚える。

また、今東シナ海やインド洋の緊張(対中国)がかなり高まっていることはあまり報道されていないが、かなり異常な状態になっている。フランス、英国、ドイツ、米国がこのエリアに空母や艦船など軍事力を展開していることはあまり報道されていない。なぜ欧州の国々がここまで出張ってきたのかは真剣に考えてみる必要がある。当然その後のことも。New Weekの記事「中国を封じ込める「海の長城」構築が始まった」が参考になるかも知れない。

ファイザーなどが作ったウィルスは遠からず日本でも接種可能となる筈だが、予想通り1. 強いアレルギー反応に見舞われた例があり、2. ウィルス自体も変異している。もし変異して感染力が強いウィルスの拡散が叫ばれ始めてしまったら、早ければ来年早々には再び非常事態宣言が発令されるかも知れない。そうなると、非常に日本経済にとってはマイナス影響が強い。ただ実態数値は別に、もし世論がそちらに偏り、支持率重視の政権運営になってしまうと、恐ろしい現実が待っているかも知れない。

欧米企業と違い、日本の多くの企業は新型コロナの状況がある程度落ち着いたら、テレワークやリモートワークを止めて、元に戻すようだ。だがそうすることで、きっと日本企業は再び世界の流れに出遅れるだろう。また優秀な社員は退職していくかも知れない。人間は一度知ってしまった利便性を手放すことを好まない。管理職階層の中高年層がオンラインでの仕事の仕方に馴染み難いのは理解は出来るが、人事管理の仕方ぐらいは慣れなければ仕方が無いだろう。多くの日本企業ではデスク配列そのものが社員の「個」の能力を大切にして伸ばすという形にはなっていない。外資系企業のように一人ずつパーティションで囲まれているようにはなっていない。大抵が課長なり部長なりが「デスクの島」を一望して管理するスタイルだ。

それがリモートやテレワークだと、そうした管理は出来ない。そもそもITが苦手で「○○ちゃん、これどうするの?」と聞くことが多い中高年にはシステムそのものが使い難い。私の知る限り、40代後半以降の金融マンで、マイクロソフトのオフィスソフト(Excel、Power Point、accessなど)を苦もなく使いこなす人は少ないが、その上に、画面上でファイル共有だのなんだのときたら、ほぼ絶望的になるだろう。でも方向性はその方向をより極めていく。会社のオフィスに縛られず、自宅でも、出先でも、オンラインでITを使いこなすことがより求められるようになる。既に在宅勤務が日本ではかなり減っているのを見ると、寧ろそちらの方が絶望的な気持ちにしてくれる。

なぜビデオ会議システムを利用した方が良いのかというと、上述のような話の他に、AIが活用し易くなるという点がある。会議システムを使えば、音声は全てシステムの中に入る。当然、録画され、バックアップされる。利点はその先にある。音声認識機能により、会話が全て文字に出来る(テキスト化)ようになるという事だ。そうなると会議の生産性は飛躍的に向上する筈だ。会議にいつもiPhoneのSiriのようなアシスタントが常に出席しているようなケースを想像すれば、効率が飛躍的に高まることは容易に想像出来よう。だが、今の日本企業はリモートを止めると考えているところが多いようだ。実際、通勤電車が再び混んできているのは何よりの証拠である。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

米国市場は2021年も明るいだろう。

米国では今でも毎日20万人レベルで新規陽性反応が確認されている。人口を比較すると、米国は約3億2720万人、対する日本は約1億2680万人。つまり米国は日本の人口の約2.6倍だ。これを元に計算すると、米国で一日あたり約20万人の新規陽性反応という規模感は、日本ならば毎日約7万7千人の新規陽性反応が確認されていることになる。(※12月26日の日本の新規陽性反応確認者数は、過去最多と騒ぐが僅か3,813人)

すなわち、日本のこれまでの感染者数累計が約21万5千人なので、米国のたった僅か3日分の新規陽性反応者増加分が、日本の今までの全ての感染経験者数に相当するということだ。それでも米国の殆どの企業が経済活動を続けているし、医療崩壊の結果街中に死体が溢れているような話は全く聞かない。

皮肉な話だが、米国では感染拡大が収まらない事が寧ろ幸いしているかも知れない。ヒューレットパッカードもオラクルも、シリコンバレーを離れてテキサス州に移転する。その背景は不動産価格の高騰回避と、人材確保の為だ。リモートワークのノウハウが蓄積されたので、既に本社が何処にあろうと業務継続は可能だという点もある。ひとつ種明かしをすれば、移転するヒューレットパッカードの部門は、元々もテキサス州オースティンに本社を構えていた旧COMPAQの部門でもある。ただオラクルにはそうした土地勘は無い筈だ。

サンフランシスコ・ベイエリアに本社がある企業に勤める限り、いくら高給取りのIT関係者と言っても大きな家を買うのは難しくなっている。兎に角不動産価格が高騰したからだ。だがテキサス州ならば、まだ全然問題ない。こうした大手企業の本社移転や、テレワークによる人の移動の結果、米国の住宅着工は底堅く堅調だ。新しい家を買えば、家具も買うし、家電品も買い替えるだろう。それはリアル店舗ではなくて、ネット・ショッピングかも知れないが、そこに消費はきちんと発生する。こうしたことも手伝い、アマゾンに象徴されるネット通販は非常に好調であり、新規の雇用も発生している。

AIが明日の需要を予測し、倉庫内の商品を並び替え、必要ならばオーダーする

ソフトバンクの孫会長とエヌビディアのジャンセンCEOとの対談をご覧になった人は聞かれた話だが、AIが需要予測をし、商品管理をして倉庫の中を品出しし易い様に夜中に商品を並び替える。在庫切れにより商機を逸することが無いように、細かに需要予測を立てて発注も掛ける。そんな時代が来ようとしている。

日本でも、例えば嘗て話題となった話で、みのもんたのテレビ番組で「納豆が健康に良い」というような話があると、翌日は納豆が良く売れるという。そこで仕入れ担当者はそうした情報を小まめにチェックして仕入れに活かすという。正にアナログの職人の経験と勘という世界だ。

これからは、それを全部AIが行ってくれる。AIの情報収集能力は当然ながら人間の比では無い。SNSでのバズワードなども当然勝手に読み込むし、天気予報なども入るだろう。どのような情報が実際の消費者行動に影響を与え易いかなどを調べるのは正にAIの得意な分野だ。相関性のようなものを計算すれば良いだけなのだから。つまり「風が吹けば桶屋が儲かる」という流れの「何が」起これば、「何処」が儲かるのかという仕組みを見つけ出すわけだ。そしてそれを仕入れに反映し、一晩で倉庫内を組み替える。全部AIとそれにコントロールされるIoTのエッジコンピューティングものが担う。

ベテラン・バイヤーは不要になる職業かも知れないが、新たな雇用は創出される

上記の例で言えば、今までは経験と勘の世界で行われてきたベテラン・バイヤーの仕事がAIに取って代わられるかも知れないということだ。倉庫の中で品出しや、収納を担っていた仕事もエッジAIを搭載したマテハンマシンに取って代わるだろう。倉庫内は納入から出荷まで、人間は要らなくなるかも知れない。だが、そこでの雇用は喪失されるが、きっと新たな、よりクリエイティブな仕事を人間が担うようになるだろう。変化に対応出来ない人は取り残されるが、柔軟な人は生き残る。

これはインターネット革命で起きたことと同じことだ。デジタル・デバイドなどと騒ぐ人も居たが、適応出来た人にはより多くのチャンスが訪れ、世界経済自体が拡大した。

上記の例は、既に思いついた人が居るAIの導入事例だ。こういうことを考えることが、上で言うところのクリエイティブな仕事とも言える。実はこういう形で雇用が流動化し変化することに慣れている社会がAIの時代に生き残る社会のひとつの条件かも知れない。だとすると、日本社会にこの考え方は中々馴染まないだろう。こうした柔軟さを受け入れることが、今後の発展のカギを握る。

脱炭素化社会に向けたハードルを知っておく

都内で販売される新車を2030年までにHVを含めずに「脱ガソリン車」とするのは無理だ

小池都知事が、都内で販売される新車を2030年までに「脱ガソリン車」とする方針を都議会で明言したことが、全国紙などでも大きなニュースになったが、それはその数日前に、日本政府がガソリン車の新車販売を2030年代半ばに禁止する方向であることが報じられたことに関係するかも知れない。つまり東京都は5年ほど早く目標を設定するということだ。東京都のCOVID-19感染拡大に歯止めをかけるのに失敗した今、何らかの狼煙を上げようとするのはあの都知事らしいアドバルーンの上げ方だ。

だが、その後「脱ガソリン車」には、ハイブリッド車が含まれる修正され、環境問題対応としては全く意味のないアドバルーンに変わってしまったことはあまり知られていない。ハイブリッド車もモーター走行するので、「脱ガソリン車」という一面は持つが、そのモーターを駆動する為の電気はどこで作られるかと言えば、クルマに搭載されたガソリン・エンジンだ。もしハイブリッド車に詳しければ分かると思うが、ハイブリッド車を「脱ガソリン車」に含むか含まないかによって「都内で販売される新車を2030年までに「脱ガソリン車」とする」という標語の意味合いは極端に変わる。

私自身、3代目プリウスに始まって、現在はクラウンハイブリッドを愛用しているが、私に言わせれば、これはガソリン車であり、目指すべき「脱炭素化社会」のカギを握るものではない。2030年と余りに近い期限で言い出された話だったので、技術的な流れを考えてかなりな驚きを覚えたが、これだとすれば全然ハードルは高くない。無理をすれば明日からだって施行出来る話とも言える。

そもそも「ハイブリッド車」が「エコ」であるのは、主として「回生エネルギー」を取り込むことであって、平たく言えば「燃費向上」には資するが、余程燃費規制を厳しくしない限り、トヨタ・ROOMYのような排気量1,000CCのガソリン車の方がクラウンやアルファードのハイブリッド車よりも余程燃費は良く、エコである。考え方は簡単で、高校の物理で学習した「エネルギー不変の法則」辺りの記憶を辿って貰えれば意味が分かるだろう。

ハイブリッド車のメリットは、従来は減速時にクルマの運動エネルギーをブレーキ(摩擦を起こす装置)を使って熱エネルギーに変換して大気中に放出することで減少させていたのを、熱エネルギーに変えずに発電機を回すことで「回生エネルギー」として電気エネルギーとして蓄え、それを駆動力に転用するというものだ。だから単純に内燃機関で作った熱エネルギーを駆動力に使うだけのガソリン車に比べれば多少無駄を排することが出来るというものだ。ただ欧州車のハイブリッド車のように、エンジン動力のアシスト役(プラスαの力を発生させる役)という意図で作られたものだと、実はそんなに環境に優しくなるわけでは無い。

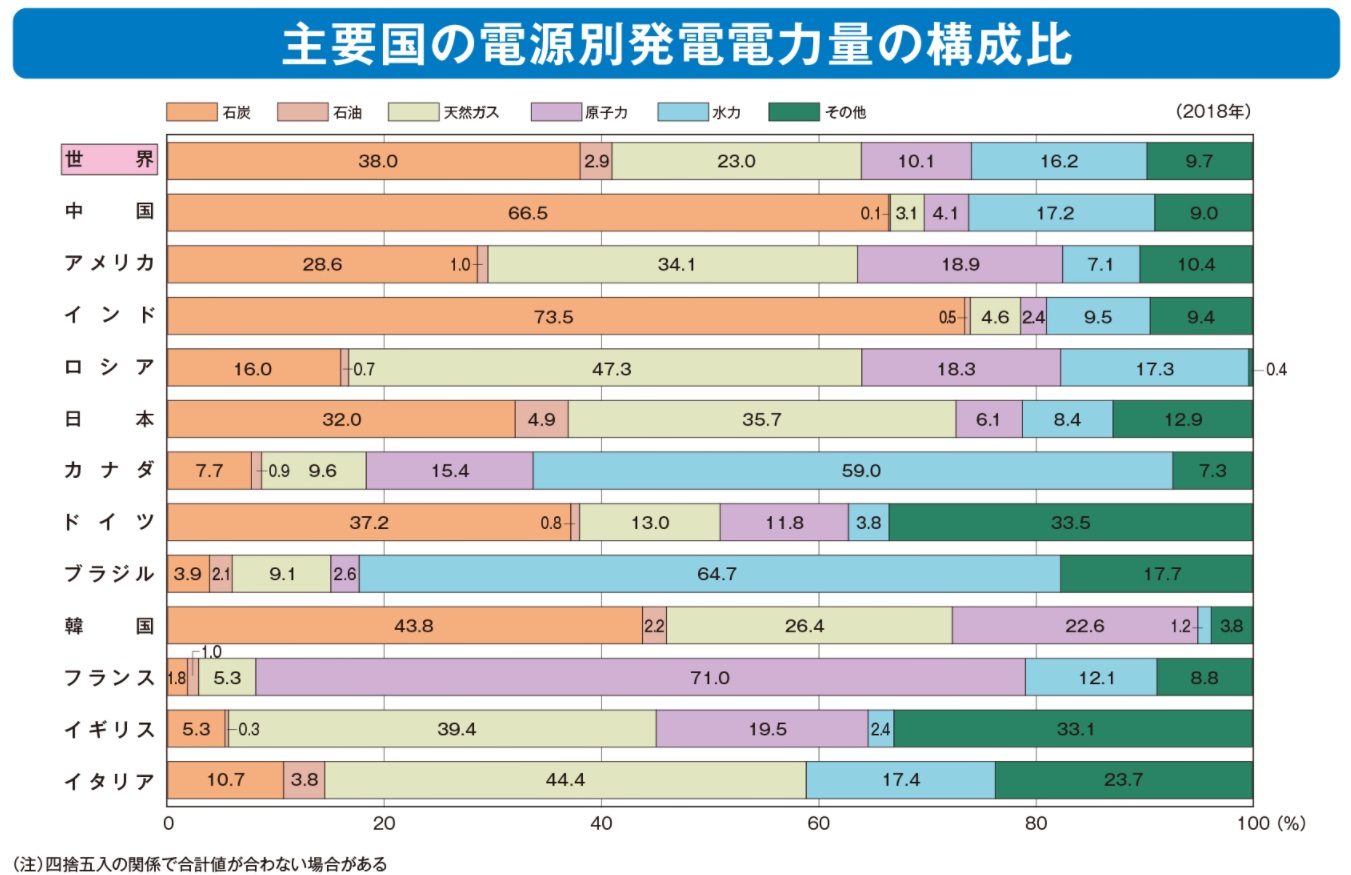

日本は約7割を火力発電に依存してCO2を排出している

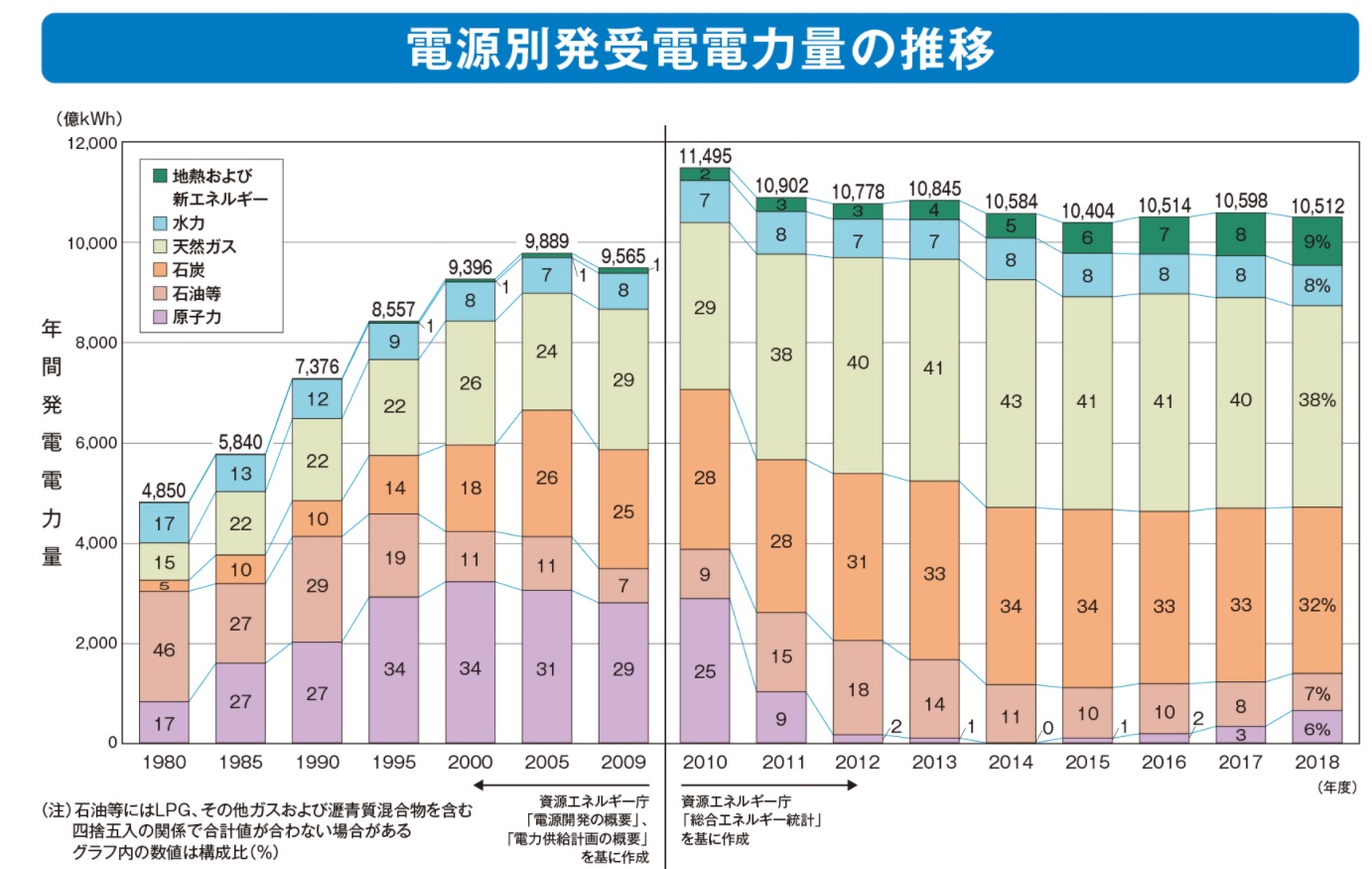

詳細は機会をあらためるが、日本が言葉のイメージ通りの「ガソリン車の販売禁止」をするのは非常に難しい。その最大のポイントは、どこで、どうやって、何から「電気」を作るのかという事だ。下記の表は資源エネルギー庁が発表している最新の「主要国の電源別発電電力量の構成比」だ。2018年現在、日本は約7割の電気を「火力発電」に頼っていることが分かる。これを「カーボンフリー」と呼ばれる方式に変えない限り、CO2の排出量は変わらない。別稿で整理するつもりだが、実はCO2の排出無しに電気だけを都合よく取り出す方法は、「自然エネルギー」に頼らない限り、つまり太陽熱、地熱、風力、水力などに頼らない限り、物理的に無理なのだ。

次のチャートは1980年からの日本の電源別発電電力量の推移を現している。東日本大震災以降に事実上利用出来なくなった原子力発電の穴を埋めたのは、基本的に火力発電だ。確かに「地熱および新エネルギー」も増えてはいるが、まだ1割にも満たない。これに電気自動車が使用する電気を加えて発電量を増やすことを考えて「脱炭素化社会」を実現しようというのは、かなりハードルが高い気がする。寧ろ、40年前の暮らし方に戻って電力使用量そのものを半減させた方が早いのでは無いかと思えるほどだ。1980年と言えば、私は立派に大学生活を送っていた頃で、今の暮らしと比べてそんなに苦労をしていたとも、非文明的な暮らしをしていたとも思わない。電話も、エアコンも、カラーテレビもあったし、1人で勝手に動く掃除機は無かったが、箒で掃除をしていたわけでは勿論ない。洗濯機も全自動タイプだったし、ご飯も炊飯器で今と同じように炊いていた。何でこんなに電力消費量が増えているのか、寧ろ不思議なぐらいだ。

今週注目の米国企業の決算発表

今週、特にありません。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。