気が抜けそうにない2021年度が始まった

FY (Fiscal Year)の日本と、CY(Caledar Year)の諸外国

なぜ日本は「年度(Fiscal Year)」と「暦年(Caledar Year)」が一致していないのかと不思議に思うことがよくある。年末にその一年を締め括り、そして1月から新しい年を迎えるとすれば、物事はずっと単純で合理的だ。だが日本は新年に入ってからの3か月間は財政年度の最後の追い込みとなっているので、諸外国の年度切り替えの節目と足並みが揃っていない。

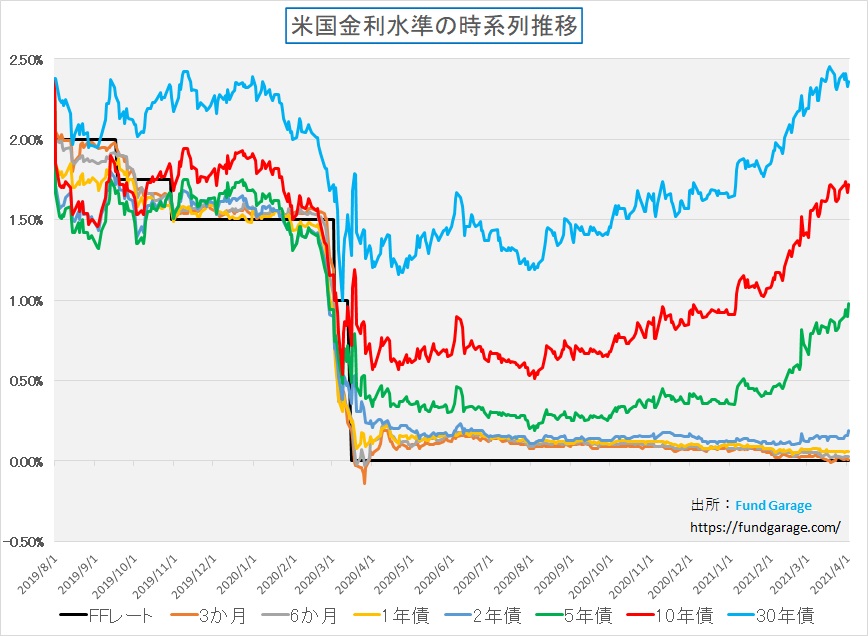

そんな事も原因のひとつだと思うが、このところ(3月末迄)の米国債市場の大きな変動要因は日本の機関投資家(年金基金等)のポジション調整によるものだと言われている。中国を抜いて米国債の最大保有国になった日本なので、米国債から他の国のソブリン債などへアセット・アロケーションを変更すれば、それだけ大きなインパクトが生まれる存在になったようだ。ただそれに気づかずに僅かな長期金利の変動に尤もらしい理由をつけて右往左往していた人々は実に滑稽だと言わざるを得ない。「短期的な動きは需給が決め、長期的な動きはファンダメンタルズが決める」という基本原則を知っていれば、何も慌てる必要は無かったのだから。

先行指標(感染拡大)と遅行指標(雇用統計)

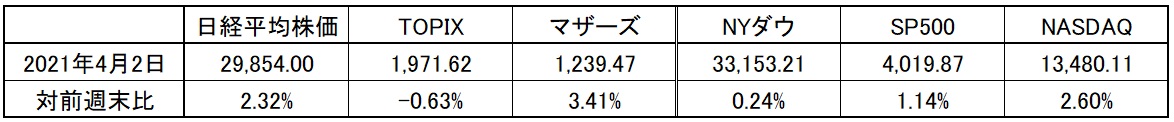

先週末金曜日、米国市場がお休みの中で、米国の雇用統計が発表された。内容を見ると、非農業部門雇用者数が前月比91万6000人増と市場予想の64万7000人増を大きく上回っている。詳細は既に新聞でも発表されているのでそちらに譲るが、結論的には「非常に良かった」ということである。ただこれを見て週明けの米国債市場で再び長期債が売られて長期金利が急騰するなどと見るのは短絡的、というよりマクロ関係のデータの読み方を間違っていると言える。何故なら、雇用統計は典型的な遅行指標だからだ。過ぎ去った過去の事を教えてくれているに過ぎない。

ご承知の通り、景気指標には先々を予見する先行指標がある傍らで、反対に結果を追認してくる遅行指標がある。先行指標の1番代表的なものが「株価」であり、その他に景気動向指数などがある。一方で、過去の実績を集計して発表されるものが遅行指標であり、雇用統計などが代表的な存在だ。基本的に市場取引で値段が決まる株価は将来動向を予見して動くので先行指標であり、仮に雇用統計を見て株価が大きく反応したとしたら、それは論理的にも矛盾しているのがお分かり頂けるだろう。

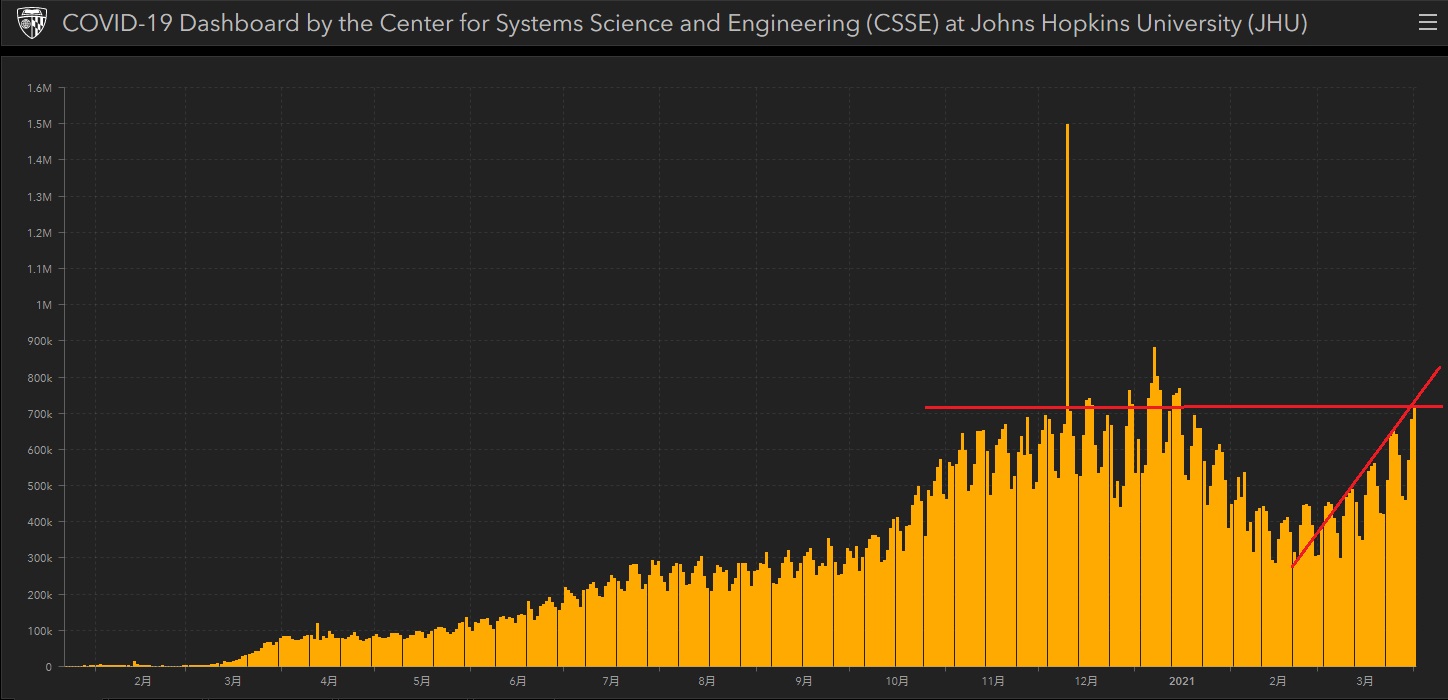

そこで先週もお伝えした世界の新型コロナウイルス感染拡大状況を今週もチェックしておこう。これは間違いなく今現在の先行指標になる。ご覧頂けるように、状況は更にシリアスな方向へ向かっている。日本も同様だ。詳細は是非私が毎日早朝にデータを更新している「【毎朝更新】世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」を参考にして欲しいが、どうやら「ワクチンが普及して年央以降はポスト・コロナを考えられるようになる」という楽観論は捨てざるを得ない状況になってしまっている。個人的には、もし仮に現状のまま大きな対策(医療施設の大幅な拡充など)なしにオリンピックが強行されれば、恐らく首都圏での医療崩壊は決定的なものとなるだろう。その場合は一旦日本経済は急激にスローダウンとなる。

更に悪いことには、ファイザー製薬のワクチンはかなり有効なようだが、アストラゼネカ製のそれは使えなくなる可能性が高まっている。やはり副作用のせいだ。だとすると、ワクチンの普及には更に時間が掛かりそうだ。因みに、日本の場合、当然のことながら、現在医療関係者が先行してワクチン接種を行っている。しかし、東京都の大病院の医療関係者の中には既に二度目の接種を終えた人もいるようだが、神奈川県の横浜市辺りだと発熱外来を行っているような病院でも未接種の状況となっているようだ。通常の勤労世代にワクチンが充分に回って来るのはだいぶ先の話になりそうだ。少なくとも、オリンピックの開会式には間に合うまい。

WTI原油価格、米国債市場、共に楽観論になびかなくなってきた

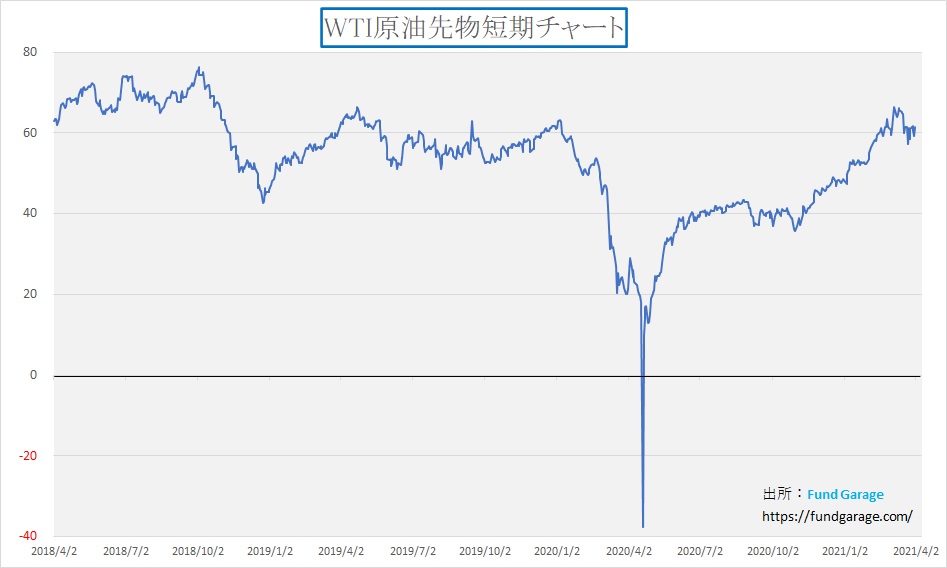

先週OPECプラスが更なる原油の減産継続を決めたが、それでも原油価格は上昇しなかった。週末は1バレル61.45ドルでWTI原油先物市場は終わっており、3月中旬まで66ドル台がついていたことから考えると、かなり弱いと言える。これは端的に景気がそう簡単に回復するとは思えていない証拠だと思われる。

一方で米国債も「長期金利が上昇した理由は日本の機関投資家などによる年度末のアセット・アロケーション変更に伴うものだ」と伝わったこともあり、またそう簡単にパンデミックは収まらない、少なくとも欧州が大変なことになっていることが明らかになったことも手伝い、長期金利が急騰することは無くなってきた。見るからに金利上昇は一服したという感じだ。これは投資家にとっては朗報だ。

終わらない半導体狂騒曲

前述したような話などとは全く関係なく「足りない、足りない」と大騒ぎを繰り返し、活況を呈し続けているのが半導体業界だ。話題の中心は当然「前工程」と呼ばれるシリコンウェハ―の処理工程部分。そもそも自動車業界がニーズを読み間違った(本当かどうかの真偽は今もって不明)ことにより「半導体が足りない」と大騒ぎを始めた所に、テキサス州の大寒波に伴う大規模な停電騒ぎがテキサスに集中していた半導体工場の稼働を止まらせ半導体不足に拍車をかけた。更にルネサスエレクトロニクスの那珂工場が火災を起こしたことで止めを刺したという感じだ。そして悪いことに、ルネサスエレクトロニクスの火災の影響が、段々と当初の査定よりも酷いことが明らかになるにつれ、よりタイト感に拍車をかけたことも忘れてはならない。

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)やクルマのCASEという流れで実需的にも不足していた半導体が、供給サイドにボトルネックが拡がったことで状況は更に悪化した。ただ、実は本当にそれだけなのかなと思う部分がなくもない。もしかすると、半導体メーカーの中の技術的な出遅れ組がこれ幸いと時間稼ぎをしているような気もしている。ただ、そうだとしても悪い話では無いのだが。

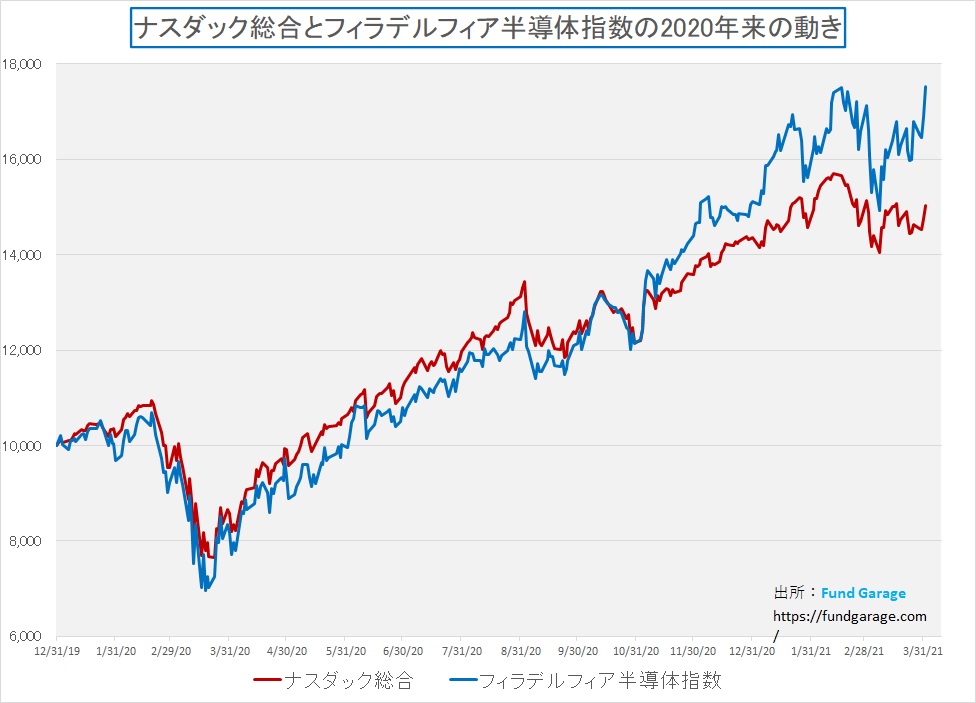

まず半導体関連の動きを象徴するフィラデルフィア半導体指数とナスダック総合のパフォーマンスの違いを見て頂こう。明らかに半導体関連が優位に立っているのがまず分かる。

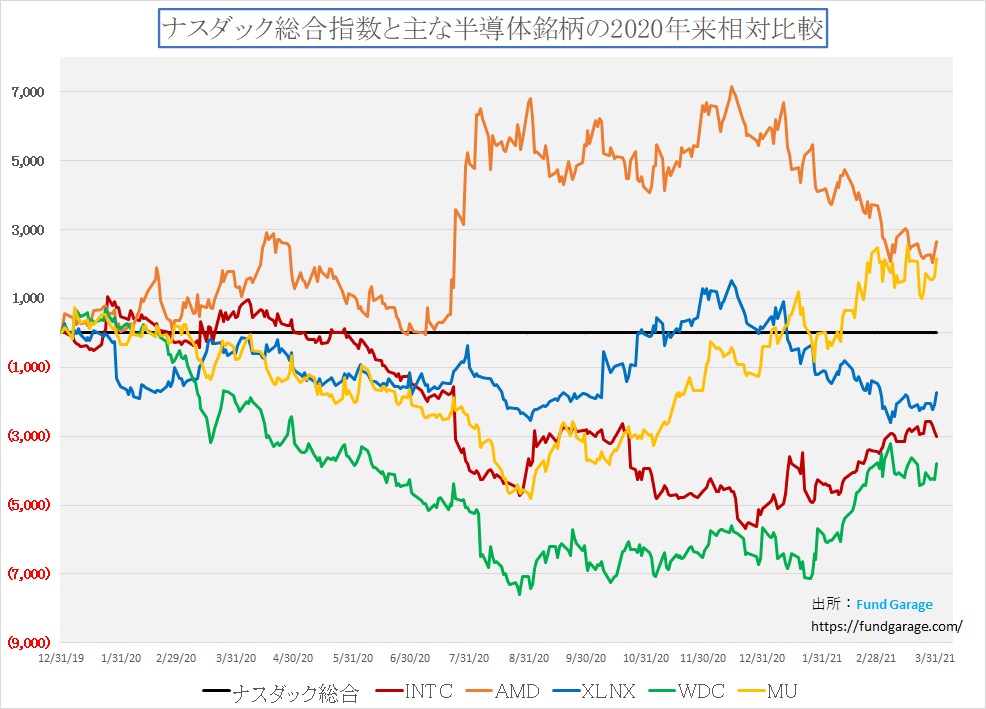

その半導体メーカーの代表的なところとナスダック総合と比較したチャートが下記だ。私には良いシグナルが出ているように思えて仕方がない。

相対株価変動から読み取る半導体市場の正常化

実はこの10カ月余りの半導体銘柄の動きは、個別銘柄にブレークダウンすると「おかしいな」と思われるものが多かった。

まずひとつ目は昨年12月頃からのアドバンスドマイクロデバイス(AMD)とザイリンクス(XLNX)を見舞ったアンダーパフォームだ。昨夏インテル(INTC)が製造技術の問題からガイダンスが市場予想に届かず、更に自社製造を諦めるかの如きアナウンスをしたこともあり、それ以降、それまでもTSMCと組んで好調だったアドバンスドマイクロデバイスのパフォーマンスが一段と飛び跳ねた。

その後、FPGA最大手のザイリンクス(XLNX)との合併が発表されるとザイリンクスも飛び跳ねた。アドバンスドマイクロデバイスだけでも、CPU、GPU、そしてカスタムIC(Playstation5やXBOXにも搭載)と勢力を拡大している中で、更にFPGAも加われば、或る意味ではロジック系ICの全てを網羅するIP企業となる。製造は世界最先端技術を有するTSMCが任されているので、破竹の勢いの快進撃が続いていた。事実2月に発表された決算も抜群に良かった。

だが株価は昨年12月中旬頃から勢いを失う。ひとつめの理由は米国大統領選挙でバイデン候補の当選が確実になる中、もしかすると新大統領はトランプ元大統領よりも強い態度で中国に臨むかも知れないと見え始めたからだ。それが齎すものは、中国当局によるAMDとXLNXの合併を認めない可能性だ。現在エヌビディア(NVDA)アーム(ARM)の合併についても雲行きが怪しくなっているのと同様だ。

実はその頃にインテル(INTC)贔屓のアナリストなどからインテル寄りのコメントなども出始めるようになる。要するにインテルが製造技術のハードルをクリアしそうだとか、最先端品はファンドリーに任せるという新しい経営方針に変わるとか言った話だ。あれだけの巨大企業で超優秀な人材が揃っているインテルがこのままである筈が無いという発想が根っこにある。

パソコンでもWindows派とMAC派が居るように、スマホでもiPhone派とAndroid派が居るように、明らかにアナリストの中にもインテル派とAMD派が居てもおかしくなく、インテル・リバイブのシナリオに賭けたくなるのも分からなくもない。(基本的に私はインテルLoverではあるが、投資とそれとは別だと思っている)

結果、インテルがアウトパフォームし、AMDとXLNXがアンダーパフォーマーとなってしまっていた。

一方、メモリー半導体(DRAMもNANDも一緒)メーカーに対しては、従来のシリコンサイクルの考え方に近い論法で、先々の収益について強気派と弱気派が分かれ、マイクロンテクノロジー(MU)やウェスタンデジタル(WDC)といった企業側のコメントを聞いていないかのようなレポートが散見されるようになった。だが夏頃からどうやってもDXの流れの中でメモリー半導体は不可欠であることが伝わり始めると、株価はジリジリと反転を始めるようになる。

だが、そんなゴタゴタも足許の10日間ぐらいの動きを見ていると、どうやら正常化してきたように思われる。それは恐らくインテル自身にとっては計算外の結果だったかも知れない。つまり、インテルがファンドリー・ビジネスに打って出ると新CEOが公言したあたりから流れが変わり始めたように見える。恐らく、その発言のインパクトを市場も精査する内に、本来の実情に気がつき始めたということだと思う。

ジェネレーションと過去の擦り込みが齎す誤解・偏見

同じようなことがITバブルの頃にも度々あったのだが、世代や過去の擦り込みが、こうした時代の変革期にあっては時に市場に混乱を齎すものだ。

例えばウォーレンバフェットがアマゾンドットコムを正当に評価するようになったのはドットコム・バブルも弾け終わった2005年頃だ。それまで彼は「インターネットは分からない」と言って、コカ・コーラや髭剃りのジレットの株などをせっせと買っていたのは有名な話だ。

今回もパンデミックが加速させたDXの波。リモートワークをひとつ取ってみても、肯定派と一時的な非難対応だと評価する向きとの二つに分かれる。首都圏の電車の混み具合を見る限り、日本社会は明らかに後者の方が圧倒的マジョリティだ。だがシリコンバレーでは約2/3以上が今後もこの体制は続くと考えているようだ。DX関連の銘柄に対するリサーチビューを見ていると、米国でさえこの二つは分かれており、若い世代のアナリストほど肯定的で、シニアになる程に否定的なのが面白い。

またウェスタンデジタル(WDC)に対する評価を見ていると、過去のイメージに囚われているか、或いは今の技術トレンドをニュートラルに捉えているかにより、全く評価が違うのが面白い。ウェスタンデジタルは同社自身が言うように、半導体と従来型のHDDの両方を作る唯一の会社だ。そして彼らは自社をHDDの会社とも、NAND型半導体の会社とも思って欲しくないようだ。彼らはその二つを組み合わせた総合ストレージ・デバイスの企業という新しい感覚で見て欲しいと言っている。

以前はHDDと半導体では全く形は違ったし、容量も速度も異なった。そもそもデータストレージと言えばHDDの独壇場で、半導体は一時記憶装置の揮発性メモリー(DRAM)だけだった。そこにIBMが1インチのHDDを開発したことで時代は動き出す。そう初代iPodの誕生だ。コンセプトはSONYのカセットウォークマンの流れだが、新しいハイテク・ガジェットが誕生した。それが数年後、今度はNAND型半導体(不揮発性メモリ)の登場で、収録曲数は激減するが、小さく軽量なモデルへと進化し、やがてスマホへと変革が連鎖していく。

最近のパソコンを開いても、従来型のHDDやSSDの四角い箱はもう無い。半導体が主流になってきた今、それは単なる基盤になっている。そして圧倒的に読込/書込み速度が速い。これを最も必要としているのがAIに関わるクラウド内のサーバーだ。でも同時に大量のデータをストレージしておく場所も必要だ。HDDは半導体ほどには早く無いが、ビット当たりの単価は圧倒的に安い。そこでこれらを複合させたストレージ・デバイスが注目されているが、この辺の変化にもシニアになればなる程、馴染みにくいようだ。下の写真が最近のSSDだ。マザーボードに直差しして使う。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

with COVID-19がPost COVID-19になっても元には戻らない

市場は2月中旬に一度はワクチンの普及で人類がコロナを征服出来、そして元の暮らしに戻れると考えたかのようだったが、仮にコロナ(COVID-19)を克服したとしても、決して元の生活に戻ることは無いだろう。とはいえ、気兼ねなく人々と触れ合い、語り合い、笑い合い、ハグや握手をするといったこと自体は、ワクチンの普及や、或いは将来登場するであろう特効薬をもって、再び自由に出来るようになるだろう。その自由を取り戻すことが人類のひとつのゴールだからだ。

だが、だからと言って人々の生活様式が例えば2019年のそれに戻るかと言えば、それは有り得ないと断言出来る。何故なら、このコロナ禍によって手にした便利さや快適さを決して人間は手放さないからだ。今はまだその便利さを実際に享受していない人達、或いは新しい生活様式に適応出来ず、旧態依然としたライフスタイルを是と考えている人達にとってはきっと信じられないことなのかも知れないが、それはかつてインターネットの価値を否定したり、携帯電話の必要性を否定したりした考え方と根っ子は同じだ。

人間は一度覚えた便利さや快適さを手放そうとしないのと同時に、時に変化を受け入れることを拒むことがあるのも事実だ。だが、現実にはインターネットも携帯電話も登場した時よりも更に発展しながら、人々の生活様式を完全に変えてしまった。「昭和の暮らし方だね」と時々私の世代の思い出話は揶揄されるが、昭和から令和の今日への変化を目の当たりにしてきたこの世代は、何がどう変化したのをリアルに覚えているからこそ、当然に刷り込みがある。だが1995年(Windows95が発売された年)以降に生まれた世代(現在既に26歳の社会人3年生前後)は、小学校に通い始めた時にはITバブルさえ既に弾けていた世代だ。つまり、既にパソコンは当たり前、インターネットはADSL以降のブロードバンド、携帯電話で写メを取るのも当たり前で、メールは既にパソコンでの利用から携帯利用が主流の時代になっていた時だ。

恐らくそれよりも5歳前後年上の世代、そう現在30歳代前半程度の社会人層も、中学校に入る前に社会がそうした時代になっている。つまり今の社会を構成する若い世代にとっては、今現在身の回りにあるIT機器は特殊な近代兵器ではない。テレビがブラウン管の白黒だった時代から液晶のフラットパネルに変わった変化ほどの印象もきっとない。逆に言えば、2000年前後からはそこまで劇的な変化IT関係には起きていないということでもある。

だが今、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と呼ばれる時代の流れは極めて大きな変化を齎し始めている。そのひとつが「リアルな場」と「バーチャルな場」の融合だ。逆に言えば、「場」に物理的に縛られる必要性が今後益々無くなっていくということだ。

「リアルな場」と「バーチャルな場」

子供の頃に誰もが遊んだのではないかと思う「手つなぎ鬼」という遊びをご存知だろうか。鬼にタッチされると、そこからは鬼と手を繋いで一緒に走り、どんどん仲間を増やしていくあれだ。そんな遊びは手を繋ぎ合える距離にお互いが存在しないとならないが、しりとりゲームならば、電話で繋がっていれば地球の反対側であっても遊ぶことが可能だ。だから前者は「リアルな場」を共有し、場を特定しないと一緒には遊べない。一方、後者の場合は相手が何処に居ようと電話が通じれば問題ない。実際国際電話のローミングサービスが始まってからというもの、着信した電話に「今、アメリカ出張中なので帰国したらご連絡しますね」と返事して驚かれたことが何度もある。この場合、相手と共有しているのは「バーチャルな場」だ。「場」に物理的に縛られる必要性の有無がポイントだ。

具体的に何年前からだったかは覚えていないが、少なくとも10年以上前にはビデオ会議システムを使ったグローバル会議は日常的に国際的な企業では行われていた。私が居たバークレイズでも、毎週世界中の拠点と繋いでのグローバル会議が開催されていた。だが当時のシステムは専用回線が導入されている場所同士でないと繋ぐことは出来ず、確かに複数の海外拠点と繋いでの会議と言っても、それが出来る場所は六本木ヒルズのオフィスの中の会議室に限定されていた。だがそれでも、ロンドン、ニューヨーク、モナコ、ドバイ、シンガポール、香港そして東京(六本木)などが1つになって、お互いの顔を見ながら会議が出来るというのは凄い事だと感心したものだ。正に「バーチャルな場」としての会議室があるようなものだ。

表情を見ながらリアルタイムに大人数でも議論出来るのならば、何も無理に高い航空券を購入して集まる必要は無い。恋人同士や家族ならばハグや握手も必要だろうが、仕事仲間や同僚とその必要は無い。にも関わらず、敢えて物理的な場を共有するために10時間以上の時間を掛けて、時差ボケと戦いながら動き回るのはナンセンスだ。だが、そのシステムを導入し、そして利用するにはそれなりなコストが掛かった。国際電話を掛けているのと同じことなので、1時間の会議のランニングコストも馬鹿にならない。だから繋ぎ放題で使えるものでは無かった。

ネットワーク・インフラの拡充が世の中を大きく変えた

嘗てのビデオ会議システムが専用線を必要としたのは充分な「帯域幅」を確保する必要があったことと、セキュリティ上の問題だ。インターネットは日毎に進化していたが、それでもリアルタイムに動画の送受信を行いつつ、音声も送受信するには、ネットワークに相当余裕が無ければならない。動画配信サービスの歴史を辿れば、ひとつにはそれがネットワークのキャパシティの歴史だとも言える。そして画像解像度が飛躍的に向上したことは、更にその送受信の為のデータ容量を膨らませている。今ではHDどころか、4Kや8Kが当たり前の世界になってしまった。

だがいつの間にかインターネットがそんなに法外に高いコストを掛けずとも、充分な帯域幅を確保出来るようになった。すると、インターネットへのアクセスとパソコンさえあれば、どこでも上述したようなビデオ会議システムが使えるようになった。そのコスト低下度合いは半端ではない。逆に言えば、ネット接続環境に多少のお金を掛ければ、誰だって地球上に「バーチャルな場」を作り出すことが容易になったとも言える。

それを可能とするのが、昨年のパンデミックの初期から急激に脚光を浴びるようになった「zoom」であり、「Microsoft Teams」であり、「Cisco WebEX」だ。「Cisco WebEX」については、専用線の頃から存在していたが、これらのシステムが急激に表舞台で脚光を浴びるようになったのは、やはり昨年の「Stay Home」という厳しい環境の中でも仕事や教育は継続しないとならないというニーズだ。そしてこれらは今では多くの企業にとって、とても重要な社内コミュニケーション・ツールであり、「バーチャルな場」としてのオフィスであり、最近では営業活動やカンファレンス、或いはセミナーといった収益獲得のためのツールとしても極めて一般的なものとなっている。

この一年間でオンライン会議システムは飛躍的に進歩している

私自身、「zoom」や「Microsoft Teams」は実際に日常的に利用している。何が一番便利かと言うと、このコロナ禍でもミーティングや面談、或いはセミナーの為に無駄な移動時間を使わないで済むという事だ。

先日は某企業からの依頼で、午前中に北海道エリア、午後には九州エリアでのオンライン・セミナーを行った。夕方からは都心の違う会社の会議室と繋いでミーティングを行った。セミナーのような「1対多」の関係の時は本当はリアルな方が良い。それは聴衆の反応をリアルに見分けながら勘所を繰り返して強調してみたり、不要そうな部分は端折ったりも出来るからだ。だが、質問は受けることが出来る。一方、馴染みの人とのミーティングの場合は全く不自由さは感じない。数名のミーティングならば参加者の顔が全て画面に出ているのだから。強いて不便を挙げれば「終わったら飲みに行きますか」というようなことが出来ないことぐらいだ。

そんなオンライン会議システムが、実は日進月歩を遂げている。例えばリアルタイム翻訳機能というのが最近登場している。何かと言えば、相手が話したことをリアルタイムでクラウドのAIが翻訳して、字幕スーパーを表示する機能だ。同時に数か国語への翻訳が可能なので、日本と米国とフランスを繋いだミーティングでも、お互いの会話が全て翻訳されて表示される。言葉の壁が一気に下がったということだ。そしてそれらはテキスト化されているので、議事録の作成は必要ない。

将来的にはそのテキストを自動読み上げすることでリアルタイムの吹き替えが出来るようになる。それも話し手の声紋をAIがリアルタイムで分析して発声するので、あたかも本人が肉声で喋っているような臨場感になるようだ。

通勤は本当に必要か、何のためにオフィスを構える必要があるのか

昔は駅前の一等地に立派な建物を競うように構えていた銀行の支店がどんどん消えつつある。その結果として何か大きな不便が発生しているかと言えば、恐らく殆どの人の答えは「NO」だろう。窓口業務の殆どがネットバンキングで完結出来るようになり、プラスティックマネーの普及で現金のニーズさえも減ってしまった。そのより規模の大きな話が、このパンデミック下の「Stay Home」という流れの中で、世界中で起きてしまった。すなわち「『リモートワーク』が可能ならば、毎日往復2時間近い『痛勤地獄』を無駄に味わってまで出社する必要性は無いのではないか」、「それを避けるが為に職住近接を考え、高い家賃の狭い住宅に住む必要性が本当にあるのか」というような話だ。

もしこのコロナ禍という特殊要因が無ければ、この問題提起や変化はもう少し時間を掛けて起こったかも知れないし、もしかすると起こらなかったかも知れない。だが強制的にでも多くの人がその環境に押しやられた。そして気がついてしまったことは「こっちの方が人間らしい生活が出来るかも知れない」といった利点だ。そして企業側も「何も高いオフィス賃貸料を払い、社員に通勤手当を支給してまで毎日集めなくても業務は回る」という事実だ。実際、世界中でオフィス不動産の解約や転貸の動きが加速している。マンハッタンではJPモルガンなどが本社を賃貸契約期限まで解約出来ないのを諦めずに、サブリースで貸し出すという流れが起きているとWSJ誌などが報じている。

米国の新築住宅、中古住宅市場が超活況を呈しているのは、もう無理してサンフランシスコ・ベイエリア(シリコンバレーの通勤圏)に居住するより、他の州などに引っ越し、リモートワークで対応すれば良いというようなニーズが引き起こしている。

人間は環境に適応するもの

グーグルのピチャイCEOなどは、それでもリモートワークは一時的なもので、やはり社員をオフィスに呼び戻したいと言っているようだ。一方で、FacebookのザッカーバーグCEOやTwitterはリモートワーク支持派のようだ。ピチャイ氏の論点は「いつもは一緒に働いていないさまざまなチームが集まってブレーンストーミングをする、クリエイティブなプロセスで、われわれは素晴らしい生産性を発揮する」ということのようだ。分からなくはない。ただこれを聞いた時に最初に思ったことは、喫煙者の「喫煙室の必要性」議論とどこか似ているということ。しかし現実には多くの企業で「喫煙室」さえも姿を消しつつある。

一方で、もし通勤時間が要らないのならば、朝8時始業に間に合わせるために、冬はまだ朝も暗い内から自宅を出る必要性も無い。何なら、朝7時から労働開始だって可能な筈だ。その分、終業時間が早くなればリフレッシュにも自己啓発にも使えるし、逆に実働時間を増やすことだって可能だ。

実際、自分の職業人生を振り返った時、実際にオフィスに体が存在しないと仕事にならなかったという期間は殆ど無い。それは私がファンドマネージャーだったからかも知れないし、プライベートバンクのソリューションヘッドという特殊な職種だったからかも知れない。ただそれは割り引くとしても、仮にリモートワーク中は常時接続でバーチャル・オフィスに繋がっていれば、それで充分な気がする。仲間と飲みたい時は、寧ろその為に都会に足を運べばいい。移動が無ければクルマも動かさずに済み、脱炭素化にも役立つだろう。

何より「昭和オヤジ」の私でさえ適応出来そうなものが、今の30歳以下の若い人たちに無理なわけがないと思うからだ。飛脚便が電報に変わり、電報が固定電話に変わり、固定電話が携帯電話に変わり、という流れの中で人々のコミュニケーション・スタイル自体が変わって来た。今の若い人たちはスマホの通話時間を気にするより、データ量を気にするのはSNSでのコミュニケーションが断然多いからだ。

以下に主要なオンライン会議システムが紹介されているWebページへのリンクをご紹介する。馴染みが薄い方は是非ページを覗いてみて欲しい。何がこの先必要になるかはまたあらためて論じてみたい。

Zoom ビデオ コミュニケーションズ https://zoom.us/

マイクロソフト Teams https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

シスコシステムズ WebEX https://www.webex.com/ja/index.html

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。