何をそんなに悲観的になっているのだろうか

ザラ場で27,000円台を割り込んだ日本市場

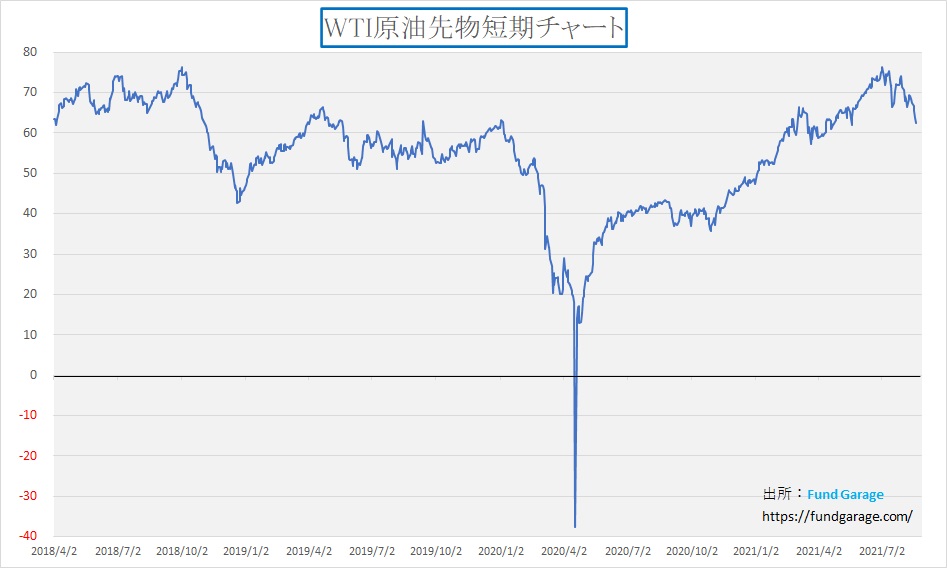

先週末の日本株式市場は終値では辛うじて27,000円台を維持したものの、日中のザラ場では易々と27,000円を割り込んでいた。何がきっかけだったかと言えば、恐らく「トヨタ、来月生産4割減 東南ア感染拡大で部品停滞 年度計画は変えず」と題した日経新聞朝刊1面の記事だろう。週を通じて「新型コロナウイルスの感染拡大、デルタ変異株の猛威」と言った論調と、「東京都の1日の新規感染者数が5千人を超えた」というタイプの煽り記事にビクビクしていた株式市場は、日本最大企業の悪材料に止めを刺されたという感じだ。週を通じて日経平均株価で△3.45%、TOPIXで△3.87%の下落となったのは久し振り。アフガニスタン問題や、九州・西日本方面の豪雨災害についてはあまり問題視された感じは無い。

個別に中身を見ても、自動車関連株の急落は目を見張るものがあったが、これまで活況を呈した日本郵船、商船三井、川崎汽船などの海運株も大引けベースの高値から4日間で約13%もの下落を演じた。その自動車関連株の下落原因のひとつでもある半導体不足、面白いことに需要に供給が追い付かない活況を呈している筈の半導体株そのものも、半導体製造装置関連も、或いはシリコンウェハーや半導体製造に欠かせない材料関連も殆どが売り込まれた。そんな日本株市場だった。

伸び切れず、好決算銘柄も売られた米国市場

一方、先週の米国市場はどうだったかと言えば、エヌビディアやアプライド・マテリアルズなどの決算発表があり、どちらも素晴らしい決算を発表したが、それまでに4-6月期の好決算を発表してきた企業同様、鳴かず飛ばずの値動きに終始した。「織り込み済み」とか、「材料出尽くし」だとか、或いは「ガイダンスが期待したほどではなかった」などと言われても居るが、実際に背景となったのはデルタ変異株の感染拡大と、一方で7月に行われたFOMCの議事録開示だろう。市場では消化不良を起こした感じになっている。来週8月26~28日にカンサスシティ連銀が開催する『ジャクソンホール経済シンポジウム(ジャクソンホール会議)』が行われるが、その時にパウエルFRB議長が何を言うかを気にして動けないという説もある。だがジャクソンホール会議で重要なことが提示されたことは事実上過去に殆ど実例がない。強いて言えば、2010年のバーナンキ議長の講演内容が追加緩和を示唆するものだったと後付けで解釈されたこと程度だろう。実際、FRB議長ひとりが独断で金融政策を決めることは無いのだから。

恐らく、先週の市場変動の最大理由は「夏休み」だろうと推測している。実際、8月に何故FOMCが無いかと言えば、それは連銀関係者も夏休みだからだ。別にそれは連銀議長だけに限った話ではなく、各地方連銀の総裁や彼らに資料や情報を提供するスタッフの予定なども考慮されているからだ。同じことが米国の機関投資家達にも当て嵌まる。そして既報の通り、現在日本株市場を動かしているのは約7割以上が外国人投資家だ。市場に居なければ市場を動かすこともない。

多くの意味で季節的に情報の谷間となり易い8月は、例年、余程なにか能天気な強気が続いていない限り、逆に不安定な展開になるものだ。そして多くの場合、日本の市場関係者は悲観論を口にするようになる。

材料を点検してみよう

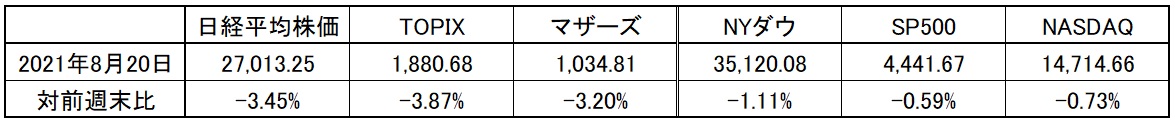

まずは米国金利の動向だ。これを見て驚かれるかも知れないが、8月も例月通り月初に雇用統計の発表があり、その他のマクロ指標の発表があり、一方でデルタ変異株の感染拡大の報道も相次ぎ、当然4-6月期企業決算の発表もあったが、驚く程米国金利はピクリとも動いていない。下記のチャートは7月末からの週末4日分、それぞれの日のイールドカーブをチャートにした。実はY軸は従前上限が2.30%だったのを2.00%に引き下げている。だから従来のイールドカーブのチャートよりも金利変動はより拡大される筈なのだが結果は4色のラインが重なっている。

つまり米国債券市場でマクロを読み解き、FRBの今後の金融政策を考え、それに合わせてポジションを動かす筈の債券の専門家達が殆ど動いていないということだ。先週と前週の間には7月のFOMC議事録の公開があり、それに伴う市場コメントも報じられてはいるが、黄色と緑の線は殆ど重なっている。

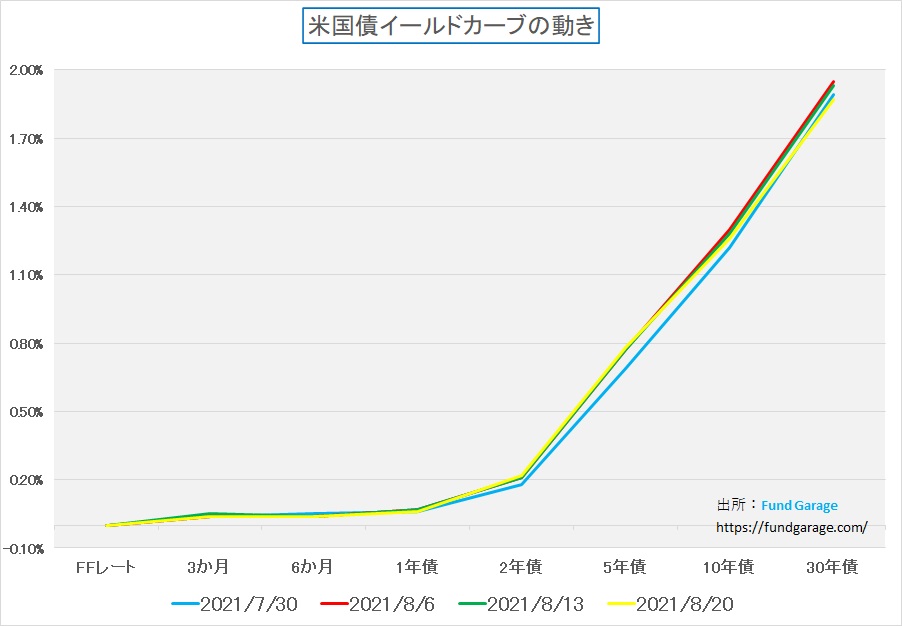

勿論、債券の専門家(機関投資家)達が夏休みの真っ最中という見方が出来るだろう。経験則的にもその感じは強いが、さはさりながら、もし大きく変動すべき事由が発生したならば金利は動く。機関投資家が組織で動いている以上、緊急時はポジション変更を誰かに委ねる仕組みは普通に存在するからだ。FOMCの議事録解釈は後述する。そしてもうひとつ気になる材料があった。それが原油価格だ。下記のチャートはWTI原油先物のチャートだが、これは明らかに下に抜けてきたと見える。

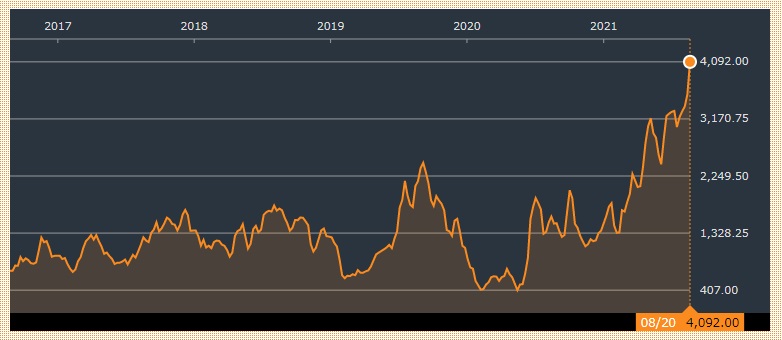

ただその一方で、バルチック海運指数はアイガーの北壁のようにそそり立っている。

原油価格が下落するのは、産油国側の生産過剰などの要因が無ければ、一般的には景気の先行きに暗雲があって原油需要が落ち込むとの予想から下落するのが普通だが、逆にバルチック海運指数などはモノの移動が多くてバラ積みなどの需要が高いと需給関係から高騰する。日本郵船、商船三井、川崎汽船などが揃って好決算を発表し株価が急騰した背景にあるのはコンテナ船価格の高騰が背景だ。つまりモノは動いている、景気は良いという証拠に外ならず、原油価格の下落とは整合しない。アフガニスタン問題は地政学的にも原油価格には基本的には影響しない。明らかにこの点はチグハグな動きと言える。

日本株のバリュエーションは明らかに安くなった

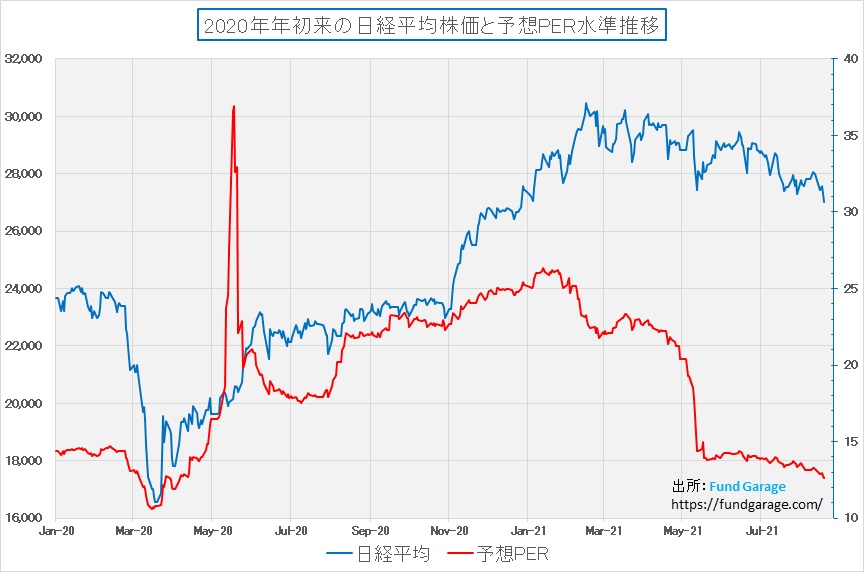

ザラ場で27,000円割れをも示現した日経平均株価だが、明らかにバリュエーション上は安くなったと言える。小難しいバリュエーション指標をもちいずとも、単純に来期予想PERで見ればいい。ここから更にPERが低下すると考えるよりも、少なくとも現状維持から上昇方向と見る方が自然だ。各社がこの先に大きく下方修正するような状況を想定するならば話は違ってくるが、トヨタは9月の減産は通期見通しに織り込み済みだと言っている。ならばPERが上昇するには株価が上がるしかない。

ご覧頂いたチャートは2020年初めからのデータであるが、現在の12倍台は何度もお伝えしているようにパンデミック前の水準よりも明らかに低下している。

消化不良の解消にはもう少し時間が必要

一言で言うなら、市場は現在消化不良を起こしている。強弱両方の材料を突き付けられて混乱していると言っても良い。その好例がFOMCの議事録への解釈だろう。先月FOMCが開催されたのは7月27日~28日。当時も米国でのデルタ変異株の感染拡大は話題になってはいたが、今ほどには喧しい状況では無かった。当然FOMCに参加するメンバーはそれまでに得られるデータ等を元に分析された状況認識をもってFOMC当日の議論をしている。そしてその議事録がおよそ3週間後に公開された。

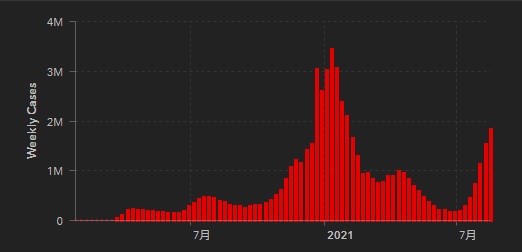

下記のチャートを見て欲しい。もう少し全体感的なものは「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析(2021年8月21日付)」にて説明しているが、これは米国の新規感染者数のデータとして開示されている最新のものだ。Webページの原データにマウスを合わせて貰えれば確認出来るが、FOMC当時、各出席者が確認した段階では右から3本分のチャートはまだ無いのだ。もしかすると資料準備や単にカレンダー的なずれで右から4本が無かったかも知れない。いずれにしても、その後に市場心理を冷やした感染者数の伸びは見ていないことになる。その環境下で各連銀総裁を交えて行われたのが7月のFOMCだ。

恐らくその段階では各地の連銀総裁の口からは、少なくとも今現在よりはポジティブな状況分析が発せられたであろう。だからこそテーパリングの開始時期についてもそれなりに早いタイミングが示唆された。だがその議事録が公開された時には、状況はかなりニュアンスが違うものとなっていた。デルタ変異株の感染拡大が喧伝される中で、もう少し長閑な状況で話された内容は違和感があっても当然だし、逆に「これでもテーパリング開始と言ったのかぁ」と思っても無理はない。ただこの程度のことは誰でも想像がつくことなので、より多くの市場参加者が悩んでいるというのが実態だろう。

FOMCの議事録を見ても米国金利は動かず、原油価格は下落している。それはこれらが専門家のマーケットだからだ。株式市場の様に広く多様な投資家が参加しているところではない。恐らくそれらが理由で株式市場はやや混乱気味であるのに対して、冷静な動き方をしているのであろう。

市場が消化不良の時こそ、チャンスがある

今や時価総額でインテルの約2.5倍の規模となった世界最大の半導体企業エヌビディア(NVDA)、東京エレクトロン(8035)の時価総額約2倍に及ぶ世界最大の半導体製造装置メーカーであるアプライドマテリアルズ(AMAT)の決算発表後のカンファレンスを聞いて、もし難癖をつけたくなる人が居たとしたら、私は決してその人を友達にはしないだろう。恐らく物凄くシニカルというか、物事に素直に感動したり、喜んだりしないタイプだろうからだ。その位に両社の決算は素晴らしかった。

それは単に今期の収益が良いとか、通期見通しが高いとか、そういう次元の話ではない。それは正に時代の流れ、右肩上がりのビジネス・トレンドのど真ん中を突き進んでいることが背景理由としてきっちりと認識されて説明されていたからだ。だから先々の話までが極めて論理的だ。

トヨタ自動車(7203)が19日に発表した9月の4割減産の話、間違いなく言えることは、ただ黙って減産する状況を黙認するのではなく、必ず同じ状況が再発しないように可能な限りの手立てを講じてくることだ。それは系列の部品メーカーにも伝わり、それらも含めて同社に関わる納入先全てに対して徹底して行われる話の筈。今月初めに同社が決算発表をした時、先に決算を発表していたデンソー(6902)は上方修正を伴ったにもかかわらず、トヨタ自動車(7203)は上方修正は無かった。開示されていない前提状況が無ければ、充分に上方修正がされそうな内容だったが、それは恐らくこの減産が所与のものだと思われていたからに違いない。

悲観論者は感染拡大がいつまで、どこまで続くか分からないから、減産は9月だけに留まらないかも知れないと言う。確かにその可能性が無いとは勿論言い切れない。だがパンデミックが始まった昨年初めの頃の減産調整も、大方の予想に反して真っ先に生産を再開したのはトヨタ自動車だった。「下請け叩きが激しい会社」と批判的なコメントを聞くことも勿論あるが、逆に「トヨタさんのためなら骨折ることは惜しみません」という企業が多いのも事実だ。電気自動車(BEV)化を安易に唱える人達が多い中で、裾野まで含めた雇用を守るためにもベストな方法を模索するという同社の姿勢は何も今に始まったことではない。90年代の超円高局面で、他社が海外生産に切り替える中で国内生産に固執したのは「三河の雇用を守る」という信念だった。そういう同社だからこそ、味方やシンパが多いのも事実。恐らくオール・トヨタ・グループでリカバリー方法を考えている筈だ。当然それに加わる企業は「浪花節日本」の中でも一番多い筈。

その一方で、最近の自動車のカタログをもう一度よく見て欲しい。どれだけ数多くの「電子デバイス」或いは「電子制御」された機器や機能が搭載されているのか、自らの目で確認してみて欲しいというわけだ。エヌビディア(NVDA)のNVIDIADRIVEなどハイエンドなものだけではなく、実に多くのサポート機能が軽自動車から搭載されていることに驚かれる人も多いかも知れない。

それらはほぼ全て、ロジック半導体により制御されている。クルマに搭載する以上、最先端の微細加工は求められないかも知れないが、耐久性、耐熱性、耐防塵、耐振動性など高い品質が求められる。ニーズが増えることはあっても減ることは無い。高級車にオプション設定などから始まる新機能も、軽自動車にまで普及する頃にはほぼ全車種が取り扱っている。多少年配の方ならお分かりだと思うが、パワーウインドウやフルオートエアコン、或いはパワーステアリングなどは私が学生の頃はどれも憧れの装備品だったのだから。

ならば必ずその需要を満たすための供給は確保されるように仕向けられるだろう。今はそれがどうなるかが見極め辛いと市場は思っているようだ。悲観し過ぎてしまうと折角の好機を逃がすというのは、こういうチャンスを取りに行っても長期的には報われると考えているからだ。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

軽自動車と侮ってはいけない安全装備の充実度

いろいろなランキングがあると思うが「軽自動車ランキング」と検索してみると、軽自動車の売れ筋ランキングでは、1位がホンダ「N-BOX」、2位がスズキ「スペーシア」、3位がダイハツ「タント」だそうだ。これはちょっと古いかも知れないが2021年3月29日の「クルマのニュース」というところのデータだ。

まずはその売れ筋1位のホンダ「N-BOX」がどんな安全装備を既に搭載しているかを確認してみよう。下の図をクリックして先ずはリンク先のYouTubeを見て欲しい。軽自動車の予防安全装備がここまで標準装備の時代になっているのかと驚いてしまうのは私だけだろうか?

すなわちクルマが走行中に周囲の環境を単眼カメラやミリ波レーダー、或いはステレオカメラやその両方などでセンシングして、その状態から危険を予測するとステアリング操作に介入したり、ブレーキやアクセル操作を行って衝突などの事故を回避するという機能の基本が開発されたのはそんなに最近の話ではない。

例えば、走行速度を一定に保つクルーズコントロールは90年代には存在したし、前車追従型クルーズコントロール(車間距離を適度に保つように加減速の速度調節をクルマが行うもの)は2002年に登場した初代トヨタ・アルファードにはオプション設定されていた。同じ頃にメルセデスベンツのSクラスにもオプション設定されるようになったが、残念ながらユーザーサイドでまだ需要が膨らまず、オプション設定を注文すると納期が数か月遅れる(ヤナセの見込み発注分とは別に注文受注となるため)ような状態のものだった。

しかし現在、その当時よりも遥かに進化した技術のものが、車両価格130万円程度(税抜き)のN-BOXには標準装備されている。昔の前述の頃のオプション価格で考えると、車両価格の約15%がこの装備代になってしまう。いや、それ以上の機能なので遥かにもっと高いだろう。間違いなくこれらの標準装備化を可能にしたのが半導体を含む電子部品の性能向上と価格低下だ。技術進歩恐るべしとも言えるが、このセグメントにまで標準搭載される時代になったとすると、半導体を含む電子部品がどれだけ今後のクルマには必要になるか空恐ろしいほどである。

基本的なこれらの安全装備機能に詳しくない方も多いと思うので、あらためて下記の図を参考にして確認してみよう。前車に追随走行するというのは上段右側の「アダプティブ・クルーズコントロール(ACC)」と呼ばれるものだ。この機能の前方障害物との距離把握機能を利用して危険を回避しようとするのが「衝突軽減ブレーキ(CMBS)」だ。

「衝突軽減ブレーキ(CMBS)」の方がイメージし易いかと思うが、クルマは常に前方の障害物との距離を測定し、自車の速度とその加速度・減速度などから、前方車両等との衝突リスクを計算し、必要と判断されるならばアクセル操作やブレーキ操作に介入している。勿論それ以前にワーニングを運転者に伝え、運転者による自主操作を促すが、間に合わなくなる一歩手前でクルマの方が先に介入してくる。

簡単なことに思われるかも知れないが、前車も走行中の場合は両車の速度のみならず加速度も加味して、その相対速度の変化と距離変化をもって車を操作する。実際に相対速度から計算して衝突しそうだと判断するとブレーキ操作を行うが、その時の踏力も加味する。そして万が一、その段階でタイヤがロックしたりした場合は、ブレーキを一時的に弱めてロックを解消させるABSなども介入してくる。ブレーキ時の車輪ロックを防ぐEBD付ABS、加速時などでの車輪空転を抑えるTCS、旋回時の横すべり抑制機能なども当然にして標準装備となっている。そして文章にすると長い時間の操作のような気になってしまうが、正しくこれは一瞬のうちに行われる。

また最近のクルマはモーター能力の向上で、多くが電動パワーステアリングとなったため、従来の油圧式パワーステアリングに比べてアシスト能力や味付けを簡単に電子制御で変更出来るようになった。中にはステアリングコラム自体が最早前輪と物理的に連結していないクルマもある。つまりドライバーがステアリングを右に回していても、実際には前輪は反対の左向きに傾くなどと言うことも行われているクルマもある。

具体的に説明すると、雪道や濡れた路面の上でカーブを曲がろうとする時、ちょっとしたきっかけで後輪がグリップを失い、カーブの外側に向かってスリップしてスピンを起こしそうになる時がある。この時、特殊な練習をしたドライバーならば「カウンター・ステア(あて舵)」と言って、曲がりたいカーブの方向とは反対方向にステアリングを回して、後輪のスリップ具合をアクセル操作で制御して難なくピンチをくりぬけるが、一般的にはステアリングをよりきつく切り込むか、急ブレーキを踏んだりしてよりスリップを起こさせて事故になってしまう場合が多い。だがBMWなどの一部の車種では、この時運転手のステアリング操作とは別にクルマがカウンターステア操作を勝手に行い、ピンチを脱するものがある。ここまで来るとステアリングは最早単なるスイッチでしかない。

だが、この機能と同じ考え方の延長線上にあるのが「車線維持支援システム(LKAS)」だ。クルマがもし車線から逸脱しそうになったら、車線の枠内に戻るようにパワーステアリング・モーターがトルクを発生させる。運転手はそのトルクに従って操作をするだけでよく、また手を添えているだけでも基本的にはクルマが操作をしてくれる。これが軽自動車にも最早今では標準装備されている。

因みに、前掲の他の2車種、スズキ「スペーシア」やダイハツ「タント」の標準装備も基本的に同じだった。

「ナイトライダー」は殆ど実現している

1982年に公開された「ナイトライダー」に登場する黒いクルマ「キット2000」を覚えている人は多いかも知れない。人間の様に言葉をしゃべり、普段はご主人「マイケル(デビット・ハッセルホフ)」の運転に忠実に従うが、ひとたび事が起こると自動操縦で迎えに来たり、病院まで送ってくれたりする凄いクルマとして描かれていたトランザムのことだ。

あんなクルマがあったら良いなと当時は憧れたものだが、言葉を喋り、クルマから離れているご主人の危機管理を自ら行うような人間臭い部分を除くと、実は既に多くの部分が可能になるほどの機能が既に軽自動車にも標準搭載されていると言っていい。

例えばドライブレコーダーはオートバックスなどで後付け出来るが、機能的には「キット2000」並みと言える。走行中の360度画像記録は勿論のこと、駐車中にクルマに窃盗未遂などがあればセキュリティ機能で大きな音を発し、周囲を録画する。暴漢が近づいてきてから、離れていくまで、ずっと録画を続けるので人相特定などにはかなり役に立つだろう。

ご承知の通り最近のクルマにはかなりな数のエアバッグが搭載されているが、エアバッグが作動するとクルマが自車位置データと併せてコールセンターに連絡を自動的に始める機能を搭載しているクルマは増えている(ダイハツの場合はトヨタの「ヘルプネット」を利用)。もしそのコールセンターとの電話に運転手が反応しなければ、特定された自車位置に救急車が手配される。場合によってはドクターヘリが手配される。更に最近では更に進んで、ドライバーがある一定時間、走行中にもかかわらずステアリング操作をしないと、クルマは「車線維持システム」などを使い続けながら運転者に警告、それでも反応が無い場合はハザードランプの点滅とホーンを鳴らすことで周辺へ緊急事態をアピールしながら停車。前述の自動電話機能が作動してやはり救急車の手配まで進む。

これらの機能はすべてクルマが「周りを見る(センシング)」能力を獲得し、そしてクルマの基本動作「走る」「曲がる」「止まる」を電子制御出来るようになったことで可能になった。車体に掛っている「加速度(G)」、「傾き」や正確な位置情報も非常に重要なインプットデータだ。そして何より、それら全てのインプットデータから瞬時に演算して次の動作を判断出来るようになったことが大きい。それには正に「頭脳」に当たる演算回路が必要になるが、それがECUと呼ばれる演算ユニットであり、半導体だ。

これらはさすがに5Gの時代になったと言ってもクラウドのAIに処理を任せるわけには当然いかない。僅かな遅延が命取りになるからだ。クルマが半導体を物凄く使うようになったというのは、こうした装備が一部の高級車専用のものでは無く、全クラスに展開される時代になったことが一番大きいだろう。よく電気自動車の登場がクルマの半導体消費を加速したというように言われるが、電気自動車の販売増によるよりものよりも、こうした装備類の搭載拡充の方が遥かに多い。だからこそ、この流れは後戻りしない、半導体の全需は増え続けると断言出来る。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。