個人投資家の売りを吸収する海外投資家の買い

年初来高値更新は31年ぶりの高値回復

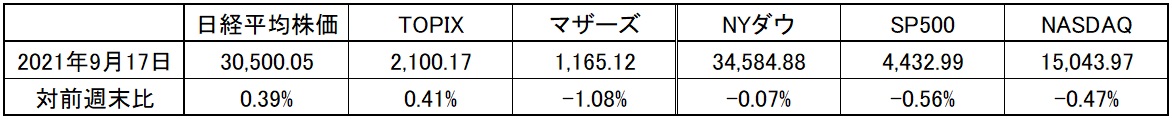

前週末で既に年初来高値更新まで僅か80円程度までに上昇していたが、その勢いは先週も止まらず年初来高値を更新した。メディアに倣って表現すれば「31年ぶりの高値回復」ということになるが、騰落率ではそうたいして値上がりしたわけではない。ただ何となく米国市場に停滞感がある中で比べると日本市場は元気かなという感じになる。実際に中身を見ると、売買代金は毎日3兆円台を超えており、何と週末は4兆3千億円にも達した。これは前週末の9月10日が先物とオプションの同時SQというイベントであった日の3兆9千億円をも上回る。また今年に入って3番目の大商いとなった。

前回4兆円を上回ったのは5月27日、MSCIの銘柄入れ替えがあった日で、この時の売買代金は約5兆6千億円、その前は1月28日の約4兆8千億円でTOPIX算出に関わる浮動株比率の定期見直しに伴う売買があった日だ。すなわちどちらも何某かのインデックス取引に関する機械的な商いがあった時なのだが、先週末9月17日についてはそうしたイベントは聞こえてこない。リアルに純粋な売買が入っただけとしたら驚きだ。見落としていることがないか、正直やや不安でもある。

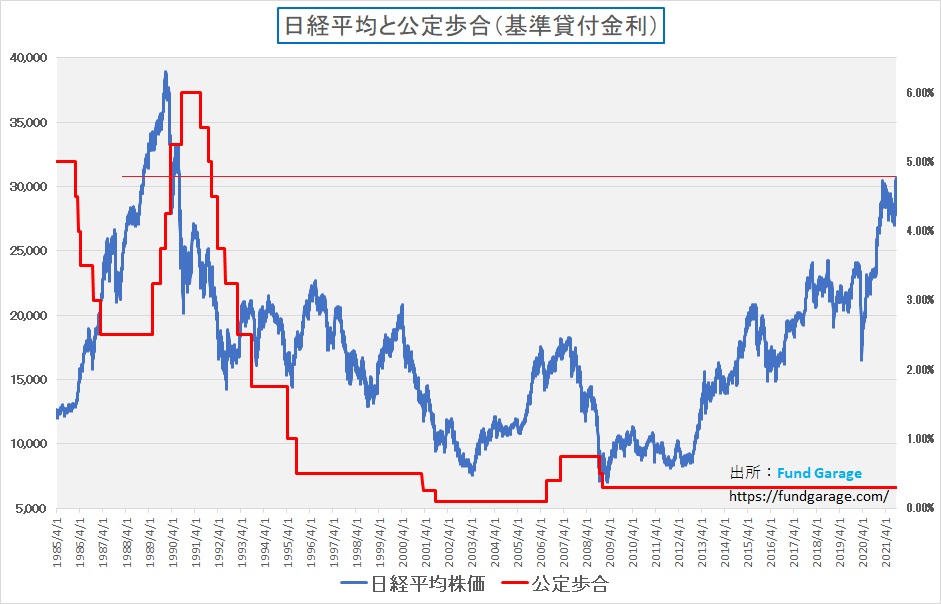

31年ぶりの高値ということで何か節目があるかと言えば、さすがにテクニカルにそんなものは見つからない。31年というのは新卒の新入社員が肩叩きを受けて出向するまでの期間に充分匹敵する長さだ。つまり、それをリアルに覚えている人は少ないということ。念のため、長い期間のチャートをお見せする。今では基準貸出金利と呼ばれるようになってあまり意味の無い元公定歩合だが、31年前は5%に近い水準だったことも併せて確認して欲しい。現在のそれは僅かに0.3%だ。

やはり海外投資家は買い越していた

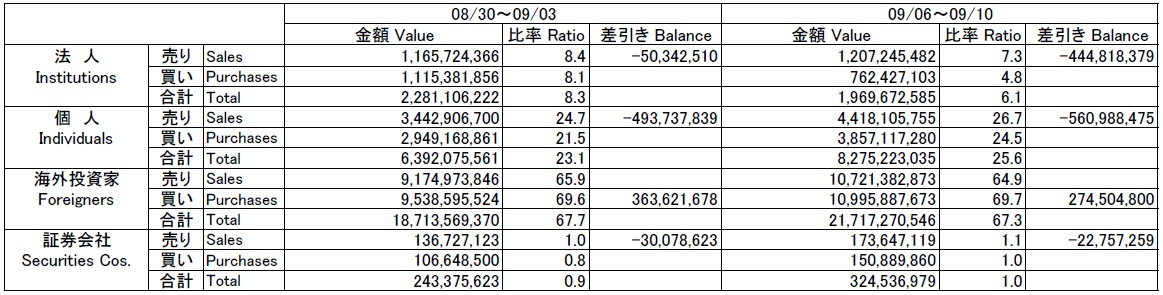

いつも面白いのだが、上昇相場を演出しているのはいつも海外投資家で、日本の個人投資家はその間は「売り方」に回る。前回、日経新聞朝刊「スクランブル」が「足元では足の速い短期筋を中心に変化が出ている。日経平均先物(9月限と12月限)の主な外資系証券の売買状況をみると、4日以降は売り越しが出ている」と先物の手口から「もう短期筋は降りた」と論じたことについて、海外投資家の買いヘッジの外しであって、きっと9月16日に発表される9/6~9/10の売買統計も買い越している筈とお伝えしたが、読みは正解だった。下記にそのデータをお見せする。(単位は千円)

まず個人投資家は前週に引き続き売越しの約△5600億円に対して、海外投資家は約2745億円の買い越し。個別に見ると、個人投資家は約3兆8571億円の買いに対して、海外投資家は約10兆9959億円の買いと3倍近く買ってきているのが分かる。売りは個人投資家が約4兆4181億円に対して、海外投資家は約10兆7214億円。市場を占有しているのが海外投資家であることと、個人投資家と海外投資家は真反対の市場見通しで動いているように見えるということ、これは頭の片隅に置いておく必要がある。

すなわちそれは何を意味しているかというと、日本人と外人、いや、日本国内で見る日本と、海外に居て見る日本では、モノの見え方が違うということだ。ならばそのモノの見方とは何で醸成されるかと言えば、個人投資家にとって大きな情報ソースは日本のメディアだろう。勿論きちんと企業の業績チェックを行って、総合的に判断している投資家も多いと思うが、マジョリティは日本のメディア、日本人同士の会話、日本人的な発想、などなどによる「日本人の常識」での判断だと思われる。

だからこそ常々お伝えしているのが、「海外メディアの情報に触れて欲しい」ということ。欧米かぶれでお伝えしているのではなく、市場を占有している投資家達と同じ目線に立たなければ勝ち目は無いということだ。この一年半の間でも明らかだったのは、日本市場といえども、日本の新型コロナウイルスの新規感染者数ではなく、欧米の新規感染者数の動向に左右されていたことが何よりの証左だ。

海外投資家が評価しているのは与党が変わらないこと

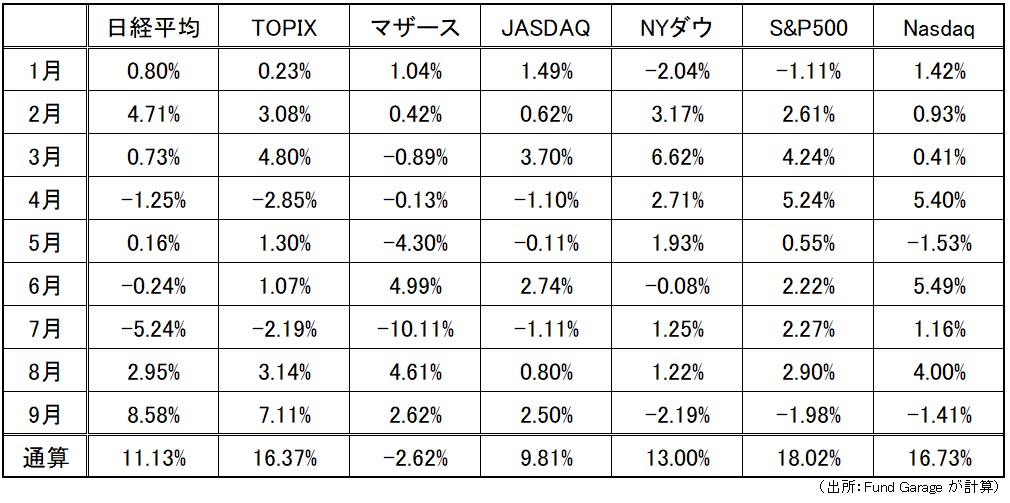

まずは下の表を見て頂きたい。月別の各市場インデクスの騰落率だ。9月は米国市場はNYダウ、S&P500、ナスダックと揃ってマイナス圏に沈んだままだが、一方で日本市場は日経平均株価、TOPIX、マザーズそしてJASDAQと4指数揃ってプラス、中でも日経平均株価は8.58%も上昇している。通年で見るとS&P500とまでは行かないまでも、株式市場全体の動きを象徴すると言われているTOPIXが、活況のナスダックに一気に肉薄する状況だ。

その一番の理由は言うまでも無く「自民党総裁選」なのだが、もう少し詳しく言えば「自民党政権は揺らがない」という安心感だ。

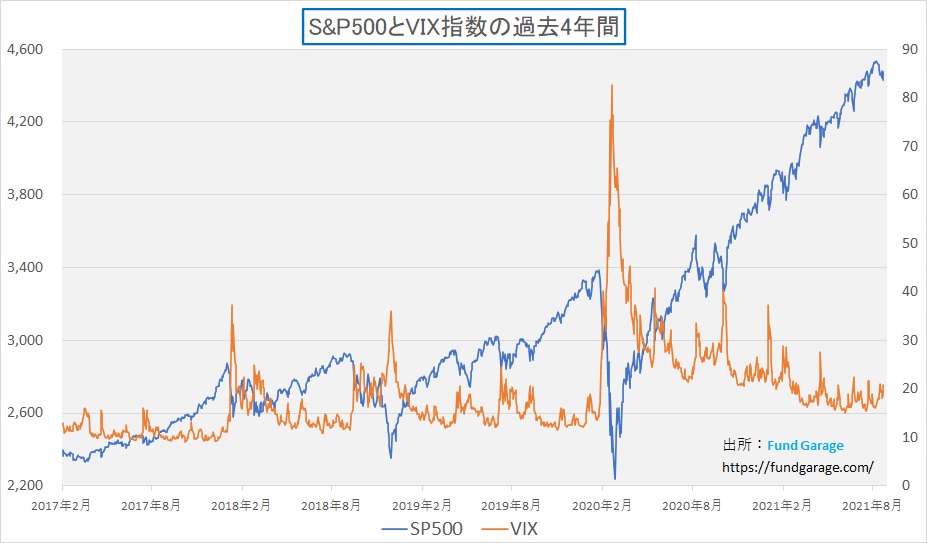

昨年来のパンデミック騒ぎ以降、米国株式市場は休みなく右肩上がりで一気に株価は上昇してきた。S&P500のチャートを見ると、どこで崩れだすのだろうかとヒヤヒヤするほど一直線で上昇している。

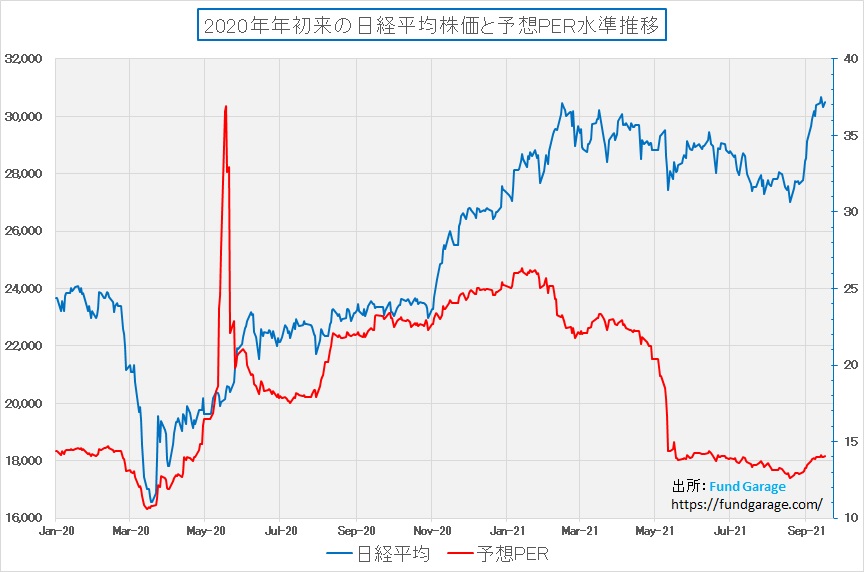

だが上昇は続いてきた。一方で日本株市場は2月中旬に最高値を付けた後は鳴かず飛ばずというよりは、寧ろ目立って下落した。ファンダメンタルズを示すPERは一気にピークの半分程度にまで低下したにもかかわらずだ。

実はこれが何に一致するかというと、菅政権の支持率だ。安倍政権の後を受けて誕生した菅政権ではあったが、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めが掛かるどころがどんどん状況は悪化した。でもオリンピック開催に固執し、その姿勢から支持率は日毎に低下した。菅政権の大きな特徴は、衆議院議員の任期満了が今秋に決まっており、その段階で必ず総選挙が行われるということだ。つまり期限付きの内閣だということ。

株式市場の参加者には、かつて政権交代によって誕生した民主党政権が日本経済の停滞を招き、株価が世界中から置いてきぼりを食らったという苦い記憶がある。だが、日毎低下する支持率を見ていると、もしかすると政権交代が再びあるかも知れないという不安さえ覚えるようになった。横浜市長選挙の結果などは象徴的だと思われた。だが菅首相が次期総裁選には立候補しないと発表したことで、永田町の風向きは一気に変わった。恐らく、余程予期せぬイベントが起きない限り、次期衆議院選挙で与野党逆転で政権交代が起こるとは考え難い。更に幸いなことに、ワクチン接種の普及により、新型コロナウイルスの感染拡大には一定の歯止めが掛かって新規感染者数は目立って減少に転じている。国民はまず経済を回すことを願うだろう。ならばここで旧民主党幹部がズラッと顔を並べる立憲民主党にその運営をもう一度期待するとは、現状の同党支持率を見ても考えられない。

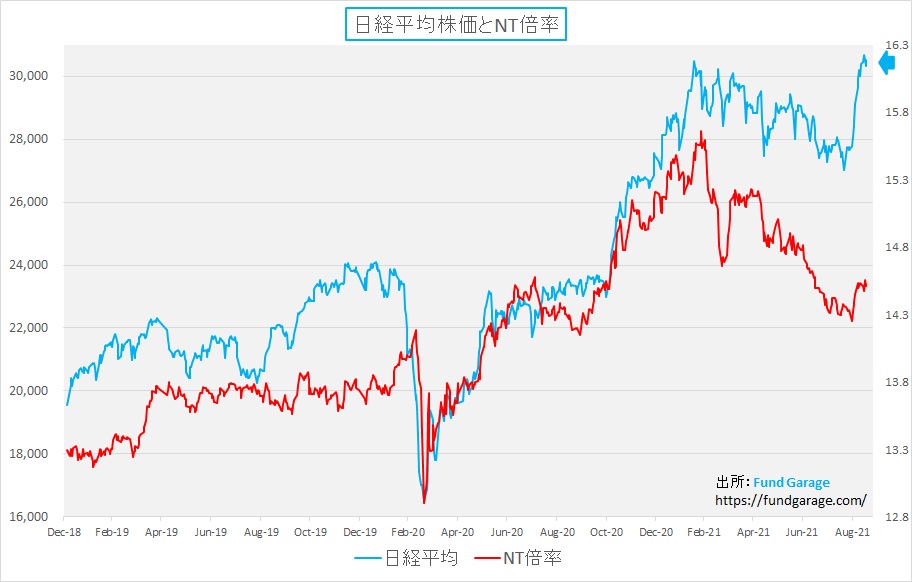

海外投資家は恐らく一番にその点を評価している筈だ。だとすれば、S&P500のチャートと比較して、今年の2月につけた高値を漸く更新してきた日本株の水準は単なる出遅れ感の修正程度に捉えても間違いは無いかも知れない。PERもそうだが、NT倍率も足元で居心地が悪いように歪になってきた感じはしない。

更なる上昇には景気敏感株のリバウンドでは役不足

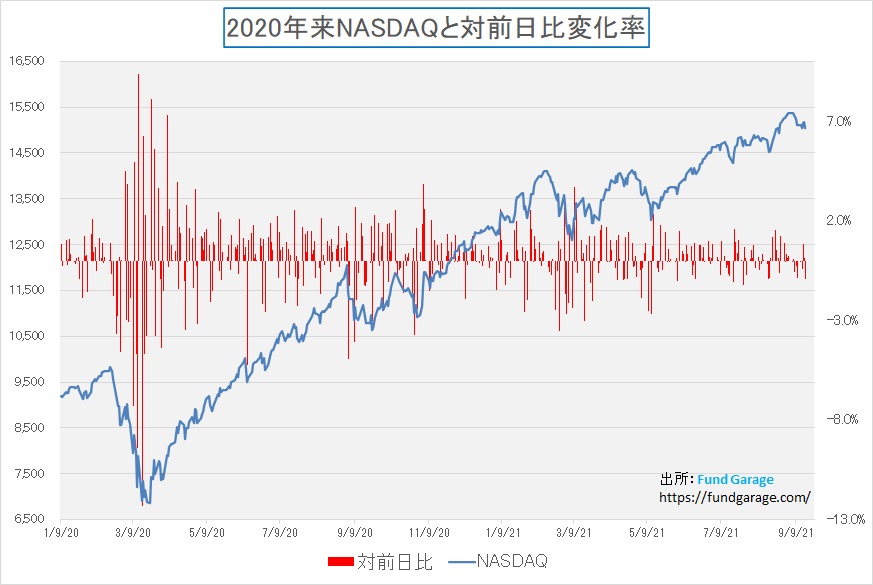

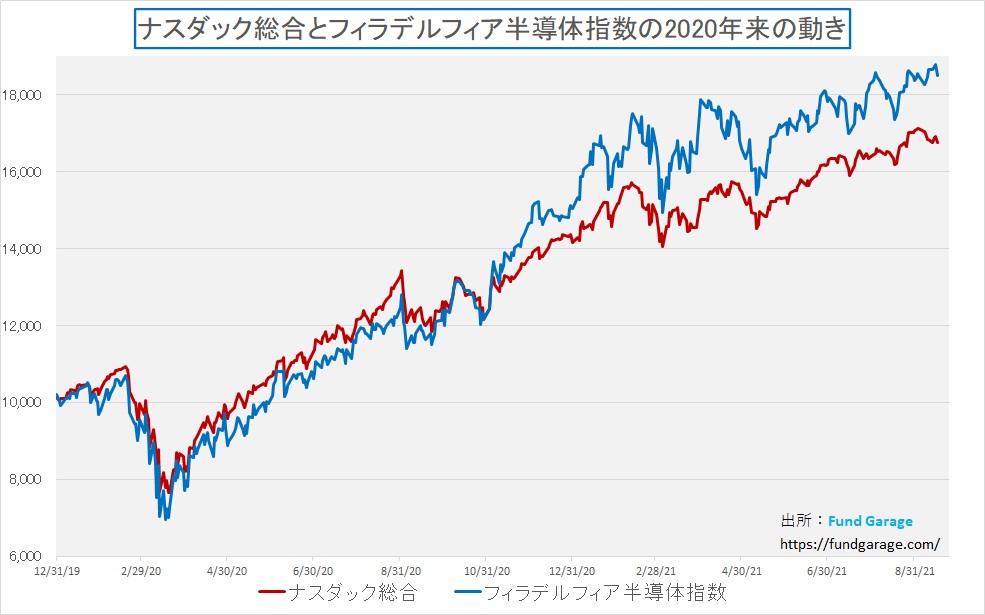

日本株市場は出遅れ感の巻き返しがまだ続きそうだが、米国市場が腰折れしたらその流れは止まるだろう。海外投資家のリスク許容度は米国市場の動向に一番左右される。その米国市場を牽引しているのはやはりナスダックだ。経験則的にもグロース銘柄が先駆して、その後を追うように景気敏感株やバリュー株と呼ばれるものが値を上げてこそ市場は上昇トレンドを続けることが出来る。

若干不安になるチャートをお見せしよう。これも毎日自分でデータを入力した中からExcelで加工しているものだが、ナスダックの右肩上がりのカーブが何となくスローダウンしていると見える中で、対前日比の変化率(赤いライン)の振幅が徐々に小さくなってきている。ボラティリティを見ているのと同じセンスのものだが、ダイナミックに変動した方がエネルギッシュに上昇するとも言えるし、それが見て取れる。

ナスダックの上昇に非常に影響を及ぼすのが「フィラデルフィア半導体指数」だ。本来、これだけ世界中で半導体が不足している、或いは逼迫していると言われているのだから、半導体製造装置株を含む同指数はもっと勢いよく上昇トレンドにあっても良いだろうと期待するが、実は大して上昇しなくなってきているばかりか、やはり元気がなくなってきているように見える。ナスダックが伸びなければ、当然S&P500も伸びない。何故ならS&P500の中に占めるハイテク関連銘柄のウェイトは既に50%を超えているからだ。だからひと月ぶりの安値と言われてしまう。問題は中国だ。10月1日から7日までの国慶節に向けて、習近平政権が何を始めるかに注目があつまる。「中国恒大集団」がどうなるかなど、実は彼の国では政府の腹積もりひとつだ。そもそも現状を招いたのも銀行融資を絞ったからに他ならない。

今週の悩みの種

次期首相によっても株価は動くだろう

政権交代の芽が無くなったと思われることで、足元の株価は堅調だが、次期首相が誰になるかでも今後の株価水準は変わるだろう。下手をすれば下がらないまでも上がらない状況は起こり得る。また何より大切なのは、瞬間湯沸かし器相場で終わらないでくれることだ。その為には安倍政権と菅政権の違いを確認しておく必要がある。

菅政権が誕生してからの安倍政権時代との最大の違いは霞が関(官僚組織)の動き方だ。この国の運営が曲がりなりにも何とか回って戦後の日本を築き上げることが出来たのは、政治の成果もあるが、優秀な官僚組織に支えられてきたというのが実態だからだ。表には出ない裏方として国を支えているのは間違いなく官僚組織だ。だからこそ、世襲議員だ、二世だと非難される政治家が国会を支配しようとも、この国は信じられないスピードで戦後の復興を成し遂げ、ここまで成長出来た。

一方、なぜ民主党政権が熱狂的なポピュリズムの支持で誕生したにもかかわらず日本経済の衰退を招き、期待された成果を挙げられずに終わったかと言えば、霞が関を蔑ろにし、霞が関のサポートを受けられなかったからだ。元々は民主党議員も自民党出身者が多かったことを考えれば、その手腕のポテンシャリティーに大差は無い。だが「事業仕分け」に象徴されるように、テレビが映し出す中で公開処刑の如くに官僚を吊るし上げるようなことをすれば、当然霞が関からのサポートは得られなくなる。その結果「先生方のご指示の通りに動きます」と受け身になった官僚組織に、具体的な行政施策を作成して出せるほど日本の政治家は優れていない。

同じことが起きたのが菅政権だ。安倍首相を支える官房長官であった菅首相は「首相がああ仰っているのだから」と霞が関を恫喝した。それも人事権を振りかざしてだ。そして自らが首相になった時、霞が関の対応はやはり「ご指示の通りに動きます」という受け身に変わっていた。従来の霞が関が担ってきたA案、B案、C案と選択肢を用意し、仮に難しいと思われる選択肢が取られた時でも、何とかそれをリカバーしようというような動きは無くなっていた。それはこのコロナ禍に置かれた1年半の間、医療体制が遅々として変わらず、ワクチン接種が遅れるなどに如実に反映された。

ならば、次期自民党総裁候補4人の顔ぶれを見た時、誰ならば霞が関を上手に使いこなせるか。それは左巻きの多いメディアが煽る方向性とは異なるだろう。ポピュリズムに迎合する耳障りの良いストーリーと実体経済の運営とは異なる場合が多いのはご承知の通り。また八方円満ということも有り得ない。株価のことだけを考えてベストシナリオを取るならば「岸田-高市ライン」が正解だろう。

緊張感高まる日本を取り巻く国際情勢

米中の対立がかなりなテンションとなる水準まで上昇していることは衆目の一致するところだが、オーストラリアが米国と英国の3か国で「AUKUS」と呼ぶ新たな安全保障の枠組みを創設し、米国がオーストラリアに原子力潜水艦の技術供与を行うことで合意したことは、更に米国が中国への警戒感を強めていることの証だと思われる。これとは別に日本と米国、そしてオーストラリアにインドの4か国の「クアッド」と呼ばれる枠組みがあり、これも米国の目的は中国包囲網のひとつと言われている。この枠組みで初めてとなる対面での首脳会合は今週24日からワシントンで開催され菅首相が出席する。

これに先立つように今月4日には英国の最新鋭空母「クイーン・エリザベス」が最新鋭のF35ステルス戦闘機を飛行デッキに展開したまま、横須賀港に入港した。同空母は米海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦など北大西洋条約機構(NATO)加盟国の艦船で打撃群を構成して5月に英国を出航、今月7日まで東シナ海から関東南方にかけての海空域で海上・航空自衛隊、米海軍と防空戦、対潜戦訓練などを実施した。

また一方では北朝鮮が15日、日本海に向けて弾道ミサイル2発の発射実験を行った。当初は違った発表がされたが、結局日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下したとされる。更にその数時間後、韓国も潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の発射実験に成功したと発表した。それに先立つこと3日前、北海道の知床岬周辺の上空でロシアの航空機1機が日本の領空を2回にわたって侵犯している。

これらの事実は僅かこの1、2週間の出来事である。新型コロナウイルスの感染者数と、それに取って代わった自民党総裁選の話題にメディアが集中している間に、実はこれだけの事件が起きている。当然にして中国による国境際での挑発行為の頻度はここに挙げた事件の比ではない。

米中対立には当然台湾問題を含んでいる。これだけ世界中で半導体不足が騒がれる中、もし万が一台湾を舞台とした緊張が高まれば(台湾有事)、更に半導体供給に影響が出る可能性は否定出来ない。世界最大の半導体製造メーカーであるファンダリーのTSMCは台湾の企業だからだ。

また前述の米国がオーストラリアに原潜技術を供与する話は、フランスが駐米、駐豪の仏大使を召還するところまで発展している。欧州において、英国は米国と親密だが、ドイツは経済面では寧ろ米国よりも中国と近い。例えばメルセデスベンツの2021年1‐6月期の販売台数に占める中国比率は38.0%にもなる441579台に対して、米国はその半分にも満たない160646台(13.8%)に過ぎず、Sクラスは半数以上が中国で販売されているという。因みにドイツ国内では107269台が販売され、日本では27546台だ。英国はEUを脱退しているので、EUの経済大国はドイツとフランス、そのフランスと米国の関係が拗れるとなると、EUの対米、対中政策にも影響が及ぶだろう。例えばこうした背景もあって、EUはカーボンニュートラルというよりも、クルマのBEV戦略を押し進めており、それは対米、対日の経済政策の一環でもある。

またオーストラリアと中国の関係悪化もかなり深刻だ。ファーウェイの情報漏洩・セキュリティ問題を最初に問題視したのはオーストラリアだが、そうした影響もあって、中国はオーストラリアからの鉄鉱石や石炭、或いは牛肉やワインといったものにも輸入制限を掛けている。そこにAUKUSが誕生し、またオーストラリアが原子力潜水艦を保有するとなると中国は更に穏やかではいられない。

こうして簡単に列記しただけでも次期自民党総裁、すなわち内閣総理大臣の責任は重大であり、日本の立ち位置を含めた外交問題はこの国の将来を左右する問題と成り兼ねない。自給自足が可能な米国は内向きな政策に走っても立っていられるが、日本はそうはいかないからだ。目に見える国境を国内に持たないこの国にとって、ある意味では最も不得手な問題である外交・国際問題が、今後の最重要課題となる日は近いかも知れない。

トヨタのバッテリー開発の強みは未だ浸透し切れていない

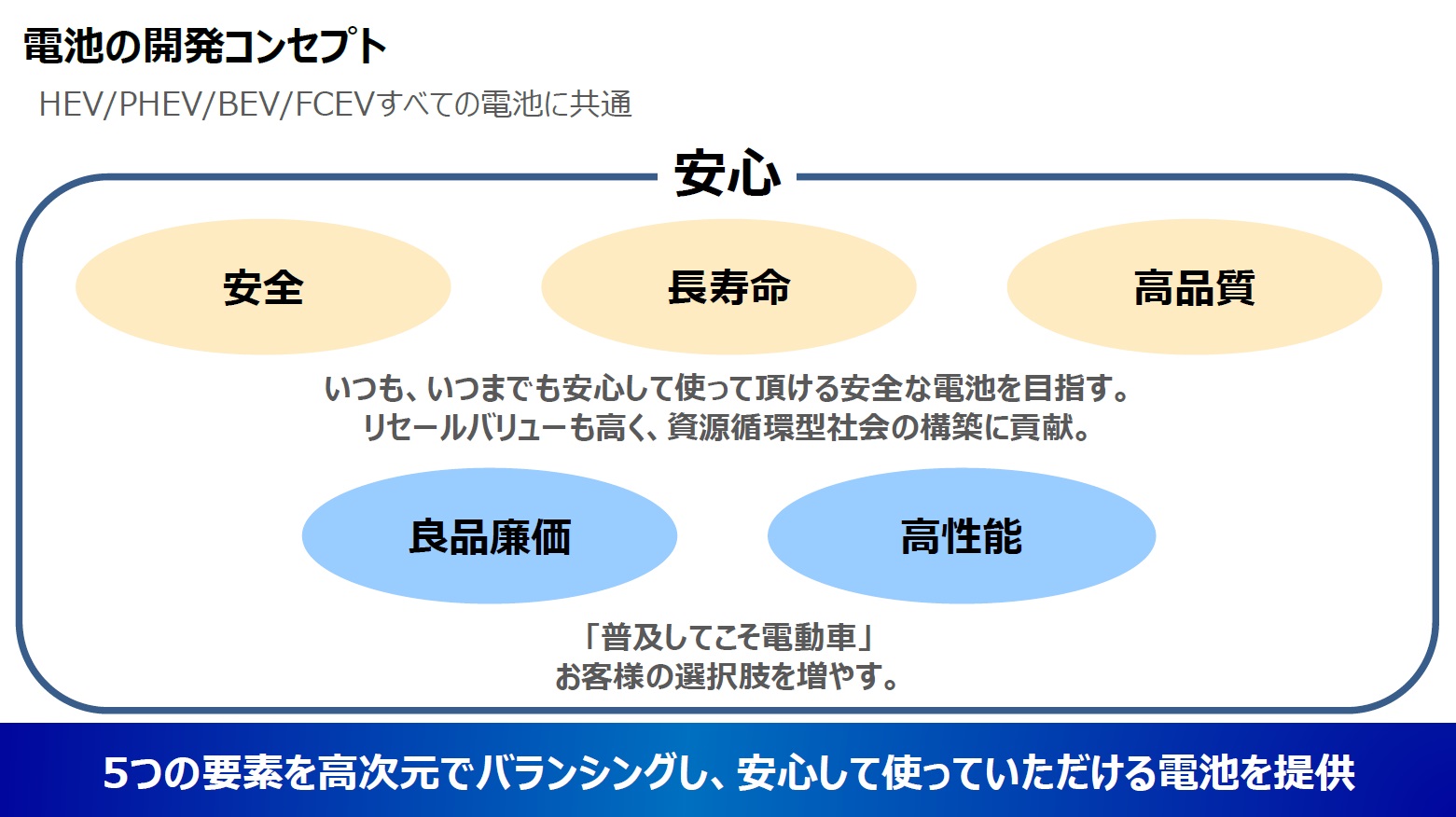

電池開発で重要な5つのポイント

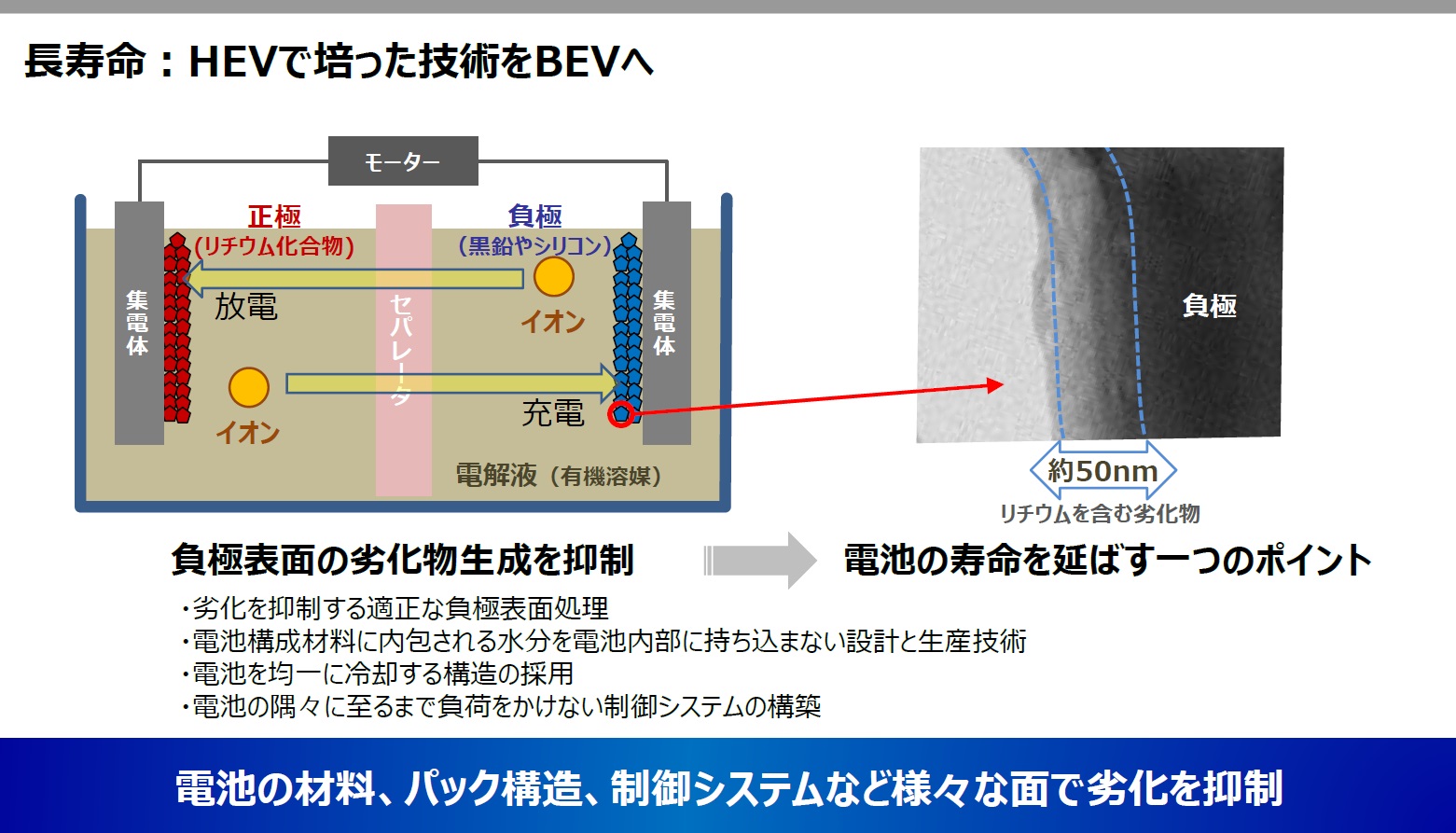

電気自動車がBEVであろうと、HEVであろうと、重要な部品のひとつはバッテリーだ。トヨタが電池開発において重要と考えているポイントは下記の通り5つのポイントとなる。この中で昔から技術者を悩ましてきた問題のひとつが安全性と性能をどこでバランスさせるかということ。例えばスマホでもそうだが高速充電をさせるとバッテリはかなり発熱してしまう。だが発熱をしない程度に抑えると、今度は充電にとても時間が掛かってしまう。またノートパソコンなどで、電力消費量の多い(一般にはCPUに負荷の掛かる作業)使い方をしていると、手のひらを載せているパームレストと呼ばれる部分が熱くなるのと同様、高出力を得ようとするとやはりバッテリーは発熱してしまう。極端な発熱の次に起こることは当然「発火」であり、悪くすれば「爆発」へと続く。

この5つの項目をクルマの利用実態を踏まえて最適化させていくことは、投資特性に応じてアセットアロケーションを最適化していく作業と似ているのかも知れない。その時に必要な要素は、実際にどのようにクルマが使われるのかという情報だ。タクシーならば継続的に充電と放電が繰り返されるが、サンデードライバーのクルマならば週一で充放電がされる。タクシーは高性能スポーツカーのようにパワーを振り絞るようなことはないが、スポーツカーならば高出力を絞り出す時があるだろう。そうしたリアルなクルマの利用データに基づいてこの5つの要素を高次元でバランスさせることが出来るのはバッテリーからクルマ全体までを内製するメーカーの強みだ。

その好事例が初代プリウスの時代から培ったバッテリー制御技術だ。これはテスラ、或いは中国などの新興電気自動車メーカーには無い技術の蓄積となっている。

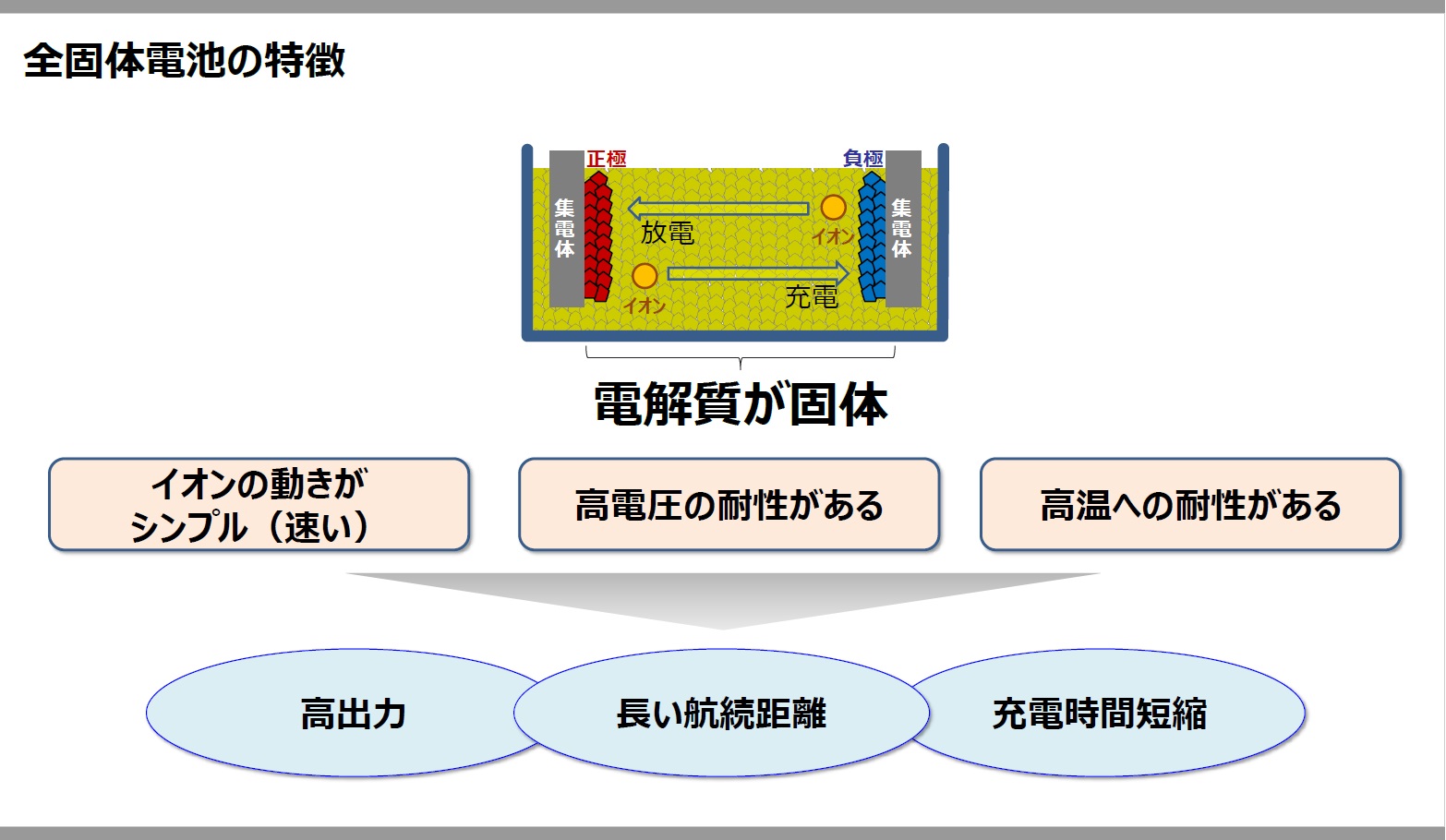

全固体電池の実用は2020年前半

質疑応答のトップバッターとなった読売新聞の記者はきっと今回のプレゼンテーションの中でトヨタが全固体電池を実用化する時限を従来発表している2020年前半という話よりも前倒しの言質を取りたかったのだろう。だが残念ながら、前田CTO(チーフ・テクノロジー・オフィサー)は「変更有りません」と押し返した。

全固体電池は従来の液系電池に比べて、イオンの動きがシンプル(速い)、高電圧の耐性がある、高温への耐性がある、などの特徴がある。すなわち高出力を得やすく、そして高電圧・高温への耐性が高いことで発火したり、爆発したりし難いと安全性も高いことが特徴だ。だが問題点として寿命が短いのが現在の課題。

実は既に昨年8月にはナンバーを取得して試験走行でのデータ蓄積も行っている。その結果として、ひとまずはHEVに搭載するのが適切だろうという考えを持っているようだ。だがそれでも現段階では2020年代前半という目標を変えるわけにはいかないようだ。

だが机上の空論、或いは充分な実走行試験を経ずに新技術が投入されれば、それはリスクを伴うことは疑いない。トヨタは既に累計で1810万台のHEVを販売してきた実績があるが、爆発して炎上したという話は聞いたことがない。一方で某国のBEVでバッテリー事故を聞かないのは、単に報道されないだけだとかつて聞いたことがある。「電気自動車」の開発競争については色々なところで、様々な話を聞くが、その開発ストーリーを含めて、最もリアリティに富んでいるのはトヨタであることは事実だ。70年ぶりにフランクフルトからミュンヘンに場所を移して開催されたヨーロッパ最大のモーターショーでベンツはGクラスのBEVを参考出品した。一方で同じように「生きて帰る為のクルマ」とも言われるランドクルーザーは、ガソリンとディーゼルだけでこの夏にフルモデルチェンジが行われた。前者はまだ販売されないコンセプトカーであり、後者は既に販売されているクルマだ。打ち上げ花火のような話に飛びつくのも時には必要だが、投資の世界は地道にありたいと私は常に考えている。

まとめ

連休の谷間となる今週の日本市場は実質的には取引は閑散となるだろう。だが一方で21日からは日本では日銀の政策決定会合があり、米国ではFOMCがある。FOMCで予想外の展開は今月は起こりそうもないが、米国市場が動けば薄商いの中を日本市場は飛び跳ねるかも知れない。また2021年度上半期末となる9月末の権利付き最終売買日が再来週の28日なので、日本市場に関して言えば、株主優待関連銘柄が連休の狭間で動きやすいかも知れない。

ただ大きな方向感は29日の自民党総裁選投開票まではお預けだと思われる。その意味でも、日本市場の態勢を握る海外投資家のセンチメントに影響する国際情勢の方がより気になる状況だ。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。