AMDやAMZNの決算を株主目線でどう読むか

市場予想は幻影、外部要因は現実

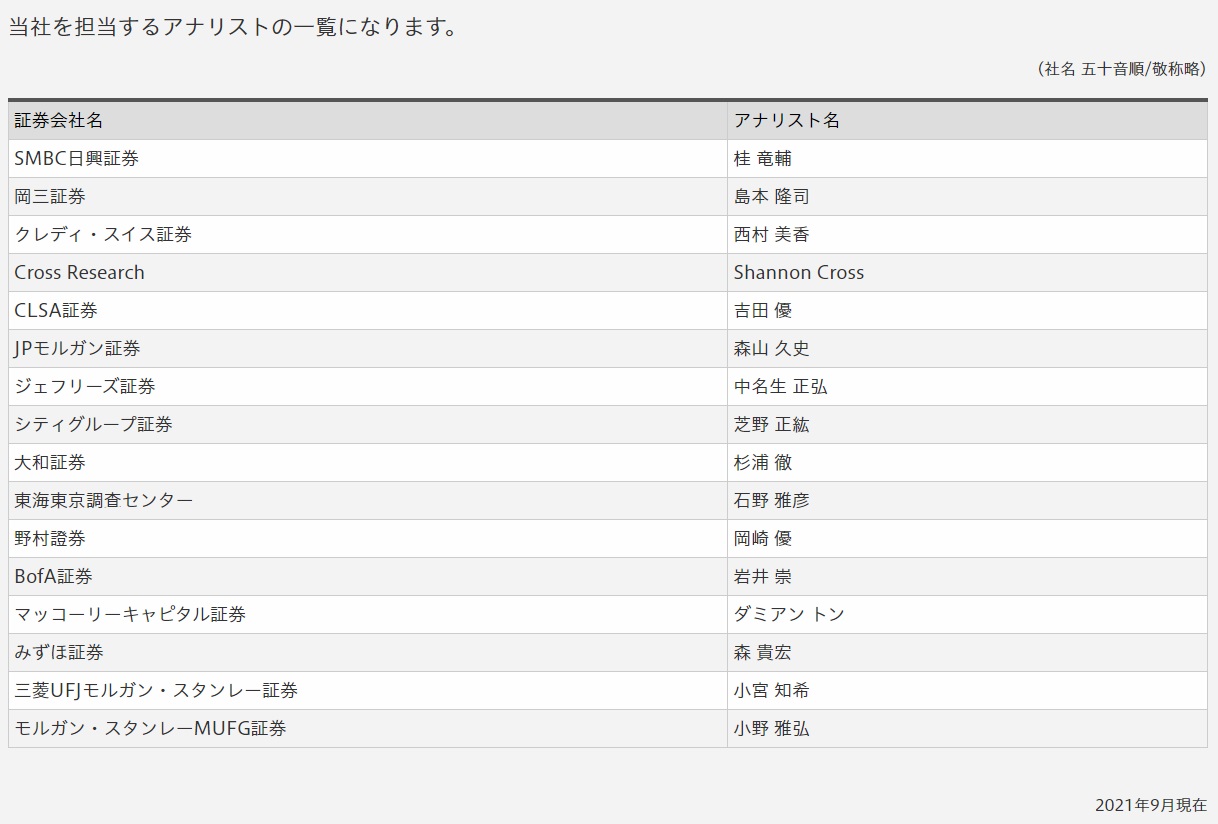

前回もお伝えしたように、予想通り四半期決算については諸々のノイズが飛び交い、見ている限り投資家は右往左往しているようだ。その最大の理由は「市場コンセンサスを上回った」或いは「下回った」ということらしい。だが、そもそもこの「市場コンセンサス」とは何だろうか?これについては昔から疑問に思っている。実は市場コンセンサスを「ビートした(上回った)」と言われる時でも、その上回り方が足りないとケチをつけるかのように株価が下落することもあるし、その逆もある。またそもそも市場コンセンサスとは、どんな人がどうやって作り出しているのだろうかということにも疑問がある。ひとつには日本では「IBES」のようなデータ集計業者がアナリストの見込みを集計しているものがあるが、驚いたのはその集計対象としているアナリストの数だ。標本数が少ないから適切では無いというのではなく、逆に多過ぎるのだ。たとえば先週決算発表後に売り込まれたキャノン(7731)について調べてみると、なんと16人のアナリストの予想をまとめたとある。調べてみると下表が示すようにキャノンが「当社を担当するアナリスト」として認識はしている全員を対象としているようだ。これでは単なるアナリスト平均。敢えて個別に誰がどうとは言わないが、市場参加者への影響力やそもそもの分析力を考えたら全員を集計することに何の意味にがあるだろう。更に言えば、「買い」だと思う人が居て、「売り」だと思う人が居るから株は売ったり買ったりされるわけだが、全てを合算して平均化したその数値に何の意味があるだろうか。もし「専門家」としてアナリストが居るならば、終わった期の着地数値(実績)の予想は限りなく正確でなければならないし、先々の見通しは諸説あっても当然だ。だが、足元の終わった期さえ大きな誤差がある(サプライズと驚くのだから)のなら、その先々の見立てに何の価値があるのだろう。ただ世の中的には現状のやり方で限界なのもよくわかる。だからこそ、決算発表後にこうした内容で売られる銘柄については、その内容を自分自身で確認して、思わぬ「安値拾い」をするチャンスが山とあるということになる。

そしてもうひとつ。会社経営、若しくは経営企画部門などに関わったことがある方なら実感があると思うが、今期や来期の正確な収益予想を立てることは極めて難しい。会社の内部にいても、舵取りの全権を握っていても物凄く難しい。精緻に計算しようとすればするほどドツボに嵌まる。何故なら、公共工事など「絶対に最後までやり遂げる」ことが決まっているものの受注と違って、多くのものは末端で「移り気な消費者」の購買活動や購買意欲に左右されるからだ。「高くても良質なもの」が売れる場合もあれば、「使い捨て同然でも安いもの」が売れる場合もある。そして「人気商品」だと思っていても、いつ「消費者が飽きる」のかということはGod knowsだからだ。また強烈なライバルが登場して市場を総取りされるかも知れないし、一社の失敗が業界全体に波及することもある。積み上げ式の収益予想だろうが、トップダウン方式だろうが、未知で不確定な要素が多いものほど収益予想は外れる。

下記に示すは前述のキャノンのWebページで紹介されている同社をカバーしているアナリストの一覧だ。参考までに。

決算が市場コンセンサスを下回ったと言われる場合の背景には色々なパターンが考えられる。例えば売上ならば数量総量が予想以上に減少した場合と、単価が実取引の部分で下落していた場合だ。利益が未達の場合、コスト上昇が要因となるが、人件費、燃料費、材料費、など諸々の要因が考えられる。またよくあるのが前年以前に実行した大きな設備投資の減価償却費が大きく計上された場合だ。村田製作所のような電子部品メーカーの決算によくある。ただこれを受けて「市場コンセンサスに未達」とするのは、分析能力の無さを問う前に記憶力の無さを問いたくなる。ただ事実として「前年の設備投資が重荷になり」と説明している例は履いて捨てるほどある。

ご承知の通り、企業の会計上で行われる減価償却については、償却年数や償却率は税法上で決まっている。会計処理上は好き勝手に出来るが、税法に適していないと損金算入額が異なってくるので、当然税率が異なってくる。だが基本的には余程特殊な設備投資を行わない限り、「アナリストならば計算出来る」レベルのものだ。設備投資の内容と金額、その時期を掴めればきっと誰にも計算出来る筈なのだが、市場コンセンサスは大型設備投資後の減価償却の影響を過小評価していて慌てて「サプライズ」と宣う時がよくある。市場コンセンサスが「アナリストの収益予想を集計したもの」であるのならば、単なる素人の「数値当てゲーム」以上に価値は無い市場コンセンサスということだ。

また今回の決算(2021年7-9月期決算実績および10-12月期ガイダンス)ように当該企業の努力ではどうにもならない「サプライチェーンの目詰まりの影響」のような外部要因が足を引っ張るケースは全く意味が違ったことになる。

ただ本来、これさえもマメに情報収集をしていれば掴めるもので修正を掛けられるものだ。そして幸いなことに、特に「アナリスト」という仰々しい肩書を持っていない人でもそれは可能だ。要するにそうしたことにアンテナを立てているかどうかなのだが、皆さんの参考にするために直近の私自身の経験で具体的な例を挙げてみる。

ひとつ目は先週火曜日(10月26日)の仕事帰りに、近所にあるスーパー・オートバックスに立ち寄り、アフター・パーツのカーナビのことで相談をした時のことだ。勿論今のクルマには純正のカーナビがついてはいるが、AppleのCarPlay(iPhoneを繋いで、iPhoneのアプリがそのまま使えるもの。もしナビゲーションが必要ならば、Google MapやYahoo!カーナビをiPhone上で起動すれば、最新の道路地図と交通情報を加味したデータが利用出来る)が使えるものに付け替えることは可能か、可能ならばだいたい工賃込みで幾らかかるかという相談をした。旅先で使ったレンタカーのそれが非常に便利で優れものだったからという動機からなのだが、店員の最初の説明で直ぐに状況を理解した。それは「可能ですし、取付けキットも購入すれば、純正品のあとに綺麗に取り付けられます。ただ、モノがありません。メーカーも来年になってから生産再開と言っています」という内容だった。「例の半導体不足の影響?」と聞く必要のないことまで聞いてみたが、他の不足物の状況も含めて教えてくれた。

またその前には、自宅のエアコンの取換え工事に来た電設工事の人からも聞くことが出来た。最近流行りの天井埋め込み型のエアコンが足りないらしい。それが理由で新築工事が止まっていると。またマンション工事などでも、エアコンが無くて工事中断ということあるらしい。興味を持ったので、知り合いの建設工事業をしている人に問い合わせてみると「今、仕事の依頼はたくさんあるんですけど、出来ないことが多いんですよ。例えば便器が手に入らない。あと給湯器も駄目です。」という。TOTOの便器は確かベトナムで作っていた筈だが、トヨタ自動車のマレーシアやタイの状況は改善しても、ベトナムなどはまだ厳しいようだ。もしかすると他のエリアの話かもしれないが便器と聞くと取り敢えずベトナムが浮かんだ。当然、購買仕入れの現場では混乱もあれば、多重発注などもあるだろう。どこだって何かが足りないことでの機会損失など被りたくないからだ。恐らく、そう簡単に混乱は収まりそうもない。こういう情報収集は、特に能動的なアクションを起こさずとも、自然と日常生活の中で耳に入るものだ。問題はそれを「大事な情報を聞いたな」と思うアンテナがあるかないかだろう。

先週、先月(10月)の市場を振り返る

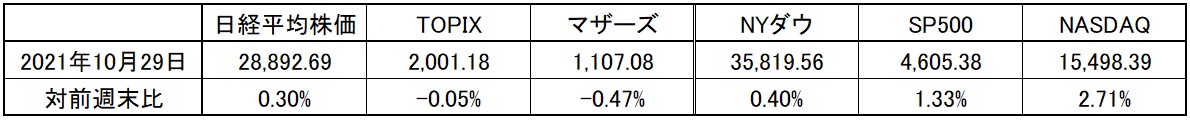

先週の日米各市場の騰落率は下記の表の通りだ。米国株の3指数が史上最高値を更新し続ける中で、何とも日本市場は情けないものだとつくづく思う展開が続いている。

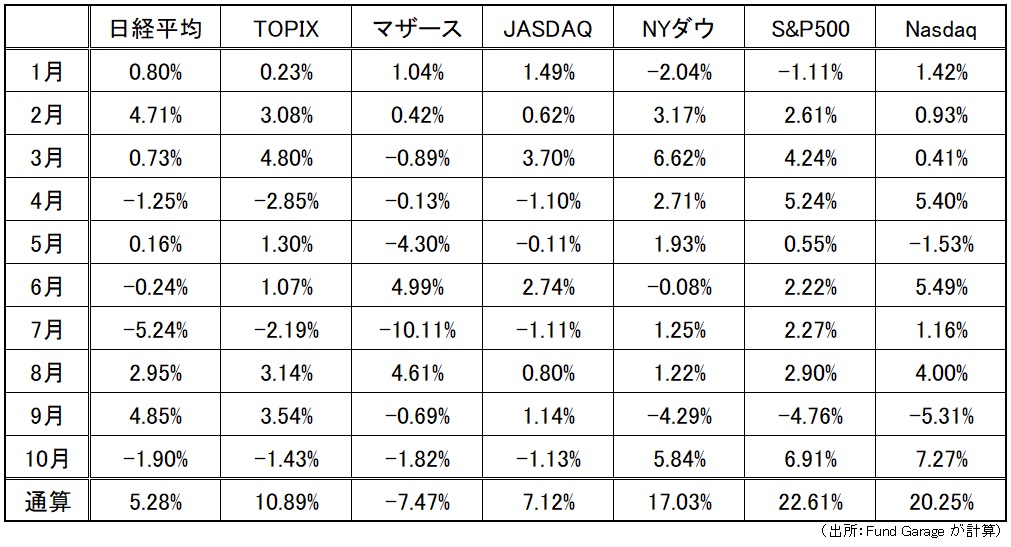

早目に嫌なものは見てしまおうということで、下記に年初来の月別の市場騰落率の表もお見せする。日経平均はNYダウと類似の指数であり、株式市場全体の動きを表すという意味ではTOPIXとS&P500が類似となるが、前者で見た通年では日本は1/3以下、後者でも1/2以下しか上昇していない。ハイテクなどの値嵩株の影響が大きい指数として日経平均とナスダック(Nasdaq)を比較しても、日経平均はその約1/4と更に嘆かわしい。ただ以前からお伝えしているように、日本にはAI、IoT、5Gなどのテクノロジーの世界でも、SNSなどの新しいビジネスモデルの世界でも、残念ながら世界のリーダー的存在、若しくはパイオニアになれるものが殆どないことが、この株価の停滞を招いている。決して「出遅れている」ということではなく、真のグロース銘柄が激減しているということだ。

注目の決算から拾い読み

インテルの不調をせせら笑うかのAMDの躍進

決算説明に際して提示されたプレゼンテーション資料の最初のページ。特にインテルへの当て擦りでは無いと思うが、正にAMDの現在の業界内でのポジショニングを正確に表している。それがこれ。まずはチップの設計でも製造でも技術の最先端を突っ走ており、データセンターでもインテルの牙城をドンドン崩している。またゲーミングの世界ではPCゲームのみならず、MicrosoftのX-BoxもSonyのPlayStationでも、どちらもCPUを作っているのはAMDなので、ゲームの世界はある意味では独壇場だ。

この事は次の製品別のスライドでも確認することが出来る。ただGPUの部分はNVIDIAと勝敗はついていない。ここは私の本音ではAMDのRADEONよりも、NVIDIAのGeForceの方ではないかなと思ったりもするが、AMDのRyzenが突き進む以上、CPUと連携するGPUも同一メーカーの設計である方が何かと連携し易いという理屈は否定出来ない。いずれにしても、最早「勝ち組」であることは間違いない。

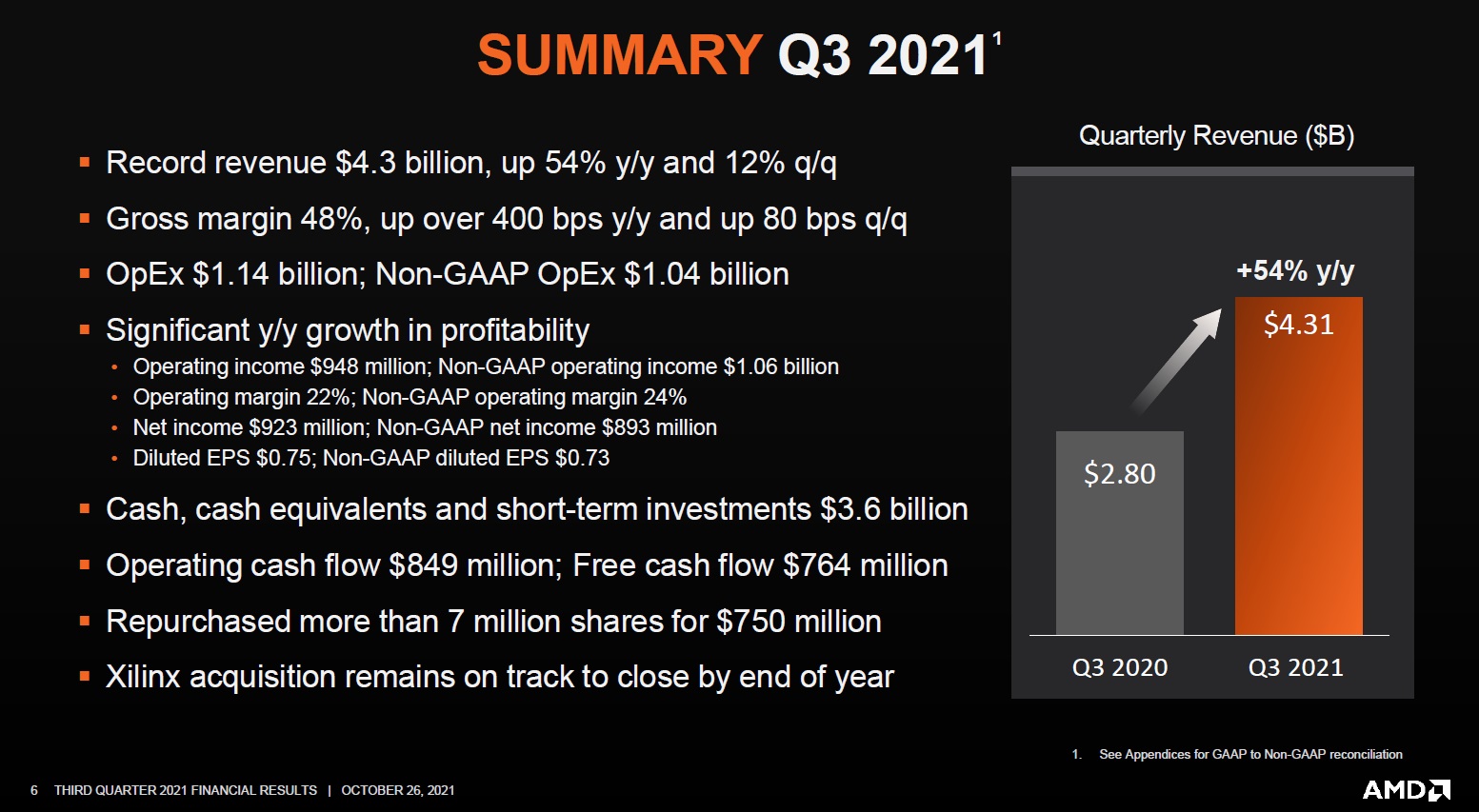

そこで肝心な決算内容の方だが、文句ない結果を叩き出したのは事実だ。Q3 Non-GAAP EPS of $0.73 beats by $0.07; GAAP EPS of $0.75 beats by $0.14.

Revenue of $4.31B (+53.9% Y/Y) beats by $200M. これが実績。そしてガイダンスの方は第4四半期については AMD guides revenue of ~$4.5B (consensus: $4.25B), plus or minus $100M, and non-GAAP gross margin of 49.5%. 更に通年ベースについては AMD now expects revenue to grow approximately 65 percent driven by growth across all businesses, up from prior guidance of 60 percent growth. AMD expects non-GAAP gross margin to be approximately 48 percent for the full year 2021. つまり従来の成長予想が60%だったところを65%へと引き上げている。

技術ロードマップに対する実績も示せず、サプライチェーンの目詰まりによって足踏みしていることを言い訳に控えめなガイダンスを提示したインテルとはやはり大きな違いだ。また懸案だったザイリンクスの合併についても年内にはクローズ出来そうだとも言っている。

社会の公器となったamazonの決算

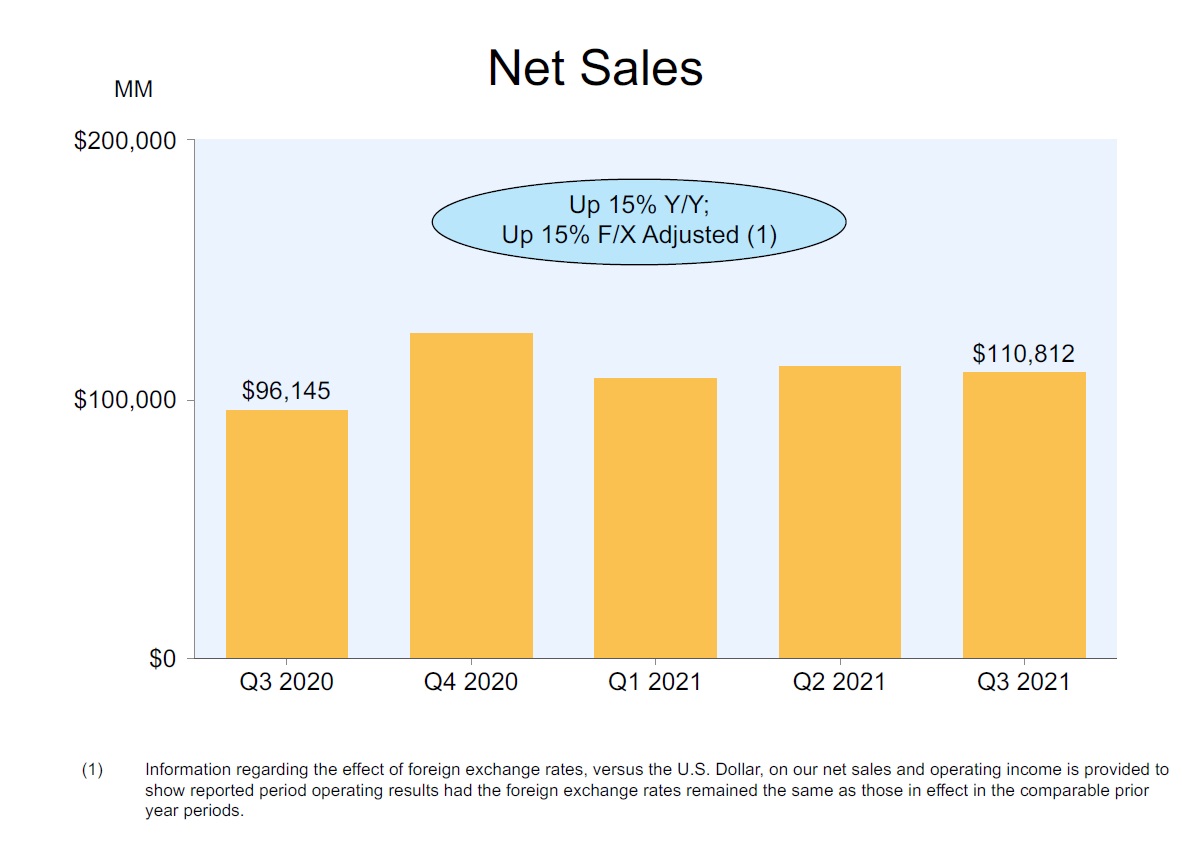

まずamazonの決算は「Q3 GAAP EPS of $6.12 misses by $2.81. Revenue of $110.81B (+15.3% Y/Y) misses by $850M. Q4 Guidance net sales are expected to be between $130.0 billion and $140.0 billion ( $142.15B consensus).」となったため、決算発表後の引け後市場から株価は売られた。 ただこの四半期だけを切り取った決算内容を元に、表面的に数値だけで同社の今後を占うようでは恐らくamazon(AMZN)の投資家には不向きだ。当然IPOの頃からとは言わずとも、100ドル~200ドルの頃から30倍にもなっている株価上昇をエンジョイすることは出来なかっただろう。出来るようにするには、やはり決算発表後のカンファレンスなどを直接聞いて、その内容を精査する必要がある。当然私は興味津々で当日の早朝にライブで聞いた。

まず最初の着眼点は第3四半期の売上高1,108億ドルは、パンデミック前の成長率が20%に対し2年間の修正年間成長率が25%に及ぶということだ。amazonの規模の会社がパンデミック期間の2年間に売上を伸ばしたことの意味は実は凄いことだ。それには顧客の需要に対応するため過去2年間で運用能力をほぼ2倍にしたという背景がある。これは言うは易く行うは難しで、従業員の安全を維持し、テストやその他のCOVID関連のコストをサポートするために、数十億ドルの追加コストが必要であり、また過去18か月で世界の従業員数を628,000人増やし、第4四半期の季節的な需要をサポートするために米国で15万人以上を含むという実績を考慮しないとならない。

この会社、創立者のBezos氏の時代から、私の記憶の限りにおいてウォール街の評価を気にしたことは無い。何を考えているかと言えば、いつも最良のカスタマー・エクスペリエンスを提供するということで、ウォール街のアナリストにおもねるようなことは一切しない。それが口先だけの事ではないということはユーザーであれば誰もが感じているだろう。その明確な証明が日本においても、パンデミック中でも殆ど全く遅延することなく、いつも通りにショッピングを続けることが出来たことだ。急増したネット通販への需要の中で、即日配達などのサービスも継続されたし、地域によっては新たに開始された。多くの小売りやサービス業で人員整理や解雇が増える中で、人を採用し、最低時間給を20ドルに引き上げたりもしている。日本は1000円だ。

勿論サプライチェーンの目詰まりの影響も無縁ではないが、消費者があまり気付くことなく買い物が出来たのは、相応な商品調達力を駆使したからだ。だから全てにおいてコストが膨らんだ。株式市場では仮に「株を手放す人」が増えても、恐らく消費者はamazonのサービスを手放さないだろう。リモート・ワークならば、オフィスに居る時よりもネット通販を利用し易いし、「会社帰りのお買い物」の頻度が減る以上、パンデミックが仮に収束しても利用は続く筈だ。またamazon Prime VideoやMusicサービスも利用し続けるだろう。それが社会の公器となった同社の使命かも知れない。

またAWSについては使用量と収益は引き続き大幅に増加し、第3四半期の収益は幅広いサービスと顧客に牽引されて前年比で39%に加速したと言っている。マシンラーニングについては、あらゆる規模のあらゆる業界のお客様が、機械学習サービスの優先クラウドプロバイダーとしてAWSを使用しているとも言う。

実はその背景には新しい技術開発がある。それが新しく開発した「Graviton2プロセッサ」と呼ぶロジック半導体だ。これは明確にインテルやAMDのライバルとなり得るものでもある。AWSがデザインした「Graviton2プロセッサ」は現在のx86プロセッサ(インテルやAMDが作っているタイプ)よりも最大40%優れた価格パフォーマンスをお客様に提供するという。恐らくその理由はARM(ソフトバンク・グループからエヌビディアへ売却予定)アーキテクチャーを利用した低消費電力だということだろう。AWSは今でも当然インテルのXEONプロセッサーも、AMDのEpycプロセッサーも購入しているが、自社製で用途に応じた付加価値をつけているのがAWSの今後の強みとなろう。また簡単に自社サーバー向けのCPU開発と言ってしまうが、CPUの開発は簡単ではないことはお分かりの通りだ。

外部要因が困難な時に、利益を追求し続けることよりも、カスタマーエクスペリエンスを向上させる。その為に必要な手段はウォール街のアナリストが何を言い出すかは容易に想像がついても、決して諦めたりせずに投資を続ける。その結果として雇用拡大にも貢献する。間違いなく、こうした経営努力を惜しまずに、更に顧客の事をリアルに考えて、サービスを向上させる。間違いなく外部要因がフォローにならずとも、極端にアゲンストではなくなるだけでこうした企業は上を向く。だからこそ、多くのアナリストが評価を変えられないのはそのせいだ。

Ratings And Price Targets:

- Morgan Stanley has an Overweight rating and $4,000 target.

- Bank of America has a Buy rating and $4,250 target.

- Raymond James has an Outperform rating and $3,840 target.

- JMP has a Market Outperform rating and $4,000 target.

- Mizuho has a Buy rating and $3,950 target.

- Oppenheimer has an Outperform rating and $4,200 target.

- KeyBanc has an Overweight rating and $4,000 target.

- Needham has a Buy rating and $4,150 target.

- Telsey Advisory Group has an Outperform rating and $3,850 target.

まとめ

投資家のスタイルが問われる時

前回、「寧ろ大きなドラマが転換する可能性を示唆する債券市場」と題し、35年間続いた金利低下の流れが終わるならば「債券は安全」という神話は崩れて行くだろうという話をさせて頂いたが、そういう変化とは別に、今回の四半期決算については株式投資に対する投資家のスタンスも再度問われる流れになっているようだ。

要するに「短期売買」の投機を続けるか、株式投資本来の「株主になる」という点に重きを置いた長期投資をするかということだ。お分かりの通り、決算発表を見て「市場コンセンサスを下回った」という理由だけで下落する株価の中で株主であることを辞めるタイプの投資行動だと、恐らく投資収益を得ることも出来ないし、株式投資をしていた良かったと思うことも少ないだろう。

今回、amazonの決算、ウェスタンデジタルの決算、AMDやアップルの決算発表に触れながら、正直に本当に素晴らしい企業だとあらためて感じた。日本の金融機関がフィディーシュアリー・デューティー(FD宣言)や顧客本位の業務運営など綺麗ごと並べながらも、自己の利益を最大化することしか考えていないのと比べると雲泥の差だと思ってしまう。しかもそれでも「市場コンセンサス」なる訳の分からない数値には届かなくても、利益を出しているのだから。

更に従業員の健康も気遣っている。勿論、従業員の中でクラスターが発生すれば、就業不可能になり業務に支障が出ることを避けたいという思惑もあったであろう。しかし決算発表の席上で、CEOがまず「この業績をこの困難の中で達成してくれた社員の皆さんに感謝したい」と言うのはあながちそればかりとは言えまい。実際に次から次と湧きあがる問題に対して対応して来たからこそのコメントのように感じることが多い。

外部要因が困難な課題を与える中で、経営陣も社員も一丸となって創意工夫と努力を貫いて挙げた業績を、単純に「市場コンセンサスに未達」ということで株を売る、すなわち「株主であることを辞める」というのは如何なものだろうか。私は逆に外部環境が厳しい時に、サプライチェーンの目詰まりを何とか潜り抜け、当然それを教訓に新たな手立ても駆使をして、出来れば更にカスタマーエクスペリエンスをも向上させるような会社については、寧ろ好んで株主になりたいと思う。またそうした企業の株主(企業の所有者)であることを嬉しく思う方だ。

現在知り得る限りでは、どうやらトヨタ自動車も生産は通常軌道に戻り、挽回生産に入れるようだ。ルネサスエレクトロニクスの工場が火災を起こした時も、多くの風評をあざ笑うかのように再生産を立ち上げられたのは、トヨタ自動車及びそのグループ企業のリカバリー・チームなどの努力の賜物だ。そもそもトヨタの看板方式を上っ面だけ真似した多くの企業は半導体不足に陥ったが、トヨタ自動車自身は半導体の在庫を意図的に60日分抱えていたので、生産調整の起きた理由は半導体不足では無い。アップルなどと同じようにアジアなどの国での感染拡大で労働力が確保出来なくなり、「つまらない部品」の供給が止まったからだ。ただ恐らくこれも代用部品などの採用も含めて再起動させたようだ。これこそ正に企業努力であり、マネージメントの能力だろう。

一方で、棚から牡丹餅のように単に追い風が吹いて、それこそ市場コンセンサスを上回る収益を挙げて株価が高騰しているところもある。だが企業の努力によるものでなく、外務要因の後押しによる利益の上積みは、外務要因が逆転すれば途端に崩れ去るだろう。前者のような企業の株を売り、その資金で後者のような企業の株を買うというのは勿論立派な投資行動ではある。ただ私は寧ろその逆を好む。技術と経営マネージメント力がある企業の株がバーゲンセールに並ぶなら、正にお買い時だと思うからだ。またそれこそが本来的な「応援投資」だろう。「応援する」と言いながら、四半期決算の内容で右往左往するファンドマネージャーも居るが、当然のことながらパフォーマンスは良いわけがない。誰もが買える時、或いは売れる時は、その反対行動を取った方が良いのが実は鉄則だったりする。SDGsなどと簡単に言うが、ESGも含めて、この局面で色々なことが見えてきているように思えてならない。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。