安易な決めつけはリスクを高めるだけ

ロシア正教が起こした宗教戦争とみると理解できる流れ

前回「相当なところまで、戦争終結に近付いてきてはいるようにも見えるが、まだ安堵出来るのは当分先だろう」とお伝えしたが、少なくともこの一週間はその通りになった。この戦争は「ロシア正教」による「宗教戦争」的な意味合いが強いことが、ウクライナでの民間人への残虐行為で明らかになったと思われる。当初は単にロシアにとって「NATOがウクライナまで来るのは嫌だ」と押し返したい地理的な問題だけに見えた。だからNATOに加盟しないこと、最悪ウクライナの親ロシア派の多い地域の割譲でもすれば手打ちに出来るかと思えたが、想定は随分と違ったようだ。

家族であり、身内であり、同じ宗教の仲間だと思っていた「元はソビエト連邦のウクライナ地方の人達」が独立して行った。そして西側の文化に染まるうちに、異教徒中心のNATOにまで入って寝返ろうとしている。ウクライナの人々は汚れた。だから清めて、粛清しなければならないというのが今の政治と一体化しているロシア正教の「ルスキー・ミール(ロシア世界)」という思想だ。更に悪いことに、2020年に除幕されたロシア軍大聖堂が示すように、軍と宗教が見事に融合しているのが今のロシアの実情だ。プーチン大統領はかなり敬虔なロシア正教信者のようだ。検索「プーチン大統領 ロシア正教」と調べるだけで「なるほど」と思われる画像などもたくさん見ることが出来る。

当然ロシアにもウクライナ侵攻の現状に異を唱える人々も数多いるが、プーチン大統領の支持率83%が示すように、国営放送で垂れ流されるプロパガンダに洗脳されるロシア正教の信者の数の方が圧倒的に多く、西側の発想で唱える「正義」とは普通の形では永遠に摺り合わない。そう考えると「プーチン大統領≒ウサーマ・ビン・ラーディン(911アメリカ同時多発テロ事件の首謀者で、イスラーム過激派テロ組織「アルカーイダ」の指導者)」と置き換える分かり易いかと思う。「周りの見ず知らずの(異教徒の)人々を巻き添えにして殉教する」ことが正義という思想は、当然すべてのイスラム教徒のものではないが、一部の狂信的な信奉者には正義であったのと全く同じだろう。だとすると、残念ながら、この戦争の終結点はロシア内の分裂分断、或いはクーデターなどによるプーチン大統領の失脚が無い限り簡単には終わりそうもない。

丸腰で無抵抗の民間人を拷問の上に殺害するなんて言うことは、いくら戦時とは言え、常人のまともな神経では到底出来るものではない。ただ、もしそれが宗教上の教えの一環の中で「異教徒を排除して穢れを清める行為」だと信じられていたら、その世界の常人には寧ろ普通の正しい行いとなるだろう。そういう現実が実際に世界にはあるということは、多くのテロ行為で過去に何度も目撃してきた。

プーチン大統領がウクライナ侵攻の3日前の2月21日、「ウクライナはわれわれにとって単なる隣国ではない。ウクライナはわれわれの歴史・文化・精神世界と不可分の存在だ」と語っている。ロシア正教の起源は、10世紀にキエフ地域の人々が一斉にキリスト教に改宗した、いわゆるルーシ・カガン国のキリスト教化にある。つまりウクライナの首都だ。ウクライナの正教会信者の多くはロシアが主導する正教会に属しているが、ウクライナにはかなりのカトリック信者のほか、モスクワからの独立を求めてきたウクライナの正教会の信者もいる。

一方、ロシア正教会の聖職者は軍の士気を高め、愛国心を促す役を担うらしい。ロシアで核戦力を扱う陸海空の3つの軍には、いずれも守護聖人がいる。そうした背景もあって、シリア内戦におけるロシアの役割は彼らにとっては少数派のキリスト教徒を守るための「十字軍」だそうだ。「良い悪い」を決める定義が全く違うところにあれば、仮に西欧諸国が「戦争犯罪だ」と言ってみたところで、彼らの側にしてみれば「西欧諸国が我々を貶める陰謀だ」ということになっても、なんら不思議ではない。

経済制裁の効果が無ければ、解決策はなかなか見えない

国連人権理事会からロシアの理事国資格停止をする決議案が採択された。ただその決議内容は、国連に加盟する193か国のうち93か国が賛成したが、24か国が反対、58か国が棄権している。つまり過半数は国数としても取れておらず、人口最大の中国は反対、人口僅差のインドは危険ということで、地球の人口で言えば必ずしも国際世論を正確に反映した決議結果とは言えないのかも知れない。

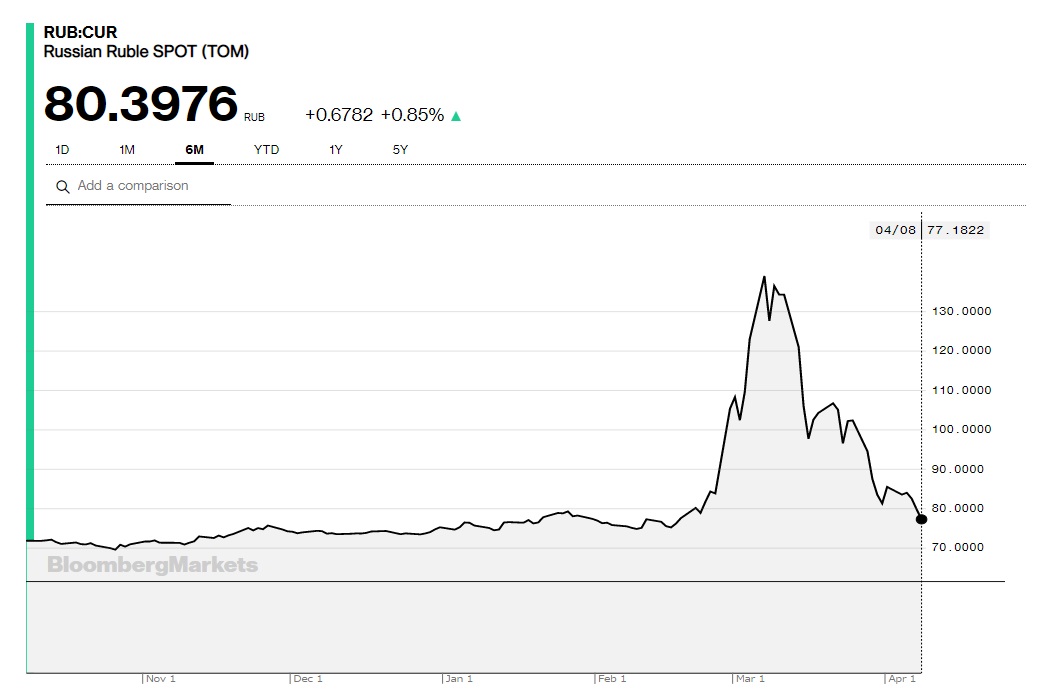

この結果が示す最大の問題点は、経済制裁の抜け穴が幾らでも出来てしまうこと。経済制裁の結果、国民経済が疲弊して、プーチン大統領の支持率が低下して、結果として政権が内部崩壊を起こすというのが宗教戦争として捉えた場合の核戦争にならない数少ない解決策のメインシナリオだ。だが経済制裁の効果が無ければそれもままならない。事実急落したルーブルは回復している。下のチャートが示す通り、3月初めに急落して以降、あっという間に値を戻しているのが分かる。耐久性を賭けた持久戦は、想像以上に長引く恐れがあるのは事実だ。敢えて指摘すれば、これはロシア市場内での為替実勢なので、これが世界的に通用するのかどうかは正直意味が分からない。

米国金利は正常化へ向かう

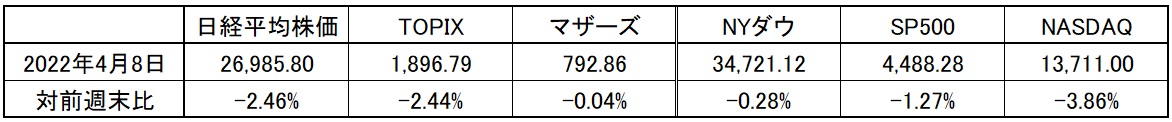

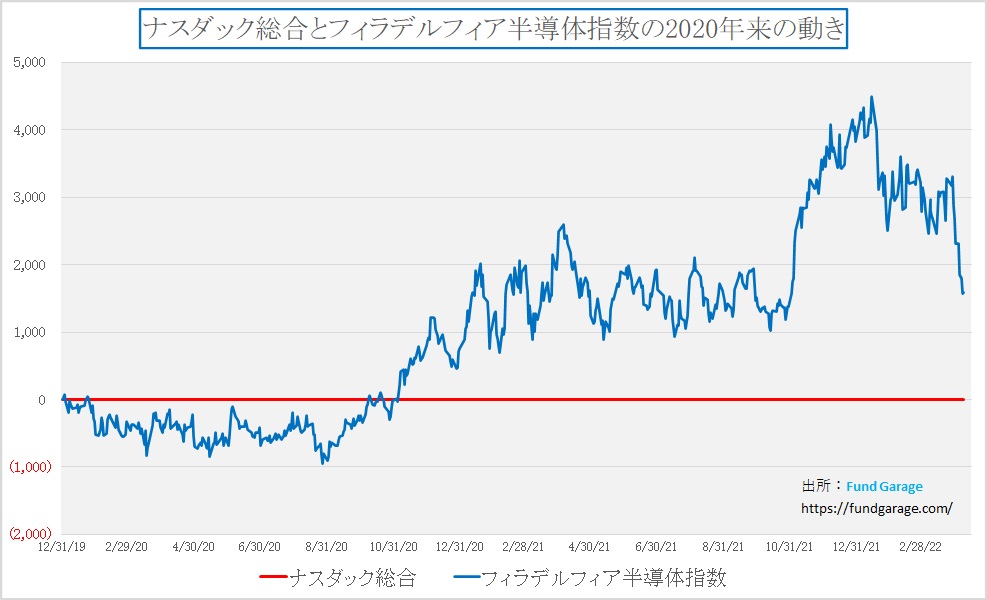

NYダウはほぼほぼ前週末と同水準を保てたものの、グロース株の代名詞でもあるナスダックは4%近い下落となった。半導体関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体指数はナスダックよりも更に下落している。下記に示すのはナスダックに対するフィラデルフィア半導体指数の超過部分。一気にその貯金を吐き出しているのが良く分かる。

その背景にあるのが、FRBが先月のFOMC議事録を開示するタイミングで、連銀理事の口から相当にタカ派的なコメントが聞こえたこともあり、最近の学習効果も手伝って先駆して市場をリードしていたエヌビディアやAMDなどの、時価総額が大きめの半導体関連企業が売り込まれる結果となった。私の知る限りにおいて「将来に起こりそうな悲観的な出来事」のお絵かきはあっても、足許で決定的な悪材料などは出てきていない。後述するが、寧ろこのウクライナ戦争がより半導体のニーズを多方面で搔き立てていると思っている。

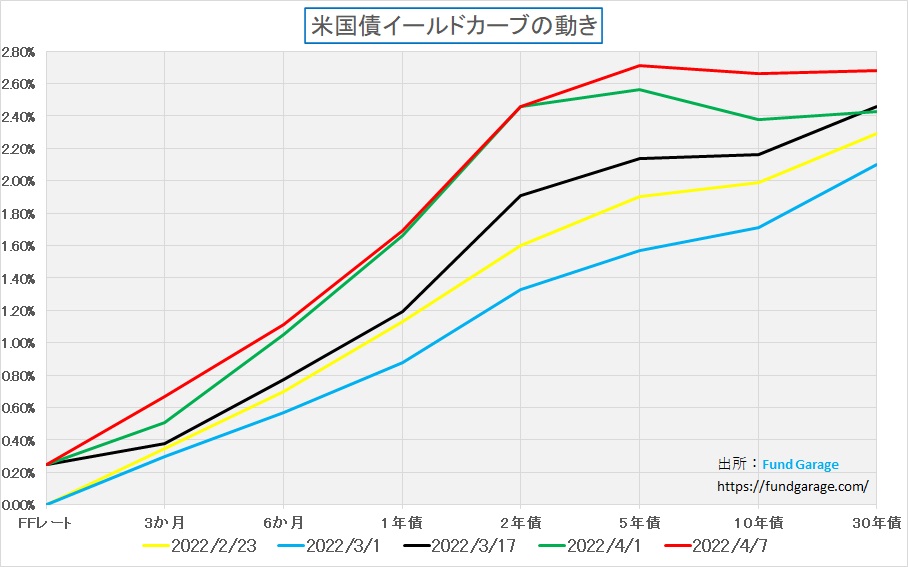

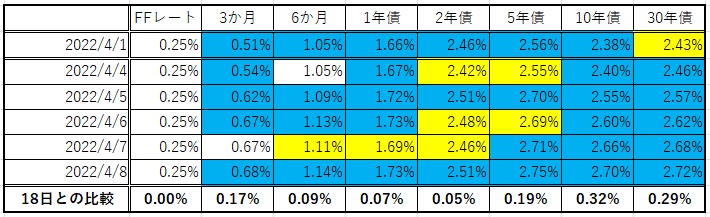

米国金利は確かに上昇した。下に示すのがいつものイールドカーブのチャートだが、この週末は明らかに全期間に割って米国金利は上昇している。赤い線が週末のそれだが、明らかにこのチャートの中で一番高いところに線が引かれている。「金利上昇、すわハイテク株売り」と動く条件反射ならば、それも正しいかも知れない。ただ金利上昇は必ずしも常に「グロース株にマイナス」というわけではない。それは「円安が輸出株にプラス」というのが常ではないのと一緒だ。

寧ろ、このチャートを見てホッとした一面もある。それはエコノミストが景気見通しの先行きに悲観的な絵を騒ぎまくる「逆イールド」の状態がかなり解消されたからだ。緑色の線が前週末で、この段階では5年債利回りが一番高く、次が2年債となり、30年債と10年債は順に低下して「逆イールド」を形作っている。特に2年債と10年債の間で発生する逆イールドについて、エコノミストは騒ぎ易い。

だが今回、2年債金利は殆ど動かないままに、5年債、10年債、30年債と揃って金利を上げて、だいぶイールドカーブとしてまともな形となってきた。5年債と10年債では「逆イールド」と言えなくも無いが、少なくとも一番注目される「2年債と10年債」では逆イールド状態は解消された。実数値でも確認してみよう。それが下記の表だ。

「金利が上昇したからグロース株(ハイテク株)の売り」という考え方もあるが、私は寧ろイールドカーブが正常化してきたことを評価する。何故なら、先々の景気は失速しないと考えられているという証左だからだ。インフレが酷く、中央銀行(FRB)は金融政策を急ピッチで正常化し、バランスシートの縮小も行う必要があるが、その結果として、長期的に見たら景気は失速して、再度利下げすることになるというのが「逆イールド」を悲観的にエコノミストが解釈する時の常套句だからだ。

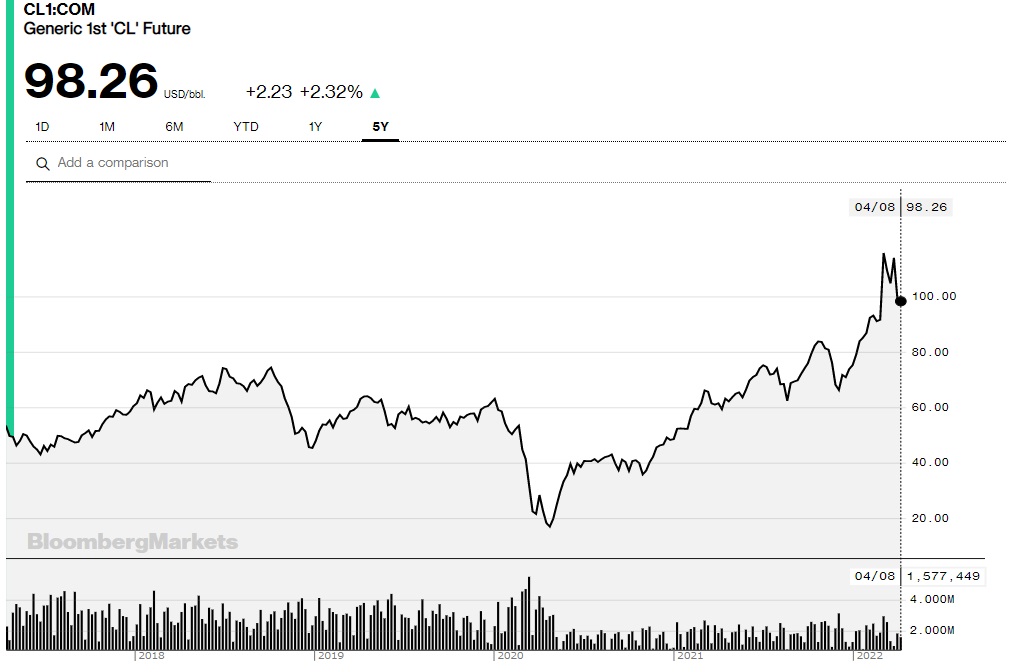

原油価格は峠を越えた

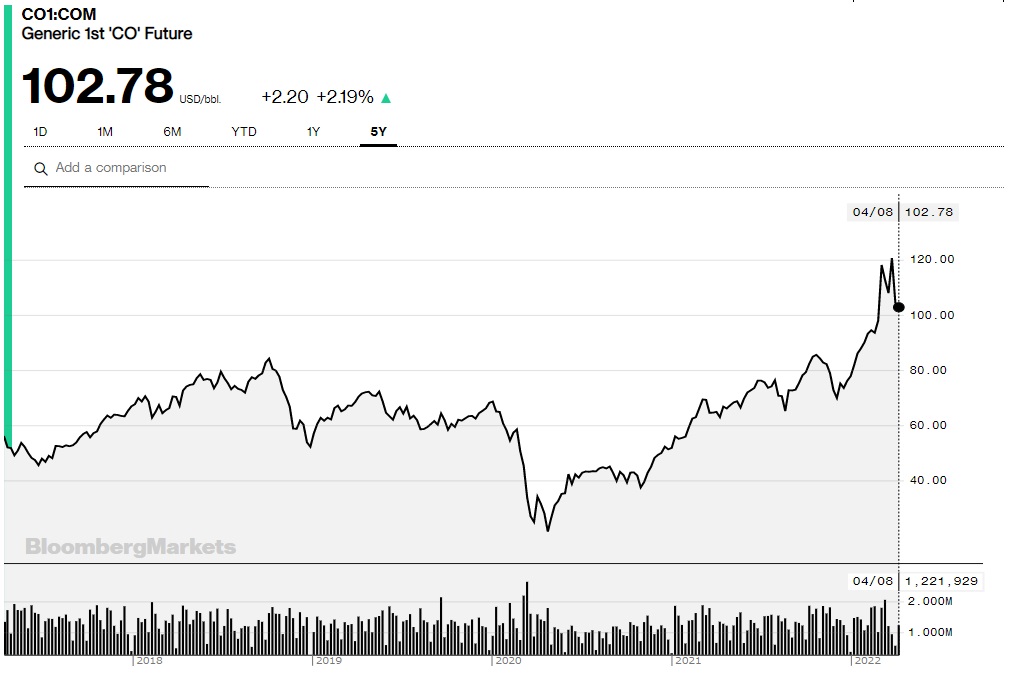

原油価格の急騰が日本の経常収支に強烈なネガティブ・ウインドとなると騒ぐ人も居るが、実際には既に峠を越えたように思われる。確かにロシア産原油を西側が輸入しないとなれば、それなりな補完が必要だが、黒海周辺は原油の輸送には殆ど関りがない。念のため、WTI原油先物とブレント原油先物の過去5年分のチャートをお見せする。

そして次が北海ブレントオイルの先物だ。

どちらを見ても、決して安いとは言えない。だが新型コロナウイルスの感染拡大に伴うパンデミック騒動で失われた需要が回復す中で、ウクライナ情勢が加速要因にはなったものの、致命傷となるようなサプライチェーンのダメージや、供給能力の低下が起きたわけではない。ある程度の時間分を含めて考えると、思った以上に冷静な市場のように思われる。

右肩上がりのビジネス・トレンド

戦争の長期化、核保有専制国家への恐怖は各国軍備増強に繋がる

バンクオブアメリカのアナリストによると、米国の国内総生産(GDP)に占める防衛費の割合が、最近のロシアの侵略に応じて現状の約2.8%から増加し、約3.5%から約4%程度に上昇する可能性があるという。欧州の防衛予算も当然プラスとなる可能性が高い。米国の国防費は2023年に少なくとも8000億ドル(約100兆円)に及ぶともいう。

こうした数値を持ち出すまでもなく、私は第一次湾岸戦争の時のことを思い出す。パトリオットミサイルやスカッドミサイルと呼ばれるものがイラクの上空を飛ぶ映像を観た時、半導体メーカー(当時DRAM)に友達に「これで在庫が履けて、価格が安定するな」と喜んでいたのだ。確かに、戦争は「物を破壊する」行為だが、同時に「破壊する武器も消耗する」からだ。

今回、チェコはウクライナに旧ソ連時代の戦車を提供することとした。旧ソ連時代のものとなると、優に30年は経っている。おそらく、何らかの形でその補充はしないとならない。当然その時に手配されるのは「今入手可能なモデル」であることは間違いない。

実際、ポーランドは米国から最新のM1エイブラムス戦車を250両、購入することを決め、米国の議会もこの販売を承認した。ただこのM1エイブラムス戦車は、最新型と言っても基本設計は結構古い。それを改良改良を重ねて今日に至っている。恐らく、大陸で陸続きの国々にしてみれば、ポーランドと同じことを考えているところは多いだろう。

戦争は最大の実証実験であり、技術開発にも繋がる

ロシア軍が実質的にキーウ(キエフ)から撤退した背景になるのは、ロシア軍の作戦失敗もあるだろうが、武器の技術が著しく劣っていたことが背景にある。ロシア軍、通信が全くダメらしい。

考えてみれば、インターネットもGPSも、元はと言えば軍事技術の民間転用だ。戦闘機のために開発された「Fly by Wire」という操縦システムも、今では「by Wire」の部分などはクルマの操縦系にまで浸透している。

今回の戦争でウクライナ側で大活躍している兵器が「ドローン」だ。自律型で戦車を探し、そして自爆目的で突っ込んでくるドローンが最近投入されたらしい。また対戦車ミサイルで有名な「ジャベリン」を更に正確に誘導するためにもドローンが使われているらしい。ただ本当に正確な最新情報は国家安全保障上の重要機密であることは確かなので、恐らく我々に伝えられる情報の多くは、既にロシア側のインテリジェンスにも流れてはいる筈の「開示出来るレベルの情報」ということになる。

仮にそうだとしても、なるほど凄いなぁと思われる技術がたくさん出てきている。昔から戦争はシミュレーションではない、実証実験の場でもあるので、技術開発を加速させる最高の現場だと不謹慎に聞こえることも言われるが、それは否定出来ない事実でもある。

またそれら国防製品を作るメーカーにとっては、潜在顧客向けの最高のセールスプロモーションであることは間違いない。ミサイル発射試験場でのテストを見せるまでもなく、実地で成果を証明出来るのだから。

近代兵器はハイテクの塊

ロシア軍はあたかも無差別にウクライナのインフラを人命と共に破壊攻撃を仕掛けているようにも見えるが、その裏事情のひとつは「命中精度が極端に低い」というのがある。ロシア軍の誘導ミサイルの在庫は、既にかなり厳しくなっており、また兵站の確保も難しく、最前線に充分に最新兵器が送られてもいないらしい。

その結果として起きているのは、伝統的な「大砲」に近いものを、遠距離から飛ばす方法での攻撃だ。発射後にどこに命中するかは弾頭に聞いてくれというレベルのものが使われ始めているので、想定外のものにまで命中して破壊しているとまで言われている。

イラク戦争の時は、正確なミサイル命中精度を得るために、特殊部隊が先駆してターゲットにレーザーを照射し、それを頼りにミサイルは発射されたという。だが最近の兵器は自律型。自ら標的を「目視」して、ズレを補正しながら飛んでいくらしい。

それには相当高度な画像認識システムと、熱追尾装置、GPSを利用した位置確認装置、そして自動航行制御装置などが最低限必要になる。この要素、実はよく考えるとクルマの自動運転装置のリクワイヤメントと似ている。これだけ考えても、対戦車ミサイルの「ジャベリン」の弾頭ひとつが、メルセデスベンツのSクラス1台分の価格に匹敵する意味を納得する。

当然多くのデータがメーカーにフィードバックされ、システムに必要な改修が加えられ、更に次の精度に高められ、また必要な新技術が開発されていく。そしてその一部は民間転用されてくる。決して戦争を正当化することは出来ないが、せめてこう考えることで、多少なりとも前向きな面を見ておきたいと思う。

下記に、決して推奨をするわけではないし、お伝えすること自体を逡巡したことを記しつつ、米国の国防銘柄と呼ばれるものを列挙する。

- Raytheon Technologies (RTX) レイセオンとユナイテッドテクノロジーズの2020年の合併によって生み出された防衛の巨人。

- General Dynamics (GD) 米軍向けにさまざまな車両とシステムを製造している。M1エイブラムス主力戦車など。

- Northrop Grumman (NOC) 世界最大の武器および軍事技術の生産者の1つ。

- BWX Technologies (BWXT)米国の潜水艦と空母に原子炉、燃料、および関連サービスを提供している。

- L3Harris Technologies (LHX)テクノロジー主導のソリューションに焦点を当てた航空宇宙および防衛企業

まとめ

「もうは未だなり」は続く

見切り発車をするという考え方は間違いなくある。だが今しばらくは様子を見て、現状のポートフォリオのリスク特性を変える必要はないだろうと考える。常日頃からきちんと考えて作ったポートフォリオならば、突っ込む時も、リバウンドする時も、それなりに適切な反応をすると考えられるからだ。

また現在の状況を、「ウクライナとロシアの戦争」とだけ狭隘に捉えるのは間違っている。核兵器はこそ投入されていないし、戦う当事者はウクライナ軍とロシア軍ではあるが、既に状況は世界大戦のレベルに発展している。

そのひとつが戦時下の経済封鎖やサプライチェーンの混乱によるものだ。また中国で行われている上海のロックダウンも、実は経済には大きな影響を与え始めている。経済封鎖に関与している国はどこも当然返り血を浴びているが、その影響がビジブルになるのはもう少し先だろう。

その一方で、静かに着実に前に進んでいるものもある。当然、この戦争により加速しているものを含めてだ。そのひとつがIT関連、取り分け「サイバーセキュリティ」に関わる分野だ。その中にはVPNなども含む。VPNを使って、情報統制をすり抜けて、外部情報にアクセスすることも出来れば、一方でそのVPNに対するハッキングも行われている。

また今回の戦闘を通じて、より一層その必要性が再確認されたのが堅固な無線ネットワーク・システムだ。この有無が勝敗を左右するとなれば、国を挙げての開発競争ともなろう。ポジティブな材料を探しつつ、今しばらくは様子をみたい。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。