利上げに耐えるか、インフレと戦うか

急激に悪化した米消費者マインド

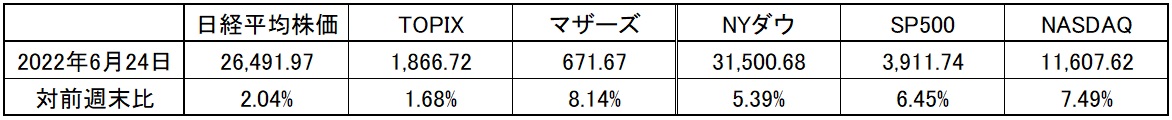

土曜日(25の朝)、米国株市場の急騰を知って驚いた人は多いだろう。NYダウの終値は前日比823.32ドル(2.68%)高の3万1500.68ドル。S&P500種指数は116.01ポイント(3.06%)高の3911.74、ナスダックは375.43ポイント(3.34%)高の1万1607.62となって朝を迎えていたのだから。背景は米国の消費者マインドを表すひとつの経済指標で、ミシガン大学のサーベイ・リサーチセンターが毎月発表する「The Index of Consumer Sentiment」が第二次石油ショック時に記録した過去最低(リーマン・ショックなども下回るもの)を下回り、市場のFRBの連続利上げに対する警戒心が緩んだことが理由と言われている。ただそれだけでは下記表の先週一週間の各指数の騰落率を全部説明することは出来ない。よく見れば金曜日の上昇分は一週間の騰落率の半分に足らないからだ。何があったのだろうか?

先週はまずパウエル議長の議会証言が行われた。市場と上手に対話して乗り切れるか、或いは「パウエル・ショック」などと呼ばれる事態を演出してしまうかが心配で夜中にLIVE中継を確認していたが、極端なタカ派イメージは市場に抱かせずに「インフレと戦う」ことをきっちりとアピール出来たようだった。市場は議長の証言を聞きながら最終的には上昇に転じた。

また23日に発表された6月の米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は51.2に低下し5カ月ぶりの低水準となった。5月の改定値は53.6だった。つまり米国の企業活動は6月に大幅に減速したことを示した。高いインフレ率と消費者心理の悪化によって全般的に需要が減り、新規受注指数は2年弱ぶりに縮小となった。

また6月の総合受注指数は5月の54.9から47.4となり、2020年7月以来の低下となった。受注残指数も2年ぶりに低下した。受注が低迷する中、景況感は20年9月以来の低水準に陥った。その他、6月の製造業PMIは52.4と5月の57.0から低下、市場予想は56.0だった。サービス業PMIは51.6と5月の53.4から低下した。つまり、パウエル議長の発言を気にするまでもなく、マクロデータの方でもインフレの原因となった景気の急激な回復・立ち上がりの勢いが失速してきたことが確認されたことになる。これが急激な利上げが続くことへの警戒感を緩めることとなった。

米新規失業保険申請件数の方は前週比でみると2000件の減少となる22.9万件だが、市場予想は22.6万件なので予想よりも3000件は増加していたことになる。本来であればこれらマクロ・データは予想外に良い方が好まれるものだが、今の市場の最大懸念は強い需要による物価上昇、インフレであり、景況感がブレーキを踏み、雇用市場の需給ひっ迫が緩む方がポジティブに反応されることになる。

ミシガン大学消費者センチメントが過去最悪を記録

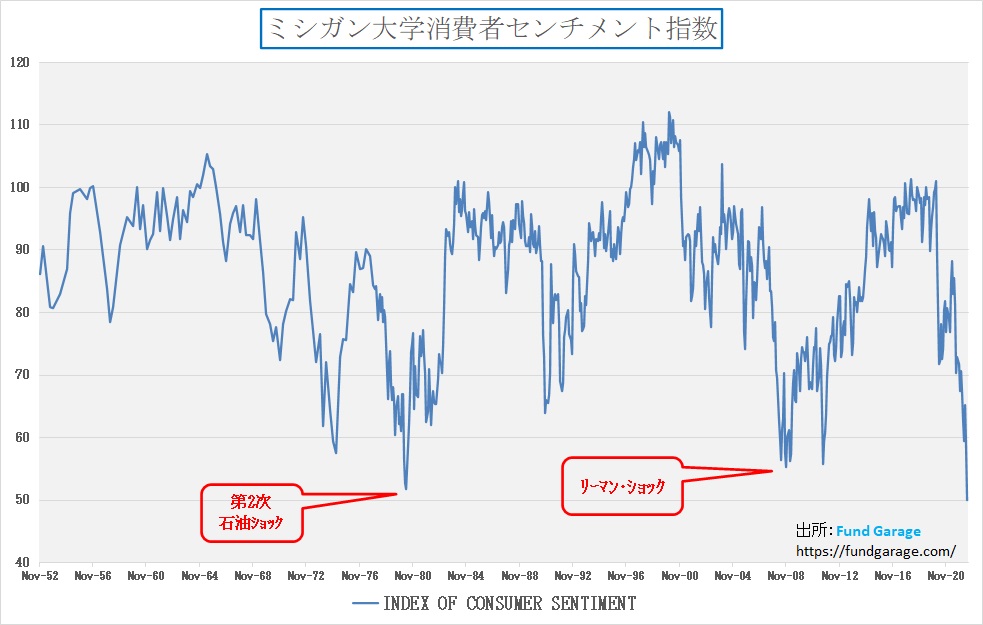

更に止めをさすように市場を安心させたのが、週末に発表されたミシガン大学が発表している「The Index of Consumer Sentiment:消費者センチメント指数」が過去最低を記録したことだ。

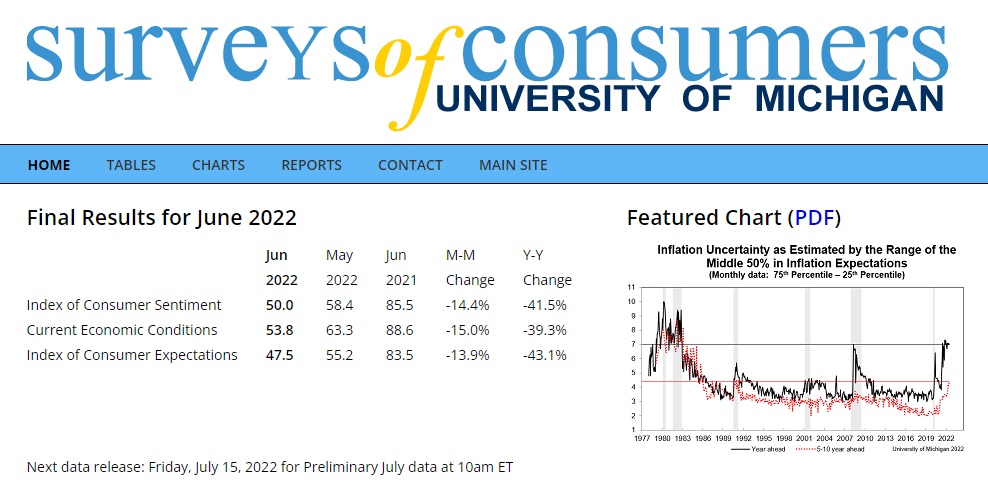

少々余談になるが、今回調べている時に発見したのだが、この指数、メディアや金融機関などによって日本語訳が違うから面白い。そのままカタカナ英語にして「消費者センチメント指数」で良いと思うのだが、「ミシガン大学消費者態度指数」「ミシガン大学信頼感指数」或いは単に「消費者信頼感指数」「ミシガン大消費者マインド指数」など様々だ。念のため、ミシガン大学のWebページをご紹介しておく。日本のおかしなところは強引なカタカナ英語を押し通すわりに、肝心なところで適当な日本語訳をするから違うものかと誤解を招くようなことになる。(笑止)

余談はさておき、そのINDEXが示したものがどんな意味合いかをチャートで確認して頂きたい。下記にFund Garageで1952年11月からの全データをダウンロードしてチャート化したが、見事に足許で過去最低を更新して切り下げている。第二次石油ショックの頃である1980年5月が51.7で最低となっていたが、今回はこれを切り下げて更に50まで低下した。ここで止まるかどうかはまだわからない。

第一次石油ショックの時で57.6、リーマン・ショック時で55.3。2011年8月のディップは、東日本大震災に伴う供給体制の寸断、エネルギー価格の高騰、加えて欧州債務問題の深刻化などにより米国景気の先行き不透明感が際立って株価が急落した時だが、その時でも55.8でしかない。実はこの指数、直近ではあの新型コロナウイルスの感染拡大によるパンデミックでは71.8までしか低下していないことがわかる。すなわちあの時以上にこのセンチメント指数は現状を厳しいものとして深刻に受け止めているということだ。

米国債券市場も利上げ継続は難しいと見ている

インフレが自由主義経済の下で起きる理由は需給バランスが崩れ、供給量を上回る需要が価格を押し上げる場合に起きる。今回の最大の理由は、パンデミックに伴うロックダウンやステイホームの影響でサプライチェーンが寸断し、供給量が立ち上がらないままの状態で、自由を奪われた生活を強いられていた世界中の人々が解き放たれはじめて、一気に需要が回復したことが最大の理由だ。そこにロシアによるウクライナ侵攻が始まり、更に物流やサプライチェーンの混乱、また原油価格や穀物供給のひっ迫と言う事態が加わって、止めを刺したと言えるだろう。

ならば各国の中央銀行の利上げに何が期待されているかと言えば、借り入れコストの上昇が企業の設備投資を延期させたり、個人の住宅需要を衰えさせたりすることだ。その端的な証明が下記の住宅ローン金利の上昇だろう。パンデミックに伴って3%以下まで低下していた住宅ローン金利が、間もなく6%に届く勢いで急騰している。これは市場実勢金利(銀行の調達金利)の上昇に比べて、金融機関も調子に乗って住宅ローン金利を引き上げ過ぎなのではないかと素朴に思うが、実際にここまで住宅ローン金利は上がっているようだ。これでは住宅ローンを組んで家を買うどころか、返済出来ずに売却せざるを得ない人たちも出てくるのではないかと思う。ただ米国の住宅ローンはノンリコース・ローンなので、返済不能になったら物件を手放せば、住宅ローン債務はゼロになる。日本の住宅ローンは途中で物件を投げ売っても、それが残債に足りない部分は引き続き住宅ローン債務が残るので、同じ事が日本で起こったらより事態は深刻になる筈だ。

因みにこのデータの出所がセントルイス連銀経由となっていたのだが、ここの連銀総裁 James Bullardはタカ派として有名だ。

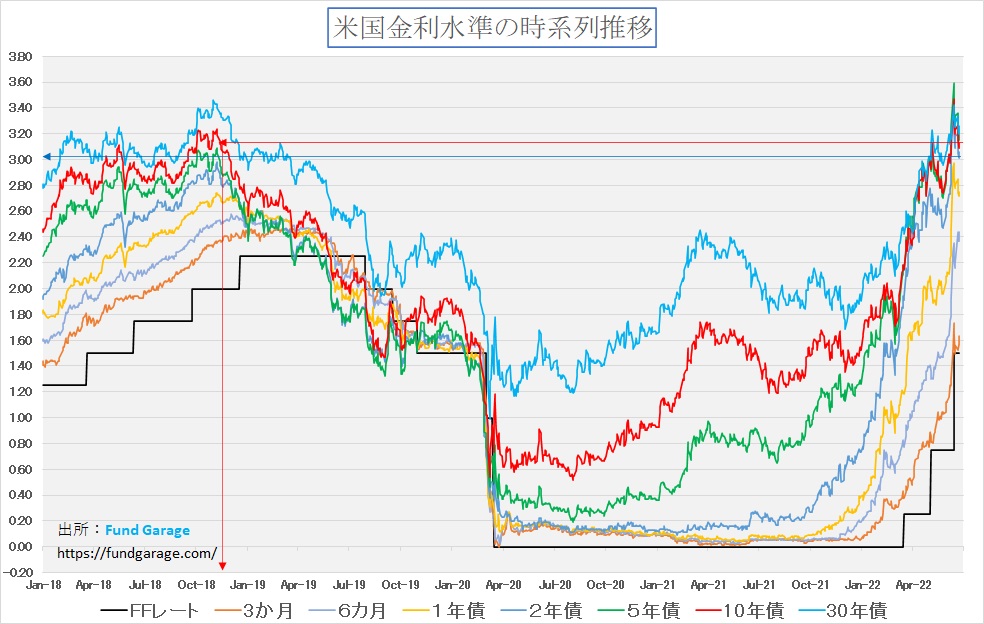

実際の市場金利の方は、30年物国債でみて一番低い時で1.2%前後、足許の戻り高値が3.6%で週末の終値は3.26%。つまり実際には2%程度しか市場金利は上昇していない。その他の期間の金利についても、既に3%に近付いたところで、やや天井に貼り付いたかの印象を受ける。これは2018年当時と同じ。

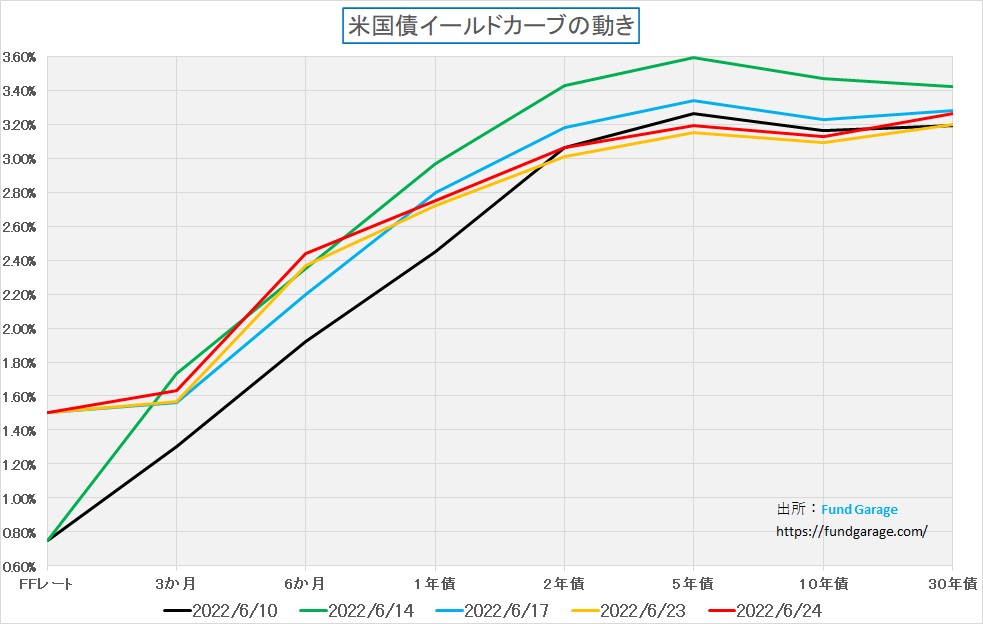

イールドカーブで比較すると下記の様だ。実は短期金利以外は0.75%の利上げ直前の方が今よりも遥かに高いことが確認出来る。これが債券市場が「FRBはそこまで連続利上げをするとは考えていない」或いは「出来るとは思えない」という認識ならば良いのだが、もし「これ以上の利上げは景気失速(オーバーキル)を招く」と思ってリセッションを意識した価格形成となっているとしたら、それはそれで今後の株式市場にはネガティブな話となる。

米国は経常赤字膨張には耐え切らない

先週発表になった注目すべきマクロデータに米国の経常収支がある。予想通り「これだけの「ドル高」が進んでは赤字も相当膨らんでいるだろう」と思ったそれ以上に赤字が膨張していた。米商務省が23日発表した1~3月期の米経常収支は1957億3900万ドル(約21兆7000億円)の赤字で、前期比で11.8%拡大した。赤字額は2007年1~3月期以来14年ぶりの大きさだ。

1980年の石油ショックの後、米国は深刻な景気停滞と物価上昇が同時に発生する「スタグフレーション」に悩まされていた。この問題を解決するために導入されたのが「レーガノミクス」だ。それは強い米国経済を取り戻すために「歳出削減・大幅減税・規制緩和・通貨供給量の抑制」を4つの柱としていた。

この結果、米国はスタグフレーションからは脱却出来たが、その反動がさまざまなところに出始め「金利高騰」を招いてしまった。「レーガノミクス」は「歳出削減」を柱としていたが、歳入見通しが楽観的過ぎたため歳入が減少、その結果短期間で財政赤字が膨らんでいき、大量の国債の発行と金利引き上げを余儀なくされた。これは外国から膨大な資金を引き寄せることに繋がり、その結果「ドル高」となってしまった。

これが結果として「輸出の増加・輸入の減少」となって経常収支の赤字拡大となって「双子の赤字」を膨らまさせた。細かい点は現状とは全く異なるのは事実だが、逆に多くの類似点があるのも事実だ。FRBがバランスシートを縮小させながらこのまま利上げを続けるとしたら、新興国などを含めて外国からの資金を引き寄せることにもなる。「お金は(金利の)低いところから、(金利が)高いところに流れる」という法則通りだ。

「レーガノミクス」とのもう一つの類似点が「強いアメリカ」だ。この時、米国では軍事支出を増大させているが、正に現在、ウクライナ支援の為に米国は軍事支出を増加させている。つまり多くの点から見て、このままでは米国はより深刻な「双子の赤字」にこの先悩まざるを得なくなる状況なのだが、折しもバイデン政権はこの秋の中間選挙を控えて支持率低迷に悩まされている。

政権が人気を取り戻す方法は簡単だ。インフレ対策が為に金融政策は引締め状態を続けざるのを得ないのであれば、歳入減少を覚悟で減税しかない。だがそれは財政赤字の中ではかなりな劇薬となる。つまり「バイデン政権が振れる袖は限られる」ということだ。だが実際にはウクライナへの軍事支援を含めて米国の財政支出は現状拡大の勢いが収まらない。中間選挙を前に、バイデン政権に「減税」のカードは無く、更に医療制度などへの予算も限られている。

バイデン政権に先週は更にふたつの逆風

経済問題とは異なるが、苦境のバイデン政権に先週は更にふたつの逆風が吹いた。

ひとつが民主党支持層と共和党支持層の考え方が正反対に異なる「中絶問題」と「銃規制」の問題だ。非常に厄介な問題だ。リベラル派とも呼ばれる民主党支持層は「中絶は賛成」であり、「銃規制」はより強化すべきという立場だ。一方、保守派である共和党支持層は「中絶反対」の立場を取り、「銃規制」には反対だ。この先、「同性婚」問題についても民主党バイデン政権には逆風が吹く可能性がある。

何が起きたか詳細については既に各種ニュースでご承知だろうが、米連邦最高裁が24日に「人工妊娠中絶を憲法上の権利として認めた1973年の最高裁判決を覆す判断」を下したことがひとつ、そしてこれに先立つ23日には、同じく米連邦最高裁が「銃を持ち歩く際の規定を厳格に定めたニューヨーク州の銃規制法」について違憲との判断を下したのがふたつ目だ。一方で翌24日には米議会は上下両院揃って賛成多数でこの約30年間で最も包括的な銃規制法案を可決した。

日本ではこれらの問題、少なくともメディアなどのトーンはリベラル派の米国民主党と似た考え方が正義であり、正論かのように報じられている感じだが、この点は正しく理解するようにしないと、米国自体を見紛う可能性がある。これは紛れもなく、アメリカ合衆国における連邦最高裁による憲法解釈判断だ。日本でも最近では憲法9条などの改正問題で「憲法」という単語は比較的耳にするようになったが、米国では憲法こと「Constitution」は合衆国独立の証であり、合衆国の民主主義の原点として極めて重要視されている。

「中絶問題」に関しては、宗教的な思想の問題も強く影響を与えているのは事実だ。民主党の基盤でもあるコースト・サイドのリベラルな考え方と、共和党の基盤である南部及び中西部の保守的な考え方は正に二つのアメリカと呼ばれるものを象徴しているかのようだ。

「銃規制」問題については、近時多発する銃乱射事件や、その被害者たちへの想いから「なぜアメリカでは銃が規制されないんだ」と日本人の多くは思っている。だがやはりそこにはアメリカ合衆国が誕生するまでの歴史が大きく影響し、その精神を記した「合衆国憲法:Constitution」が全ての原点となっている。その合衆国憲法の修正第2条(今から231年前、明治維新の77年前、フランス革命の2年後の1791 年に成立)には「規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は侵してはならない」と明確に記述してある。これが所謂「国民が銃を所持する権利を憲法が認めている」とする保守派の考え方の原点だ。

「ならば憲法改正を行えば良い」と簡単に言う人もいるが、日本のそれが簡単では無いことと同じく米国でも簡単な話では無い。上下両院の議会において3分の2の賛成を獲得し、さらに50州の3分の2が同意する必要がある。

商品相場は値下がりしている

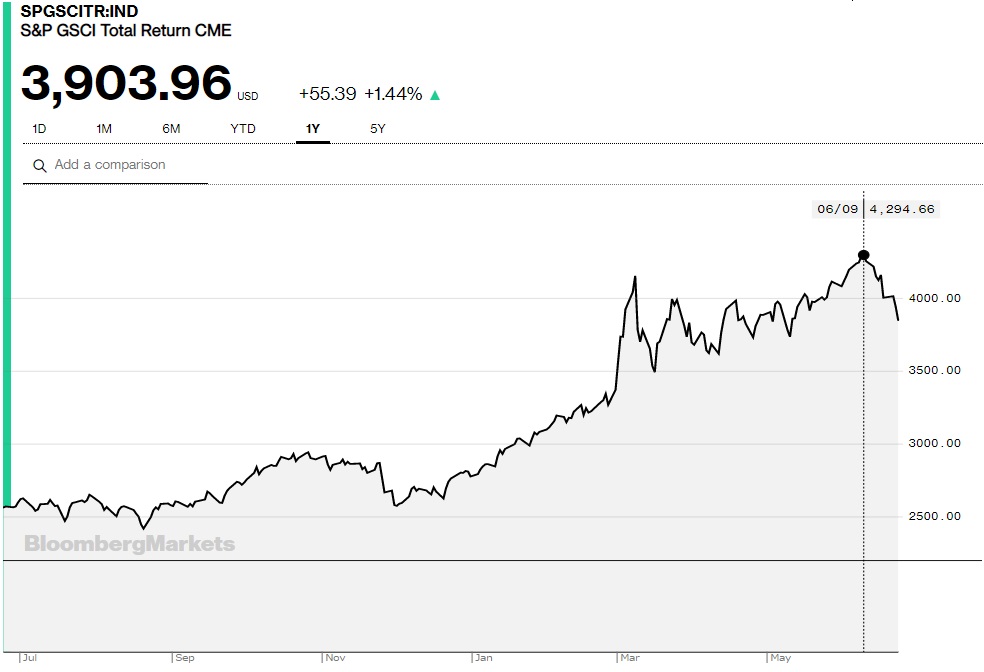

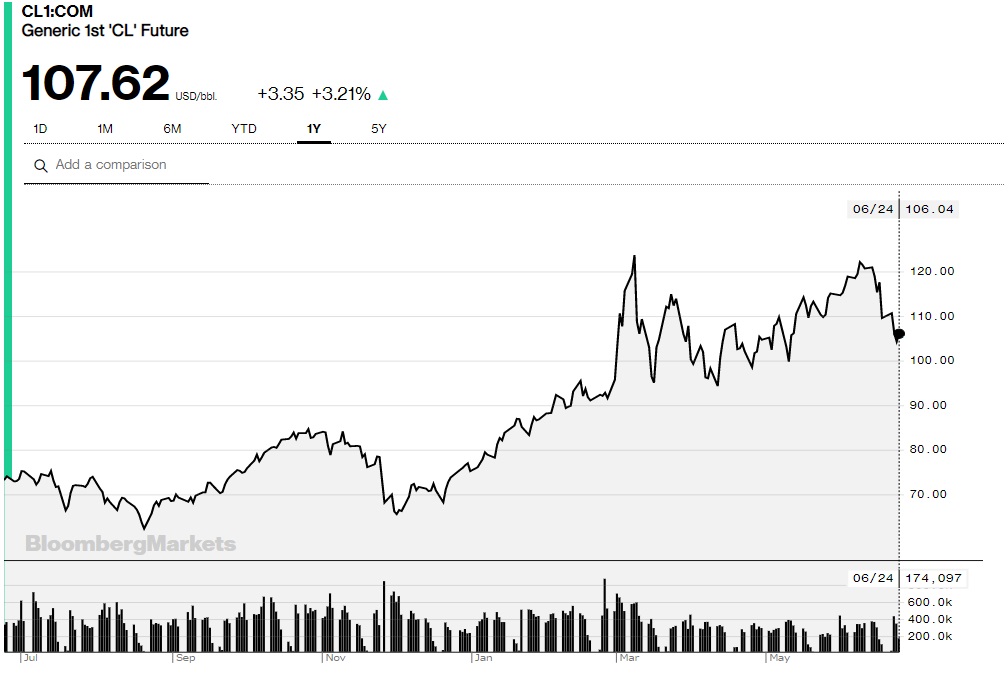

前回も指摘したが、実際のところそんなに大変なインフレなのかとエビデンスを集めるのだが、今回も状況は極めて不思議な感じだ。実はインフレ時の大切な指標である商品(コモディティ)価格の動向を見るのだが、値上がりを明確には確認出来ないからだ。確かに最低水準の頃よりは上昇しているが、少なくとも足元では低下しているのが事実だ。私も明確に今は「だからどうだ」という答えを持ち合わせないので、事実を共有するまでにここからは留めさせて頂く。

まずは商品価格の総合指数の代表格のひとつ「S&P GSCI Total Return」だと6月9日を最高値に、現状はゴールデンウイークの頃の水準まで低下している。

この構成要素として一番大きいのは原油なので、WTI原油先物を確認するとこうだ。

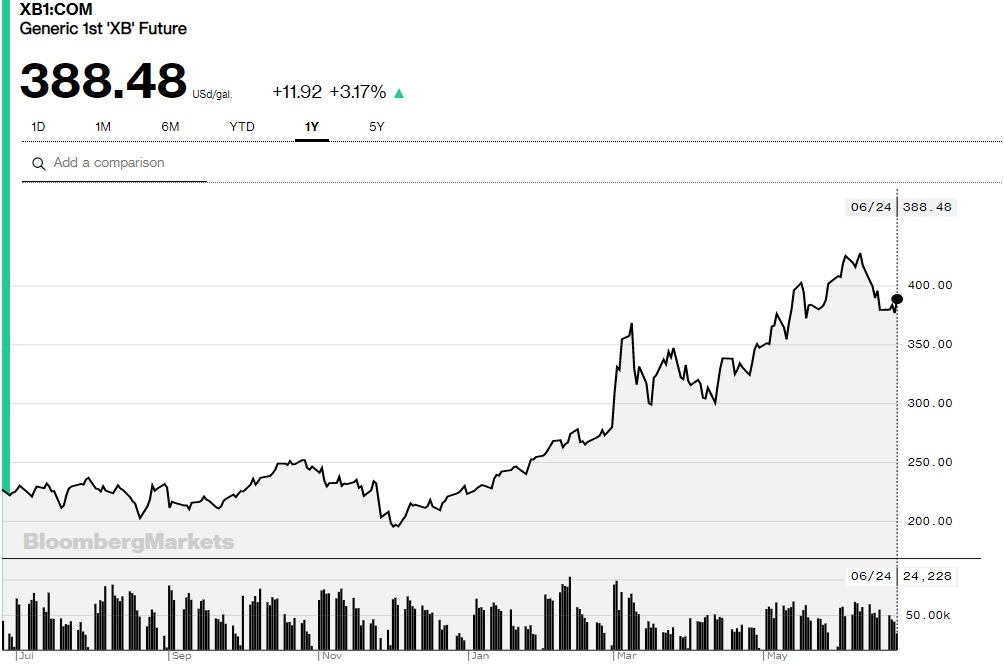

前回は原油ではなく、ガソリンが問題だと論じてみたが、実はガソリン価格も先物は下がっている。

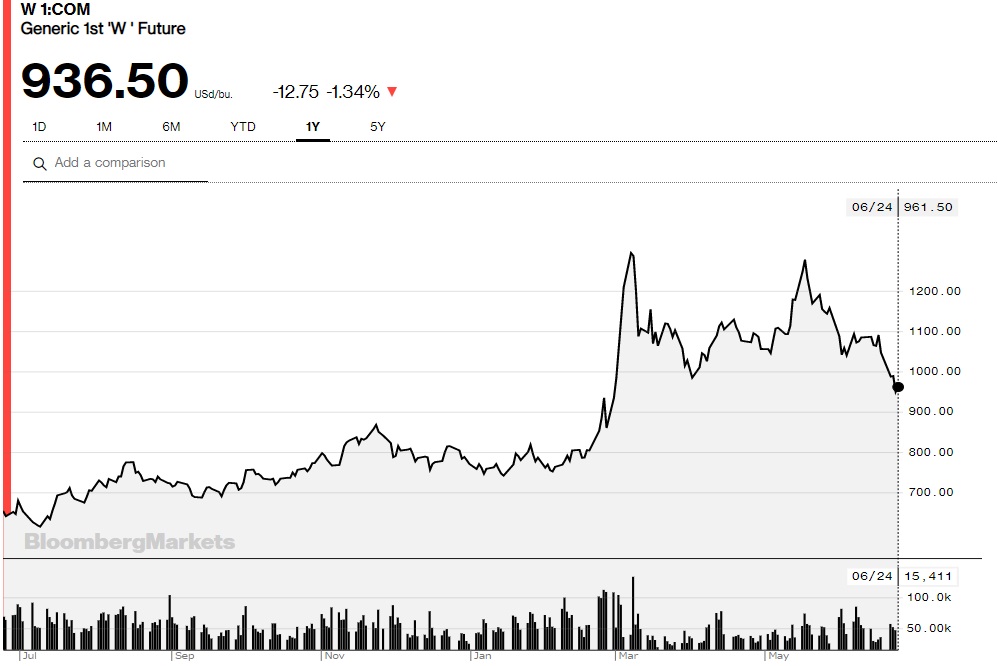

ならばウクライナ情勢による穀物かと言うことで、まずは小麦。間違いなく値下がりしている。

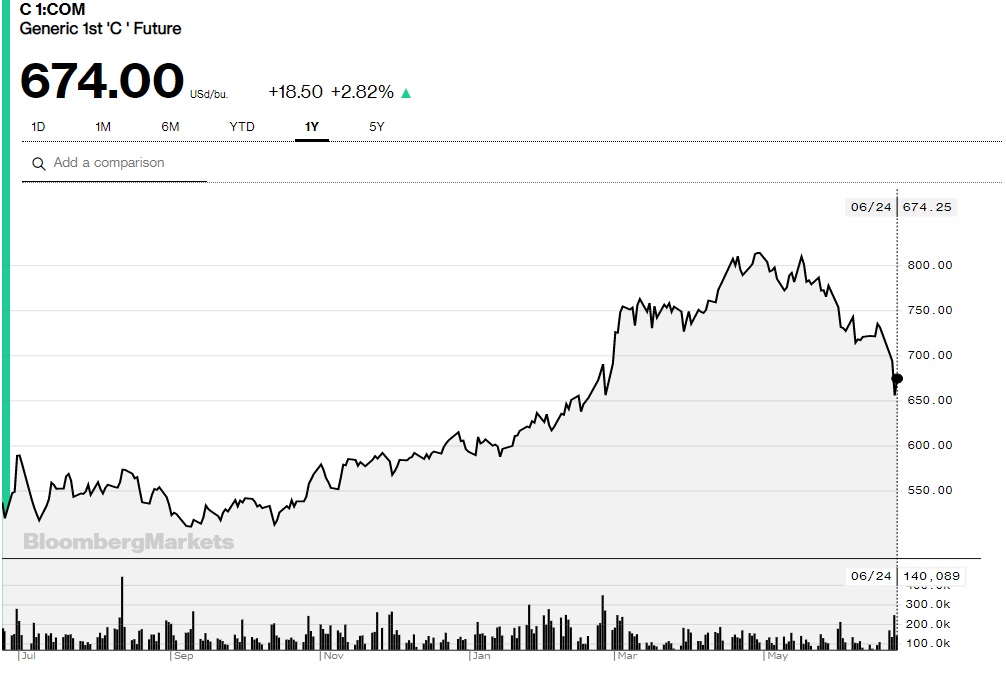

では、トウモロコシはどうかと言えばこれも値下がりしている。実は今年は不作となる予想が、南米等で豊作となりそうということで値下がりが加速している。

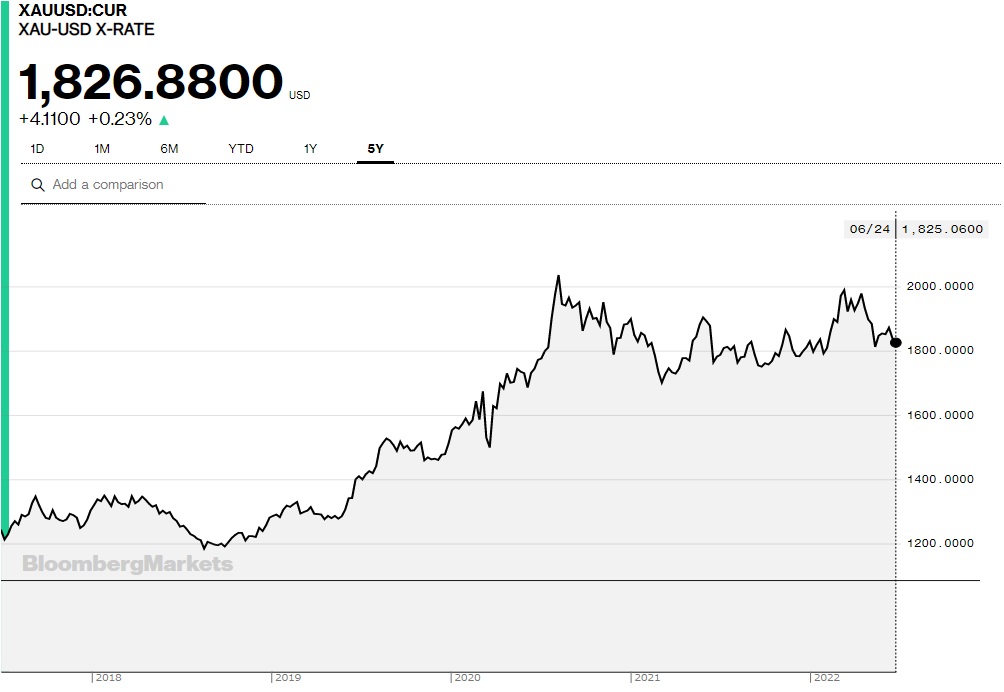

インフレヘッジで金価格が高騰していると、出鱈目な情報を流しているCMなどを見る時が、ドルベースの金価格は上がっていない。つまり、インフレヘッジのニーズは発生していない。

右肩上がりのビジネス・トレンド

2022年下半期にパソコン需要は低下するのか

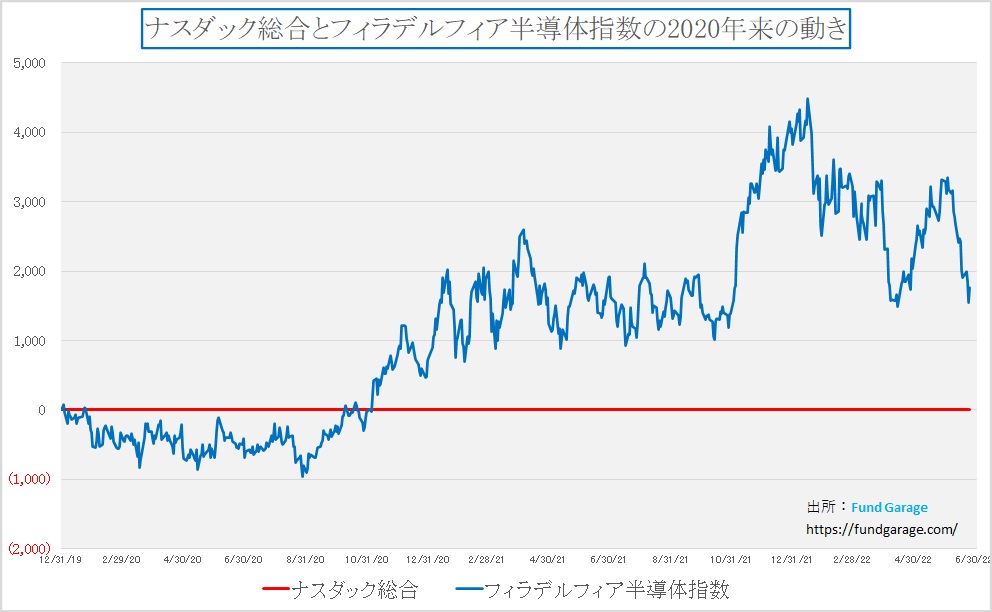

このところ急激に半導体関連銘柄の株価が冴えない。ナスダックに対するフィラデルフィア半導体指数のアウトパフォームを示すチャートも下記の通り、そのアウトパフォーム分を相当量吐き出したことが一目でわかる。その一番の理由が「リモートワーク需要の反動でPC、タブレット需要は減少予測」に基づくアナリストの格下げや目標株価の引き下げだ。だがそれはかなり「Too Muchな予測」だと考えている。寧ろ「Buy on Weakness」が正解だろうと思っている。短期の売買の人には当然「買い下がり」を含む投資スタンスは不向きだと思うが・・・。

ノートパソコンの新モデルが伝える現在のパソコンニーズ

多くの企業でテレワークをはじめとする新しい働き方が浸透したが、こうした動きはコロナ禍に対する緊急対応としての在宅勤務だけでなく、サテライトオフィスやワーケーションといった、場所を問わず業務内容に応じて生産性高く働ける場所を従業員が能動的に選択する「ハイブリッドワーク」という流れを生んだ。 “働く場所”はもはやオフィスである必要は薄れ、さまざまなSaaSを駆使したデジタルワークスペースへと姿を変え、オンラインシフトに対する企業投資は明らかに加速している。ブロードコム(AVG)が仮想化ソリューションのVMwareの買収を発表したのも、そうした流れが背景にあるからだ。そうした流れを確認するには各社パソコンメーカーの新モデルの特徴を追ってみると分かるものがある。

時代の流れを整理してみよう。2020年当初、多くの企業は一時的な新型コロナへの感染対策として在宅ワークに踏み切った。これまでデスクトップPCを使っていたバックオフィス部門も含めた全従業員が対象になったが、当時はインテルの技術的な問題からCPU供給逼迫もあり、性能や携帯性はあまり考慮されずに『ノートPCであればどんなのものでも構わない』というコロナ禍初期のPC需要が牽引した。新品が手に入らず、中古の古いモデル(当然性能的にも見劣りがする)までが市場が払底したことは記憶に新しい。

だが半年位を過ぎるころから、すなわちwithコロナの状況に徐々に慣れてきたころに、オフィスと自宅の往復ではやはり『できるだけ軽いモバイルPCがいい』という流れが当然起きた。それまでのノートパソコンのビジネスニーズは、性能よりもバッテリーの持ちが良いことや丈夫さなどが重要であり、その為の重量増は許容された。つまりCPU性能などは中庸でも、バッテリー容量が大きい方が良い。それは朝の外出から夕刻に帰社するまでの間、バッテリーの充電が必要ない方が楽だからだ。ACアダプターまで持ち出せば当然荷物が重い。ただオフィスか自宅で使うということになれば、バッテリー容量は二の次となる。

更に自宅でもオフィスのデスクトップパソコンと同様な作業が出来、更にビデオ会議システムを利用しても、仮想化ソリューションを利用しても、不自由なく快適に操作出来るパソコンが好まれるようになった。

現在、こうしたハイブリッドワーク向けビジネスPCの“解”として提案されるのがAMDプラットフォームだ。モビリティを重視して、質量は1キロを切り、しかし業務の生産性も高めるための高い能力への要求をも満たすものとしてAMDのRyzen APU(GPU統合型CPU)を選択するOEMが増えている。まだ総じてメディアの「押し」もこの方向となっている。既に入社後の研修から現在に至るまで在宅環境で業務を行っている「ネイティブハイブリッドワーク世代」などと呼ばれる層が誕生して3年目になる。彼ら彼女らはオンラインミーティング中に資料を投影したり、議事録を取ったり、同時に別のコミュニケーションツールを使ったりと、重いアプリケーションを使う機会が増えていることを日常的にこなす。そもそも「デジタル・ネイティブ」な世代であり、40代後半以降の「デジタル・イミグランツ」とは発想が根本から異なる。

「インテル、入ってる」からの意識転換がカギ

一方で市場レポートなどを見ていると、市場動向の把握にも二つの流派がある。ひとつは旧来からの伝統に則り、インテル(INTC)を半導体業界の最高神と捉えて分析の中心に据えるタイプと、従来はややもすると「テールリスク」のひとつに過ぎなかったアップル(AAPL)、エヌビディア(NVDA)、AMD(AMD)、クアルコム(QCOM)、ブロードコム(AVG)などの動きなどを総合的に見て捉える多神教的な考え方だ。おかしな喩え方を敢えてしてみたが、恐らく今の市場を理解するには一番いい喩えだと思われる。

確かに10年、いや5年前でも、まだまだインテルは神だった。だがその頃からインテルは何度も論じてきた通り、微細化の最先端製造技術で躓き始め、前述の通り2020年頃にはインテルの供給不足がパソコンの逼迫を生むようになってしまっていた。その流れは裏側では、AI、Cloud、データセンタ、HPC、自動運転といった新しい右肩上がりのビジネス・トレンドの勃興と、当然スマホ・タブレットの加速という流れがある。

今の主戦場は決してパソコン向けのCPUではない。最低限の理解としてCloudやデータセンタ、或いはHPC向けのCPUがメインだということがある。仮想化してしまえば、クライアント側であるパソコンのCPU自体はインテル製品で言うならCorei7である必要は無いからだ。ただその仮想化の本体が動くサーバーの能力はどんどん高くなる必要がある。

そしてもうひとつ重要なことは、大手Cloudプロバイダーが高性能と低消費電力を求めて、そして当然低価格であることを求めて、自社製のCPU開発にも乗り出していることだ。アマゾンもアルファベットも自社製を投入しているが、そのCPUのアーキテクチャーはインテルのそれではなく、ARMアーキテクチャーに変わっている。その意味ではタブレット端末もクアルコムなどのCPUが使われARMアーキテクチャーが導入されている。アップルも以前はインテル製品を利用していたが、現在はMacを含め、自社開発のCPU、これもARMアーキテクチャーを使う。

つまり、伝統あるCPUメーカー「インテル」の存在は確かに大きいが、市場はどんどん変化しているということだ。先日AMDのリサスーCEOのカンファレンスが「強気なトーンだなぁ」と解されることがあった。だが、足許でも技術的なトラブル(CPUのメモリマップドI/Oなどに潜在的な脆弱性が確認され、サービス拒否(DoS)や情報漏洩につながる恐れ)を抱え、よりOEM(LenovoやDellやHPなどのパソコンメーカー)の離反を招いているメーカーと、ドンドン市場シェアを拡大しているメーカーとでは、当然にして見えてくるものも違う筈だ。そのどちら側のスタンスで見るかは市場見通しを大きく左右するだろう。

まとめ

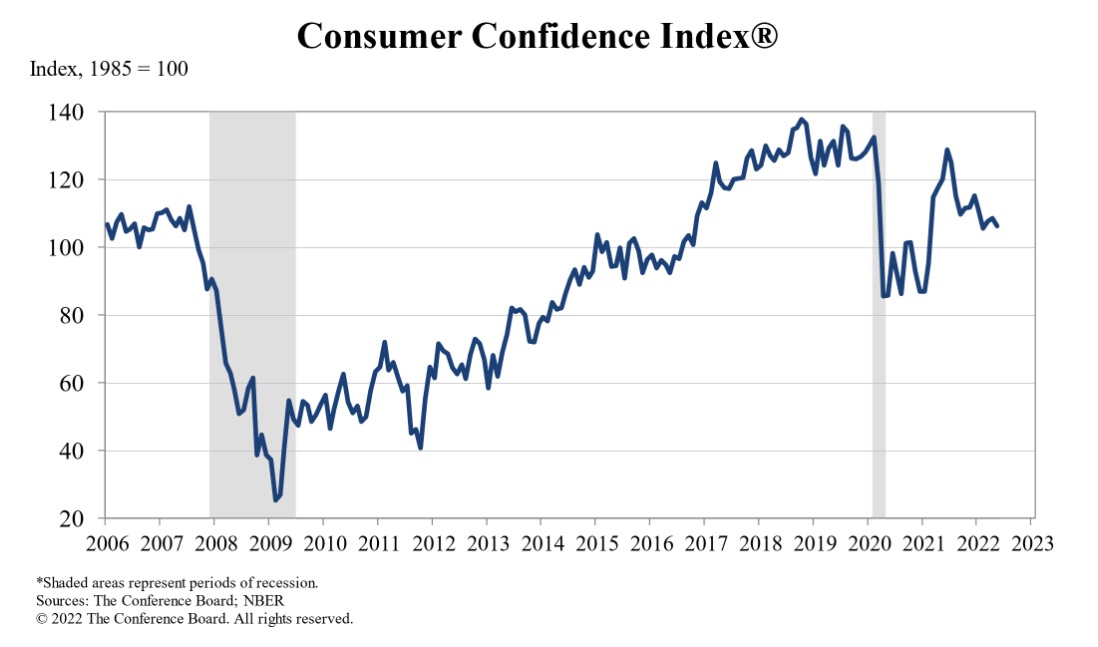

The Conference Boardの消費者信頼感指数の注目

先週は「ミシガン大学消費者センチメント指数」の悪化が金融引き締めに対する警戒感を薄れさせることで株価は上昇した。だがこの「ミシガン大学消費者センチメント指数」の信頼性はそう高くない。何故なら、調査対象が300-500人程度であり、日本語名が各種あるぐらいの存在でもあるからだ。「Confidence」という単語は含まれていないにも関わらず、「信頼感指数」と呼ばれる辺りにもその片鱗が見えるだろう。

その意味では同じ民間調査会社ではあるが、今週28日(火曜日)の午前10時に発表される「The Conference Board:コンファレンス・ボード」の「The Conference Board Consumer Confidence Index® :コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数」の方が重要だ。定義としては「The monthly Consumer Confidence Survey®, based on an online sample, is conducted for The Conference Board by Toluna, a technology company that delivers real-time consumer insights and market research through its innovative technology, expertise, and panel of over 36 million consumers.」と開示している。つまりデータとしての信頼性はより高いことになり、こちらがどういうデータを示すかが先週の市場変動を正当化するか、否定するかを決める可能性は高い。

こちらはWebページで分かり易いチャートを開示しているが、実は「ミシガン大学消費者センチメント指数」とは少々トレンドが違う点を気にしている。少なくとも、先月までのデータでは、2020年3月のパンデミックの時の方が下であり、更にリーマン・ショックの時のそれはかなり深いからだ。

少なくとも、いきなりリーマン・ショック時よりも低下したデータは出てこないだろう。だがどの程度まで下押しするかで市場の反応は変わると思われる。また当然にして、FRBは独自に同様のデータを、それこそ各地の連銀から吸収している筈だ。本来、FOMCに参加する連銀総裁5人の役割は、タカ派コメントをメディアに振り撒いて動揺を誘うことでは無く、自分が地区連銀総裁を務めるエリアの状況をそのまま伝え開示することだからだ。

ただ見てきたように、下手をすれば米国経済はリセッションに突入するかも知れない瀬戸際に居ることは確かだろう。そして得てして中央銀行の利上げの最後の1回は失敗することが多いので心配ではある。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。