米雇用統計の集計期間を知ってますか?

FRBの理事と連銀総裁は違うもの(FOMC)

先週末金曜日に米国の雇用統計が発表された。日本市場の主たる投資家が海外投資家である以上、日本市場の動向を考える為にも米国のマクロデータを気にすることは致し方ない。だが米国の雇用統計がどの時点の米国の状況を反映しているのかということは、殆ど議論の対象にはなっていない。恐らく、気にもかけずに知らない株式市場関係者は多いだろう。債券市場ではある意味「生命線」でもあるから、当然知っている人が多い筈だと期待しているが定かではない。

正解は「約ひと月前のデータ」ということだ。そんな振り返った昔を見て、「今」そして「これから」の状況を予測出来るのだろうか。米国の雇用統計の集計は前月の12日が含まれる一週間分のデータが使われるというのが正解。ということは、先週末に発表されたデータは6月12日(日)~6月18日に集計されたデータだ。それはちょうど前回の0.75%の利上げがあった週に一致する前。すなわち、後述するイールドカーブが最も高い金利を示した時でもある。

市場は想定外に大幅だった0.75%の利上げ(0.25%の3回分)を見て、急速にリセッション懸念を強めた。ミシガン大学消費者センチメント指数も、カンファレンスボードの消費者信頼感指数も大きく悪化したことはご記憶の通り。そしてその後、足元では雇用調整が始まっている。テスラ(TSLA)などもそのひとつだ。米国では内定取り消しも始まっていると聞く。

しかしながら、Bloombergニュースなどは、FOMCのメンバーでもなく、当然投票権なども無い、タカ派ということで有名なアトランタ連銀のボスティック総裁の得意のタカ派コメントを拾い、利上げは当然行われると刷り込もうとしているかに見える。曰く「(同総裁は)雇用統計の発表後、7月のFOMC会合での0.75%の利上げを支持すると語った」と。更に恣意性を感じるのはBloomberg社のエコノミストが「6月雇用統計はヘッドラインの数字だけでなく、中身を見ても力強かった。労働市場が依然タイトであることが確認されるとともに、米金融当局が引き続き強力にインフレ対応に当たることを後押しする内容だと指摘した」とも続けていることだ。つまり、報道機関の顔をしたメディアが、自前のエコノミストを抱え、その考え方で記事を編集しているということだ。これなら報道記事全体にタカ派のバイアスが掛かることも当然だろう。

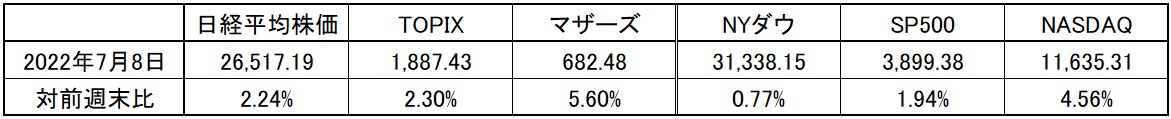

とは言え、そんな中でも先週の株式市場は反発した。背景には景気後退懸念がFRBが過度な金融引き締めに向かうことへの不安感をやや後退させたことが挙げられる。例えば週末の雇用統計を「ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は26万5000人増にもかかわらず、前月比37万2000人増加となった」と報じても、さして動じなかったことは前述のような背景を市場も既に理解しているからだろう。因みに、失業率は3.6%と4カ月連続で横ばいで推移した。

インフレ見通しを読み解く商品指数

この先も物価上昇が続いてインフレが加速するか、或いは減速するかを見る重要な数値が商品指数だ。昔はCRB指数と呼ばれるものが代表的な商品指数だったが、最近は「S&P GSCI Total Return」が主力かも知れない。そのメソドロジーは「世界生産量加重方式で計算されるS&P GSCIに含まれるコモディティの内23のコモディティが含まれていますが、それを3つの主要セクター(エネルギー、金属、農作物・家畜)で均等加重しています」と記されている。この1年間の推移を見ると下記の通りだ。

ご覧の通り、直近の最高値は6月9日の4294.66であり、足許では直近の安値は雇用統計発表前日の7月6日の3529.57となる。雇用統計を見て若干反発した。やはりエネルギーと食糧絡みが物価上昇であり、インフレだと騒がれる背景であることは事実だが、前回も既報の通り、原油、天然ガス、小麦、トウモロコシなどの価格は下落している。だからこそ、このS&P GSCIも下落してきている。

さて、ここでマーケットを読み解く上で、再確認しておきたいことがある。それは対象となるものが、どのように価格形成されるかということだ。

例えばWTI原油先物の価格がどういう時に動くかと言えば、OPEC+などの生産計画が発表になった時、或いは足元の在庫統計が発表になった時だ。在庫は数日前のデータになるが、生産計画はあくまでこれからの計画であり過去の実績では無い。穀物相場が何で動くかと言えば、気象予報や作柄だ。今年は豊作になりそうだと思われれば価格は下がり、天候不順などで作柄が悪いというと価格は高騰したりする。正に先々を見て動いている。1983年に公開された古いコメディ映画で恐縮だがエディーマーフィーとダンエイクロイドが主演した「大逆転」という映画などを見て貰えば非常に良く分かるだろう。

その点、債券市場は中央銀行が気にするのと同じマクロデータを見て動かざるを得ない点があるのは確かだ。従って雇用統計などの過去のマクロ・データを見て反応することも多いが、それでも日銀短観などでも「景気見通し」が示すような先々の内容についてより注意を払っている。だから腕の良い債券トレーダーや債券ファンドマネージャーは頻繁に株式ファンドマネージャーに「どう見てる?」というようなコメントを聞きに来る。

株式市場が個別銘柄の動きで気にするのは、当然決算発表時に示される実績値よりもガイダンスやアウトルックだ。前回のマイクロンテクノロジーのそれが示したように、どんなに終わった期の実績が過去最高を記録するような出来栄えでも、見通しが弱ければ株価は下落する。

何が言いたいかと言えば、インフレ動向を最も素早く示すと言われている商品指数でさえ既に最高値から低下していることの含意を気にすべきだろうということだ。ピークを付けた時点は正に前回の0.75%の利上げの直前だ。そして0.75%の利上げが発表された15日を中日とする6月第3週(12日を含む週)の雇用状況、市場金利も最高値を付けた週の過去データでこの先々を見通すのは極めてリスクが高い投資判断方法だということだ。

最近はメディアなどで語るコメンテーターの殆どが、そうしたマクロデータのことを滔々と語る割には、殆どミクロの話はしない。言い換えると、NYダウや日経平均株価の上下動を想像するには多少は役に立っても、そこから個別株にブレークダウンするモデルが無い。投資で重要なのは大局観でもあり、同等にミクロを見定める目だ。

債券市場の反応を確認する

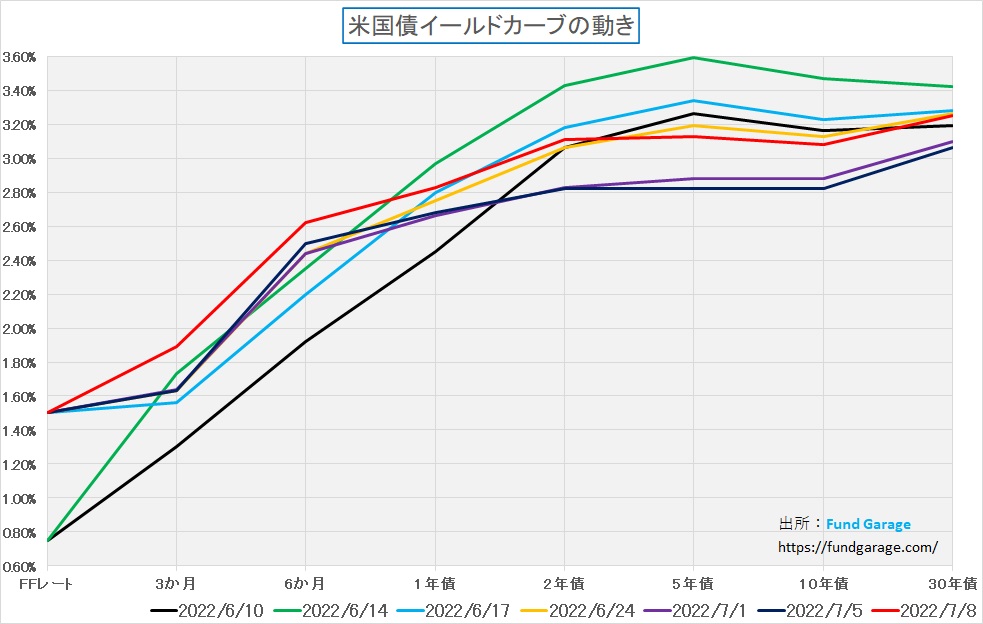

最新のイールドカーブ、先週末の形状は赤い線で示してある。前週末7月1日時点で相当に金利低下してベアフラットとなっていたが、実は7月5日に更にフラットニングが進んだ。原油価格が100ドルを一時割り込んだこともあり、インフレ懸念が和らぎ、FRBのタカ派姿勢は長続きしないという見通しが一旦は拡がったからだ。チャートの縦方向の目盛り間隔は0.20%なので、5年債の6月14日以降の変動幅は利上げ幅を上回ることが目視出来ると思う。10年債でも約0.7%は動いている。

実は先週の金利動向は面白いことが起きている。全体的にイールドカーブが低値をつけた7月5日、2年債金利、5年債金利そして10年債金利の終値が2.82%で全て揃って横並びとなったのを最後に、以降は10年債金利が2年債金利をずっと下回る「逆イールド」状態が続いていることだ。逆イールドは喜ぶべきことでは無いので、面白いことと捉えるのはやや語弊があるかもしれない。週末8日のそれは2年債金利が3.11%で10年債が3.08%だ。逆イールドと言っても大したレベルでは無いが、債券市場は今回の雇用統計を見ても景気見通しには安堵せず、一方で「(最近タカ派の)FRBはこれを材料にまだ利上げしようとするのかも知れない」と読んで、全体の嵩上げだけはされたのかも知れない。あまり良い話では無い。

安倍元総理が暗殺されたことの影響

8日の昼前のニュースには正直に驚愕した。安倍元総理が狂人の凶弾に撃たれて暗殺されるという悲劇が起きたからだ。その後はニュースを点けっ放しにして吉報が流れることを願ったが、残念ながら夕方5時過ぎに流れたのは反対に訃報だった。

欧米で起きる同様の暗殺事件とは異なり、恐らく背景に大掛かりなテロ集団があるとか、海外からの暗殺行為というものではなく、平和ボケした甘い要人警護の間隙をついた狂人の単独犯行、それもどうやら新興宗教のお布施にからむ金銭トラブルからの安倍元総理への逆恨みのようだ。当初は隣国の何処かが背後にあるかななどとも邪推したが、どうやらそうでは無さそうだ。逆にもしそんなことがあれば、事態は大変なことになる。

「アベノミクス」と呼ばれる安倍元総理が在任中にされた経済対策を資本市場関係者で非難する人は少なかろうと思う。少なくとも、失われた20年とも30年とも言われた時間を着実に進めたことは確かであり、日経平均株価が1990年以来、30年振りに3万円台を一時回復出来たのはそのお陰だからだ。「格差社会を拡げた」と言う人達も一部にはいるが、昨年まとめた「「ジニ係数」で見る所得格差は拡大しているのか」でも論じた通り、決して日本の格差は広がっていない。寧ろ問題は分配するパイ自体が小さくなってしまっていることであり、日本の付加価値創出力が衰えてきていることにある。年収1500万円程度が「高額所得者」扱いとは、経済大国だと言うには既にかなり次元が低いところまで下がってしまっている。そうした状況の改善に尽力されていた政治家の中心人物が安倍元総理だった。

少なくとも、海外投資家は「アベノミクス」に納得した。今でも自民党内最大派閥の会長を務め、自民党政治に大きな影響力を持っていた安倍元総理が逝去された影響が海外投資家にどのように映るかはやや危惧されるところだ。今号をお届けする段階ではまだ参院選挙の結果は出ていない。今回の参院選で与党が大敗するとは思えない(寧ろ、大勝すると読んでいる)が、今後強まるであろう「岸田総理色」とは如何なるものか、大物が抜けただけにやや注視が必要かも知れない。

右肩上がりのビジネス・トレンド

オフィス勤務は元には戻らない

安倍元総理が暗殺されたことが即座に日本の治安悪化の象徴とはされないだろうが、米国では、特に都市部を中心にコロナ禍で悪化した景気の影響が治安の悪化に繋がっているという考え方があるようだ。その端的な事例としてゴールドマン・サックスのマクロリサーチチームに所属するダニエル・エンリケス氏が、ニューヨークの地下鉄車内で5月22日朝に銃撃を受けて死亡したことなどをWSJ誌などが取り上げている。

別のWSJ誌の記事によると、多くの企業がハイブリッド勤務を導入した後も、コロナ前にオフィスで働いていた人々のうち、継続してビジネス地区に通っている割合は半分以下にとどまるとのことだ。曰く「この問題は、米国の大都市で最も顕著に見られる。オフィスビル入館者数の日次データを集計するキャッスル・システムズによると、全米では6月上旬にオフィス利用率がコロナ後の最高水準である44%に達した。だが、フィラデルフィアやシカゴ、サンフランシスコ、ニューヨークなどの都市はこの潮流に後れを取っているという」とのこと。

特別WSJ誌がこういうからというわけではなく、直近出てきている多くのデータが、やはりコロナ前の人々の生活様式にはもう戻らないことを示唆しているものが多い。その最たるものが「オフィスで働く」という行為そのものだ。思い出してみて欲しい。それこそコロナ前、多くの会社勤めの人が「会社がこっちに来てくれれば良いのに」とか、「ドラえもんの『どこでもドア』が欲しい」と思ったことが、少なからず一度はあるであろうことを。そう、多くのオフィスワーカーにとって「通勤」は「痛勤」であって苦痛の元、中にはその時間を「自己啓発の時間に充てています」と言った前向きな御仁もいたが、少なくとも日本の首都圏の満員電車は、何らかの工夫をしなければ「自己啓発」の場所とはならず、それは単に蒸し暑さや息苦しさに耐え続ける精神修行のための苦行の時間でしかない。

これはニューヨークやシリコンバレーでも同じこと。マンハッタンのアパートメント住まいでオフィスまでは徒歩圏などという恵まれた環境の人は一握りであり、多くは「Park & Ride」などと呼ばれる自宅から最寄りの電車やバスの駅までは自家用車で行き、そこからは公共交通機関、ニュージャージー州からだとマンハッタンへ渡るためにフェリーを利用して、再度地下鉄に乗るなどという通勤スタイルが一般的だ。サンフランシスコからシリコンバレーの中心地であるサンタクララ辺りまでの通勤だと101号フリーウェイを使う。距離にすると約46マイル(約73.6キロ)もあり、往復すると約150キロのドライブだ。そして残念なことに、片側3車線以上ある米国のフリーウェイでも、通勤時間帯はかなり渋滞が酷い。アルファベットやインテルなど、大手ハイテク企業は社員向けのシャトルバスを展開しているが、片道約1時間以上は優に必要だ。その大変さはコロナ前までは実によく話題になっていたものだ。

だが2020年3月初め、サンフランシスコ港からハワイに向かうクルーズ船から下船した人の中からコロナ感染者が発見されて以降、物語は急速に変わることとなった。そう在宅勤務、リモートワークの利用だ。当時から既にZOOMはあり、シスコシステムズのWebex Meetingsというシステムは存在したが、基本的にそれらはテンポラリーに必要な時だけ使うものであり、恒常的に使うものでは無かった。ただ好むと好まざるに関わらず、リモートワークで働かざるを得なくなったコロナ禍、会社側も社員も強制的にもその新しい働き方を取り入れざるを得なくなった。

当初は数カ月で終わる暫定的な措置と思っていた人が大半だったが、結局は2年経った今でもその状態は完全に元には戻っていない。だからこそ、リモートワークの流れの中で、多くの社員がサンフランシスコ・ベイ・エリアを離れたと聞く。元々ベイエリアの不動産は値段が高いこともあり、人口集中でそのレントフィー(賃貸料)も上昇、いくらテクノロジーの企業の給与が高いとはいえ、暮らしは楽では無かった。

その間、日本では「Stay at home」の規制や「ロックダウン」なども緩かったこともあり、また「仕事とはオフィスで集まってするものだ」という固定概念が強い人たちが(経営層や管理職層で)マジョリティに多いからなのか、常に「緊急事態宣言発令と言っても、痛勤電車の込み具合は変わらないままだよ~」という声が聴かれた。そしてその緩い規制も緩和されると多くの企業が元のオフィス勤務に戻ろうとしている。恐らく世界で最速で元の就業スタイルに戻った先進国のひとつだろう。外資系企業はまだまだ「週二日程度まで」のオフィス出勤、可能ならば在宅でも良しという状況だ。だが、先のWSJ誌の記事は少なくとも米国の事情は日本とは随分と異なることを示している。

人間は一度手にした利便性を手放しはしない

技術進歩に必要な一番のモチベーションは「楽になりたい」、「便利になりたい」と言った人間の欲望だ。右肩上がりのビジネス・トレンドを追求する上で、大きな判断基準となるポイントの一つは「その流れに、その人間の欲望を満たすキーがあるかどうか」だ。その欲望を満たすものである限り、決して後戻りはしない。

その意味で、この2年間で進歩したリモートワークのインフラ、或いはプラットフォームは間違いなくその人間の欲望に応えるものだ。固定電話から携帯電話へと変わる過程で、勿論「携帯電話なんて要らないよ。公衆電話があれば充分だし、どこに行っても電話に追い掛けられるなんて、自由が無くなって嫌だ」という人は沢山いた。だが今や「スマホなんて要りません」という人はまずいないだろう。「スマホは使えません」という人は極一部の高齢者には間違いなくいる。だが少なくとも労働世代以下でスマホが無い生活に耐えられる人は殆ど居ない筈だ。事実、先日のKDDIの通信障害など、多くの問題を提起することとなった。

更に言えば、携帯電話、そしてそのスマホへの進化は人々の生活スタイルを根底から変えた。更に、コミュニケーションのスタイルも、音声通話が、メールになり、そしてSNSやチャットに変わった。動画を送る文化など、20年前には想像もつかなった筈だ。

個人的な感覚で言えば、物理的にリモートワークに出来ない仕事(例えば飲食店など)を除き、多くの事務職の仕事はリモートワークに置き換えることが全て出来る。もしハードルがあるとすれば、それは利用者側のITリテラシーだ。逆に言えば、メールの打ち方や、SNSの使い方で、その人の仕事の能力までが凡そ想像が出来る時代になった。

一方で、確かにノートパソコンの14-15インチのスクリーンひとつで恒常的に仕事をするとなると、相当に厳しいものがあるのも事実だ。だが最低限二つのスクリーン(モニターのこと)があれば多くの問題は解決する。例えばひとつは勤務時間中は常時接続のビデオ会議システム繋ぐコミュニケーション専用とでもしておけば、いつでも職場の人に声を掛けることも出来るからだ。

因みに、私のデスクには27インチの液晶モニターが縦に2台繋げてある。もしデイトレードなどをするのならば、これでは全く足りず、4枚ぐらいはモニターが必要だろう。デイトレードではないが、それでも頻繁にiPadやノートPCを同時利用したりする。出張先ではノートPCにiPadをデュアル・モニター代わりに接続して使うようにしている。

営業職はリモートワークには向かないという人がいる。だが実際はどうだろうか。昨今は金融機関の高齢者取引の本人確認などの場面でさえ、iPadなどを利用したテレビ電話での対応が許されている。つまりコンプライアンス・チェックとしての要件を満たすというのならば、当然営業も可能だろう。何故なら「顔を見ながら話したい」というニーズには完璧に対応出来ているからだ。確かに新規取引の勧誘などだと「物理的にコンタクト」をする必要があるかも知れないが、メールで初期コンタクトをし、その後ZOOMミーティングのアポイントを取り、そのまま業務が繋がるなんてことは最近では日常茶飯事だ。寧ろ移動の手間も無く、物理的な接触が無いだけ余計な感染リスクなどは起きないのだから。問題はそれを認めるか否かのマインドセットだけだろう。「たまにはお会いして食事でもしませんか?」というのが最近の流行りかも知れない。

米国のガソリン在庫が増えていることが示すもの

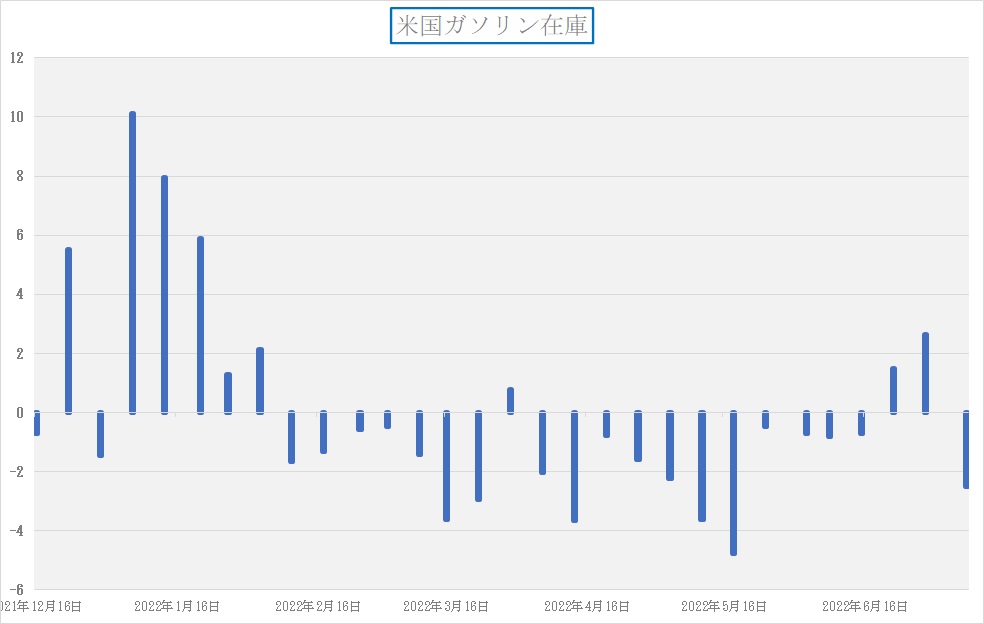

クルマ社会の米国において、絶好のドライブシーズンとなる夏に向けてはガソリンの消費量が増え、ガソリン価格が上昇するのが常だった。だが今年は6月22日、29日発表分で2週連続してガソリン在庫は増加した。7月8日発表分は通常通り減少となったが「ガソリンが高いならば、使わなければ良い」という消費者の姿見えてくるようだ。

コロナ禍で「Stay at home」や「ロックダウン」など無かった頃までは、「リモート・ワーク」という発想は企業の災害時におけるBCP(Business Contingency Plan)など、特別な状況下での緊急避難的なものであり、一時的な対応だった。だが、既に「リモート・ワーク・ネイティブ」と呼ばれる世代が3年目になった今、リモートワークは能動的な選択肢のひとつとなった。

高いガソリン代を払って、無理に往復3時間も掛けて通勤するぐらいならば、自宅からリモートワークの方が効率的だろう。そうすれば高いレントフィーを払って、大きなワンフロアーぶち抜きの空間をもつオフィスを企業も借りなくて済むというものだ。ビル空調などの費用を含むレントフィーが掛からず、社員の通勤交通費も掛からず、当然、社食やカフェテリアなどの福利厚生施設を維持管理する必要も無くなる。もちろんそれを求める社員がマジョリティならば異なる方向になるが、人間の価値観など変わるものだ。昼休みにビルの屋上でバレーボールに供するサラリーマンの姿は高度成長期の物であり、昼休みに連れだって食事に出かけ、その後に喫茶店で一服するというのも平成初期までだ。喫煙文化の衰退と共に無くなった。社員旅行、歓送迎会なども激減している。それら全てが価値観の変遷を証明しているだろう。

オフィスに出社したがるのは、それが当然であり、それが常識だと思い込んできた世代、そして自らITデバイスを駆使しての仕事が出来ず、同僚やアシスタントに任せるスタイルを当然としてきたオフィスワーカーだ。この先のメタバースの技術まで見渡すと、恐らく多くのライフスタイルが変化するだろうと思う。だからこそ、先駆者たちは「ガソリン代が高いならば『Stay at home』で行こう」と始めたのだろう。

これはコンファレンスボードの消費者信頼感指数に関するコメントの中で、消費者がレジャー計画を控えていることとも整合性がある。またストリーミングの利用が増えていることとも整合する。すなわち、従来はコロナ禍で強制された「Stay at home」であったが、昨今のそれは能動的に消費者が好んで選択する「Stay at home」だということだ。

蛇足だが、これだけエアー代(燃料サーチャージを含む)が高騰している、間違いなく「トラベル・バン」と呼ばれる出張禁止令が出状されている企業は多い筈だ。その意味では「3年振りの海外旅行」というような需要が一巡した後の航空業界は厳しいかも知れない。ただ需要が減れば、価格は当然低下する。問題は各所でスキルを持った人たちが離散してしまったことだ。ドイツの空港などは大変な混乱となっているらしい。

まとめ

諸事、様子見となりそうだ

参院選の結果は現時点ではまだわかっていないが、恐らく与党が圧勝するだろう。一部で政治リスクを気にする向きがあったかにも聞いているが、常識的に考えて、現時点で政治リスクはあまり無いと思われる。つまり、選挙結果で大きな番狂わせは無いだろう。安倍元総理が暗殺されたことの影響は、直ぐに何か具現化するものでも無いと思われる。

一方、米国も26日、27日のFOMCがメインイベントで、それまでは憶測が中心だ。前回お伝えした「アマゾンのPrime day」が消費の堅調さを伝える可能性は高いが、それが能動的な巣篭もり消費の表れだという理解には即座にはならず、寧ろ利上げをしたいFRBを勇気づけることになるかも知れない。

米国の企業決算発表は今週末の7月14日のJPモルガン辺りから本格化するが、決算が市場を動かす材料となるのは来週以降だ。すると今週は膠着感が強いだけかも知れない。また夏休みシーズンを前に、多くの機関投資家がここでリスクを取ってポジションを傾けるとは考え難い。暫くは膠着した相場が続きそうだ。

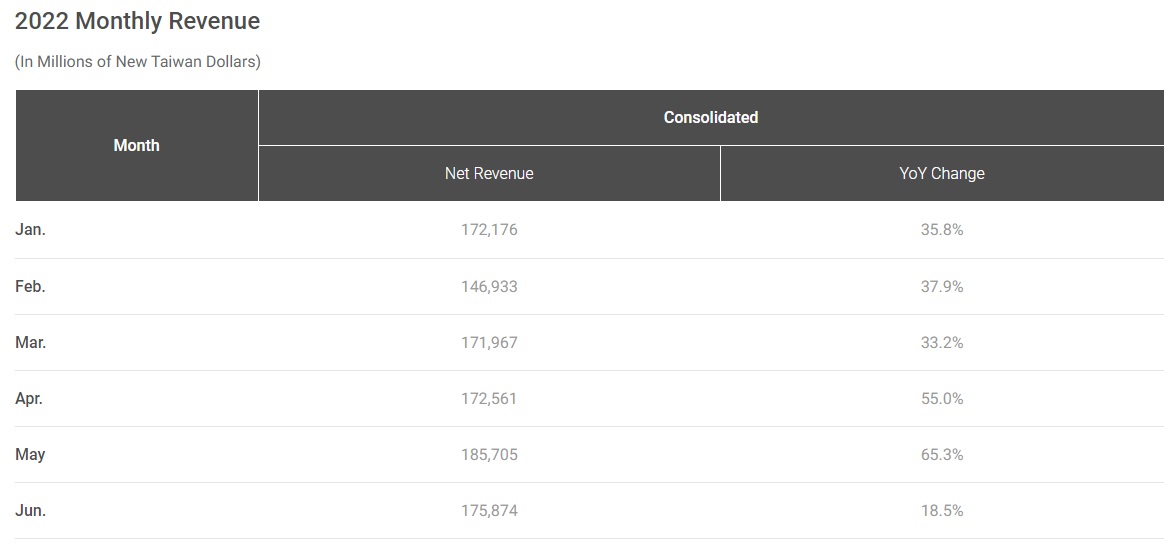

追 記(TSMC、4-6月売上高は予想上回る)

半導体の受託生産世界最大手、台湾積体電路製造(TSMC)の4-6月(第2四半期)売上高は市場予想を上回った。4-6月の売上高は5341億台湾ドル(約2兆4300億円)となり、市場予想の平均は5190億台湾ドルを上回った。これは朗報。但し決算発表自体は7月14日。

TSMC’s Second Quarter 2022 Earnings Conference will be held on Thursday, July 14, 2022, at 14:00 Taiwan time/ 2:00 Eastern Time.

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。