「インフレ、インフレ」と○○のひとつ覚え?

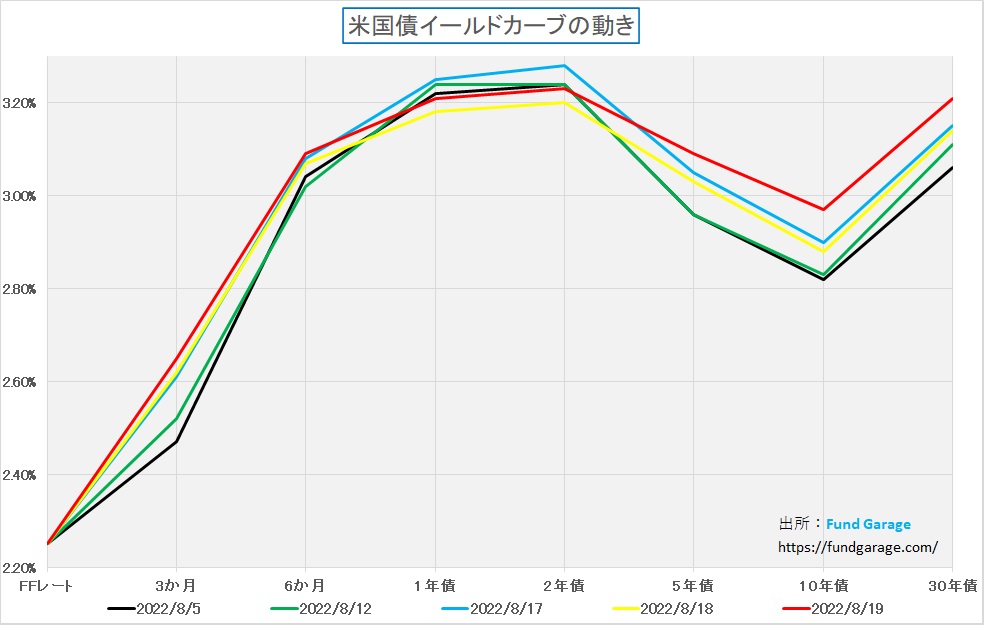

連騰すれば調整は普通の出来事

米国市場の5週連続の連騰は一旦小休止となった。一見すると日本は連騰したように見えるが、米株の下落に合わせてシカゴの日経平均先物も28745円と週末8月19日の終値よりも200円近く低い水準となっていることもあり、週明けの日本市場はその帳尻合わせから始まるだろう。現在、日本株式市場に主体性がある上下動があるとは思えず、米国ナスダックに釣られて動く「主として値嵩株」の値動きが市場動向を決めている。ならば何故米国市場は調整したかといえば、大雑把に言えば、単純に株価の戻りが早過ぎたがためのスピード調整だと見ている。何せ今週は市場が大注目(本当はメディアのバカ騒ぎに便乗する「語りべ」が多いだけ)のジャクソンホール会議が25日と26日に開催されるからだ。短期の値動きに一喜一憂したいのならば別だが、投資家は「数値データ」をもっとより確認すべきだと常々思う。センチメントは「定性的」だが、リアルは「定量的」なものが教えてくれるからだ。そうしたアプローチをしないと、恐らくこのところの米国株の上昇を享受することは出来なかっただろう。

最近は米国経済情報誌の質もかなり劣化した

かつてウォールストリート・ジャーナル、ロイター、Bloombergといった米国の経済情報誌の質はもっと高かった。ただやはり日本のメディアと同様に、所謂「ネットの情報」への対抗策か、「キャッチーな見出し」でセンチメントの変動を煽る傾向を強めている。これは行動経済学でも説明されているが、人間は楽観的・肯定的な内容よりも、悲観的・否定的な内容のものに目が行き易く、その内容を刷り込まれ易い。「悲観バイアス」はあっても、「楽観バイアス」は殆ど言われない。

その端的な例が市場が中央銀行による金融引き締めに対して戦々恐々としている中で、敢えてタカ派のFRB連銀総裁(中にはFOMCのメンバーですらない人)のコメントや、サマーズ元財務長官のような反FRBのエコノミストのコメントを大きく取り上げるのはその為だ。

例えばBloombergは「バーキン総裁、FRBはインフレ抑制の決意-景気後退リスクでも」という記事を掲載したが、現在このリッチモンド連銀のバーキン総裁はFOMCのメンバーではない。また同じように「【コラム】パウエル氏待ち受けるジャクソン・ホールの試練-ダドリー」というコラムも掲載したが、前ニューヨーク連銀の総裁のウィリアム・ダドリー氏はタカ派で通じた上に、既に現在は部外者だ。

残念ながら、それでも株式市場関係者は金利動向や金融政策の情報についてはこうしたものに頼り易い。経験値から言えば、株式市場関係者は債券市場の出来事について無関心過ぎる。だからどの連銀総裁がタカ派かハト派かなど、細かく調べて各記事を解釈している人などまず居ない。そう基本的に鵜呑みにしてしまい易い。だから株価は一旦は振れるのだ。

米国金利の専門家達はどう見ているのか

市場関係者と呼ばれる人たちは大別すると、①リサーチャー(エコノミスト、ストラテジスト、アナリスト)、②投資判断者(ファンドマネージャー)、そして③メディアや評論家(コメンテーターなど)などとなる。そしてこの中で、実際に市場変動がその人の実績、すなわち報酬を含めたキャリア決定に大きく影響するのは②のファンドマネージャーしかいない。もちろん①のリサーチャーも的外れなことばかり言っていれば何れは干されるが、「それらしい」ことを言っている限りは寧ろ人気を集めたりする。

②のファンドマネージャーは世の中がどう悲観していようが、反対にどう楽観していようが、誰よりも高い投資収益を挙げて初めて評価される。時々ファンドマネージャーと混同される職業がトレーダーだが、トレーダーはファンドマネージャーの投資判断に基づいて最良執行をすることが職責なので、実は全く異なる責任を背負っている。

その意味では、ディーラーと呼ばれる職業も違う。ディーラーとは、正に「ディーリング取引をする人」であり、値動きのあるものに脊髄反射的に動けて、細かく実現益を積み上げていく。売買の発注回数で比べたら、圧倒的に多いのがディーラーで、一般的にはポジションのオーバーナイト(夜を跨ぐ)はしないで、その日のうちに決着をつける。

さてならば米国金利の見通しについて諸説ある中で、そして「悲観バイアス」に陥り易い市場センチメントなどもある中で、何が最も信頼がおける情報かと言えば、実際の市場でついた債券利回りの水準だ。年金基金、大学基金、などの巨額な資金を運用して利回りを確保する使命を背負って投資判断をしている人達の考え方がリアルに示されているのが市場の数値結果だ。だからこそ、メディアの記事やアナリストのコメントに聞き耳を立てつつも、最終的には市場の決済値段が最も信頼のおける動向判断のための情報となる。

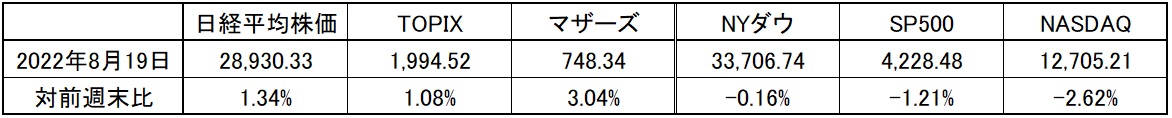

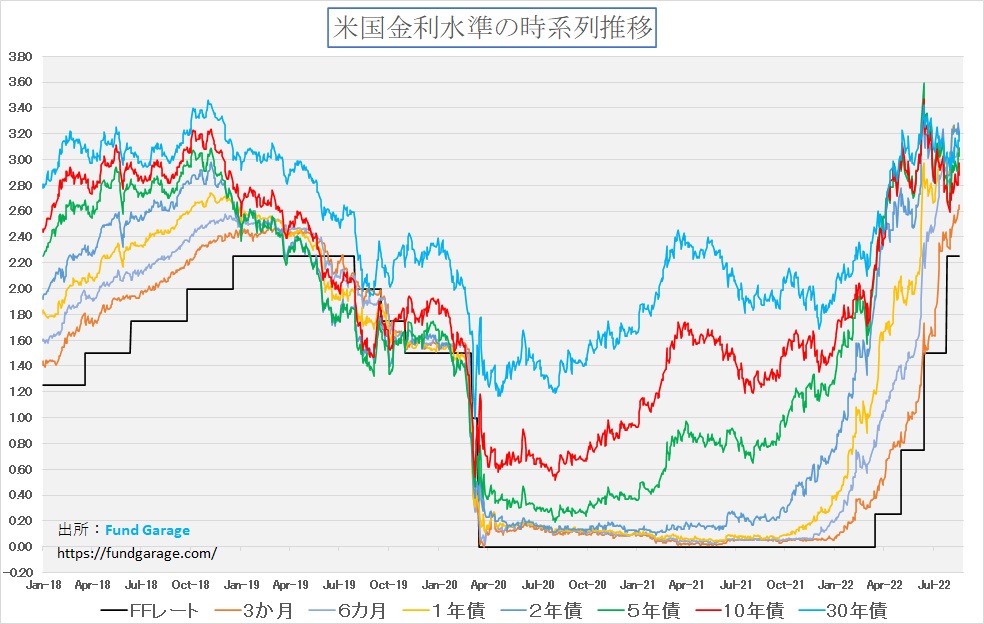

ならば米国債券市場はどうなっているかと言えば、下記のイールドカーブが全てを表している。さて、このイールドカーブを見て、どう何をどう判断するか?

米国債券市場は極めて冷静なまま

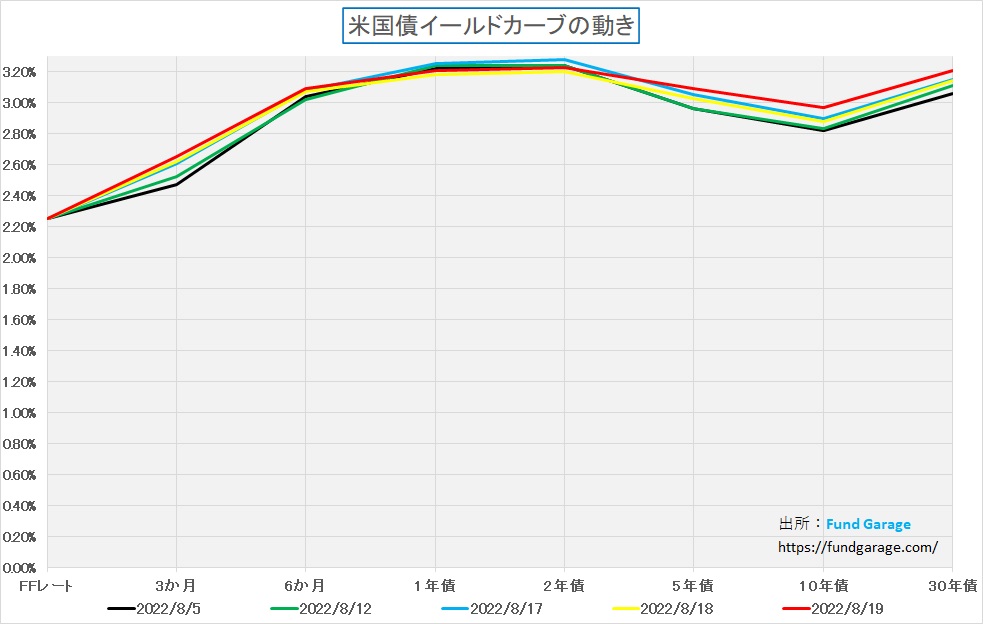

前掲のイールドカーブから見て取れることは、市場は利上げを気にするよりも、景気停滞、若しくはリセッションについてより神経を尖らせている。そして次のチャートを見る限り、債券市場はここからの大きな利上げを考慮していない価格形成をしている。

このチャートの続きに、短期金利の上昇をどの程度までならば書き込むことが出来るだろうか。イールドカーブのチャートと合わせて見て貰えば、今一番金利が高い年限は2年債だ。FRBが「景気が過熱しているから景気を冷やすためにも利上げを行い、それによってインフレを退治する」とリアルに考えているとするならば、間違いなく米国景気は大きく失速するので「この水準で10年債や30年債を購入しておけばパフォーマンスを挙げることが出来る」と判断している証左。

景気が失速するならば、FRBが利下げや金融緩和によって景気を刺激しなければ、失業率を引き上げることになる。そしてそれをするのがFRBの使命だ。利下げが行われれば、長期の金利も低下することになるので長い債券を買っておいて損はない。また多少はまだ利上げはあるかも知れないが、長期金利はこのあたりが上限だろうと判断して買うのが妥当だろうと判断しているのかも知れない。

短期FFレートは誘導目標をFRBが決めて日々その水準にあるようにコントロールするが、長期金利は基本的には自らの運用資金の中で、収益を生む金の卵として債券を保有することを決めた投資家が、実際に債券を買うことにより決まる。金利が上昇すれば債券価格は下がる。時価評価が必要ならば行わなければならないが、満期まで持ち続ければ、リターンは決してマイナスにはならないのだから。

ジャクソンホール会議を前に、確かに多少は金利は動いた。前掲のイールドカーブのチャートを見て貰えば、確かに赤い線(19日)の10年債は今月で一番高い水準になっている。だがそれでも2.97%と3%にもなっていない。寧ろ市場はリセッションを気にしているというのは、例のY軸を加工したチャートで見て貰えばよくわかる。

そしてもうひとつ重要なこと。それはこのチャートの一番左側にあるFFレート(誘導目標)を利上げによって2.75%や3.00%に引き上げた時、長期金利はどういうカーブを描けるのかということだ。単純に利上げ幅分を各期間プラスして上方にパラレルにスライドすることは有り得ない。

常識的に考えれば、利上げの結果、インフレが無くなり、景況感も改善し、従って金利は期間が長期になればなるほど上昇する順イールドになるとは努々思えない。そもそも「景気過熱」をクールダウンさせることが利上げの目的なのだから。寧ろ2年債と10年債の長短逆転金利状態はより酷くなるように思われてならない。

インプライドボラティリティはどうなっているか

原資産とボラティリティの間には正反対に動くという負の相関関系があることは実証されているが、インプライドボラティリティは原資産のオプション取引の値段から逆算される。オプション価格の決定要因をブラックショールズモデルに紐解けば、①原資産価格、②行使価格、③残存期間、④ボラティリティ、そして最後に⑤金利となる。もしオプション価格が与えられれば、④を除く4項目は市場等で確認出来る数値なので、ボラティリティはそれらから逆算することが出来る。当然逆にオプション価格を決めるためには、④は自ら決定してから計算することになる。オプション価格は手数料が幾ら抜かれているか分からないと言われる所以はここにある。だが通常は業者間でコンペして決めたりするものなので、談合や闇カルテルでも結ばれていない限り、ヒストリカル・ボラティリティなどからの推計で合理的な価格の取引が可能だ。

そのインプライドボラティリティ、Bloombergが市場の波乱を示しているというような記事を掲載した。曰く「270兆円のオプション期日到来、米株強気派の運命を左右か」という記事だ。だが記事中にある「デリバティブ(金融派生商品)市場がボラティリティーの抑制で大きな役割を果たしてきたとの見方がある。ボラティリティー低下でクオンツ戦略のトレーダーが株買いを余儀なくされ、より幅広いグループの投資家も上値を追うために市場に戻ってきた」というのは、あまり一般的なロジカルな見立てではない。また確かに270兆円と言われると巨額だなと感じるかも知れないが、基本的に多くのポジションはロールされるものだ。短期的には市場の波乱要因となる時もあるが趨勢を決めるものではない。

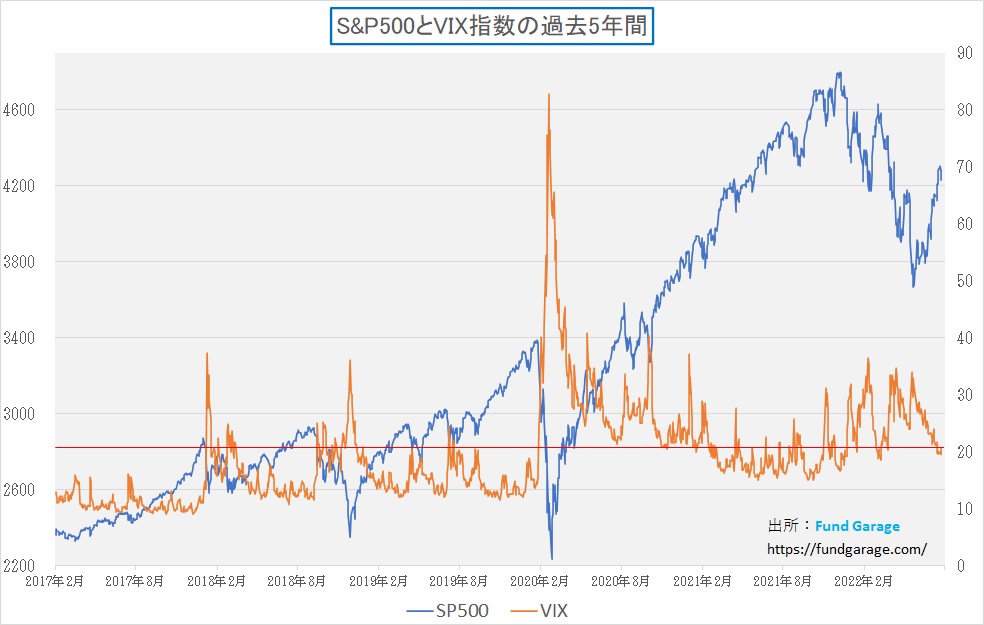

下のチャートを見て貰うと、実はパンデミック後の市場の中では現状の20.63というレベルは決して低過ぎないことが見て取れる。その一方で、S&P500の6月16日からの戻りは如何にも早過ぎる。ただこのインプライドボラティリティ、10を下回って一桁台に入ってくると急落のシグナルとなる場合がある。だが、現状の水準は決してそこには到達していない。

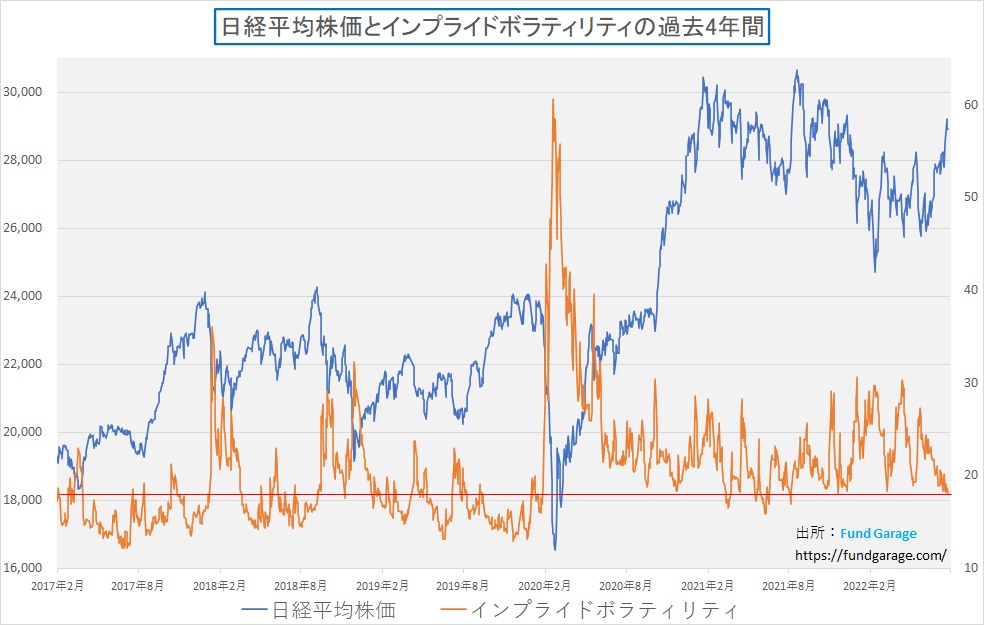

寧ろどちらかといえば、日経平均とインプライドボラティリティの方が不安定かもしれない。だが危険水準は一桁台なので、現状18.11もあり、これがすなわち急落のシグナルになるとは思えない。

基本的に、オプションなどのデリバティブ取引は、それだけをアウトライトにトレードすることは殆どない。中にはオプション取引だけを行う人がいるのは事実だが(実際、私もオプション取引だけの専用ファンドを数年間運用していた)、通常は何某かの原資産価格の変動リスクを抑制するため、すなわちヘッジ目的として使われる。

右肩上がりのビジネス・トレンド

アプライド・マテリアルズ(AMAT)と東京エレクトロン(8035)の決算から

世界的にNo.1とNo.2の半導体製造装置メーカーの両社だが、その決算説明会をあらためて同時に聴いてみると非常に興味深いことがわかる。もしかすると、米国株の価格形成と、日本株の価格形成の微妙な違いを感じて貰えるかも知れない。誰でも試すことは出来るので2社分で約2時間超、トライして貰う価値はあるだろう。

何が違うかといえば、両社のCEOのプレゼンの仕方も異なるが、一番の違いはアナリストの「視点」というか、「拘り方」の違いが非常に面白い。外資系企業で働くのと、日系企業で働くのとでは、その雇用の習慣もジョブディスクリプションに対する考え方も、当然「終身雇用」や「能力・成果主義」かの違いも実感出来るが、そうした人事評価や文化の違いに似たものが、アナリストの質問にも垣間見える。言ってしまえば、日本のアナリストの視点は小さく細かく、BS/PLのひとつひとつの勘定科目の数値の置き方に拘り過ぎる小姑型、米国の方がもう少しおおらかにそれらを捉え、寧ろ技術トレンドなどに拘る感じだ。ただどちらもマクロの刷り込みが現状かなり悲観的なものとなっていると感じられるだろう。「何度もCEOが違うって、補足しているじゃない」と言いたくなることが、今回の両社のカンファレンスでは多い。

一方、企業側の方で共通しているのは、両社ともに目先のマクロの変動はプラスもマイナスもあるものの、中長期的には全くの楽観論であり、非常に強気だということ。その背景にあるのが半導体需要の拡がりとその強さだ。面白いことに、両社共にCEO自ら、アナリスト達に向けてマクロによる短期的なブレとは関係なく、半導体製造装置業界の将来性を「ここを皆さんときちんと共有したい」というトーンで語っていた。

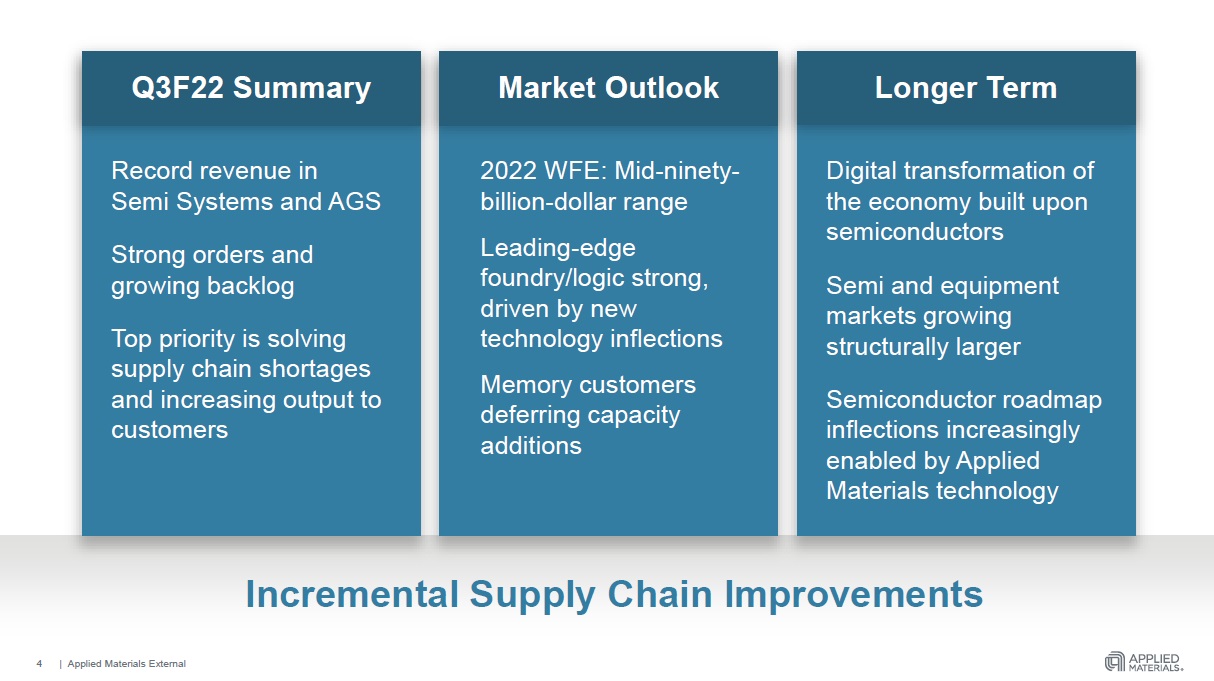

下にアプライド・マテリアルズ(AMAT)の資料のハイライトを二つお見せする。ひとつめが足許と、今期見通しと、そして長期的な見通しだ。

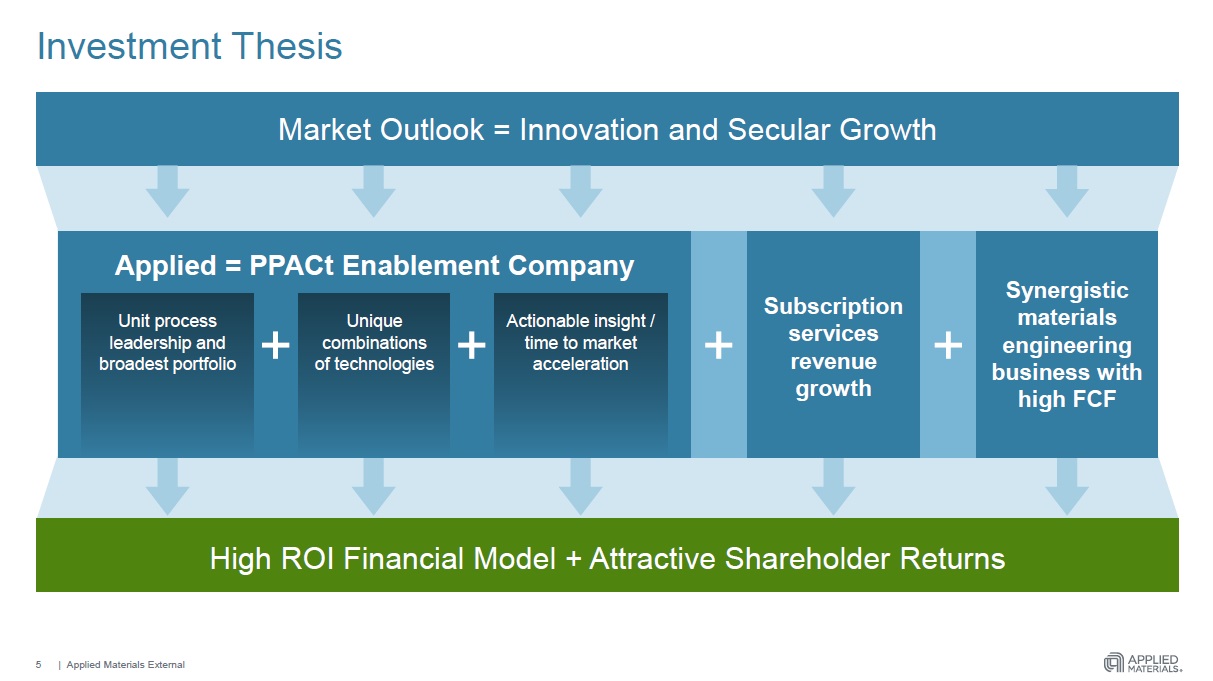

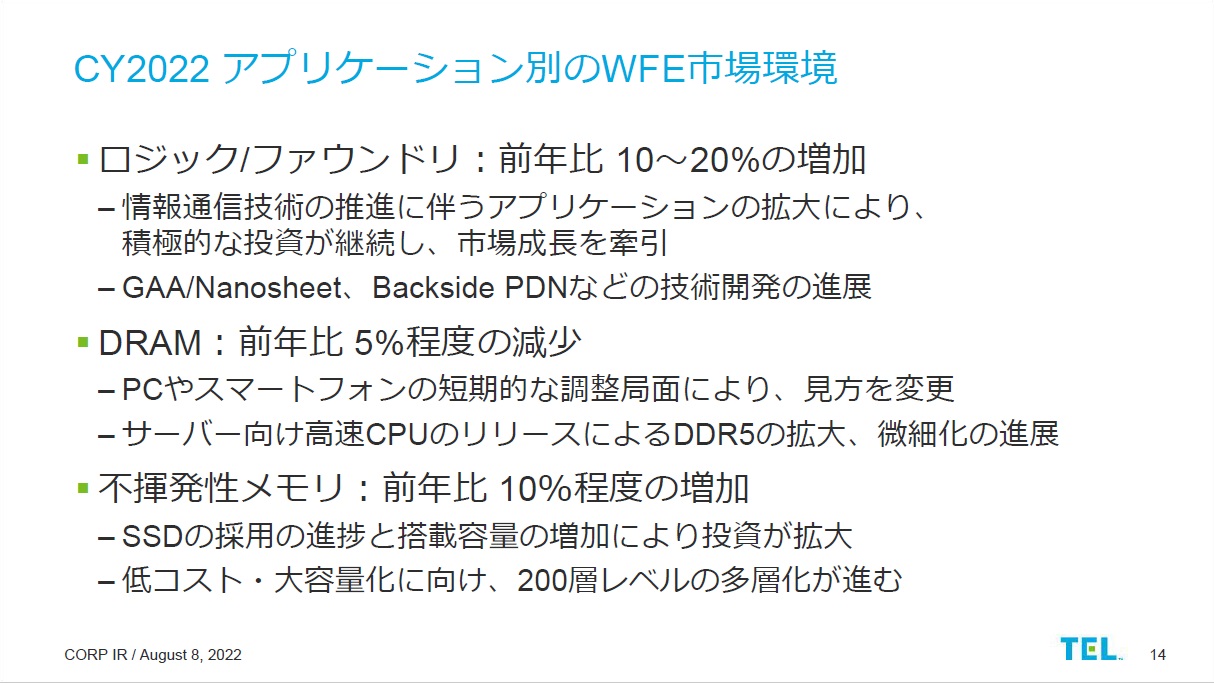

次の資料がこれまた面白い話に繋がっていた。弱気と言うか、悲観的なアナリスト達は、今期のWFE(ウェハービジネス)の見通しが若干下方修正されたことで、もしこれが更に続けば(その可能性は低いというのがそもそもAMAT側の見方)、トップラインも減少するのではないかと考え、そしたらどうするのだという質問を投げかける。だが、アプライド・マテリアルズのCEOはそんなことには動ぜずに答えている。そのポイントがサブスクリプション・サービスのモデルだ。

要は、製造装置のインストールが半導体メーカーやファンドリーにどんどん進めば進むほど、今度はそれをメンテナンスしたり、サポートしたりする仕事がどんどん増えるということ。現代の製造装置は「売り切り」で、納入設置後は顧客側にお任せというほどシンプルなものでは無いからだろう。

半導体ビジネス、古い知見は入れ替えるべし

アプライド・マテリアルズのGary Dickerson CEOも力説していたが、半導体が使われる領域がパソコンとスマホぐらいと考え、半導体のタイプがCPUと呼ばれるロジック系と、DRAMやNANDなどのメモリー系だけだと思っていると、もう全くこの先の世界経済を見誤るだろうと思われる。ある意味では、半導体のトレンドこそがこれからのマクロ景気の動向をリードする。

それはGary Dickerson CEOの「ICAPS customers, who serve IoT, communications, auto, power and sensor markets, are reporting areas of strength and weakness.(IoT、通信、自動車、電力、センサー市場にサービスを提供する ICAPS の顧客は強い分野と弱い分野の双方を報告している」というコメントにも表れる。そしてこのコメントのインプリケーションは大きい。

米国Walmart(WMT)の決算説明の中でもあったが、今や日常品や食料品などのビジネスにもIoTや各種センサーは欠かせない。更にそれをクラウドがデータとして抱え込み、そのビッグデータをAIやデータサイエンティストなどが解析し、次の展開へと発展させる。

クルマがBEV(電気自動車)化するほどに、クルマは半導体の塊となる。結果、上述のように「ICAPS の顧客は強い分野と弱い分野の双方を報告している」ということになる。ひとつの証左が下の東京エレクトロンの資料だ。

確かにパソコンとスマホの需要は一部で停滞した。だがそれは前回明らかにしたように、「ローエンド」の端末であり、ハイエンド、プレミアムなものは別であり、当然サーバーなどのCPUなども別の世界だ。更に、AMDに買収されたザイリンクスが提供するFPGAのような半導体は、AMDの技術と合わさり、今後航空宇宙や防衛関係にも需要が大きい。実は今回、私もあらためてアプライド・マテリアルズと東京エレクトロンのカンファレンスコールをおさらいし、そしてもう一度AMDのカンファレンスコールを視聴して腹落ちしたものがあった。

この4‐6月期決算、5-7月期決算の大きな特徴として、この拡がる部分をどう捉えられるかが今後の投資成果に直結するように思われる。今回の東京エレクトロンとアプライド・マテリアルズの決算内容を色眼鏡無しで確認することはそれだけ意義がありそうだ。

強かったウォルマートの決算を支えたもの

リセッション懸念を和らげ、週末に向けてやや金利が上昇することに貢献したのは、アメリカ合衆国アーカンソー州に本部を置く世界最大のスーパーマーケットチェーンであり、売上額で世界最大の企業であるWalmart(WMT)の決算がNon-GAAP EPS of $1.77 beats by $0.17. Revenue of $152.6B (+8.2% Y/Y) beats by $2.64B.となったことだ。個人消費の分野でも堅調さが確認出来るということで、リセッション懸念が和らいだ。それ故、やや長期金利が上昇した。

Walmartの決算説明カンファレンスで非常に興味深いくだりだったのもやはり質疑応答だった。それはDoug McMillon CEO宛のもので「中高所得層の買い物客が Walmart を選んでいる」というのは本当かというものだった。だが確かにインフレ、インフレと世の中が騒ぐ中で、「food and consumables(食品と消耗品)」 の売上を同社は伸ばしている。

背景には、中高所得層がWalmartでのショッピングを嗜好したということ。それは賢く節約しようという生活者としての知恵が反映された部分だ。確かに他の業界の動向を見ていても、中高所得層の購買力は落ちていない。ただ、より価格センシティブになっているだけで「お金」ならばあるということ。インテルは駄目だったが、AMDは良かった件、クアルコムは駄目だったが、アップルは良かった件などと背景事由は一緒だ。

まとめ

されどジャクソンホール会議を市場は気にするだろう

前述したように、この週末にジャクソンホール会議が行われる。そもそもはかつてバーナンキFRB議長がジャクソンホール会議でその先の金融政策に関する考えを発表したことがきっかけで、その後、ジャクソンホール会議があたかも今後のFRBの金融政策方針が発表される場のように受け取られるようになった。ただ実際には事前に騒がれているようなことにはならないことの方が多い。

寧ろ、肩透かしになる可能性を否定しない。勿論何かコメントするかとは思うが、現状の金利水準からどうすれば利上げの絵を描けるのかが、正直分からない。逆に更なる利上げを正当化するためには、より明確に「何が値上がりしているのか」という事実を示すこと、そして債券市場で投資家が債券を売り、価格が下がり、金利が上がるという状況を示現することだ。

時々耳にする勘違いは、景気が過熱してインフレになっているというものだ。現実は需要と供給のミスマッチがモノの値段を高めている。またウクライナ情勢などの地政学的リスクにより引き起こされている燃料価格の上昇が物価上昇の理由であり、これらは景気に対して抑制的には働いても、景気を過熱させる方には働かない。

エヌビディア(NVDA)の決算

米国市場24日の引け後、すなわち日本では木曜日25日の朝、エヌビディア(NVDA)の決算と収益ガイダンスが発表される。既に同社はゲーミング・セグメントの売り上げ低迷から下方修正を発表したが、一方で、AI分野やデータセンタ分野での引きが強いことで、市場は期待を繋いでいる。

もし実際に蓋を開けたら、更に状況が悪化しているとか、新しい悲観材料が提供されれば、結構マーケットはしんどい状況になるかも知れない。ただ今までの関連する他社の決算状況を見る限りにおいて、ニュートラルからポジティブなイメージの決算が発表されるだろうと考えている。

最悪な状況は、同社の決算が市場の失望感を招き、そしてその翌日から始まるジャクソンホール会議で、パウエル議長の口から更なる大幅利上げについて積極的だというトーンのコメントが発せられることだ。ただその可能性はメインシナリオ、サブシナリオ、リスクシナリオと考えた場合のリスクシナリオでしかないと個人的には考えている。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

※ 現在、トヨタ自動車(7203)をリストに加えることを検討しています。そもそも「大好きな」企業ではあるのですが、同社については「あまりにも王道過ぎる」というコメントをリアルセミナーなどでも昔からよく聞くもので、「抜き」で考えてきました。ただメンバーの方からのご意見を聞いて検討することとしました。

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。