市場予想は市場予想、振り回される必要は無い

まずは総論

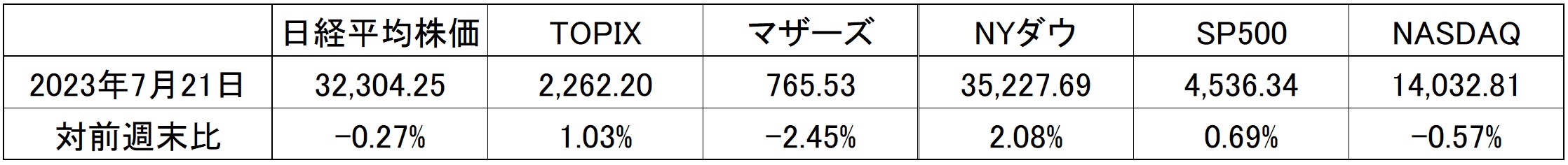

先週の株式市場、市場ごとのパフォーマンス相違よりも、株価指数の計算ロジックの違いがまざまざと印象を違える結果となった。下の表に歴然と示されているように、日経平均株価V.S.TOPIX、NYダウV.S.ナスダック総合、共に同じ国の株式市場でありながらプラスマイナスの方向感すら違うから面白い。恐らく、米国株に投資している人は「NYダウ、6年振りの10連騰」という報道には違和感しか感じられていないだろうし、日本株に投資している人は「へぇー、日経平均は下がってたんだ」と驚かれてもいるだろう。これこそが「インデックス・マジック」、指数の計算ロジックの違いによる差異だ。よりポートフォリオのパフォーマンス実態を示すのは、やはり「時価総額加重平均型」の株価指数だと言える。因みに、同じベースで計算すると、SOX指数ことフィラデルフィア半導体指数は△1.37%の下落となり、こちらも「時価総額加重平均型」の株価指数となる。

その意味では、恐らく米国市場については下記の表を見て貰った方が、先週の市場動向についてはリアルな実感が湧くだろう。注目すべきは赤いフォントの縦の列の数字。米国の時価総額上位10銘柄(エクソンモービルは5月26日時点では10位、現在は下がりつ続けて第15位)の対前週末騰落率だ。ただ逆に言えば、「時価総額加重平均型」の株価指数でありながら、そしてその上位銘柄の時価総額が大きく下がったにもかかわらず、ナスダック総合のパフォーマンスが僅か△0.57%の下落に留まっていることの方が驚きかも知れない。

トヨタ株上昇と、東京エレクトロン株下落と。

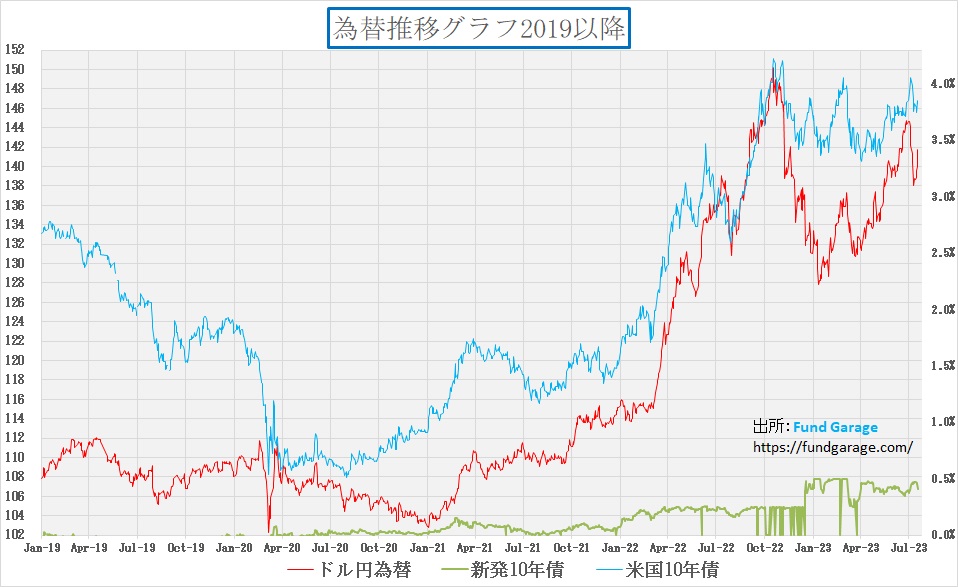

先週の日経平均株価は下落、されどTOPIXは上昇という現象は、トヨタ自動車(7203)の値上がりと、東京エレクトロン(8035)の値下がりだけで象徴的に説明し得る。「時価総額加重平均型」の株価指数であるTOPIXの変動に最も影響を与える銘柄は、時価総額が31.26兆円と日本最大であるトヨタ自動車ということは言うまでも無いが、先週の同社株の騰落率は+3.13%とTOPIXの上昇率の3倍強となる。ならば何が一番同社株価の上昇に影響を与えたかと言えば為替の動きの筈だ。前週末の138.80円から141.73円へと3円近くも円安に動いたことで買い安心感へと繋がった。決算発表はまだなので、当然決算絡みではない。

一方の東京エクレトロン(8035)だが、こちらは△5.62%の下落となった。一番の理由は後述するTSMCこと台湾積体電路(TSM)が20日に発表した決算が芳しくないと評価されたことで、半導体製造装置関連銘柄の軟調な展開を誘ったこと。日経平均株価はダウ式平均株価(平均株価方式)なので、株価の絶対値が2万円前後にもなる値嵩株の影響を大きく受ける。

ということは、考慮すべきは「なぜ、円安に動いたのか」であり、「なぜ、TSMCの決算は市場予想を下回ったのか」ということだ。トヨタ自動車も東京エレクトロンも決算発表で売られたのではないのだから、確認すべきは個別事情ではない。

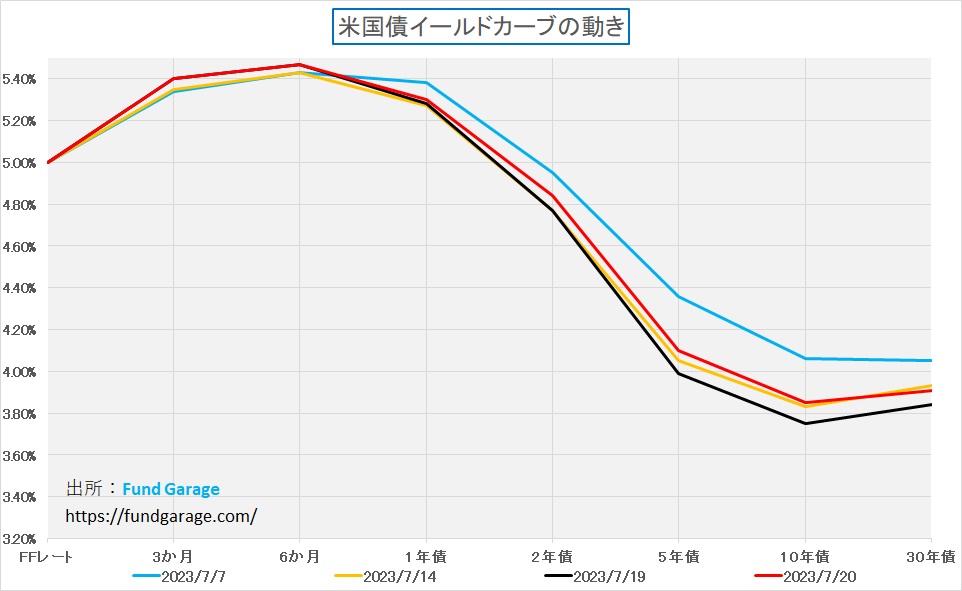

米国株下落は新規失業保険申請件数の増加と金利上昇・円安

20日に発表された米新規失業保険申請件数は前週比0.9万件減少し、市場予想の中央値だった24万件を下回る22.8万件となった。これを受けて米国景気の先行き対する警戒感が後退、長期金利が上昇した。下のイールドカーブを見て貰えば明らかな通り、今月は短期金利の変動よりも長期金利の変動の方が大きい。今週25日と26日に開催されるFOMCを前に、市場は+0.25%の利上げは完全に覚悟の上だが、米景気の先行き関しては方向感のコンセンサスが出来上がっていない。だからこそ、マクロデータを見る度に、安堵してみたり、不安になったりしたりしている。先週はそんな不安の最中で、景気の先行き見通しについて「やや明るい」と受け止められる雇用関連のデータが発表されたということだ。

米国の長期金利が3.750%から3.850%へ上昇する中で、日本の長期金利は0.475%から0.410%へと低下した。つまり金利差が拡大したことにより円安が進んだ。米金利の変動幅が10bp(1bpは0.01%)に対し、日本のそれは5.5bpに過ぎないが、敏感に動いたようだ。

一方、米国株市場については、TSMCの決算以外に、テスラ(TSLA)とネットフリックス(NFLX)の決算が、FOMCを前にした利食い売りに拍車を掛け、金利上昇とも相俟って、所謂グロース銘柄全体に売りが拡がったと思われる。また今週24日寄り前に効力が発効するNasdaq100指数(ナスダック100)のスペシャル・リバランスを前にした時価総額上位銘柄への売りも加速要因のひとつと考えられる。

TSMCの逆風をどう捉えるかがカギ

前述した通り、TSMCこと、台湾積体電路(TSM)が20日に発表した決算、通年の売上高が前年同期比で10%減少を予想と発表したことを受け株価は4.5 %下落した。最高財務責任者(CFO)ウェンデル・ファン氏によれば、第3四半期の売上高は167億ドルから175億ドルの間になる見通しで、これは中間時点で前四半期比9.1%増加だ。また2023年の設備投資は以前の予測範囲である320億ドルから360億ドルの下限になると予想していると付け加えた。その理由として、半導体製造装置の設置に必要な熟練労働者の不足があり、これを理由に、アリゾナ州に建設中の新工場の生産開始を2024年から2025年に延期すると発表した。

一方で、アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)のリサ・スー最高経営責任者(CEO)は、人工知能(AI)向けの半導体市場が今後「3〜4年で年率50%成長する」との考えを示す一方で、台湾積体電路(TSM)に大半を委託する半導体製造について、TSMC以外の他社にも製造委託先を広げる可能性を示唆している。

この2つの話が意味することは、ひとつには勿論「在庫」を抱える一部半導体メーカーの生産調整だとは思われるが、一方で「旺盛な需要」が存在することも示唆している。超微細化が進む半導体製造においては、「クルマは急には止まれない」というのと同じように、生産品の品種入れ替えはそう簡単には行えない。細かな装置の調整が必要だからだ。

その一方で、現在台湾に集中している製造拠点は、地政学リスクの観点からも拡大・分散が求められている。こうした点を踏まえて、先週初めスー氏は台湾積体電路(TSM)を含むサプライヤーと会うために台湾を訪問し、「柔軟性を持たせるために、さまざまな地域にある製造拠点を利用したいと考えています」と話している。需要が蒸発してしまったのならば半導体製造装置を含む半導体関連企業の先行きは厳しいことになるが、見えてくる絵面は全く違うものの様に思われる。

Nasdaq100指数(ナスダック100)のスペシャル・リバランス

24日の取引開始前にNasdaq100指数の特別リバランスが行われる。実はこれ、発表されたのは7月3日であり、かなり急な話ではあるのだが、目的は特定銘柄への過度な集中に対処するため。リバランスはNasdaq100指数において、その指数構成比が4.5%を超える企業の合計ウェイトが48%を超えた場合、いつでも実施出来るという規定になっている。過去には2011年と1998年の2回行われた実績があるが、これを受けて、Nasdaq100指数に連動する投資ファンドの類はリバランスでポートフォリオの調整を余儀なくされる。

月曜日の米国市場寄付き前に効力を発揮ということから、通常はそれ以前にポジションを調整しておくことが必要(厳密に言えば、金曜日の引値で全調整)で、週末に向かっての売り材料であったことは確かだ。ただこの場合、日経平均などの採用銘柄入れ替えのようなオールオアナッシングではなく、ウェイト調整なので、短期的にはある程度売りが出てて弱含んでも、恐らく、気がつけば何事も無かったかのように収束しているだろうと考えられる。何故なら、調整の対象となるのは僅かに7銘柄、これらは需給で一時的に株価が歪んでも直ぐに修正されるレベルの銘柄ばかりだからだ。

今回の対象はApple (AAPL)、 Nvidia (NVDA)、 Microsoft (MSFT)、 Alphabet (GOOG)、 Amazon (AMZN)、 Tesla (TSLA)、Meta Platforms (META)の7銘柄。

Nasdaq100とは:Nasdaq市場全上場銘柄を対象とするNasdaq総合指数とは異なり、金融銘柄を除いた時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均で計算される株価指数。通常、NASDAQ(ナスダック)と読んでいるのは、総合指数の方であり、Nasdaq100の方ではない。

右肩上がりのビジネス・トレンド

マイクロソフト(MSFT)から目が離せなくなってきた

生成AIに世の中の関心を集めさせ、そしてエヌビディア(NVDA)の株価を爆発的な急騰に導いた影の立役者と言えば、間違いなくマイクロソフト(MSFT)だ。2023年1月24日に行われた同社の決算発表の前日、マイクロソフトはChatGPTの開発元であるOpenAI との長期的なパートナーシップの第 3 段階として、複数年にわたって OpenAI に数十億ドル規模、つまり数千億円規模の投資を行い、 AI の進歩を加速させるとともに、その利点が世界で広く共有されるよう取り組むと発表したことが、その後のChatGPTブーム、生成AIブームの加速に大きな布石となっていることは案外知られているようで知られていない。

そのひとつの証左が金額の大きさだ。私も含めて、数十億ドル規模、或いは数千億円規模と言われても、その規模感はなかなか理解し難い。比較例を挙げるとすれば、大規模な最先端半導体工場を作るのに必要とされる金額規模が数十億ドルだ。半導体企業が命運をかけて投資を行う規模の投資額を投じるというのは、幾ら時価総額が全米第2位のマイクロソフトと言え、慈善事業の気分で行う規模では到底有り得ない。

その後、エヌビディア(NVDA)が決算発表時に、市場が腰を抜かすような好決算を発表したことで、この生成AIへの注目度も流れも一気に加速した。そしてポイントの一つは、マイクロソフト(MSFT)はエヌビディア(NVDA)などの半導体メーカーとは競合関係ではなく、まさしく協調関係の間柄だということ。Azureと呼ばれるクラウドサービスでは、間違いなくAIチップなどのビッグユーザーであり、大切なお客様である一方、ChatGPTなどのAI製品をエンドユーザーに繋げるソフトウェアの開発者だ。エヌビディアがどんなに素晴らしいGPUを作ってAI環境を整えようとも、それを稼働させるソフトウェアが無ければ話は何も始まらない。

そのマイクロソフトが米国時間 7 月 18 日に公開した “Microsoft Inspire: Accelerating AI transformation through partnership:パートナーシップで AI トランスフォーメーションを加速”の内容は、恐らく今現在、市場もまだ評価し切れていない(或いは、FOMCや25日のマイクロソフト自身の決算発表を前に勇み足になることを躊躇っている)。目が離せないという理由はこれにある。

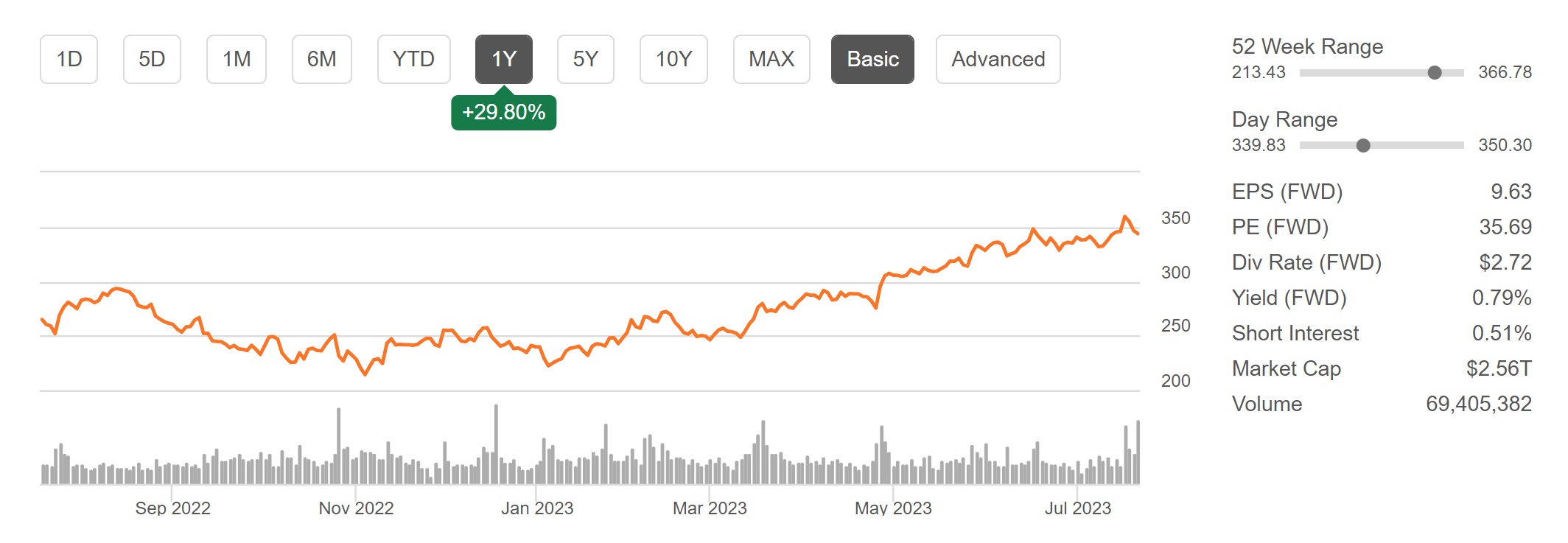

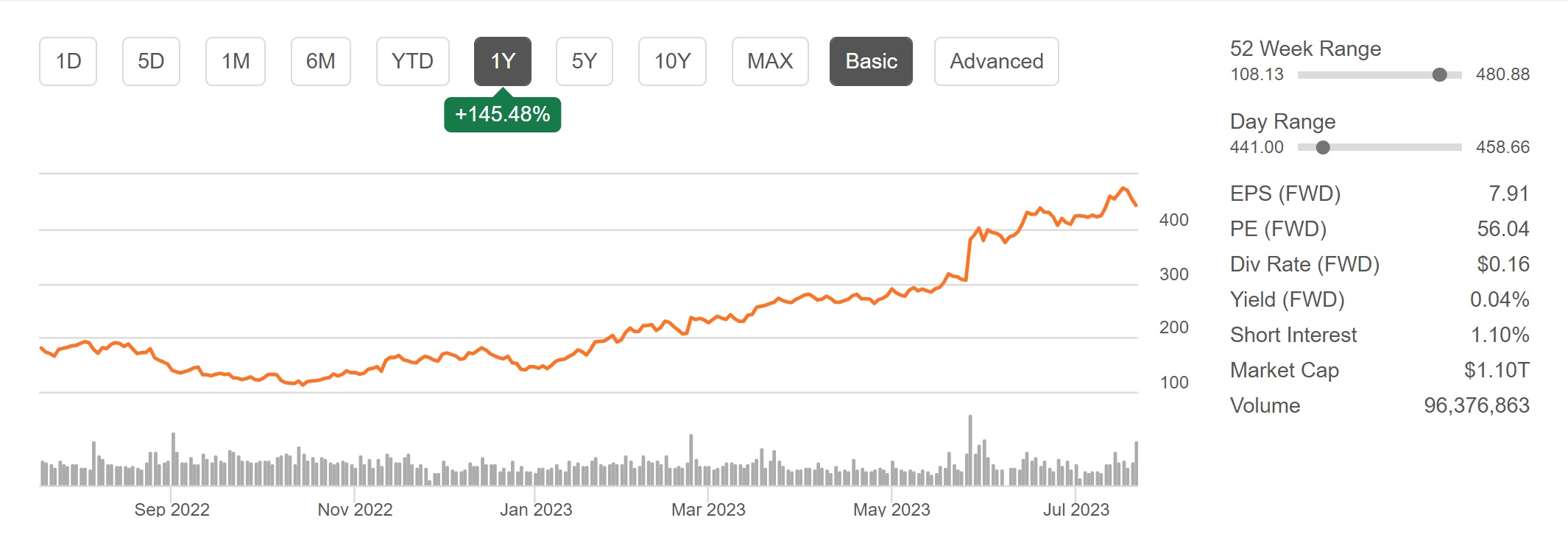

マイクロソフト(MSFT)の株価は30%、エヌビディアは150%

下のチャートはマイクロソフト(MSFT)のこの一年間のチャートだ。ここに示したように、この1年間の上昇率は約30%に過ぎない(30%の上昇を少ないと言ったら罰が当たりそうではあるが・・・)。

だが、このチャートの後に、下に示すエヌビディア(NVDA)のチャートを見れば、確かにあまり上昇していないなと思えてしまうかも知れない。なんとマイクロソフトの株価上昇率の約5倍近くの約150%の上昇率を打ち出しているからだ。生成AIブームの立役者であるマイクロソフトはどこまで評価されているのだろうか。

確かに、マイクロソフトは単にAIだけが主力の収益ドライバーなわけではなく、嘗ては盟友インテル(INTC)とWintel帝国を築き上げた「パソコン・サーバー業界」の横綱でもある。だがその盟友インテルは自社の技術的な理由によるとは言え、失速している民生用パソコン業界の向かい風も手伝って現在青色吐息。その業界がマイクロソフトの何発かある主力エンジンのうちのひとつである以上、エヌビディア程に元気が無いのは、ある意味で当然とも言えるのかもしれない。

だが今般マイクロソフトが「Microsoft Inspire」で発表した内容は、ある意味では生成AIの活用をマネタイズする具体的な手法の明示であり、またマイクロソフトが支配しているオフイスソフト環境の中で、それが現実化していくことを明確に示していると言える。

Microsoft Inspireの内容

詳細は “Microsoft Inspire: Accelerating AI transformation through partnership:パートナーシップで AI トランスフォーメーションを加速”から原文(日本語)に飛んでいただき、ご自身で確認して頂きたいが、ここでは主要なポイントを明らかにしておこうと思う。どれも凄い話だとは思うのだが、2番目の「Microsoft 365 Copilot の価格を発表」と6番目の「Meta とマイクロソフトのパートナーシップ」に個人的には大きなインプリケーションを感じる。ただ非常に残念に感じるのは、個人的なことだが、自分自身はこれらをビジネスの最前線で役に立てられる機会は、もう年齢的にも少ないだろうということ。なぜなら隅々にまで普及するには、相当な時間が必要だろうからだ。ただ能力のある企業や人材には、またとない機会となるだろう。

かつて、インターネットの黎明期、e-mailがFAXに置き換わるまでの時間軸を思い出す。またWindowsXPは2014年4月9日(日本標準時)を以って延長サポートが切れ、更新プログラムの提供が全て終了したにもかかわらず、尚、法人ユーザーでさえ暫く継続して使用しているところがあったことが思い出される。実際、それが金融機関だったのだから更に驚きを禁じ得なかった。

Bing Chat Enterprise の発表:商用データを保護する AI 搭載の業務用チャットとして Bing Chat Enterprise を発表。Bing Chat Enterprise は、Microsoft 365 E5、E3、Business Premium、Business Standard のライセンスを持つ組織を対象として、追加費用なしでプレビュー版を提供開始、将来的には Bing Chat Enterprise をスタンドアロンのサブスクリプションとして、1 ユーザーあたり月額 5 ドルで提供する予定。

Microsoft 365 Copilot の価格を発表:Copilot の一般提供開始時には、Microsoft 365 E3、E5、Business Standard、Business Premium を利用の顧客に対し、1 ユーザーあたり月額 30 ドルで提供。

生成 AI アプリの中には、リアルタイムの文字起こしやコピーライティングなど、単一の機能に特化したものもあるが、Microsoft 365 Copilot では何千ものスキルを自由に操ることが可能。Copilot は、文書、メール、カレンダー、チャット、会議、連絡先などのビジネスデータを基に回答を作成し、それを現在参加している会議や、あるトピックについて交わしたメール、先週のチャットといったような業務コンテキストと結びつけることで、質問に対してより豊かで関連性の高い、より実用的な回答を提供する。

また、Microsoft 365 Copilot は、何百万人もの人々が日々使用しているアプリケーションに統合されWord では創造性を高め、Excel ではデータを分析し、PowerPoint ではプレゼンテーションを設計し、Outlook では受信トレイを優先順位付けし、Teams では会議に出席したかどうかに関わらずその内容を要約する。

AI でセールス担当とカスタマーサービス担当を強化:Dynamics 365 Sales 内にて Microsoft Sales Copilot に直接機能を追加する。例えば、AI が生成した商談の概要や、文脈に合わせたメールの下書き、会議の準備といった機能だ。これによりセールス担当者は、Salesforce を含む顧客関係管理 (CRM) タスクを自動化でき、リアルタイムで実用的な知見を得て、AI 支援によるコンテンツやレコメンデーションを利用して顧客とのやり取りを大規模にパーソナライズでき、生産性を向上させてより多くの案件を獲得できるようになる。こうした機能は、すでに Microsoft Sales Copilot で利用可能な Teams 通話の要約機能やメールスレッド要約機能といった AI 機能に追加される。

Power Automate での Process Mining:Power Automate Process Mining における次世代 AI 機能の一般提供開始を発表。これは、AI を活用した知見をお客様に提供するもので、既存プロセスを最適化し、ローコードの自動化によって効率を高められるようになる。Process Mining により、ユーザーは組織全体で何が起きているか把握できるようになるほか、知見やアプリ、自動化の提案を生成する AI が使用できるようになり、Power Platform を利用して必要なソリューションを迅速に構築できるようになる。

Azure OpenAI の利用可能地域を拡大:Azure OpenAI Service が利用できる地域を北米と西ヨーロッパで拡大し、アジアでも初めて利用できるようにした。

Meta とマイクロソフトのパートナーシップ:Meta Platforms(META)とマイクロソフトは、Azure および Windows における大規模言語モデル「Llama」ファミリーへの支援を発表した。この発表には、マイクロソフトが Meta Platforms(META)の優先パートナーとなり、Llama 2 の新バージョンを法人向けにリリースすることが含まれる。本発表は、Azure を利用中のお客様が、Azure 上で 7B パラメータ、13B パラメータ、および 70B パラメータの Llama 2 モデルを簡単かつ安全にファインチューニングできることを意味する。さらに、Llama 2 は Windows 上でローカルに稼働できるよう最適化されるため、Windows を使用する開発者は、 Direct ML 実行プロバイダを ONNX runtime を通してターゲティングすることで、Llama 2 を活用することがでる。

まとめ

現状は予想通りの展開が続いている

先週の株価変動は概ねすべてが予想通りの展開であり、またロジカルに説明の出来るものだ。ただお分かりの通り、これらはジグソーパズルをするかの如く、全てのピースが揃っていないと完成しない絵でもある。仮に前回「これから次回FOMCに向かって、※いろいろなドラマがあると思うし、当然その後も続くだろう。」とお伝えしように、NASDAQ100指数の特別リバランスなどの存在を知らなければ、先週の株価変動の要因説明は確度がかなり下がったことだろう。その意味でも、今現在は概ね予想通りに進んでいると言える。

確かにテスラ(TSLA)とネットフリックス(NFLX)は決算発表を受けて値下がりしたが、直近の値上がりを考えれば、ある意味では短期筋に利食いタイミングの口実を与えたに過ぎないとも取れる。前者はBEVの充電プラグのデファクトスタンダードとなるかも知れないという材料も含めて上昇してきた背景があり、後者はアカウントの共有制限による収益性向上を期待して上昇してきたという背景があり、共に大きく上昇してきた事実がある。

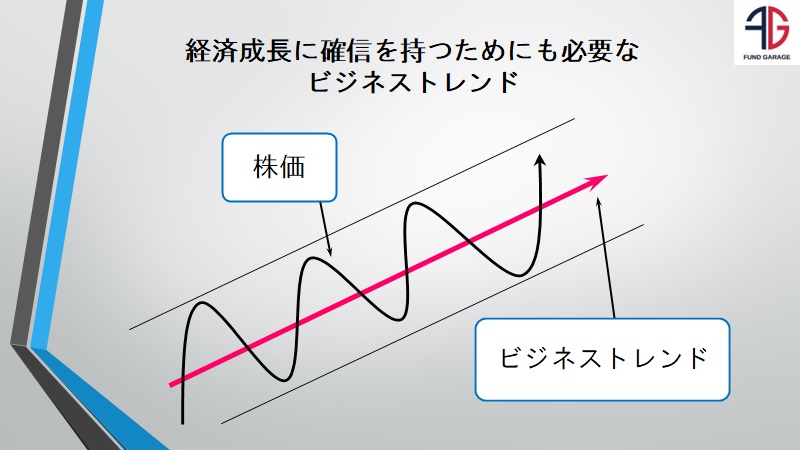

またTSMCの決算についても、確かに四半期決算という短い時間軸で捉えれば「市場の期待値を満たし切れなかった」という点までは否定しないが、重要なことのひとつは、企業の設備投資の時間軸と、ウォール街が好きな3か月間の企業業績の変動とは時間軸が一致していないということ。大きな右肩上がりのビジネス・トレンドの中でも、短期的には需給で上昇する時もあれば下落する時もある。ならば短期的に売られただけの時は、正に「買いの好機」と捉えることが出来るだろう。下の図で示すように、仮に右肩上がりのビジネス・トレンドがあったとしても、短期的な上昇波動の頂点で買ってしまい、下落波動の中の底界隈で手放してしまえば投資収益は上がらない。

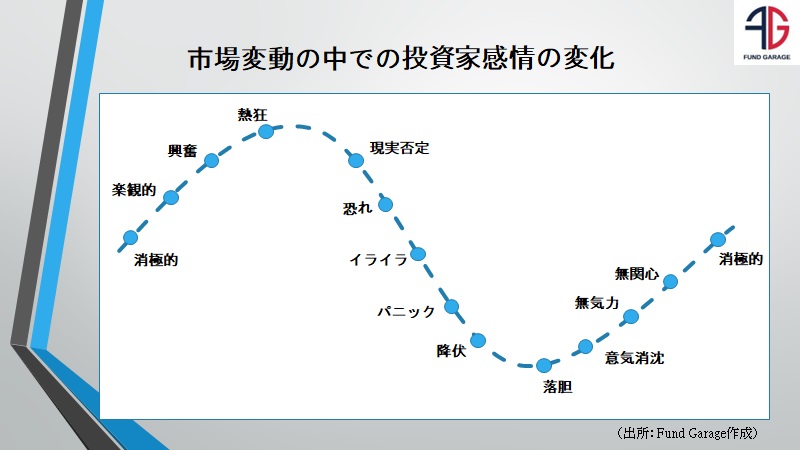

ただ一般的には「少し下がったら買おう」と思っている投資家の多くが、実際に株価が下がってくると買いの手を引っ込めてしまうのもこれまた真実だ。これは行動経済学的にも説明されている人間の基本的な行動原則であるようだが、これを克服する方法は実は簡単なことでもある。それこそがよく言われる「時間を味方につける」という考え方だ。以前にも掲示したことがある図ではあるが、上図と併せてあらためてお伝えしたい。

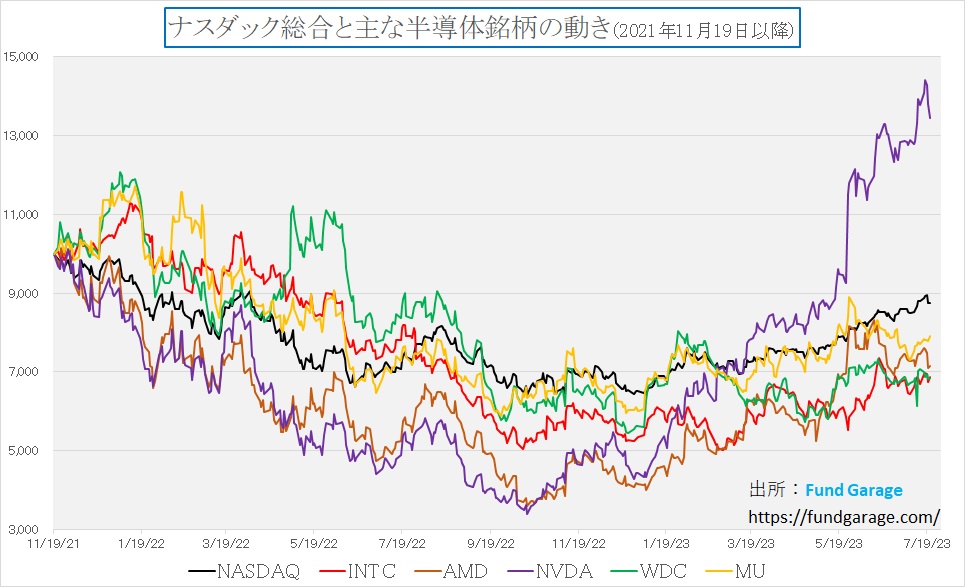

上記の図で示した投資家心理は、たとえ職業投資家であるファンドマネージャーとて同じこと。「これはいける」と思って投資したあと、下がることなく一本調子で値上がりが続く、なんて銘柄はまず存在しない。話題のエヌビディア(NVDA)も、ナスダック総合が史上最高値をつけた2021年11月19日に投資を開始していれば、正にそのタイミングは上記の図で言えば「興奮」して、「熱狂」の最中ということになるが、実際にはその1年後には当初を100とした場合に、約35の水準にまで下落している。まさに「パニック」であり、「降伏」、「落胆」の状態もあった筈だ。そして今では約140前後の水準にまで上昇している(下図をご参照)。

実はこのエヌビディア(NVDA)、最初にプレミアム・レポートでご紹介した2019年2月15日の値段は39ドル34セントに過ぎない。それからまだ5年も経過していないが、既に10倍(テンバガー)の域に到達している。ここまでの成功例も勿論沢山あるわけではないが、重要なことは、これまでに幾度となく「熱狂」もあれば、「落胆」もあったということ。ただ都度都度、ビジネス・トレンドが右肩上がりかどうかを確認することで、難を逃れて買いの好機を捉えることが出来、そして現在があるということ。そしてまた、「AI」に関するドラマは「Just the beginning」に過ぎないということも重要だろう。先日もあるセミナーで「ChatGPTを使ったことがある方」と尋ねてみたところ、殆ど手が上がらなかったのが事実。正に「インターネット革命」と呼ばれたドラマが始まった頃に状況は類似している。当時も自宅でインターネット環境を整えている人は少なく、だからこそ、毎年のサンクスギビングデーのあと、ブラックフライデーに続いて、翌月曜日がサイバーマンデーと呼ばれるようになった。それは会社に出社して、漸く誰もがネットショッピングが出来るようになるので、殺到したからだ。

FOMCだけでなく、決算発表も目白押し

今週、いよいよ多くの注目企業が決算を発表する。市場はどうしても「市場予想をビート(beat:打ち克つ)した、しない」に固執してしまうが、本来見るべきものは大きな流れが変わっていないかどうかだ。市場予想が常に正解を示しているわけではなく、当たる時もあれば、外れる時もあって当然。寧ろ当たることの方が不思議だぐらいに考えた方が良いだろう。

来週の主な米国株の注目決算銘柄をご紹介する。

7月24日:NXP Semiconductors ( NXPI )

7月25日:キンバリー・クラーク ( KMB )、マイクロソフト ( MSFT )、ビザ ( V )、テキサス・インスツルメンツ ( TXN )、ベライゾン ( VZ )、アルファベット ( GOOG )、ゼネラル・モーターズ ( GM )

7月26日:メタ プラットフォーム ( META )、コカ コーラ ( KO )、ボーイング ( BA )、AT&T ( T )

7月27日:マスターカード ( MA )、マクドナルド ( MCD )、コムキャスト ( CMCSA )、フォード モーター ( F )、インテル ( INTC )

7月28日:エクソン モービル ( XOM )、プロクター アンド ギャンブル ( PG )、シェブロン ( CVX )

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝癸ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「消費者物価指数と投資の基本①株と債券の基本【元銀行員VTuber】」となります。今回は前回まで3回続いた「金融緩和の歴史」のようなちょっと難しい話と正反対に、ご希望も多かった①株と債券の基本、をお伝えしています。是非ご覧頂き、チャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

まだまだ始めたばかりの取組みで、動画本数も全18本とですが、今後も着実に毎週1本ずつは最低でも増やしていく予定です。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。