シリコンバレーはやはりシリコンバレー

全米ツアー初めの所感

昔から言う話だが、茶筒(単に缶でも同じ)を真上から見れば〇(丸)に見え、真横から見ると▢(四角)に見えるという教えの通り、同じものを見ても、見る角度によって全く異なって見えることがある。今週初めからサンフランシスコ(ベイエリア)に入り、久しぶりの「シリコンバレー」を楽しむ(←私にとってはまさにこの表現が最適なので)ことが出来ているが、おそらくコロナの影響がかなり大きかったのだろう。確かにいろいろなものが、「見る人」によって違って見えるだろうな思わされる。一言で言うならば「シリコンバレーの繁栄、その光と影」とでも言うべきか。2024年秋に行われる大統領選挙は、やはり大きく国論を二分するのだろうなとさえ、早くも感じさせる。

有体な表現を使えば「二極化が進む、進んでいる」となるのだろうが、従来の「二極化」とは背景も意味も違う。すなわち「(倒せウォール街の標的となった)資本主義至上主義」、或いは「強者の論理」というような背景で二極化が加速しているのではなく、コロナ禍が導いた人々の生活様式の変化、働き方の変化がその大きな要因であることは間違いなさそうだ。

ドットコムバブルに沸いた頃のシリコンバレー界隈のレストランと言えば、ランチ時からステーキハウスが賑わうような光景があちらこちらで見られたものだ。まだ当地に到着して数日なので、たまたまそういうシーンに出くわしていないだけだと言われれば反論はしないが、やはり肌感覚で、当時とは何かが大きく違う。

そのひとつには、間違いなくホームレスが思った以上に多いことがあげられる。ただそのホームレスというのも、所謂不景気の時に多い”要生活保護”という感じの、路上や公衆トイレの近くで暮らすタイプのホームレスではなく、ノマド・ワーカー(「Nomad(遊牧民)」と「Worker(働く人)」を組み合わせた言葉)の類なのかも知れないタイプのホームレスが増えている、というのが新しい発見かも知れない。米国らしいと言えば米国らしいのだが・・・。

もちろん、サンフランシスコのダウンタウンで、やや危険と言われるエリアに行けば、真昼間から舗道にうつ伏せて熟睡している典型的なホームレスも数多出くわすのは事実だ。これも明らかに多い。ドットコムバブルの当時はサンフランシスコ・ベイエリアに限らず、それこそニューヨークなどでも、この手のタイプは減り、だいぶ治安は改善したなと感じさせるものがあったが、今は間違いなく日本人観光客が暢気に街に繰出したら危ないだろう(正直、私でも、NOBU Hillなどと呼ばれる当地屈指の高級住宅街などを除けば、出来れば徒歩で出掛けるのはご遠慮したい感じだ)なとさえ思ってしまう。

だからと言って「木枯らし吹く」ような不景気感が漂っていると言えば、全くそれはない。このエリアに来たら必ず寄るショッピングモールも二つ探索してみたが、当時よりも更にプレミアム・ブランド系に傾斜している感じがある上に、人手も多い。単にウインドショッピングをしているだけかどうかまでは、まだ見極め切れていないが、確りと人出はある。さらに驚くことに、兎に角、何処へ行くのも呆れるほどに渋滞が酷くなった。サンフランシスコからサンノゼまでを結ぶフリーウェイ101号線は、決して以前のようには走れない。有料のExpressレーンをすっ飛ばしているクルマも多いが、兎に角、その台数が多過ぎる。それはレジデンシャル・エリアと呼ばれる住宅地がたくさん開発され、人が増えているからだろう。

一方で、フリーウェイの舗装は驚く程、きれいになった。ドットコムバブル当時は「さすが車検のない国だな」と思わせるほどに「塗装面が色褪せた」ようなポンコツ車がたくさん走っていたし、路側帯には常に故障してレッカーを待つ車があった。また凸凹な舗装が災いするのか、あちらこちらにバーストしたタイヤの欠片が落ちていたものだ。だが、綺麗な舗装に、確りと車線区分のホワイトラインが描かれたフリーウェイは以前とは明らかに異なる。故障車は現時点でまだ見ていない。その片側6車線のフリーウェイを、これでもかという割合(本当に多い)で「テスラ」が疾駆していく状況は、「さすがシリコンバレーだな」と妙に感心させられたりもするものだ。

つまり、強気でも、弱気でも、楽観論でも、悲観論でも、何れの立場でもストーリーを作ろうと思えば作れてしまう状況があるということだ。だからあらためてひとつ最初にお伝えしたいのは、明らかに「ドットコム・バブル」当時の状況と今とは違うということ。そして実はこうしたホームレスなどについては、雇用統計や、ましてや新規失業保険申請件数などには反映されないということも忘れてはならない。その比較をしても、恐らく何の足しにもならないだろう。

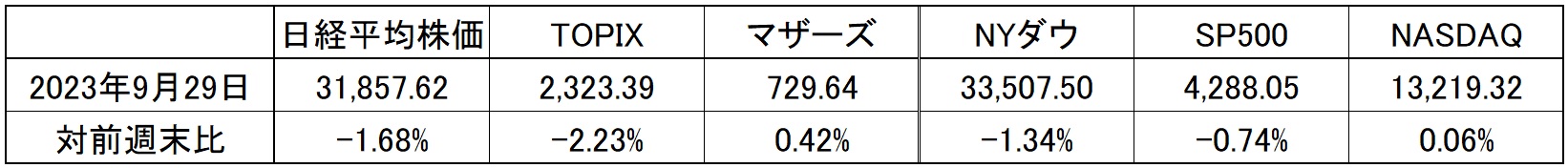

また、この見方によって同じものが〇にも▢にも見える状況が、話題の「米連邦取引委員会(FTC)がアマゾン・ドット・コムを反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いで提訴」した問題の本質であり、また連邦政府が10月1日か閉鎖されるリスクを市場が危惧しなければならなくなった問題(執筆時点では、まだ連邦政府が閉鎖されるかどうかは決まっていない)の本質でもある。そうした諸々を踏まえて、先週の日米各市場の騰落率は下記の通り。週末、結局米国市場は週明けから始まるかもしれない連邦政府の閉鎖を危惧してNASDAQ以外は下落して終わった。

米イールド・カーブのフラットニングと円安

先週は結構円安が進んだ。週初148.30円程度で始まったものが、週末終値は149.37円と1円以上の円安が進んでいる。恐らく、多くの為替相場師達は「予想通り」と言っているだろうと想像するが、もしその論拠が「日米金利差」ということならば、ややその「予想通り」は論拠の組み立て方としては不充分なものだ。ただ間違いなく円安には動いているので、「間違いだ」とは言えない。

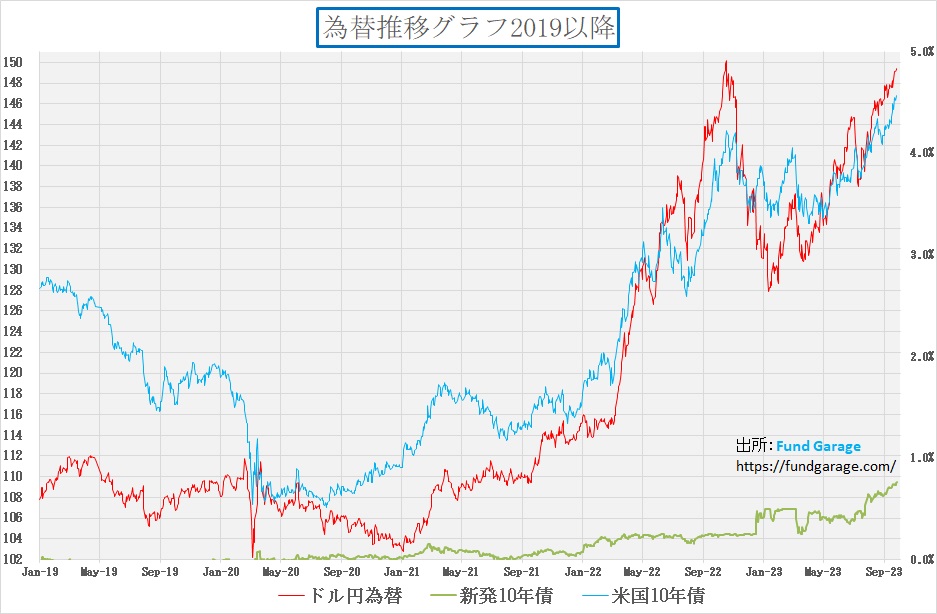

その根拠として二つのチャートを比較してみよう。まずはドル円相場と、米国10年債利回りと日本の10年債利回りの実数を示すチャートから。

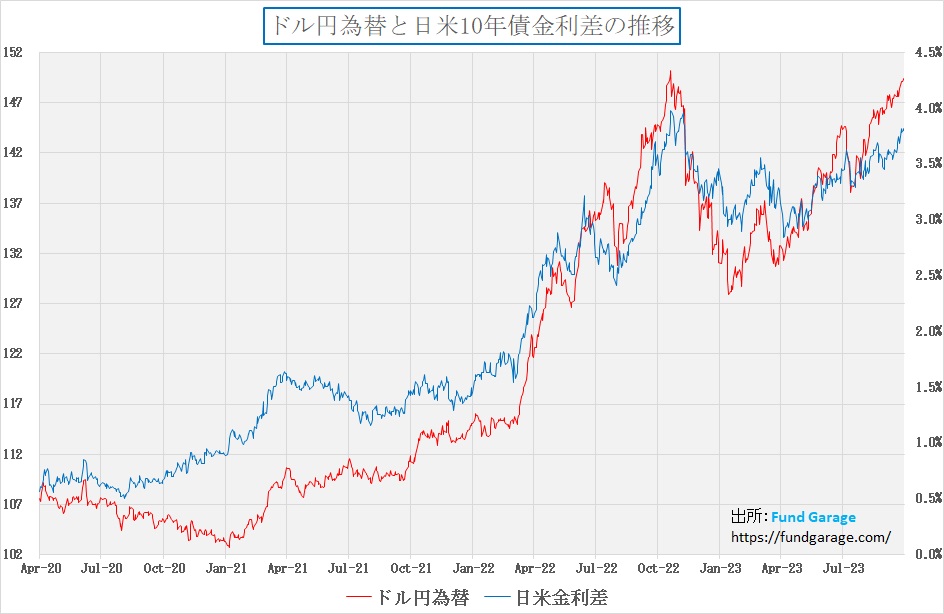

上記チャートを見る限り、確かにドル円為替は米国10年債利回りの上昇にほぼほぼトレンドを同じくして動いているのがわかる。では、下のチャートはどうだろうか。こちらはドル円為替と日米金利差を比較したチャートだ。

上のチャートでお分かりの通り、ドル円相場が142円を超えたあたりから、実は為替と日米金利差は乖離し始めていることが確認出来る。勿論、金利差の絶対値は拡大しており、それに釣れて円安だということは事実には違いないが、私には為替相場師(ヘッジファンドなどを含む)達が投機的に円安トレンドにBETしているように見えてしまう。

先週1週間の為替相場の動きは下記の通りとなるが、実はこの一週間の動きだけでも、日米金利差の変動では説明出来ない。どうしても「円安は日銀が金融緩和政策、或いはゼロ金利政策を変更しないからだ」という論陣のシュプレヒコールにしか見えてこない。それでも、先週の日銀の輪番オペなどを見ていると、日銀は金融緩和政策、或いはゼロ金利政策解除の方向には熱心とは思えない。

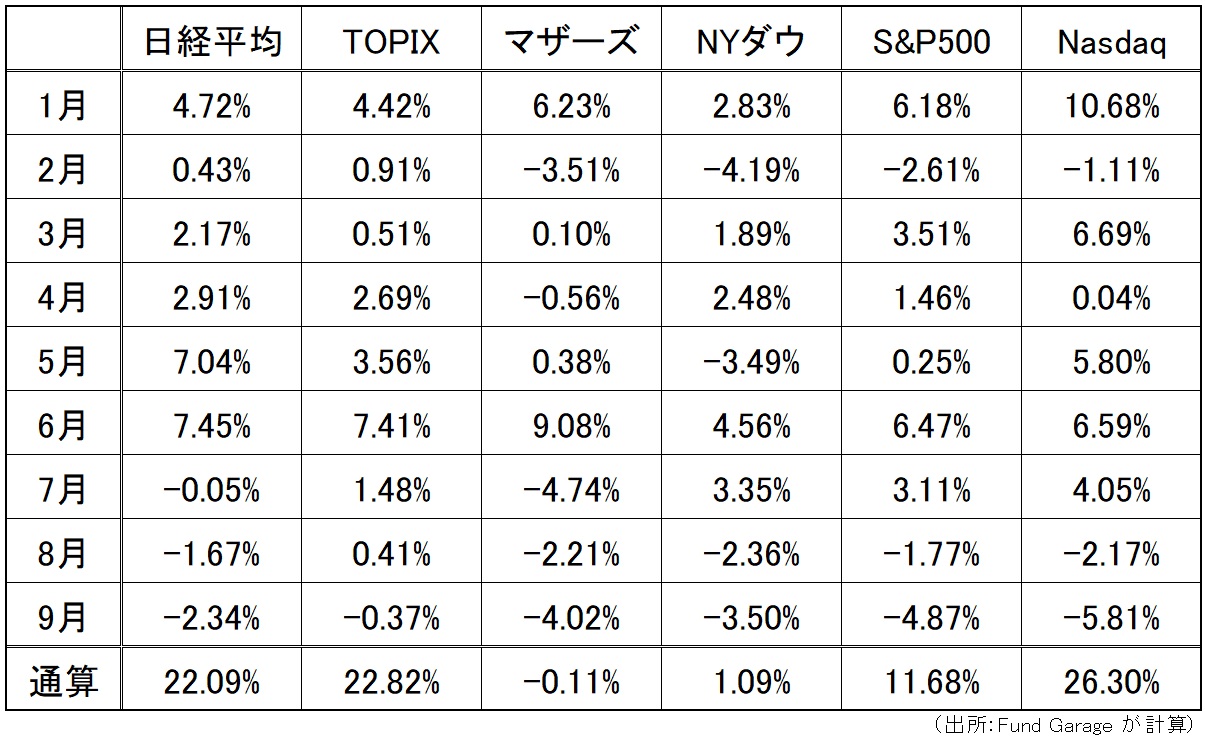

9月末までの月次騰落率の確認

9月の最終日を超えたので、2023年第3四半期終了までの日米株式市場の騰落率について確認しておこう。9月単月の動きで見ると、NASDAQとS&P500、そして日経平均は月間騰落率で2023年の過去最悪を記録した。取り分けNASDAQが△5.81%と最悪な結果を記録しているが、あらためてこの数値には、現在シリコンバレーに居る者の実感として、かなり強烈な違和感を感じている。

たとえば、この写真。これはWAYMO(Alphabet傘下の自動運転車開発企業)の完全自動運転タクシーをみつけて私が写真を撮ったものだ。窓が光で反射してしまっているので、この写真では運転席に誰も乗っていないことは確認し辛いが、私が確り目視確認しているのでそれは間違いない。先月8月10日(米国時間)、カリフォルニア州はサンフランシスコにおける終日有料の自動運転タクシーサービスの営業運行を承認したことはあまり知られていないかもしれないが、このWAYMO以外にも完全自動運転車が走っている。対象となる自律走行車の数に制限はない。

こちら、下の写真の分はまた別のタクシーだ。背景から違う場面で撮影していることがお判りいただけると思う。

これらが完全自動運転車であることは論を待たない。サンフランシスコの街中をご存じの方ならお判りと思うが、決してだっだ広いところではなく、その坂道のアップダウンは、サンフランシスコで初めて運転する人なら度肝を抜かれるほどだろう。当然、道行く車両台数も、信号を無視して横断する歩行者も多い。そんな街中を無人のクルマが既に走り回っているのだ。「目と鼻の先まで来ている未来」ではなく、「もう始まっている現実」なのだ。

そしてこのクルマに関わる要素技術の拡がりを考えた時、そして完全自動運転車の膨大なニーズを考えた時、「パソコンとスマホが売れないから・・・・」という悲観論はすっかり色褪せて見えるのは私だけではないだろうと思われる。

アマゾン・ドット・コムが独占禁止法違反の疑い?

9月26日、米連邦取引委員会(FTC)がアマゾン・ドット・コムを反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いで提訴した。アマゾンが独占的な力を利用して消費者に損害を与えているとして、資産売却も含めた措置を検討するよう裁判所に求めた。この問題で、アマゾンドットコム(AMZN)の株価は131ドル前後から125ドル台にまで一気に下落した。この時価総額全米第3位の企業の株価下落(約5%)が、時価総額加重平均で計算されるナスダック指数の下落をリードしたことは言うまでもない。

さてFTCがアマゾンドットコムを提訴した内容を整理すると下記の通り。

- アマゾンは「競合他社や販売業者による値下げを阻止し、販売業者に過大な手数料を請求しているほか、技術革新を阻害し、競合他社によるアマゾンとの公平な競争を妨げている」とし、こうした行為の停止を命じるよう裁判所に求める

- アマゾンが競合サイトでより安く販売しようとする事業者について、自社プラットフォームで検索しづらくしているなどと指摘

- 販売業者にアマゾンの物流サービスを使用させて消費者と販売者のコスト上昇を招いているほか、自社の商品をサイト上で優遇していると主張した

要はFTCの主張は「大企業アマゾンがすべてを独占して、弱者である消費者から搾取し、また小規模な事業者から機会を奪っている」というものだ。アマゾンのヘビーユーザーである私としては個人的には「笑止」としか思えない訴状だが、これにはやはり上述した「茶筒の見え方」に類するものがあるだろう。

※ 下の写真は、ベイエリア内で山のように見かける、つまり走り回っているアマゾンのデリバリー・トラックだ。日本で言うなら「クロネコヤマトの宅急便」のように市場を独占していたUPS(United Parcel Service)のトラックでさえ、この頻度で見ることはなかったように思う。

その謎を解くカギは、今回の提訴を仕切っているFTCのリナ・カーン委員長について調べてみるとわかる。誤解を恐れず、正直なコメントをすれば、これはビッグ・テックに対する彼女の「私怨」にも近いものと思う。恐らく(有色人種の移民が白人社会で勝ち残るための)「並外れた自己顕示欲」がバイデン政権、いや民主党政権に政治的に認められたからと考えると、なぜこの人がFTCの委員長なのか「なるほど」と思えてしまう。

カーン委員長は、2017年にイェール・ロー・スクールで 法務博士号を取得したパキスタン系移民の34歳だ。バイデン政権が支持し、任命した。その特徴をひとつWikipediaから引用すると「イェール・ロー・スクール在学中の2017年1月にイェール・ロー・ジャーナルに発表した論文「Amazon’s Antitrust Paradox (アマゾンの反トラスト・パラドックス)」で注目を集める。カーンの議論は、消費者利益(価格)に焦点を絞った1970年代以降の反トラスト法解釈を問題視する。この解釈ではデジタルプラットフォーマーの低価格戦略による反競争的な市場支配の枠組みを認識することができないと主張した。」という経歴の持ち主だ。また日経新聞の記事にはこんなものもあるので参考にされたい。「米FTC委員長に就任 リナ・カーン氏 対巨大IT、「弱者の立場」で」(2021年6月27日)

実はこのリナ・カーン委員長はフェイスブック(現META)を相手とした訴訟も起こしている。ただ現在のフェイスブック向けの提訴は、以前の提訴が連邦地裁によって棄却された後の再申し立てだ。つまりリベンジ。これに対してフェイスブック側もリナ・カーン委員長の忌避をFTCに申し立てたが、これは却下されている。またマイクロソフトによるゲームソフト大手アクティビジョン・ブリザードの買収も独禁法違反だと提訴したが、買収で競争が大きく阻害されるとの主張が裏付けられていないと連邦地方裁判所が判断、失敗に終わっている。通常、普通に考えれば「もうあとが無い」とも言える。

個人的にはバイデン民主党政権のプロパガンダ的な扱いで、その存在が重用されているのだろうと思っている。それは民主党と共和党の基本的な立ち位置の違いを考えて貰えばわかるだろう。GAFAMなどの超大企業を叩くことで、弱者の見方という姿勢をアピールし、政治的な優位性を得たいという単純なものだ。仮に失敗したとしても「若いからやり直しがきく」として切り捨てられる。

そして普通に考えればFTC側がこの戦いもかなり分が悪いだろうと思われる。なぜなら、アマゾンが成長を続ける理由(AWSサイドは別途)は、創業時より続く「何よりカスタマーズ・エクスペリエンスを最重要視」する経営姿勢であり、それは何よりカスタマー側がその利便性と低価格を理解している筈だ。創業後約四半世紀、そんなにも長く消費者を敵に回したら、小売業は潰されるからだ。きっと恐らくこの問題は時間が解決するだろう。

空き事務所よりも、空き店舗が目立つ

コロナ禍で最もダメージを受けたのは個人ではなく、恐らく小売店、それも飲食店だろう。

かつて、このエリアに企業調査に来ると必ずお昼を食べに行った韓国料理屋があった。シリコンバレーの南側、サンノゼ(San Jose)の近くにあったコリアン・タウンの一角のそのお店は、本格的な韓国料理が食べられ、特に冷麺が美味しかった。だがそこはシャッターが閉まってから久しい感じになっていた。他にもあちらこちらで新陳代謝があったようで、路面店の飲食店跡地が結構目についた。

だが、その一方で、かつては空き地だったところが綺麗な住宅街に開発されて新しい街の景観となっていた。間違いなく、人口密度は高まっただろう。そして当然、空き事務所・オフィスビルはある。ただドットコムバブルの後、或いはリーマン・ショック後の時のように、そこら中に「空室あり」の表示が出ているわけではない。オフィスビル自体がその数を増やしているのだから、古いビルからテナントが抜けているのは当然だ。逆に思った以上に「リモート・ワーク」に絡んで返還されたオフィスというのは少ないのかもしれない。

右肩上がりのビジネス・トレンド

META CONNECTに見た未来

前回ご紹介したMETAの「META CONNECT」がちょうどシリコンバレー入りした日の翌日から始まった。METAの現在の本社があるところは、かつてはSun Microsystems(SUNW)の本社があった(2011年2月まで)ところだ。当時のFacebook(META)は2011年12月19日にこちらに移ってきている。実際、下の写真にある看板の裏には「Sun Microsystems」の名前がついていた。

今回の「META CONNECT」はオンライン・イベントが前提ではあったが、そのMenlo Parkの駐車場でエリアでリアルなイベントとしても開催された。

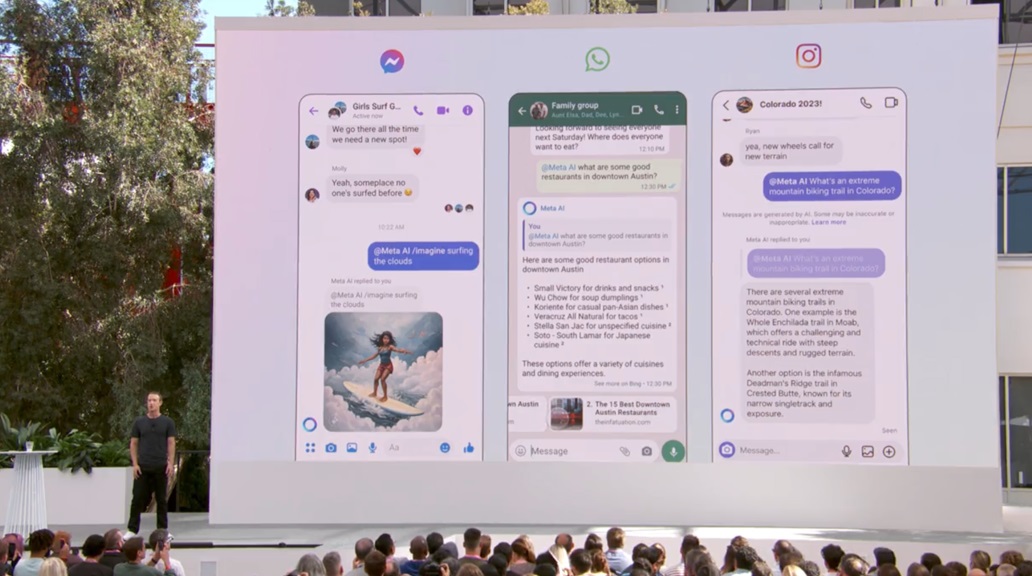

イベントの中で面白かったのは、やはりザッカーバーグCEOが示したMETAのAI活用の話だ。今後恐らくジワジワと話題になってくると思うが、METAが目指しているAIの活用方法のひとつは、やはりSNS上でのそれだ。

METAが展開する、Facebookに付属するMessengerでも、Whatsupでも、或いはInstagramでも、生成AIが絡んでくる。この辺りの利用方法については、ChatGPTや、近時Beta版が利用開始になっているWebブラウザーのChromeのそれと大差無いと考えてしまう人たちもいるとは思う。実際、会場での反応も、若いクリエーターの反応と、年配のメディア記者のそれでは差があった。

個人的に非常に可能性があるだろうと思ったのは、リアルタイム(5秒程度と説明していた)でSNSでよく利用するスタンプが描画されるということ。写真ではMessengerの下に雲の中をサーフィンする女性が描かれているが、これなどがその事例。任意のイメージをAIに言うと(実際にはテキストを書くだけ)、4種類の絵がイメージ合わせて即描画されていた。

METAとマイクロソフトの本格的な提携

以前にもご紹介したがMETAとマイクロソフトが大規模言語モデルの利用で協業する。具体的な事例としては、今回発表された新しいヘッドセットであるQUEST3の利用時に、そのバーチャル空間の中でoffice365が使えるようになるということ。

ヘッドセットの中では、巨大スクリーンが見える(QUEST2で体験済み)のだが、その中での利用に適したように、なにやら改良されているようだ。また当然、そこにAIが絡んでくる。このあたりには、以前お伝えした「Microsoft Inspire」の内容が重なってくる。

またMR(複合リアリティ)かAR(拡張リアリティ)かは、正直判然としなかったが、ゴーグルの景色の中に自分の周りの「実像」を取り込み、そこにAIで作った(描画?)仮想現実を重ねることが出来るようになる。これがメタバースに繋がるのだが、実際の会議室に、リアルにいる人と、バーチャルな自分が3次元で対面出来る。

現在、METAはリモート・ワークを社員にも推奨しているが、彼らのメタバースへの本気度が伝わってきたといえる。

Waymoなど完全自動運転車はセンサーの山

完全自動運転車の実現には、今まで車々間通信や路車間通信の発展・普及が必要という議論が久しく続いていたが、今回のWaymoなどの実物を見る限り、違う方向性に走り始めたようだ。

従来、そうした通信インフラが必要になる理由は、見通しの効かない交差点などでの衝突防止のために、車同士が通信し合うか、或いは信号機などのインフラが、交差点情報を提供するかといった考えに基づいていたと思うが、どうやら基本に戻ったと考えられる。

つまり、人間が運転していたとしても、見通しの悪い交差点では横から来る車の挙動などわかる筈が無い。ならば、人間の目と耳に相当するセンサーを充分に搭載して、また音と映像から人間がするのと同じように3点測量の要領を取り入れれば、人間と同じように危機回避もできるだろうという発想だ。センサーという意味では、夜間のそれや、高齢化で衰える人間のセンサーを考えれば、遥かに機械の方が性能が良い。そしてそれらを制御するのが「エッジAI」だ。いちいちクラウド内の大規模AIと通信するのではなく、可能なことはエッジAIに判断させれば良いということだろう。

実際、下の写真を見て貰えばわかるだろう。これは交差点で停止していたWaymoが信号が青に変わってから、左折(日本ならば右折に相当する)をする時なのだが、車両の頭上にある大きな眼だけでなく、車両前部の左右についた大きな鏡に見えるようなもの、そして車両後部のバンパー部分に埋め込まれた同じくミラーのようなものが、恐らく眼(カメラ)だと思われる。更に、前部の目の横にある円筒形のものの中では、何やらが動いているように見えた。赤外線センサーのようなものかも知れない。

所詮、人間が運転する時だって、目と耳からの情報を頼りに運転しているのだから、エッジAIの判断の能力が高まれば、同じように車を走らせることは出来るだろう。仮に、並走する車が古典的な装置しかついていないクルマとしてもだ。また、「プ〇〇〇・ミサイル」などと揶揄されるレベルに判断能力や反射運動能力が衰えた人間よりも、遥かに疲れ知らず、「ウッカリ」知らずで任務を果たすのではないか。あちらこちらで見かけたWaymoの挙動を見て、正直、その進化の成果にはかなり驚かされた。

まとめ

市場が一番気にしていた米国の政府封鎖は土壇場で回避することが出来たようだ。と言っても、また遠からずこの問題は浮上する。いずれ根本的に予算上限問題を解決しない限り、度々市場はドキドキハラハラすることになる。

ひとつには米民主党支持層の左側と、共和党の右側が極端に離れてしまい、重なり合う部分が減ったことが大きな問題であることは確かだ。だが、それを急に近づかせる特効薬は何もない。ならば誰もが投資を止めるのかといえば、それもまた極端すぎる話だろう。市場はどこかで必ず妥協点を見出す筈だ。

その一方で、テクノロジーの世界、すなわち広義でAIに絡むもの、そして自動運転に関係するもの、そして生成AIが得意とする医療分野、この辺りの飛躍は加速して続く筈だ。中国を含む多くの国が「少子高齢化問題」を抱えていることに間違いはない。この世界が進歩を諦めない限り、ノイズはたくさん聞こえてくると思うが、投資をすべき対象は間違いなくあるということを実感する全米ツアー最初の一週間であった。

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝癸ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「FOMCと日銀の金融政策/ 投資の基本⑩ドル・コスト平均法【元銀行員VTuber】」となります。前半ではFOMCと日銀金融政策決定会合の記者会見の内容から得られる示唆を勝癸ユウが説明しています。そして後半の投資の基本ではドル・コスト平均法の基本を説明しています。案外、目から鱗が落ちる感じもあるかも知れません。是非ご覧頂き、チャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

動画本数も全28本目となっています。今後も着実に毎週1本ずつ、いつかバズることを夢見ながら、最低でも増やしていく予定です。個人的には役に立つ内容のものが結構あると思っているのですが、手前味噌でしょうか。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。