円安が止まらない、止められない

まずは中東情勢、でも実はJPモルガンの誤り

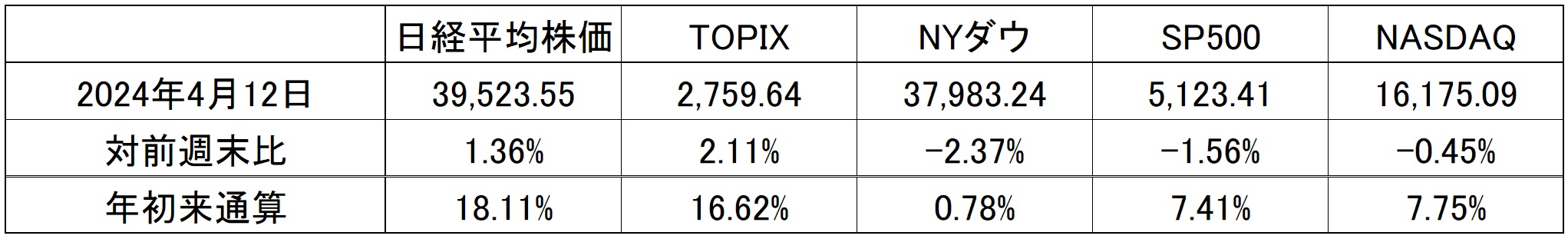

先週末、このまま良い感じで終わるかと思っていたが、イランによるイスラエル空爆の可能性が伝えられたことなどもあり、前日に一日で1.7%も上昇して史上最高値を更新したばかりのNASDAQは反対に△1.62%の下落となって一週間を終えた。NYダウも△1.24%の下落、S&P500も△1.46%の下落となっているが、この下げについて日本市場はまだ織込んでいない。また、本稿執筆時点では、イランがイスラエルに対して空爆を開始したことが報じられており、週明けの日本市場は、残念ながら、大荒れが予想される。日本のメディアは中東情勢には鈍感なこともあり、日本の金融市場は米国市場の動向を見極めようと踏み止まることも可能性としては有り得るが、現在の日本株式市場の主たるプレイヤーは海外投資家(直近約67%)である以上、取り敢えずは傍観するしかない。ただ、純粋にWar Riskだった場合、経験則的にはその市場の反動は短期間で終わり、リバウンドもそれなりに早い。「地球滅亡」でも想像しない限り、ジッと嵐が過ぎゆくのを待てばいい。

ただ先週末金曜日の米国市場の下落は、中東情勢を危惧するリスク回避による下落だけでは決してないので、そこは注意が必要だ。大きな理由を提供したのが実はJPモルガンの決算内容だ。ただ実はこれには伏線がある。新聞などでも報じられていたが、決算発表に先立ち同行のジェイミー・ダイモンCEOは、8日公表の株主への手紙で「我々は2%から8%、あるいはそれ以上の幅広い範囲内での金利変動や経済の結果に備えている」と強調したと報じられている。この内容には私は非常に違和感があった。そもそもどの期間の金利に言及しているのかも定かではないが、2%から8%の範囲と言えば5%を中心に上下プラスマイナス3%のレンジとあまりにもワイドレンジ過ぎるということ。つまり何がどうなるのか、このCEOはさっぱり読めていないということに等しいからだ。実は更に伏線がある。ダイモンCEOは昨年10月13日、第3四半期決算の発表(市場予想を僅かだが上回った)に際して「ウクライナでの戦争は、先週の(ハマスによる)イスラエルへの攻撃と相まって、エネルギー、食料市場、世界の貿易、地政学的関係に広く影響を及ぼす可能性がある。世界は過去数十年で最も危険な時期を迎えているかもしれない」とコメントし、その後も一貫して米国経済の見通しについては悲観的だった。従って、「利下げに対する期待値」が低下するような現下の予想以上に強い米国経済の実情は、恐らくダイモンCEOの思惑とは正反対になった筈だ。総司令官の経済見通しの根幹が間違っているとすれば、当然、企業経営が上手く行く道理も無いが、今般発表された決算内容は、まさにその誤りを映し出すかのように純金利収入が市場予想を下回り、しかも不思議なことに通年の経費見通しを引き上げるという酷いものだったからだ。従って、ある意味では個別事由によるものとも言えなくはないが、全米最大の銀行の決算、当然NYダウには大きな影響を与える。全米最大のJPモルガン・チェースの株価下落は市場のマインドセットを冷やすのには充分な役回りと言える。結果、週を通じた各市場の騰落率では、NYダウが突出して悪いことがわかる。

基本的な流れは悪くない

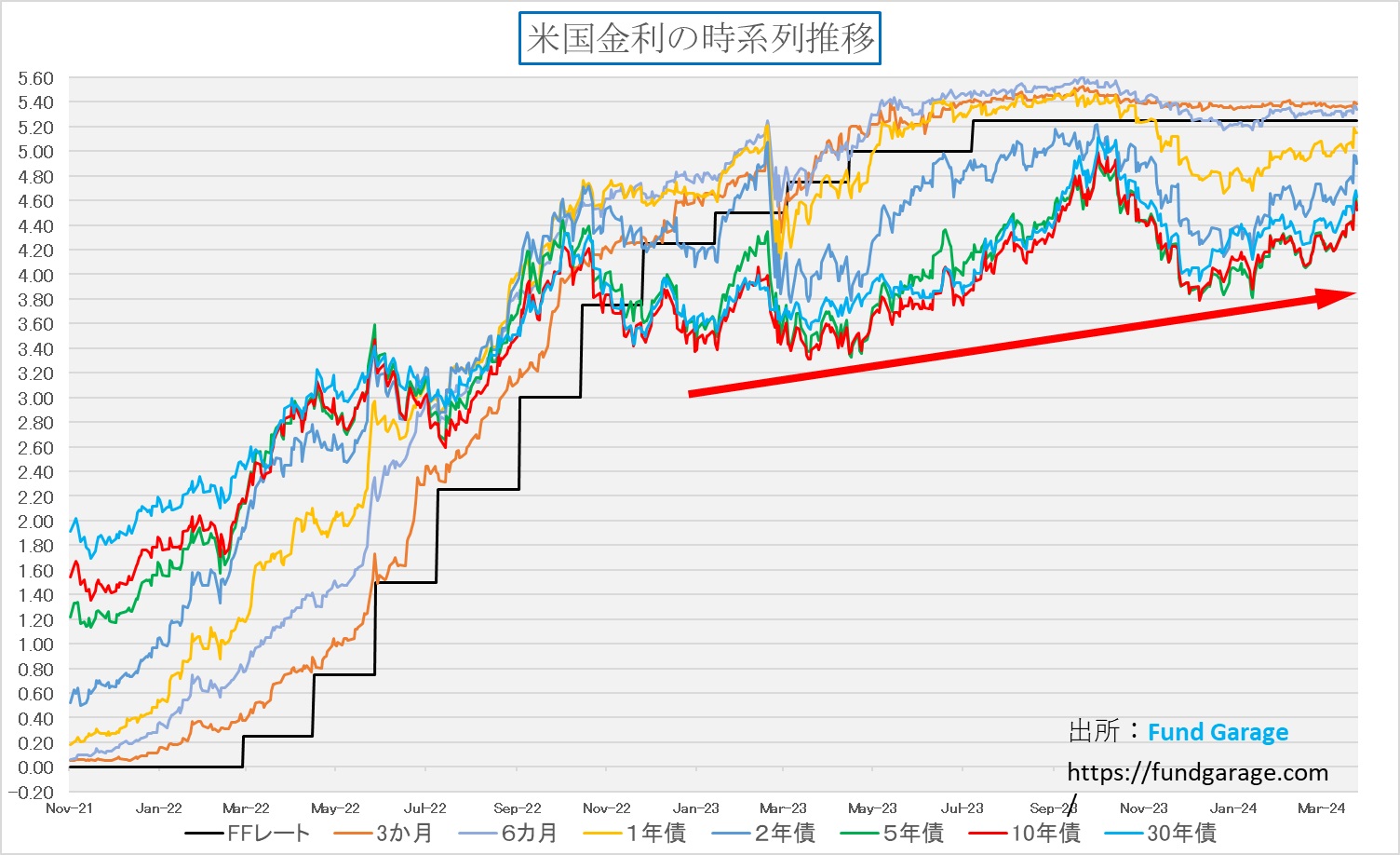

「イラン・イスラエル問題」が非常にいやらしいテーマとなってしまったが、米国市場は予想以上に強い。これに上手く連なれるようなら、日本市場も強いままだろう。ポイントは、米国金利の逆イールド修正が静かに進んできた中でも、NASDAQが最高値を更新する力強い展開になっていることが、何よりの証左だということ。またGrowth銘柄、高PER銘柄、成長銘柄、そしてハイテク株、どんな呼び方でも良いが、それらはその相対的な(バリュエーションの)割高感から金利上昇がネガティブに働くと一般的には言われ続けてきた。だが、Fund Garageでは、近時の強い逆イールド状態は修正されるべきものであり、どこかで修正されるとお伝えしてきた。そしてイールドカーブの修正が進んでも、株価が確りしているのは、まさしくファンダメンタルズが強いことの証明だとお伝えして来た。週末金曜日はWar Riskの顕在化などもあって株式市場は下落したが、引き続き、悪くない流れが続いている。

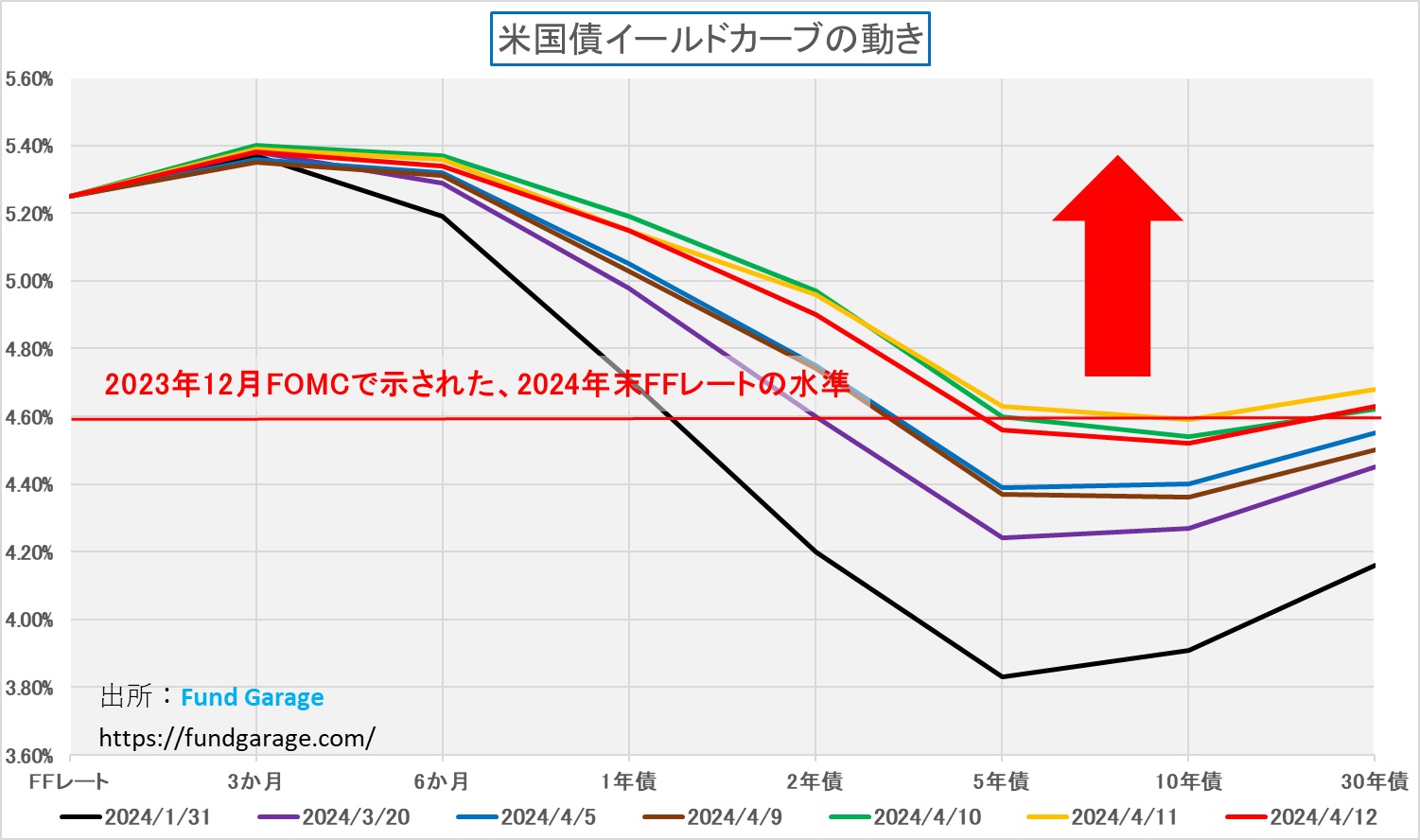

まずは先週末までのイールドカーブの状況を確認しておく。ご覧頂ける通り、もう少しでFOMCで3カ月毎に公開されるドットチャートが示す2024年末のFFレートの水準4.6%まで、あと一歩のところまで金利は上昇してきた。仮に予定通りにFOMCで年内に利下げが行われていけば、イールドカーブはフラットになる状況に近付いてきたと言える。

こちら下のチャートでは、時系列の各期間の金利変動をお見せしている。インフレは大騒ぎする必要があるほど強くないという現状も踏まえ、この金利トレンドが示しているものは米国景気のファンダメンタルズの強さだ。だからこそ、それに合わせて株価も上昇している。JPモルガンのダイモンCEOは、このトレンドを見誤ったからこそ、決算をしくじったとも言えるが、この流れは為替動向などにも当てはまる。つまり、米国景気は力強いということ。

為替は金利差ではなく、国力ファンダメンタルズを映し出す

「日銀が利上げしないから円安で庶民が苦しんでいる」という論調が続いてマイナス金利解除に突然踏み切ったが、円安は一向に収まらずに既にドル円相場は153円台だ。為替介入をするとかしないとか、更に日銀が年内に利上げするとかしないとか、再び摩訶不思議な議論が飛び交っているが、恐らく為替介入の効果は一時的なものに終わり、利上げをしたら寧ろ株価は下落し、円安は進むだろうと考える。何か打つ手はないのかと言われれば、それは粛々と日本の経済ファンダメンタルズを改善するしかない。日銀が利上げをしたら、為替は125円程度までは円高になると言っている御仁もいるようだが、少なくとも、米国経済が力強さを保ち続ける間は、まずそんな状況にはならないだろう。何故なら、ドル円相場は金利差で導かれるものではなく、純粋にその国力ファンダメンタルズを映し出すものだからだ。

そしてもうひとつ重要なことは、日本の長期国債の現物は、基本的には買い切って償還まで保有する金融機関を中心とした国内投資家が保有しており、よく「市場は年内の利上げを織り込んでいる」などというコメントの主語になるのは投資家ではなく、投機家である「ヘッジファンド」などだということ。また為替も同様で、急激な円高や円安を演出する主体は、決して輸出入に関わる実需取引ではなく、FX取引を含む、ヘッジファンドなどの投機家のものだ。極端な例で言えば、かつては銀行の為替ディーラーで、実需の取引に関わっている担当者と、ヘッジファンドなどの取引に関わっている担当者では市場見通しが正反対の時があったぐらいだ。近時はこれらもシステム化されていると思われるので、その差異を聞くことは出来ないかも知れないが、基本的に「仕掛け」てくるのは後者の方だ。

その意味では、現在、その後者の方が「円安」を仕掛け、「介入は未だかぁ?」と煽っているとも言える。実際「為替の専門家」と呼ばれる人たちの中には、自身、若しくは自社のためのポジション・トークが市場コメントになっている確率がかなり高い場合もある。またそのコメントを正当化するためのストーリーを描いているとも言える。為替相場を考える時の一番適切な方法は、バイアスを掛けずに「国力」を考えることだ。金利を僅かばかり引き上げても、「通貨としての利回り」には多少なりともプラスの影響を及ぼすが、景気過熱からインフレになることを沈静化するための利上げでない限り、金融引き締め効果である「利上げ」は経済ファンダメンタルズにはブレーキの役であり、つまりは「国力」を削ぎ落すだけだ。また政策金利の引き上げによって、長期金利も上昇するようであるならば、それは大量に日本国債を保有する金融機関に「評価損」として収益マイナス効果をもたらす。地銀の体力のないところには利上げは虐め以外の何ものでもない。

現状想定される為替介入をする場合、円安阻止のケースとなるので「円を買って、ドルを売る」ことになる。問題は、その円を買うための原資となる「売るドル」は、日本の外貨準備が使われるということ。「ドル売り」を単独で行った場合は、正に「国富」、言い換えるならば「国力」の減衰に他ならないので、ファンダメンタルズとしては更なる円の価値の低下を導くことになる。これとは逆の「円安」を目指す介入の場合は、ドル資産(米国短期債証券、通常TBと呼ぶ)を買うため、外貨資産がリアルに増える。代わり金の円は、極端に言えば、「刷れば良い」のだから、円の通貨価値は事実上低下しても、その分のドル資産は増えている。またその増えた円をそのまま市場に滞留させれば、大幅な金融緩和、マネーサプライの増加となってバブル景気を呼ぶことになる。実際、日本はかつてプラザ合意以降の為替介入(円高を志向する介入)を突然逆転させて、今現在期待されているのとは正反対の、「ドル買い・円売り」介入(円安を志向する介入)を実施したことがある。1986年3月以降のことだ。日銀の統計によれば、1986年に日銀が行ったドル買い・円売り介入の額は258億ドル、4.3兆円に達している。また日銀が併せて5回も利下げ行ったので、これが1980年代半ば「円高による過剰流動性」となってバブルが示現した。この時に学習したことは、為替介入を単独で行っても効果が薄いということだけではなく、為替介入は「たいして効かない」ということであり、必ず大きな副作用を生むということだ。単純に考えても、円安誘導の為替介入がバブル景気を齎したとすれば、反対のことをすれば何が起きるかは小学生にだってわかるだろうと思われる。そのリスクを賭してまで戦う相手は投機筋であり、その代償を国民に知らせる人は少ない。

右肩上がりのビジネス・トレンド

インテル(INTC)の戯言に振り回されるな

どこの業界にも、口先が達者なことだけで生き残る人がいるが、もしかするとインテルの現CEOであるパットゲル・ジンガーCEOも、そのタイプの人なのではないかと疑ってしまう。というのは、先週4月8日から9日にかけてアリゾナ州フェニックスで開催された「Intel Vision 2024」でのパットゲルジンガーCEOの基調講演、タイトルは「AI Everywhere」というものだったが、それを見た上での正直の感想だ。いや、正直に言えば、面白くなくて最後まで観ることなく、途中で中断したというのが真実だ。だが、そのイベントを受けて、多くのメディアが報道した内容は更に酷いものだった。

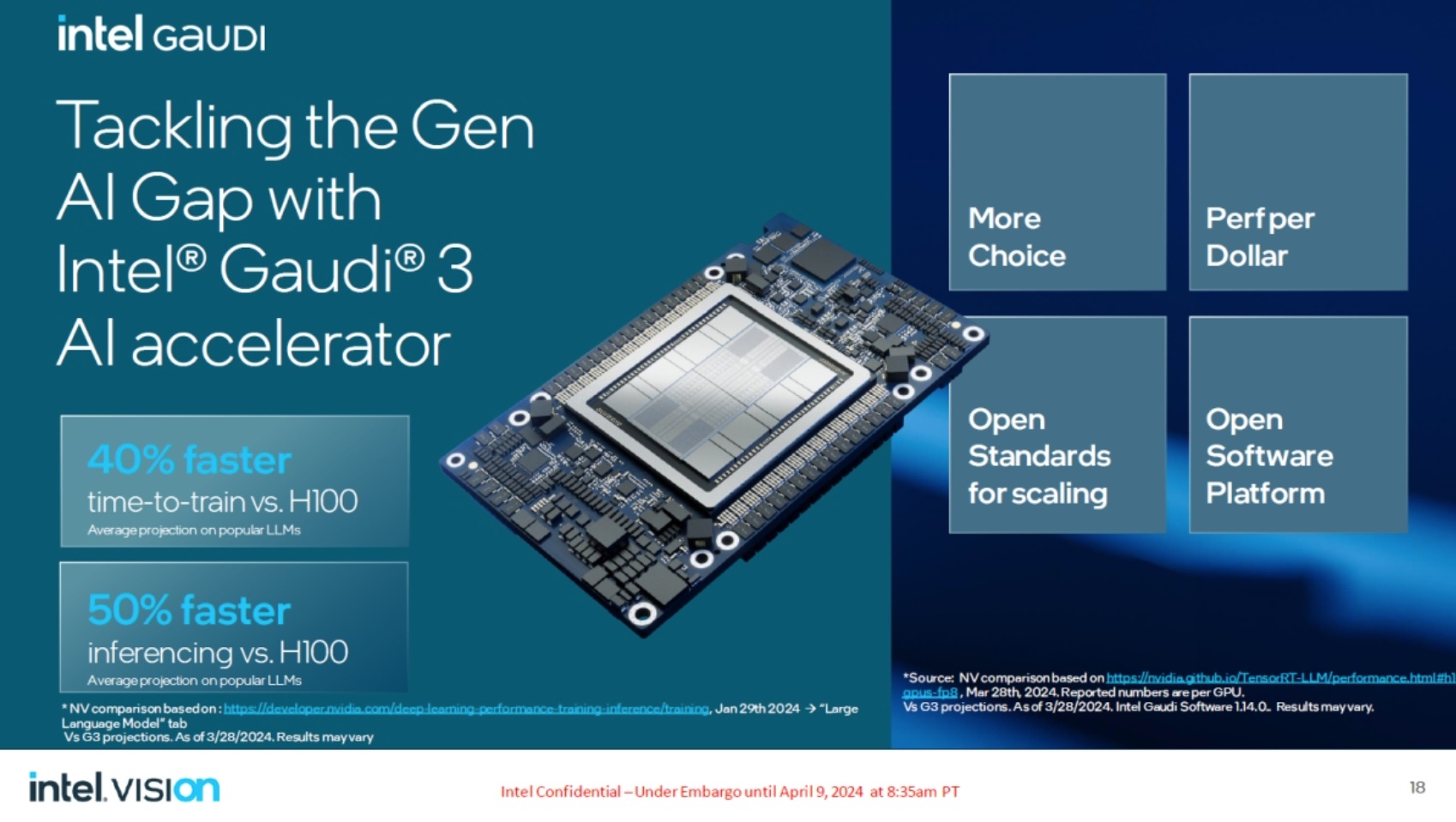

下記の写真に連なるBloombergの記事では「インテルの評価によると、ガウディ3は(エヌビディアの)H100よりも高速かつエネルギー効率に優れている。特定の種類のAIモデルの学習では1.7倍速く、そのソフトウエアの運用では1.5倍のパフォーマンスだったという。エヌビディアのより新しいバージョン「H200」にほぼ匹敵し、それをやや上回る分野もあれば、やや下回る分野も見られたと、インテルは主張した。」となっている。また日経新聞でも、こちらはご覧になった方も多いかと思うが「米インテルは9日、データセンター向け人工知能(AI)半導体の新製品「ガウディ3」を数カ月以内に投入すると発表した。生成AIを処理する速度やエネルギー効率を高めた。処理性能が米エヌビディアの主力品の1.5倍だと主張しており、最先端のAI半導体で市場をほぼ独占する同社に挑む。」という。Bloombergは「インテルの評価によると・・・」と逃げ、また日経新聞は「エヌビディアの主力品の1.5倍だと主張しており・・・」ということで、メディアとしては「そのまま報道していますよ」という第三者対抗要件でも具備したつもりなのかも知れないが、多少詳しい人ならば「(最新モデルを)どうして(2世代前のモデルの)H100と比較したの?」と思うとしても、普通は記事を額面通りに信じてしまうからだ。

そのひとつの理由は、やはり今でも「インテル」というブランドが持つ、圧倒的な信頼感だ。私だって「インテル入ってる」というのは安心感に繋がっていたのは事実だし、実際、その信頼にこたえるだけの実績を同社はかつてはあげていた。だが、この数年、少なくともパット・ゲルジンガー氏がインテルのCEOに就任した2021年2月以降のインテルの信用は坂道を下り落ちる石を見ているかのようだ。

インテルが今般発表したのはクラウド/データセンター向けAIアクセラレータ「Gaudi」の最新モデル「Gaudi 3」と、ワークステーション/サーバ向けプロセッサ「Xeon」の最新モデルとなる「Xeon 6」。GPUではなく、あくまでもAIアクセラレータという位置づけなのでASICという解釈になる。5nmプロセスを採用したGaudi 3は、2022年発表の前世代モデルで7nmプロセスを採用する「Gaudi 2」と比べて4倍のAI処理性能と、1.5倍のメモリ帯域幅、2倍のネットワーク帯域幅を持つという。AI処理のための64基のTPC(Tensor Processor Core)と8基のMME(Matrix Math Engine)とともに、生成AIの一つであるLLM(大規模言語モデル)を効率良く処理できるよう、帯域幅3.7TB/sのHBM2eメモリを128GB、帯域幅12.8TB/sのSRAMを96MB搭載。複数のGaudi 3で構成するシステムを構築するためのネットワーク機能として伝送速度200Gbpsの200GbEを24チャネル備えており、16レーンのPCIe 5も利用出来るという。と、ここまでは全然問題ない。AI業界がハードウェアでも、ソフトウェアでも、賑わうのは大いに結構なことであり、各社が切磋琢磨することで、ビジネス・トレンドもより太く堅固なものとなる。

だが頂けないのは、Gaudi 3が競合製品に位置付けるのがNVIDIAのクラウド/データセンター向けGPUの「H100」と、H100のメモリをHBM3eに変更した「H200」であるということ。Gaudi 3のベンチマークとしては、H100との比較でAI学習性能が平均1.4倍、AI推論性能についても平均1.5倍、消費電力当たりのAI推論性能では最大2.3倍となった。また、Gaudi 3より高性能のメモリを使用するH200と比べたAI推論性能でも平均1.3倍を記録したという。もしかすると、インテルは正直に単にH100と比較しただけかも知れない。スライドにも正直に、堂々とVS.H100と表示しているだけかも知れない。他意はないのかも知れない。ただ、メディアが報道した記事をそのまま受け止めてしまう読者だったら、「ほう、インテルも遂にエヌビディアよりも優れた半導体を作ったのか。さすがインテルだ」と受け取っても不思議はない。事実、この日のインテル(INTC)株は値上がりしているのだからか。

なぜ、ここに拘るかというと、インテルがベンチマークとしたエヌビディアのH100は、GTC2024で発表された最新GPU「B200」の2世代前のモデルで、既に「H100」⇒「H200」、そして「B200」と既に進化しているからだ。その最新のB200はH100に比べて、トレーニングパフォーマンスでは約4倍、推論パフォーマンスではさらに顕著な約30倍の向上が見込まれている。また、エネルギー効率に関しても25倍の向上ということが発表されており、全てにおいて見劣りするとしか言いようがない。「Gaudi3がH100の学習性能の平均1.4倍だよ」と言っている傍らで、それもその発表のひと月前に、「B200の学習性能の平均4倍だよ」と言うのが公開されている。ここから単純計算すればエヌビディアのB200はGaudi3の2.85倍の性能ということになる。今尚、当然のことながら、インテルには相当数のファンも居れば、根強い信者がいるのも事実。ただ、技術のことは正直に伝えようよという思いが長きに亘るインテル・ウォッチャーとしては強い。

インテルの進捗が読めない

実はそのインテル、なかなかTSMCと比較して、最先端半導体の製造能力・技術について太刀打ち出来ずに低迷しているのはご承知の通り。だからこそ、インテルは「最先端半導体の技術論・評価尺度」自体に持論を展開して、測定方法すら変更してまで優位性を主張しようとした。だが、残念ながら、自らゴールポストを動かすようなことまでしたゲームでさえ、まだシュートを決められずに居る。

たとえばそのゲームのひとつとして、TSMCやサムスン電子のそれと同じように、半導体の受託請負生産、すなわちファンドリービジネスに乗り出すとして、投資家へも夢を繋いできた。だが、そのファウンドリービジネス、今回のイベントに絡めて発表された内容は、70億ドルの巨額損失が発生し、営業利益率はマイナス37%という驚愕の事実だった。そして2030年になっても、ファウンドリービジネスの外部収益は僅か150億ドルに留まるという。TSMCが2026年までに1000億ドルを突破すると言っているのと比較すると、桁外れに見劣りする状況だ。

「仏の顔も三度撫でれば腹立てる」では無いが、変わってしまったこの体質は、そろそろ見限っても良いだろうと思う。問題は、それでも多くの「インテル・Lover」に愛されているこの会社が何か喋ると、まだまだ市場は余計な反応をしてしまう時がある。当分の間、明確にターンアラウンドしたなという確証が得られるまでは、インテルに関わる話は「市場のノイズ」と聞き流した方が良いだろうと思う。

AIパソコンがやってくる

ただ、そんなインテルだが、パットゲルジンガーCEOの基調講演で「良い話だな」と思ったことがひとつある。サーバー分野の話ではなく、パソコン分野での話になるが、調査会社Mercury Researchによると、やや古いデータで恐縮だが2023年2月時点でのパソコン用CPUのシェアは、インテルが約7割、AMDが約3割だという。恐らく、一年後の現在で逆転したという話は聞かないので、パソコンの世界ではまだインテルが健在だと思うが、ゲルジンガーCEOはエッジAIとしてのこれからのパソコン、すなわち、AIパソコンの話に力を込めていた。

その背景のひとつには、Windows10が 2025 年 10 月 14 日にサポート終了となることだ。マイクロソフトが発表しているところによれば「 現在のバージョンである 22H2 は Windows 10 の最終バージョンであり、すべてのエディションはその日まで毎月のセキュリティ更新プログラムのリリースで引き続きサポートされます。」となっている。すなわち、あと約1年半後には、好むと好まざるとに関わらず、今あるWindows10のパソコンはリプレイスが必須となってくるからだ。

その一方で、技術の進歩、パソコンを取巻くニーズの変化がAIパソコンの普及を後押しし始めたという。全く違和感のない話だが、非常に「なるほど」と思ったことの1つが、ゲルジンガーCEOが「Centrino(セントリーノ)パソコン」の話を持ち出したところだ。ご記憶の無い人のために、その象徴的なロゴマークをご紹介する。

今でこそ無線LAN、或いはWiFiなんて言い方は敢えてするまでもなく「ここってネットに繋がる?」と言えば、それは無線LANが飛んでいるかどうかの話と、誰もが分かる時代になったが、それこそITバブルの渦中の2000年ではまだまだ無線LAN自体が殆ど普及していなかった。にも拘らず、ドットコムバブルが起きたのだから凄いという話でもあるが、その無線LANの普及と大衆化に最も貢献したのが、このインテルが音頭を取った「Centrino」のという話だ。内容はインテル製CPU・チップセット・無線LANモジュールで構成されたモバイルPCで、このマークがついていれば、逆に言うと、このマークがついたノートパソコンなら、このマークのある街中のスポット(公衆無線LAN)で無線LANの接続が問題なく出来るというもの。「Centrino」は、CPU、チップセット、無線LANモジュールの三つ全てがインテルから発売されている製品であり、その上でインテルが定めた条件を満たしていることが必須条件となっていたので、同じインテル製であってもCentrinoの要件として認められていないCeleron系統のCPUや、他社製品のチップセット、無線LANモジュールがひとつでも使われている場合はCentrinoを名乗ることは出来ず、無線LANの普及期にはインテルにとってもユーザーにとっても、共にメリットのあるものとなった。そして実際にこれがきっかけとなって、今の無線LANの普及があるのは事実。

その「Centrino」の話を持ち出して、同じような流れをAIパソコンでも起こすというのが、今回のパットゲルジンガーCEOがいうところの「AI Everywhere」のひとつということ。恐らくIntel Core Ultra processorが搭載されているノートパソコンをAIパソコンとして認定してブランディングする何らかの手立てを打ってくるのだろうと思うが、そうなると一気にノートパソコンの需要も膨らむかもしれない。インテルが近時得意とするブラフかもしれないが、その流れが起きれば、何か一つの大きな潮流が起きるのは期待出来るだろう。

まとめ

中東情勢は読めない・・・

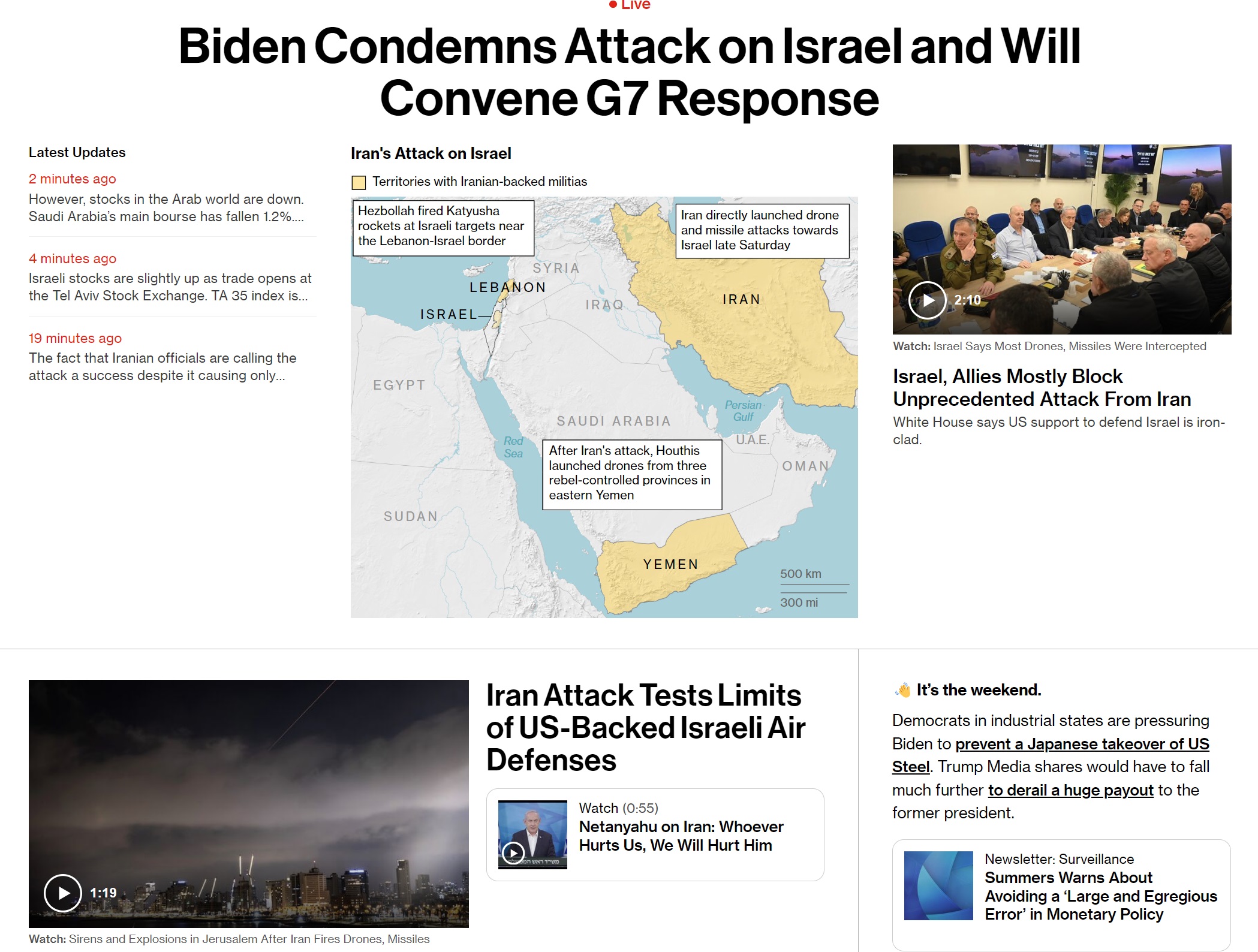

そろそろ本稿を脱稿するタイミング(PM4:30)だが、今現時点でBloombergの英語版のトップページはこんな感じだ。タイトルは「バイデン大統領はイスラエルへの攻撃を非難するとともに、G7対応を招集」とでも訳そう。ロシアのウクライナ侵攻に加えて、目をつぶって意図的に見ないようにしてきた不安が現実のものとなって目の前に立ち塞がりつつある。ここから先の道筋は全く予断は許さないだろう。

私の経験的には、1990年の第一次湾岸戦争に繋がった「イラクのクウェート侵攻」が最初のこの類の話だ。ディーリング・ルームのモニターに映し出された一台の戦車の映像が、それから約半年間、株式市場に大きな影響を与えた。とは言え、日本の場合はそれが無くてもバブル崩壊で大変だったのは確かだが・・・。

ひとつ言えることは、狼狽せずに、何が今後どうなるか、その行方を冷静に見守ることしか今の時点では動きようがないし、動く必要もないということ。パニックが市場を取り巻く時が来るかもしれないが、一番馬鹿々々しいのは「底値で叩き売って、高値で買い戻す」ことだ。こんな時こそ、投資家の胆力が試される。今日の段階では、この件に関しては、これ以上は何も言えないし、言う必要も無いだろうと思う。誰にも先は読めないのだから。

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝癸ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「ファンドマネージャーの投資哲学3選」となります。これはプレミアム・レポートの内容ともリンクしており、あらためて見て頂くことで、「そうだった、そうだった」と思い出して頂ける内容も多いかと思います。是非ご覧頂き、チャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

動画本数もお陰様で全54本目となりました。今後も着実に毎週1本ずつ、いつかバズることを夢見ながら、最低でも増やしていく予定です。個人的には役に立つ内容のものが結構あると思っているのですが、手前味噌でしょうか。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。