再実感「米国は・・」と単純に括るのは難しい

「光」は輝きを増し、「闇」は深さを増している

今回の10日間の渡米前半は従来のそれとは全く異なる経験をすることが出来た。1996年に初めて米本土へ赴いてから、それこそ数え切れない程の回数と宿泊数を米国で過ごしてきたが、寝泊まりするのは常にホテルだった。だが今回、初めて”生まれも育ちもアメリカの、そして所謂「※コケ―ジャン(Caucasians)」の友人”から「うちに泊まれば良いじゃない」と誘って貰い、日本人が通常描くであろう「アメリカ人」の日常生活を垣間見させて貰うことが出来た。一つ注釈を加えないとならないが、決して、米国の典型的な庶民の暮らしでは無い。既にリタイヤしており、経済的には何ひとつ不自由はしていない、人生をエンジョイしているアメリカのご夫婦の生活だ。手入れの行き届いた芝生の向こうにはプールがあり、日没からライトアップされるその景色を見ながら、ワイングラス片手にBBQの夕食を楽しむなんて日常の暮らし。事実、そのお宅のエリアは、「Snow Bird」と呼ばれ、冬の間だけ、雪が厳しいエリアから移り住んでくる人たちで人口が増えるらしい。街の治安は素晴らしく、そのエリアに滞在中、1人もホームレスを見掛けることは無かった。ミネソタから来ているご近所の方も交えて、半日は一緒にゴルフを楽しむことも出来た。自宅から1マイルのところにゴルフ場があり、アメリカのゴルフ・スタイルは18Hを休まずに回るので、午前中で1ラウンドが終わってしまう。そんな、正に「光」の部分のアメリカ暮らしのひとつを垣間見させて貰った。

※白人のこと。一般的に思い浮かべる白人は、コーカソイドを指すことが多いので、whiteよりこちらの表現の方が丁寧と言われる。

アメリカの人達は日本の人達と異なり、政治の話を好んでする。事実、友人からも「どうして日本の人達は政治の話をしないの?」と聞かれもした。メディアも民主党支持か、共和党支持かを通常明確に打ち出している米国の人達にとっては、自分の政治信条を明かして話すことが無い日本の人達の方が奇異に映って当然だろう。

その友人の彼を、私は当然そのバックグラウンドからして「リパブリカン(共和党支持者)」だとばかり思っていたが、「※Independent(インディペンデント)」とだと教えてくれた。そして今回の大統領選挙ではトランプ元大統領に投票したということも教えてくれた。彼、そして一緒にゴルフを楽しんだ(ゴルフ・クラブも貸してくれた)Snow Birdの1人(コケ―ジャン(Caucasians))も、「今回の大統領選挙では、カマラ(ハリス副大統領)が勝たないで、本当に良かった」と教えてくれた。インディペンデントであり、若い頃に従軍経験もある純粋なコケ―ジャン、ある意味「パトリオット」の彼らから見て、バイデン政権のしてきたことの多く、そしてカマラ・ハリス副大統領が示した政策案の多くは最悪だったようだ。確かに、私も会話を続けている内に、いつの間にか納得してしまう部分が多かった。その彼らから見ると、来年からトランプ政権になってからのアメリカ経済は「明るくなる」と見えるようだ。

※基本的にアメリカでは、共和党(Republican)でも民主党(Democrat)でもない人々を「Independent(インディペンデント)」や「Independent voter(インディペンデント・ボーター)」と呼ぶ。

だが渡米後半、いつもの様にサンノゼで過ごし、予定の合間を見てサンフランシスコのダウンタウンまで足を延ばしてみると、そこには半年前に渡米した時よりも更に悪化した米国の「闇」が拡がっていた。そうホームレスは間違いなく増えている。フリーウェイの橋脚下などは言うに及ばず、ユニオン・スクエアから直ぐのところにそびえたつ、例のヒルトンホテルのエリア、さすがの私でも、信号待ちでクルマが止まっている時間を長く感じたのは事実だ。その先のブロックにグライド・メモリアル教会があるから仕方がない一面はあるのだが、その荒んだ感じのエリアが、間違いなく、ジワジワとより広くなっている。テレビのニュースでも、ホームレスに行政側などが提供するシェルターの問題などが頻繁に取り上げられていた。つまり、「光」は輝きを増し、「闇」は深さを増しているというのが、現在のアメリカの姿なのかも知れない。経済統計で確認出来るのは、その平均値に過ぎない。

都市や街ごとに違う表情を見ることが出来る

現役時代のビジネス・トリップでは、都市間の移動は主に国内線の飛行機を利用した。だが途中からは、シリコンバレー(サンフランシスコ・ベイエリア)から、ロスアンゼルスやサンディエゴなどの移動は、徐々にレンタカーを使った移動に変えた。確かに投資先或いは投資候補先の企業には、一度は足を運んでおきたいものだが、※フェアー・ディスクロージャー・ルールが確立し、また同時にインターネット環境が充実するに従って、企業調査のあり方も変わったからだ。この辺りのことを理解していない市場関係者は今でも結構多いのには驚かされる。

※フェア・ディスクロージャー・ルールとは、企業が「重要な情報」を第三者に提供する場合にすべての投資家に同時に平等に開示することを義務付けるルール。

企業調査、直接企業を訪問して知り得たい情報、或いは知り得る情報というのは、誤解を恐れず敢えて説明すれば、その企業や土地の「風」だ。ファンドマネジャーと、アナリストの職務上の大きな違いは、実はここにあると思う。逆に「風を読む」アナリストは要らないかも知れない。当然、個人投資家は、投資家である以上、ファンドマネジャーに近くあるべきだ。決算内容や、売上・販売状況などは、ネット上で開示されている内容以上のものを聞き出せる可能性は極めて低くなった。何故なら、フェア・ディスクロージャー・ルールに反したら、会社側がSECから罰せられるからだ。だが、その企業や土地の「風」は行ってみないと感じられない。ただ、それが何を意味するものかを具体的に説明することも非常に難しい。ある意味では、それこそが熟練工や職人の「匠の技」の部分だからだ。超精密加工ができる旋盤を使って最新技術で削り出したものより、熟練工の職人が手作業で仕上げたものの方が優れていたりする時、その差の源は何かと聞かれても、文字にしたり、デジタルデータに置き換えることがなかなか出来ないのと同じことだ。

Fund Garageのプレミアム・レポートがお伝えしたいのは、実はこの「風」であり、その「風」の感じ方でもある。日本株しか投資をしたことが無い投資家が居たとする。恐らく、実際にアメリカ本土に足を運んでから感じる米国株投資と、日本で想像していただけの頃の米国株投資では、何かが少し違う筈だ。ニューヨークに行ったことはあっても、サンフランシスコ・ベイエリアに行ったことが無い米国株投資家が、サンノゼを初めて訪れることがあれば、また違った何かを見ると思う。それが「風」を感じたことがあるかないかの違いだ。

本題に戻すが、そうした「風」の違いを知らないうちは、米国の様に広い国土の場合、都市間の移動は国内線の飛行機を利用した方が合理的に感じられるだろう。そして今回、ロスアンゼルスからサンノゼまでレンタカーをドライブしてみて、あらためて痛感したのは、都市や街ごとに違うアメリカの状況を感じることの大切さだ。今回、10日間の滞在で私が運転した距離は1,191マイル(約1,905キロ)。大まかにルートを説明すると、ロスアンゼルス空港から、西にパームスプリングスに抜け、そこから北上してベーカーズフィールドを抜け、サンフランシスコ・ベイエリアへというコースだ。

ベーカーズフィールド周辺というのは、一方ではカリフォルニアの農業中心地であり、また一方ではカリフォルニア州内でも石油および天然ガスの主要な生産地として知られている土地柄だ。つまり、ロスアンゼルスのような大都市でも無ければ、サンフランシスコ・ベイエリアのようなハイテク産業の集積地でもない。だから、このコースを抜けるだけで、いろいろなアメリカのリアルを垣間見ることが出来る。逆に言えば、僅かにこれだけのドライブで、いろいろと違った表情を見ることが出来るということだ。

下の写真はベーカーズフィールドからクルマで15分も走ると拡がるシェールガスの掘削リグと製油施設。写真だと伝わり難いが、このキリンのような機械の頭を上下に振るようなリグが、フリーウェイの両サイドに見渡す限り拡がっている姿は感動さえ覚えた。まして調べてみると、これでも環境問題から以前のような活発さはみられないというのだから、驚きでもある。米国では既に原油も自給自足が出来ている。

アメリカを初めて訪れると、そのホームレスを見掛ける頻度に驚くかも知れない。パームスプリングスのような特殊なところを除けば、高級住宅地で有名なビバリーヒルズでさえも、常にそこそこの数はブロックを変えるだけでも見掛けることが出来る。フリーウェイの入り口近くの交差点に行けば、頻繁に「Food please」などと書いたボール紙を掲げた人を見ることが出来るだろう。ただそれは日本とは基本的な経済構造や医療保険制度など、或いは移民の取扱いの違いによるものに由来するものであり、「アメリカで増えるホームレス問題」などと日本のメディアがセンセーショナルに取り上げるイメージとは、実際にはかなり本質が異なるものでもある。

事実、アメリカの失業率の最低レベルは歴史的に約3.5%程度までであり、現在の4.2%はそれに近い水準とも言える。これ以上の改善は、労働市場の構造的な問題を解決しない限り難しく、現在のアメリカ経済はほぼ完全雇用に近い状態だということも実感出来る。言い換えると、好不況に関係なく、いつでもそうだからだ。確かにサンフランシスコのダウンタウンはホームレスが増えたように思う。ただどんな時でも一定数は居たし、「例のヒルトンホテルのエリア」と前述したのは、ITバブルの頃も同じように「あのブロックから向こうは行かない方が良い」と言われた境界線になるからだ。

だからこそ、自分自身の目で見て確認し、平均値を頭に入れた上での「分散」状況を感じてみることが必要だと思う。平均値の水準の上下と、その標本の散らばり具合は別物なのだ。どこにフォーカスするかによって、同じ景色も違って見える。蛇足だが、その意味からすると、日本の「分散」はますます小さくなっている。そして「平均」はジワジワと低下を続けている。今のアメリカは、反対に「分散」は大きくなりつつも、「平均」も上昇している。つまり社会全体で言えば、景気は強くなり、暮らし向きは上向いているということだ。

ホリデーシーズンの個人消費は堅調

前述のベーカーズフィールド、12月8日(日曜日)に宿泊したそのホテルがコストコホールセール、ウォルマート、ベストバイなどを核とするショッピングセンターにほど近いということもあって、ホリデーシーズン真っ只中の、それも週末日曜日の賑わいをリアルに見届けることが出来た。ただ、凄いなぁと思う一方で「きっとこれは、週末の日曜日だからだ」と言い聞かせてもいた。それほど「凄い混みよう」だったのだ。

下の写真、ホテルの駐車場なのだが、テスラのSuper Chargerがあるため、頻繁にテスラ車が充電の為に立ち寄るのが見えた。

ただ、その印象は、その後にサンフランシスコ・ベイエリアに移動する最中も、移動してからも、つまり平日になっても、どこも一緒だということに気が付かされた。サンフランシスコ・ベイエリアには、半年前、そして一年前も、当然、それ以前も必ず行けば立ち寄るショッピングセンターやショッピングモールがある。同じところに何度も定期的に足を運ぶことで、定点観測をずっと続けてきたところだが、平日の昼頃には既に駐車場がいっぱいになっているのには驚いた。

誤解無きようにお断りしておくが、日本の首都圏のデパートの駐車場やスーパーのそれとは違う、圧倒的に巨大な規模感の駐車場なのだが、まずクルマを止めることに苦労するほどだ。ロスアンゼルスから離れる道中で「ウォルマートに行けば、Restroomがあるな」と、少し迂回してまで立ち寄ったところも、その選択肢を選んだ自分を罵ることになった。「リサーチも兼ねて・・・」なんて欲張ったのが大失敗だった。そもそもこの時期の週末にショッピングセンターに軽い気持ちで立ち寄る発想が、そもそも間違いだったのかも知れない。

ただ、それでも私が接することが出来たのは、カリフォルニア州のごく一部のエリアでしかなく、それは全米50州のすべてを象徴はしていないということ。ただ、それでもスターバックスでコーヒーを買う時も、ハンバーガー・チェーン(In & Out や Burger Kingなど)に立ち寄る時にも、常に同じような景色を見ることが出来たというのは紛れもない事実。景気が悪いなどとは努々思えない。

ドットコム・バブル時よりもベイエリアの渋滞は酷い

この数年、Covid-19によるリモート・ワークやStay at homeの習慣が根付いたこともあり、朝晩の通勤時間帯でも、サンフランシスコからサンノゼに向かうフリーウェイがそんなに酷く渋滞することは無かったが、或いはサンフランシスコ・ベイブリッジなどの朝の渋滞情報がニュースで散々流れるというようなことは無かったと記憶しているが、それはそれは、ドットコム・バブルの当時と比較しても、現在の惨状は酷くなっていた。

昨年9月に来た時は、まだまだ「空きオフィス」という看板を掲げたオフィス・ビルがかなりあったし、稼働中のオフィス・ビルでも、広々とした駐車場に空きが目立っていた。だが、今回の景色は一変していた。まず明らかに「空きオフィス」の看板は減り、前回6月に来た時は、まだまだ「全棟貸し可能」みたいな看板が立っていたところまで、新しい借主が既にテナントとなっており、どこの駐車場もほぼほぼ満車となっていた。気になっていた貸しビルには、シリコンウェハーの欠陥検査装置で強いKLA(KLA)が堂々と入居していた。

サンノゼ・ミルピタスというところに、私がいつも泊まるホテルがあるのだが、夕方6時過ぎになると、エントランスから少し離れたところに行かないと、駐車スペースが無くなるような状況だった。更に少し離れたところにクルマを止めようとしたら、すかさずセキュリティが飛んで来て「ホテルの宿泊者向けのスペースはあっちだから、あっちを探せ」と、追い払われるという初めての体験もした。勿論、ホテルの稼働率が上がっているというのも事実だと思うが、オフィスからの帰りに食事に立ち寄る人も多くなっているからだろう。駐車場の取り合いが静かに始まっている。反対に言えば、リモート・ワークの時代も終わりつつあるということなのかも知れない。

FOMCで利下げが無いリスクを寧ろ考えるべき

6日発表された米雇用統計、そして先週のCPIやPPIの結果を踏まえて、先週末現在、市場が見込む0.25%の利下げ確率は約97%と高い。ただ、常にデリバティブ市場が織り込む見通しが正しいということは無く、寧ろ、米国景気の強さ、そして続く粘着質なインフレ状況、一方で雇用市場の強さなどから、寧ろFOMCで利下げが見送られる可能性、或いは、仮に利下げが行われても、この先の利下げは打ち止めという発表が為されて市場が動揺するリスクを考慮しておいた方が良いように思う。

利下げを行う必然性をパウエル議長が説明していた背景には、米国景気の強さ、コントロール出来始めたインフレ率、そして減速感が出てきた雇用市場という前提があったが、現時点、この前提に不安が出てきたのが、やはりインフレ率だろう。ひとつにはインシュアランス・コストが上昇しているということだ。背景には気候変動に関連する自然災害の増加や、医療費の高騰などがある。特にフロリダやカリフォルニアなど、災害リスクの高い地域で顕著な上昇を示しているようで、これらはCPIだと「Shelter」の項目に含まれるが、全てがCPIに反映されているわけではないらしい。

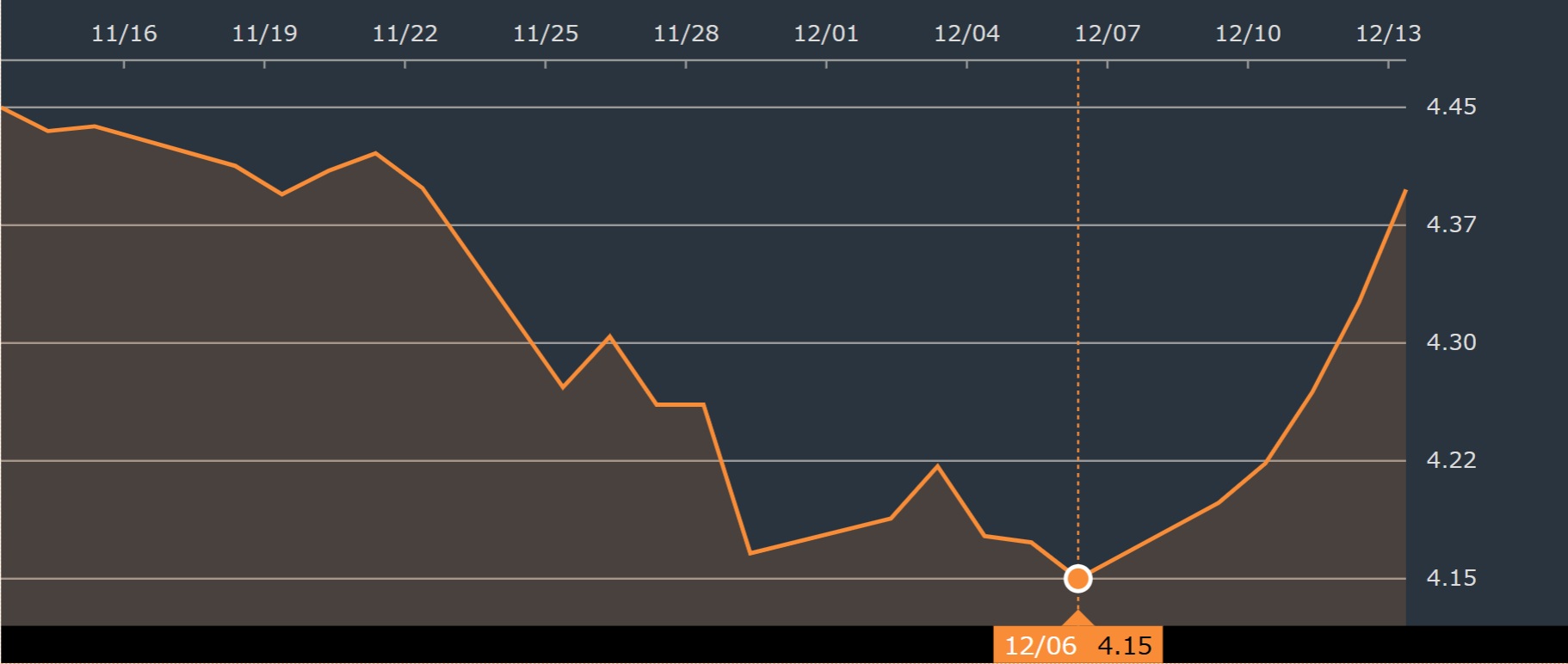

その一方で、私も現地で実感したように、米国景気の現状は強い。一旦はイールドカーブも再度逆イールドを強める状況となったが、再び、10年債利回りなど長期金利が上昇してきた。下記のチャートでは、前週末12月6日以降、長期金利が急速に値を戻していることが確認出来る。予想していたように、サンクスギビング前後の特殊な動きだったと解釈する方が妥当かと思われる。

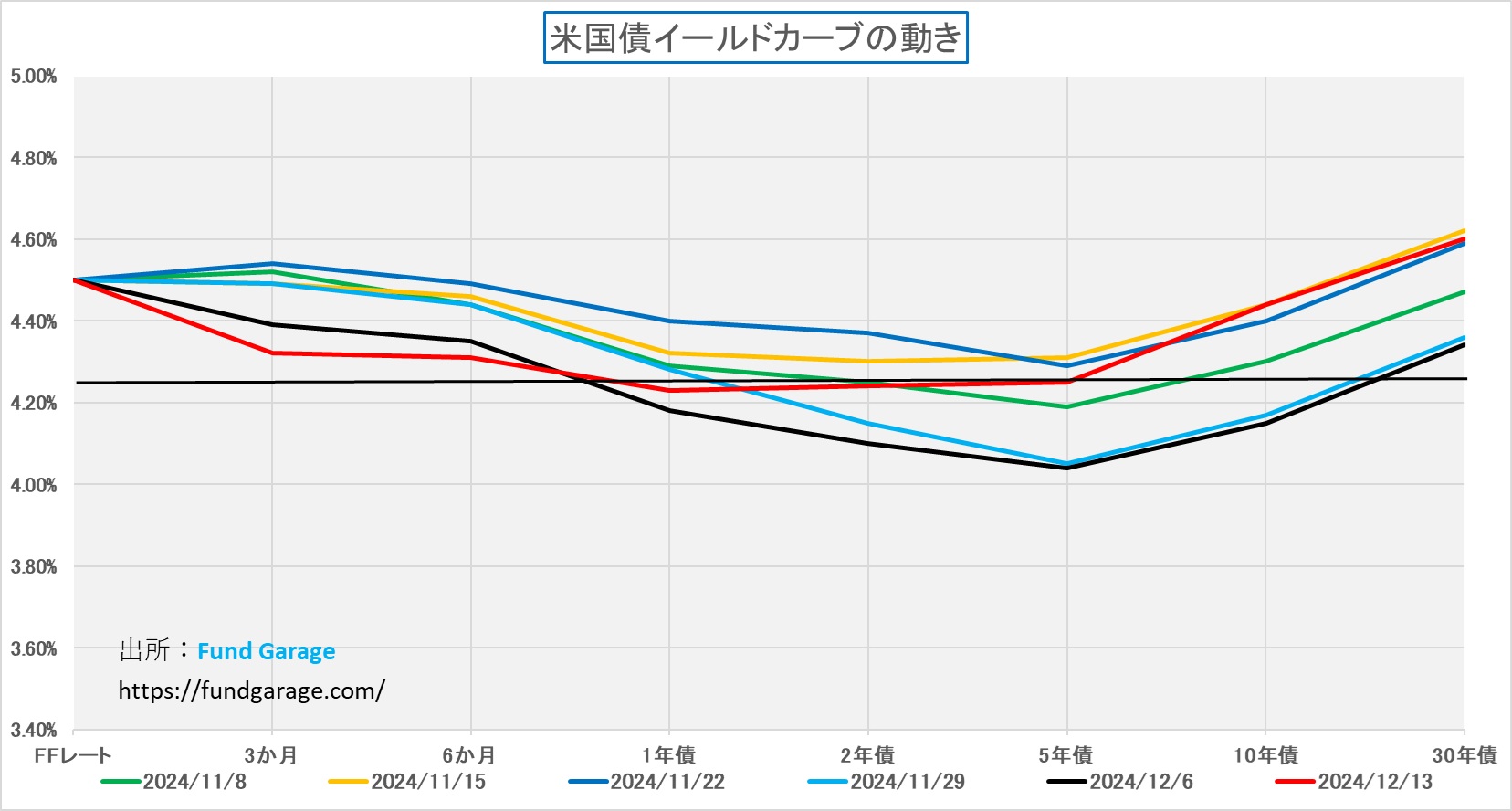

続いて、イールドカーブのチャートがこれ。先週末が赤い線、今週のFOMCで0.25%の利下げが行われた場合を想定した4.25%のラインに黒い横線を引いておいたが、もう少し僅かに中長期の金利が上昇すれば、順イールドに戻る可能性が高まってきたことが確認出来る。前回の逆イールドが深くなる流れが景気実態に照らしておかしな動きだったことを考えれば、この長期金利の上昇は正常なものだ。妥当な見立てとしては、今回、0.25%の利下げの仮に行ったとしても、今回発表されるFOMCのドットチャートでは、来年の利下げが殆ど示されていないという感じになるというもの。問題は、市場が冷静にそれを受け止められるかだ。

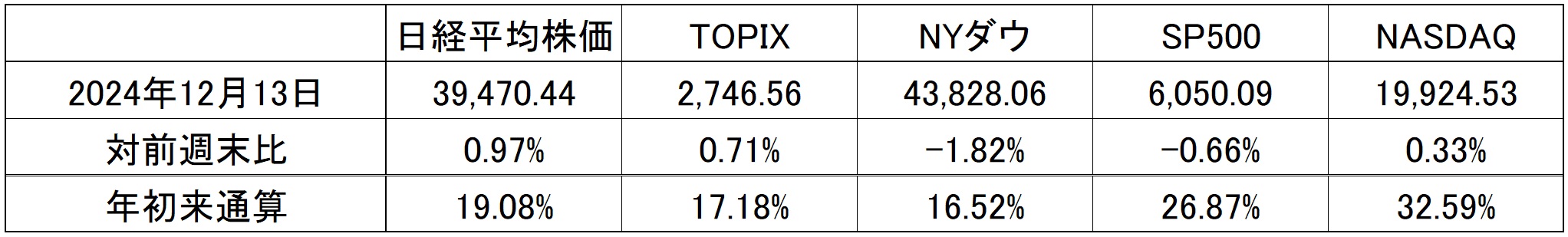

米国株市場は金利上昇を冷静に受け止めている

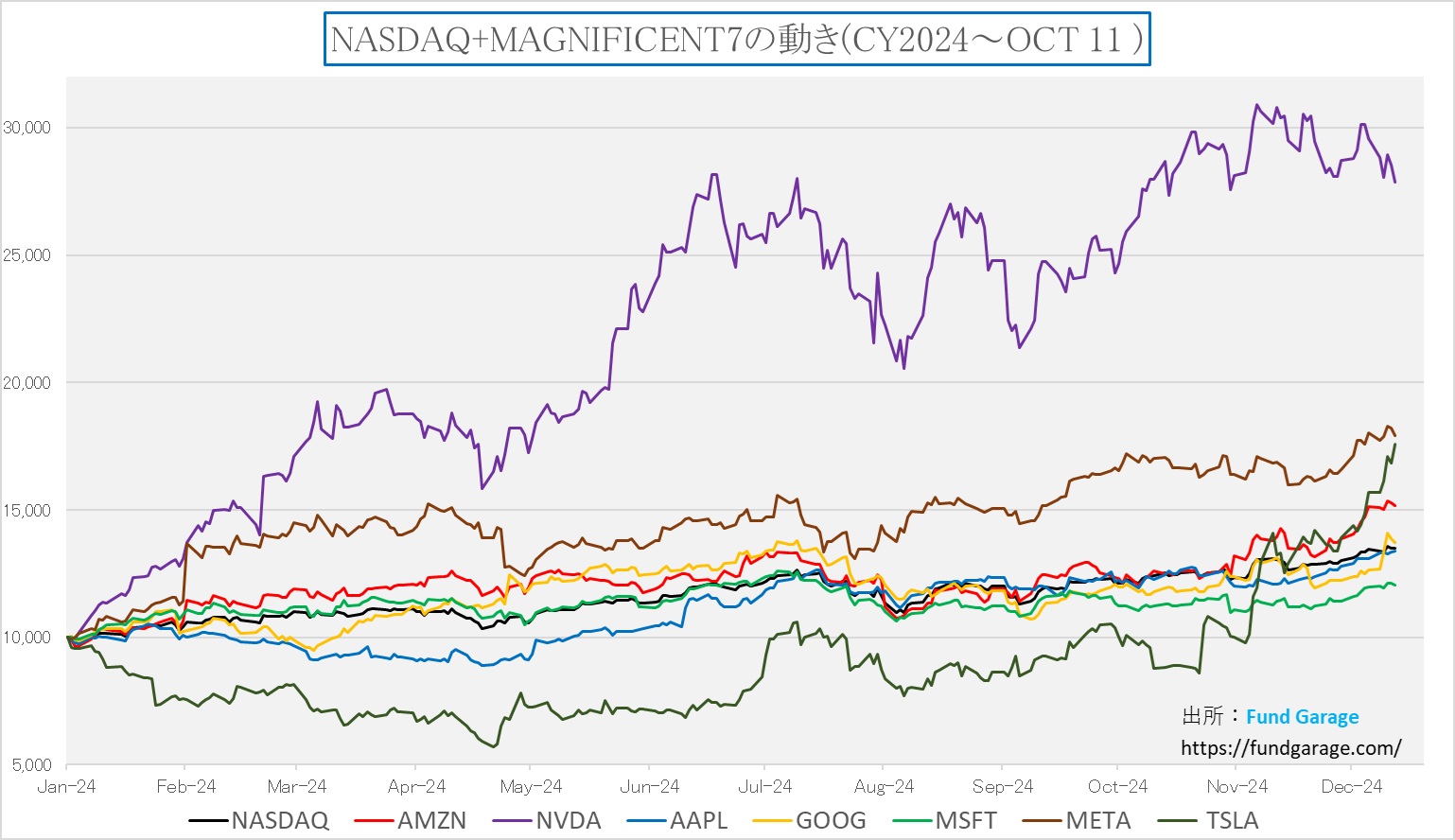

米国市場は下の表にある通り、冷静に前述のような流れを受け止めている。先週11日、NASDAQは史上初の20,000pts超えを達成したが、前述の通り、この時既に長期金利は上昇傾向にある。その一方で、景気敏感株と呼ばれるセグメントの株価はやや軟調になったこともあり、NYダウの方は下落している。NASDAQが20,000ptsを超えたことで、値がさハイテク株が動き、先週は日経平均がベストパフォーマンスとなった。

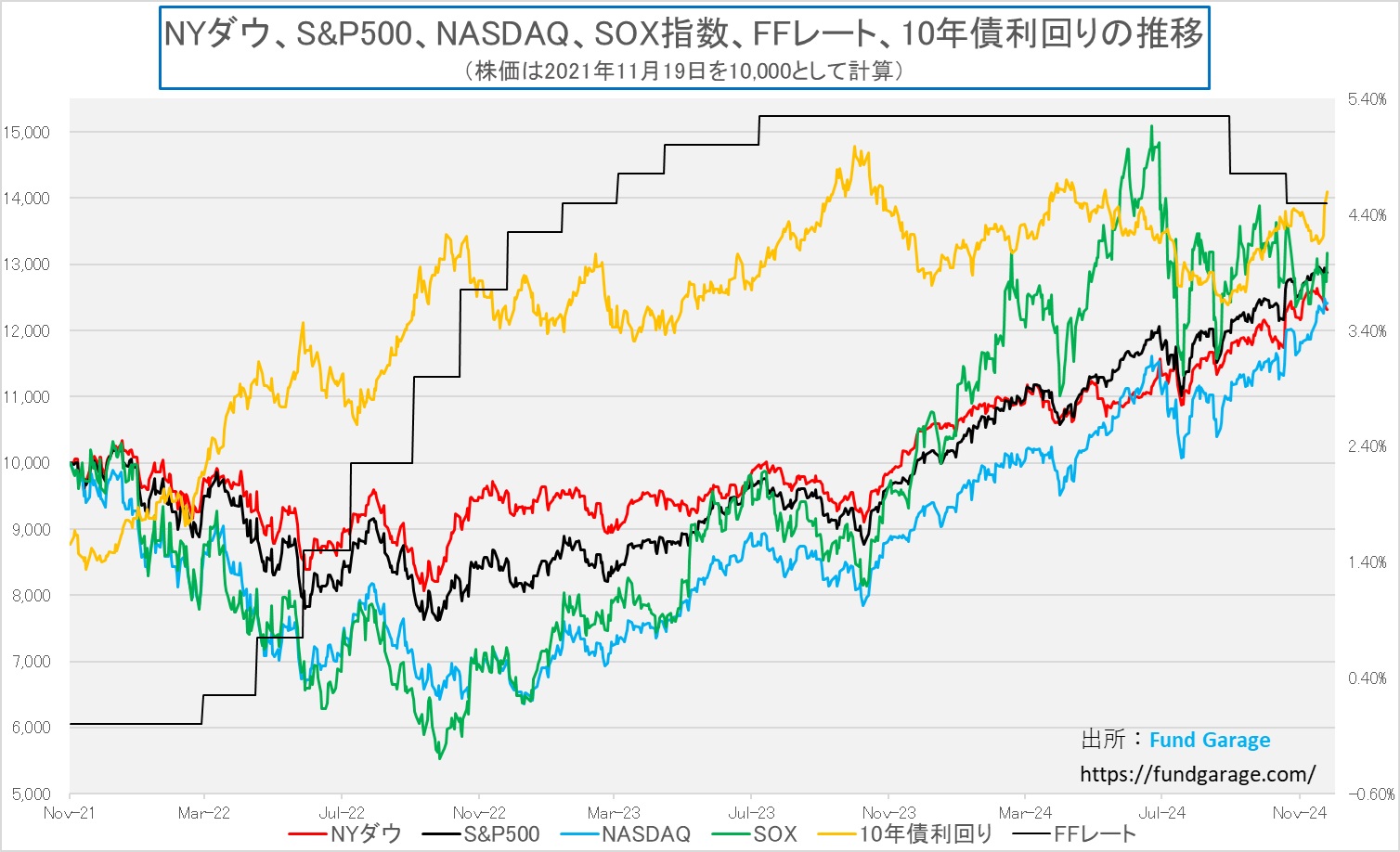

面白いのは、下のチャートだ。まず足許で10年債利回りの黄色い線が、FFレートの誘導目標を示す黒い線を下から上に突き抜けた。つまり、10年債利回りが2022年11月下旬以降、なんと2年振りにFFレートの誘導目標を上回るという記念すべき流れが起きたということ。そして、下の4色のラインの中で、赤いNYダウ以外、取分けNASDAQと、フィラデルフィア半導体指数ことSOX指数が顕著に上昇しているということ。金利上昇にグロース銘柄、ハイテク株は弱いと一般に報じられるが、何のことは無い、典型的なグロース銘柄群が値上がりしたからこその結果になっていることがわかる。

実はアップル(AAPL)が時価総額最大

そんな流れの中にあって、全米で時価総額最大企業に返り咲いているのがアップル(AAPL)だということは、如何に市場のノイズが正しい情報を流していない(だからこそ、ノイズなのだが)のかということも端的に証明している。金利が上昇しても、超大型のグロース銘柄の株価は上がるということだ。イールドスプレッドなどの議論も、いつの間にか雲散霧消した。

また「新しいiPhone 16が売れていない」とか、「apple Intelligenceは使える生成AIではない」と言った話もあったが、株価は結局上昇してきた。確かウォーレン・バフェット氏が保有するアップル(AAPL)を売却したからというような話もあったと思う。因みに、私はiPhone 16proに切り替えたが、まずカメラの性能がもう一段良くなったことを実感している。身近なところでAIを体感出来るのが、正にスマホのカメラ機能だ。例えば、昔のデジタルカメラでは、空高く打ち上がる花火の写真を撮るのはとても難しかった。シャッタースピードと露光絞りだけの調整では、Focusまで合わすのは至難の業だった。でも、今ではスマホを上に向けるだけ。純粋に綺麗な絵が写真になる、或いは動画になるというのは、AIが補正しているからだ。CMOSセンサーやCCDセンサーの能力向上だけでは決してここまでは出来ない。

分かり難いかも知れないが、上記写真の中で、青い線がアップル(AAPL)だが、ジワジワと下値を切り上げているのが分かる。一方で、テスラ(TSLA)が上昇しているが、これは正にトランプ効果だ。ただ、私にはどうしてもテスラ(TSLA)に投資するアイデアを導くことは出来ない。

バブルを疑うなら、日本のマンション市場こそバブルだ!

不思議なことに、日本の、それも東京都のマンション価格の上昇を誰も「バブル」だとは言わないと感じるは気のせいだろうか。先週12日の日経新聞Web版に掲載された「マンション価格、年収の10倍超える 東京は18倍に」(クリックする原文PDFがダウンロード出来ます)を滞在先のホテルで目にして驚いた。正直に言おう「これをバブルと呼ばずして、何をバブルと呼べば良い?」と。

記事の中には、こんな表も掲載されている。まず驚くべき最初の事実は、そのマンション価格の絶対値だ。「平均で1億526万円」とは異常な高値だろう。因みに、書き込みコメントとしてピクテ・ジャパン シニア・フェローの大槻奈那氏は淡々と「都心のマンションの場合、この10年程度で活発化した「ペアローン」を大半の夫婦が利用している模様です。」とコメントしているが、要は債務者が夫婦2人ということだ。良くも悪くも、バブルの時代は債務者は1人だった。そして都内では2人分の年収でも9年分に相当する。これこそ「バブル」以外の何ものでもない。なのに誰も騒がないのは不思議でならない。

そして、実はこの資料の左下を見て、もう一度驚いた。そこには70平方メートル換算と書いてある。確か、記憶の限りではあるが、80年代バブルの頃は、90平方メートルが基本的な家族世帯が購入するマンションだった筈だ。つまり、この数値を90平方メートルに換算し直すと1億3,533円相当になる。70平方メートルのマンションに4人家族が住むのはかなり窮屈だからだ。さてさて、この先も不動産価格は上昇出来るのだろうか。

これも私の記憶の限りで恐縮だが、私が銀行の支店勤務だった85年から87年頃は、住宅ローンの事前審査項目として、1人の債務者の住宅ローンを含む借入総額は年収の5、6倍までと銀行も制限をしていたと思う。要は貸し出しを実行出来ないということ。それ以上の負債を個人が抱えると、債務者自体が返済負担でパンクするということだ。恐らく、その制限も現代では相当緩和されたのだろうが、仮にその貸出条件が緩和されたとしても、債務者の返済負担は変わらない。「低金利だから大丈夫なんです」という声もあるかも知れないが、人間が40歳を超えたあたりから疾病リスクが高まることや、50歳を超えたあたりから、一段と雇用リスクが高まることはマクロ的には色々と抗弁出来るのかも知れないが、ミクロ的には変わらない部分が沢山ある筈だ。なぜ、この問題をもっと声高に「バブルだ」と騒がないのか、不思議で仕方がない。

記事にはマンション価格高騰の理由として「土地代や建築コストの上昇がマンション価格に反映された。富裕層や海外勢から人気がある都心の高額物件に、さらなる値上がりを期待した投資マネーの流入が続いている影響も大きい」とある。値上がり益を期待した投資マネーの流入が続いているというのは、正にあのバブルの時代と同じ構図だ。そして「庶民が家を持つ夢ははかなく消えた」というポピュリズムが湧きおこれば、また「平成の鬼平」こと日銀の三重野総裁の現代版、「令和の鬼平」が出てくるのかも知れない。そのバブルが仮に崩壊すると、今度はどうなるのだろう。富裕層や海外勢は「いい勉強になった」と言うだけで済むだろうが、売るに売れない残債が残ったタワマンを抱えて泣くのは、夫婦揃って働く真面目な勤労世帯だ。だから「利上げが必要だ?」というのは、私には勘所がズレた議論にしか思えないが、如何だろう。

円安はまだ続きそうな金利の動き

勿論、来週の日銀金融政策決定会合で日銀が利上げを行い、そしてFRBがFOMCで利下げをすれば、金利差が縮小するので、目先は一旦円高になるかも知れないが、前述したように、状況はそう簡単では無いだろう。米国金利の期間構造、すなわちイールドカーブは、漸く順イールドに戻りそうだ。そして戻ってしまえば、再び逆イールドになるには、それなりの大義も必要になる。すなわち、米国経済に再びリセッション懸念なり、失速懸念が浮上しないとならないが、その期待は難しいだろうことは、今回の渡米でも実感してきたばかりだ。

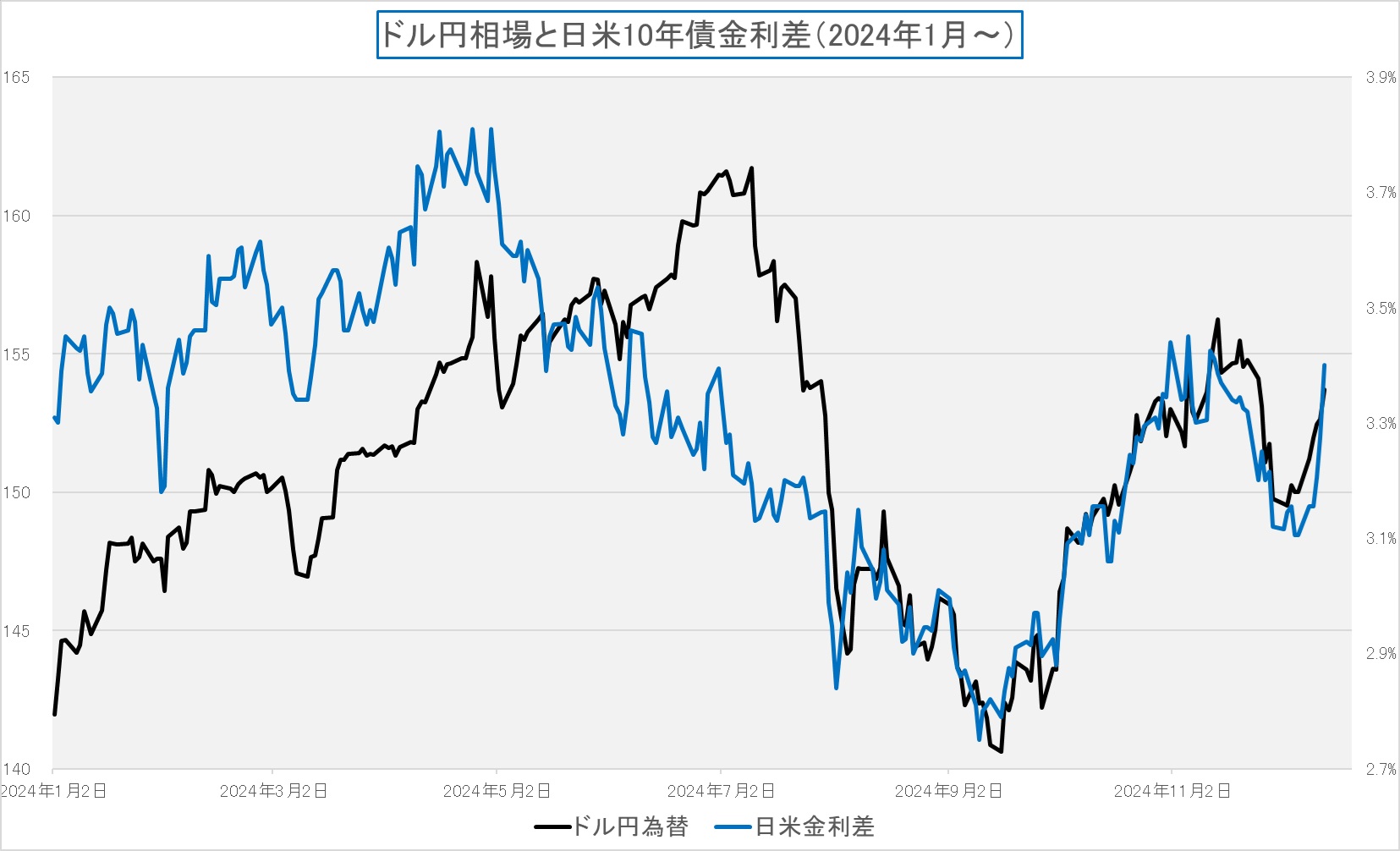

一方の日本、実はこのところの長期金利水準は低い。先週末の終値は1.040%でしかなく、11月下旬に付けた高値の1.095%から低下している。確か日銀が0.25%の利上げをするだろうという噂は、この頃から何も変化していない筈だ。ただ、静かに市場で長期金利は反対に低下している。下のチャートでご覧頂けるように、もし金利差だけで議論をするならば、現在のドル円相場の水準、156円程度になってもおかしくはないことが見て取れる。

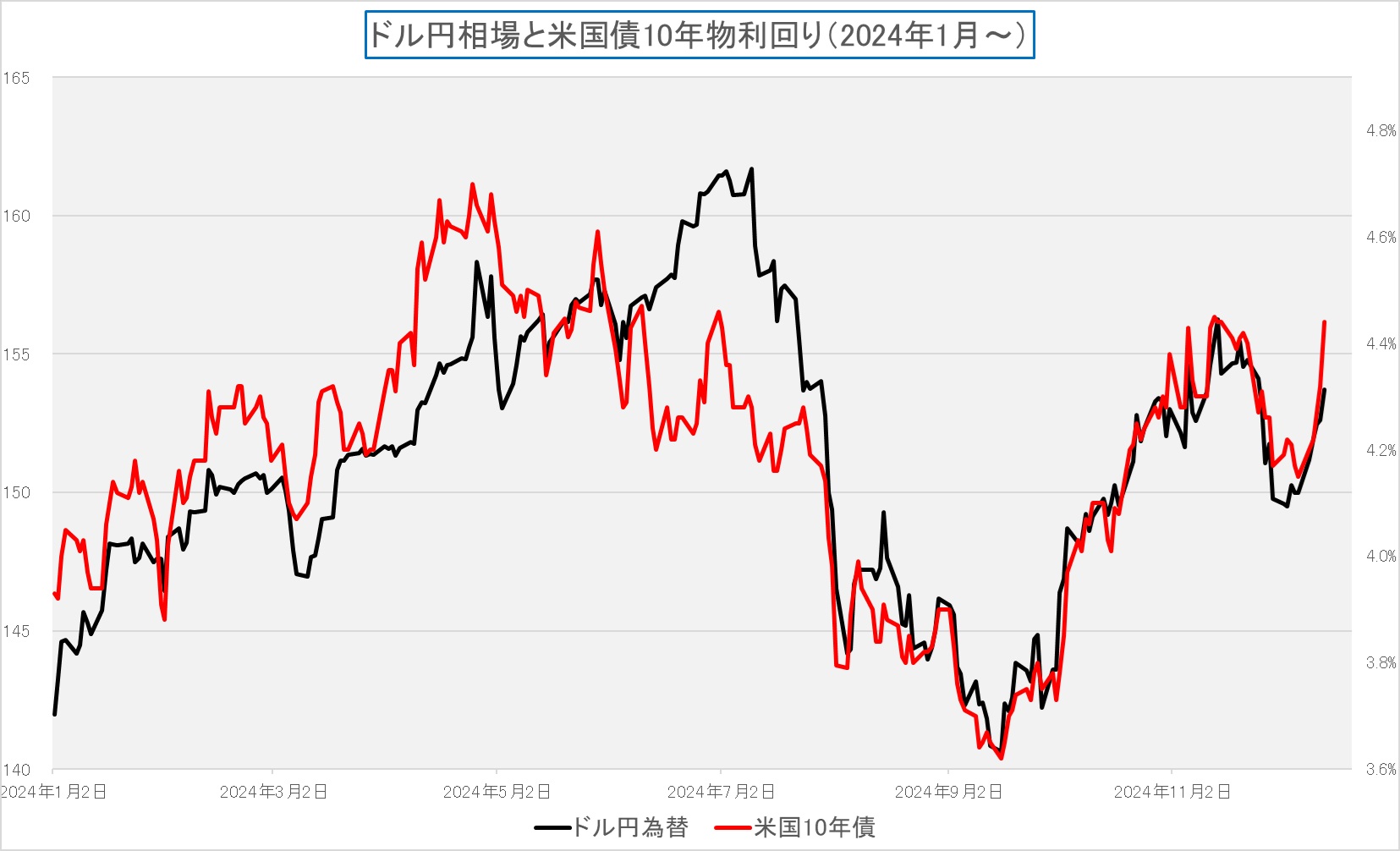

ならば、通常みている方の、米国10年債利回りとの位置関係を確認すると、やはりこちらでも156円前後が見て取れる。アメリカは利下げ観測に打ち止め感が出て、そして日本もそう暢気に利上げしていられる状況では無いことを踏まえると、ここから金利操作だけでドル円相場を大きく円高に動かすのは難しいだろう。そして為替相場は金利差だけでは決まらないという、いつもの主張に照らし合わせると、残念ながら、円が対ドルで確りと強い通貨になれるとは、現状、どうしても考えられない。何故なら、どう贔屓目に見ても、現時点、対米で日本が優位に立てることは少なく、また地政学リスクは増大するばかりだからだ。別の角度からの根拠を言えば、ECB(欧州中央銀行)も0.25%の利下げを3回の会合で連続して行ったが、1ユーロの相場は161円前後から離れない。寧ろ、直前は159円台に入っていたのに、利下げ後、円安に振れたことが日本の何かを証明しているだろう。

右肩上がりのビジネス・トレンド

量子コンピューティングとは何か?

先週9日、「Googleが量子コンピューターに使う新型のチップを開発したと発表」と報じられると、市場はGoogle株を買った。この発表があったのが9日なので、9日の終値に対する週末の終値の騰落率は+8.06%となる。正直、この発表に市場がここまで無邪気に反応するとは思っても見なかった。確かに未来のある、面白い材料ではあり、ひとつの大きなブレークスルーではあったが、まだビジネスとしてリアリティのある話として考えるには、少々時間が掛かるだろう。ただ、株式市場はこうした話が大好きでもある。何故なら、そこに夢があるからだ。

具体的にはGoogleはこんな内容の発表を行った。曰く:

「本日、当社の最新の量子チップである Willow を発表できることを嬉しく思います。Willow は、さまざまな基準で最先端のパフォーマンスを発揮し、2 つの大きな成果を実現します。

- 1 つ目は、Willow では、より多くの量子ビットを使用してスケールアップするにつれて、エラーを指数関数的に削減できることです。これにより、この分野でほぼ 30 年間追求されてきた量子エラー訂正の重要な課題が解決されます。

- 2つ目は、willow は、今日の最速スーパーコンピュータの 1 つでも10 セプティリオン (つまり 10 25 ) 年かかる標準的なベンチマーク計算を 5 分未満で実行しました。これは、宇宙の年齢を大幅に上回る数字です。」

という内容のものだ。恐らく、2つ目のスーパーコンピューターよりも圧倒的に早い計算能力ということは、セプティリオンという単語を知らずとも「凄く早い」ということは充分伝わるだろう。その一方で、1つ目の方の「より多くの量子ビットを使用してスケールアップするにつれて、エラーを指数関数的に削減できる」をすんなり理解した人は少ないだろう。何故なら、量子コンピューティングを理解するためには、まず「量子」とは何かを知り、その上で、その量子のどんな特性を利用しているからこそ、量子コンピューティングと呼ぶのか、という2段階の理解ステップが必要になるからだ。

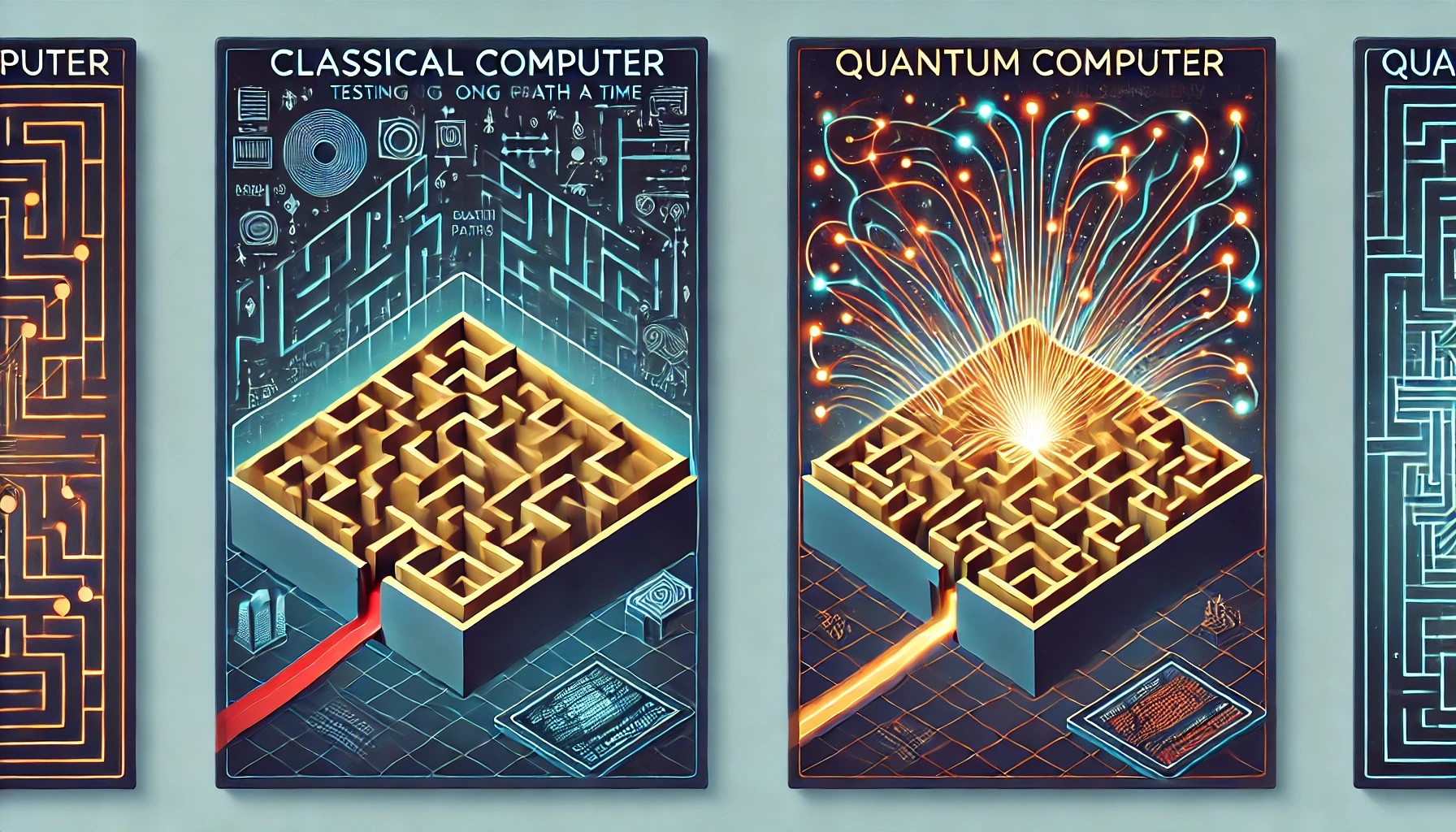

ならば、「量子コンピューティングとは」は何かを端的に説明すると「量子コンピューターは、普通のコンピューターが1つ1つ順番に試す問題を、一気にまとめて解くことができる新しいタイプのコンピューターだ。それは、物質の最小単位である“量子”が持つ、不思議な性質(重ね合わせや絡み合い)を利用して、複雑な計算を効率よく行う仕組みだからだ。」となる。これを、日常のイメージで補足するなら「普通のコンピューターが1本の道を走ってゴールを探すなら、量子コンピューターは一瞬で全ての道を試して最短ルートを見つけるようなもの」と言える。

こう説明すると、きっと「それって、CPUとGPUの計算方法の違いと似ている」と思われる筈。そう、確かにかつてCPUは少数のタスクを順番に処理するのが得意で、喩えて言うなら「1人の職人が1つの作業を丁寧に行う」ようなものであり、反対にGPUは同時にたくさんのタスクを並列に処理するのが得意で、喩えて言うなら「大勢の職人が同時に作業を進める」ようなものだと説明した。つまりGPUは並列処理が得意で、大量の計算を一気に行うことで高速化を図るものというのがCPUとGPUの違いを説明する際によく使われる例えだからだ。量子コンピューターも、問題を一度に多くの可能性で処理する能力があるため、GPUの並列処理の説明と似たイメージで語られることがある。ただし、量子コンピューターはGPUの「並列処理」とは根本的に異なる仕組みを持っている。

GPUは、たくさんの「古典的な計算」を並列に処理する仕組みで、各計算は0と1の二進法を基に行われる。一方の量子コンピューターは、新しい概念である「量子キュービットの『重ね合わせ』や『絡み合い』を使い、一度に膨大な可能性を探索する」というの特徴だ。このキュービットという考え方が、量子コンピューティングの特徴を為すもので、計算の進め方も確率的で、問題の性質によってはGPUよりもはるかに高速に解けることがあるとされる。具体的にはこんな感じの整理も出来る。

- GPUは、迷路を1,000人が同時に別々の道を試すような方法で解く。

- 量子コンピューターは、迷路を1人が一瞬で全ての道を試して最短ルートを見つけるような方法で解く。

つまり、GPUは「たくさんの仕事を並列に処理する」古典コンピューターの延長であり、量子コンピューターは「量子力学を活用して膨大な可能性を探索する」新しい仕組みということになる。ならば、量子力学とは何か、という話になり、そこで量子キュービットの『重ね合わせ』や『絡み合い』という考え方が与えられる。

下の図で、左側が古典的なコンピューティングの概念。右側が量子(QUANTUM)コンピューティングの概念を図にしたものだ。

古典的コンピューティングは「2進法」、では量子コンピューターは?

この辺りからは劇的に話が小難しくなるので、適当に読み飛ばして頂いて構わないが、ざっと、その概念を説明させて頂く。従来からのコンピューターの原理は、情報はすべて「ビット(0または1)」で表され、その仕組みは非常に単純だ。つまり、電荷がある → 1、電荷がない → 0、ということで、すべての計算が0と1の組み合わせである2進法で行われている。ハードウェアの仕組みとしては、半導体が電圧や電流の状態を用いて0と1を区別する。トランジスタが、電気的なスイッチとして働き、物理的な状態である電荷の有無が基本原理だ。

一方の量子コンピューターは、従来の「ビット」に代わり、「量子ビット(キュービット)」を使う。このキュービットが、量子力学の性質を利用して情報を表現するので、量子コンピュータ、QUANTUMコンピュータと呼ばれる。量子コンピューターは、この「0」と「1」の枠を超えた世界を扱える量子ビット(キュービット)と呼ばれる特殊な単位を使うのだが、これには以下の特徴がある:

量子ビット(キュービット)の状態

量子ビット(キュービット)は、以下の3つの特徴を持つ状態を取れる:

- 「0」の状態(例えば、電子が特定のエネルギーレベルにいる場合)。

- 「1」の状態(例えば、電子が別のエネルギーレベルにいる場合)。

- 「重ね合わせ」(「0」と「1」の両方を同時に持つ状態)。

- この状態では、キュービットは一度に複数の計算を行える。

- 「絡み合い」(複数のキュービットが連動して動く)。

ハードウェアの役割

量子コンピューターのハードウェアは、量子ビットを物理的に実現する。これには、超伝導回路やイオントラップ、光子などが使う。

- 超伝導量子ビットの例:

- 電流が「時計回り」か「反時計回り」かで「0」と「1」を表す。

- 状態が「重ね合わせ」や「絡み合い」を取れるよう設計されている。

ソフトウェアの役割

量子状態(例えば重ね合わせや絡み合い)を計算として活用するため、量子コンピューター用に設計されたプログラムが行う。

- プログラムは、以下を制御する:

- キュービットを特定の状態(「0」「1」「重ね合わせ」など)に準備する。

- 量子ゲートを通じてキュービットを操作する。

- 量子ゲート:古典コンピューターでの論理ゲートに相当し、キュービットの状態を変更する。

- 結果を観測して、計算を完了する。

プログラムが4つの状態を処理する?

キュービットが取れる「0」「1」「重ね合わせ」「絡み合い」の状態は、ハードウェアが物理的に実現し、それを制御し、計算として活用するのはプログラムが行うこととなる。

NVIDIAの役割とGoogleとの協業の意味

NVIDIAは、普通のコンピューター(古典コンピューター)を使って「量子コンピューターのシミュレーション」を行っている。

- シミュレーションとは?

→ 例えば、量子コンピューターがどのように動くのかを「古典コンピューターで再現」して試すこと。実際に量子コンピューターを作る前に、これを使って実験や開発を進める。 - NVIDIAの強み

→ NVIDIAのGPU(グラフィックカード)は、高速な計算を得意とするため、量子コンピューターの動きを効率よくシミュレーションするのに適している。また、CUDAというNVIDIA独自のプログラム環境を使うことで、量子と古典を組み合わせた計算も出来るようになる。

NVIDIAとGoogleは、次のような形で協力している。

- Googleが開発した量子チップ「Willow」が、どう動くのかシミュレーションを行う。

- NVIDIAのCUDA-Q技術を使って、Googleの量子コンピューターを高速かつ正確にテストする。

- お互いの強みを活かし、量子コンピューターの性能や信頼性を向上させる。

量子コンピューターの商業利用までの道のり

量子コンピューターが商業利用されるまでの道のりは、非常に多くの困難を伴う。量子コンピューターを「現実的に利用可能なレベル」に持っていくためには、下記のような多くの課題がある。

1. ハードウェアの安定性

量子状態の不安定性(デコヒーレンス):量子状態(キュービットの「重ね合わせ」や「絡み合い」)は非常にデリケートで、外部環境(温度、振動、磁場など)からの影響を受けやすい。このため、量子状態が短時間で崩壊してしまう(これを「デコヒーレンス」と呼ぶ)。キュービットを長時間安定させるためには、極低温環境や真空状態など非常に特殊な条件が必要で、商業利用するには、これを手軽かつコスト効率良く実現する技術が求められる。

2. キュービット数の拡大

現在の量子コンピューターは、数十から数百のキュービットを持っているが、これでは商業利用には不十分。実用的な問題を解くためには、数千から数百万のキュービットが必要になると考えられているが、キュービットの数を増やすと、ノイズやエラーも指数関数的に増加する。またキュービット同士を正確に絡み合わせる技術がまだ十分に成熟していない。

3. 物理的な規模と電力消費

現在の量子コンピューターは、動作に非常に大きな装置を必要とする。例えば、超伝導量子ビットは極低温冷却(-273°C近く)が必要で、大型の冷却装置が必要だ。電力消費も非常に大きく、現在のデータセンター以上の電力コストがかかる可能性があり、その為にはデバイスの小型化と冷却装置の効率化が必要となる。

量子コンピューターは現在、プロトタイプや研究段階にある。Googleの「Willow」も、非常に特化した数学的問題を解いたに過ぎず、現実世界の複雑な問題に応用するにはまだ遠い。現在の量子コンピューターのキュービット数(数十~数百)は、小規模な問題にしか対応出来ないからだ。実用的な問題を解くには、数千~数百万のキュービットが必要となる。また誤り訂正技術が実用化されると、量子計算の精度が大幅に向上すると考えられるが、誤り訂正の研究は進んでいると言っても、まだ完全に実用化されるには10年以上かかる可能性がある。更に言えば、現在の量子コンピューターは、運用コストが非常に高いため、実際のビジネス用途で採算を取るのが難しい。ハードウェアの小型化や冷却技術の進展が求められる。その為には量子コンピューターでしか解けない「キラーアプリケーション」が必要と言われており、金融、医薬、AI、エネルギー分野などでの具体的な成功例が出るまでには、数年単位の研究が必要と考えられている。従って、現実的には、量子コンピューターが「本格的に商業利用される」までには10~20年程度はかかると予想される。

メルセデス・ベンツとNVIDIAの自動運転技術開発

ご承知の通り、メルセデス・ベンツとNVIDIAは、自動運転技術の開発において戦略的なパートナーシップを結んでいる。具体的には、2020年6月、両社は次世代のメルセデス・ベンツ車両にNVIDIAのDRIVEプラットフォームを標準装備し、アップグレード可能な自動運転機能を提供する計画を発表している。

今回、その「TEST Vehicle」とステッカーが貼られたEクラスを、NVIDIA本社の駐車場で見かけたのだが、さすがにいきなりカメラを取り出すのは憚られたため堪えたのだが、なぜか偶然、宿泊先のホテルのパーキングで1台見掛けたので、写真に収めたのがこれ。

この技術は、メルセデス・ベンツの車両に特化して設計されるが、NVIDIAのDRIVEプラットフォーム自体は他の自動車メーカーにも提供されている。したがって、NVIDIAの技術は汎用的に利用されるが、メルセデス・ベンツとの共同開発による自動運転システムは、同社の車両に特化したものとなっている。2024年12月現在、メルセデス・ベンツはドイツ国内の高速道路において、特定の条件下で最大95 km/hまでの自動運転が可能な「DRIVE PILOT」システムの認証を待っており、認証が得られ次第、販売を開始する予定。このように、メルセデス・ベンツとNVIDIAは、自動運転技術の開発と実用化に向けて積極的に取り組んでおり、今後もその進展が期待される。

まとめ

技術革新だけを追えれば良いのだが・・・

シリコンバレーに赴き、今ならAI関連の技術トレンドだけを追い掛けていれば良いのならば楽しいだけなのだが、毎度のことながら、世界情勢は揺れている。シリアのアサド政権崩壊は、中東情勢に疎い日本と違い、アメリカ滞在中に起きた話だったので毎度のことながら、その扱いの違いに驚かされた。そして既にメディアが取り上げる主役がバイデン大統領ではなく、トランプ次期大統領に代わっているのも面白い。ただ、やはりウクライナ情勢を含めて、地政学リスクに対する感度は、圧倒的にアメリカに居る時の方が研ぎ澄まされる。

一方で渡米して滞在中にいつも実感するのが、アメリカの豊かさであり、どう贔屓目に見ても素直に感じるのは、日本のそれの劣勢だ。確かに物価は上がっているが、小売店の店頭に並ぶ物量は圧倒的だ。また不思議なぐらい日本人には出くわさない。それは円安が150円などに進む前からの話で、日本人は何処に潜んでいるのだろうかといつも思ってしまう。それとは反対に、中国語や韓国語はよく耳にする。

また、フリーウェイを走るトラックの量にも目を見張る。トラックと言っても、大型のコンテナを載せたトレーラーを牽引するトラクター・トレーラーの話だ。例のAmazon Primeのマークの付いたトレーラーと、Walmartのトレーラーを何台目にしたことだろう。現地のニュースでは、トランプ政権が始まると、関税が高くなるとされているので、駆け込み需要が膨らんでいるらしい。その結果として、アメリカの主な港湾施設は大賑わいとなっている。一方で、鳥インフルエンザの流行で、鶏卵が品不足になっており、物価への影響が危惧されていた。

その反面、明らかにガソリン価格は低下している。さすがにシリコンバレーのど真ん中や、サンフランシスコの富裕層が住む辺りなどでは、4ドル/ガロンを超えるところも沢山あったが、少し知恵を働かせれば、3ドル台で給油出来る。今回は一度も4ドル台で給油することは無かった。だからと直接紐づけることは出来ないが、やはり大型のSUVやピックアップトラックが圧倒的に多いと感じた。

今回、またたくさんの入力を行うことが出来た。要は頭の中がアップデートされたということ。新しい情報が出れば、それを照らし合わすことが出来る。投資を続けるということは、常にアップデートと参照、そしてディシジョンという流れの繰り返しだ。

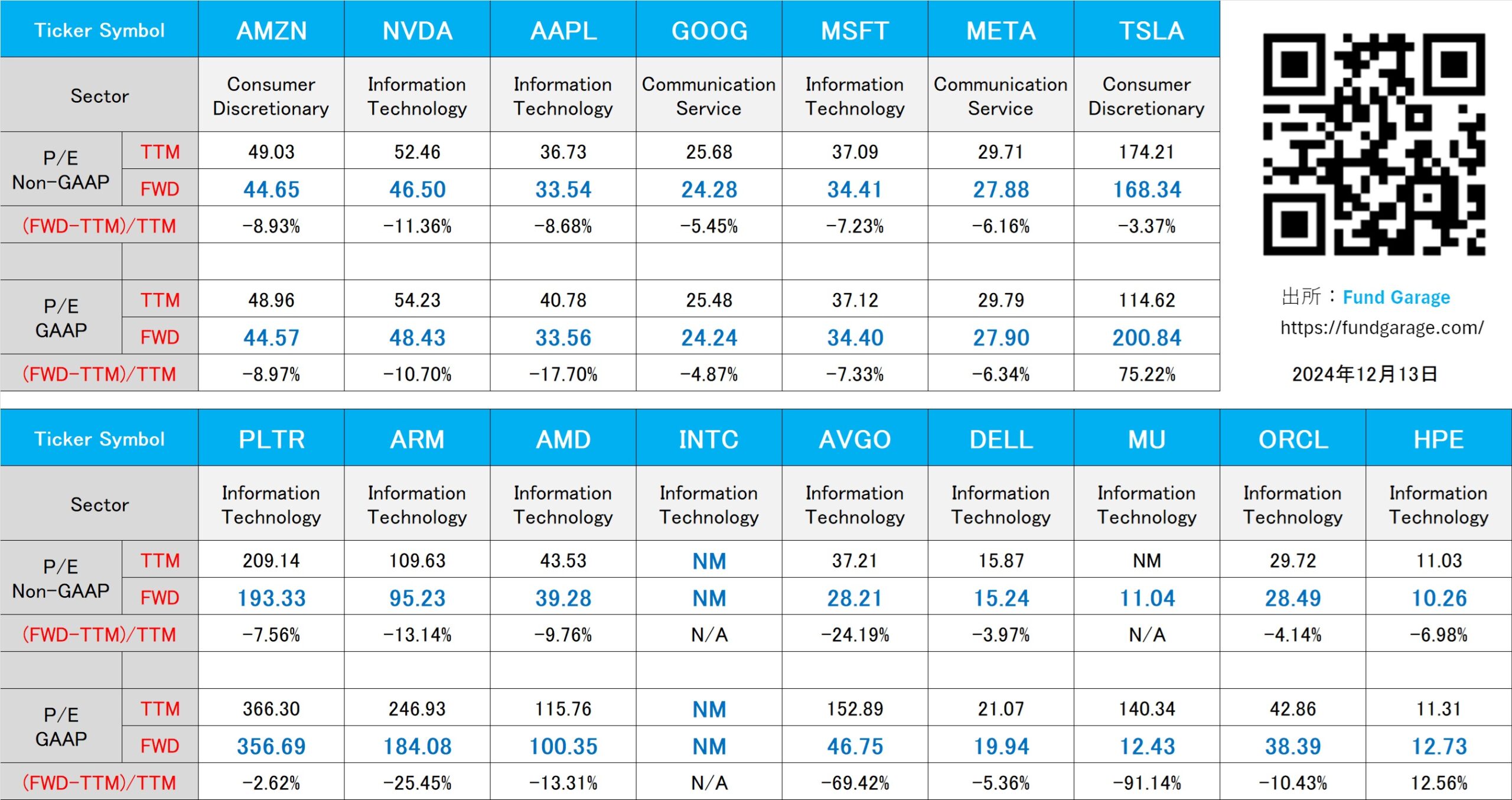

下記の表はいつもの米国株のPER(12月13日付)。

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝木ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「【10分でわかる経済】ファンドマネージャーの注目する米国経済のポイント」となります。これはプレミアム・レポートの内容ともリンクしており、あらためて見て頂くことで、「そうだった、そうだった」と思い出して頂ける内容も多いかと思います。是非ご覧頂きチャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

動画本数もお陰様で全88本目となりましたが、チャンネル登録者数も現在423人となりました。今後も着実に毎週1本ずつ、いつかバズることを夢見ながら、最低でも1本ずつ増やしていく予定です。個人的には役に立つ内容のものが結構あると思っているのですが、手前味噌でしょうか。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。