常々、かねがね、非常に不思議に思っているのが「なぜ、もっとみんな米国株に注目しないのかな」ということ。「いやぁ、日本株でも銘柄探しの方法がわからないのに、ましてや米国株なんて」という声が直ぐに跳ね返ってきそうだが、米国企業は今更言うまでもなく、日常生活で極めて身近な存在だと思う。ある面では日本企業よりも身近なはずだ。

日本人には不人気なのでアメ車に乗っている人はそう多くはないと思うが、iPhoneユーザーならアップル(AAPL)だし、androidスマホならば「Powered by QUALCOMM」という印字を裏面に見たことがある人は多いと思うのでクアルコム(QCOM)だって身近なはず。パソコンの心臓部は当然「インテル(INTC)、入ってる」だし、Windowsはマイクロソフト(MSFT)の製品だ。

GAFAと呼ばれてメディアを賑わす「Google、Apple、Facebook、Amazon」だって、今では日々の暮らしに欠かせないものなのでは?

もっと言えば、オギャーと産声を上げた時から、ジョンソン・エンド・ジョンソンのベビーパウダーをパタパタされ、おむつはパンパース(プロクターアンドギャンブル)を使う人も多いだろうと思う。リストを挙げたらきりがない。

試しに思いつくままに、身近な米国企業のロゴマークを集めてみたのが下の図。

でも「英語は苦手だから」とか、「為替が・・」とか、手を出さない理由も枚挙にいとまがない。さてさてどうしたものか。

実は最近の米国企業のウェブサイトは日本語で作られているものがかなり多いことをご存知だろうか?決算情報の微に入り細に入りまで日本語に訳されているケースはまだ少ないが、メジャーな企業ならば幾らでも決算情報はニュースサイトに溢れていたりする。

何より嬉しいのは、多くの企業のウェブサイトがビジネストレンドや技術動向などについて分かり易く説明してくれていることだ。

試しにエヌビディア(NVDA)のサイトを開いてみる。このURL(https://www.nvidia.com/ja-jp/self-driving-cars/)で開いたページはこんな感じ。

勿論、ページが飛んだ先がいきなり英語になってしまうこともあるが、どう見ても気になるキーワードが並んでいる。

エヌビディアがグラフィック・チップと呼ばれる半導体の世界No.1企業であることは、そもそもグラフィック・チップとは何かという事を知らなければ知らないかもしれないが、ソフトバンクグループ(9984)は値下がりする前にヘッジを掛けながら売却したなどという孫会長の自慢話が出るぐらい、2018年に急激に有名になった会社だ。

「My Favorite 10 Companies」の中には、この他にもザイリンクス(XLNX)という半導体メーカーが入っているが、少し半導体のことについて整理してみたい。たぶん、これからはひとくくりに半導体関連というような銘柄選びはできなくなるだろうから。

エヌビディアが世の中に名を馳せるまでは、多くの人(私の感触では証券会社の人も含む)に取って半導体と言えば

① インテルなどが作っているパソコンのCPU(論理回路)

② かつては日本の総合電機メーカーが強かったメモリー(記憶回路)

の2種類だったのではないだろうか?というか、その差もあまり関心がなく、単に「半導体」という括りだったのではないかと思う。

実は①のCPU系についても、②のメモリー系についても、用途に応じて多種多様であり、ましてや「半導体」というくくりにしてしまうのは、ファストファッションも、テーラードスーツも、下着も全部まとめて「服」と言っているのと同じようなものだと思って欲しい。

エヌビディアが得意とするグラフィック・チップという半導体は①にも②にも含まれない画像処理を得意とするもので、①がスーツで、②がファストファッションだとしたら、③高級カジュアル・アウターというほどの違いがある。

私自身、1998年にはエヌビディアのサンタクララ本社に訪問して企業調査を始めていた。2001年に公開された映画「モンスターズ・インク」で、主人公の青い熊のようなモンスター「サリー」の体毛が、まるで本物のようにフサフサと動いていたのをご存知だろうか?

実はあれ、コンピューター・グラフィックの世界にとっては画期的な出来事だった。ただ相棒の一つ目モンスターの方は、つるんとしていたのは、あの当時の画像処理の限界だったからである。

それでも当時、故スティーブ・ジョブズが経営していた映画会社ピクサーの本社にあるデータセンターは、凄い数のグラフィック・チップを搭載したサーバーが並んでいた。当時ピクサー本社で撮影した写真を見て貰えば、この毛のフサフサした表現が大変なことだったなんて、今では信じられないかも知れない。でもそういう処理を専門で行う半導体がグラフィック・チップの役割。

2003年5月に公開された映画「ファインディング・ニモ」をご覧になった方も多いだろうと思う。あの海の水面がキラキラ光り透明に透き通るというのが、次のブレークスルーだった。専用のグラフィック・チップが誕生していなければ、あの映画は出来ていない。

パソコンやデータセンター用のCPU(論理回路)は色々な処理が出来るようになっているがゆえ、特定の用途で高速演算処理をするには不向きであり、メモリーは記憶をするようには作られているが、考えるためには作られていない半導体ということになる。

この特定の用途で高速演算処理をするように開発されたグラフィック・チップ(GPU)こそ、スーパーコンピューターなどにも使われたり、AIの為のディープラーニングの為に最適な半導体に育ったといえる。エヌビディアがGPUコンピューティングという事を押し出し始めてから15年以上経過している。

今、同社のウェブサイトを見ると、そうした事がようやく結実してきたことがわかり、正にこれからの時代の波に乗っていくことが容易に想像できる。

パソコンなどのCPUは何でも処理が出来るように論理回路が作られているとお伝えした。ウェブを見たり、Officeを使ったり、動画処理をしたり、チャットをしたり、なんでも出来る。これはこれで絶対的に必要な半導体なのだが、悪く言えば「器用貧乏」な半導体とも言える。つまりウェブをみているだけの時などは、リソースを持て余してしまっていて無駄が多い。

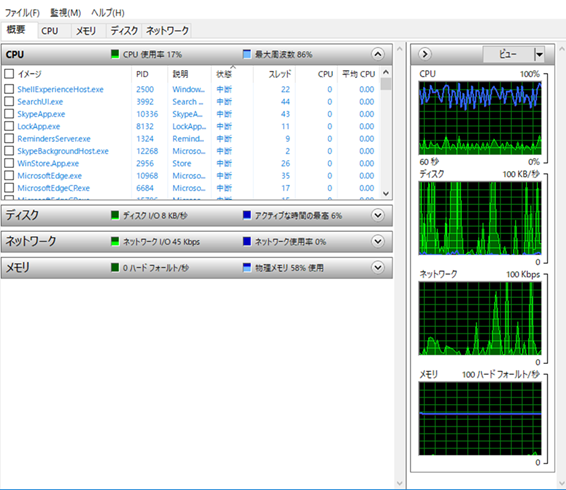

パソコンでタスクマネージャーを開く(Ctrl+Altを押しながらDeleteキー)と、リソースモニターのというプログラムがWindowsならば必ずついている。原稿を書きながらWebを開いたりしている程度の現在の私のPCのそれを添付する。

一目でわかるのが、CPUは10%台しか稼働していないということだ。

実はこれからのビジネストレンドの大きな柱となるのがエッジコンピューティング。IoTでも自動運転でも、何でもかんでもクラウドで処理をさせるのではなく、センサーの近くで可能な演算処理は終わらせて、必要ならばクラウドに送るし、反射反応が早くなければならないようなものは、その場で機器に指示を出すことが求められる。だからエッジ(端)でコンピューティングが大事になるのだ。

画像センサーが障害物を認識したのに、それをクラウドに一旦送ったりしていたのでは、返事が来る頃には車は衝突しているかも知れない。逆に言えば、極めて限られた用途に特化して、無駄を削ぎ落した論理回路の半導体があれば無駄がなく便利である。すべてにインテルのCPUを用意していたら、クルマの値段はバカ高いものになってしまう。

関連銘柄探しの旅 米国株編②へ続く(近日公開予定)