MF10Cに当初組入れた銘柄をフォローしている間に、にわかに半導体業界が賑わい始めています。

それは先日お伝えした「GPU Technology Conference」に刺激を受けたからでは無いでしょうが、相次いでインテル(INTC)とクワルコム(QCOM)が新しいCPU(中央演算装置)と呼ばれるコンピューターの頭脳になる半導体などを発表しました。

これはデータセンタ周りの設備投資が再始動し始める狼煙になるかも知れないと考えています。少々話が専門的になってしまいますが、最後までお付き合いください。

インテルの第2世代のXEONプロセッサー・ファミリー

クワルコムが発表したCloud AI 100

1. データセンタの設備投資が減速した背景

昨年来の半導体不況のような話の根底にあるのは、勿論ひとつは米中貿易摩擦による中国勢の需要減退ということがありますが、もっと根底にあるのは今データセンタが求めているスペックのサーバー類などの機器が開発し切れていなかった、というか、その途上にあったという事が大きな理由です。

ご存知の通り、AI、自動運転、IoTなどの大きなビジネス・トレンドがもたらすものは、データの爆発的増加と、それに伴う大量のデータ処理(DL:Deep LearningやML:Machine Learning)の要求です。その為には、サーバーも、データストレージも、それらを繋ぐネットワークも何もかも、より高速で、より超低レイテンシーな性能であり、更に省電力であることが求められます。

5Gはまだ始まったばかりであり、現に日本では来年にならないとまともに使える環境にはなりません。その為、クラウドに依存したデータ処理は通信がボトルネックにも成り兼ねないこともあり、クラウド・コンピューティングに依存し切らないようにエンド・コンピューティングという流れもIoTの進展の中で着実に歩を進めています。

エンド・コンピューティングやエンド・AIなどと呼ばれるのは、全てをクラウドに丸投げするのではなく、エンド(端)で出来ることはエンドで処理してしまおうという考え方です。

AIの処理には「認識」と「推論」という二つの過程があり、前者は現状ではエヌビディアのGPUがほぼ独占状態であり、これをアドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)が猛追しているという状況ですが、現時点ではボトルネックにはなっていません。

問題は「推論」を行うCPUの方なのですが、まずインテルがやっと第2世代のXEONプロセッサーを発表しました。その一方で、クワルコムも満を持すようにしてデータセンタ用のCPUを開発し発表しました。これは新しい動きに繋がるだろうという読みが出来ます。

2. インテルが投入した第2世代XEONプロセッサーの特徴

インテルは数年前から「Data-Centric」という旗印を立て、製品開発に邁進していました。ただ残念ながら、製造技術面では微細化技術などで他の半導体メーカーに遅れを取るなど、今尚悪戦苦闘している面があることは否定できません。

今回発表の第2世代XEONプロセッサーもどうやら10㎚のデザインルールで、競合が7nmなどに進む中で後塵を拝していることに違いはないようです。ただそれでも、この第2世代XEONプロセッサーにはAI処理の高速化機能が盛り込まれ、前世代の同等品と比べると平均2倍の性能向上を実現しているといいますから、これはこれで大きなインパクトだと思います。

私が注目する点は、インテルがメモリなどとセットでデータセントリックの旗の下で、ソリューションとなりそうな品揃えをしてきたことです。

3. インテルが投入したもうひとつの興味ある新製品

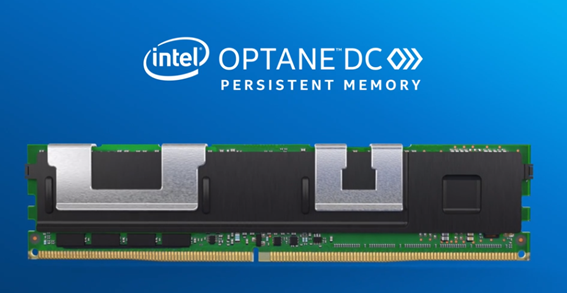

インテルは2015年にマイクロンと共同開発して「3DXPoint(スリーディークロスポイント」という技術を使った、不揮発性メモリの代表格であるフラッシュメモリーと、揮発性メモリの代表格であるDRAMとの中間のメモリを2年前に市場投入しています。しかしそれはあくまでキャッシュメモリーとしての位置づけのもので、爆発的に大衆化するようなものではありませんでした。かなりマニアックな代物ですから。

因みにインテルではOptain(オプテイン)、マイクロンではQuantX(クアンテックス)というブランドで販売しています。

しかし、今回発表されたOptain DC Persistent Memoryというは、下の写真を見て頂ければお分かりな通り、普通のDRAMモジュールのような形をしています。

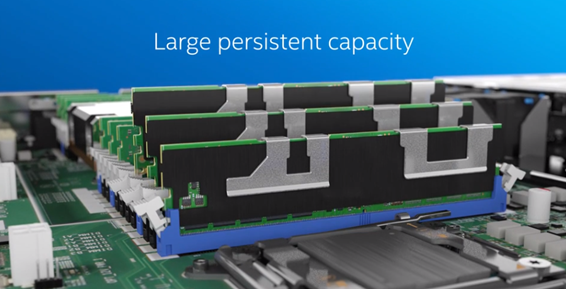

事実、マザーボードに搭載する時は、下の写真のように、CPUのすぐ横の普通のメモリースロットに装着します。手前のグレーのカバーの中にCPUが収納されます。

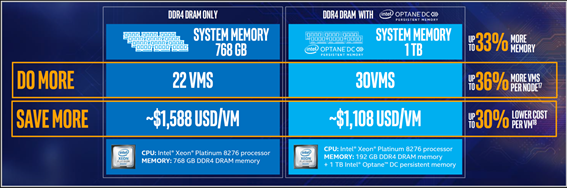

Optaneメモリは、SSD(Solid State Drive)ストレージよりも高速で、DRAMよりも安価です。しかも不揮発性メモリですから、電源をオフにした後もメモリが保持されます。この環境での興味深いことは、サーバー上の各仮想マシン(VM:Virtual Machine)のコストを3分の一に引き下げることが出来るということです。そのイメージが下の図です。

左側が一般的なXEONプロセッサーのサーバーで、所謂DRAM(DDR4)を768GBも搭載しています。一方、右側はDRAMを192GBに抑え、Optain DC persistent memoryを1TBも搭載しています。結果、メモリ容量が33%増加し、仮想マシンが36%増加したにも関わらず、ひとつの仮想マシンあたりのコストを30%も低減出来たということです。

これが注目しているインテルの新製品の一部です。この他にもインテルのWebサイトや業界関連記事を探るとたくさんのコンテンツや記事が出てきます。

それらを簡単にまとめると、新たなハードウェア構成の流れが始まるのかも知れないという予感がするということです。それはまずは今のデータセンタのニーズをある程度満たすでしょう。新しい胎動を感じずにはおれません。インテルの株価運びがステディに右肩上がりなのはこうした流れを反映していると思います。

そしてもうひとつ、スマホCPUの王者であるクアルコムがデータセンタ向けCPUに参戦したことでよりその胎動を強く感じています。クアルコムのCPUについては次回の銘柄探しの旅でお届けします。