自動運転に係る投資をする上で検討しなくてはならないポイントは幾つかある。まず考えられるポイントの大きなところは、別記事で見てきたとおり「肝心な5Gの普及がまだ始まっていない」という点だ。実はこれ、投資のタイミングや投資期間を想定するのに非常に大きな問題になる。

何故なら、ハイテク関連の機器の場合、短ければ数カ月という単位でモデルチェンジ・サイクルがあるのに比べ、クルマのそれはサイクルが4年から7年と非常に長い点だ。欧州車などはフルモデルチェンジが7年毎だったりするが、その間に「イヤーモデル」という形である程度のマイナーチェンジを毎年行うが、とは言え基幹部品に関わる部分、すなわち「走る」「曲がる」「止まる」という部分に関して大きな変更はそう簡単には行われない。

プレミアムレポートで既報の通り、一例としてジェイテクトなどは既にステアリング・コラムシャフトを完全に分断した「Steer-by-wire」などの製品を発表しているが、搭載される完成車のフルモデルチェンジなどのタイミングを待たないと企業収益への反映は起こらない。つまり株価へそのインパクトが反映されるべきタイミングはまだ先になる可能性が高いということだ。

またかつてメルセデスベンツはそのE-Classモデルにおいて、完全に油圧系統をブレーキから外した「Brake-by-wire」という画期的なシステムを開発して実際に搭載したが、不具合が多く、同社はフルモデルチェンジを前に苦渋の決断としてそれを廃止せざるを得なかったという苦い経験がある。故に今後の見通しについて慎重になっているのかもしれないが、公式コメントには「BOSCHと2017年4月に提携、ソフトウェアとアルゴリズムの共同開発を行っている。レベル4相当の完全自動運転車を2020年代初めまでに市場導入することを目指し、市街地の走行が可能な「自動運転タクシー」のためのシステム開発と量産準備も進める。」としているのが現状だ。

各陣営の自動運転の取組み状況を確認する

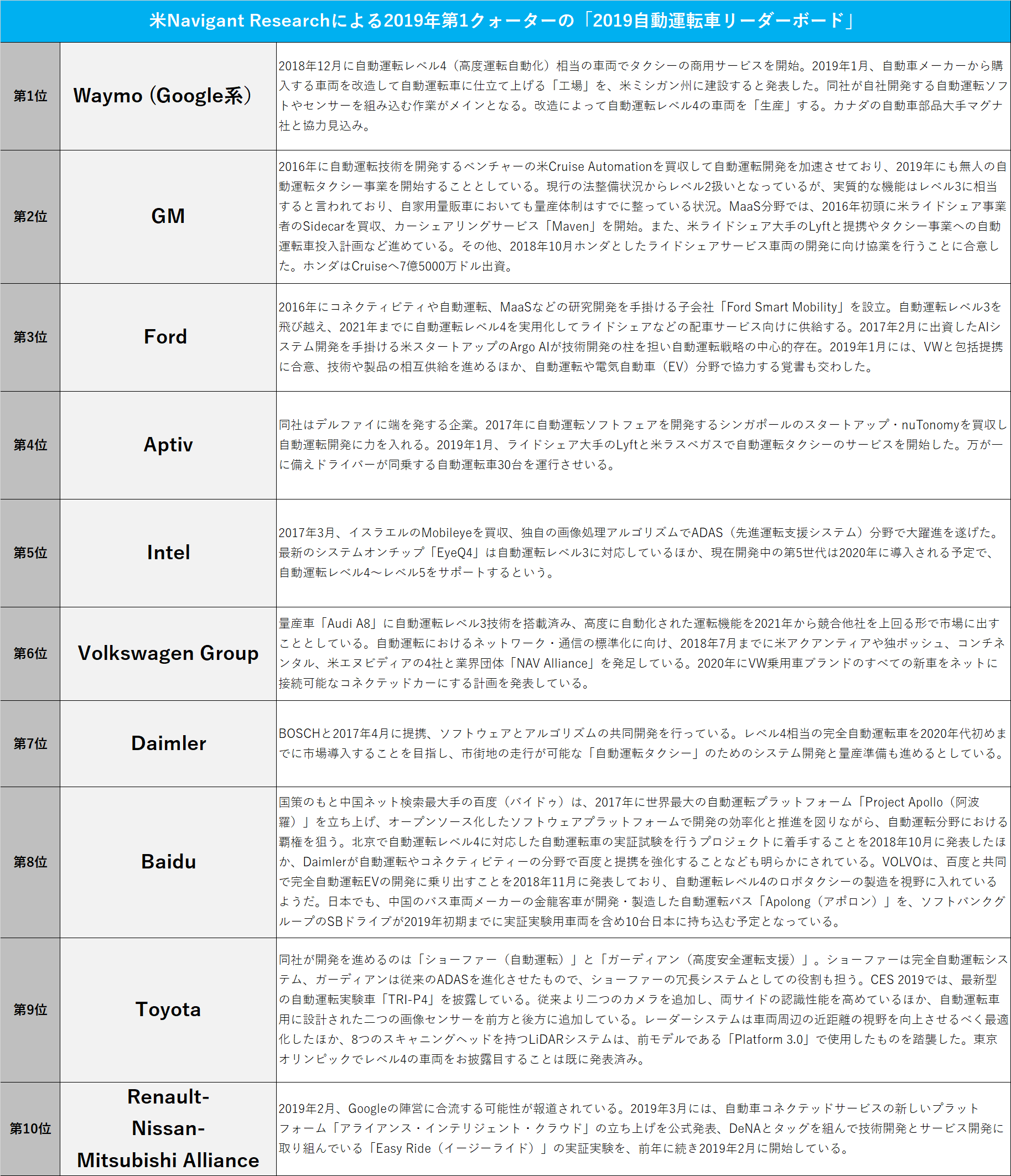

米Navigant Researchによる2019年第1クォーターの「2019自動運転車リーダーボード」では、常に安全安心の技術を歴史上真っ先に導入してきたメルセデスベンツの順位は第7位である。これが自動運転に関わる現状認識に大きなインプリケーションを示していると思われる。

確かにGoogle系のWaymoなどが先駆していると一般には言われているが、クルマとハイテク機器との「安全」に関する考え方は大きな開きがある。文化が違うといっても過言ではない。大きな変革が起きることは間違いないが、だからと言って、自動車産業をハイテク産業が席巻するという考え方は非常に危険だと私は考えている。

前述の米Navigant Researchによる2019年第1クォーターの「2019自動運転車リーダーボード」によれば、実はトヨタは第9位である。それはやはり同社が非常に慎重な企業体質だからであろう。まずは「自動運転」で無理をするより「高度安全運転支援」という形で技術開発を進めるという考え方だ。このメルセデスベンツ(Daimler)の考え方やトヨタの考え方が現実的だと思われる。

但し5Gの展開によっては両社が一気に上位へ上がってくる可能性は高い。自動車関連の場合、タカタのエアバッグのリコール問題を例に出すまでも無く、一度汚名を背負えば、致命的な事態に陥るからだ。

米Navigant Researchによる2019年第1クォーターの「2019自動運転車リーダーボード」

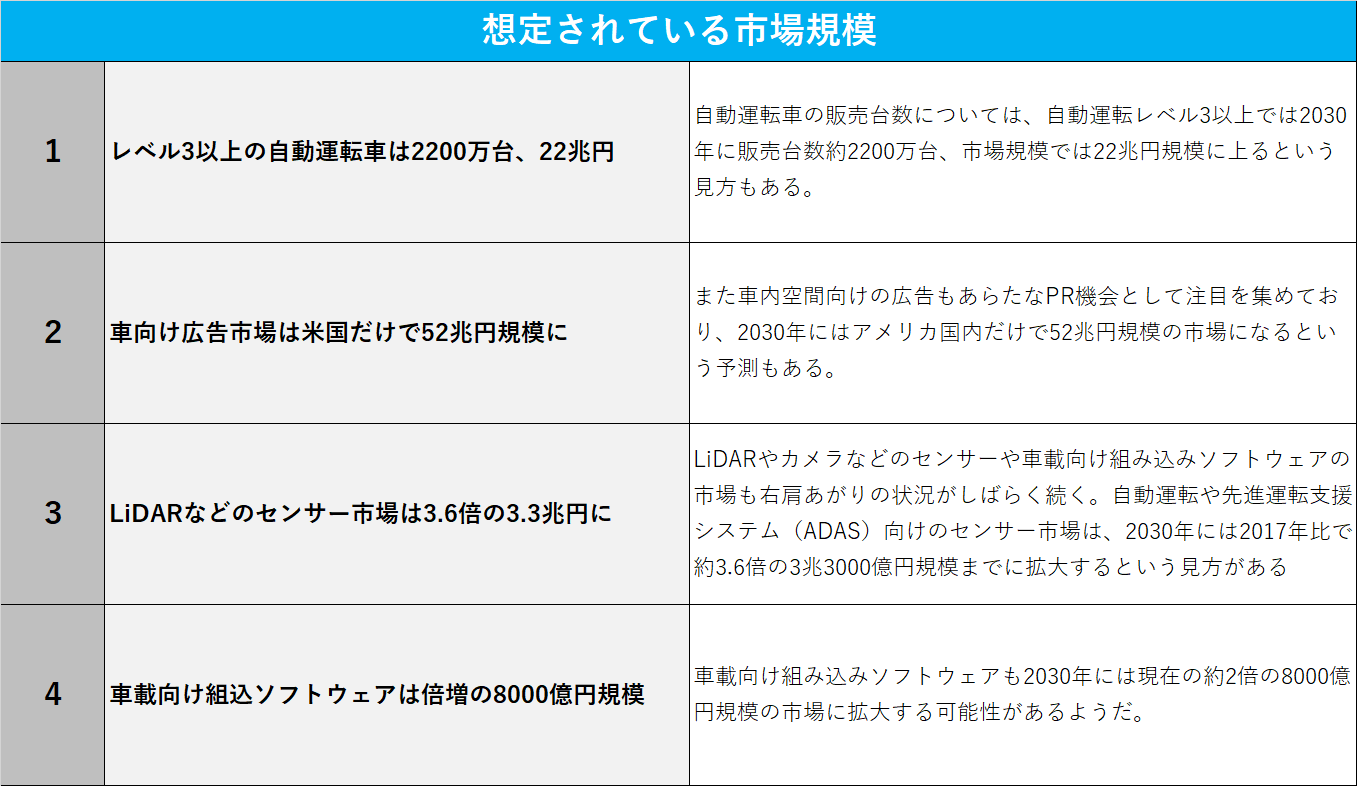

関連産業の市場規模を把握しておく

下記に自動運転関連の想定される市場規模を纏めた表を示す。面白いのは、自動運転車の車内空間向けの広告市場の規模である。米国だけで2030年には52兆円規模もあるという。これはその頃までには5Gも整い、完全自動運転のクルマがそれなりな量が市場投入されているからという読みも含まれているからだろう。

その一方で、車載向け組込ソフトウェアの市場は大した規模にならない。ビジネスショウなどに行くと、それなりな数のソフトウェア企業が出展しているが、これは気を付けなければならないかも知れない。小さな市場の食い合いになるなら、投資妙味は無いからだ。

5G普及に伴い自動運転車が必要とする部品でひとつの着眼点

残念ながら通信分野自体やAI技術に係る半導体などの分野で日本企業がリーダーになれる要素はかなり薄い。クアルコム、エヌビディアやザイリンクス、或いはウェスタンデジタルなどのような米国企業がこの分野ではリーダーだからだ。

当然ながらクラウド内で処理するものに関しては日本企業への投資チャンスはかなり低いと考えられる。エンドコンピューティングの一部でルネサスエレクトロニクスなどは車載半導体の一部で頑張っているが、会社全体として評価した時は他に足を引っ張る部門が多すぎる。

そうなるとやはりロームや村田製作所、或いはTDKなどの電子部品だけが対象になるのかという話になってしまうが、面白いものを先日の「人とクルマのテクノロジー展」のAGC(旧旭硝子)のブースで見つけた。

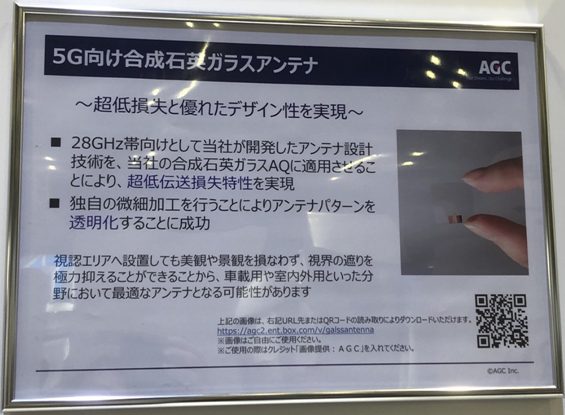

その実物の写真がこれ。5G向けのクルマの窓ガラスにつけるアンテナである。

この商品説明のパネルがこれ。

ドコモのコーナーでは別の形で展示されており「市街地環境において、高速走行中の車両でも高速かつ安定した5G通信を実現する5Gガラスアンテナを開発しました。5Gコネクテッドカーに向けて開発した、外観からは見えにくく、車両デザインを損なわない、世界で初めての28GHz対対応の5Gガラスアンテナです」と謳っている。

日産のGTRのフロントバックミラーの脇ぐらいと、助手席ウィンドウの下にちょこんと付けた写真と共に展示してあった。これをドコモとAGC、更にエリクソンの3社連名のパネルで説明している。キャリアと基地局メーカーが一緒ならば心強い。

実はガラスというのは、スマホの時にも注目されたことがある。米国コーニングのゴリラガラスという超硬度のガラスがスマホの大画面に採用しても割れないということで話題をさらった。AGCは自動車ガラスではリーディングカンパニーのひとつであるが、アンテナ付きというのは付加価値に繋がる。

自動運転絡みの投資信託は既に4本設定されているが・・・

自動運転をテーマとした投資信託は既に4本設定されている。

- 三菱UFJ国際投信「次世代モビリティ社会創生株ファンド」

- BNYメロンAM「モビリティ・イノベーション・ファンド」

- 三井住友AM「グローバル自動運転関連株式ファンド」

- 岡三AM「次世代モビリティ・オープン」

日本の投資信託業界もテーマ株ファンド好きとうことでは人語に落ちないが、正直、まだそれだけでファンドを組むのは早すぎると思われた。残念ながら運用の方も苦戦している。ただこれらの運用レポートに出てくる銘柄を自らの調査の対象に加えることには賛成だ。着眼点や何を担っているかなどはきちんと説明されている。

自動運転は大きなトレンドであることは間違いなく、5Gのキラーコンテンツでもある。だが株式市場がテーマにしてあまり早い段階から調子に乗ることがあれば、そこは冷静に投資判断をしていく場面だ。企業収益に反映されてくるタイミングと市場で人気化するタイミングは、必ずしも一致しない。何かがあって、梯子が外されると、企業収益がついてくる前は痛手も大きくなる。