所感/雑感

震源地はアメリカの筈なのだが、日本市場の方がNYダウの2倍以上マイナスになっている。NASDAQはプラスだというのに。日本市場の体たらくの理由は円高だろう。下にドル円の一目均衡表を示すが、右からローソク足5本分が先週のドル円の動きだ。週初は108円台を見たものの、後半に向かって106円台を何度も突っかけた。「円高=株安」という単純発想は日本市場では根強いのが現状だ。

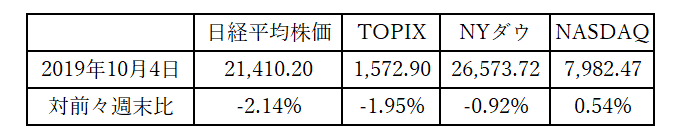

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

為替を見る人はチャートを使うことが多い。例えば「108円50銭を試したが、抜けないので逆に円高トライとなっている」と言ったコメントも、こうしたチャートから出て来ることが多い。ここで言う108円50銭という数字は、前回9月の中旬に円安になった時の高値レベルだからだ。

見慣れない人も多いかも知れないが、この一目均衡表というのは為替屋さんが好んで参考にするチャートだ。詳細を説明すると本が一冊書けるボリュームになるのでポイントだけ言えば、チャートの左側から薄白いゾーンが垂れ下がって来るのが分かるだろうか。これを「雲」と呼ぶが、この雲が上からも、下からも「抵抗ゾーン」となることが多い。

今回も明らかに上(円安から円高)に向かった最後のローソク2本は、雲の上の淵に当たって打ち返されている。逆に8月初めに109円台をトライした時は、分厚い雲の中を進んでいるが、抵抗むなしく打ち返されている。雲の厚いところを抜けるには、それなりなエネルギーが必要だと言われている。なので、9月に入り、雲が薄くなったところで一気に雲の上に突き抜けた感じだと言えば、感じだけはお分かり頂けるだろう。

為替は2国間の通貨の交換レートに過ぎないという事も手伝ってか、株式のようにフェアバリュー(適正価格)というような概念はあまりなく、だからこそ、こうしたチャートで語る人が多いというのも、ひとつの事実として心に留めておいて欲しい。

先週は米国の民間会社に過ぎないADP(Automatic Data Processing社)という大手給与計算アウトソーシング会社が発表する米国の最新の雇用統計や、ISM(米供給管理協会)が発表する製造業及び非製造業の景気指数が市場の想定を下回り「やっぱり米国も景気失速」というセンチメントから株価が急落した。ADP雇用統計なんてものは、以前は「民間の給与計算会社が発表する参考程度の指標」という位置づけであったが、いつの間にか「重要なマクロ指標」のひとつになってしまった。

ISMの景気指数についても、株式市場がどうしてここまで重要視するようになったのかは正直不思議だが、個別企業の業績を積み上げて市場を見る運用(アクティブ運用)よりも、マクロ景気を睨んで十把一絡げとする運用(パッシブ運用)のボリュームの方が増えてしまった影響だと思う。ただそのお陰もあってか、金曜日に発表された正規の米国雇用統計を見て、逆に市場は安心感を取り戻して株価は戻っている。米国市場が戻っているので、来週の日本株市場は売り込み難くなったとも言える。おかしな話ではあるのだが・・・。

米国の金利体系(イールドカーブ)が大分フラットになってきた。ただ低い方に揃ってきたという意味で、本来的にはあまり良い話では無い。FRBによる追加利下げの可能性が高まるのは良いが、これ以上下がると緊急時に中央銀行が打てる手立てがどんどん狭まるからだ。金利は本来政治的な要素(大統領再選のための株価対策など)でコントロールされてはならないが、大統領のみならず、市場の賢者である筈の人達までが1969年12月以来約50年ぶりの低水準となった失業率を見ながら「予防的な利下げ」を当然のように語る。

インデックス・プレイヤーのパッシブ運用を主体とする人たちは、追加利下げ観測に安堵してETFを買うが、「景気の気の字は気分の気」ということを忘れてはならない。それを端的に表した結果が「ISM製造業/非製造業景況感指数」の悪化であろう。ある意味、日銀短観も同タイプのマクロ指標だ。

実はこれらに「定量的な分析/解析」に基づく根拠はないということはあまり知られていない。ただ字面が示す様に「景況感指数」であって定量的な裏付けがある「景気指数」では無いことがポイントだ。これはどうやって計算しているかと言えば「製造業(300社以上)の購買・供給管理責任者を対象に、各企業の受注や生産、価格など10項目についてアンケート調査を実施。「良くなっている」、「同じ」、「悪くなっている」の三者択一の回答結果を集計し、季節調整を加えた新規受注・生産・雇用・入荷遅延・在庫の5つの指数をもとに、ISM製造業景況感の総合指数を算出する」ものだ。つまり担当者のセンチメント(感覚)の集合体と言える。

日銀短観も同様で「企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもの。D.I.は、各判断項目について3個の選択肢を用意し、選択肢毎の回答社数を単純集計し、全回答社数に対する「回答社数構成百分比」を算出して加工」したものでISMのそれとコンセプトは一緒だ。

エコノミストやストラテジストと呼ばれる人達が悲観論を囃し立てれば立てる程、購買・供給管理責任者達のマインドも「景気が悪くなるのかな」と段々洗脳されていく。実態は50年振りの低失業率だというのにだ。ただ現状はこの負のスパイラルを上手く逆転させる方法は無さそうだ。

だからこそ、頼れるものは技術の流れ、人間の欲望に裏打ちされた右肩上がりのビジネス・トレンドだけということになる。どうやらiPhone11は廉価版があることも手伝い、QUALCOMMはアップルから10%増産のオーダーを貰ったようだ。つまり想定以上に売行きが良いということ。古いモデルを使っていたら、普通は新しい最新のモデルが欲しくもなるだろうから。それが人間の欲望のひとつだ。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

何かとお騒がせな企業がイーロン・マスク氏率いるテスラ社だが、同社がベータ版テストを始めた自動運転呼び寄せ機能である「Smart Summon」は良くも悪くも現状の自動運転車開発の状況を端的に表していると言えるだろうと思う。

米国というお国柄と、テスラ社という独特な立ち位置の企業だからこそ、こんなベータ版テストを出来るのだろうな思いながら、以下のクリックからニュース番組で取り上げている様子をご高覧頂きたい。

https://www.youtube.com/watch?v=3o2sI37xwOc

もしこれがGMやFordの実験ならば、番組出演者達も笑ってコメントなどしてくれないだろう。トヨタのクルマだったら尚のことだ。それも日本国内だったら、恐らくトヨタは日本で二度とクルマを販売することなど出来なくなると思う。ただ不思議と「テスラ」だと許されてしまうのは、米国のお国柄なのか、イーロン・マスクという人の特徴なのか。

ただ確実に言えることがひとつあるのは、自動運転の技術に関しては、相当に高い水準にまで辿りついてきているということだ。まだまだこれから法制面の整備は山のように課題として残っているし(欧州では特にGDPR(個人情報保護法)の問題が大きい)、何よりセンサーやAIの精度を高めて「万が一にも事故が起きない」と想定される(それでも「想定外の事態」は起こるのだが)レベルにまで仕上げなければならないが、要素技術は多くのものが出揃ってきたということだ。

実質的には、伝統的な欧米日の自動車メーカーが「レベル3」以上の自動運転車を一般販売するのは、まだまだ先になるだろうと思われる。仮に技術的にはかなり確信が持てる段階になったとしても、意図的に「運転者の支援」というスタンスを簡単には変えないであろう。

だがそれでも、万が一の時にはクルマが判断して緊急停車をさせるとか、安全に左側に寄せるとか、過剰な加速は阻止するとか、事故の無い世界へクルマは発展していく。

さて、投資家として問題になるのは、これらの装備に消費者は幾ら迄ならプラスのコストとして新車購入時に追加で支払うかという事である。どんなに素晴らしい装備品であっても、新車価格が1000万円にもなるようなら、量販車とはならず、投資価値は上がらない。法律で装着を義務付けたところで、それは新車販売台数の落ち込みを招くだけだろう。

今や安全装備として軽自動車でも標準装備されるABS(アンチ・ロック・ブレーキ・システム)やエアバッグは、20年以上前に10万円~20万円程度のオプション装備として登場した。だが多くのモデルが最上級グレードに限るか、見た目最上級グレードでこれらの装備がついていない廉価版を用意、どちらかと言えばそちらの方が売行きは良かった。運転技術に自信のある人は「日産のABSより俺の右足の方が細かく制御出来るよ」と豪語したりしていたものだ。ただその当時でさえ、デンソーのエンジニアに聞いたところでは「天才アイルトン・セナは一秒間に8回もブレーキ操作が出来たと噂されていますが、ABSは30回以上になります」と言っていた。

だが、弛まない技術開発とコストカット、そして徐々に市場に浸透することで標準装備出来る水準にまで価格も下がり、現在のような状況になっている。

因みに、ADASのひとつである「先行車追従機能付きのオートクルーズ装置」であるレーダークルーズコントロール、2002年5月に発売になった初代アルファードにオプション設定されていた。金額は記憶の限りで約17万円。職業柄テストしてみたいという想いもあり装着車を購入した。以来、私のクルマには必ず装着するオプションとなっている。

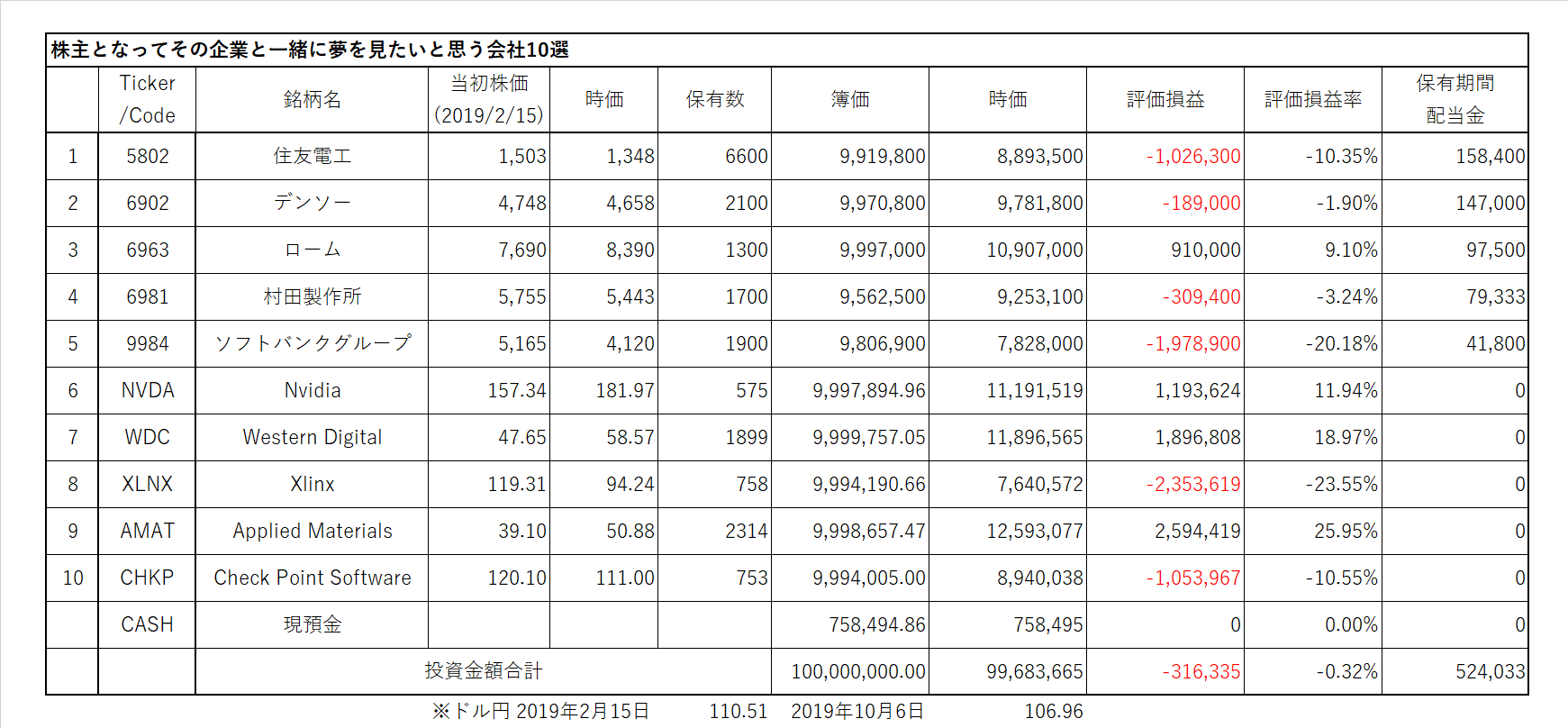

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

正直、先週に登場したページではないだろうと思う。私が気がついていなかっただけだと思うが、いつの間にか住友電工が「何をしている会社か?」を非常に分り易く解説しているページを新設していたのでご紹介する。

それが下のページ「投資家の皆様へ」というコーナーだ。IR情報のすぐ下のレイヤーに誕生した。

https://sei.co.jp/ir/individual/

STEP1からSTEP5まで、個人投資家向けに分かり易く解説している。一般人が簡単に触れたり、見たりすることが出来るモノを作っている会社でない以上、こうしたIR活動は非常に素晴らしいことだと思う。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

10月2日と3日、東京目黒の雅叙園で行われた「b.tokyo 2019」というブロックチェーンに関するテクノロジー・カンファレンスに参加した。基調講演を日本のインターネットの父とも称される慶応義塾大学環境情報学部の村井教授が務められるようなイベントであった。村井教授の講演タイトルは『「情報革命」から、ブロックチェーン「価値革命」の新時代へ』というもので、ご承知の通りブロックチェーンは「仮想通貨」のためだけの技術では無いこと。国境や地域差といった概念を失くしたインターネット、更にWorld Wide Webは全てのものがCyber空間にある現代を作りだした。その中で非常に重要な役割を為したのが「公開鍵暗号方式」であるが、Financeなどの次の段階に進むために重要になって来るのがブロックチェーン技術だという展開。

その中で非常に私が興味をもって参加したセッションが「ブロックチェーンが変える自動車産業のランドスケープ」というもの。プレゼンテーターはMOBI(mobility open blockchain initiative)のCEOであるChris Ballingerという人。MOBIとは何かはご説明するよりも下記のURLから内容を見に行ってもらうのが一番良いと思うが、当日のスクリーンを撮影した一枚が次の写真だ。(https://dlt.mobi)

ご覧頂きたいのは、我らがDENSOの他に、BOSCH、ZF、Continentalと言ったTier1サプライヤー、或いはGMやFORD、HONDAと言った完成車メーカー、更にはIEEEなどまでが参加しているという事だ。

今回のカンファレンスの後、あるオーソリティと話す機会を得たが、デンソーが量子コンピューターの研究開発にリソースを割いている意味が非常に良くわかった。確かに今日明日の話では無い。ただそこに先見の明を持つ同社をやはり私は素直に凄いと思った。

恐らく「ブロックチェーンのストーリーでデンソーを買おう」と言って理解が及ぶ市場関係者は殆どまだいないだろうが、何れはそうなるのかも知れないとも思った。

https://test.fundgarage.com/4386/

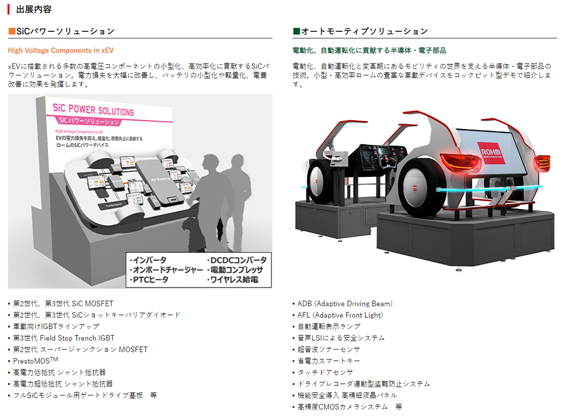

③ ローム(H)

当然既に参加登録は済ませてあるが、今年もCEATECの季節がやってきた。

さて皆さんは「Smart Society5.0」と言われて、何の事だか直ぐにお分かりになるだろうか?下の写真にもある通り、今回のロームのテーマは「Smart Society5.0時代を支えるロームの半導体技術」である。まず「Smart Society5.0」を知っていなければ、ロームがどんな時代を支えるのか分かりはしない。投資家がもし最先端での投資を続けて収益をあげ続けたいならば、勉強すべきことが山とあるという事かも知れない。

今年のブースの目玉は、やはりSiCパワーソリューションとオートモーティブソリューションということのようだ。毎年、非常に楽しみにしているビジネスショウのひとつである。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

前述のロームだけでは当然ない。村田製作所もCEATECには勿論出展する。

別件だが、アップルがiPhone11の生産を10%アップすることをQUALCOMMに通知した。恩恵を受ける会社はどこか、今更プレミアム会員の皆様にはお伝えするまでも無いと思う。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

同社については別記事「ソフトバンク・グループ株を保有しています。」をFund Garageに掲載した。当然内容は先週の本レポートに書いた内容の入口に過ぎない。

思い出して欲しい、アマゾンドットコムがITバブルの頃にどのように扱われていたかを。ウォーレン・バフェットにも「ドットコム企業は分からない」と見放され、多くの賢人たちが「今に倒産する」と騒ぎ立て続けていたことを。

そして当時のソフトバンクは、よく訳の分からない市場関係者(アナリストを含む)が投資先の更なる時価総額膨張を予見して、目標株をなんと24万円などと置いていた。Yahoo! JapanのPERは当初4000倍。中国4000年の歴史(なのに建国70年を今年祝っている)で初めて回収出来る割高な水準まで買い上げれらていてもなお、まだソフトバンクは値上がりすると一部の市場関係者達は言っていた。

どちらも全く当たらなかった。私は関西電力や日本郵政などの経営陣を尊敬することなど微塵も無いが、逆に孫正義会長やジェフベソズ氏など、稀代の経営者呼ばれるような人達に対しては、尊敬を超えて崇拝することはあれど、評論家達のように分かったような能書きを言うことは決してない。彼らは凡人の何倍も先を歩いている。見ているものが違う。だからこそとてもつない企業を作り上げた。50万円のスーツお仕立券やお菓子の下の金貨を貰ったり、或いはメディアをヤクザ呼ばわり恫喝したり、そんな下司なCEOや社長会長とは、例え肩書は同じものでも、まったく経営手腕が違う。

こんな逆風の時こそ、投資家が、株主がすべきことは分かり切ったことだと私は思っている。そしてその結果は常に正しかった。

https://test.fundgarage.com/4420/

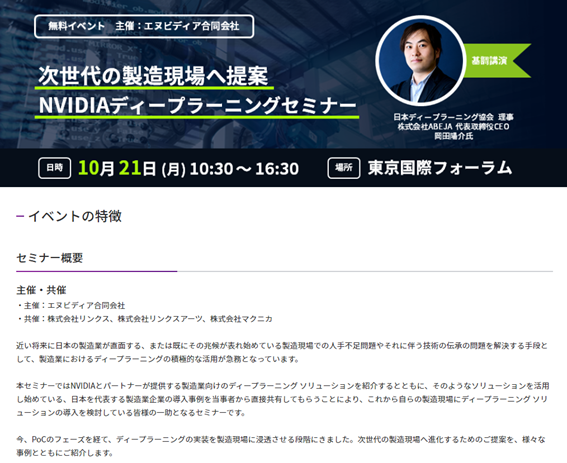

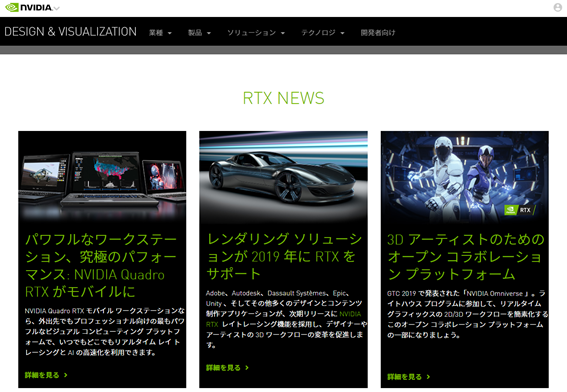

⑥ Nvidia(A)

CEATECとは趣が違うが、こんなイベントもある。

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/events/nvidia/133631/index.html

Web情報も充実の一途だが、こうしたイベントに参加してみるのも大切な勉強になる。

その一方で、行くのが億劫という人は、下記のような同社Webページを見ることも有用だ。

https://www.nvidia.com/ja-jp/design-visualization/

ファンドマネージャーをしていると、こうした所を訪ね歩いて知識を高めて、多くの情報を取捨選択出来る自分自身のAIを頭の中に作っていく。

ソフトバンク・グループへの論評を聞いていても同じことを思うのだが、AIに関する投資を語るならば、まずその前に自分の脳をディープラーニングさせた方が良いと。きちんと勉強して得た知識は投資家を決して裏切らないのだから。

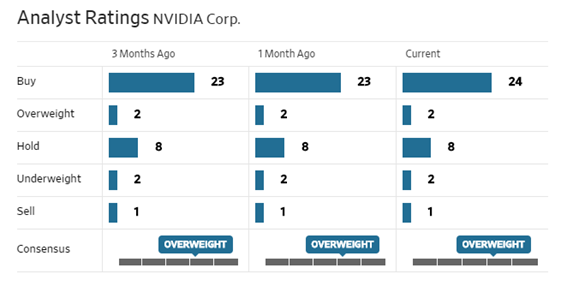

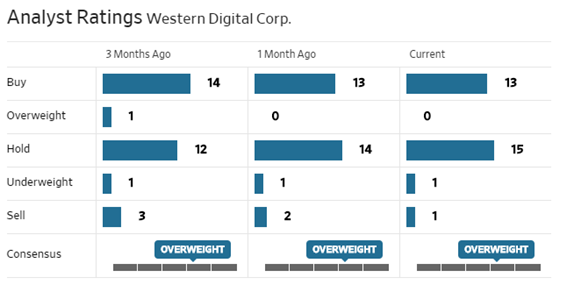

HOLDから2段階飛ばしてBUYに引き上げたアナリスト1人いる。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

3日付のプレスリリースによると、18TB HDD「18TB Ultrastar DC HC550 CMR HDD」、20TB HDD「20TB Ultrastar DC HC650 SMR HDD」の提供計画を発表した。2019年内に製品サンプルを特定顧客向けに提供開始する予定となっており、量産開始は2020年上半期となる見込みだ。

いずれの製品も、9ディスクを搭載するほか、ヘリウム充填技術を採用しているのが特徴で、「18TB Ultrastar DC HC550 CMR HDD」は従来の記録方式であるCMR(Conventional Magnetic Recording)を採用する。一方、「20TB Ultrastar DC HC650 SMR HDD」はSMR(Shingled Magnetic Recording)方式を採用して20TBの大容量を実現した。

プレスリリースによれば、エンタープライズHDD市場の根強い継続的な需要を受け、2018~2023年度のエクサバイトレベルの容量出荷の年間成長率は36%となる見込みとのこと。また2023年までに、HDDエクサバイトの出荷台数の半分がSMR技術を採用したものになると予測している。

BUYからHOLDに格下げしたアナリストが1人いるようだ。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

10月1日~10月2日(現地時間)に同社の年次イベントとなる「XDF(Xilinx Developer Forum) Americas 2019 (XDF 2019)」を、米カリフォルニア州サンノゼ市にあるFairmont San Joseで開催した。

10月1日の午前9時(現地時間)から行なわれた基調講演では、Xilinx社長兼CEOのビクター・ペン氏が、同社のFPGAを活用して深層学習の推論などを効果的に行なう統合ソフトウェア環境「Vitis」(バイティス)を発表した。

VitisとそのライブラリであるVitis AIを活用することで、TensorFlowやCaffeなどの一般的なフレームワークを利用しているプログラマーが、FPGAに関する知識がなくても簡単にFPGAを利用して深層学習の推論を行なうことが可能になる。

Xilinxによれば、Vitisは10月末から提供開始される予定で、XilinxのFPGA製品(AlveoやZynqなど)を購入、ないしはパブリッククラウドサービス経由などで利用しているユーザーであれば、無償で利用することができる。

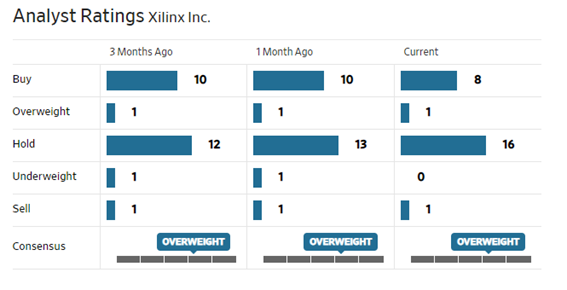

問題は悲しいかな、なかなかこうした新商品や新技術を評価出来るアナリストが減ってきているという事だ。事実、自信を持って、BUYやSELLを同社に付けられるアナリストが減ってきている。HOLDになったアナリストがまた一人増えた。

但し、セルサイドのターゲット・プライスは現状でも$121.86ドルである。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

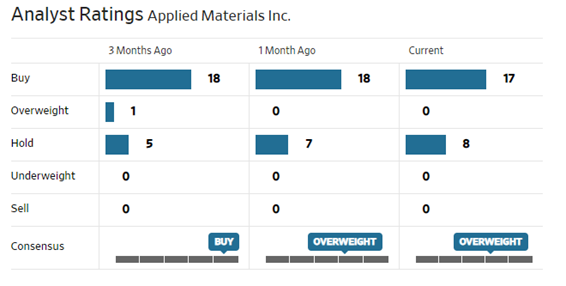

AMATは11月14日に第4四半期の決算発表を行うが、それ以前にASMLが10月16日TSMCが10月17日、Lam Researchが10月23日、東京エレクトロンが10月31日に先んじて決算を発表する。セルサイドのターゲット・プライスは現状$53.50だが、CITIなどはこの流れの中で$62としている。

先週とアナリストレーティングは変わらず変化なし。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

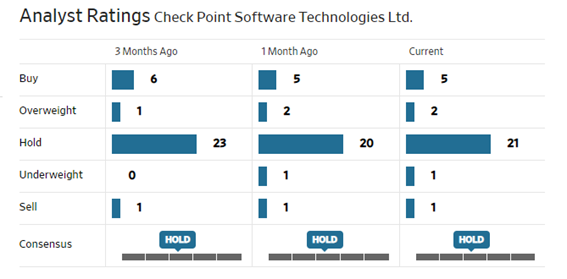

セルサイドのターゲット・プライスは$122.36。ただアナリスト評価はHOLDに集中してきた。やはりPalo Alto Networks(PANW)の追い上げが激しいと業界関係者は見ているようだ。決算発表は10月28日。

https://test.fundgarage.com/4430/