所感/雑感

株価的には予想以上に頑張った日本市場だが、出来高の減少は著しい。週初は1兆5千億円台しかない。これだけ閑散としていると日本市場の動きは概ね米国市場の先物(24時間取引)取引を見ていれば予想がつく。日本市場に殆ど主体性は無いように思われる昨今である。

そんな中、マザーズ市場は週間で△3.47%の下落となった。日本の中小型株がお好みの方には申し訳ないが、私から見るとあまりにも投機色が強い銘柄が多いのが日本の中小型株なので、この結果は仕方ないと思う。赤字企業がそのまま普通にIPO出来てしまう世界だから。

Fund Garageの基本的な考え方であるビジネス・トレンドによるファンダメンタル分析に基づくアプローチからは、まず投資対象となる銘柄は出て来ない。確かに市場では「5G関連」「AI関連」「IoT関連」「サイバーセキュリティ関連」などなど、それらしく銘柄が米国株などと同様に関連付けがされているのは知っているが、本場米国市場の企業調査をしている者の目からは、どう贔屓目に見ても、お相撲でいうなら幕下どころか、神社などの子供奉納相撲のちびっ子力士にしか見えないものが多いからだ。

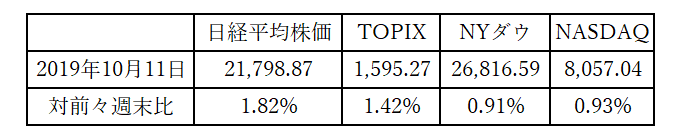

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

先週は韓国サムスン電子と日本の安川電機の決算に対する市場反応を興味深く見ていた。今後の市場を見る上での大きなインプリケーションとなったように思う。何故なら、どちらの決算も良くない。終わった期に関しても、フォワードガイダンスも、とても褒められた状況にはない。ただ結果に対して、不思議と市場はポジティブに反応した。あたかも「もう悪い話は聞き飽きたよ」と言わんがばかりの反応だった。

市場心理には「飽きる」というのがあるのをご存知だろうか?同じような材料で上がったり下がったりしている今のような状態が長く続くと、市場心理全体が天邪鬼になる時がある。それも当然だろうと思うことが多い。「押してもダメなら、引いてみな」ということかもしれない。

例えば今の日本市場。日経平均株価の予想PERは12.44倍、PBRは1.09倍に過ぎない。東証1部全銘柄の予想PERでさえ14.02倍、PBRは1.17倍だ。日経平均の定義を日本経済新聞社のWebで調べてみると「東京証券取引所第一部に上場する銘柄(親株式、内国株)から選定された225銘柄」で「日本を代表する株価指数として世界中で広くご利用いただいています。算出開始から60年以上を経過し、まさに戦後日本経済の歴史を刻んできました。」と同社が自負する指数だ。ということは、それなりな優良銘柄群である筈と想像することが出来る。まさかボロ株と思われるものを選定したりはしないだろう。だが不思議なことに、そうしたボロ株を含む筈の東証1部全銘柄よりもPERでもPBRでも割安に放置されている。

因みに東証1部全銘柄並みのPERになると幾らになるか、計算してみよう。

PERの場合

21,798.87(現値)÷12.44倍×全銘柄のPER14.02倍=24,567.54

(上値余地=24,567.54 – 21,798.87=2,768.67円)

PBRの場合

21,798.87(現値)÷ 1.09倍×全銘柄のPBR 1.17倍=23,398.79

(上値余地=23,398.79 – 21,798.87=1,599.92円)

バリュエーション修正だけで2,000円から3,000円程度の日経平均の水準訂正が起きてもおかしくないだけに、「売ってばかりも、買わない理由を列挙して数え上げるばかりも飽きたから、ひとつここは買ってみるか!」と何かのきっかけでいつ新しい動きになっても何ら不思議は無いという事だ。

歴史の中で、市場センチメントの掌返しで一番興味深かったのは、90年湾岸戦争の時に起きた「米国がパトリオット・ミサイルを発射した」という開戦報道に対する日経平均先物の一日の動きだ。

この日の朝の報道を受けて、日経平均先物は確か3万枚売超の特別売り気配で始まり、前場は一度も値を付けずにストップ安に張り付いたまま終わった。だが後場に入ると突然真反対の動きとなり、やはり数万枚の今度は買超でストップ高水準まで引きあげられて比例配分となった。一日の中で取引が成立したのは大引けの一回だけ。朝の寄付きから先物に売りを出していた人は、ランチタイムこそ気分良く美味しくお昼が食べられたものの、大引けでは結局ストップ値幅分の損失を受けることとなった。

米軍がパトリオット・ミサイルを撃って攻勢に出るまで、イラクがクウェート侵攻してから半年近くあったように記憶している。その間は日々ウジウジ・グズグズしたマーケットが続いていたが、いよいよ米軍も参戦したという報に、市場は上げと下げの両方を一日で演じてみせた。誰が音頭を取ったわけでも無い。そしてこれが市場なのだということをまざまざと見せつけられた。当時私はまだ29歳。正直、ドテンも出来ずに上下ストップ値幅を行きかう先物の怖さを思い知った。

そんな流れとは関係なく、中国国営放送の新華社通信が週末に伝えたところによると「中国と米国の双方はフォローアップの取り決めについて話し合い、最終的な通商合意の成立に向け努力することで一致した。交渉チームは農業や知的財産権保護、為替レート、金融サービス、通商面での協力拡大、技術移転、紛争処理を含む分野で実質的な進展を達成した。」という。現時点で想像し得るベスト・ケース・シナリオに近いのではないかと思う。

米中貿易摩擦問題が徐々にでも解決する方向に進むならば、今年は年末に向かって楽しい日々が続くだろう。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

ソフトバンク・グループ傘下の半導体設計大手・英ARM(アーム)が2019年10月8日に、完全自動運転車の実現を推進するための国際コンソーシアム「Autonomous Vehicle Computing Consortium」(AVCC)の発足について報道発表を行った。

(https://www.avcconsortium.org/)

メンバーは日本のトヨタやデンソーのほか、ボッシュやコンチネンタル、ゼネラルモーターズ(GM)、NVIDIA、NXPセミコンダクターズ。どの企業も自動運転分野における技術開発に力を入れており、同領域における有力コンソーシアムとして、今後の動向も注目される存在であると言える。

コンソーシアムのメンバー企業のロゴを見てどう思われるだろうか?勿論、ARMはソフトバンク・グループの傘下で2025年までに再上場を目指すと言っているスマホや小型デジタル機器の半導体アーキテクチャー(構造:設計思想)の会社である。分かり難いかも知れないが、パソコンのCPUは「インテル、入ってる」でお馴染みのインテル社の半導体アーキテクチャー(構造:設計思想)で作られている。一方、殆どすべてのスマホがARMアーキテクチャーのCPUを使っていると言って過言ではない。当然、ARMにはそのライセンスフィーが入る。その他、カーナビなどの多くの車載用CPUがARMアーキテクチャーだと言っても過言ではない。タブレットなどにも使われており、その支配分野は多岐にわたるが、そのARMの下にこれだけの企業が集まった。それだけARMというのは凄い会社だということになるのだが、製品そのものを作っている会社ではないので、例え市場関係者と言えども、不勉強な人は殆ど知らない会社だ。でも恐らく、現代人は最低一個は同社の製品を使っているのだが。

一方、BOSCH、Continentals、DENSOと言えば、世界の自動車部品メーカーのTier1トップを争う中である。TOYOTAとGMについても説明の必要も無かろうが、NVIDIAとNXPセミコンダクターといった特殊な半導体メーカーも並んでいる。

恐らく、多くの企業がこの先加盟してくるだろうと容易に予想出来る。何故なら、ここにいるのが勝ち組ばかりだからだ。ベンツとBMWが居なくて片手落ちぐらいに見えるかも知れないが、彼らにこうした重要電子部品を提供するTier1部品メーカーがBOSCHであり、Continentalsだ。当然、DENSOもその1人だ。このTier1勢が居なければ、欧州完成車メーカーはクルマを作れない。ましてや自動車のCASEの流れに乗ることは出来ない。

完成車メーカーが全てを支配した時代が、自動車のCASEと呼ばれる右肩上がりのビジネス・トレンドの中で、今度はTier1サプライヤーが先導・支配する時代に変わるかもと言われている。欧州ではそれがもう始まっているのかも知れない。或いはあとから参戦してくるか。

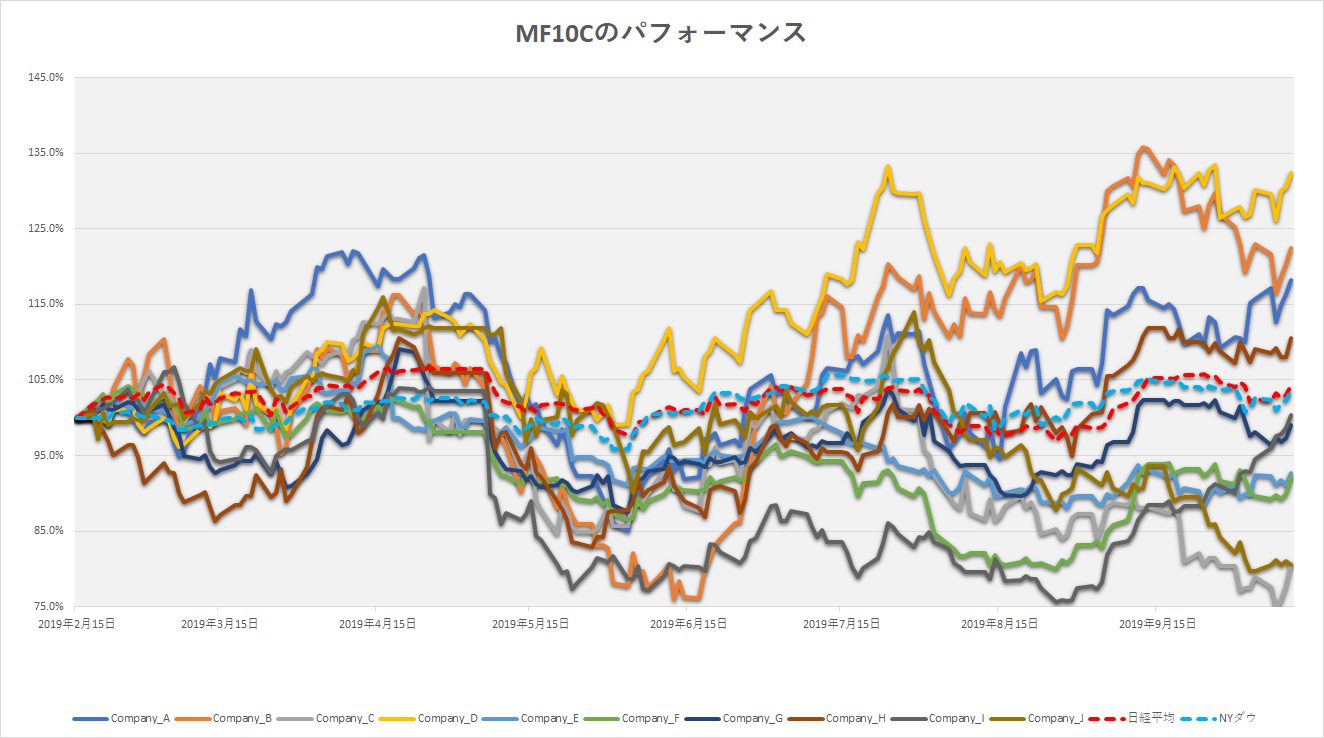

何れにしても、MF10Cの3銘柄(ARMはソフトバンク・グループ)がここにいるという、ことは、MF10Cの見立てに間違いはなかったという証左だ。

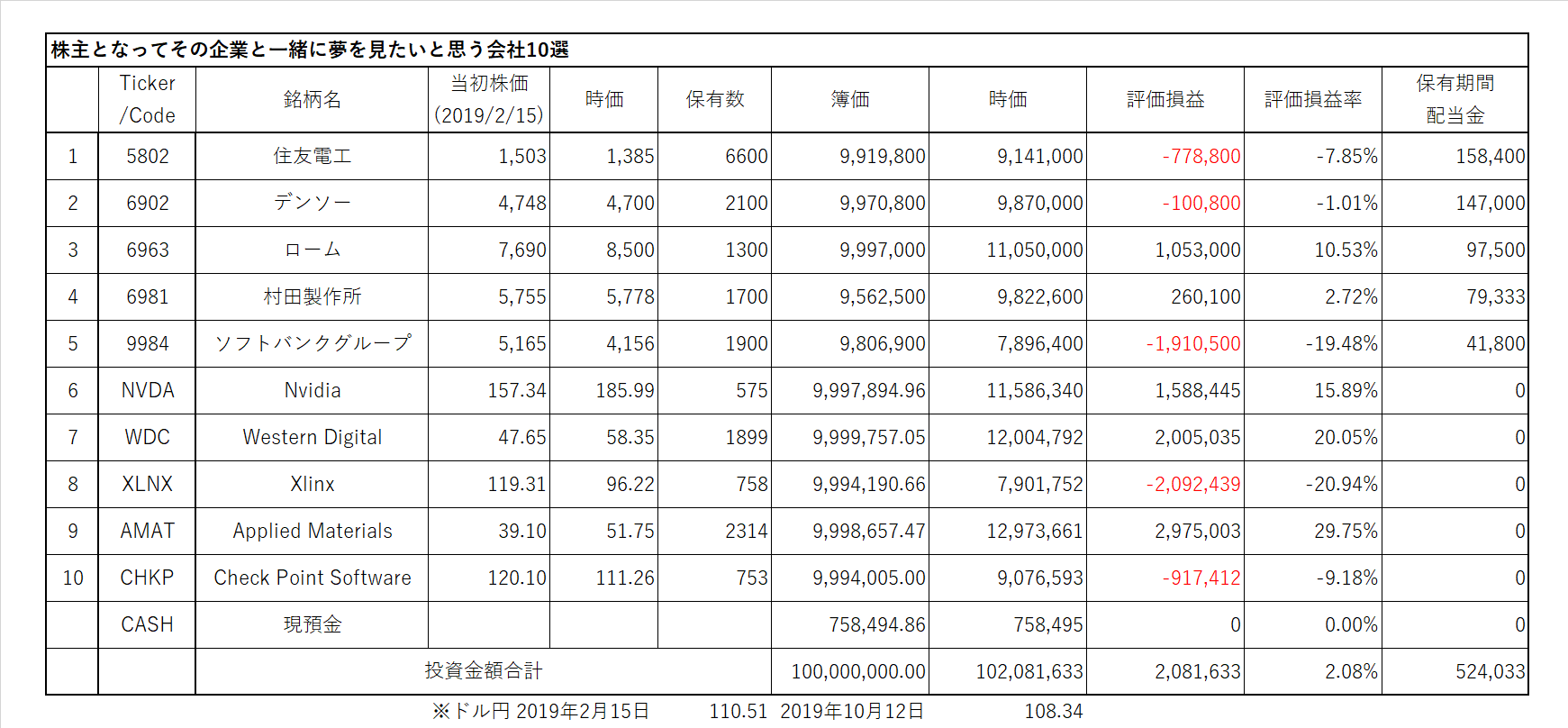

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

いよいよ今週15日から17日は幕張メッセで「CEATEC」が始まり、来週24日からは「東京モーターショー」が東京ビッグサイトで開催される。まだどちらについても何日間参加するかは決めていないが、毎年非常に楽しみにしているビジネスショウだ。何故なら、ビジネス・トレンドの確認、あらたなプレイヤーの発見、要注目の流れなどが目の当たりに出来るからだ。勿論、新技術も確認出来る。是非皆さんもスケジュールを作って、足を運んで欲しいと思う。

① 住友電工(F)

今週は特にコメントすることありません。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

10月24日(木)から11月4日(月・祝)まで東京ビッグサイトで開催される「第46回東京モーターショー」に出展する。

今回のモーターショーのテーマは「未来のモビリティ社会を創る実現力」。デンソーは「セーフティソリューション」「エネルギーソリューション」「コネクティッドソリューション」の3つの分野を中心に展示する。

<東京モーターショー デンソー特設サイト>

https://tms-denso.com/

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

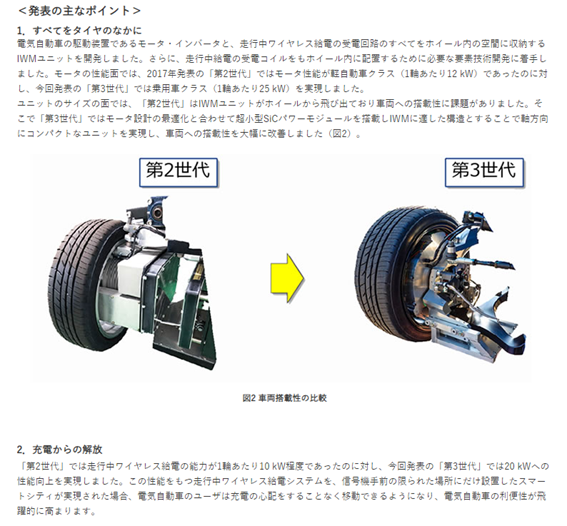

「第3世代 走行中ワイヤレス給電インホイールモータ」― 世界初 受電から駆動までのすべてをタイヤのなかに ―の開発に成功したと発表した。

東京大学大学院、ブリヂストン、日本精工、東洋電機製造との共同開発で、道路からインホイールモータに直接、走行中給電できる「第3世代 走行中ワイヤレス給電インホイールモータ」を開発し、実車での走行実験に成功したという。ロームの研究開発品である超小型SiCパワーモジュールが貢献した。

CEATEC、東京モーターショーどちらでもロームブースに展示されるようだ。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

Facebook社「Terragraph」向け、ミリ波帯(60GHz)RFモジュールを提供

「Terragraph」は、都市部や郊外で高まる高速インターネット環境ニーズに応えるべくFacebook社が開発したギガビット無線技術で、基地局間に200~250m間隔でミリ波帯RFモジュールを配置することで構成するワイヤレスバックホール。一般的には光ファイバーケーブルを埋設することで高速ネットワークを構築するが、工期・費用がかかってしまうことが大きな課題となっている。「Terragraph」は街灯など、既に街中に存在するものに対してミリ波帯RFモジュールを含むセットボックスを取り付けて無線高速ネットワークを構築するため、従来の有線ネットワークと比較して短工期・低コストでの構築を実現出来る。

今回提供するミリ波帯RFモジュールは、独自に開発したLTCC*を用いることで、ミリ波帯における安定した通信品質と高耐熱・高耐湿性を実現し、「Terragraph」における高品質なネットワーク環境を実現する。

*Low Temperature Co‐fired Ceramicsの略:1000℃以下で焼成したセラミックのこと

やはりCEATECの村田製作所ブースに出展される。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

Weworkの失敗のことなどは大きく報じられるし、多くの市場関係者がしたり顔で独自の悲観論、いや根拠希薄な観念論とも言える自論を囃し立てれば、一般の個人投資家の人々はネガティブな印象持つだろう。その一方で、前述したそういう御仁はARMの話などは殆ど語らない。

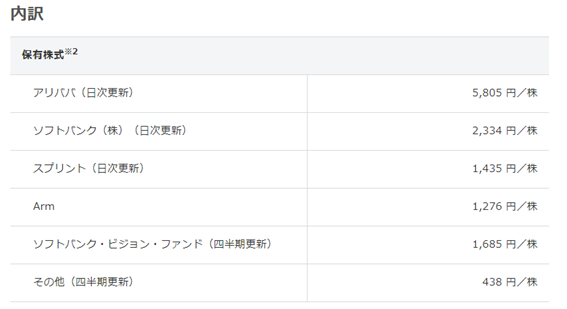

ソフトバンク・グループがARMを買収することを発表した直後に同社の株がストップ安したのは、そうした「市場関係者」が英国のARMという会社を「知らなかった」からだ。ARMとは何かが市場に広まるにつれて株価が上昇したから面白かった。私個人は、そのストップ安を勤務先に正式な申請を提出してから購入した。何故なら、ARM社自体を英国本社にも、日本支社にも何度も訪問して熟知していたからだ。CDMAの携帯電話の普及開始の段階から、サンディエゴのQUALCOMM社と共に、常にフォローしてきた会社だ。下の表に示されるようにソフトバンク・グループの一株当たりの純資産にとっては、ARMは4番目になる。Weworkの名前は見えない。その影響は、ビジョン・ファンドの一部に過ぎないからだ。だが、こんな話をする人は少ない。

もし、このソフトバンク・グループのWebサイトに公式に公開されている情報が虚偽報告に類し、投資家に誤解を与えるものだと金融庁が判断したとしたら、ソフトバンク・グループは有価証券取引法に絡んで処罰を受けることになる。だが今のところ、そんな噂は微塵も聞こえて来ない。その先のことをどう判断するかは、個々の投資家の投資判断の規準によるだろう。因みに、ARMは再び上場する予定だ。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

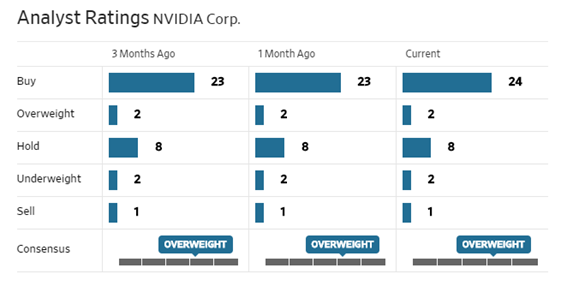

RBCキャピタルが目標株価を190ドルから217ドルに引き上がたことなどが市場の話題となったが、週末にはトランプ大統領の”Good things are happening at China Trade Talk Meeting,” “Warmer feelings than in recent past… All would like to see something significant happen!”という内容のツイートがエヌビディアのみならず、多くの半導体関連銘柄に好影響を与えた。MF10Cの銘柄以外では、QUALCOMM、Broadcom、Intel、ASMLなど幅広い。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

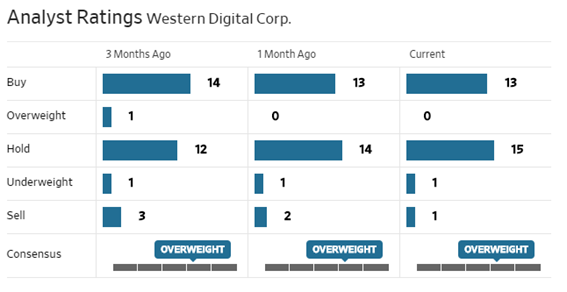

ウエスタンデジタルは、エンタープライズ向けストレージ製品「IntelliFlash」事業をDDN社に売却する。また、DDN社がウエスタンデジタルのHDDやSSDストレージデバイスの購入を拡大する複数年の戦略的調達契約を通じて、既存のパートナーシップを強化することで合意した。

米国企業は「選択と集中」を繰り返す。今回の事例もその類だが、「IntelliFlash」のブランド名で販売していた企業向けのストレージ製品部門を切り離す。下の写真を見て貰えば分かる通り、要は「エンタープライズ向けに箱に入れて最終製品にする」事業部門を切り離し、その代わりにその部門売却先となる競合が持つ既存シェアの分もHDDやSSDデバイスの購入契約を取り、パートナーシップも強化するという経営判断だ。賢明な判断だと思う。

その上で、データセンターシステムポートフォリオをOpenFlexプラットフォームとファブリック接続ストレージテクノロジーを含むコアストレージプラットフォーム事業に絞り、取り組んでいく。要するに、エンタープライズ向けのビジネスはコンポーネントだけを競合分も含めて取組み、データセンター向けビジネスに集中するという意味だ。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

第3回ザイリンクス開発者フォーラム(XDF)2019の中で、投資家として知っておくべき主な内容。FPGAの可能性をやはりかなり大きいことをあらためて実感。

サムスンとザイリンクスがグローバルな5G採用を推進

サムスンは、ザイリンクスとの連携が5Gをより迅速に新しい市場にもたらすと発表した。ファーウェイのことなど気にしていない。何故なら、技術競争はそんなに生易しいものではない。先頭ランナーかも知れないと思われても、転んだり、ペースが落ちたりすれば、すかさず2番手以降がトップを狙う。5Gが世界にとって必要なものである以上、必ず誰かが不足するピースは埋めて来る。そんなことを明らかにもなったプレゼンだ。

Amazonとザイリンクスがクラウドからエッジまでパフォーマンスを加速

クラウドストレージとコンピューティングソリューションの最大のプロバイダーであるAWSクラウドと組むことが、世界中のFPGAアプリ開発者が数分で自社製品を世界中に発売することをかつてないほど容易にしていることを発表した。トレンドマイクロ社やバイオ医薬品会社のアストラセネガの直近の事例などが紹介された。

マイクロソフトはザイリンクスとAzureで連携

マイクロソフトのAzureについても、ザイリンクスとの継続的なコラボレーションが発表された。

日立オートモティブシステムズ、ザイリンクスの7nm FPGAを採用したADAS製品の開発意向を表明

日立オートモティブシステムズは、ザイリンクスが開発した7nmのFPGA(Versal ACAP)を利用してADAS(先進安全運転システム)を開発しており、開発ボードを受け取ってからわずか2か月で前方カメラを利用した画像認識に成功したことを明らかにした。

IBMは、ザイリンクスFPGAをIBM PowerAI Visionソフトウェアに統合

IBMはザイリンクスFPGAをIBM PowerAI Visionソフトウェアに統合して、ディープラーニングの専門知識なしで画像とビデオを使用して正確なモデルを構築する方法を共有した。

マイクロンとザイリンクスがハイパースケーラーの高速化を推進

マイクロンは、ザイリンクスの新しいVitis開発プラットフォームとFPGAおよびACAPテクノロジーを使用して、ハイパースケーラーがデータセンターに新しい機能をより迅速に導入および展開する方法を紹介した。

5Gのテストと測定を加速するためのKeysight Labsの活用

5Gテスト機器では、トリガーから測定までの時間を最小限に抑えるために、レイテンシを短縮することが重要だが、Keysight LabsはAIエンジンを使用して、クラス最高の結果を提供した。

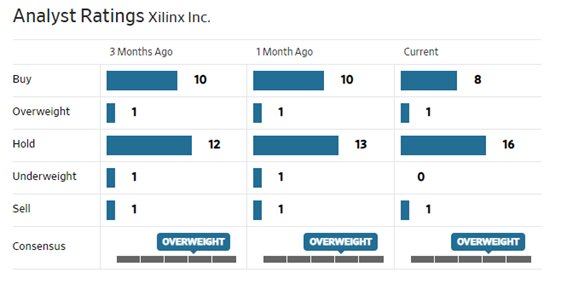

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

アプライドマテリアルズは、① クラウドを支える存在としてのDRAM、NAND、そして② DRAMのスケーリング速度の低下を補うストレージクラスメモリ(SCM:IntelのOptaneなど)、③ エッジの進化を支えるMRAMといった見方を示しているが、これらNew Memoryは早ければ2年程度で市場が形成され、5年程度で性能とコストの折り合いがつくようになると予想している。これを見越して先月投入した次世代メモリの量産展開の容易化を可能とする成膜装置「Endura Clover」と「Endura Impulse」に対する引き合いは既に台湾を中心に、韓国や中国など、アジア圏を中心に出てきているようだ。半導体メーカー各社の動き次第では、市場の成長速度はさらに高まる可能性がある。技術の流れを追う目線は、常に前へ前へと進んでいることが証明されている。

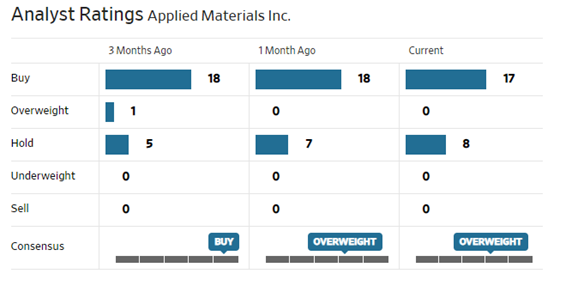

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

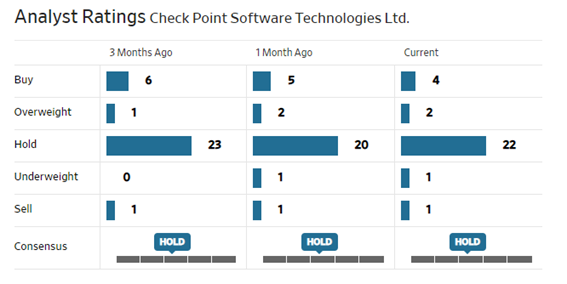

今週、BUYからHOLDにひとり変更があり、見事なまでにアナリストの格付けがHOLDに集中してきた。Palo Alto Networks(PANW)の方が、現状アナリストの受けは良い。だが粗利益、利益率、FCFマージンは、競合他社のほとんどを圧倒する。そこで色々と調べてみたが、確かにマネージメントのアピールは弱い。それはマーケティングでも表れているようで、この辺りをアナリスト達は減点ポイントとして捉えているようだ。

ただサイバーセキュリティ業界で最も健全な名前の1つだという業界認識は以前不滅であることも確認した。

https://test.fundgarage.com/4430/