所感/雑感

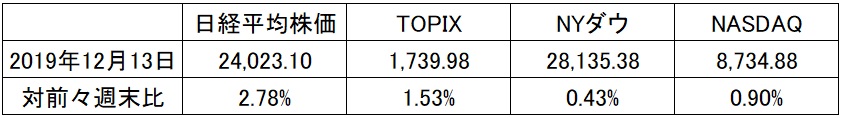

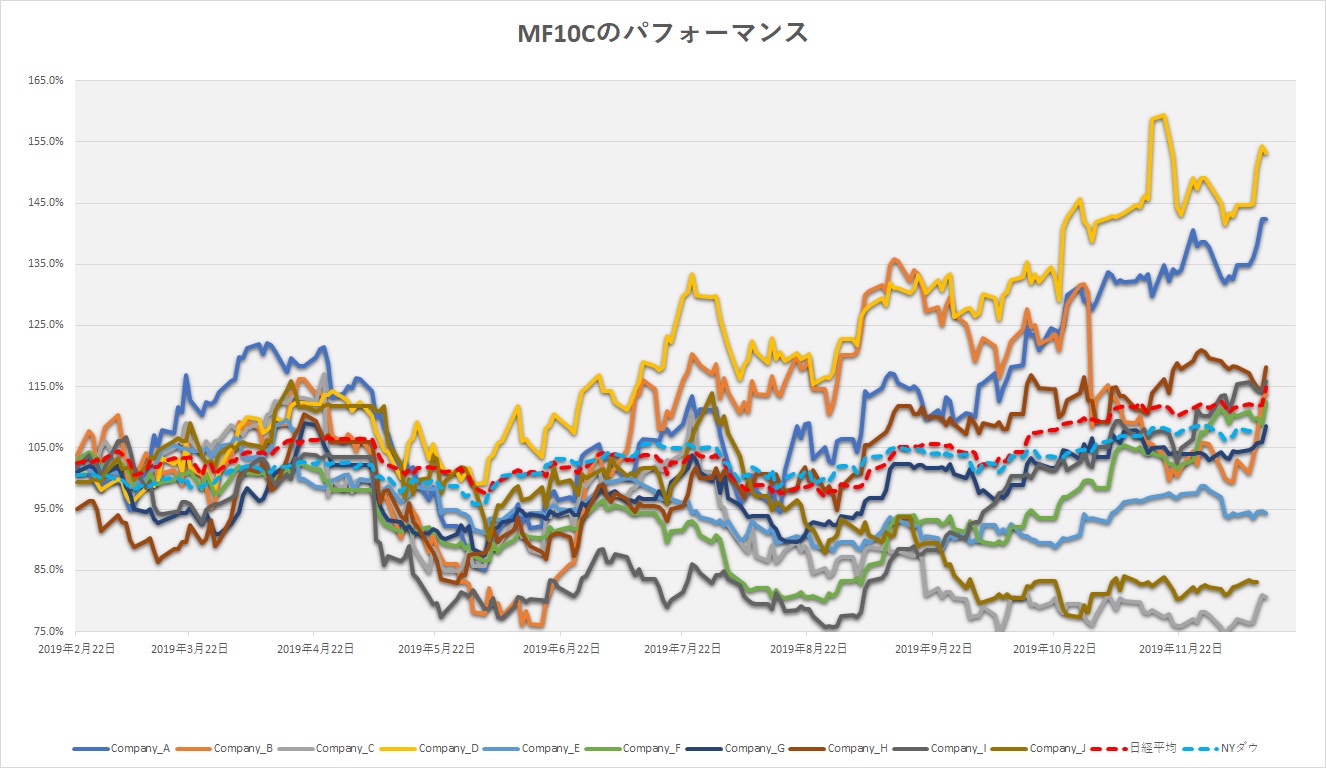

喜ぶのはまだ早いかも知れない。週末に急騰した指数は日経平均株価だけ。急に視界が晴れたと思ったのか、日経平均株価は今年一番の上げ幅となる上昇を演じて、米中間の第一段階の貿易合意の報に反応した。だが週を通じて+2.78%もの上昇をした日本市場を横目に、米国市場は1%にも届かない。NASDAQが最も上昇して+0.90%だが、S&P500は+0.76%、NYダウに至っては+0.43%しか上昇していない。ただ日経平均株価も週末金曜日の上昇分をカウントしないと僅かに+0.30%の上昇に過ぎなくなる。

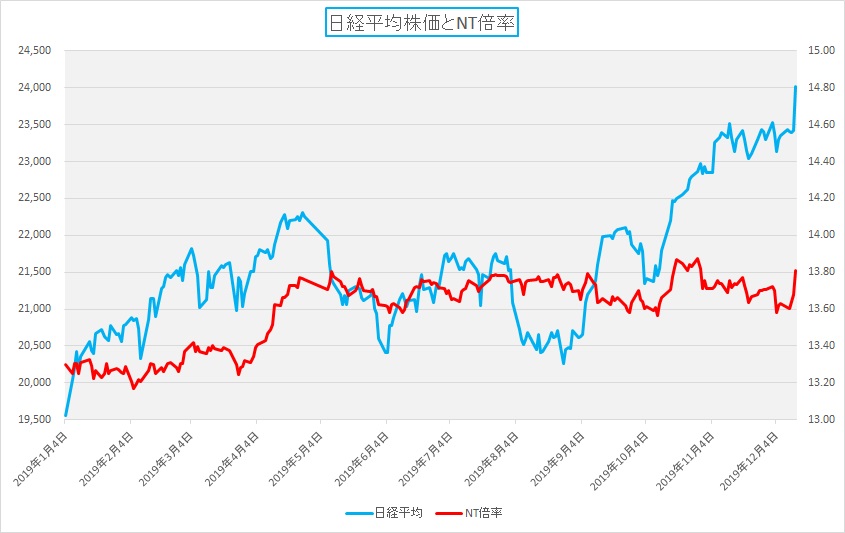

市場で何が起こったかをひとつ端的に表すのが下記のチャートだ。日経平均株価(N)をTOPIX(T)で除したNT倍率、つまり換算率とも言えるものだが、年初来の日経平均株価の動きとこのNT倍率の推移を比較したものが下のチャートだ。

一目瞭然なのが週末に日経平均株価が飛び跳ねるのに合わせてNT倍率が13.6倍程度から13.8倍超まで一気に跳ね上がっているということ。もしこの倍率が13.6倍のままならば日経平均株価は23,671.53円、つまり週末の引け値よりも351.57円安い水準に落ち着くことに成り、一週間の騰落率が約半分の+1.34%まで低下することが分かる。単純な算数だ。

日経平均株価という特殊な指数を考える

日経平均株価とTOPIXの違いとは何だろうか?これはNYダウとS&P500との違いとほぼ同じ意味をもつ。日経平均株価もNYダウも共に「ダウ式株価指数」と呼ばれる特殊な計算方法で算出されるからだ。だからこそ今でも年配の投資家の中には「今日のダウは幾ら?」とか、「日経ダウはどうなっている?」と日経平均株価の現状を尋ねる人が居る。

一方、TOPIXやS&P500は対象銘柄の時価総額加重平均という形で計算される。すなわち時価総額の大きい企業ほど指数寄与度が高く、小ぶりな銘柄はあまり影響を与えないという指数だ。だからこそ「市場全体の動きを表す」と言われて、機関投資家などがベンチマークとして利用することが多かった。

一方、日経平均株価は東証一部上場全銘柄(2019年12月12日現在 2,157社)の中から、225社を選び出して、それらの企業の株価を基に計算される。NYダウは僅かに30社の株価から計算される。この採用銘柄数の少なさからも分かる通り「市場全体の動きを表す」というのには問題が多い。しかしどちらの指数も株式市場の動きを示すものとして古くから愛されてきたこともあり、多くの投資家にとって最も馴染み深い株価指数となって、今でも株式市場の話をする時には普通に使われている。

そして実はどちらの指数も採用銘柄の入れ替えがある。日経平均株価ならば年1回、10月の第一営業日だ。一方NYダウに関しては決まったタイミングは無い。共通するのは何らかのルールや決まりがある筈だが、それは公表されていない。

当然新規に採用されればインデックスファンドなどの買いが膨らむためにその銘柄の値は上がり、逆に外されれば売りが出るので値が下がる。だからこそルールは公表されていないとも言える。

ダウ式株価指数の算出方法

日経平均株価の計算方法をご存知だろうか?

日経新聞社の説明を紐解くと

「旧額面制度を継承した「みなし額面」を各構成銘柄に設定。日経平均株価は、このみなし額面で換算した構成銘柄株価の合計金額を、「除数」で割って算出します。除数は株価平均を算出する際に、市況変動によらない価格変動を調整し、連続性を維持するためもので、この方法による算出を一般には「ダウ式」と呼んでいます。」

となる。分り易く平易に書くと「50円額面(旧額面制度)換算した一株当たりの値段の単純平均だ。ただこの計算方法だけだと、ピッタリと同じ値段の銘柄で入れ替え無い限り、単純に225で割っても連続性が保てない。仮に22500円の銘柄と225円の銘柄で指数採用を入れ替えた場合、前者のインパクトは22500円÷225=100円であるのに対して、後者は225円÷225=1円となり、それだけで99円も日経平均株価自体が値下がりしてしまうからだ。

こうした不連続な指数になることを避けるために、連続して同じ価格となるように調整することを加味した数値を「序数」と呼ぶ。以前は日経新聞の朝刊に毎日同じ数字が記載されていたがどうやら近時は無いようだ。ただ日経新聞社のWebページで確認することが出来、2019年12月16日現在の序数は27.760となる。

(https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225)

ダウ式株価指数の欠点

NYダウの30銘柄に比べれば、日経平均株価の225銘柄は如何にも銘柄数は多いが、東証一部上場銘柄全部(2157社)のことを考えれば、約1割のエリート集団ではある。

だが単純平均であるが故、先程の計算例でも示したが、指数変動に与える個別銘柄の影響力は企業規模などではなく、単純に株価の大小に依存する。値嵩株の方がインパクトが大きく、低位株は殆ど影響を与えない。概ね上位30銘柄程度で指数全体の動きの約半分を説明出来る場合もある。

例えば、ファーストリテイリング(9983)のウェートは10.45%、ソフトバンク・グループ(9984)のウェートは4.26%にもなる一方、東京電力(9501)、りそなホールディングス(8308)、神戸製鋼(5406)、日本板硝子(5202)、ユニチカ(3103)、双日(2768)などのそれは0.01%と、ファーストリテイリングの1000分の1以下のインパクトしかない。

また業種内で比較した場合、KDDI(9433)の2.80%に対して、NTTドコモ(9437)は0.05%と極端に違うレベルになってしまう。

※数値は全て2019年10月1日終値ベースで計算して日経新聞社が発表したもの。

ヘッジファンドなどが弄ぶ理由

前述した数値からも明らかな通り、日経平均株価を意図的に変動させるのが、ある程度資金力のあるヘッジファンドや機関投資家ならば、そんなに造作ないことだということがお分かり頂けるだろうか。つまり、225銘柄全部をパッケージで売買する必要は無く、効率よくウェートの高い銘柄だけを拾い集めて売買すれば良いという事だ。

端的な例は、ファーストリテイリング(9983)は13日に67,280円(+2,830円)で取引を終えたが、「2830円÷27.76(序数)=101.95円」という意味は、日経平均株価の上昇分+598.29円の内、101.95円は225銘柄の内の1銘柄であるファーストリテイリングが動かしたことになる。

因みに、同じ日の東京電力(9501)は488円(+12円)で取引を終えたが、同じ計算をすると「12円÷27.76(序数)=0.43円」と、個別銘柄としては+2.52%も上昇したが、日経平均株価の上昇には0.43円しか寄与していない。ごまめの歯ぎしりのようなものだ。

影響力のある銘柄を集めて売買するだけで指数を動かせる理由がこれでお分かり頂けると思う。また新聞やテレビなどで「日経平均株価が年初来高値更新」とか「日経平均株価が今年一番の上げ幅で上昇」と言われても、自分のポジションの損益からすると実感が無い時があるのはこのためである。

NT倍率は市場の歪みを示す

TOPIXは時価総額加重平均で計算されるので、その上昇は東証一部上場全企業の時価総額の変動を表す。故に東証一部上場企業の株式の保有銘柄数が多ければ多いほど、TOPIXの上げ下げがポジションの損益状況と重なって来る。

ただ前述のような形で、日経平均採用銘柄で指数寄与ウェートの高い銘柄の上昇だけで釣り上げられた場合、日経平均株価をTOPIXで割ったNT倍率は上昇する。それが冒頭のチャートだが、先週末の上昇はNT倍率の急騰も招いているため、市場全体は思ったほどには値上がりしていない。

更に言えば、日経ジャスダック平均は極僅かに上昇しただけであり、東証マザーズなどは逆にマイナスになっている。日本の個人投資家に人気の中小型株での運用損益が改善していないとしたとしてもそれは何の不思議でも無いのは、こうした理由からだ。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

12月11日~13日の3日間にわたり東京ビッグサイトで開催された「SEMICON Japan 2019」に今年も足を運んだ。ただ残念なのは、日本は半導体製造装置メーカーやそれに関わる部品を作る企業は多くても、その半導体製造装置を使って半導体自体をつくる会社が激減した結果、正直な話、展示されているものにマニアックなものは少ない。

日の丸半導体が華やかな頃は、東京エレクトロンやニコンなど日本の半導体製造装置メーカーのみならず、アプライドマテリアルズやラムリサーチと言った会社も、実物を持ち込んでの展示を行っていた。普段は工場見学などに行っても中身までは到底拝むことの出来ない装置(クリーンルームの中に鎮座しているので)のデモンストレーションが見られたりしてワクワクしたものだが、今回のイベントにそうした昔日の面影はない。昨年もそうだが、パネルに写真が張り付けてあるだけだ。

ただ主催者側もそのことは非常に良くわかっているようで、寧ろポジティブにこういう言い方をしている。SEMIジャパン代表取締役社長の浜島雅彦氏の説明を引用すると・・・・。

「SEMICON」は世界最大級の「半導体製造装置・材料の総合展示会」である。しかし昨今では、“展示会”というよりも、様々な催し物が開催される“総合イベント”のようになってきている。

私たちは、業界内だけではなく、広く一般にむけて半導体の世界を伝えていく役割も担っている。人々の生活に影響を与えるのは、半導体というよりもその上で動くアプリケーションだ。例えば、自動運転やVR・AR(仮想現実・拡張現実)、そしてロボットなど、具体的に何ができるのかを伝えた方が、より理解してもらえる。今年は、何ができるのかを伝えるために、アプリケーションと絡めた展示を増やしている」

私はだからこそ、個人投資家の人にもこうしたイベントに積極的に足を運んでもらいたいと思っている。東京モーターショーもそうだったが、マニアックに掘り下げて調べる前に、まずは何が起きているのかを知るのに都合が良いイベントにこれらは変わって行っている。

SEMICONのオフィシャルWebページの中に動画ある。タイトルは「時代のコアになる」というもの。是非観て欲しい。私がビジネス・トレンドとして説明しているものがどういうことなのか、簡潔に1分半で纏められているし、そもそもなぜ私がこうしたイベントに足を運んで欲しいと思っているかが垣間見えるかも知れない。

https://www.semiconjapan.org/jp/

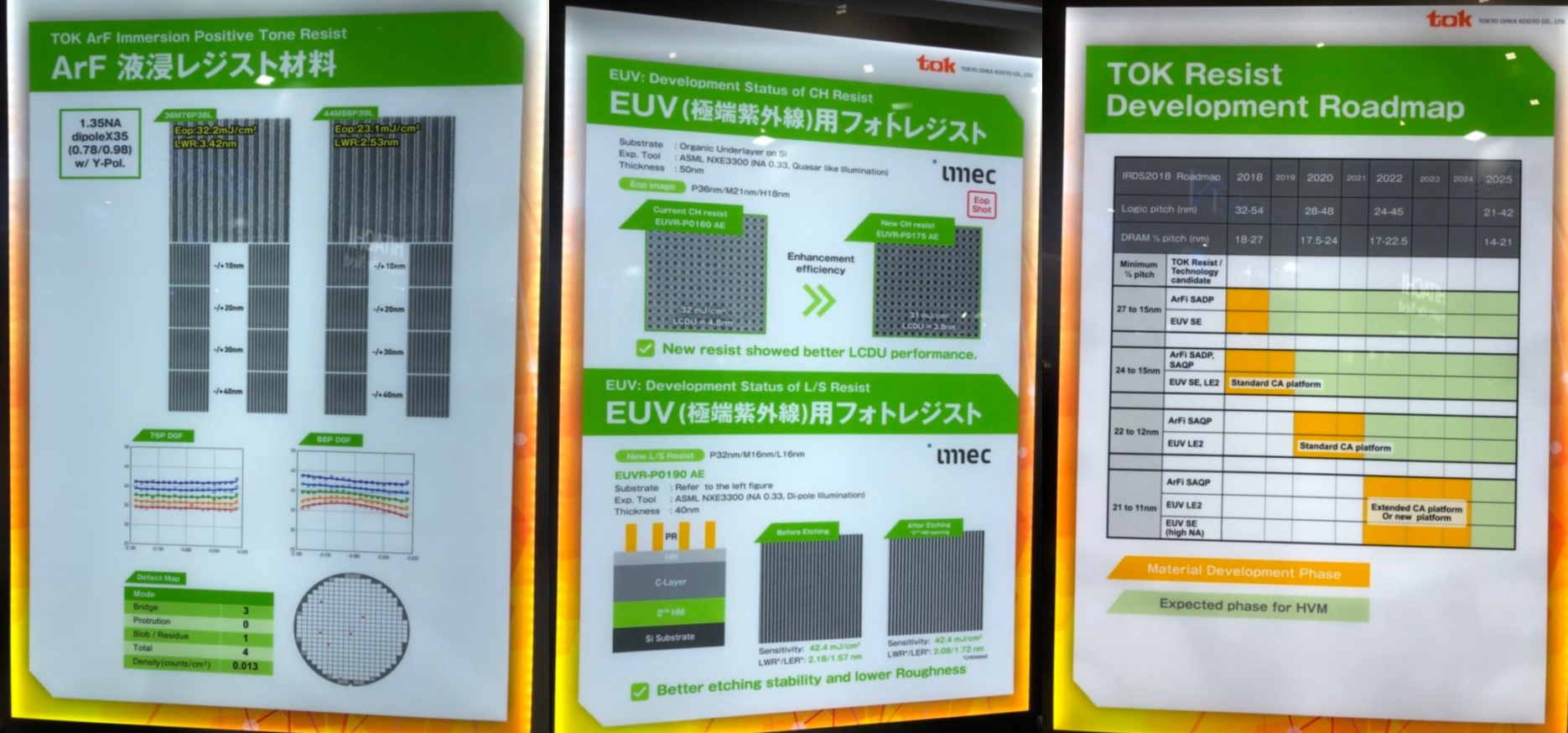

今回、マニアックなところでは東京応化工業(4186)のブースで暫く居座った。日韓問題で話題となった半導体製造に欠かせないフォトレジストのトップメーカーである。そこであれやこれやインタービューしながら展示パネルの写真も撮ってきた。

これが何を意味するかを説明すると膨大な文字数になってしまうので割愛するが、左側のレジストがニコンの露光装置(ArF液浸露光装置)が使うタイプのもので、真中がASMLのEUV露光装置で使うタイプのもの、そして右の写真が開発のロードマップだ。フォトレジストが無ければ半導体は作れないので、実は縁の下の力持ちである。

面白いのは、ちゃんとArFもEUVも、ロードマップでは同じように将来が見えていること。早速踵を返してニコン(7731)にも話を聞いてみた。それによると「一度大手顧客の信頼を失うことがあり、EUVに全部取られてしまったが、問題点を改良してリベンジしている。値段もEUVより安くなっている。」ということらしい。頑張れニコンと思ってしまった。

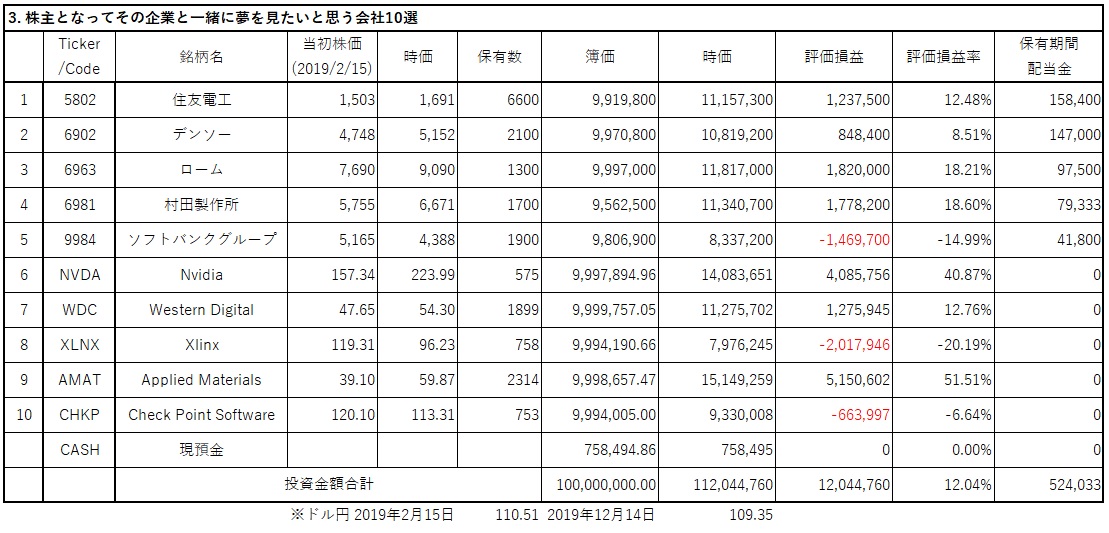

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工

半導体の新素材でSEMICONでも多く見られたのがSiC(炭化ケイ素)を利用したパワー半導体の話だが、もうひとつ注目されている新素材がある。それがGaN(窒化ガリウム)だ。

住友電工の子会社に窒化ガリウム(GaN)デバイスの製造と販売を担う住友電工デバイスイノベーションという会社があるが、2022年度に18年度比で売上高を50%増、営業利益率を最低でも10%以上を目指すという。背景は、中国を中心に拡大が期待される5Gやデータセンタ向け需要の取り込みだそうだ。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー

デンソーとトヨタが2020年4月にスタートさせる半導体先行開発会社「MIRISE」の小さなブースもあった。

そこが最も注力しているのがSiCパワー半導体だ。PCU(Power Control Unit)の大きな役割は、走行時にバッテリーの電力をモーターに供給し、減速時に回生した電力をバッテリーに充電すること。これをSiCパワー半導体の利用などにより、体積を1/5にすることが目標のようだ。その展示品が下の写真。当然目標の方はまだダミー模型だ。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム

SEMICONのパワー半導体の話に呼応するかのように、日経新聞が12月13日に「ローム、財務と半導体 ともに目指す筋肉質」という記事を掲載した。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53277810S9A211C1000000/

詳細は新聞記事を読んで頂きたいが、それによると「ロームが次世代材料「炭化ケイ素(SiC)」を使ったパワー半導体の増産に乗り出す。電気自動車(EV)の省力化を支え、「脱家電」の戦略にもつながる。11月には新株予約権付社債(転換社債=CB)の発行と自社株買いをあわせて発表、資本効率を高める姿勢もアピールした。2900億円の現預金や有価証券を抱え、自己資本比率が9割に迫るキャッシュリッチの財務が動き出した。

半導体を人間の体に例えるとロジックやメモリーは「脳」、電圧を製品ごとに調整するパワー半導体は「筋肉」とされる。ロームによると、シリコンに代えてSiCのパワー半導体をEV用部品に使用した場合、500キログラムの駆動用バッテリーを40キログラム減らす余地があるという。バッテリーの搭載量を増やせ航続距離を伸ばせる利点がある。

現在の世界市場は500億円規模とみられ、仏調査会社はSiCパワー半導体市場が24年までに20億ドル(約2200億円)になると予想している。ロームは材料の開発から一気通貫で手掛けるのが強みだ。今のところ売り上げは約100億円とみられる。

とある。ロームの「自動車分野への注力」の話、「SiCパワー半導体」の話、何れも私が随分前からお伝えしてきた内容だ。やっと日経新聞なども注目し始めたという事か?

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所

ゴールドマンサックス証券がMLCC関連銘柄の格付けを「買い」から「コンビクションリスト買い」に格上げしている。コンビクション=Conviction、すなわち「確信」という意味だが、村田製作所は目標株価を6700円から7600円へ+13%の引き上げだ。同時にTDKも12300円から14300円へ引き上げた。こちらは+16%だ。それも米中間の第一弾の合意の前であるから、それだけ実需が強くなるという読みが背景にある。

因みに、iPhoneに関するサプライヤーリストというのをアップルが発表しているのだが、この上位200社(工場別にリストアップ)の内、村田製作所のそれは26もある。iPhoneが全てでは無いが、悪くない話である。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンク・グループ

ソフトバンク・グループや孫正義会長に関する記事が海外を含めてメディアに掲載されない日は少ない。ほぼ毎日、何らかの記事がどこかのメディアに載っている。残念なのは、それらの殆どがWeworkなど一部の投資が失敗していることを批判する内容だ。

ただ先週ロイターが載せたコラム「求む、ソフトバンク分割に立ち上がるアクティビスト」の論点は注目に値する。勿論ソフトバンク・グループを分割する話に私が組するわけでは無い。

アクティビストがソフトバンク・グループを分割した方が良いというそのコラムの論旨は「巨額ファンド「ビジョン・ファンド」が投資する株式を含め、主に未公開株式を360億ドルも保有している。これらを合算して債務を差し引くと、ソフトバンク・グループの企業価値は2150億ドルとなり、現在の株式時価総額を161%も上回る。」ということだ。

つまり現状の市場評価は低過ぎるという事を言っている。だからこそアクティビストが標的にすべきだというのだが、市場がこの事に気がついて適正な評価が株価に反映されればアクティビストの出る幕も無くなる。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia

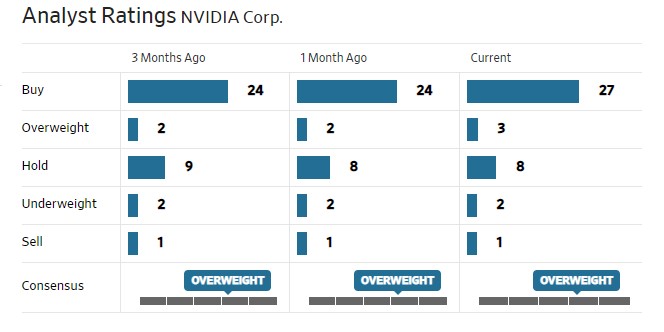

欧州委員会によると、エヌビディアはMellanox Technologies(MLNX)に対する68億ドルの入札に対して現状は何も譲歩する姿勢は示していないようだ。12月19日までにこの買収に関する取扱いを欧州委員会は決定する予定だが、取引が無条件に承認されるのか、本格的な調査に直面するのかはまだ明確にはなっていない。OKで前へ出るなら、株価には更にポジティブな材料になる。

この写真を見て、これが何なのかが直ぐに分った人は相当にPCに詳しく、GPUや半導体への造詣も深い方だと思う。これが何かと言えば、エヌビディアとAMDがそれぞれ「GeForce」、「Radeon」という商品名で提供しているグラフィックボード、要はGPUを使った画像描画装置である。これは2万円前後のミドルクラスのものだが、これがAIに使われるGPUの原点である。また仮想通貨のマイニングにも使われるGPUの原点である。

今ではパソコンのCPU自体に画像描画機能が内蔵されている場合が多いので、普通にオフィスソフトやネット検索、メールや単純な動画再生などをするだけならば、これらの部品は要らない。

だが、例えば最新のゲームなど高い描画能力を要求されるソフトだと、時に数十万円もするハイエンドのこうしたグラフィックボードを買う人も居る。また単に動画を編集するだけでも、処理の一部をGPUに引き取らせるソフトを使うのならば、非常に有効なボードだ。

とは言え、この筐体の中にGPU自体(半導体部分)は完全に隠れてしまっており、筐体部分は主にマザーボード・メーカーなどがリファレンスに従って製作販売している。だからデザインも多種多様になっている。それを見て比べるのも思い白い。

今週も格付け状況に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital

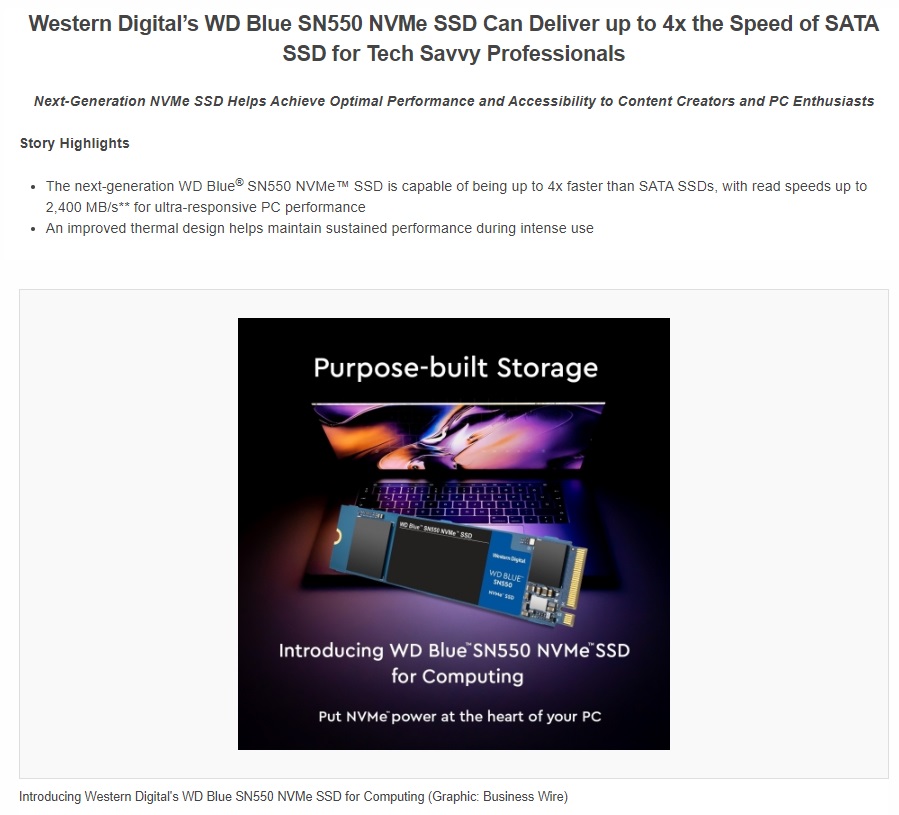

12月10日、ウェスタン・デジタル社は次世代のNANDフラッシュメモリーを使ったパソコン用のストレージを発表した。

来年1月にサポートが切れるWindows7のパソコンをどうしようかと悩んでいるようなタイプの人に取っては殆ど関係ないかも知れないが、HDDを搭載したパソコンの反応の遅さに辟易としてSSDに載せ替えたような人なら非常に興味深い話だろう。

何故なら、この新製品(WD Blue SN550 NVMe SSD)は従来のSATA接続のSSDに比べて4倍速い速度を提供するというからだ。リアルタイムのレスポンスを高めるためには、CPUやメモリーだけを変えても駄目。ストレージされたデータの読み書きの速度とその伝送速度がものを言う時代になってきた。つまり半導体だけの単価で見ていても分からない時代になってきたということだ。

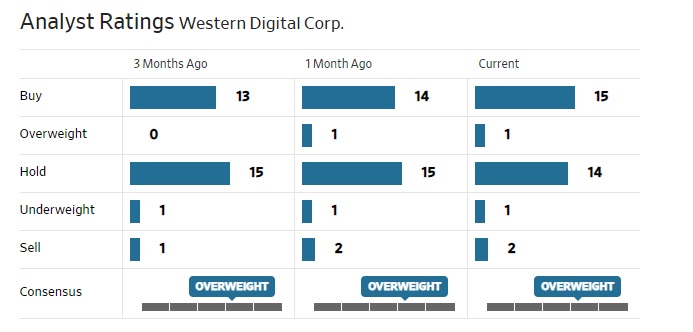

今週はHoldからBuyに格上げしたアナリストが1人いるようだ。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx

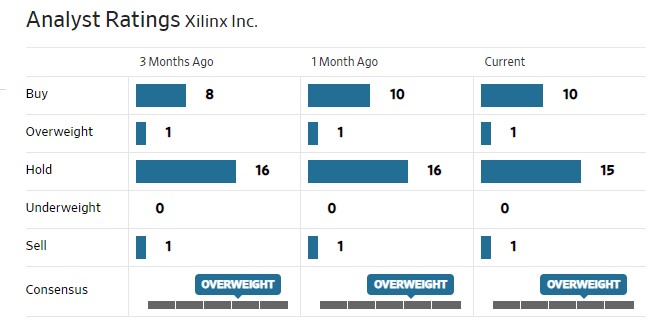

ADIによる特許訴訟に関して市場はさほど関心が無さそうだ。現状アナリストによるターゲットプライスの平均値は$108.15。週末終値が$96.23ドルであり上値余地は平均値迄でも+12%以上ある。

一番の問題点は何かを考えた時、恐らく投資家側がCPU、GPU、FPGA、ASIC、DRAM、NANDなどと呼ぶ半導体の種類と役割を的確に把握していないことであろう。IoTや自動運転の世界で使われるエッジ・コンピューティングの考え方には、このFPGAが役に立つ。

デンソーなどの半導体部門拡充の中でもスコープに入っているが、現状FPGAを提供出来るのはインテルとザイリンクスだけだ。

今週はアナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials

7月に発表したKOKUSAI ELECTRICの経営統合。同社は生産効率の高いバッチ式プロセス装置とサービスで業界をリードしており、メモリー、ファウンドリ、ロジック分野の顧客に提供している。これらの装置は、アプライド マテリアルズが提供する業界トップの枚葉式処理装置ラインアップを補完するものとなる。同社は顧客との強固な関係と世界水準のサプライチェーンを持ち、日本のほかアジアに製造施設を構え、優れた社員を擁している。

そのKOKUSAI ELECTRICのブースがSEMICONにあったので、思わず写真を撮ってしまった。「KOKUSAIは次のステージへ!」という文字がある中で、正直ブースに活況感は無かった。

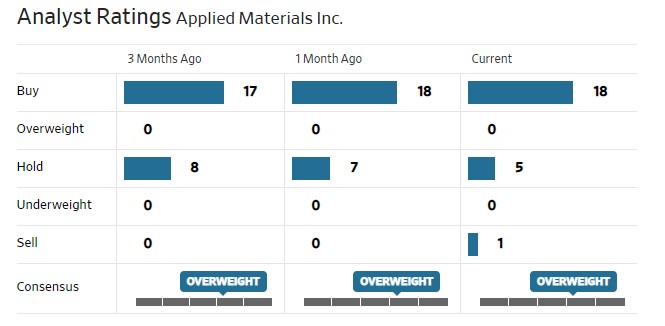

今週はアナリスト格付けに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd

10日、新たなサーバーレス セキュリティ技術を発表した。クラウド ワークロード保護プラットフォーム(CWPP)とクラウド セキュリティ態勢管理(CSPM)を統合した業界初のセキュリティ ソリューションで、比類なきランタイム保護とアプリケーション強化を備えた継続的なサーバーレス セキュリティを実現するもの。

このために、サーバーレス セキュリティ技術を提供するイスラエルのスタートアップ企業のProtegoを買収し、Protegoが持つテクノロジーをチェック・ポイントのInfinityアーキテクチャに統合した。Protegoのテクノロジーはコードの実行時にサーバーレス機能に対する悪意のある攻撃を防止し、脆弱性の高いコードが本番環境に導入されないためのセキュリティを提供する。

この革新的なサーバーレス セキュリティの技術をネットワーク、モバイル、エンドポイント、IoTおよびクラウド環境を対象として、市場をリードする画期的な統合型セキュリティ ソリューションInfinityアーキテクチャに統合した。

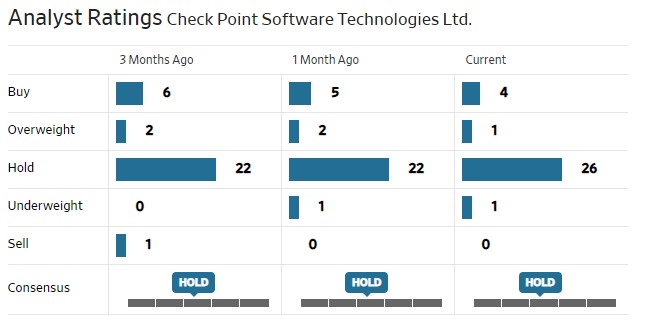

今週アナリストレーティングの変化は無い。

https://test.fundgarage.com/4430/