所感/雑感

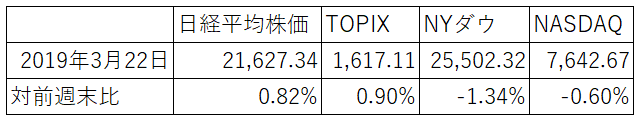

先週(3/18~3/22)は前週末対比でNYダウの下落が目立つ。週末金曜日にNY市場が崩れた影響が大きいが、NYダウが1.8%の下落となる中、ナスダック総合指数は2.5%も下げているにもかかわらず、週を通じてみるとNYダウの下落の方が大きい。

FOMCが開催され、年内の利上げは見送る見通しが示された。またFOMCメンバーによる政策金利遠し(ドットチャート)は2021年に掛けて1回の利上げが実施される見通しとなった。バランスシートの縮小については、5月からペースを減速すると表明、具体的には保有国債の毎月の縮小ペースを最大300億ドルから150億ドルに半減させる。総じて、かなりハト派的な内容。これを受けて、短期金利市場では来年50%強の確率で利下げする可能性を織り込んだり、10年債の利回りが2.5245%と14カ月ぶりの低水準まで低下したりした。

その後、週末3月の米製造業活動指標が予想を下回ったほか、欧州や日本の指標もさえなかったことをきっかけに、米国の3カ月物財務省短期証券(Tビル)利回りと10年米国債利回りが2007年以来約12年ぶりに逆転、この長短金利の逆転がリセッション入りの兆候と受け取られて株価は急落した。昨年も長短金利逆転と騒いで株価が下落することはよくあったが、その時は確か2年債と5年債の利回りが逆転した。下の表はBloombergニュースのWebページで、22日の終値を確認したものだが、これで見る限り、一番よく注目されるべき10年債と2年債の金利は逆転していない。

(出所:Bloomberg News)

(出所:Bloomberg News)

気になる部分は、年間の利回り変化幅が5年債と10年債は39bps下落している一方で、期間の短い金利の部分が上昇しており、3か月ものが+73bps、6か月が54bpsといったところだ。短期金利はご高配の通り、中央銀行が操作するFFレートがあり、利上げが続いた分だけ期間の短いところはそれに合わせるように上昇する筈。それ以外の金利は市場の債券市場の需給が決めるが、2年債以降になると中央銀行の金融調節効果は薄れ、市場そのものの評価になってくる。3カ月金利など、当然期間が短いのでFFレートの影響を強く受ける。

利上げは当面しないと宣言しても、利下げするまではFFレートの誘導目標の2.0%から2.5%という水準からそう簡単に離れはするまい。この低金利の中で、殊更3か月のTビル利回りと10年債利回りが逆転したと騒ぐことにどれほどの意味があるのかは正直言って分からない。ひとつ確かなことは、債券市場は10年債利回りが示す通り、景気の回復を期待はしていないということだけだ。昨年3%乗せと騒いだ時と、どこがどうファンダメンタルズが変わったのか、不思議と言えば不思議だと思わないだろうか?

ただそうした話の傍らで、別途詳説した通り、エヌビディアのGPU Technology Conferenceは行われ、シリコンバレーのCEOが実感している技術のロードマップの現状が示された。FRBが利上げを中止しようと、その結果長短金利が逆転しようと、或いは欧州の景気が腰折れしているように見えようと、恐らくクラウド・コンピューティングのデータセンタが超低レイテンシーのサーバーをより多く欲していく流れは止まらないだろうし、自動運転を開発しているメーカーの動きも止まることは無いだろう。AIを開発し、より進化させ、それを人々がより多く生活の中に取り込んで便利になりたいという思いが消えるというのならば話は別だと思うが・・・。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

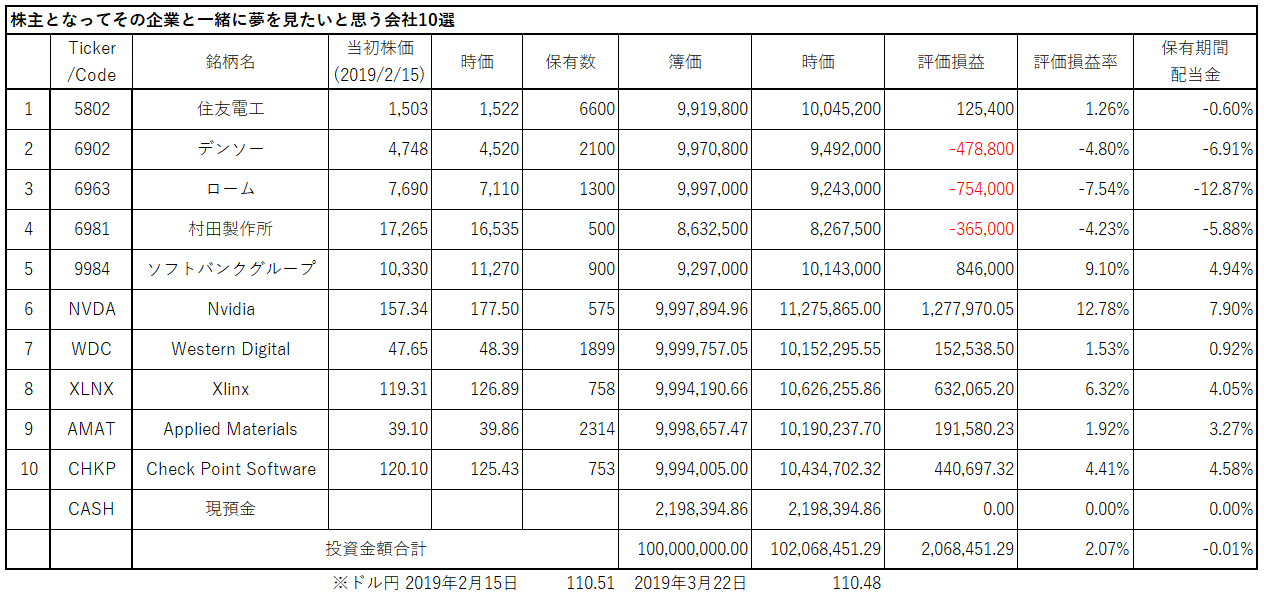

日本市場は週末NY市場の下落をまだ織り込めていないが、MF10Cの値動きだけを見ていると、ビジネス・トレンドと市場全体の動きとはやはり乖離があることが分かる。

前週末対比で下落しているのはAMATとCHKPのみ、寧ろ全体観としては値上がりしている。今週はエヌビディアがサンタクララで毎年恒例の「GPU Technology Conference」を開催し、今現在、データセンタやAI、或いは自動運転などと言った分野で何が起こっているのかを、最前線のCEOが自ら熱弁を振って説明したことが大きいと思われる。

すなわち、半導体関連やハイテク関連について、昨年来技術のロードマップとはかけ離れた議論である米中貿易摩擦などのマクロ要因で下落するケースが多かったが、実際にはデータセンタの需要は増大することはあっても、AIや自動運転というような流れが止まらない限り、需要が減ることは無いという事だ。

GoogleがゼンリンのマークをGoogleマップから消したということでゼンリン株が売られたが、この世界ではゼンリンとHERE Technologies(オランダ)が自動車メーカーがバックについている2強であり、Googleマップはそのライバル企業であるという構図を考えると、この段階でGoogle側が動いたということは、短期的には影響が出るかも知れないが、少なくともこの分野で熾烈な戦いが始まっていることだけは明らかだ。

エヌビディアのCEOのプレゼンテーションをも踏まえて考えると、その辺りの構図を踏まえて行動すれば、大きな投資機会が得られるように思われる。

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネストレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工

米国Aquantia社と自動運転を見据え車載マルチギガビット・イーサネットシステムを実現する製品開発に向けた協業を開始したと発表した。

自動車の中には各種センサーやECUを繋ぐ車載ネットワークがある。自動運転化するには、今よりも格段に早い車載ネットワークが必要になるが、今回の提携はそのためのもの。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー

同社のWebページで新しい情報は発信されていないかを確認中に面白いNewsを発見。

「デンソーのアジャイル開発チームができるまで チームビルディングにおける工夫と実装の裏側」というもので、これは2月14日~15日に開催されたソフトウェア開発者向けITカンファレンス「Developers Summit 2019」で同社が発表した内容についての開示。

その記事自体はhttps://www.denso.com/jp/ja/news/innovation/2019/20190316-01/

にあるが、折角なのでその正式のプレゼン資料を探してみた。

https://www.slideshare.net/devsumi/15d2maas

投資家の想像を遥かに超えた現場の風を感じることが出来る。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム

野村証券は3月22日受付で財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、野村証と共同保有者のローム株式保有比率は5.28%となり、新たに5%を超えたことが判明した。野村アセットマネジメントがその内4.83%、つまり買増しているということ。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所

同社のFacebookに8棟目の生産棟が完成したという記事が掲載されていた。

前回の決算説明会のQ&Aで、操業度に対する問いがあり、その答えが「全社の操業度が18Q3は20日稼働日ベースで105%となり、18Q4は20日稼働日ベースで90%を見込んでいます。コンデンサの操業度は18Q3が27日稼働日ベースでは100%となり、18Q4は27日稼働日ベースで95%を見込んでいます。」とある。

つまりコンデンサは週休1日制でもフル操業キャパシティーいっぱいの状況であったが、これで多少は余裕が出せるのかも知れないというポジティブな話。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ

2019年2月6日の取締役会決議で決議した自社株買い、2月中は上限6000億円の内、約2740億円を買付たようだ。同社のIRページに「自己株式の取得状況に関するお知らせ」として記載あり。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia

毎年恒例の「GPU Technology Conference」をサンタクララで開催。詳細は別記事にて。同カンファレンスで発表された自動運転車のシミュレーションプラットフォームは日本でも発売されるが、業界でもこんな記事として発表されている。

https://response.jp/article/2019/03/20/320338.html?from=sptn

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital

エヌビディアのプレゼンでもデータセンタが今必要としているのは、超低レイテンシーのコンピューティング処理だと分かった。

だからこそ、先週お伝えしたNVMe製品の需要はますます高まると言える。何故ならシリアルATA(SATA)というCPUとストレージとのネットワーク規格は、主に機械的ディスク、HDD(Hard Disk Drive)用に設計されたものであったため、SATAの物理的な限界、転送速度である6 Gbpsを超えることが出来ない。こられがためにSSDの性能が制限されてしまうからだ。

高速ストレージを作っても、それを接続する規格が対応出来なければ、そこがボトルネックになってしまう。それを解消するのがNVMe製品。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx

Open Compute Summitで米国Solarflare社と共同で、ザイリンクスのFPGAテクノロジを100%ベースにしたシングルチップの高性能ソリューションのデモを行った。

この概念実証デモは、ネットワーク、ストレージ、および高速コンピューティングをネットワークインターフェースカード上で直接実行できる先進のSmartNICを開発するための重要な足がかりとなり、これらのワークロードをサーバー上で実行する必要がなくなり、パフォーマンスが大幅に向上し、消費電力が削減されるという。

エヌビディアのプレゼンでも見た通り、データセンタのサーバーがより高速処理が出来る環境づくりは喫緊の課題であり、これに対するひとつのソリューションと言える。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials

3月12日から14日までドイツ・ミュンヘンで行われたICE Europe 2019で新商品などを発表しているようだ。徐々にそれらの記事も出て来ると思われる。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd

同社の事業がより必要になって来るわけをリアルに感じることが出来るページ「Live Cyber Attack Theat Map」。

自動運転やIoTが進めば進むほど、AIが重要になればなるほど、これらの脅威との戦いはより重要になってくるのは避けられない事実。酷い話ではあるのだが・・・。

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html

https://test.fundgarage.com/4430/