所感/雑感

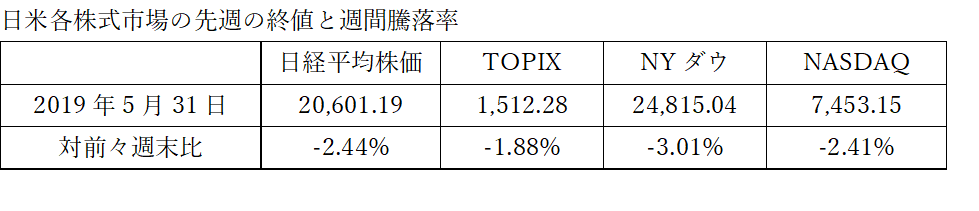

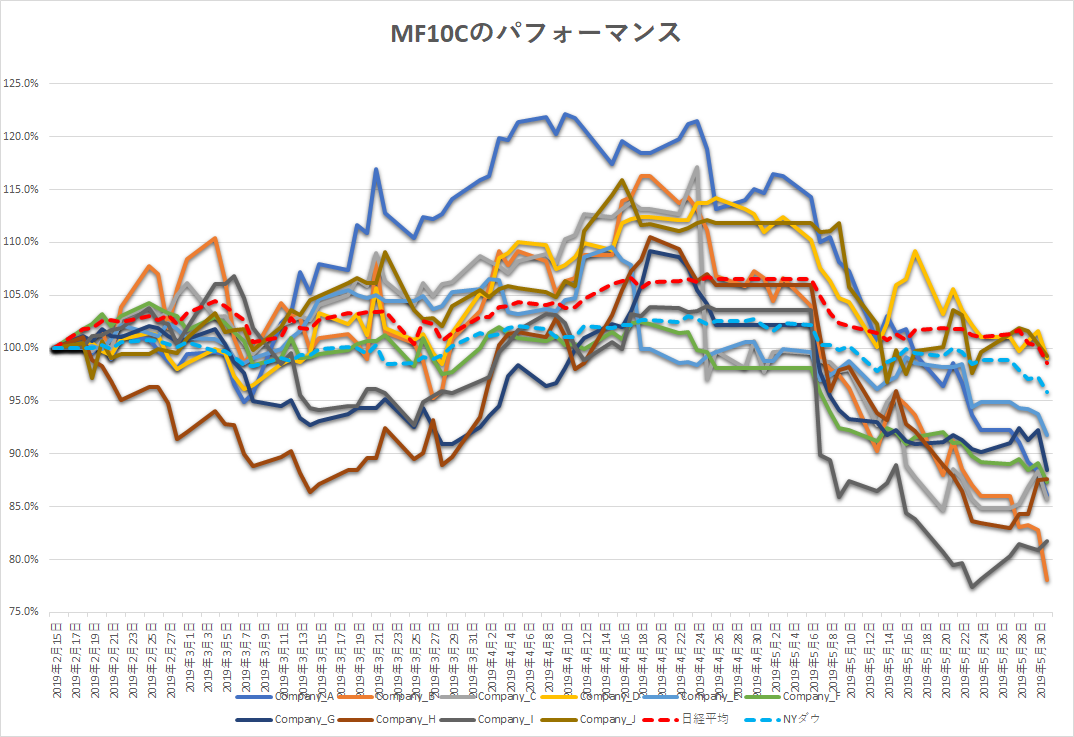

先週(5/27~5/31)の日米各株式市場の騰落率は下記の表の通り。今週は米中貿易摩擦問題に加え、突然トランプ大統領がメキシコにも国境を超える不法移民の問題で関税をかけるという話を言い出したため、週末の各市場は急落した。日本株は自動車関連株が売られ、米国市場では幅広い銘柄が売られている。何故なら、メキシコは米国の裏庭と呼ばれるほどに、米国経済に密接にかかわり、多くの企業がメキシコに生産拠点を持って米国に輸出しているからだ。

既に日経新聞土曜日の朝刊でも報じられている通り、さすがにこれには共和党の大事な資金源である全米商工会議所がメキシコ製品への関税発動に反発し、差し止めを請求するためホワイトハウスを提訴する検討に入ったと言われているし、WSJ誌によれば、ライトハイザー米通商代表もこの関税方針には反対していると報じている。

メキシコで製造する車は、米大手3社の2018年国内販売台数の17%を占めており、これには儲け頭であるピックアップも含まれる。例えば、GMの大型スポーツ用多目的車(SUV)「キャデラック・エスカレード」や「シボレー・サバーバン」はテキサス州で生産されるが、部品の半分近くはメキシコから輸入している。

シボレー・サバーバンは米国の公用車として非常に有名だ。メキシコに対する関税は、外国メーカーや自動車部品サプライヤーにとっても打撃となる。全体としては、米国が昨年メキシコから輸入した自動車は526億ドル(約5兆7000億円)相当、関連部品は325億ドル相当にそれぞれ上り、国別では最多だ(米商務省データ)。これでは今週末から週明けにかけて何かトランプ大統領がカウンターアクションを起さざるを得ない可能性の方が高い。

またトランプ大統領は株価を気にすることで有名だが、この週末の米国株の下げは気になっている筈だ。ただメキシコ国境を超えてくる不法移民を抑止することは大統領の選挙公約でもあり、非常に複雑な状況にはなりつつある。

また米中貿易摩擦問題では、中国側が報復措置としてレアアースの輸出を停止する話をちらつかせ始めた。もし実際に行われれば、米国のみならず、日本も含めて多くのハイテク産業や自動車産業が操業不可能に陥る可能性さえある。

こうしたことを背景として5月初め以来良いところのない株式市場はとどめを刺すように月末下落した。ビジネス・トレンド自体には曇りは無いが、レアアースは電子部品などの生産にかかわる問題。かつてパラジウムが不足した時、自動車産業が打撃を受けた。

日本市場の株価バリュエーションであるが、PERベースでは年初来の最低を更新し、PBRではほぼ年初来の安値水準である。PBR1.04倍というのは、異例の低水準といえる。

感覚的にはそろそろトランプ大統領から「助さん、格さん、もういいでしょう」という一言が出てきそうだと期待もするが、如何せん一筋縄ではいかないタイプの人なので、安易にもう大丈夫とは中々言えそうにない。ただ、株価は相当に悪い話までを織り込んでいると思われる。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

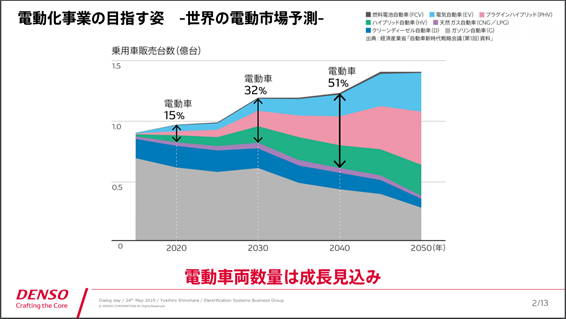

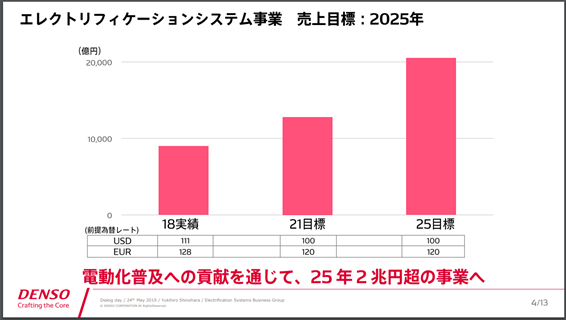

デンソーが5月24日に投資家・アナリスト・メディアの方を相手に会社をご理解して貰うための事業説明会「デンソーダイアログデー」を開催したことは前回お伝えした。その中の資料で「注力分野への取り組み(電動化)」というのが、ちょっと気になったので共有させて頂く。その該当ページは下の2枚。

最初に広義の電動車両(EV/PHV/HV)が2050年までにどのように増えていくかということが示されている。感覚的にはもっと多く早いような気もするが、コンベンショナル内燃機関で走る車と広義の電動車両のシェアが販売ベースでも入れ替わるのは2040年だという。

実は個人的にも3代目プリウスを初めて所有してHV車の魅力に憑りつかれ、私は現在はクラウンのHVに乗っている。レギュラーガソリンで、あの車両フルサイズ・セダンで、現在のガソリン価格で、普通に使って1キロ走るのに10円掛からない(16㎞~19㎞/リッター)。一方、スキューバーダイビングに行く時にもっぱら利用するアルファードはハイオクガソリン仕様なので通常に使うと1キロ走るのにおおよそ約25円(6㎞/リッター:ハイオク150円として)掛かる。これは驚く違いだと思う。

因みにいつも潜りに行くポイントまでの往復距離は約300キロ。2000円台のガソリン代と、7500円超では財布へのダメージがかなり違う(笑)。更に災害時の停電(当家のエリアは東日本大震災のあと、計画停電エリアだった)時の苦い経験から、家庭用の蓄電池としても使える電動車両の魅力は高い。たぶん、私はもうガソリン車には乗らないと思う。

この見通しに合わせて同社は現在1兆円弱の同部門の売上を25年には2倍増以上の2兆円以上にする計画だ。当然、川上・川下これで恩恵を受ける企業は多い。MF10Cの大きな着眼点が電動化(CASEのE)にある背景のひとつはこれだ。これはこれで非常に心強い。

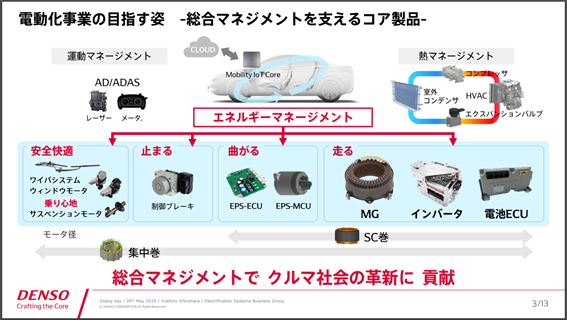

ただ下のスライドを見て、正直ややガッカリした面がある。というのは、今回の事業説明会の対象者は個人投資家では無い。「投資家・アナリスト・メディア」ということは、少なからずデンソーを度々取材し、当然競合や業界も取材している専門家たちだろうと推察出来る。

そういう人たち向けのプレゼンテーション資料に、まだこのスライドが必要なのか、ということである。初めてデンソーに触れられた方ならいざ知らず、専門家でもまだこの図が必要なのかというのが私の大きな疑問点だ。先日の「人とクルマのテクノロジー展」で、各社のブースが一生懸命展示・説明していたので、既に誰の目にも触れる製品群でもある。

結論を言えば、たぶん「必要」なんだと思う。現役のファンドマネージャーの時、某外資系証券のハイテク担当アナリストに、能書きが多いので当人の自宅のIT環境を聞いて愕然としたのを覚えている。「ブロードバンド」や「ネットワーク」のことが大きなテーマだった当時、彼は悲観論者であったが、そのアナリストの家にはパソコンすら無いという。本人曰く「自宅で仕事はしないので」ということだったが、仕事以外での利用方法は、仕事以外で使ってみないでどうして実感出来ようかという意味で驚いたのだ。

たぶんこのデンソーの例もそうなんだろうと思う。そういう人達が、レポートや記事を書いたり、コメントしたりしているのが現実なのだろう。

これはひとつの大事なインプリケーションだと思われる。良く言えば「市場はまだ全然マチュアにはなっていない」という捉え方が出来るということ。悪く言えば「まだやや早過ぎたのかも知れない」ということである。市場の理解度と投資の時間軸は上手く合わせていかないと効率よく収益をあげることが出来ない。これは私自身が過去に何度も味わった苦い経験に基づく感触だ。マニアック過ぎるリサーチは、必ず時々失敗する。先を読み過ぎるからだ。

その意味では、自動車のCASEという流れについては、もう少し市場の目線レベルを意識しておくべきなのかも知れないと思った次第。生意気で独りよがりなことを言っているように聞こえるかもしれないが、技術ロードマップを追い掛ける投資方法の欠点は、市場の認識と自分の認識が、タイミング的に合わなくなる時があることだ。焦れば失敗する。

ポイントとして言えるのは、流れの見立てが間違っていないことのチェックは怠らず、間違っていないと思える時は、下落に際しても「忍の一文字」が重要な時があるという事だ。アマゾンドットコムのIPO当時から株価を所有し続け大儲け出来た人は、これが上手な筈だ。

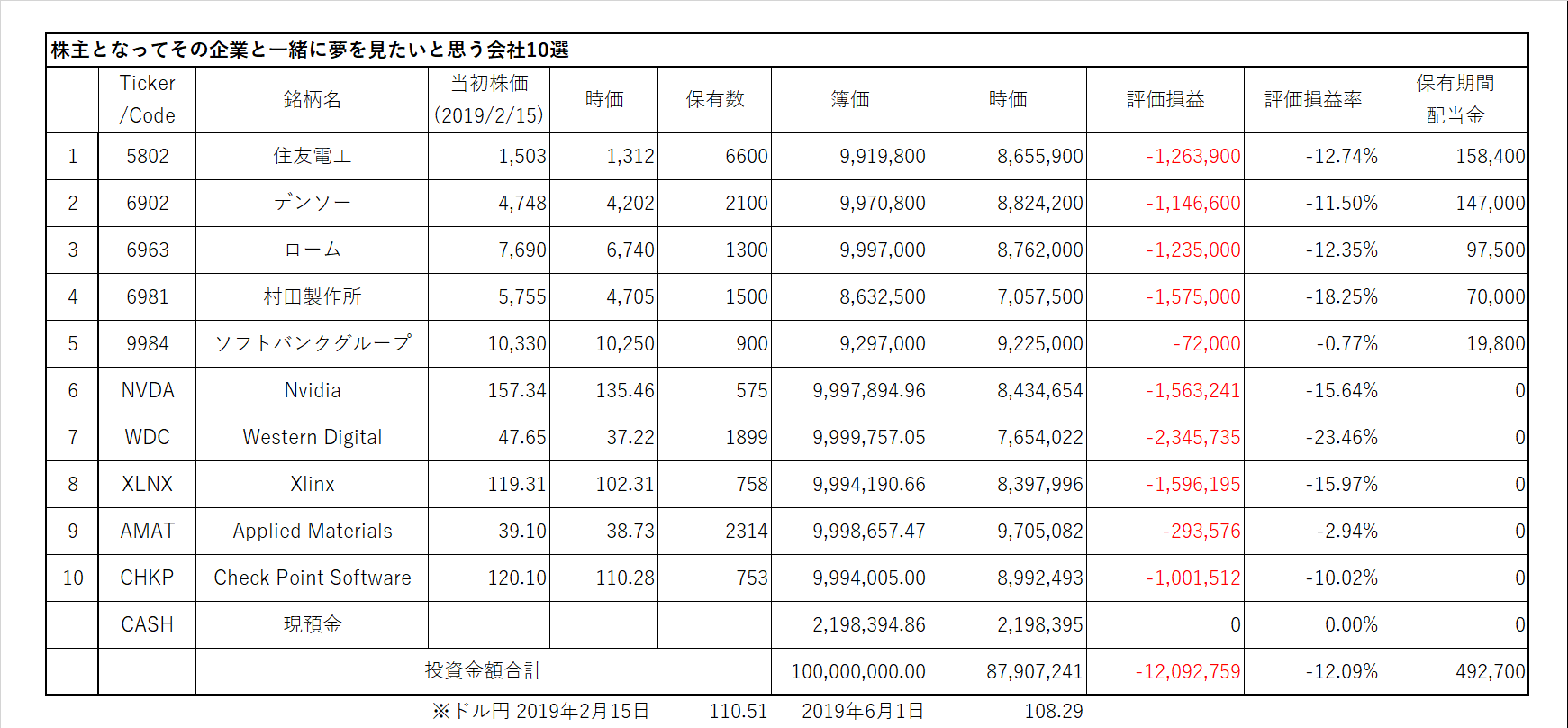

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

まともにこの記事についてコメントする気にはならないが、下記のような情報があることは皆さんとも共有しておきたい。米国が気にしていることはこういう事も含むという意味合いも込めて。

「<独占報道>日本・住友電工の光ファイバー技術、ファーウェイ経由で中国軍に渡った=米国防省筋」 https://www.epochtimes.jp/p/2019/05/38602.html

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

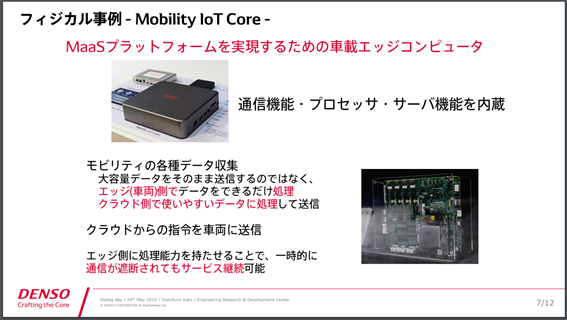

前回或いは前段でも、デンソーが機関投資家などに向けて事業説明会「デンソーダイアログデー」を開催したとご案内したが、その中の「先端R&D領域での取り組み」という資料の中に面白いものを発見した。その写真が下のもの。右下にあるケースの中の緑色のマザーボード。どこかで見覚えが無いだろうか?

そう、先日の「人とクルマのテクノロジー展」のレポート類でご紹介したTDKブースで撮影のルネサスエレクトロニクスが提供していたものである。どういう機能を持たせたものかが説明されている。

これらの中に多くの電子部品が採用され、このエッジコンピューターが処理したデータが、ワイヤハーネスのイーサーネットなどを通じて、自動車の各部へ伝達される。

この他、冒頭でお伝えした電動化なども踏まえ、同社のビジョンは力強い。

大きな期待と「忍の一文字」だと思う

https://test.fundgarage.com/4386/

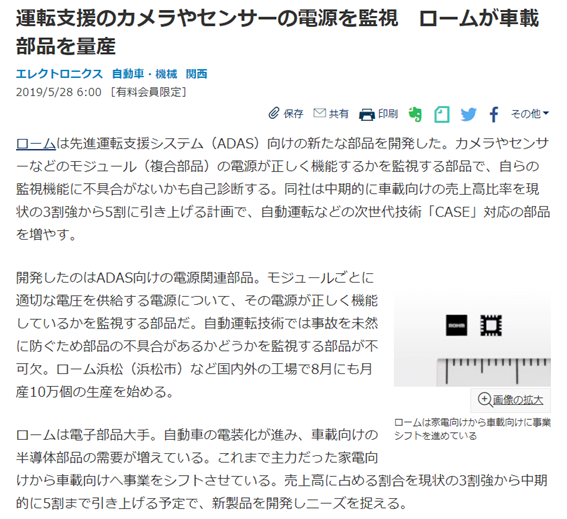

③ ローム(H)

これまでこのレポートで何度もお伝えしてきた内容の通りだが、日経新聞でなぜか今頃こんな記事が掲載された。もうとっくに何度も皆さんにはお伝えした内容だ。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

最新の日経ビジネス(2019年6月3日号)に「村田製作所 なぜ最強なのか?」という特集が組まれた。こんな雑誌の特集記事を読むことで、その企業の知らなかった一面を知ることも出来る。オンラインで確認出来る目次は以下の通り。いぶし銀のような企業であることはこの記事からも分かる。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

「ソフトバンクG佐護副社長の報酬は10億円、野村CEOの2倍強」という報道がされているが、日本はどうしてこうも人の懐を探るのが好きなのだろといつも思う。

実績を上げて貰う報酬ならば、それで良いと思うのだが。寧ろ社長を生え抜きから選ぶという考え方よりも、欧米の様に、報酬は高額になるかも知れないが「経営のプロ」をトップに据える方が、結果として株主に報いることになる。近時、多くの株主総会招集通知が来ているが、役員の選定プロセスが「超一流企業」と言われている企業でさえ、どれも株主の方を向いているような気がしない。だいたいが情報開示も不足だ。

また女性役員の登用が増えているのは好ましい事だと思うが、その基本発想が公的年金の株主議決権行使のルールに左右されているのだとしたら、よく考えればセクハラと根っこは同じだ。男性女性を問わず、あくまでも能力で判断されるべきだろう。また被選任の役員自身の抱負などを伝えるべきでは無いか?と話が脱線してしまった。

誰が幾ら貰おうと、見合う成果が出ているのならばそれで良いと思う。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

COMPUTEX Taipei(台湾)で二つの「Best Choice」賞を受賞した。世界で最も強力なAIシステムであるNVIDIA DGX-2(TM)がゴールデンアワードを受賞し、自律マシン用のAIプラットフォームであるNVIDIA Jetson AGX Xavier(TM)がIPCおよび組み込み製品のカテゴリーアワードを受賞。

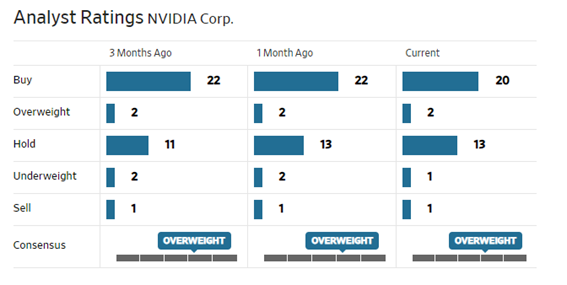

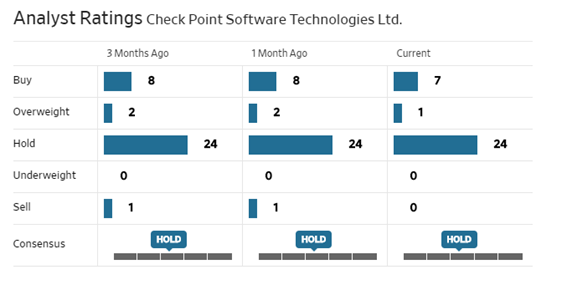

Underweightを付けていたアナリストがワンノッチ引き上げてHOLDへ。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

最新のプレスリリースによれば、先日のビジネスショウの記事で紹介した、ルネサスエレクトロニクスのR-Car自動車用システムオンチップ(SoC)との互換性が認められ、搭載されることが決まったとある。これは車載用という高温、湿気、振動のある厳しい自動車環境で長期間動作できる、耐久性と信頼性が証明されたことを意味し、非常に心強い内容のもの。

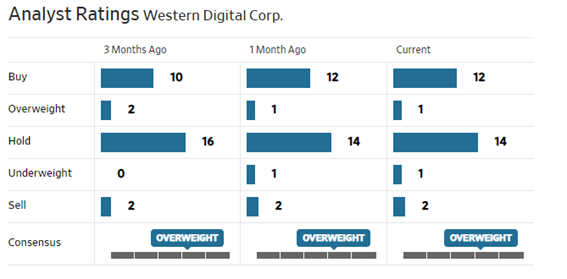

BUYレーティング、即ち「買い」格付けをしたアナリストが一人増えている。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

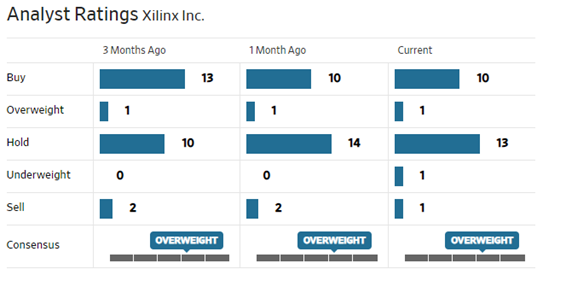

Huaweiが締め出されれば、ノキアとエリクソンなどが基地局メーカーとしてシェアを奪還するだけ、5Gの流れは止められないと思うが、市場は中々負の側面から頭が切り替わらない。ただ徐々に株価も戻し始めたかに見える。

特に状況は変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

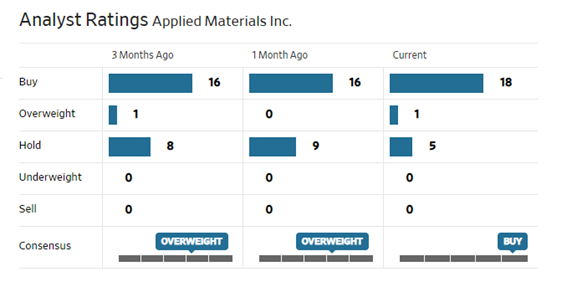

インテルが10nmでの生産を開始したとの発表があったのはFund GarageのFacebookで速報を入れたが、徐々に動き出すと思われる。

7月9日にサンフランシスコで「The AI Design Forum」が開催される。何百人ものプロセス技術の専門家、チップ設計者、ハードウェアエンジニア、ソフトウェア開発者が集まり、材料からシステムまで、AI時代の業界の課題をディスカッションする。

AMATは世界中のほぼすべての新しいチップと高度なディスプレイの製造に使用される材料工学ソリューションのリーダーであり、原子レベルで素材をモディファイし、産業レベルのスケールでそれらを有効にすることで、顧客が考える可能性を現実に変えることに貢献すると謳っている。イベントに参加できればいいのだが、何せ場所はサンフランシスコ。ネットで視聴出来るか探るつもりだ。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

今週、特にこれといったニュース無し。カバレッジのアナリストが2人減ったようです。

https://test.fundgarage.com/4430/