所感/雑感

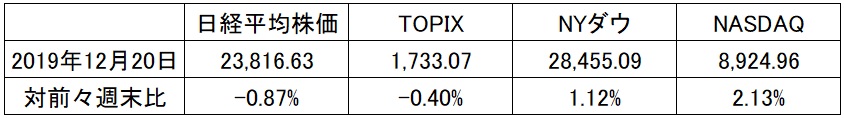

あまりに想定通り先週の日本市場は指数が下落したので笑ってしまう。ただまだNT倍率は巡航水準までは下がっていない。その一方で、米国市場、取り分けNASDAQは調子が良かった。米国のイールドカーブも綺麗な状態。気になる原油価格の高騰も週末はひと段落。このあたりがクリスマス休暇を平常心で過ごせるポジションの均衡状態なのかも知れない。

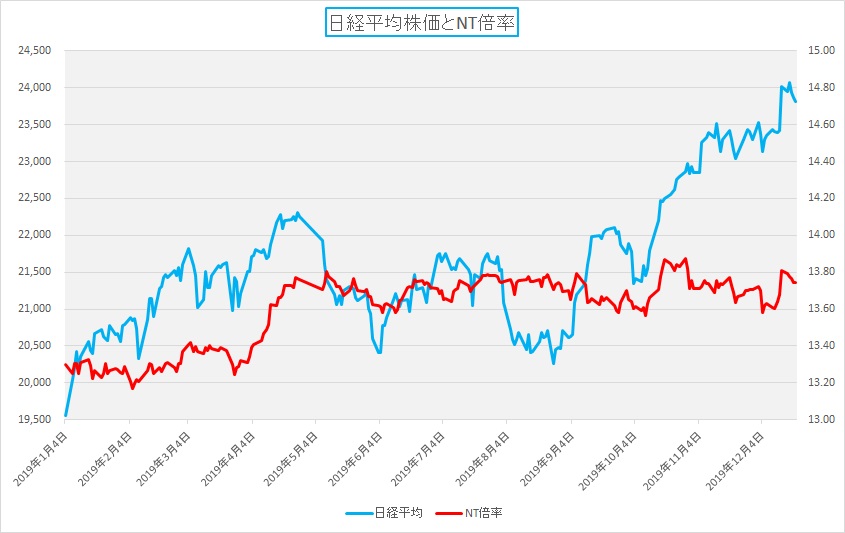

まずはNT倍率のチャートを見て頂こう。前回のそれと今回のとを見比べて頂くと面白いかも知れない。「指数のお遊び」的な動きが見て取れる。

先週棒立ちしたNT倍率(赤線)が首を垂れたのと殆ど同じイメージで日経平均株価も下落している。だから恐らく多くの投資家は「指摘されないと先週は日経平均株価が1%近く下落した」という印象を持たれないかも知れない。これが所謂「指数マジック」だ。

その一方で、米国市場は順調に上昇し最高値を更新している。結局今年2019年の米国市場は3割前後の上昇を記録して終わるのだろう。週末現在の年初来騰落率で見ると、NYダウが+21.43%、S&P500が+27.22%、そしてNASDAQ総合指数が+32.44%となっている。

一方、日本市場は日経平均株価が+21.75%でベストパフォーマー、TOPIXが+17.80%、マザーズは+5.44%、Jasdaq総合が+17.38%である。やはり米国株投資の方が効率良いのは確かだ。ホームカントリー・バイアスは捨てて投資は行った方が良いとお伝えしてきたのは正しかったと思う。

悩みの種はボラティリティが低位安定していること

このところ、日米共にボラティリティが低位で安定してしまっている。週末現在の米国株のボラティリティを示すVIX指数(日本でよく呼ばれる別名は「恐怖指数」なのが不思議)は12.51しかなく、日本市場のHVも11.9しかない。外国人投資家というより、非日系の市場関係者は既に休暇に入っている人が多いからだろう。

日本では昨今の働き方改革などという考え方が起こる前に、従来の大納会が12月28日の前場のみ、大発会が1月4日の前場のみ、昼休みも11時から13時というゆとりある状態から、現在の状況(大納会が12月30日前後場フル開場、大発会も1月4日から前後場フル開場)に変更して「ガツガツ働いて稼げ」的な発想が強い。だがこれは日本の特異な現象で、この時期、本気出して働いている欧米人は殆ど居ない。国内の外資系証券も人影はまばらの筈だ。余談だが、私もバークレイズ時代は年末年始に2~3週間の休みを取った。だから大きな動きもそう簡単には起こらない。見ていても本当に「だら~」とした感じしかしないのは、運用者も減っているからだ。

ただこういう時は年初に波乱を迎えることがままあるから注意が必要だ。勿論、アップサイドに波乱を迎えるという事もあり得るが、米中問題や米国景気などポジティブ要因となりそうなものは既に知れ渡っている事実なので、アップサイドの波乱要因は考え難いかも知れない。いずれにしても、ボラティリティが上昇する「何か」が起きやすい状況であることだけは確かだ。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

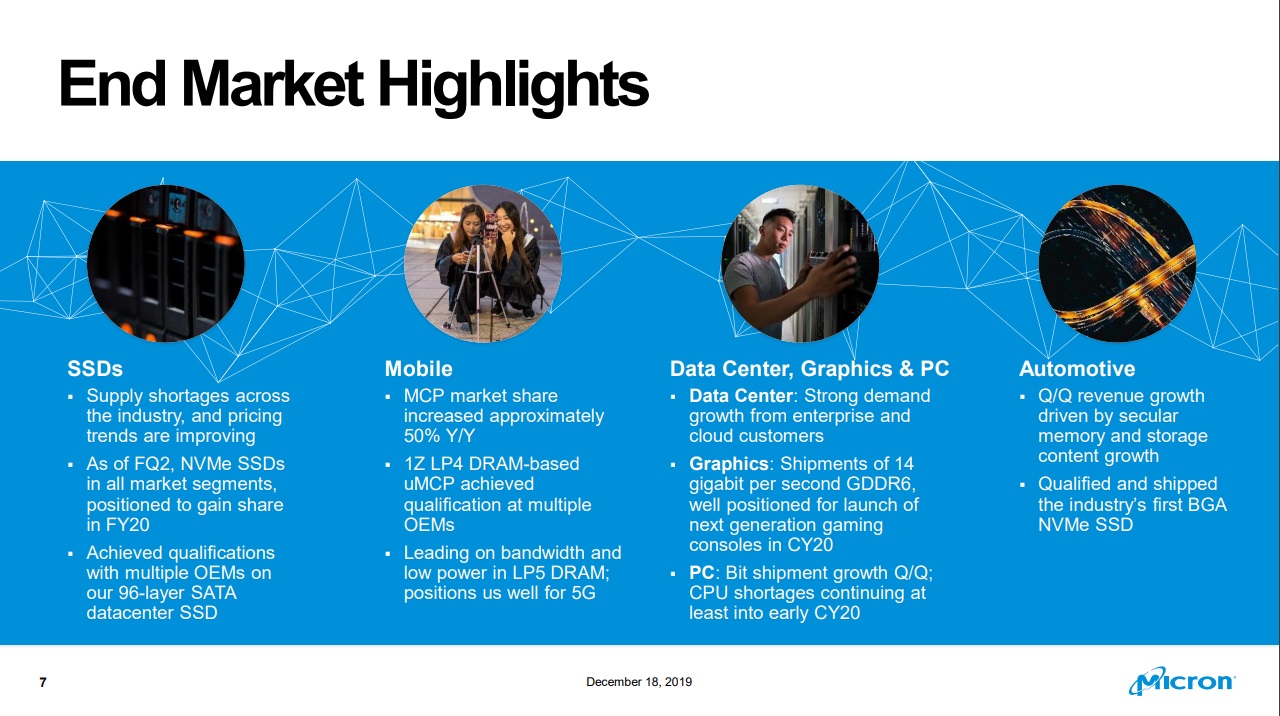

先週の注目材料だったのは、メモリー半導体大手の米国マイクロンテクノロジー社の決算発表だろう。ひと言で言うならば「市場予想を上回る決算だった」ということで、新聞等でも発表されている通り、経営陣が「業績のサイクルは19年12~20年2月期で底入れする」とカンファレンス・コールでコメントしたことなどが市場を活気づけたと言える。

下の図は、そのカンファレンス・コールで使われたプレゼンテーション資料の一部だ。「最終市場のハイライト(End Market Highlight)」と題されたスライドには、「SSD」「Mobile」「Datacenter、Graphics & PC」そして「Automotive」という4分類で状況説明がされている。

この4分類の仕方に何の違和感もなく、すんなりと受け止められたとしたら、きちんと現在の業界トレンドが理解されている証拠だ。ただ多くの人は疑問すら抱かないだろうと思う。まずは考えてみて欲しいのは、「SSD」と「Datacenter、Graphics & PC」という形で最終市場(End Market)が分類されたことだ。少し補足すれば、SSDは従来のハードディスクに置き換わるデータストレージ・デバイスであり、データセンタで使われるサーバー、当然パソコンの中で主として使われるものである。これを分けた理由はなんだろうか?

まず「SSD」はNAND型メモリー(不揮発性メモリー)を利用した記憶媒体で、既に4TBの容量のものも登場していて、主力の記憶媒体となりつつある。しかしながら、元々がHDDの代替、置き換え用として登場した経緯もあり、SSD本来の能力を出し切れる構造にサーバーもパソコンも多くはまだなっていない。つまり設計の規格上限(装置とマザーボードの接続方式)がHDDの能力を前提に作られているため、それがSSDの能力発揮のボトルネックとなっている。ただそれでもHDDからSSDに変えるだけで劇的な変化を体感出来るものなのだが、徐々にSSDのポテンシャルをフルに引き出せる構造にサーバーもパソコンも変わりつつある。それがSATAからNVMeへの流れだ。

一方で、そうした構造変化、付加価値の高い商品へのシフトとは別にCloud業者のDatacenter設備投資の需要は高まっているといったことを説明するために「End Market」を分けて説明している。またGraphicsカードに使われるDRAM(揮発性メモリー)では、GDDR6という2018年に登場した新規格のGraphicsカード向けの高速DRAMの需要が高まっている。これはGPU自体が高速化しているので当然の流れだ。一方、インテルのCPU供給不足が続いており、PC向けのDRAM市場は来年初めまではまだ厳しい状況が続く。

Mobileの市場は5Gの本格普及を前に需要が高まってきており、Automotiveに関しても、安全性と保存すべきデータコンテンツの増大で需要が膨らんできていると認めている。

つまり、注目している右肩上がりのビジネス・トレンドは間違いないということだ。

このプレゼンテーション資料全編を含むカンファレンス・コールの音声archiveは下記のページから入ることが出来る。

http://investors.micron.com/events-and-presentations

ただその一方で、日本市場の「半導体関連株」と呼ばれる銘柄の最近の上昇には、正直違和感がないわけでは無い。SEMICON JAPANは株式市場とは関係ない半導体産業のイベントであり、余計なバイアスは掛かっていない。そこで取材してきた内容と、市場記事が報道している関連銘柄と称するものの上げ下げの話は、私の頭の中で必ずしも整合していない。

日本市場を取り巻いている投資資金は減ったと言ってもそれなりな規模である。日本の投資家がホームカントリー・バイアスをもって、何とか日本市場に投資しようとし続けるからだが、私の知り得る限り、つまり日米欧の企業をきちんとリサーチして回っている限り、ITバブルの頃から日本企業で変革の主役及び準主役級は殆ど居ない。かなりこじつけた様に「○○関連」と囃していることの方が多い。

先日も新聞記事だったと思うが、日本の小さな半導体製造装置関連の銘柄の爆謄ぶりが伝えられていた。もし、そうした銘柄に飛び乗るなら、いつでも飛び出せるようにパラシュートは背負ったままに飛び乗られた方が賢明だと思われる。かなりニッチな存在だからだ。

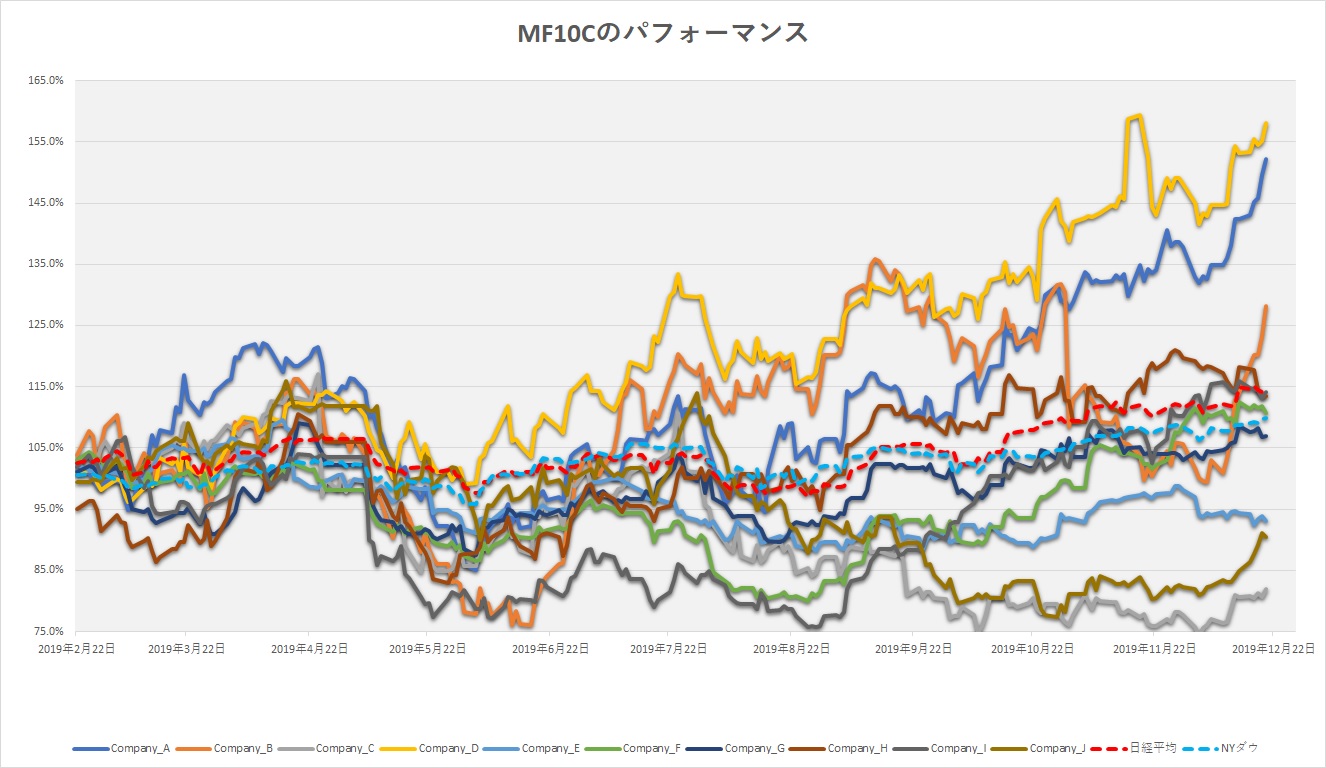

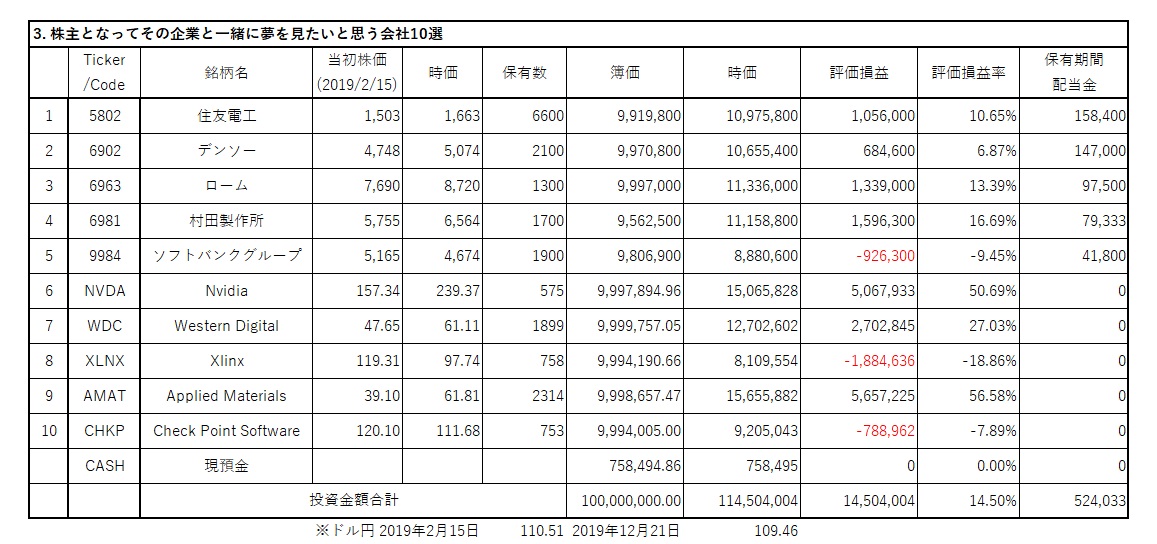

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工

あおり運転に対する道交法の改正などがあったこともあり、所有するセダンとワンボックスカーの両方に満を持してドライブ・レコーダーを取り付けた。前後にカメラが別々に装着されるタイプとしたため、車内の配線取り回しが複雑になると考え、両車共に販売ディーラーに依頼したが、思った以上に車内配線にはディーラーのメカニックといえども手間取っていた。確かに仕上がりは美しいのだが。

ドライブ・レコーダーは、フロント・ウィンドウの内側と、リア・ウィンドウの内側にカメラを設置する。カーステレオや自動車電話の出始めの時のように、現在はその存在感を主張し、好みに応じ「ドライブ・レコーダー装着車」なる大きなステッカーを貼ったりしてあおり運転をされることの抑止効果を狙う。ただ実際に装着してみると、ここまで仰々しくなくても良いのにと思ってしまう。

恐らく、いずれはドライブ・レコーダーも新車時の標準装備品となってくるだろう。バック・ビュー・カメラがそうであったように、誰もが付けている状態になれば、今度は存在感を大きくアピールする必要は無い。撮影画像は、カーナビなどのモニターに映し出せば良い。

そうなると、最初から車内に取り回し済みの配線がある方が、車両自体の組み立て作業場も楽だし、あとから取り付けるにしても、配線は既に用意されていることになる。それを担うのが、住友電工の主力商品であるワイヤーハーネスだ。

新車ラインで製造時に車内に敷設する。すべて予め丁度いい長さに加工され、必要なコネクターが多数つけられて、生産ライン上ではコネクターをパチンパチンと嵌めていくだけだ。ドライブ・レコーダーの取付作業をみながら「早く標準装着にして欲しいな」と思わず住友電工の出番を期待してしまった。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー

住友電工がドライブ・レコーダーに接続する配線を含むワイヤーハーネスを作る会社ならば、純正標準装備のドライブ・レコーダー自体を作るのがデンソーだ。モノによってはアイシン精機(カーナビは実際両社が作っている)が作る場合もあるが、恐らく安全運転支援機能の一種でもあり、それらの連携相性もいいことから、ものを作るのはデンソーだろうと思われる。

既にレーダークルーズコントロールの目の部分にはフロントを見る能力が備わっている。またノーズの最先端部分には、左右からのクルマの接近を確認するためのカメラが備わっている。バックする時に広報画面がモニターに映し出される機能は、今では車庫入れ時の必需品と言える。単純にこれらに常時録画機能と、事故に相当するマイナスGが掛かった時に前後1分間の映像を保存する機能を搭載すれば、基本的にはドライブ・レコーダーの開発は要らない。より進むと、そうしたIoTデバイスのFPGAのプログラムを書き換えるだけで済むかもしれない。

クルマのアフターマーケット・グッズで大きな企業収益の柱と成り続けたものは少ない。カーステレオも、カーナビも、勿論自動車電話も完成車の標準装備品に変わったり、スマホに置き換わったりした。結局はデンソーのような自動車部品メーカーが作った方が、性能も良いし、見栄えも良い。ドライブ・レコーダー関連銘柄として騒がれる銘柄が無いのも、日本企業の参入が少ないのも、ポイントはそのあたりにあるのかも知れない。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム

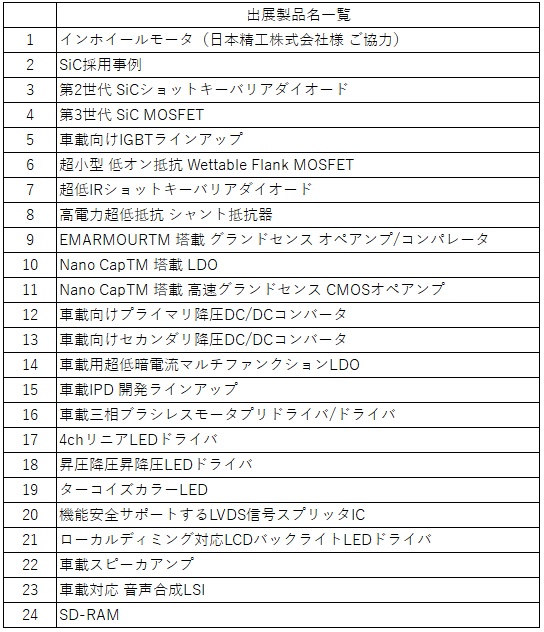

新春早々の1月15日から1月17日までの2日間、いつもの東京ビッグサイトで「第12回[国際]カーエレクトロニクス技術展」が開催されるが、ロームは今年も積極的に参加する。注力市場が自動車にあると考えている同社だから当然ではある。

先週お伝えしたSiCパワー半導体の採用事例や関連のものが多数出展される。出展製品の一覧が公開されているが、ロームの投資家ならば、今後の展開を想像するためにもブースに直接足を運ばれることをお薦めする。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所

昨年10月より建設を進めていた出雲村田製作所の生産棟が完成し、12月18日に竣工式を執り行った。今回の新生産棟の完成により、電子機器の高機能化、自動車の電装化によるセラミック部品の中長期的な需要増加に対応できる体制を構築する。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンク・グループ

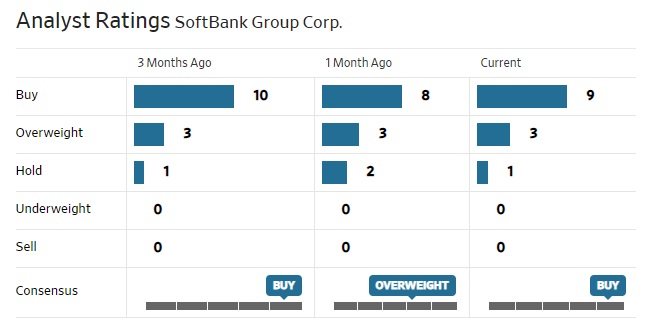

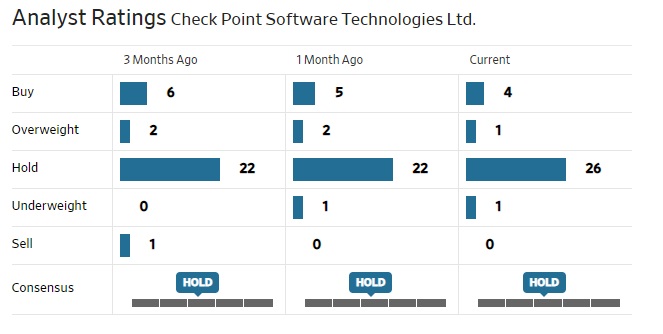

米国メディアでどんな風に日本株のアナリストレーティングが集計されているかの確認も兼ねてソフトバンク・グループを調べてみたのが下記。MF10Cの中で、BUYをつけられているのはあまり無い。それもひと月前にはOverweightだったのが、現在はBUY。

ターゲットプライスの平均値は$58.1ドルだから、1ドルを109円50銭で6361.95円。まあ、それでも一株当たりの株主価値と同社が主張するものには及ばない。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia

前回お伝えしたMellanox買収に関する話は欧州連合から無条件で承認された。非常にポジティブな話だ。

自動運転車両およびロボット向けの高度で先進的なソフトウェア デファインド プラットフォーム、NVIDIA DRIVE AGX Orin™ を発表した。このプラットフォームはOrin と呼ばれる新しいシステムオンチップ (SoC) がベースとなっており、NVIDIA の次世代の GPU アーキテクチャと Arm Hercules CPU コア、更に、ディープラーニング用とコンピューター ビジョン用の新しいアクセラレーターが実装されている。前世代の Xavier SoC の 7 倍近くの処理能力となる、1 秒当たり合計 200 兆回の演算能力を実現する。

これは自動運転車両やロボットで実行される様々なアプリケーションとディープ ニューラル ネットワークを同時に処理し、また、システムがISO 26262 ASIL-D のような安全基準を満たすことが出来るように設計されているという。

ソフトウェア デファインド プラットフォームとして構築された DRIVE AGX Orin は、レベル 2 から完全自動運転のレベル 5 まで拡張可能。自動車メーカーや関連企業は大規模で複雑なソフトウェア群を開発でき、いずれもオープンな CUDA と TensorRT API ならびにライブラリを通じてプログラムできるので、開発者は複数の製品世代にわたって投資を活用できるという。

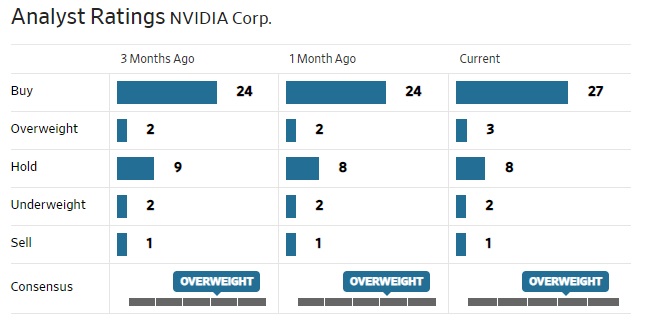

今週も格付け状況に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital

もしかするとご存知ないかも知れないが、Western Digital社はマルチブランド戦略を続けている会社だ。当然、アナリストやファンドマネージャーはその辺りの事は熟知の上(期待値を込めて)で投資判断をしていると思うが、正直に言えば、実は心許ない。

そこで「WDは、SanDiskはどうなる?マルチブランドを展開しつつ「ワン・ウエスタンデジタル」を標榜するWestern Digitalの狙い~ウエスタンデジタル日本法人、営業統括バイスプレジデントに聞く」という格好の記事をみつけたのでご紹介する。要約すべきかとも思ったが、いずれにしても長くなってしまいそうなので、記事のURLを下記にご紹介する。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1225309.html

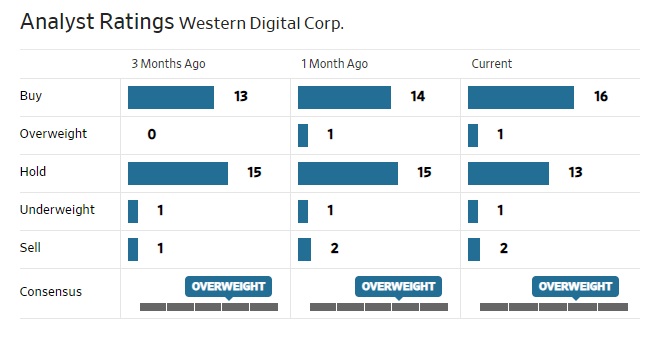

今週は前週に続きHoldからBuyに格上げしたアナリストが1人いるようだ。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx

WSJ誌には大きく取り上げられていたが、20日、同社は「業界初の量産対応可能な Baidu 社、自動バレーパーキング向け ACU-Advanced プラットフォームの実現に貢献」という発表を行った。すなわち、オートモーティブ (XA) Zynq® UltraScale+™ MPSoC (XAZU5EV) が Baidu (百度) 社の量産に対応できる自動バレーパーキング (Automated Valet Parking : AVP) 向け ACU (Apollo Computing Unit) プラットフォームの実現に貢献したことを発表した。このプラットフォームは、業界初の AVP 専用コンピューティング ソリューションとなる。また、この ACU-Advanced は、XA Zynq UltraScale+ MPSoC をベースとする業界初の量産対応 AVP コントローラーでもある。

複雑な運転環境に対応するために高度な深層学習推論処理が必要となるバレーパーキング固有の要件や機能を満たすように設計された量産に対応できる AVP 向け ACU-Advanced は、センサー フュージョンと AI プロセッシング用に XA Zynq UltraScale+ MPSoC を採用しており、 概念実証で使用される GPU にとって代わる。さらに、このプラットフォームは Baidu 社の PaddlePaddle フレームワークと完全に互換性があり、5 個のカメラ、12 個の超音波レーダー、さらに -40 ~ 85℃ の動作温度範囲で車両レベルの量産要件を満たしている。

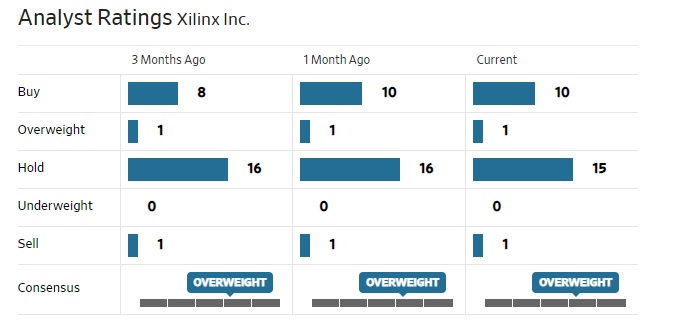

今週はアナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials

今週は特にコメントありません。

今週、BUYからHoldに変えたアナリストが1人いる。(表示プログラムにバグがあるようで、3か月目のデータが飛んでいるのはご容赦)

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd

日本ではLINEが主流のSNSだが、欧米人と使うのはWhatsAppを使う事が多い。だがチェックポイント社が17日に発表したところによると、WhatsAppの新しい脆弱性を利用し、悪意のある人物がグループのすべてのメンバーに対してアプリをクラッシュさせるグループチャットメッセージを配信できるようにしたという。元に戻すには、ユーザーはWhatsAppをアンインストールして再インストールし、メッセージを含むグループを削除する必要があるという。ただ現時点では、WhatsAppのアプリの脆弱性は修正された。

今週アナリストレーティングの変化は無い。

https://test.fundgarage.com/4430/