所感/雑感

NYダウが遂に28,000ドル台に載せた。と言ってインデックスのレベル自体には投資家のサイコロジカル(心理的)な意味合いしか無いが、米国景気の正常化を読んでのことで、終盤となっている米国企業の7-9月期決算の発表内容とも整合的だ。一方で、日本株も「割安修正」ということで、日経平均株が23,000円台を優に超えている。正直、こちらには違和感を覚える。それは端的にボラティリティの水準に表れている。週末現在、日経新聞などで確認出来るヒストリカル・ボラティリティの水準は9.4と遂に一桁台まで落ち込んだ。更にNT倍率は高止まりしたままだ。経験則的にはこの状態、「ストン」とインデックスが下落して修正されることが多い。可能性のある幅は700円から1000円幅程度。そうすると結果的にPERなども適正な水準になる。そんな週末となった。

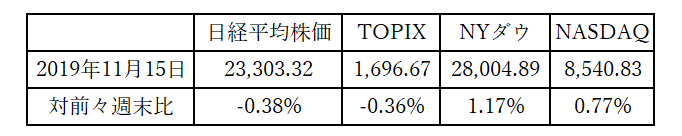

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

前週末現在の日経平均採用銘柄の平均PERは14.01倍。どうやら今の企業収益水準だと日経平均が23,300円を超えて来るとPERは14倍台を付けるようだ。少なくともこの数値ならば「驚くほど割安感がある」とはもう言えまい。仮にオーバーシュートを期待するとしたらPER16倍台の26,600円程度を上目遣いに見ることは出来るかも知れないが、それはFY2020以降も日本企業が稼ぎまくれるという絵が描けないと多分起こり得ない想像だと思う。PBRの1.14倍が低いというロジックは描けなくも無いが、PBRの低下を先導しているのは銀行株などであろう。そのバリュエーション修正を考えるには日本の金利が上がる絵が必要だ。それは正直今の段階では難しい。

もうひとつ、ゼネコンの収益は間違いなくオリンピック終了前に剥落し始める。台風による災害復旧にどの程度ゼネコンの仕事が発生するのかは未知数だが、寧ろ災害復旧は住宅メーカーなどの需要の方が多かろう。

一方で、個人投資家が大好きな中小型株がある。先週もエヌビディアの好決算を囃して値を飛ばした銘柄があったが、余程射幸心が強い人でなければ私はお薦めしない。材料株を好む投資家が多いことは理解しているが、ハイテク企業を追い駆け続け、パソコンなども自作し、公私共にハイテク好きな私でも知らない会社にまで連想ゲームを続けるのは、かなり無理があると思われる。つまり、殆ど関係ないからだ。

同じような例はGoogleが量子コンピューターの実現性を証明したと言われた時にも見られた。量子コンピューター関連銘柄などと呼ばれて動いた中小型株なのだが、私の印象は「ギャンブル好きな人が多いのかな」というもの。説明をしていた証券マンに推奨理由を聞いてみたが、どう聞いても三段跳びの「ホップ、ステップ、ジャンプ」の途中が繋がっていない。

何が言いたいかと言えば、日本企業の中に、世界市場をリード出来る優位性を持っている企業は減りつつあり、その勢いはある意味加速しているということだ。投資対象と出来るのは真にグローバル競争力のある企業か、日本村の中で独自の発展形態を遂げられるものか、そのどちらかしかないだろう。残念ながら、AI、IoT、5Gと言われる分野で恩恵を受ける日本企業を探すことはかなり難しい。

同様な危機感を抱いているのはトヨタ自動車だろう。最高益を叩き出しながらもなお社員に危機感を抱かせるような経営を続けている。だがその結果として、グループ企業も含めて引き続き力強い。グループの実力は世界をリードする水準だ。一方、どこに向かっているのかと思っていたホンダは減益となりケイレツの整理に走る。ガバナンスの修正を図るのかと思われた日産のダッチロールはもう止まりそうもない。伝統的な超大手企業でさえ、今の日本が置かれている状況はそういう厳しいところにある。

一方、どうやら米国はだいぶ状況が変わってきたようだ。そもそも彼の国は基礎力が強い。それは世界中の英知が集まる魅力があり、また競争も激しく、世界をリードする技術をハイテクでも、製薬・バイオでも、勿論金融などでも作り出すからだ。

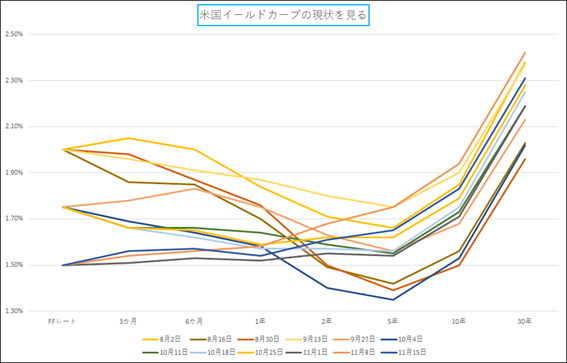

下のチャートはここ3回行われた利下げに伴うイールドカーブの形状変化を、8月初めから週末毎に示したチャートだ。

左からFFレート、3か月、6か月、1年、2年、5年、10年、30年となっている。ご覧いただけるように、FFレートは一回目の利下げ後の2%に始まって3段階あるが、2年債から5年債のゾーンが最低水準を付けたのは、前回の利下げ後であり、最近では逆イールド解消どころか、普通に順イールドになっているのが分かる。これは正常な景気状況の中で示現するイールドカーブの形状だ。

数次の利下げがあり、米中貿易摩擦問題に解決の可能性を見出した結果、大統領弾劾騒ぎや地政学的なリスクは払拭出来ないものの、米国経済は正常化していく流れが見えて来る。これは7-9月期決算の発表の内容とも、10-12月期ガイダンスの傾向とも整合的だと言える。

私はだからこそ、無理に「買えそうな日本株銘柄を探す」ことよりも、素直に「身近な米国株」を選ぶ方が安全だと思っている。為替が「100円を超える円高になる」と主張した人もいたが、今の米国のイールドカーブの状況と日銀の姿勢を考えた時、常識的考えてそれは有り得ないであろうシナリオだ。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

15日早朝(現地14日市場引け後)、米国で発表になったアプライドマテリアルズとエヌビディアの決算内容、及びその後に開催されたWebcastingによる決算説明と質疑応答は投資家として非常にencourageされる内容であった。

アプライドマテリアルズに関しては10月31日に発表された東京エレクトロンの決算内容からも期待が持てるだろうと確信はしていたが、やはり世界最大手の半導体製造装置メーカーのコメントを聞くまでは業界動向については100%の自信は持てない。だが結果として確信は自信へと変化することが出来た。

同じことがエヌビディアに関しても言える。半導体製造装置メーカーの動向などから類推はしていたし、インテルの決算内容からデータセンターの設備投資は回復してきているとの読みはあったが、エヌビディアの決算発表時のジャンセンCEOのコメントは、インテルの主張に対して裏書をしてくれた。Fund Garageの見立て通りの流れになっている。

そして今現在、どういうステージにあるのかを「推論」することが出来た。CPUやGPUのメーカー、或いはそれを製造する装置メーカーが言うこと以上に信頼のおける現状認識があるだろうか?評論家のコメントは当然として、学者のコメントでさえ、例えばAIの現状と将来について正確に伝えているとは限らない。しかし、メーカーの言うことは真実だ。物理的に「ブツ」を作っているのだから。そしてその「ブツ」を作るための装置を作っているのだから。

まずアプライドマテリアルズのPresident and CEOであるGary Dickerson氏の言葉から引用してみよう。

「AI and Big Data have the potential to transform every area of the economy and our lives. These inflections will also have a profound impact on the semiconductor industry. As we move from the age of general-purpose computing to domain-specific approaches, new system architectures and new types of semiconductor devices are needed in the data center and at the edge. (AIとビッグデータは、経済のあらゆる分野と私たちの生活を変革する可能性を秘めています。 これらの変化は、半導体業界にも大きな影響を及ぼします。 汎用コンピューティングの時代からドメイン固有のアプローチに移行するにつれて、データセンターとエッジで新しいシステムアーキテクチャと新しいタイプの半導体デバイスが必要になります。)」とある。

これは逆に言えば、半導体産業の人達でさえまだ知らない世界がこれから立ち上がるということだ。つまり、AIやBig Dataの未来は未知の可能性を秘めているということ。

これを受けてChief Financial OfficerのDan Durn氏は「Now, I’ll share my thoughts on the business environment. On our previous earnings call, I talked about positive leading indicators of future growth. These included inventory reductions across memory, demand elasticity in NAND and strong foundry, logic demand both in leading edge and specialty nodes. Today, I feel more positive. (次に、ビジネス環境に関する私の考えをお話しします。 前回の決算報告では、将来成長に向けた前向きの先行指標について話しました。 それにはメモリ全体の在庫削減、NANDおよび強力なファウンドリの需要弾力性、最先端および特殊ノード(微細化)の両方でのロジック需要が含まれました。 そして今日、私はよりポジティブに感じています)」と続けた。つまり、この産業はまだまだこれから伸びるという事だ。

一方でエヌビディアの方の説明ではEVP & CFO のColette Kressが冒頭のプレゼンテーションの中で、データセンター関連の動きとして

「Hyperscale activity is being driven by conversational AI, the ability for computers to engage in human-like dialogue, capturing and providing intelligent responses. Google’s breakthrough, introduction of the BERT model, with its superhuman levels of natural language understanding, is driving a way of neural networks for the language understanding. (ハイパースケールの動きは、会話型AI、つまりコンピューターが人間のように対話し、きちんと文脈を把握して知的な反応を返す会話型AIが引っ張っています。 Googleが開発したブレークスルーであるBERTモデルは、人間以上に言語理解が出来るレベルに達しており、言語理解のためのニューラルネットワークの構築をリードしています。)」と、今は会話型のAI開発と導入が進んでいることをお披露目した。

そして更に進んだリアルタイムの会話型AIについては非常に低いレイテンシと、ノイズ除去から音声認識、言語理解、音声合成、音声エンコーディングまで、連続して実行される複数のニューラルネットワークが必要だということを明らかにし、従来のアプローチ(恐らくCPUだけを利用した推論プロセス)ではそれら不可能だという。

ところがエヌビディアのGPUは30ミリ秒未満でこの推論チェーン全体を処理できる。リアルタイムの会話型AIは推論にアクセラレーターが必要で、GPUがアクセラレーターとして活躍することになるようだ。GPUがDLやMLだけのニーズから更に拡大することになる。

このニューラルネットワークの中に必要なものは何か?当然のことながら、CPUやGPUだけで物事は片付かない。演算能力だけあってもニューラルネットワークは役に立たない。人間の脳で言えば、短期記憶や長期記憶を司る領域に相当するものが必要だ。短期記憶の領域の性能が悪くなると認知症になることを考えれば、その意味もお分かり頂けると思う。

こういう話を整理していくと、現在の「等身大のAI」が見えて来る。過大にも、過小にも評価してはいけない現実論と共に。

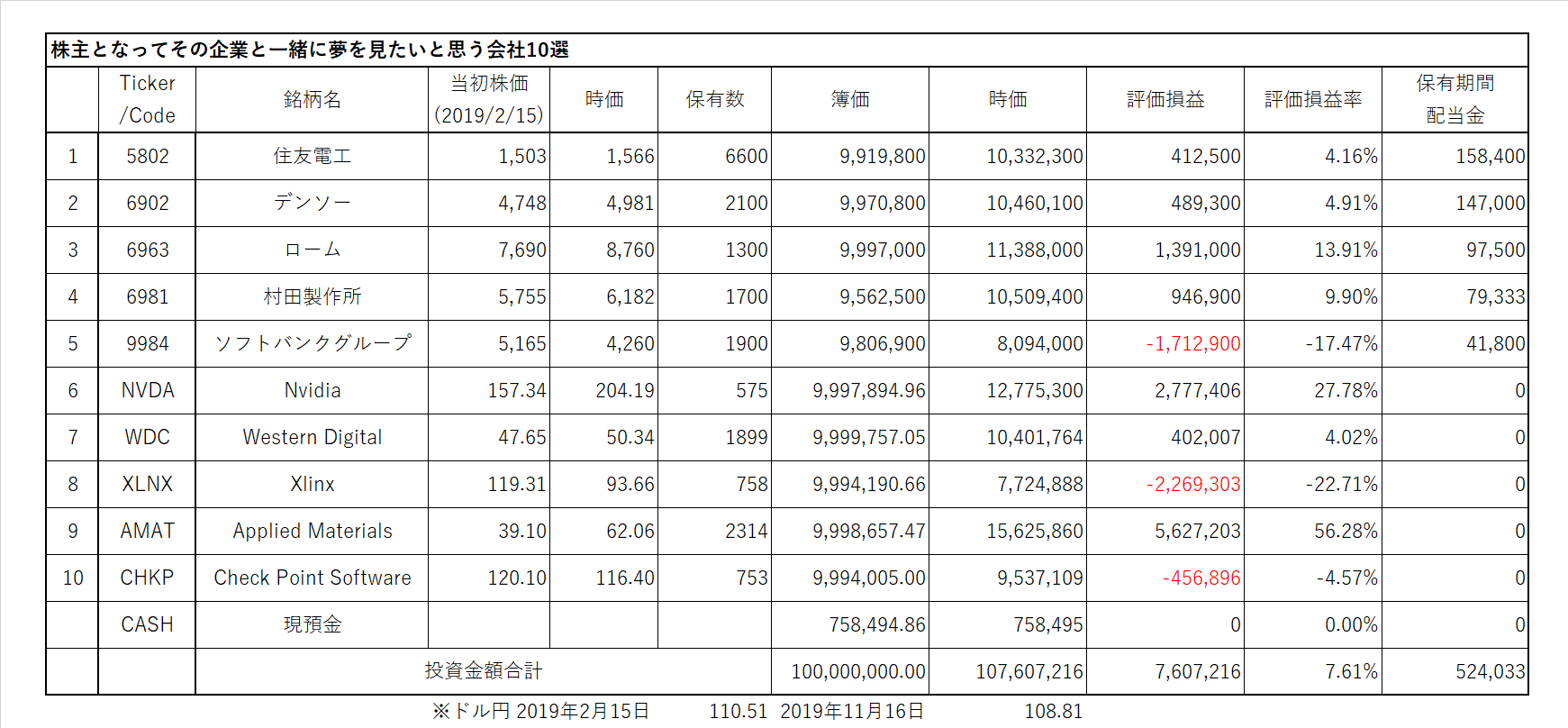

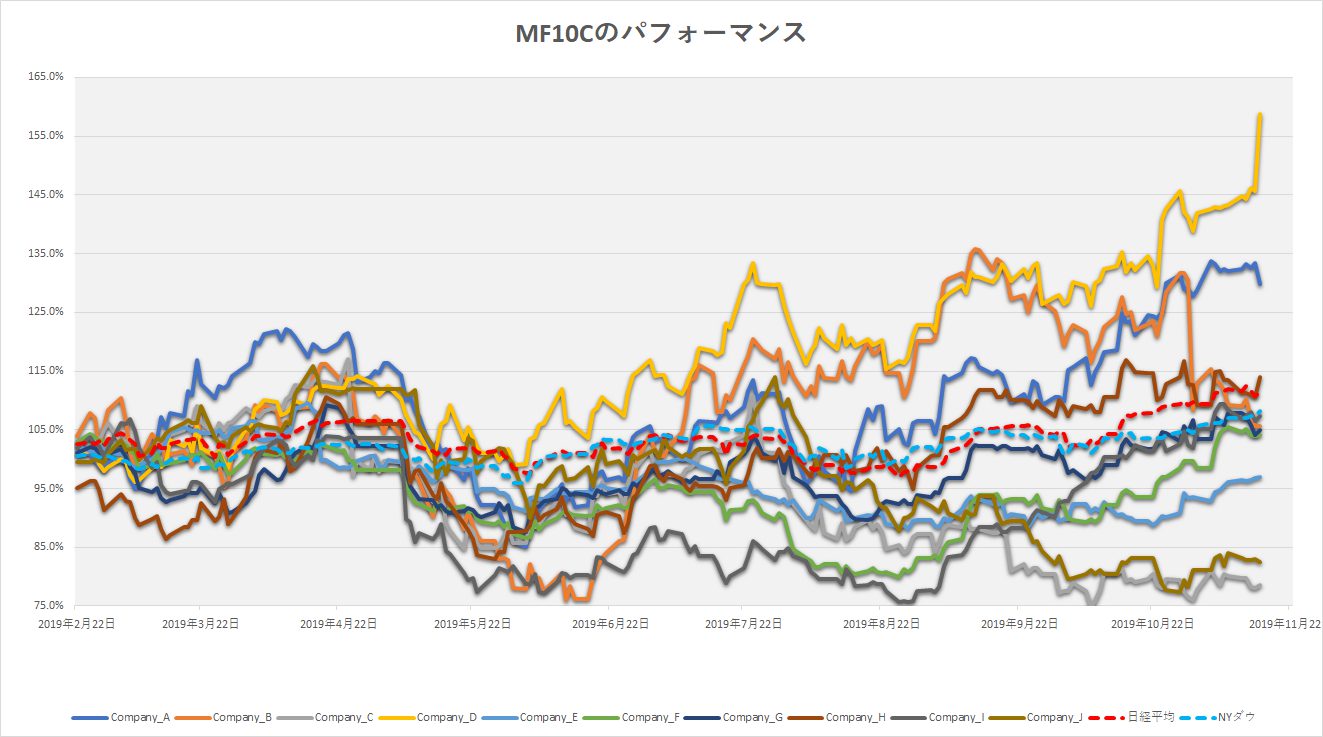

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

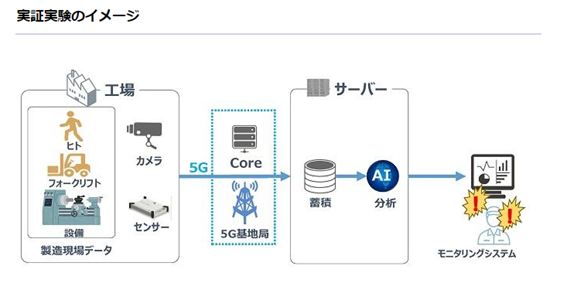

11月12日付のプレスリリースによると、次のような面白い取組みが始まる。実証実験開始は2020年3月。

住友電工とソフトバンク、工場での5G活用に向けた実証実験を実施

~ 5Gを活用して設備の稼働状況などに関する膨大なデータをリアルタイムに収集し、工場の生産性と安全性の向上を目指す ~

詳細は下記URLまで。

https://sei.co.jp/company/press/2019/11/prs089.html

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

デンソーが2016年に開発した可変ピッチプロペラを搭載した産業用ドローンは、羽根の角度を変化させることで強風でも飛行できる耐風性と、橋梁に近接し定位の姿勢を維持できる安定性がある。2017年以降、このドローンを用いた橋梁の撮影、AIを活用した撮影画像の解析の実証を積み重ね、機体性能と画像解析技術の向上に取り組んできた。

橋梁点検を担う建設土木業界では、現在、インフラの老朽化や、少子高齢化の進展による労働力不足が課題。2019年3月には国土交通省が定める「橋梁定期点検要領」が改定され、近接目視点検をロボット技術で補完・代替できる環境が整い、ロボットを活用した橋梁点検の効率化が期待されるようになった。

デンソーはこれまで近接で目視点検が行われていた橋梁点検の一部をドローンでの撮影に代替し、撮影画像の解析、調書作成までを一貫して支援する橋梁点検サービスを開始する。本サービスは、目視点検の際にロープなどの昇降器具を用いて点検士が橋梁へアクセスする危険な作業の低減、橋梁点検車による道路交通規制に伴う渋滞の軽減にも貢献出来る。

また、デンソー独自の損傷AI解析システムを活用し、ドローンで撮影した膨大な量の写真の中から橋梁の損傷箇所を自動で検出し、橋梁の図面上に損傷図を作成することができるため、損傷個所の正確な把握が可能になるという。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

ロームのような会社の製品や仕事の仕方は中々一般の人には分かり難い。今注目のWi-SUNをテーマに、ロームのビジネスの一端を垣間見てみよう。

Wi-SUNはWireless Smart Utility Networkの略で、日本を代表する電力会社のスマートメータに、このWi-SUNが採用されたことで大きく注目が集まっている次世代無線通信規格。日本では特定小電力無線と呼ばれる920MHz帯で使用される。920MHz帯は、既存の無線との電波干渉を起こしにくく、低消費電力でありながら長距離のデータ通信が可能な電波帯。ZigBeeやBluetoothが使用する2.4GHzに比べて電波の回り込み特性に優れているため、壁や障害物がある場所でも安定な通信を確保することもできる。また、既にアメリカ、中国、韓国、オーストラリアで使用されており、欧州でも開放が検討されるなど、世界で共通して使用される周波数帯となりつつあり、今後もますます市場が拡大されると考えられているもの。

そのWi-SUNを利用したIoT用の部品開発の為の評価モデルなどを下記の動画で紹介している。是非見てみて欲しい。

https://youtu.be/Gvi2UKteaJQ

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

決算発表が終わると暫くはのんびり出来るとも言えるが、こんな時こそ各社のWebを再度チェックしたりするのには非常にいい機会だ。村田製作所のWebも頻繁にコンテンツが変わっている。

下記のURLを開いて少し下にスクロールすると、自動運転に関わる同社の動画が出て来る。ビジネスショウ用に作られたものだが、自宅でのんびりと楽しむのも、株主として企業を身近に感じる楽しい時間だろう。

https://www.murata.com/ja-jp/apps/auto?intcid5=com_xxx_xxx_hm_ap_xxx

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

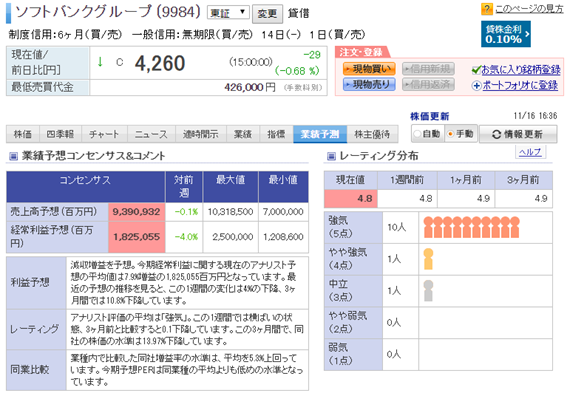

メディアは強者を叩くのが大好きなのは良く知っているが、今もなおソフトバンク・グループの決算内容については、私言わせれば「大きな誤解」か「理解不足」による意味のない批判が多いように思われる。

その一方で、証券業界のアナリストの評価はかなり強気だ。これは楽天証券のWebページに示されたもの。流石に業界関係者はまともだと妙に安心してしまう。

一方で「ソフトバンク・グループ」とググってみると、下記の図のようなページとなる。ここに「「ソフトバンクGの10兆円ファンドは世界の労働者を陥れるおとり商法だ」と痛烈批判した米紙NYタイムズ」という記事が紹介されているが、私がザっとNYタイムズを調べた限りでは、こんな記事は出て来ない。少なくともでっち上げではないだろうから、どれかの記事にそうした内容が記載されているのだと思うが、この記事自体に出所が明記されていないので調べようがない。単にクリック数を稼がせてあげてしまっただけかと非常に後悔したが、これがYahooニュースに掲載されているというのが何とも皮肉だ。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20191113-00150820/

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

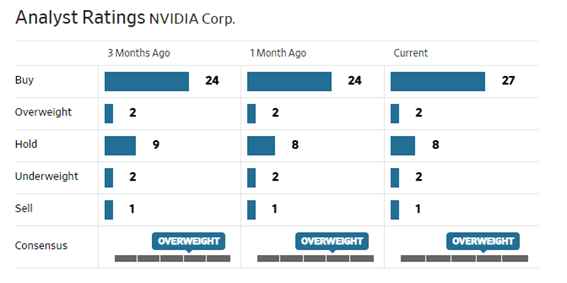

ビジネス・トレンドのところでコメントした通り、決算は悪くなかったし、大きな流れがどうなっているかも理解したが、11月-1月期のガイダンスが、市場予想の$3.07Bに対して $2.95B ± 2%と未達となったことで売られる羽目に。

しかし、下のアナリスト格付け状況を見る限り、Buyを付けたアナリストが24人から27人に今週増えている。

https://test.fundgarage.com/4422/

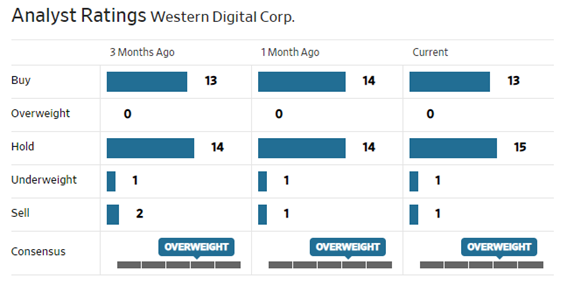

⑦ Western Digital(B)

ニューラルネットワークの高速化の為に記憶領域として重要な任務を負っているのが、ウェスタン・デジタルなどのストレージ・ソリューションだ。従来はHDDをSSDに変えるという単純な対応も可能だったが、これからはストレージ・ソリューションとして、全体でシステムマネージメントが出来ないと成り立たない。何故なら、爆発的に増大するデータ量を、全て高価な半導体ベースのストレージに変えるなど、コストベースで利益が出なくなるからだ。短期記憶領域と長期記憶領域を上手くマネージして行くことがこれからは必要。そうなると、HDDとSSDの両方を提供しているストレージ・カンパニーはウェスタン・デジタルしか世界中に存在しない。

今週はアナリスト格付けに変化は無し。

https://test.fundgarage.com/4424/

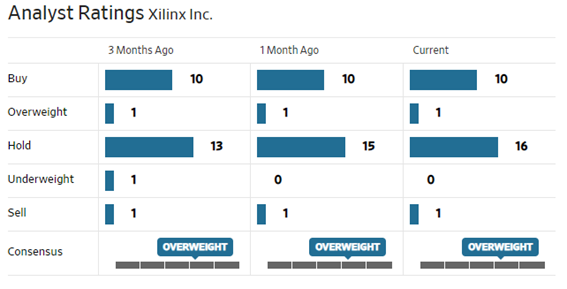

⑧ Xlinx(C)

今週の同社のプレスリリースだが、16nm プロセスの車載向けデバイス ファミリに新たに 2 つのデバイス、ザイリンクス オートモーティブ (XA) Zynq® UltraScale+™ MPSoC 7EV および 11EG を追加し、製品ラインナップを拡充することを発表した。これらのデバイスは、最高レベルの容量、性能、I/O 機能を備えたプログラマブル デバイスであり、高速 DAPD (Data Aggregation Pre-processing and Distribution) や、レベル 2+ からレベル 4 の ADAS (先進運転支援システム) および AD (自動運転) アプリケーションの演算機能を高速化することを可能にする。

専門用語や商品名はどうでも良いが、ポイントは下記の部分。ADASやADは所謂「エッジ(端末)」側の処理部分。その処理演算を加速化させるのはFPGAの専門領域で、これはザイリンクスとインテルだけが作っている半導体。そしてザイリンクスは専業者だ。

新しいデバイスは、顧客の要望に応える形で開発され、これまでの最大デバイスと比較して 2.5 倍も容量が増加している。更にビデオ コーデック ユニットを備え、32 個の12.5Gb/s トランシーバーと4つの PCIe®Gen3x16 ブロックを搭載する。これらにより自動車メーカー、ロボタクシー開発者および Tier-1 サプライヤーは、消費電力枠内での DAPD および演算アクセラレーションの実行が可能になり、AD 車両向けに製品をスケーラブルに運用できるようになる。

顧客ニーズに対応したというのがキーメッセージだと私は考える。

詳しい内容は、https://japan.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/xa-zynq-ultrascale-mpsoc.html を参照されたい。分り易い動画による説明を見ることが出来る。

先週Holdが一人増えたのは、Buyからの鞍替えだったのかも知れないが、大勢に影響はない。

https://test.fundgarage.com/4426/

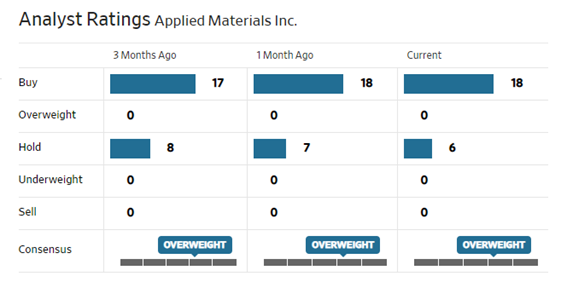

⑨ Applied Materials(D)

決算発表内容、ガイダンス、CEOやCFOのコメント、そのどれひとつとっても投資家として満足のいく内容だったと言える。決算発表を受けて株価は翌日の本市場で前日比+8.95%も上昇した。

ただ物語はまだ始まったばかりだと言う事が出来ると思っている。これからまだまだ半導体は進化を続けなければならない。「ムーアの法則はもう終わった」という次元のところに立ち止まっていたら、恐らくこれからの流れは取り切れないであろう。

今週はまだアナリスト格付けに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4428/

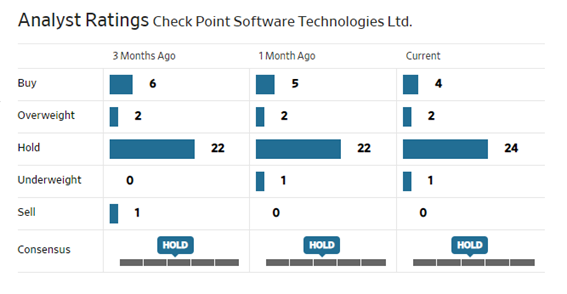

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

チェックポイントは、IoTデバイスのファームウェアを強化および保護し、最も高度な攻撃から保護する統合セキュリティソリューションを発表した。まだ他社ではこの水準のものは提供していない。

今週またひとりHoldの格付けが増えた。

https://test.fundgarage.com/4430/