所感/雑感

お馴染みのフィラデルフィア半導体指数が最高値更新を続けている。一方、先週の市場はその半導体関連企業の決算に振り回された。テキサスインスツルメンツ(TXN)の決算に悲嘆した市場は、インテル(INTC)の決算に感激した。共通項はどちらも「老舗の半導体企業」ということだけで、多様化する半導体用途が明暗を分けたと言ってもいい。投資家として今求められるのは、その半導体用途を正しく理解することと思えた。大雑把に「半導体関連企業」と捉えてしまうと、収益機会も逸するし、或いは余計な損失を出すことになりかねない。

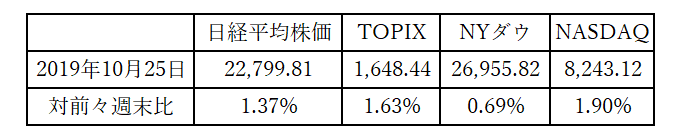

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

22日に発表されたテキサスインスツルメンツの7-9月期四半期決算は需要回復を織り込み始めていた半導体関連企業の株価に冷や水を浴びせた。なぜなら同社の決算内容が市場予想を下回り、収益予想のガイダンスも凡そ「期待が持てる」と思える内容とは程遠かったからだ。事実、CFO自ら「最も弱かったのは自動車と通信機器分野」と語り、今後についても「貿易摩擦でマクロ経済は弱い。そうなると企業は後ずさりする」と見解を語ったからだ。

自動運転やAI、或いは5Gの可能性を頼りに半導体関連企業を評価していた市場が驚愕しても仕方がないかも知れない。しかし、これは同社から見える半導体需要であり、多様化して拡大を続ける半導体用途を前提に見えて来る本来の絵面では無かった。

決算発表を受けた23日の東京市場では予想に違わず日本の「半導体関連企業」と呼ばれている銘柄の株価も下落した。特に酷かったのは東京エレクトロン(8035)だ。だがご承知の通り同社は「半導体関連企業」と言っても、半導体製造装置の会社であり、テキサスインスツルメンツの四半期決算の内容は直接同社にはリンクしない。

案の定、その夜のNYで発表となった大手半導体製造装置メーカーであるテラダイン(TER)の四半期決算は市場予想を上回っていた。当然、24日の東京市場では前日に大きく売り込まれた東京エレクトロンも半値以上も値を戻した。

更に24日の夜にNYで発表されたインテルの同じ四半期の決算内容は「Q3, 2019 was the best quarter in our company’s history.(当社の歴史の中で最高の四半期でした)」と同社Bob Swan CEOがカンファレンス・コールの冒頭で言うくらいの内容だった。当然、25日の東京市場で東京エレクトロンは更に買い戻され、結果的にはテキサスインスツルメンツの四半期決算に驚いて急落する前の水準をも大きく上回る水準で先週の取引を終えた。

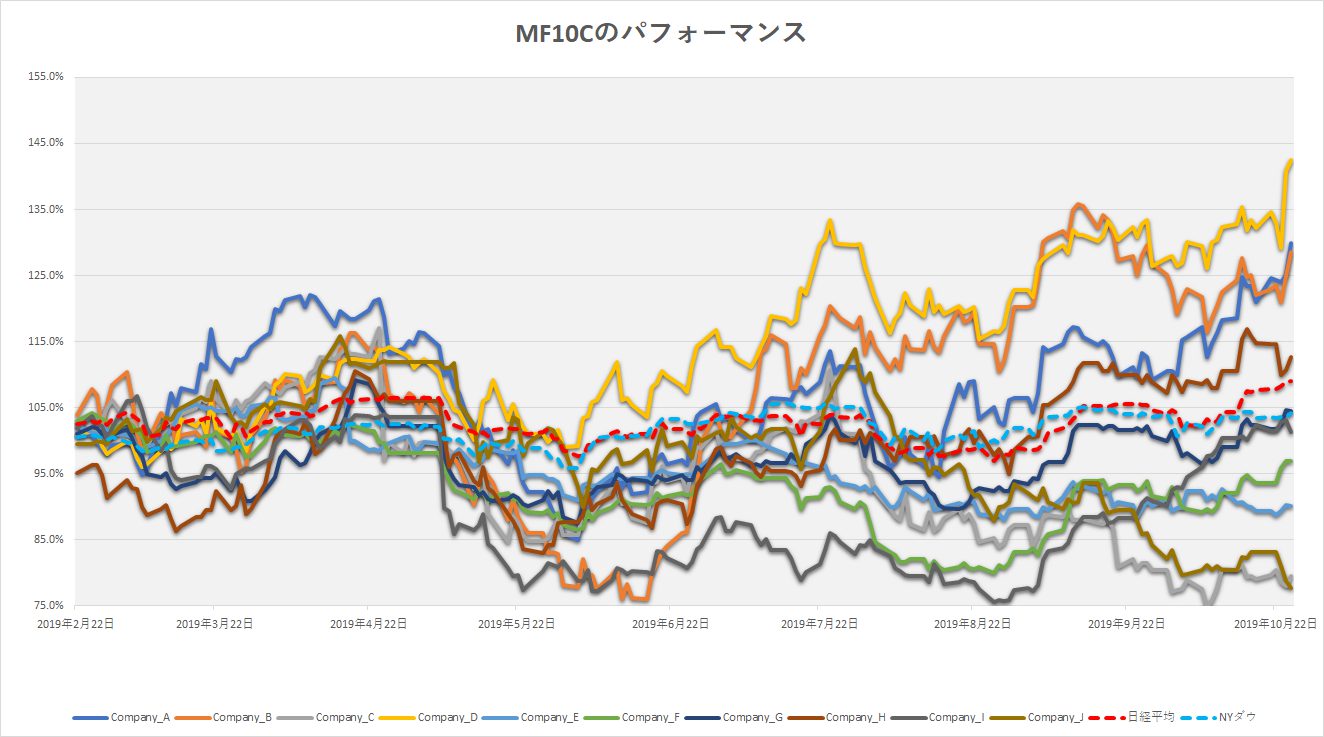

そうした流れを総合するかのように、フィラデルフィア半導体指数も下図のように過去2年間の最高値を更新して終わっている。

この7-9月期の四半期決算は、或る意味では半導体関連企業や関わるハイテク関連銘柄にはトリッキーな内容になっているかも知れない。半導体製造請負のファンダリービジネスの世界最大手であるTSMCは5四半期ぶりに増益を発表した一方で、半導体露光装置の蘭ASMLは市場予想に届かない収益ガイダンスを発表した。つまり一言で「半導体関連企業」と呼んでしまう人が多いが、その用途やビジネス内容によって大きく明暗が分かれ、跛行色が強く出た。曖昧な認識だと分析も容易ではなかったかもしれない。

話をテキサスインスツルメンツに戻して考えてみよう。確かに同社は「老舗の半導体企業」ではある。前四半期においては同社の決算発表に市場が勇気づけられた事実もある。だが同社CFOがコメントした「最も弱かったのは自動車と通信機器分野」という内容には即座に違和感を覚えた。前回お伝えした「CEATEC2019」を見ても、24日から開催された「TOKYOモーターショー」を見た実感からだけでも、その両分野が産業としてスローダウンをしている兆候はなく、寧ろ加速しているようにしか見えなかったからだ。案の定、インテルの決算が私の判断に誤りが無いことを追認してくれた。

こういう違和感を覚えた時、まず立ち返るべきはその会社が何をやっている会社かを確認することだ。ググってWikipediaを見るだけでも良い。因みに、テキサスインスツルメンツのWikipediaを見ると、明らかなことがひとつある。それは概要のところに示される同社のビジネスが2011年のコメントで終わっていることだ。つまり「今が旬」なところに居ないということだ。勿論本文の中にある製品群を見て、多少の知識があれば、やはり「旬なものが無い」ということが分かるだろうと思う。

半導体の用途が従来のパソコンやスマホ絡みだけでなく、自動車のCASEや5G、或いはAIやIoTと言った分野で多様化すればするほど、大雑把に「半導体関連企業」と括って捉えることは危険だという事をあらためて実感させられた一週間となった。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

10月25日から11月4日まで「第46回 東京モーターショー2019」が開催されている。あいにくと開場初日の25日は関東地方を中心に、取り分け千葉県や福島県で大きな被害を呼んだ土砂降りの大雨となり大変なこととなったが、モーターショーを見学したいと思う人達のモチベーションは簡単には削がれなかった。多少は空いていることを期待した私の予想は残念ながら見事に外れた。

今年は会場がお台場地区の複数の場所に分かれているため、まずは東京ビッグサイトの会場しか見れていない。残りは今週後半に時間を作ってもう一度行くつもりだ。その為、今週は一先ず見てきたところの大雑把な印象をお伝えしたい。

ひと言で言うと「私のようなマニアには面白くない」というのが印象だ。だがそれは株式投資に取っては悪い話では無い。何故ならそれこそが”自動車のCASE”という「右肩上がりのビジネス・トレンド」が順調に続いていることの証左だからだ。

まず、モーターショーの規模は時々の自動車産業の勢いによって大きくなったり、小さくなったりしてきた。その意味において、お台場地区の複数の場所に分けて大規模に行われていることが大きなインプリケーションを与えてくれる。確かに今年は出展を中止した欧米メーカーがかなりあるが、必ずしもそれは自動車産業の勢いとは関係ないと思われる。

また完成車メーカーの展示ブースよりも、部品メーカーやトラックメーカーの展示ブースに惹かれる私のようなマニアが楽しめないのも、自動車のCASEというビジネス・トレンドが示すひとつの特徴だからだ。電子化が進み、AIが支配し、エコが追求されれば、自ずと古典的なカーマニアの嗜好を満たす内容は少なくなり、またその内容を伝えるためには実物展示よりも、動画やアニメーション、或いはパネルでの展示や模型での表現が中心にならざるを得ないからだ。

そしてもうひとつ。自動車のトレンド変化は時間を掛けてゆっくりと進む。それは新車のモデルチェンジ・サイクルがハイテク製品のように数カ月単位ではなく数年単位と長いからだ。もし、今時点で斬新なアイデアが発表されて会場を沸かしていたとしても、それが実際のクルマに実装されるには数年の時間が必要だ。逆に言えば、今までに既に何らかの形で見たり聞いたりして知っているものが具現化して実装され始めているからこそ、目新しさが無くて面白くないと思わせてくれてしまうということだ。

先々週のCEATEC2019と合わせ、注目しているビジネス・トレンドが間違いなく右肩上がりで駆け上がっていることをあらためて確認することが出来た。今週後半に残りの会場を見に行くのが楽しみだ。

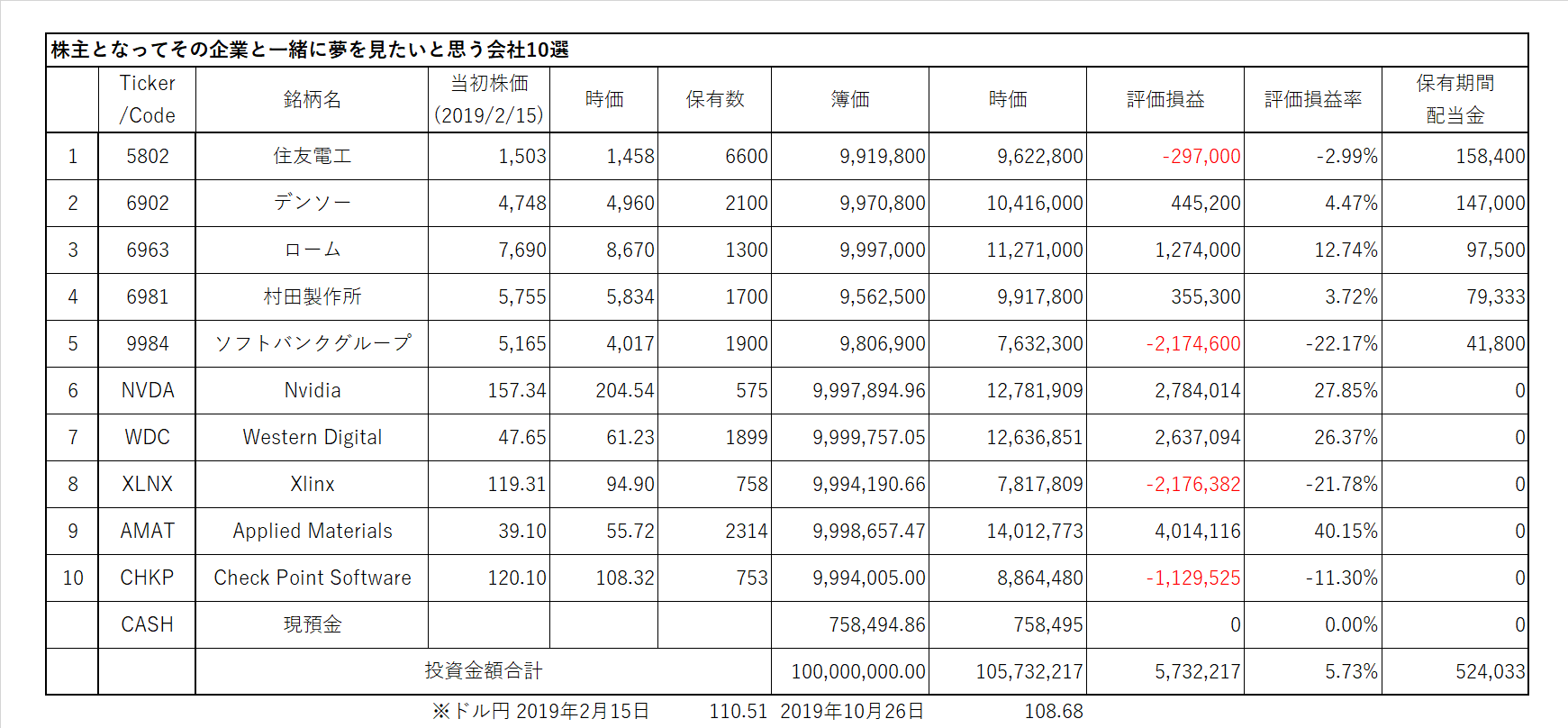

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

今年の同社ブースのテーマは「Connected Society 住友電工が考える未来の街づくり」ということでWebページで紹介されているイメージがまずは下の図。

そして私が確認した実際のブースが下の写真。Webページの写真の真ん中で3人組の女の子が踊っているように見えたのは、実際にアイドルグループのような3人組が歌って踊るものだった。流石にその状況を最前列でカメラに収める勇気はなく、遠巻きにして撮ったのがこれ。後ろのスクリーンには動画でイメージビデオが流れているのだが、この手の会社はここまでしないと「何をやっている会社か」ということを伝えられないのかなと、寧ろ変に気の毒になってしまったブースだった。やや費用対効果は微妙。

決算発表は11月1日PM15:00

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

ブースの真ん中に小さなシアター状の空間を作り、部屋を暗くして車載カメラ(クルマの目)が実際にどう見えているかをデモンストレーションしているところ。真っ暗な1ルックス(国際基準は5ルックス)の明かりの中でも、はっきりと歩行者の服の色まで確認出来ることを伝えていた。

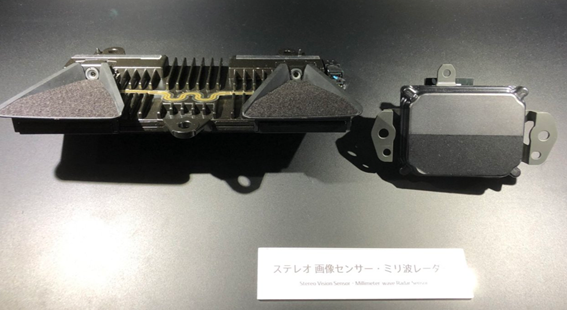

確かに「凄いなぁ」と分かり易いデモンストレーションではあったが、マニアックな私がジッと覗き込んだ展示は寧ろこれ。

決算発表は10月31日

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

今週は特にコメントなし。

決算発表は10月31日を予定

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

今週は特にコメントなし。

決算発表は10月31日

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

株価は4000円割れも目前となり、MF10Cに採用以来の水準としても約22%の下落となっているが、投資対象として特段の危機感は無い。寧ろ某社のアナリストが「株価は下がっているがPBRは1.11倍で割安感はない」とコメントしていたのを見て、あまりの不適切な分析内容に驚愕した。何度もお伝えしているように、同社のビジネスモデルは投資会社であり、会社そのものが或る意味では「投資信託」のようなもの。

PBRは帳簿価格が原則であり、時価評価は大きな評価損で減損処理が必要な場合など特別な場合以外は行わない。つまりこの会社にとっては全く意味のない指標だという事。何を見るべきかは前回ご紹介した同社Webページだ。

決算発表は11月6日 この後開催される決算説明会は要注目。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

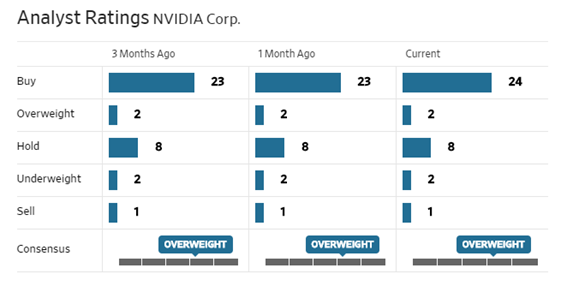

25日のBarron’s(WSJ誌系列の有名な投資情報誌)が「Nvidia Is the Best Large-Cap Chip Maker to Own Now, Analyst Says(エヌビディアは大型株の半導体メーカーで一番良い投資対象です、とアナリストは言う」というタイトルの記事を掲載している。

内容はRBC Capital Markets のアナリストである Mitch Steves同社のアウトパフォーム格付けを継続し、目標株価を$217ドルから$251ドルに引き上げたというもの。背景にはデータセンターの力強い需要が予想よりも高いからというものが中心だが、期せずしてそのコメントの裏付けはインテルの四半期決算発表でも担保されたと言える。

今週もアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

24日付の同社Press Release(現状英語版だけ)に、NAS向けの次世代ソリューションを発表したとある。モノは下の図にあるものだが、ポイントとなるのはネットワークのスピードがどんどん上がり(10Gbイーサーネット)、それに連れて求められるストレージのファイルアクセス・スピードも上昇している流れに適応したSSDやHDDだということ。

データの読み込み、書き込みが早くならなければ、ネットワークがどんなに高速化してもボトルネックがSSDやHDDになってしまうからだ。これはデータセンター向けではなく、NAS(Network Attached Storage)環境を活用する小規模企業やホームオフィス向けの専用ストレージソリューション。

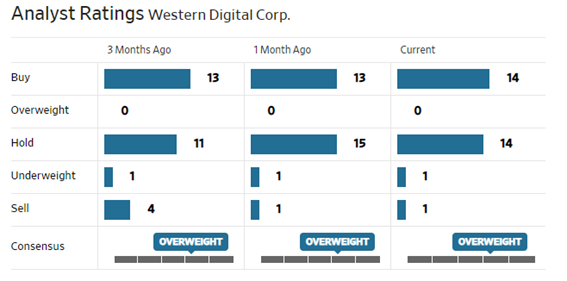

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

決算発表は10月30日を予定。

https://test.fundgarage.com/4424/

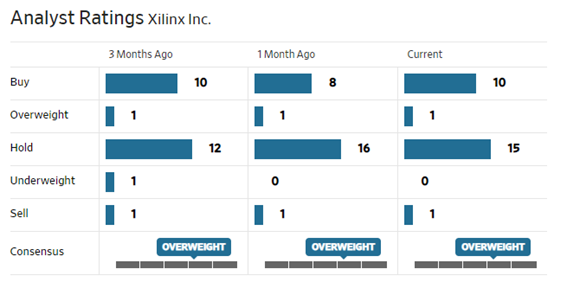

⑧ Xlinx(C)

23日に発表した四半期決算の内容は、実績は良かったがガイダンスが市場予想に届かなかった。だがその内容をカンファレンス・コールで精査して見ると、ファーウェイ向けの売上予想をリスク要因として今期予想に計上しないことにしたという。出荷申請をしても許可が下りないらしい。だが中国企業向けの出荷は続いており、また5G自体の普及もこれからであることから、来期以降の状況には確信があるとのこと。それは事実だと思われる。

またモーターショー等で見ても、FPGAの用途は通信分野以外でも着実に拡大しており、FPGAはザイリンクスとインテルしか作っていないことを考えれば、ファーウェイ向けの5Gビジネスだけに注目するのはそもそもおかしい。会社側もそうした判断から、ファーウェイ向けの売上予想を非計上でガイダンスを提示した。つまり、かなりコンサーバティブな内容と言える。

BUYレーティングのアナリストが一人増えた。

https://test.fundgarage.com/4426/

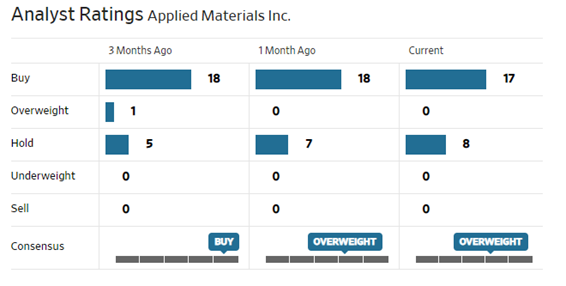

⑨ Applied Materials(D)

今週は特にコメントなし。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4428/

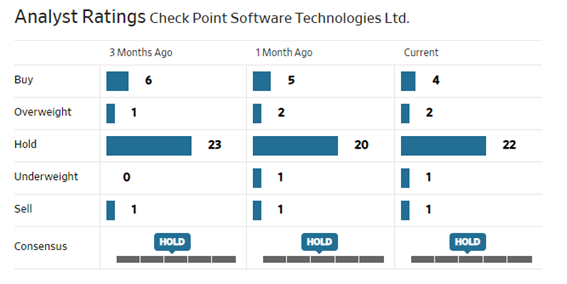

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

24日に発表した2020年のサイバーセキュリティ予測。同社のブログ上からアクセス出来る。(https://blog.checkpoint.com/)

2020年は今年よりも更に国家間のサイバー戦争が拡大しそうだと予測している。具体的には西欧と中国の間でのことを指している。ひとつ面白いデータは、過去1年間、同社のマネージドセキュリティサービスが、毎日のGoogleを利用した検索回数が60億回だったのに対し、1日あたり900億回近くのセキュリティ・アタックをブロックしたという話。Googleを利用した検索は世界中で日常のものとなっていると思うが、その15倍もセキュリティ・アタックが行われているということ。サイバーセキュリティ対策の必要性は高まりさえすれ、衰えることは無さそうだ。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

決算は10月28日

https://test.fundgarage.com/4430/