所感/雑感

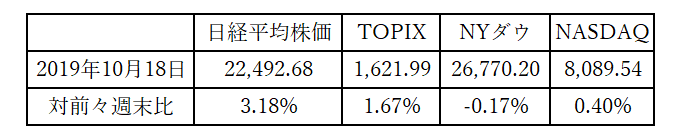

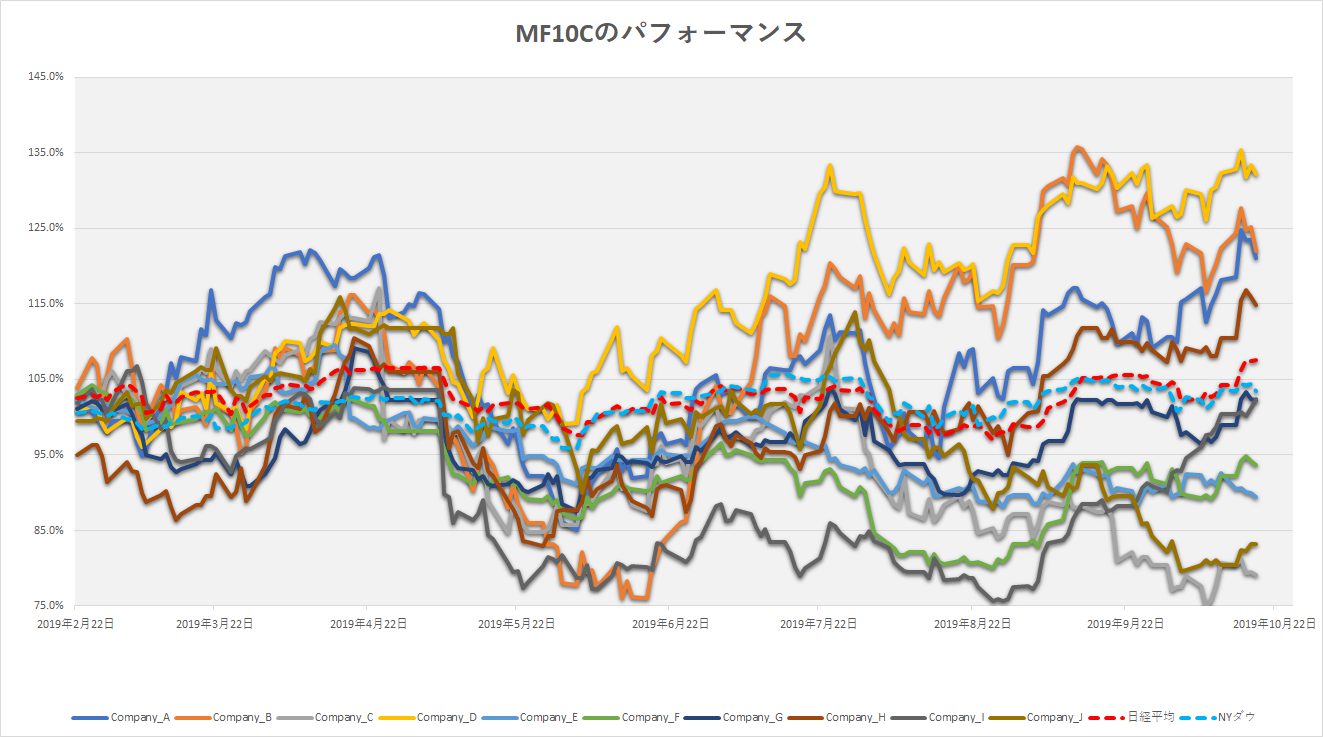

年初来の日経平均株価の騰落率(14.98%)がNYダウのそれ(14.24%)を僅かに上回る形で週末となった。ただNYダウ、S&P500そしてNASDAQと並べると、14.24%、17.94%、20.04%とNYダウのパフォーマンスが一番悪く、日経平均株価はTOPIX(10.25%)を約5%上回る。JASDAQは日経平均の半分以下の7.13%、マザーズに至っては約10分の一の1.57%に過ぎない。市場によってこれだけパフォーマンスにばらつきが出ることも珍しい。実際、市場関係者同士で会話をしていても、どの市場をコア・マーケットとしているかによって、表情もコメントのトーンも全然違ってくる。

自分自身の受け止め方について言えば「もう一度現役のファンドマネージャーに戻りたい」と思っているくらいなので、今の市場は面白くて仕方がない。インデックス投資(パッシブ運用)が持て囃された時が過ぎ、投資手法のパラダイムシフトがまたやってくるのだろうとさえ思っている。

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

不謹慎とのお叱りを恐れずに敢えてコメントすれば、甚大な被害を齎した台風19号の爪痕を報道で見るにつけ、日本の産業に致命的な影響を与えずに済んで良かったと思っている。311東日本大震災の時などは、原発問題は除いても、多くの工場が被災した結果、サプライチェーンが寸断した記憶が新しい。今回はSUBARUが操業停止に追い込まれた以外は、殆どサプライチェーンの寸断は聞こえてきていない。きっとこれが日本経済の底力の源だと思う。

一方で、北陸新幹線の車両基地の問題は、JR東日本の危機管理能力の弱さを指摘せずにはいられない。ハザードマップの浸水地域にあるにもかかわらず、特段の対策を取ることなくまとめて格納していたため、10編成120両が浸水、全損ならば直接被害だけで約300億円だと言われている。通常時は当然のことながら車両基地に戻るのが普通だが、気象状況とハザードマップを照らし合わせながら、回送移動で安全な場所のレールの上に移ることは不可能だったのだろうか?こういう時の決まり文句が「想定外」だ。ただハザードマップを見れば一目瞭然、想定の範囲内で浸水する地域だ。

大事な商売道具である以上、普通ならば必死に安全な場所を確保するのがナチュラルな発想だと思う。きちんと浸水場所に整列している姿を見た時、所詮「株主の金」で作った車両ぐらいにしか思っていなかった人達が居たのだろう。事実、今回台風で北陸新幹線のお膝元である北陸地区は大きな被害を受けてはいない。10編成を上り下りの複線に分けて移動させて線路上に止めておけば、防げた事故かもしれない。いつも「想定外の事態」という一言で片づけられてしまうのだが。

さて、先週から米国企業の決算発表が始まった。まちまちではあるが、総じて良好な決算が発表されている。ただしIBMを除いて。

IBMは2018年10月にクラウドサービスの会社であるRed Hatを約3兆8000億円で買収し、この7月に完全に統合した。市場はRed HatがIBMの金の卵であると信じていたが、残念ながら、完全な親孝行息子になるにはまだ小さすぎた。一時的な影響を除いた売上高でRed Hatは9億8700万ドルと、前年同期比19%増となった。これはRed Hat単独の過去4四半期の増収率を上回る。買収によるシナジー効果だ。だが残念なことに、IBMのコア事業であるグローバル・テクノロジー・サービス(GST)の減速が約7億5000万ドルと大きく足を引っ張り、株価は17日に5.5%もの下落を演じた。

ただここで注目しておきたいのは、Red Hat部門は好調だったという事だ。つまりクラウド部門だ。AmazonのクラウドビジネスAWSに比べればまだまだIBMのそれは規模もかなり小さいが、Red Hatのクラウドビジネスが調子良いという事は、その他のデータサンターなども当然忙しく動いているという事を確認することが出来る。

週末の日経新聞総合マーケット面に、NT倍率(日経平均÷TOPIX)が27年半ぶりの高水準とあるが、「No reason to care about it!(全く気にする必要はない)」と考えている。NT倍率は計算式からも明らかな通り、日経平均とTOPIXの相対的な割高割安を分析する指標となる。更に、この数値の短期的な変動傾向とボラティリティの変化や水準で市場の「急落シグナル」を見つけることが出来る。だが、その意味ではこの程度の水準では、全然市場が歪んだうちに入るレベルではなく、「急落シグナル」は点灯しない。

事実、2019年第一四半期は概ね13.3~13.4倍、第2四半期は13.6倍~13.8倍で推移しており、実際5月9日には13.80倍を付け入ている。第3四半期に13.6倍~13.8倍で推移しており、週末の13.87倍がそれらに比べてどれだけ高いのかという議論があってもおかしくない。無意味だ。一方でバリュエーション指標は予想PERが12.67倍、PBRが1.11倍と、決して割高を示唆するような水準とはなっていない。なぜか日経新聞は悲観的なことを伝えたがる傾向がある。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

10月15日から18日まで千葉・幕張メッセで開催された「CEATEC2019」を取材し、また16日はまるまる5G関連のカンファレンスに参加して知識を整理してきた。

CEATECとは「Combined Exhibition of Advanced Technologies」の略で、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、電子情報技術産業協会(JEITA)、コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)が主催するアジア最大級の規模を誇るIT技術とエレクトロニクスの国際展示会のことだ。

かつて日本の総合電機各社も元気であった頃は展示場のすべてのホールを埋め尽くする出展があったが、現状ではPanasonicのような企業は出展がなく規模の縮小は否めない。これがすなわちいつもお伝えしている日本の技術産業の衰退の象徴だろうと思う。

今回のテーマは「つながる社会、共創する未来」と題されていて、「Society5.0」に関わる企業群ということで過去にないタイプの企業の出展があったのが面白い。清水建設、大成建設、戸田建設、竹中工務店、大林組、といったゼネコンが出展ブースを出していた。

「Society5.0」とは、2016年1月に閣議決定され、日本政府が策定した「第5期科学技術基本計画」の中で用いられた言葉で、アベノミクス第三の矢「成長戦略」において重要な役割を担っている政策のひとつ。

その内閣府による定義を紐解くと、次の通りである。

“サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)。

狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。“

平たく言えば、情報が溢れている現在(Society 4.0)の課題に対してIoT(Internet of Things:モノのインターネット)やAI(Artificial Intelligence:人工知能)などの最新テクノロジーを活用した便利な社会が「Society 5.0」ということになる。

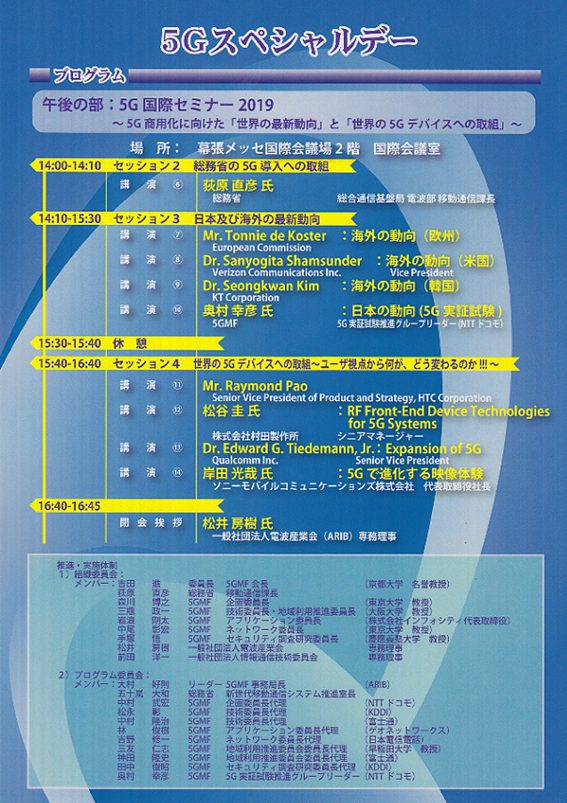

この「Society5.0」を実現化していく為に非常に重要な技術となるのが「5G」である。16日の午前中は「5G Summit~携帯電話会社のトップが語る『5Gへの取組みと今後の展望』とい~」というカンファレンスがあり、午後には「5G国際セミナー2019~5G商用化に向けた「世界の最新動向」と「世界の5Gデバイスへの取組み」~」というカンファレンスが行われた。下記に示すのが午後の部のプログラムだ。

面白かったプレゼンは、ベライゾン、HTC、村田製作所、QUALCOMMだ。全体を通じて痛感したのは、日本の立ち遅れである。米国でも、韓国でも既に5Gの商用利用が始まっているが、日本は2020年が立ち上がりの目途だ。KTC(Korean Telecom)のプレゼンも良かった。

携帯電話普及当初、日本は独自技術に拘った為、完全にガラパゴス化し、欧州のGSMにも米国のCDMAとも相互利用する事が出来ず、非常に苦労した記憶がある人も多いだろう。海外出張の時には海外用の携帯電話を用意しないとならなかった。ただ今回は純粋に出遅れただけなようだ。いつから日本はこんなになってしまったのかと嘆かずにはいられない。

その一方で、電子部品メーカーは実に鼻息が荒いように思えた。というか、彼らだけが日本を世界に連れ出せる自慢できる企業だという事だ。村田製作所、太陽誘電、TDK、ローム、京セラなどだけが、これから5Gにしても自動車のCASEにしても、世界中に対して担う力を持っていると言える。

因みに、株式市場では5G関連銘柄の主力の一つにアンリツが上がられることが多いが、下記の写真にある製品が、同社が5G用途で提供している検査機器である。基地局の基幹部品でも無ければ、端末の重要なパーツでもない。所謂「テスター」でしかない。

5Gがきちんと普及しない限り、自動車の自動運転もコネクティッドも描かれた通りにならず、IoTも同様だ。また5Gが普及することでVR(仮想現実)/AR(拡張現実)が一気に活況を呈するようになるだろう。

またこれらは更に加速度を付けてクラウドの処理能力向上を要求する。東大やGoogleが量子コンピューターの開発で新聞を近時賑わしているのも、そうした背景があるからだ。

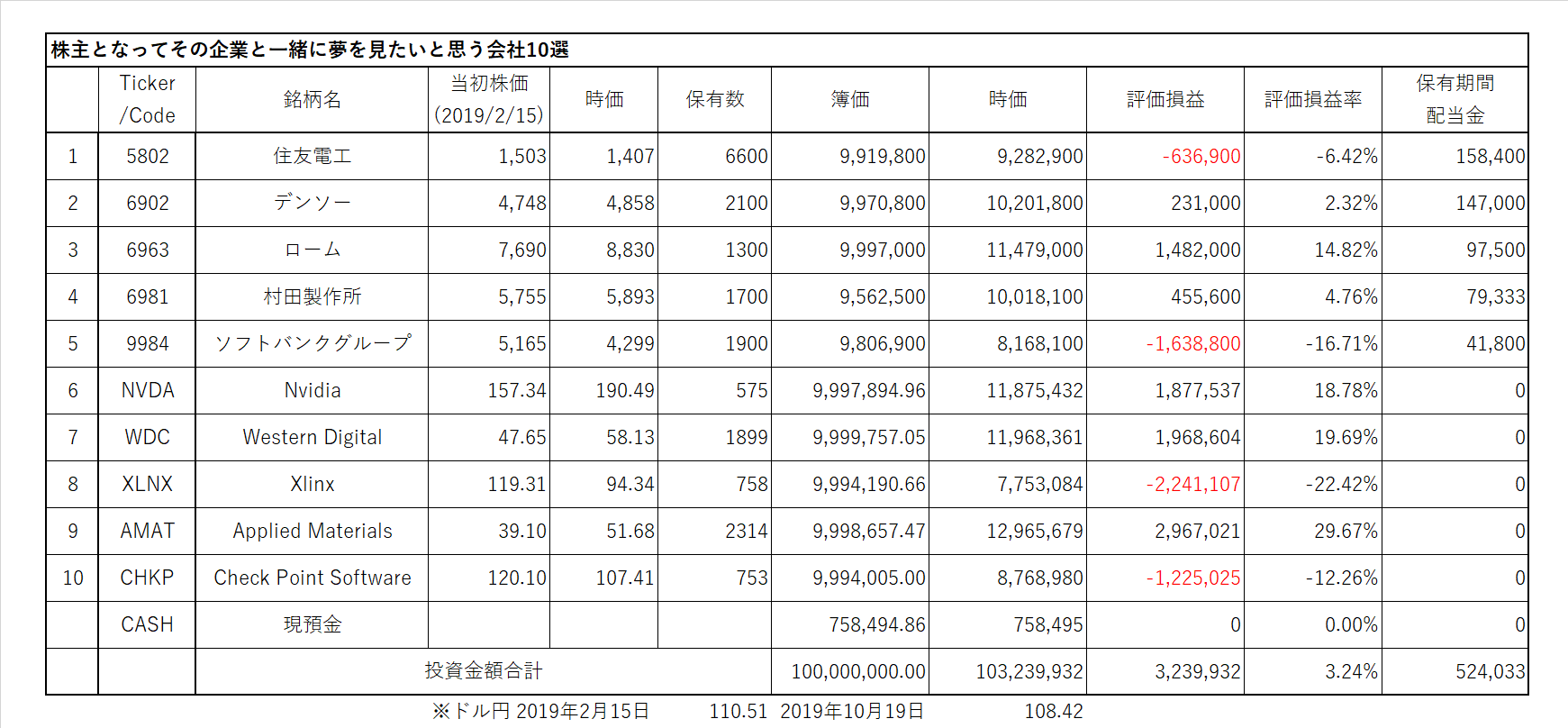

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

15日から17日に幕張メッセで開催された「CEATEC」の取材は私的には大きな収穫があった。私のように「日本株」だけが投資対象ではない、グローバルな投資家にとって、注目する右肩上がりのビジネス・トレンドの中で、日本の役割、日本企業の存在感などを把握するのにやはりこうしたビッグ・イベントのビジネスショウはとても役に立つ。

5Gがこの先爆発的に普及していく中で、日本が関われるキーコンポーネンツは電子部品しかない。SONY-EricssonがXPERIAは発表する(現時点はプロトタイプのみ)ようだが、既に韓国SamsungやLG、或いは中国のXiaomiなどは当然のことながら5G端末を販売している。間も無く次の世代(ミリ波帯対応)の端末も発売される。搭載されているCPUはQUALCOMMのSnapdragon。Snapdragonのアーキテクチャーはソフトバンク・グループ傘下の英ARMが作っている。

確かにSONYは数年ぶりにCEATECに帰ってきたように、優れた映像技術を使って、5Gを活かした機器を開発する。撮影機材もハリウッド仕込みでノウハウを蓄積しているから、新しい利用方法も出て来るだろうと思う。

また5Gの上で多いに展開が期待されるVR/ARについて、台湾HTCなども頑張っているが、SONYの方が技術的には当然上だ。

IoTを絡めて、今までのB to CモデルからB to Bモデルへと大きく時代は変化していく。ここに投資機会を見出せなかったら、もう投資は諦めた方が良いと思う程だ。

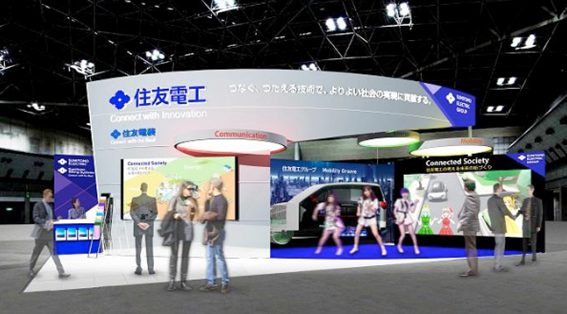

① 住友電工(F)

18日付で正式に住友電工もモーターショー2019への出展を発表した。「Connected Society 住友電工が考える未来の街づくり」をブーステーマに、同社が描く自動車と社会の未来や、そのデモンストレーションなどを幅広く紹介するという。こういう会社の実態を掴む上ではイベントは最大のチャンスだと言える。

まだ確信は無いのだが、これだけ台風の影響で日本の電力インフラや鉄道網が傷ついた。北陸新幹線の全配車などもその一例だ。だとすると、下記の製品ラインナップを見ていると、必要とされるものは非常に多いように思う。

決算発表は11月1日PM15:00

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

10月21日(月)から10月25日(金)まで、シンガポールで開催される第26回ITS世界会議シンガポール2019にも出展する。

「モビリティ社会づくりに貢献するデンソーの技術と取り組み」をテーマに、将来モビリティ社会の実現に向けてデンソーが取り組んでいるコネクティッドソリューションを紹介する。

例えば、サイバー攻撃から車両を守るためのサイバーセキュリティ技術、車載ブロックチェーンとQRコードを活用した自動車のライフサイクルのトレーサビリティ管理、車両の荷室情報を活用した積載率向上の取り組みなど、モビリティ社会を支える技術を紹介する。

これまで培った車載技術に加えて、自動車と様々なモノがつながるためのクラウド技術やデータ通信技術など、将来の社会システムに必要とされる技術開発の一端を見せる。

決算発表は10月31日

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

CEATEC2019のロームブースに行ってきた。ご覧の通り多くの人出で賑わっていた。

特に細かい電子部品を見ても分かり難い人にも分かり易いように車両のモックアップ製作をしてどこに使われるかが運転席周りへのアレンジで確認出来たのが下の写真。

今までと大きく違うのは、大きく自動車関連が打ち出されている点だ。勿論、炭化ケイ素(SiC)半導体を利用した部品も展示されているが、やはり人だかりが出来ていたのは分かり易いクルマの模型の周り。車載製品をメインに据えていく同社の姿勢が明確に伝わって来る。

決算発表は10月31日を予定

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

CEATEC2019の村田製作所のブースもこの賑わい。作っている製品自体は、ゴマよりも小さいMLCC(積層セラミックコンデンサ)などであるから、多くのものがパネルにされて展示されている。センサー類なども、玩具に搭載して機能を紹介していたり、デモを工夫したりして少しでも一般の方に分かって貰おうとしているが、説明員と色々と話をしているのはどこかのメーカーのエンジニア達であろう。根掘り葉掘り聞いていたのが面白い。

その中でひと際目立っていたのが下の写真にある「全固体電池」だ。IoTエッジデバイスで求められる小型・大容量化を実現として展示してある。

全個体電池については、同社のプレスリリースに詳細が記載されているので、そのURLを下記にご紹介する。

https://www.murata.com/ja-jp/about/newsroom/news/company/general/2019/1014?intcid5=com_xxx_xxx_hm_ms1_xxx

決算発表は10月31日

https://test.fundgarage.com/4418/

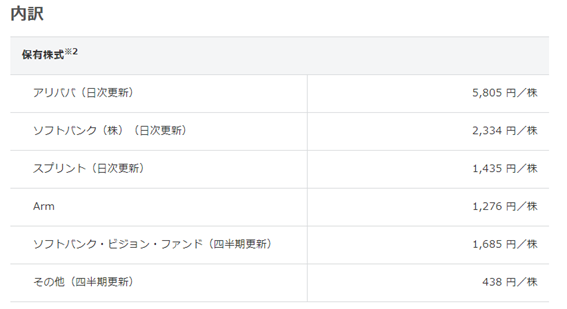

⑤ ソフトバンクグループ(J)

CEATEC2019で行われたカンファレンスで、QUALCOMMのシニア・バイス・プレジデントのDr. Edward G. Tiedemann, Jrのプレゼンテーションを聞いたが、同社が5Gのメインプレイヤーの一人であることには疑問の余地がない。そして同社が作るSnapdragonというCPUが単にスマホ端末に載るだけでなく、5Gで繋がる多くのデバイスに関わっていくのが(あらためて)明らかになった。そしてSnapdragonはARMアーキテクチャーだ。

前回も同じ図を掲示したが、下記の図を前回のそれと比較してみて欲しい。携帯電話のソフトバンクKK以外、すべて株価は値上がりしている。

そしてメディアがWeworkの件からソフトバンク・グループや孫会長の見立てについて悲観的な話をし、「この人達はソフトバンク・グループの株価を下げたいのかな?」と疑問に思うような記事が良く出て来るが、一株当たりの投資先のエクスポージャーを示す下記の図にWeworkの名前は無い。仮にビジョン・ファンドが100%、Weworkに投資していたとしても、その一株当たりの時価総額は総額13,501円の内、僅か1,707円に過ぎないことを今週もお伝えしておく。

前回(10月12日付)分

決算発表は11月6日 この後開催される決算説明会は要注目だ。

https://test.fundgarage.com/4420/

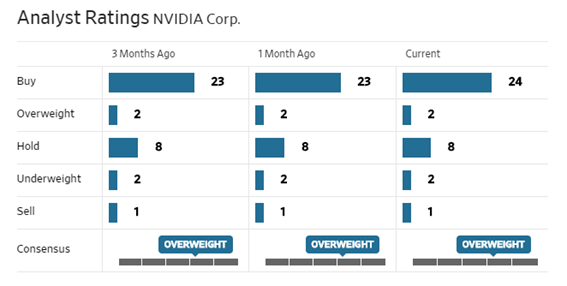

⑥ Nvidia(A)

エヌビディアが単なるGPUメーカーではないことを簡単に知ることが出来るページが同社のWebページに出来た。動画が豊富で、またメルマガの購読も申し込める。正に百聞は一見に如かずなので、是非、Webページを開いてみて欲しい。

今週もアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

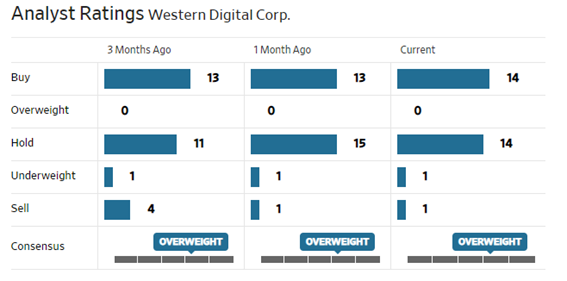

フラッシュメモリーのASP(平均販売単価)が上昇しているということを受けて、ターゲットプライスを引き上げるアナリストが増えている様子。新型iPhoneの売上が予想以上に好調だと言うのもポジティブな材料となっている。

ひとり、HoldからBuyに格上げした様子。

決算発表は10月30日を予定。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

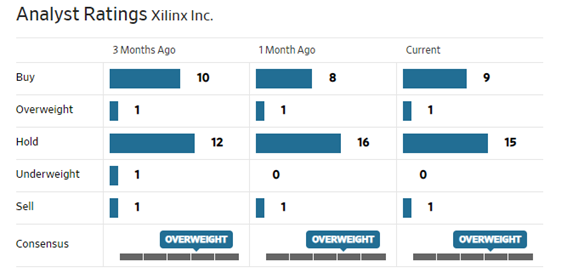

下にいつも示しているアナリスト・レーティング表で、HoldからBuyにひとり格上げした。恐らく野村のDavid Wongだろうと思われるが、ターゲットプライスは115ドルとしている。その根拠の一つがファーウェイへの納入が出来なくなっても(現状一番市場が危惧していること)、実際はもうあまり関係ないということだ。

それは多くのところに用途が広がりつつあるからだ。偶然、ロームのブースで「ザイリンクスのFPGAがこんなところまで進出してきている」という証拠写真も撮ってきたのでご紹介する。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

決算発表は10月23日

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

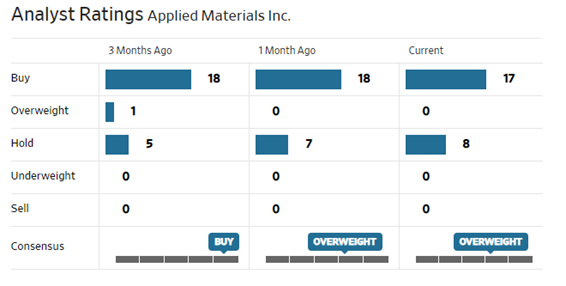

台湾の半導体ファウンドリーであるTSMCが発表した決算は投資家を安心させるものだった。そして設備投資を拡大することも併せて発表した。恩恵を受ける企業と言えば、当然最先端を行く半導体製造装置メーカーだ。

また併せてTSMCは2019年12月に米カリフォルニア州サンフランシスコで開催される半導体デバイスに関する国際会議「IEDM(2019 IEDM)」にて、モバイルデバイスと高性能コンピューティング(HPC)向けに最適化された最先端となる5nm CMOSプロセスプラットフォームに関する講演を行うことが、IEDMが公開した「Late News Paper」から明らかになった。

TSMCの5nmプロセスは、従来の7nmプロセスに比べて、ロジック回路密度がほぼ2倍(正確には1.84倍)、速度が15%向上(消費電力が同じ場合)、そして消費電力が30%削減(速度が同じ場合)という性能を発揮するという。これらの恩恵を受けるのもやはり最先端の技術を持つ半導体製造装置メーカーだ。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

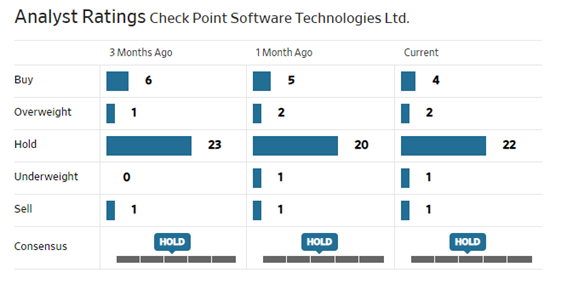

この手のサイバーセキュリティ企業の内情はなかなか掴みにくい。10月28日の決算発表までは動かしづらい展開が続きそうだ。

今週はアナリストのレーティングに変化はない。

決算は10月28日

https://test.fundgarage.com/4430/