所感/雑感

「なんで株価上昇?」と聞かれれば、「好転した市場センチメントに従って、悲観の修正が続いている」と答えている。でも日経平均株価は上昇したとは言え、PBRはまだ現時点でも1.10倍に過ぎないのが味噌だ。これは新年1月21日の20,719.33円の時と同じだからだ。日経平均は1,268.96円も上昇しているが、中身を見ればPBRは変わらない。ここに見られる現象こそが株価の本質的な価値、株式投資をする上では何より重要な基本事項の話となる。

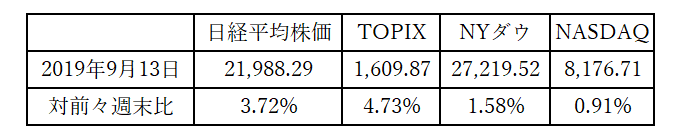

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

株価の代表的なバリュエーション指標(割安割高判断の規準値)であるPBRとPERという2つの指標の内のひとつが、株価は約1,270円(約6.1%)も上昇しているのに変わらない・同じということを不思議に思う人は多いのではないかと思う。もしかすると気がついている人自体が少ないかも知れないが・・・・。

株価の本質的な価値は「解散価値+期待収益」であるとはいつもお伝えしている基本的な考え方だが、この解散価値の正確な把握は本決算が発表されて初めて行える。つまり日本の場合、3月決算の企業が殆どなので、それらが発表される5月から6月に掛けて急速に塗り替えられる。

言い換えるならば、1月21日に発表されていたPBRは2018年3月期の決算データを元に算出されたもので、前週末9月13日のそれは2019年3月期の決算データを元に算出されたものだ。ご承知の通り、多くの悲観論をよそに日本企業は利益をあげている。勿論減益になったところもあるが、黒字である限り基本的に企業の解散価値は増加する。だからこそ株価は上昇したがPBRの水準は変わらない。このインプリケーションは投資家ならば強く肝に銘じておくべきだ。すなわち「株価の本源的な価値とは?」ということだ。

ならばもうひとつの成長期待についてはどうかという視点で、PERも比較してみる。1月21日のPERは12.04倍で先週末は12.51倍だ。現状の方が若干高いが、実は週明け9月9日時点のPERが12.04倍、この時の日経平均は21,318.42円と約670円の違いに過ぎない。

現状の日経平均株価の水準自体で「22,000円間近!」と単純な議論をすることに私はあまり大きな意味を見出さない。企業が収益を挙げて、解散価値が増え続ける限りにおいて、株価の本質的な価値は漸増を続けるわけであり、赤字が綿々と続かない限り価値は減りはしない。株価水準自体で「高安」を論じることは極めて空虚な議論と常々思うのはここに根拠がある。その延長線上にあるのがテクニカル分析と呼ばれるチャート分析だ。チャートでわかることは投資家心理的なもので、ファンダメンタルズは加味されない。

もしかするとこうしたバリュエーションの本質的な議論を意識せず、マクロで囃す悲観論と値位の関係が、スルスル上がる市場のサプライズの原因となり、株価は上昇した部分があると思われる。

もうひとつ、こうしたことに気がついたならば、ここでタイムマシーンに乗って、1月21日の市場を思い出して、今現在との違いを考えることもとても意味のあることだと言える。その前に「前週末と1月21日のPBRが一緒だ」ということに気がつかないとならない。

残念ながら、過去の時点で発表になったこうしたデータというのは、このインターネット万能の時代の今となっても中々検索し辛いものだ。下手をすると2019年3月期決算の数値で計算し兼ねない。

私がこうした事実に簡単に触れられるのは、ただ毎朝毎朝、一定数の数値データをエクセルに入力して記録しているからだ。昔は手書きの表だったが・・・・。時間は数分あれば出来ることだが、案外と「データは後からでもダウンロード出来る」と過信している人が多い。ファンドマネージャーは頭脳AIを(ディープ?)ラーニングさせるためにも、ずっと昔から同じ地道な作業を続けている。投資で成功するためには、多少の努力は必要だ。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

デンソーとBlackBerryが共同開発した統合コックピットシステム「Harmony CoreTM」が、今秋から北米で販売開始のSUBARU 新型レガシィに採用となったと11日に発表があった。詳細はMF10Cのデンソーの欄に記すが、この件のポイントは2点あると考える。

ひとつ目は、そもそもこの共同開発開始の発表は2017年12月にされており、それから約2年の歳月が流れてから、今回の採用車種まで含めての正式発表がされたということである。インテルもCPU開発で関わっているが、当然製品になるまでにそれなりに開発期間があり、それを完成車メーカーが次期新車に採用を決めて、世の中に実物として日の目を見るまで、更にこれだけの時間が必要だということだ。メーカーにとって、商品開発開始から販売開始までの時差とその間の開発費負担という点に留意して頂きたい。売上が計上出来るようになるまでは、全費用がメーカーの持ち出し、すなわち費用として収益を圧迫し続けるということだ。四半期毎の決算発表で株式市場は右往左往するが、如何にビジネスと時間軸が異なるかということはこれでも明らかだ。

開発が物凄く大掛かりになる新商品を開発し、クルマのように完成車メーカーが新車発表をするまでは、詳細を秘匿しておかなければならないものの場合、またはライバル企業への目くらましの為に公表できないものの場合など、四半期決算では何も見えてこない。寧ろ「売上は市場予想をビートしたけれど、最終利益が未達、収益予想も売上は伸びるが収益未達」という状態が続く。売上は既存商品と発表済みの商品から市場も予想が出来るからだ。

こうような例はアマゾンドットコムの決算などでも良く起こる。取り分け、ジェフベソズCEOのように「ウォール街を喜ばせるためにビジネスはしていない。カスターマーエクスペリエンスの向上が第一だ」と公然憚らずに断言するようなCEOが舵取りをして居る場合に起こりやすい。

四半期決算の内容と、それを上っ面だけ分析したコメントと一緒になって右往左往していたのでは、市場の波に翻弄されるだけ(高く買って、安く売ってしまう)で、高い投資収益を得ることは出来ない。だからこそ「右肩上がりのビジネス・トレンド」を追うことが重要になるといつも申し上げている。

もうひとつは、2017年12月のプレスリリースが説明している「ビジネス現場が見ているビジネス・トレンドにおける技術開発の背景」だ。

そのくだりをご紹介すると

「近年、自動車の安全性や利便性の向上に伴い、車両がドライバーに伝える情報は増加し、車室内には、複数のHMI(Human Machine Interface)製品が搭載されています。それぞれのHMI製品を作動させるためには、その特性にあわせ、個別に複数のOSが必要です。たとえば、安全性に関わるメーターには高い信頼性、進化スピードが速いマルチメディアディスプレイには最先端の表示を実現するOSが求められます。さらに、従来これらのOSは、複数のマイコンで個別に制御されており、表示内容や音声を複雑に連携、協調させることはできませんでした。これをBlackBerry社製の「QNX Hypervisor(ハイパーバイザー)」と呼ばれる仮想化技術で、特性の異なる複数のOSを独立化させ、一つのマイコンで統合制御することで、HMI製品同士の連携、協調を可能にし、必要な情報を、適切なタイミングで適切な機器に表示することを実現しました」

とある。

正に自動車のCASEのCとAとEの部分に関わる、クルマと人間が対話するインターフェースの技術的背景がプレスリリースとして噛み砕いて説明してある。つまり、ビジネス・トレンドには大きく技術トレンド(流れ)が必要だということも見えて来る。

だから私は「右肩上がりのビジネス・トレンド」を、いつも技術トレンドも絡めて追い掛けている。そしてその結果は嘘をつくことが少ない。

もうひとつ「自動車のCASE」全体に絡む話として、自動車部品世界最大手の独ボッシュが11日に、自動運転・ADAS(先進運転支援システム)分野の2019年の売上高が、前年比12%増の20億ユーロ(約2400億円)に上る見込みだと発表した。更にボッシュは自動運転技術の開発をより一層加速させるため、2022年までに40億ユーロ(約2800億円)を追加投資する計画を立てているという。

ドイツの景気自体はマイナスな話が多く聞こえてくるが、正にこれがビジネスの世界であり、投資をする上で特に気を付けないとならないポイントだ。つまり、マクロの話と全く別だとは言わないが、企業は将来を見据えて研究開発を進めていかないとならない。きっと足元で自動運転・ADAS(先進運転支援システム)分野の売上げが伸長したことで、より自信を深めていることと思う。因みに、独ボッシュは非上場の会社だ。日本にあるのは関連子会社ということになる。

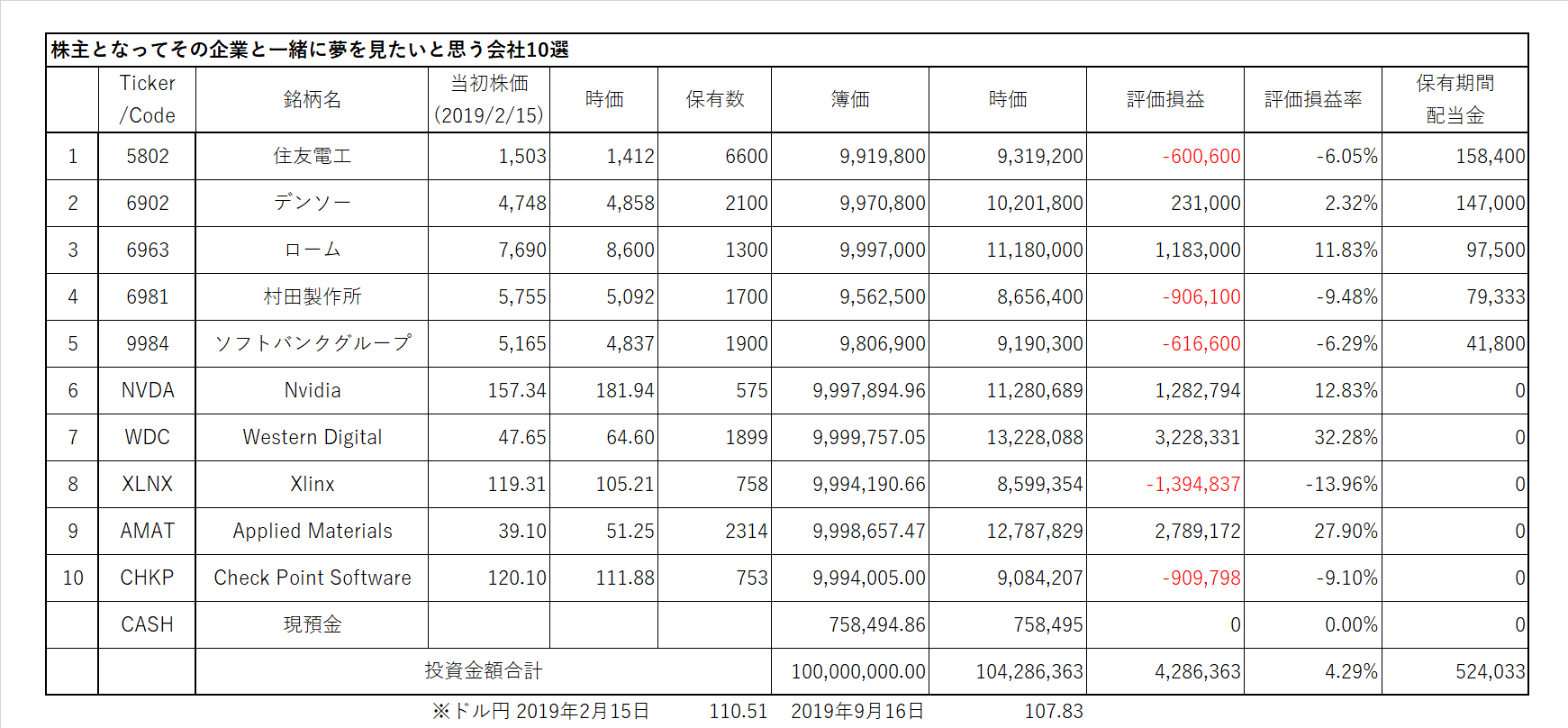

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

もうアップルが発表した新しいiPhone11をご覧になった方もいらっしゃるかもしれない。スペックなどもご覧になった方もいらっしゃるだろうと思う。私もその内のひとりだが、やはり現状のiPhoneXから買い替えるインセンティブは何処にもなかった。正直に言えば「ついにデジカメの機能アップしか出来なくなったか」と思ってしまった程だ。

アップル自体も限界を感じているのか、ビジネス・モデルをサブスクリプション・モデルへと変更しようとしている。だが、そのハードルはかなり高そうだ。やはりカリスマCEOの後を埋めることは難しいと見える。

個社の問題は兎も角として、それでもGAFAの一角として注目する人が市場にはまだまだ多いこと自体が懸念事項だ。つまり、スマホのビジネス・トレンドの右肩は「もう上がっていない」ことは明らかなのに、まだそこに未練を残してテクノロジー関連全般を評価しようとする目が沢山あるという事だ。たぶん先々を見間違えるだろう。MF10Cにはそもそも当初より入れていない。

① 住友電工(F)

今週は特になし。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

「デンソーとBlackBerryが共同開発した統合コックピットシステム「Harmony CoreTM」、今秋から北米で販売開始のSUBARU 新型レガシィに採用」と発表された。

これは2017年12月に既に「デンソーとBlackBerry、世界初の自動車用統合HMIプラットフォームを共同開発」と発表されていたもので、当然搭載するクルマの新車開発に関わるものであり、そう一朝一夕に開発したからと言って収益に繋がるものではないのが自動車部品の厳しい世界。この辺のタイムラグを投資の世界では読まないとならないし、また逆に言えば、こうした案件の積み重ねで収益予想も立てられているので、その意味では固い数字が読めるとも言える。

CPUはインテルのAtom® プロセッサー A3900シリーズが使われる。技術的なポイントは、異なる特性のOS上で稼働するコックピットの情報機器を単一のCPUで制御するところ。BlackBerry社はかつてビジネス用途で一世を風靡した携帯電話のメーカーだ。

実車のコックピットの写真は下記の通りだが、その効能をプレスリリースから引用すると

「運転中の車両周辺やドライバーの状況に応じた注意喚起・警告を、わかりやすい表現で、わかりやすい場所(表示器)へ、違和感のないタイミングで表現したり、液晶で構成されたメーター画面とセンターディスプレイの連携により、一体感のあるアニメーション表示や、メーター画面内へのナビ画面の一部表示などが可能になります。また、メーター画面とセンターディスプレイ画面に高い描画力が必要な場合も、一つのマイコンを性能更新することで、双方の機器への描画に必要な処理性能を確保することができ、商品力向上とコストダウンの両立に貢献します。」

とある。

カーナビ登場当初、運転席に液晶画面で綺麗な地図を表示したのは日本だけだったことを覚えている人は、そう多くないかも知れない。欧州車は「Turn by Signal」と呼ばれた、矢印だけの表示に留まった。欧州車も今では賑やかな画面になってきたが、それが更に飛躍するという事だ。テスラのそれほど「物々しくない」ところが個人的にも気に入っている。

https://test.fundgarage.com/4386/

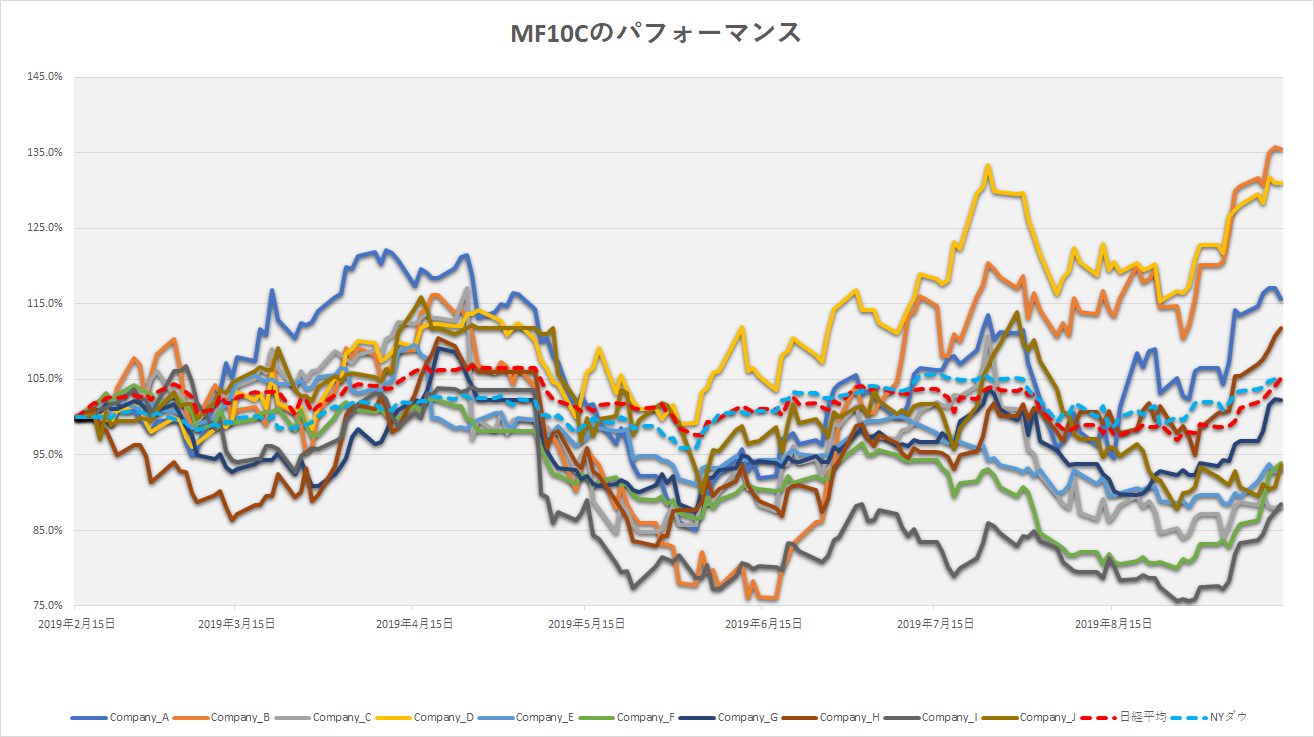

③ ローム(H)

いつの間にかMF10Cの日本株の中で騰落率的には先頭を走るようになっている。ファンドへの組入れとは違い、MF10Cを始めた2月15日を起点に全銘柄比較しているからある意味仕方ないことなのだが、当初はワースト・パフォーマーであったのも事実。3月頃は「なぜ損切りしないのか?」という声も聞こえたぐらいだ。「短期目線で判断していませんから」としか返答のしようが無かったが、事実、需給だけとか、気がつかれていないからだろうとか程度にしか考えていなかった。収益動向や開発動向などは常にフォローして問題ないと思っていたからだ。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

ロームの動きと違って、MF10C開始直後はそこそこで、5月からワースト・パフォーマーとなり、近時回復傾向にあるのが村田製作所だ。米中貿易摩擦問題に振り回されて弱気虫が騒ぎ出すから仕方ない。また村田製作所の場合、昔から同じ特徴を持つのだが、新商品開発や生産能力増強のための設備投資に伴う減価償却が一時的に収益圧迫要因となって現在のように売られる現象がよくある。減価償却は機械的に定率法で損金計上されてしまうが、売上の方が季節要因やマクロに絡む様々な要因で短期的には変動することは避けられない。寧ろ一番怖いのは、設備投資をしなくなった場合だろう。先々の未来を企業側が描けなくなった証拠だからだ。今は一生懸命設備投資を続けている。一言で言うなら「貯め」の時期と言えるのかも知れない。

同社のWebサイトの中に皆さんの参考にもなると思われる動画を見つけたのでご紹介する。MLCC(積層セラミックコンデンサ)の作り方が非常に分かりやすいCGになっている。お時間ある時に数分だけ。

https://www.murata.com/ja-jp/support/library/video/productvideo/capacitorvideo17

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

ZOZOがYahoo!傘下になるという事でソフトバンク・グループ入りが決まった。ZOZOがお好きな方もいらっしゃるだろうと思うので、あまりに辛らつな言い方は控えるが、最初聞いた時「なんだそれ?」と正直思った。日本のIPO市場のいい加減な価格形成システムの一断面を垣間見たという感じだ。だからこそ、ビジョンファンドがAI関連で投資出来る日本企業は無いと言い切る訳だが、最終的に孫さんがYahoo!傘下という形で引き取ったのは皮肉の様でもあり、時代の笑い話のようにも思えてならない。ビジネス的にはYahoo!傘下なら使える面もあると思われる。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

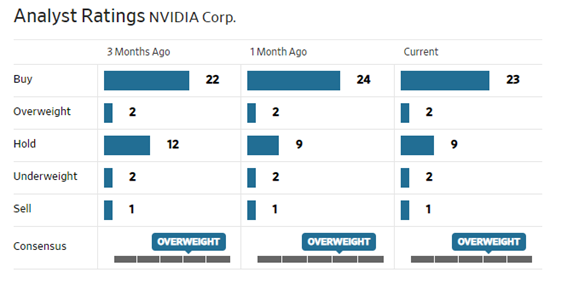

13日、ドイツ銀行のアナリストがHoldからSellに格下げし、ターゲット・プライスも$158としたようだ。影響力があるのならばダウンサイドリスクは約14%。このアナリストの論点が見えてこないのでなんとも断定は出来ないのだが影響は殆ど無いだろうと思う。

MF10CにNvidiaがある最大の理由は、当然AIというビジネス・トレンド。この分野の主役はNvidiaだからだ。AMDやXlinxも当然競合であり、ライバルだが、まずその市場自体がまだ初期であり、これから拡がることを考えると、そのポテンシャルはまだまだ未知数なほどに大きい。

ネガティブな視点は、メラノックス買収がスムーズに上手くいくかだと思われる。

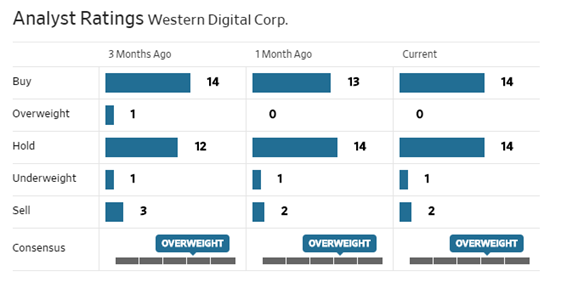

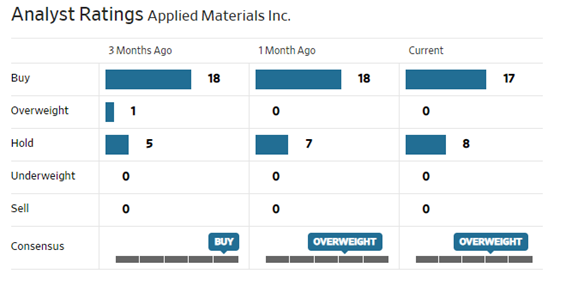

集計にドイツ銀行の変動が入っているとするとしても、全体の分布は殆ど変わっていない。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

NAND分野でも競合でもあるマイクロンテクノロジー(MU)もいつもフォローしているが、やはり半導体の価格上昇を評価して、底打ちを考えているようだ。ただ先週もお伝えした通り、価格変動は勿論ポジティブだが、その背景にある「右肩上がりのビジネス・トレンド」をきっちりと押さえておいて欲しい。

英語で恐縮だが「5G vs. 4G – A Side-by-Side Comparison」という5Gと4Gがどう違うのかを説明しているWebをご紹介する。非常に分りやすいし、Western Digitalの視点でこれを説明しているところが味噌だ。全然関係ない「胃薬」の話などは説明しないのだから。

最後の部分にこんなリンクもある。ご興味あれば、是非開いてみて欲しい。

Learn More about 5G

Edge Computing: 5 Design Considerations

5G — Where Are We and What’s Next?

Top 8 Mobile Market and Technology Trends

先週、SELLからHOLDに変えたアナリストがひとりいたが、今週はBUYがひとり増えた。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

果報は寝て待てとでも言わんが馬鹿りと思う程、足許では良くも悪くもニュースフローが無いのだが、10月1日のサンノゼを皮切りに、オランダで11月12日、アジアは北京で12月3日から、それぞれ2日間のXILINXのDeveloper Forumが開催される。その詳細を説明したのが下記のWebページ。

https://www.xilinx.com/products/design-tools/developer-forum.html

右肩に「Register Now」の文字が赤枠で光り、私に登録することを促すが、残念ながら現状のFund Garageの経営ステージはこれらに登録して現地取材をする段階までは行っていない。これらに直接行けるようにもなると、リサーチもレポートの幅も、当然その他のサービスの品質も向上出来ると思うのだが、地道に続けていくしかない。

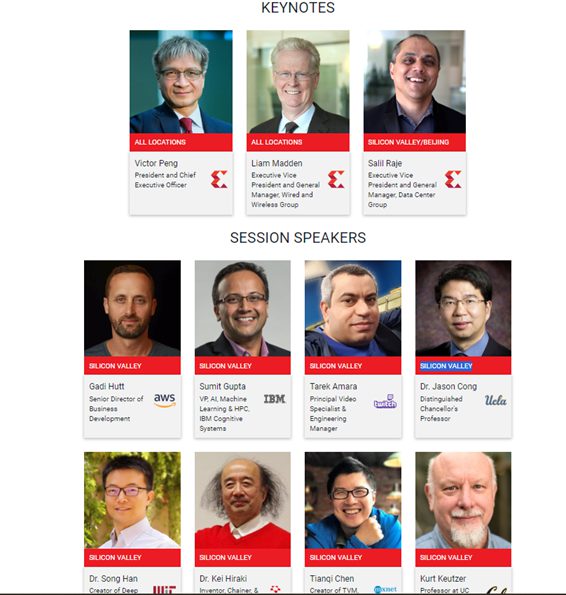

さて、下記のKEYNOTESスピーカーは当然のこととして、続くセッションスピーカーの顔ぶれ(会社名を含む)を是非良く見て欲しい。AWSやIBMは当然(?)としても、MITなどからも参加している。こうした人達と共に、「Data Center Group」「Hardware Developers」「Core Vertical Markets」「AI Scientists & Developers」「Application Software Developers」に分かれて各セッションが行われていく。

まずはKEYNOTESを聞いた後、最初は「Core Vertical Markets」の「Automotive System Architectures from ADAS to Autonomous Drive California」を聞いて、午後からは「Data Center Group」の「Develop & Deploy accelerated applications at global scale on Amazon EC2 F1 Instances, Gadi Hutt AWS Gold」に回って、そのまま「FPGAs: Accelerating Data Center Applications in the Storage Tier Sacramento」みるか、などと思いを巡らせているだけでも楽しくなる。勿論、そのセッションの概要を見ているだけでも多少はインスパイアされるものはあるのだが。

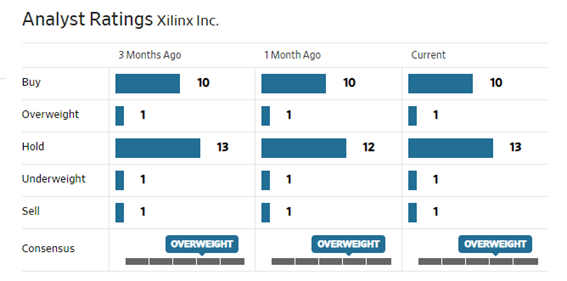

アナリスト評価は先週と変わらず。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

今週は特にありません。

先週とアナリストレーティングは変わらず変化なし。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

遂にIoTの世界でも、今年最もお尋ね者と思われているマルウェア「Echobot」が猛威を振るい始めたらしい。9月12日同社がプレスリリースで発表している。同社の脅威インテリジェンス部門が見つけたようである。Echobotとは、さまざまなIoTデバイスに対して広範な攻撃を開始したMirai IoTボットネットの新しい亜種で、「HTTPを介したコマンドインジェクション」の脆弱性を急増させる。

この時代、セキュリティ・ビジネスが不可欠な存在であることは疑いのない事実だ。

今週は特にコメント有りません。

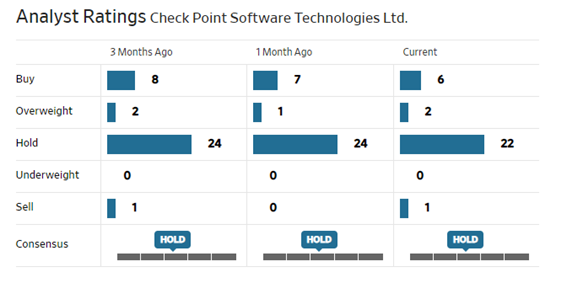

アナリストレーティングに今週は動きなし。

https://test.fundgarage.com/4430/