所感/雑感

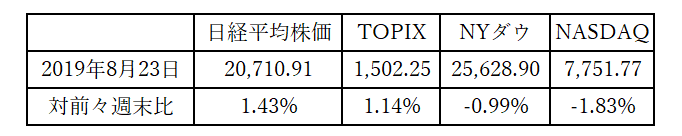

まるで23日だけの為にある一週間という様相だったが、結果的には市場想定とは違う要因で「その時、世界市場が動いた!」、という感じだ。日本市場ではその内容を織り込んでいないので、週明けは厳しい展開となるだろう。8月19日~8月23日の各市場の騰落率は下記の表の通り。

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

上記表の日経平均株価とNASDAQとを比較すると、プラスマイナスが正反対で、合算すると絶対値は3%を超える。それは週末金曜日の米国市場でNASDAQは△3.00%、NYダウでも△2.37%の下落を演じているからだ。逆に日本市場は僅かながらも金曜日はプラスで終わっている。

23日金曜日は米国ジャクソンホールで各国中央銀行総裁会議が行われ、ジェローム・パウエルFRB議長が今後の利下げについてどのようなコメントをするかで各国の市場が注目していた日だ。だからこそ、連日日本市場の売買代金は1兆5千億円程度に留まる超閑散相場を演じた訳だ。日本株市場は「マクロ」の話とトップダウン・アプローチだけで投資判断を決めてしまうパッシブ運用全盛なので、完全に米国従属市場となってしまっている。

米国市場のマクロ環境など殆ど関係ないだろうと思われる中小型株までも、こうなると動きを停止する。一部の材料株だけが「マニアック」に動いているというのもおかしな話だと思う。

FRB議長の声明は可もなく不可もなく、正に無難な内容だった

本来的には一番市場が気にしていたのは、23日のジェローム・パウエルFRB議長の声明なので、今後も引き続き利下げの用意があると受け取れる内容の発言で、市場は少なからず安堵した筈だ。(個人的には未だに利下げの必要性を感じていないのだが・・・)

恐らく、年内に25bps~50bps程度の利下げをFRBは行うのだろう。タカ派の意見があろうとも、かつてのグリーンスパン元FRB議長が行っていたような「市場での解釈が如何様にも可能になる」ようなグリーンスパン文学のような声明を発することが出来ない限り、言い換えるならば「市場との対話」が生まれたばかりの赤子のデリケートな肌をケアするように慎重に・丁寧に・ソフトに・正確に出来ない限り、今のムードを覆すことは難しいからだ。

今現在の市場は、特に債券市場はそうしないと収まらないであろう。その債券市場に感化されている株式市場も同様だ。ただこの段階からの利下げはかなりな劇薬をFRBが飲むことになる。それは忘れてはならない。

やっぱり主役はトランプ大統領、そして準主役は習近平国家主席だった

あれだけ市場が注目していたジャクソンホールのジェローム・パウエルFRB議長の影を薄くしたのは、やはりトランプ大統領と習近平国家主席だった。

トランプ大統領は「中国は米国製品750億ドル相当に(政治的動機による!)追加関税を課すようにすべきではなかった」とツイートし、既に発動している2500億ドル(約26兆3000億円)相当の輸入品への25%の関税について、税率を10月1日から30%に引き上げること、また、9月1日と12月15日の2回に分けて発動を予定している残りの3000億ドル相当に対する関税率を従来発表の10%から15%に変更することを明らかにした。

やはり主役はこちら、米中貿易摩擦(戦争?)こそが本丸だといえるだろう。大国同士の鍔迫り合いがどこまで、いつまで続くのかが見えてこない限り、市場は落ち着けない。

原稿執筆時点ではフランスで週末行われているG7首脳会議からは、恐らく何も決定的な好材料は出て来ないだろう。

750億ドル VS 3000億ドル

中国が決めたのは米国製品750億ドル相当に対する関税引き上げ。これは先に米国が決めた3000億ドル相当の中国からの輸入品に対する報復措置。1対4の割合だ。ここでのインプリケーションは大きい。

- 中国には3000億ドルには3000億ドルとするだけの弾がもうない

- 習近平国家主席としても、やられっ放しでは国内で権力地位を維持し難くなる

中国の国内情勢、すなわち習近平国家主席の足元も決して盤石ではない。10月1日の国慶節(日本で言う建国記念日)を祝う式典では北京で軍事パレードを含む記念イベントで、共産党一党支配のトップとして世界にその威信を誇示したいところ。だが、この米中貿易摩擦問題は世界中が注目しているため、惨敗も出来ない代わりに、代償としてこれ以上景気にブレーキを掛けることも出来ない。

更に言えば、収まる兆しの無い香港での「逃亡犯条例」の改正案を巡る抗議活動も共産党による国内絶対支配への明確な対抗勢力だ。台湾が米国からF16戦闘機を大量購入することも、以前ならば有り得ないことだったように思われる。国家主席の権力体制維持も盤石な状況とは言えない。

消耗戦を望むのか、妥結点を探るのか

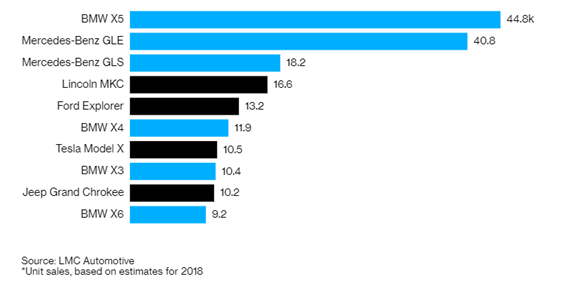

中国側の750億ドル相当の関税の中身は、実はそう厳しいものでは無い。9月1日に発動されるのは米国産の大豆と原油に対する5%の追加関税。12月15日からは米国からの輸入車に対して25%の関税が“再開”される。一部の車種には10%が上乗せされる。最高では50%になるとも言われているが、車種別に見ると、全く違った絵が見えて来る。それが下記のチャートだ。

米国から中国へ輸出される車のTop10の内、実に6車種までがドイツBMWとBENZのSUVだ。勿論、米国内工場で生産されているものなので、米国製ではあるが、所謂「アメ車」ではなく「ドイツ車」だ。この辺りに何か「サイン」が込められているような気もするが、トランプ大統領は真正面で受け止めて、直球を投げ返してしまったのが現時点だ。

ただ両トップにとって、一番の関心事は「自国の経済発展」であり、更に言えばトランプ大統領は大統領再選であり、習近平国家主席は盤石な共産党一党支配の中で絶対的権力だ。

プライドと面子の為だけにいつまでも消耗戦を続けられるとは思わない。それには両国とも大き過ぎるからだ。落としどころを探る展開はまだ続くだろうが、永遠と続くものでは無い筈だ。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

4-6月期決算、エヌビディアのように早いところでは5-7月期の発表も終わり、間違いなく注目しているビジネス・トレンドは右肩上がりで続いていることが確認出来た。

資本市場が米中貿易摩擦問題などで荒れ狂おうが、抗議デモ起ころうが、技術者たちはそんな事とは無関係に技術開発に勤しんでいるからだ。それは昔の記憶を紐解いても証明出来る。

80年代の大バブルが崩壊したのちの数年間、私のような職業の者たちは皆同様に「世界が終わった」ぐらいの悲嘆に暮れていた。だが一方で「僕らにバブルは関係なかったから、バブル崩壊も関係ないよ」と嘯く人達は多かった。だかこそ、金融業界以外は前進していた。特に技術開発の世界だ。代表的な例はインターネットだろう。また携帯電話もその一例だ。

残念ながらそんな彼らも「失われた20年間」の中で、結局は巡り巡って景気後退の影響を受けるのだが、決して直接的なものでは無かった。

つまり、AIの開発も、5Gの準備・普及も、IoTの進行も、そして自動車のCASEへ向けた動きも止まっていない、いや止まりようが無いという事だ。

嘗て澤上投信の創業者が2003年頃に下落する日本株市場を見ながら「お金の続く限り株を買いたい」と言っていたのを思い出す。今が正にその時だろう。澤上さんと私がちょっと違うのは、私は米国株に相当目線が向かっていて、気がつくと米国株ばかりになってしまいそうだということぐらいだろう。ただ、それでも日経平均株価の平均PBRが1.02倍というのは笑止千万だと思う。「バリュー株投資」を嗜好している投資家は日本株市場からは消えてしまったのだろうか???

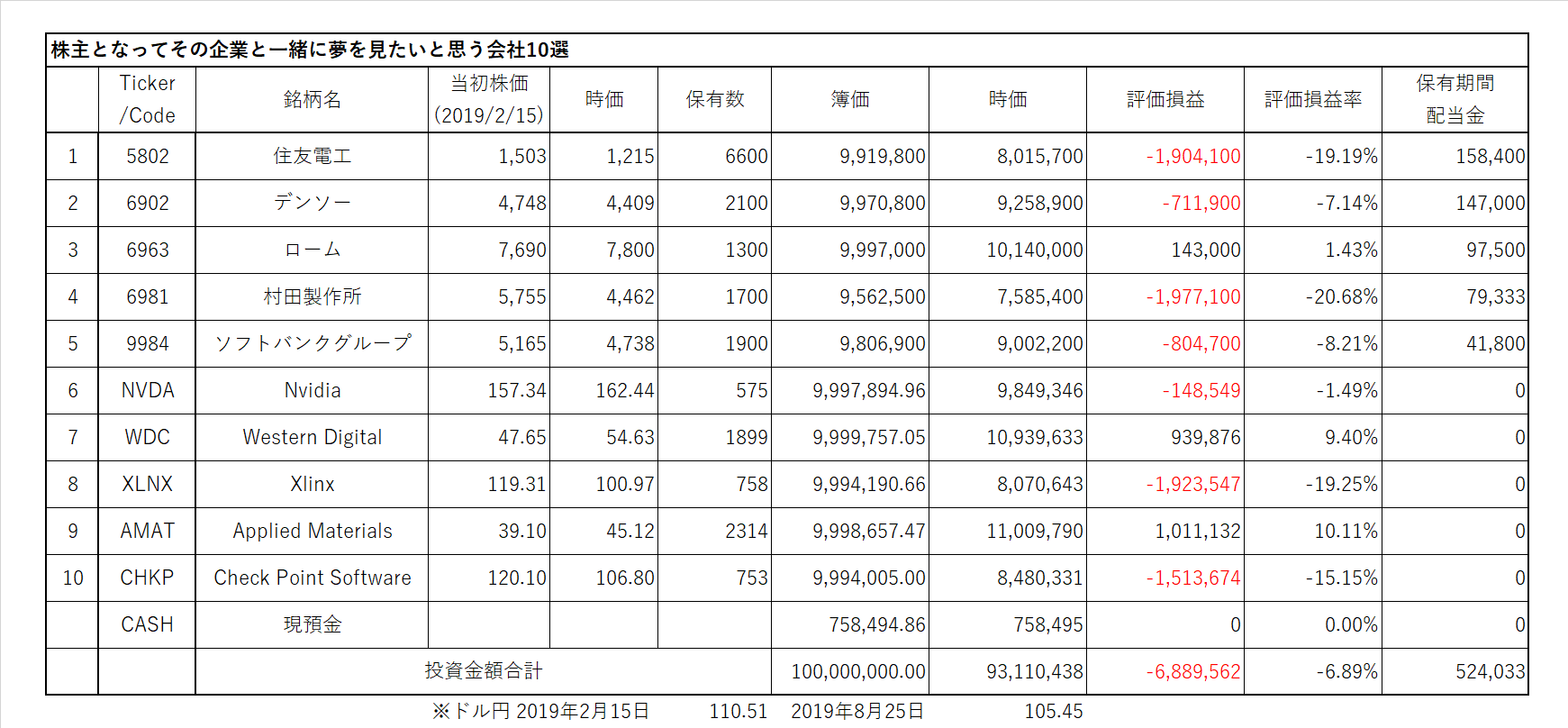

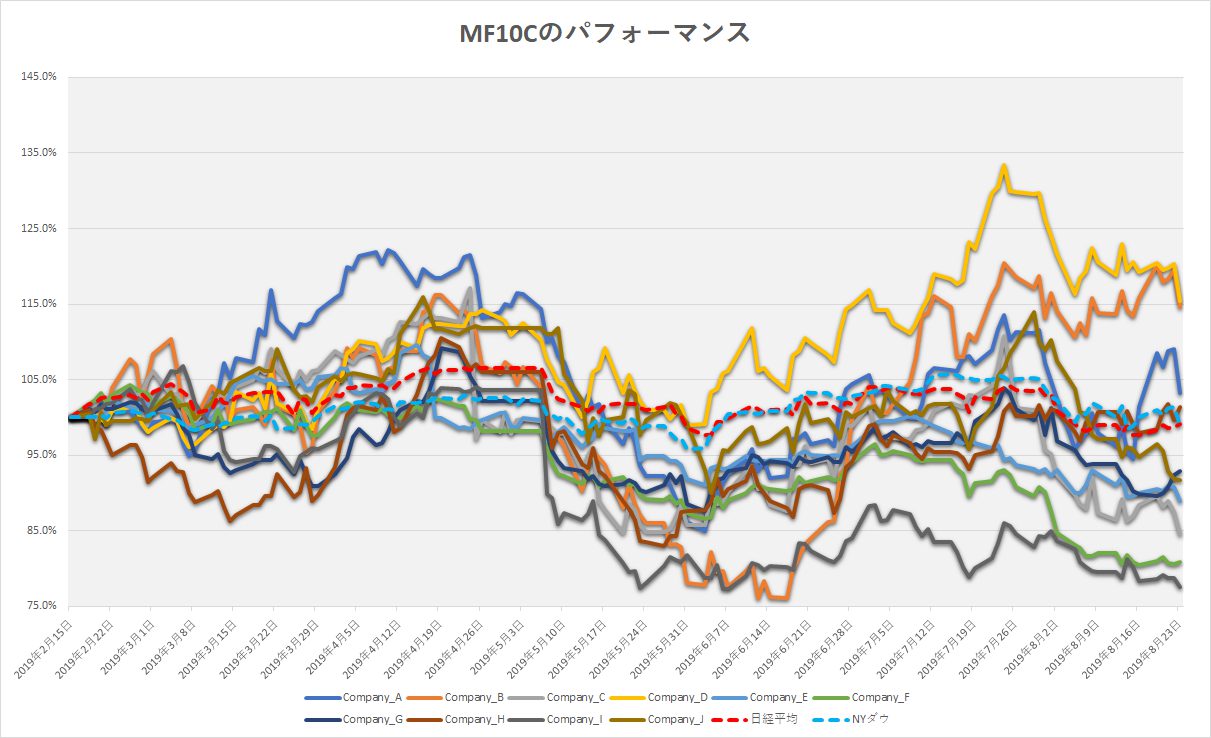

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

今週は個別のコメントは特になし。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

デンソーの最近のテレビCMが可愛いのをご存知だろうか?ご存じない方は下記のURLから入って頂ければ確認出来る。

https://www.denso.com/jp/ja/about-us/densoworld/

その中で気になったのは、この「ドライバーステータスモニター」。開発自体はかなりな時間を掛けてきたと思うが、テレビCMでアピール出来る段階なのだということで気になった。

自動運転のレベル3以降では、何かあった時にクルマがドライバーに運転を戻す。その時に、ドライバーが熟睡していたり、スマホに夢中だったりすれば瞬時に運転を返すことが出来ない。その為、ドライバーの状況をクルマが把握しておく必要があるが、それがこの「ドライバースタータスモニター」だ。

当然、飲酒運転などのチェックも可能になり、呼気に含まれるアルコール濃度が一定量を超えるとエンジンが始動しないという対応も可能だ。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

21日付プレスリリースに

「大型・小型、両液晶パネル対応の車載6ch LEDドライバ「BD81A76EFV-M」を開発。 3inchから12inchクラスの車載液晶を駆動、制御基板のプラットフォーム化に貢献」とある。

何かといえば、自動車のカーナビやセンターインフォメーションディスプレイ、クラスターパネルに向けた液晶バックライト用LEDドライバICのことで、従来の4チャネル出力品が8inchクラスの液晶パネルアプリケーションまでしか対応できなかったのに対して、本製品はより大きな10~12inchクラスのアプリケーションに対応することが出来るというもの。

今のクルマの運転席のひとつの流れは、視認性やデザイン性向上を目的として、カーナビ、クラスター、ヘッドアップディスプレイなどを大型液晶パネル化することだ。これに伴い、液晶バックライトLEDの灯数や明るさに対する要望も多種多様になってきており、LEDドライバには多チャネル化をはじめ、調光の高度化やLEDちらつき防止などが求められている。ロームは得意のアナログ設計技術を駆使して対応半導体を開発した。

地味である。実に地味であるが、同じようなことがガラケーの時代に起きた。単なる着信音の世界を着メロ文化に進化させ、iPodなどのきっかけとなったのは、実はロームがアナログ技術を駆使して作った和音音源チップで2003年には64和音チップを開発したから、というのが着メロ文化発展の裏事情だ。

クルマのCASE、多くの電装品を分かり易く使い易くするには大型ディスプレイが必要であり、それを車載用品質で作らないとならない。こうした一見地味な技術開発の積み重ねこそが、大きなトレンドの源流になることを技術の歴史は証明している。そんな一品となることが予想される半導体である。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

村田製作所の株式が、ESG投資の代表的なインデックスである「FTSE4Good Index Series」及び「FTSE Blossom Japan Index」構成銘柄に採用された。詳細はプレスリリースを参照頂きたいが、意義としては、①ESG対応のしっかりした企業としてグローバルに認知された、②年金基金などのESG投資の運用対象に入り、自動的に株が買われる、ということが挙げられる。

本質的に株主として喜ぶべきことは①なのは確かだが、株価の事を考えると②のインパクトが大きいかも知れない。

詳細は下記URLからご覧頂きたい。

https://www.murata.com/ja-jp/about/newsroom/news/irnews/irnews/2019/0821?intcid5=com_xxx_xxx_hm_ms1_xxx

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

今週は個別のコメントは特になし。

https://test.fundgarage.com/4420/

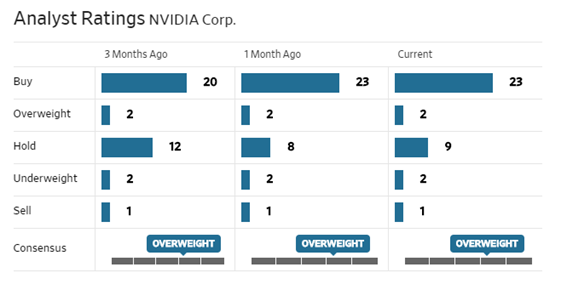

⑥ Nvidia(A)

ポジティブな5-7月期の決算発表を前週に済ませ、今週の目玉のニュースは「マイクロソフトのオンラインゲーム「マインクラフト」が同社の最新GPUの技術を採用する」というものだ。

レイトレーシングと言っても、恐らく興味を惹かないとは思うが、実際の画面を見て貰うと「なるほどね」と思って頂けると思い、エヌビディアのURLをご紹介する。

是非、パソコンで見て頂きたい。下記URLをクリックして少し下にスクロールすると、動画のマークが出て来るのでクリック。解説は英語だが、before/afterが見ていてわかるので、楽しめるのでは無いかと思う。GPUの元々も役割はここにある。

レイトレーシング自体は2018年にエヌビディアが開発し技術だ。

まだ今日現在でアナリストの評価は変わっていない。

https://test.fundgarage.com/4422/

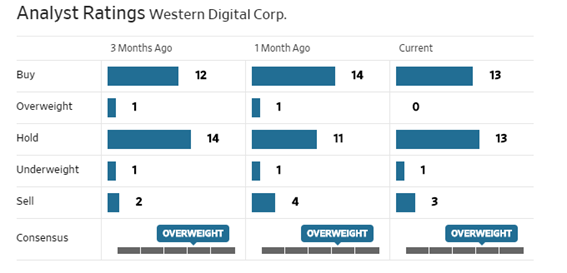

⑦ Western Digital(B)

ゼタバイト時代到来!という話をいつもさせて頂いている中で、4TB(テラバイト)などというサイズは小さい話に聞こえるかも知れないが、数年前に遡ることが出来れば、テラバイト級のHDDを自宅のパソコンに使うなんてことは想像も出来なかった筈だ。ましてやAmazonやMicrosoftのクラウドサービスも個人で簡単に使えるなら尚更だ。

私自身は勿論クラウドサービスを利用している。1994年に結婚して以降の写真は、フィルム写真は全てデジタルデータ化した上で、ふたつのクラウドサービスにアップしている。その上で、現データは自宅のストレージに保存し、自宅内の全てのモニターで観ることが出来る設定にまでしてある。

そんな中で、現在私のパソコンには7台のHDDが搭載してあり、内訳は3TB×4台と2TB×3台で合計18TBのストレージ容量があるのだが、実はこの2TBのHDDはやや古い。古くなるとHDD内のモーターとシークヘッドに異常を来したり、発熱の影響で回路上にトラブルが生じたりするので定期的に交換して置いた安心でもある。実は発熱の問題で、先週末アマゾンのクラウドサービスであるAWSが日本でトラブルを起こしている。

というわけで、ウェスタンデジタル社の4TBの3.5インチHDDを購入したので、その写真をご紹介する。これをパソコンの筐体の中に実装する。

考えてみれば、この3.5インチサイズのHDDのケース自体(右側)は2000年以前から大きくは変わっていない。にも関わらず、容量は2000年が20GB程度だったものから2000倍にもなっている。一方で価格はほぼ半値に低下したのだから、ビット当たりのストレージ単価は劇的に下がっている。

これこそが、ゼタバイト時代到来を可能にする技術革新と価格低下だとあらためて納得する。有難い話だ。

先週とアナリストレーティングは変わらず変化なし。

https://test.fundgarage.com/4424/

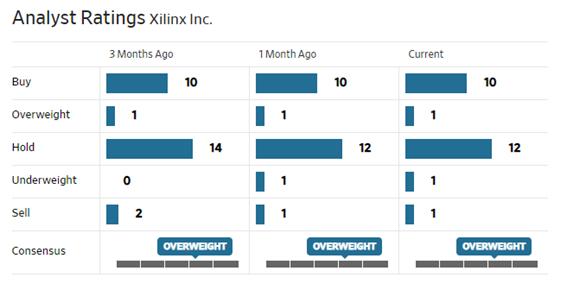

⑧ Xlinx(C)

これも専門的過ぎるとお叱りを受けそうだが、先週発表された同社のプレスリリース。動画説明などもある。これからのAIや5Gや自動運転などのカギとなるFPGAの登場である。

https://japan.xilinx.com/news/press/2019/xilinx_announces_the_worlds_largest_fpga.html

今週もアナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

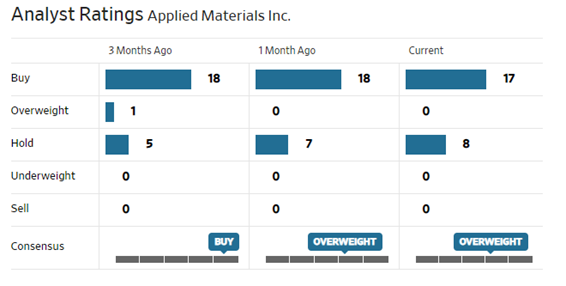

⑨ Applied Materials(D)

今週は個別のコメントは特になし。

BUYからHoldに変えたアナリストがひとりいる。

https://test.fundgarage.com/4428/

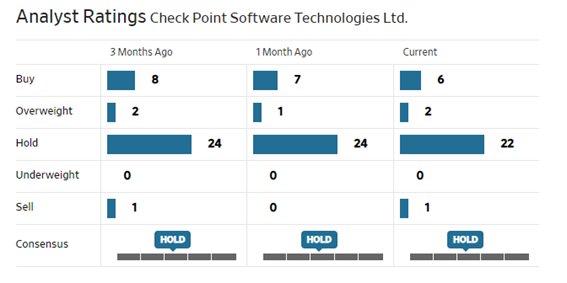

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

今週は個別のコメントは特になし。

アナリストレーティングに今週は動きなし。

https://test.fundgarage.com/4430/