所感/雑感

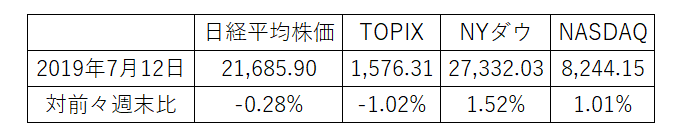

先週(7/8~7/12)の日米各株式市場の騰落率は下記の表の通り。今週はNYダウが初の27,000ドル乗せ、S&P500が初の3,000pts乗せ、そしてナスダックも高値更新と、米国市場からは景気の良い話が随分と聞こえた。しかし、ご覧頂けるように、日本市場の株価指数は日経平均もTOPIXも対前週末対比で共にマイナスだ。なんとも不甲斐無い。

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

日本市場は売買代金も7月に入ってから2兆円を超えたのは月初1日だけ。今週は1兆6千億台から1兆9千億台のレンジの中で平均は1兆7千億株程度。なぜ日本市場はこうも体たらくなのか?

米国株を今週は買った

市場コメンテーターたちが注目材料として挙げるのは、米国FRBの利上げの動向であるとか、米国雇用統計の評価分析など海外の話が殆ど。「おいおい、ここは日本だよ」と言いたくなる。ただそれだけ日本企業が米国などのマクロ景気の影響を受け易いビジネスモデルになったという事なのかも知れない。前向きに、良いように解釈すればだが・・・。

ならば、いっそのこと、一部の小売りや消費など、日本国内の内需系企業への投資以外は全て外国株、取り合わけ米国株にされては如何だろうかと思ってしまう。

米国株の売買に関して、未だに大手証券のリテール部門は、ディーラの仕切り玉(ディーラが自己ポジションで保有したり、売却したりしている銘柄)を日本時間で高い手数料で販売したり、売りを決めたりしているようだが、ネット証券を使えばリアルタイムで米国株など売買出来る。事実、今週9日(火曜日)には私自身が米国株を買った。楽天証券でNY市場の寄付き直後の安い場面(日本時間の10時半から11時頃)、リアルタイムでちょこちょこと買い膨らまして日付が変わる前に就寝した。そしたら翌日には、もう含み益に変わっていた。

勿論MF10Cの銘柄を買っているが、一番調子が良いのは、既に手数料込みで+12%を超えている。全然短期売買をする気はないので、引き続き、買い乗せしていくつもりだ。情報量も執行手続きも、殆ど何ら日本株と変わらない米国株を日本の投資家が殆ど手を出さないことが私には信じられない。何故なら、時代をリードする企業は、日本には本当に少なくなってしまったから。

因みに、私はFRBが利下げするかしないか、25bpsとするか、50bpsとするかなどという議論には殆ど今は興味が無い。寧ろその話で市場が短期的に突っ込むならば買い場だと思うし、上がれば保有株の含みが殖えるだけなので、どちらに転んでも文句は無い。見ているのはビジネス・トレンドだけだ。間違いない大きなビジネストレンドの波が押し寄せている。

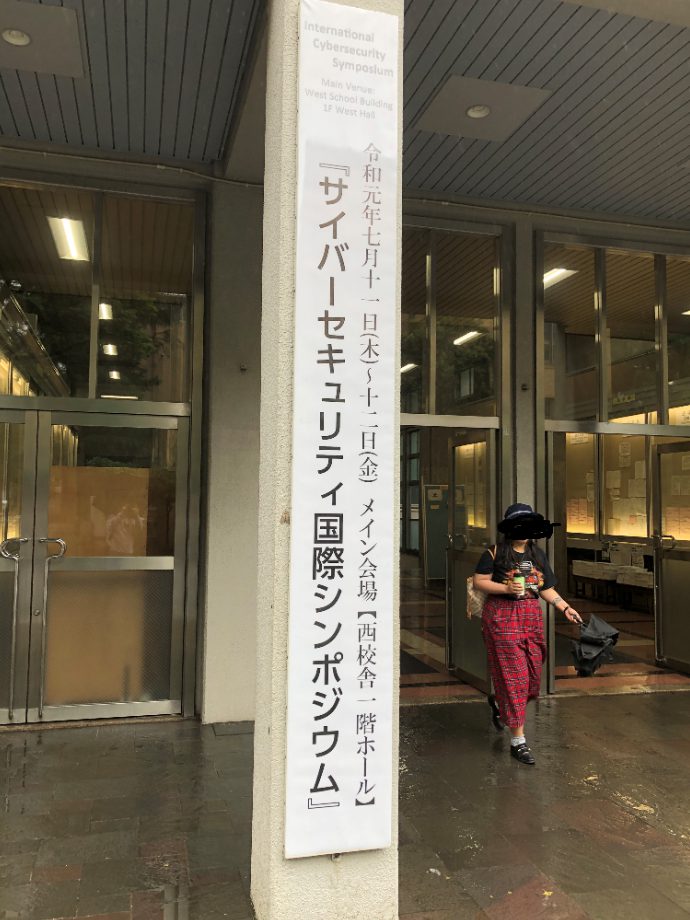

「サイバーセキュリティ国際シンポジウム」に参加

先週木曜日と金曜日に慶応義塾大学の三田キャンパスで、「サイバーセキュリティ国際シンポジウム」といのが行われたので参加して勉強をしてきた。(その前日は関西に出張していたので、実質、3日間はリアルタイムの日本市場は見ても居ない。これはファンドマネジャー時代も変わらない運用態度で、デイリーの株価の動き、上がった、下がったなど、売買を執行する時に多少見る程度で、四六時中モニターの前に齧りついたりはしないで充分だと思っている)

経済産業省の課長クラス以上や、国内外の各専門の研究機関や企業の研究部署の責任者など、錚々たる人々が集まってのディスカッションだったので、非常に勉強になった。金融市場に伝わってきている「サイバーセキュリティ」関係の情報など、研究、開発、対応状況など全て含めてかなり脆弱な状況だとあらためて痛感した。つまり、私自身、話について行くのが必死(事実、知らない用語がいくつも飛び交い、机の下でスマホでGoogle先生にお世話になることが多々あった)という感じだったからだ。総論の印象としては、それでも「日本は遅れている」という印象を持った。

ファーウェイに関して最初にセキュリティ問題(国家安全保障レベル)を問題視したのは、オーストラリアの情報機関だと言われ、米国はそれによって気がついたと言われているが、日本は案外と蚊帳の外になってしまっている。

また、日本は軍需産業が弱いところに、これらの点については問題があるのかも知れないと思った。つまりサイバーセキュリティ対策をするには、その為のハードとソフトの両方が要るが、まずはハードを作る段階から多くの問題点に気づきがあるということだ。その点が弱い分、気づきが遅くなっている。三菱重工の人が敢えて問題提起をその場でしたが、他のハイテク企業や研究機関には、その危機感が伝わり切らなかった感じだった。

4-6月期決算発表が始まる

いよいよ4-6月期決算の発表が始まるが、忘れてはいけないのは5月、6月は米中貿易摩擦問題があったので、良い数値を期待すること自体に無理があるということだ。G20以降、世の中のトーンは変わって、暗かったトーンを忘れてしまった感じもあるが、出て来る数字には期待しない方が良い。寧ろ「その程度の悪化で済んだか」と見るのがせいぜいだろう。もうひとつ見るべきポイントは、流れが変わってしまったのか、一時的な足踏みか、という点だ。Fund Garageが見ているビジネス・トレンドは微動だにしていないので、あるとすれば後者。ならば突っ込むことがあるなら、絶好の買いタイミングとなるであろう。

16日にJPモルガンやゴールドマンサックス、ウェルズファーゴの発表があるが、特に興味は無い。

17日のIBM、ネットフリックスについては、IBMが業界動向をどう見ているかは傾聴に値するが、ネットフリックスについては大きなインパクトにはならない。

18日のマイクロソフトはAzureというクラウドビジネスに関するコメントに注目。サブスクリプション・モデルについては、同社固有の話として聞く感じ。

15日と19日は特にめぼしい決算発表は無い。

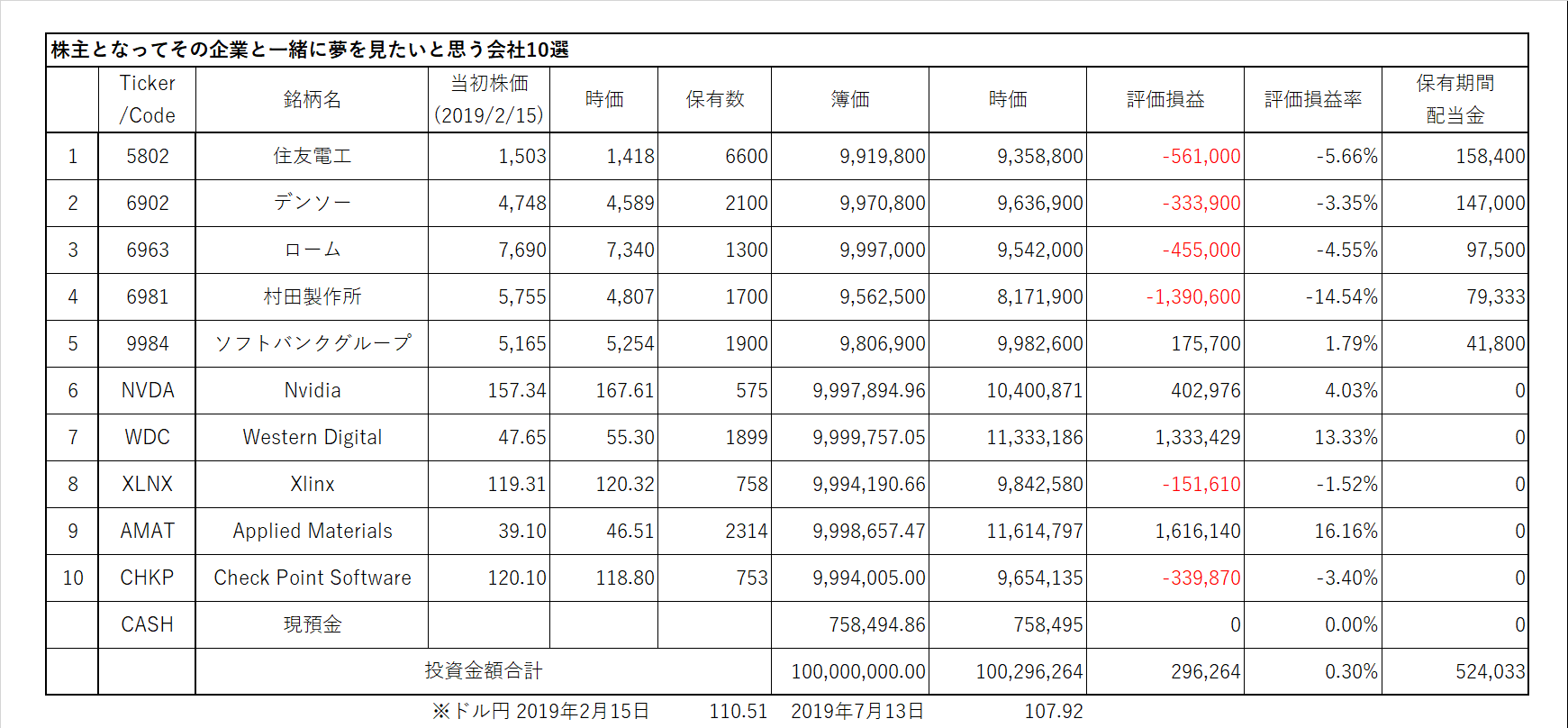

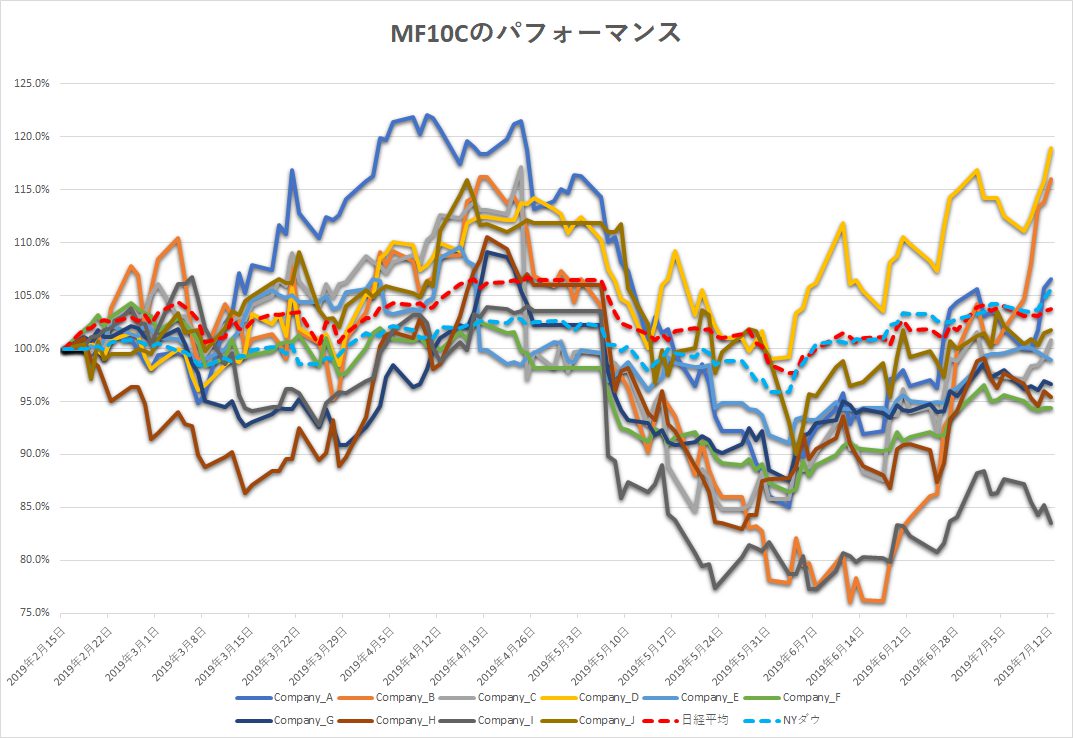

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

為替差損を含めても、総合損益がプラス0.30%まで回復した。見ていて面白いのは、為替差損があっても、ポジティブなリターンを作り出しているのは米国株で、日本株はマイナスを埋めているという事だ。

この意味するところは、やはり注目するビジネス・トレンドの中心となって活躍する企業は米国企業の方が多いということだと思う。ただMF10Cに入っている日本企業についても、自信を持って「世界に誇れる技術をもって、グローバルな戦いの中で勝ち残れる企業」だと言える。イメージや噂で材料株などになる性質の企業ではなく、正にコアストックとして長期に安心して保有出来るものばかりを選別してある。にも関わらず、それがなかなか劣勢から挽回出来ない大きな理由は、残念ながら、ビジネス・トレンドの先頭を走っているリーダーでは無いからだ。今や日本の産業構造そのものが米国の下請け産業状態になってしまっている。それでももし、私と同じ方向性を向いているソフトバンクグループの孫社長の眼鏡に適う、せめてユニコーン企業が日本にあるならば、「ソフトバンク・ビジョンファンド」が投資をしているだろう。残念ながらそれもない。東証マザーズあたりの企業からでも孫社長が拾ことがあれば本当は良いのだが、それは望むべくもない。

逆に個人的な見解を言えば、ITバブルの頃も同じ状況になったが、日本の中小型株が高いバリュエーションにも関わらず、それらしい投資理由を付けて買われる状況が不思議でならない。相当なリスクテイカーを自認されているのならば話は別だが。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

7月17日(水)~19日(金)に東京ビッグサイト・青海展示棟で開催される「第19回光通信技術展(以下、FOE2019)」に出展する。ブースは下記のイメージ。FOE2019は、光ファイバ、光学部品、光通信システムなど、光通信分野を支える最先端機器・技術が展示されるアジア最大級の展示会。住友電工は「光の時代をリードする光ネットワークシステムのソリューション提案」をテーマに、データセンタの省スペース化を実現するPrecisionFlex® MPOカセットパネル、世界最小最軽量の融着接続機、細径・軽量の光ケーブルなど、高度情報通信社会を支えるさまざまな製品を紹介する予定。

自動車部品(ワイヤーハーネス)で見る機会は時々あるが、光通信系の製品を見ることは、更に機会が少ないので、こうした機会を利用するに限る。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

正直この発表には驚いた。それは「デンソーとトヨタ、次世代の車載半導体の研究・先行開発を行う合弁会社の設立に合意」というもの。そして「新会社は、次世代の車載半導体における基本構造や加工方法などの先端研究から、それらを実装した電動車両向けのパワーモジュールや自動運転車両向けの周辺監視センサーなどの電子部品の先行開発までを行う」とある。勿論、三河の商人は勝算の目論見が無いところにはお金は出さない。昔からトヨタグループを見てきて、かなりケチだと思っている。ただ、それでも現実的な話、本当にどこまで出来るのか、ということが気になるところではある。だからこそ、昔からデンソーは携帯電話を作るとか、色々な挑戦をしてきているのだが、半導体自体を作ると言うのはハードルは低くない。微細化の最先端品を作るわけでは無いということがキーポイントなのかも知れない。

ただ一方で、今回のサイバーセキュリティのシンポジウムで気付きを貰った「半導体を自国で製造することの重要性」という点から考えると、これは正しい選択のように思えて来る。ただ最先端の微細加工は不要としても、半導体製造にはお金が掛かるのがひとつ心配だ。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

ロームの無線通信モジュールが、電池駆動を行うスマートメーター用の新しい国際無線通信規格「Wi−SUN JUTA」のWi−SUNアライアンス認証を業界で初めて取得した。かねてより東京ガスと共同で、Wi−SUN JUTA(※Wi−SUN JUTAとは、テレメータリング推進協議会(JUTA)が制定した無線通信規格で、電池で10年以上動作できる超低消費電力の無線通信を実現する)に向けた製品開発を規格策定の段階から行ってきたが、6月には同規格対応無線通信モジュールを、電池駆動のスマートメーターやIoTシステム向けのカスタム製品としてサンプル出荷を開始した。利便性が高く、安心・安全なIoTネットワークの構築に貢献する。電池で10年以上動作する無線モジュールとは、IoTの為には是非とも必要な装置。問題はあくまでも電子部品なので、地味で目立たないことだ。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

下の写真を是非見て欲しい。砂粒ではない。万年筆のペン先との比較で、如何に小さいものかお分かり頂けると思うが、これが0201と呼ばれるMLCC(積層セラミックコンデンサ)のサイズ感である。もし鼻息が荒ければ、真面目な話、ひと呼吸で吹き飛ぶようなサイズのものだ。

これらが電気を蓄えたり、電流を整えたりする電子部品で村田製作所が世界シェア首位。スマートフォンなどの情報機器向けに加え、電装化が進む自動車でも搭載数が増えたことで、需要が急拡大している。

村田製作所はこれに対応するため、約140億円を投じて電極材料を生産する新棟を建設する。完成予定は2020年11月。これも勝算が無ければしない投資だと言える。

実はこれを基盤の上に実装する技術と言うのも凄い。0102とは、1ミリ×2ミリという大きさだ。基盤に実装する時、その上下と左右をきちんと揃えて基盤に実装していく。向きがズレていたり、固着が上手くいっていなければ、当然その回路はショートして使えない。2018年に富士機械製造からFUJI(6134)に社名変更をした会社がリーディングカンパニーだが、この辺りも順番に評価される時が巡って来るだろうと思われる。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

結局、スプリントとTモバイルUSの経営統合手続き完了期限は再延期されるようだ。

もう少し確定的な段階になるまで、暫くはこの話は傍観することにしたい。報道ベースに振り回されていても仕方が無い。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

Nvidiaの次の決算発表は8月15日の予定だが、その発表の際、ハイパースケールクラウド分野で前向きなコメントが提供されるのではないかと言われ始めている。背景にはハイパースケールのクラウドプロバイダが、コンポーネントやシステムの注文を再開していることが確認され始めていることがあるようだ。

またPiper Jaffrayのゲーム調査によると、回答者の70%以上がGPUの支出を維持または増加しているとの結果が出た。新しいレイトレーシングとビデオゲームストリーミング技術は、どちらも商品化の初期段階にあるものの、大きな関心を集めている結果で、15%がビデオゲームストリーミングサービスを利用する可能性が「非常に高い」と回答しているという。同社が設定する目標株価は200ドル。良い話は、斜に構えて聞いておく。

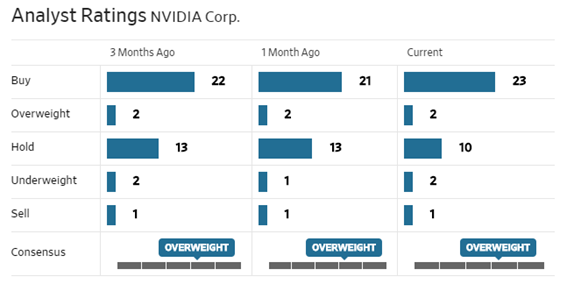

今週はひとりBuyレーティングのアナリストが増えている。

https://test.fundgarage.com/4422/

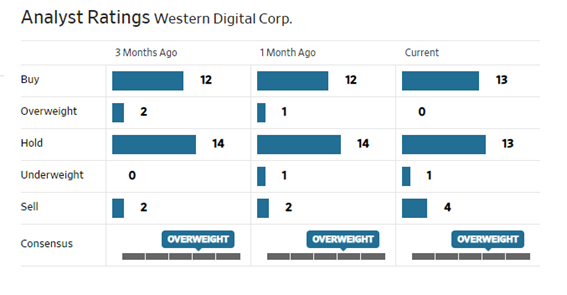

⑦ Western Digital(B)

6月12日の34.24ドルを底値に週末55.30ドルと61.5%もの上昇を見せた同社であるが、まだアナリスト達も強気なようだ。背景には、マイクロンテクノロジーの決算結果や、日韓問題でサムソン電子やSKハイニックスが躓きそうだという読みに基づくNANDメモリ価格の急回復があるが、それは目先的な問題であって、本質的なゼタバイト時代の新しいストレージ・ソリューションという方向性の評価が浸透したものでは無いことには注意が必要だ。

同社の四半期決算は7月31日に発表される。楽しみだ。

https://test.fundgarage.com/4424/

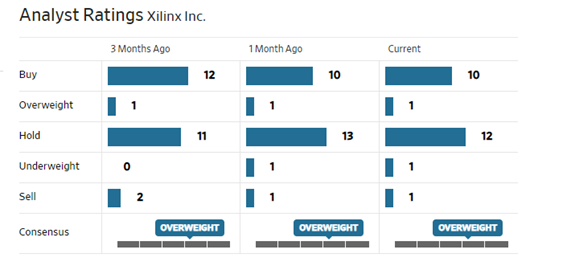

⑧ Xlinx(C)

株価的にはこのところ華々しさは無いが、下値をジワジワと切り上げている感じの動きとなっている。間違いなく感じるのは、現時点ではまだ同社の新製品、業界初のACAPについて評価が出来ていないというのが事実だと思われる。実際、同社のWebページにある動画を見ても、エンジニアたちが業界内での評価を得るために頑張っているという段階なのだから、金融・投資の世界においてはもう一歩後ろにいると思って間違いないだろう。ACAPについて、まともにコメント出来る市場関係者はまだ少ない。

是非、下記のURLからACAPの説明を聞いてみて頂きたい。日本語字幕付き。

https://japan.xilinx.com/video/acap/versal-industrys-first-acap.html

アナリスト評価に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

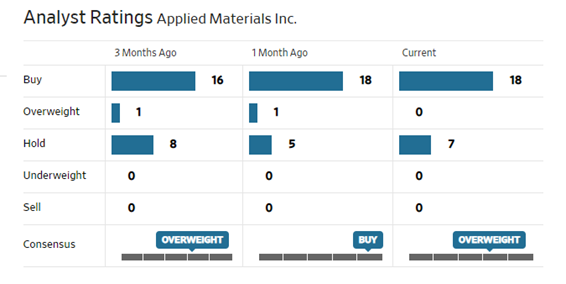

⑨ Applied Materials(D)

今週は特にありません。

BuyからHoldに変わったアナリストが一人いる。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

「サイバーセキュリティ国際シンポジウム」というのに参加して、5Gの時代におけるセキュリティ対策の重要性をあらためて再認識した。専門的になり過ぎるので説明が難しいのだが、少なくとも4G-LTEの時代とは、あまりに利用実態が違ってくるため、サイバーセキュリティ対策に必要な装置もシステムも格段に裾野が広がる。投資対象として見れる先もより増えるだろうと思う。経産省の商務情報政策局サイバーセキュリティ課の企画官が言われていたのだが、日本でも国策でハッカーを育てているようだ。優秀なハッカーがアタックしてもセーフであれば、それはJapan Proofとなる。当然、CHKPでは昔から行われている話なのだが、日本人としてやや安堵した。

同社の決算発表は7月24日の予定だ。

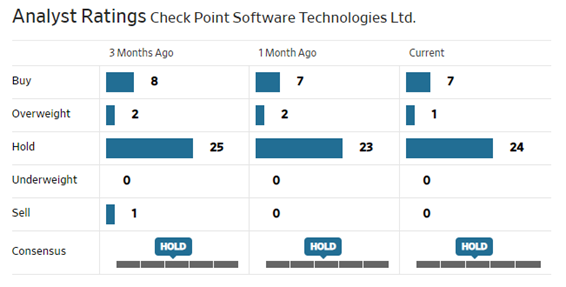

今週はアナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4430/