所感/雑感

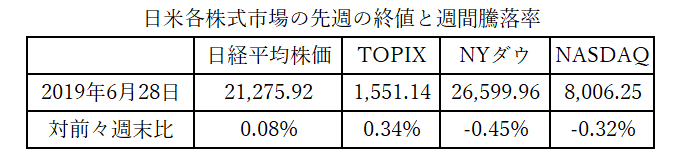

先週(6/24~6/28)の日米各株式市場の騰落率は下記の表の通り。G20の結果待ちを大義に機関投資家はこういう時は動かない。これでは流石に今週は日中の日本市場の動きを見ていても面白くない。実際私も殆ど大引けの数字しか見ないで過ごした一週間だった。

だが、そんな中、実は私は今週、私個人の口座で予てより狙っていた日本株を買った。銘柄名は伏せるが、勿論MF10Cの銘柄だ。

売買代金の方も、投資家が動かないことを証明するように、月曜日などは1兆4千億円台、金曜日が月末という要因も踏まえてでも僅かに2兆6百万円。平均すると1兆7千億円台。

なぜ、こうした時に多くの投資家は様子見だけになってしまうのだろうか?それは日本の多くの機関投資家などは成功報酬ではなく、基本的にサラリーマンだからだ。周りと違ったリスクを取って、仮に裏目に出た場合は容赦なく責められる。仮にうまく予想通りに市場が動いて稼げたとしても、多くのファンドマネージャーにプラスアルファの報酬は出ない。

リスクとリターンのバランスを考えるのが本業の彼らに、周りが動かないのに自分だけ攻めの運用をしてみるインセンティブは多くの場合、働かない。

一方で「運用で勝ちたいなら天邪鬼になるべき」という信条を持つ私は、ファンドマネージャーの時代もこういう「周りが動かないで様子見を決め込むようなタイミング」でファンドを大きく動かすことが多かった。それは私の職人気質がそうさせたからだ。

当時仲が良かった市場の仲間(外資系証券会社のエクイティ・セールスの人)達からは「また大島さんの悪い病気が始まった」とよく笑われたものだ。でも彼らも真剣に注文を受けてくれた。私の意図や狙いは日々のコミュニケーションの中で共有していたし、何より間違いなくその後のパフォーマンスが多くの場合で改善したからだ。

人が動けない時に動くのは確かに勇気が要る。でも、それは「人の行く裏に道あり花の山」という相場格言を信奉しているからというわけではなく、それにはちゃんと合理的な理由がある。それを以下に説明する。

私はチャーチスト(株価チャートなどを読みながら、テクニカル分析をする人)のように「日柄的にはここで調整が終わって、××日目の反転のタイミング・・・」とか占い師のようなことを考えたりはしない。チャートは心理学に似ているということには同意するが、あくまで補助的な補完情報でしかないと思っている。

何故なら、基本的に市場価格(株価も金利も為替も同じ)と言うのは、その時点で、通常の情報ソースで一般に伝わるべき情報が殆ど織り込まれた均衡状態に近いものの筈だからだ(学術的には効率的市場仮説と呼ぶ)。ただその情報伝達速度には違いが有ったり、そこに「ノイズ情報」が加わったり、大口の需給要因などが重なったりして、日々刻々の値動きが作られる。だから多少の歪みも出る。

ならばこういう多くの投資家が「様子見」を決め込む時こそ、ノイズの少ない、また特殊な需給要因に振り回されていない状態で株式を売買出来る絶好のタイミングなのだ。更に言えば、「慎重論の人」或いは「悲観論者」は既にポジションを軽くしているか、少なくとも買い注文を入れてはいない筈なので、最も均衡点に近い値段、言い換えると「安い買い物」が出来る確率が非常に高いという理屈だ。仮に売る場合でも「妥当な値段」で執行出来るとも言える。

予期せぬ下振れリスクが無いかと言えば当然ある。多くの人が様子見を決め込む状態に陥った根源的な理由がそうだ。今回で言うならばそれは「G20での米中首脳会談での貿易関税問題の行方」であり、交渉が決裂することが最大のリスクだ。

米中の何らかの合意を期待している人も居るし、そうでない人も居るが、どちらかと言えば「期待したいのは山々だが、そう簡単に問題解決とはならないだろう」というのが、大方のコンセンサスだろうと思う。ならばそれが「ニュートラル」な答え、米中首脳会談の途中でトランプ大統領か習近平国家主席のどちらかが席を立って交渉決裂というのが最悪パターンで「売り」、もし交渉再開や何ならかの譲歩条件がどちらかからでも出てくればポジティブな話となって「買い」というのがオプション(選択肢)だ。

問題は「売り」、つまり交渉が全く進まなかった場合の対応だ。ただその状態になることは、正直この段階において(多くの双方の関連情報を整理して)私はあまり想定していなかった。そうした確信を得る一番の方法は、特にこうした国際情勢に関わる問題の場合、海外メディアが発信するニュースや情報をつぶさに追跡することだ。

長く続けると実感されると思うが、証券会社のストラテジストやアナリストの見立てが各社各様であるのと同じく、Wall Street JournalとBloomberg、そしてReuterなどが発する情報も各社各様である。当然、CNNやNY Timesなども独自のものがある。ただ共通しているのは、少なくとも日本のメディアよりも視野が広い場合が多いという事だ。中東情勢に関する報道量などで簡単に説明がつく。

ましてやトランプ大統領の一挙手一投足に一喜一憂するというのならば、日経新聞の情報を頼りにしていても始まらない。NHKのニュースでも物足りない。ましてやマーケット番組と称するニュースショーのコメンテーターの話など、そのコメンテーターがホワイトハウスに特殊な情報源を持っているか、トランプ大統領の親友か何かで無い限り、彼らの相場観を聞くだけなので、余計考えを混乱させられるだけだ。残念ながら、リテールの銀行員や証券マンに期待出来るものは、それらよりも更に数段もととなる情報ソースが少ない中で彼らが独自に考えた個人的な相場観に過ぎない。私の知る限り、大手の金融機関といえども、リテールの現場に降りて来る情報は極めて限られているからだ。

トランプ大統領のみならず、ホワイトハウスもTwitterを利用している。海外のメディアは殆どFacebookなどのSNSを利用している。これら生の情報を咀嚼して、市場コンセンサスに迎合せず、天邪鬼なスタンスで考えると案外状況はクリアに見えて来るものだ。是非、試してみて欲しい。Fund GarageのTwitterやFacebookにも、これは大切と思うものは極力シェアしたり、アップするようにしている。

話は今週私が個人で株を買った話に戻るが、MF10Cの銘柄群については、全ての銘柄のファンダメンタルズは確りしていることはご承知の通り。個々の銘柄の状況は常に私がチェックしているし、また大きな右肩上がりのビジネス・トレンドの中心に居る銘柄ばかりであることも確認している。

こうした判断に基づいて、午前10時前後という最も市場が中弛み(なかだるみ)し易い時間にパソコンで注文を出してサクッと購入した。指値はしないで、売り物の板を取りに行った。成り行き注文を出したいところだが、ネット証券の場合、成り行き注文を出すには、値幅一杯の無駄な資金を用意させられる。一方で、ネット証券の画面はリアルタイムで板が読めるので、確実に取ることの出来る売り板めがけて買いを入れた。ファンドマネージャーの時から、基本的に私はいつも「成行買いの成行売り」だ。前述した通り、市場価格がノイズを除けば均衡点にあるとするならば、指値で上手く買えた時(値が下がってきた時)は、何かしらのノイズか新たにネガティブな情報が出た時だからだ。

そしてG20は終わった。今現在、私の今週の買いは成功だったと評価している。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

G20及びそれに付随する各国首脳同士の会談は大成功だと思う。

翌日になると色んなことをしたり顔で語り始める人達がいるものだ。「ならばお前がやってみろよ」と言いたくなるような論評やコメントの類もある。今の国際情勢が所与の現実社会で、それぞれに自国の利益や権益を守ろうとする首脳たちを集めて、何かを纏め上げるという作業は、正直想像に絶する努力が必要だと思われる。子供の学校のPTAや、マンションの自治会運営でさえ、多くの苦労話を聞くのだから、国家レベルとなれば尚更だろうと思う。

そんな現実の中で、今回のG20は総括宣言も含めて、非常に実のあるものとなったと私は見ている。世界の2大大国である米国と中国のトップ、トランプ大統領と習近平国家主席、その間に安倍首相が挟まって肩寄せ合うように座っている写真は、何かの風刺漫画の実写版かと思えてしまうぐらい、逆に凄い話だと思っている。たぶん、日本の外から見た我が国のプレゼンスという視点を考えて貰えれば、その凄さがお分かり頂けるであろう。

ただ当然そうではない見方の人もいるのが現実だ。恐らく「日米安保条約は不公平な条約だ」と言われたことについて、多くの議論が沸き起こるのだろう。以前、自衛隊派遣の話であった話だが、国際社会から日本は「憲法9条を盾にして、人の命をお金で買おうとしている」と言われたことがある。争点は同じところにある。逆に言えば、日本を封じ込めようとして作られた側面がある日米安保条約が議論の俎上に日米間で上がるということは、既に(当然の事だが)戦後の敗戦国という立場の国家ではなく、立派な独立成熟した国家だと米国側が認めているという事の裏返しだ。正々堂々と議論をして、現代の現実に即したものに改めていけば良いと思う。契約書や規定集で、一度も改定されたことが無いものなど、余程お飾り的なもので無い限り、見たことが無い。もし、日米安保条約が破棄されるようなことになるのなら、少なくとも資産は米国に持ち出した方が良い。

付随して行われた米中首脳会談、期待値から比べるとかなり大きく上振れたと思っている。まさかこの段階でファーウェイへの出荷が、例え全部では無いとしても再度認められることになるとは想像もしていなかった。期限設定が無かったと言われている議論再開の話も、逆に期限を設けるとギリギリまで会議が躍ると思ったからかも知れない。大きな問題では無い。少なくとも、関税掛け合いの応酬、つまり恫喝のし合いっこという最悪の事態では無いという事だ。

雲一つない、真っ青な空のような状態など国際政治の場であるわけがない。そう考えた時、今回のG20大阪サミットは大成功だったと評価出来ると私は考えている。

ハイテク関連全般のニュース

現地時間25日に半導体メモリ大手のマイクロンテクノロジー社2019年度第三四半期の決算発表を行った。これが半導体関連株、強いてはハイテク株上昇のきっかけとなった。市場のコンセンサスよりも内容が良かったという事は勿論だが、同社が独自の判断でファーウェイにも一部製品の出荷を再開したという事が評価された。これが半導体の需要面でひとつのポジティブなニュースとなった。

一方、MF10CのひとつであるWestern Digital社が東芝メモリと協働運営している四日市の半導体工場が6月15日に予期せぬ停電をしたことで、一部のラインで稼働が停止していることが27日に発表された。再操業開始は7月中旬という事だが、これにより約6エクサバイト(EB)分のフラッシュメモリウェハの供給が減るという。これは年間の全出荷量の約2%に相当するらしい。これが供給面でのマイナス要因なのだが、在庫調整や価格下落という問題を抱えている現状では、この話はポジティブ要因となる。

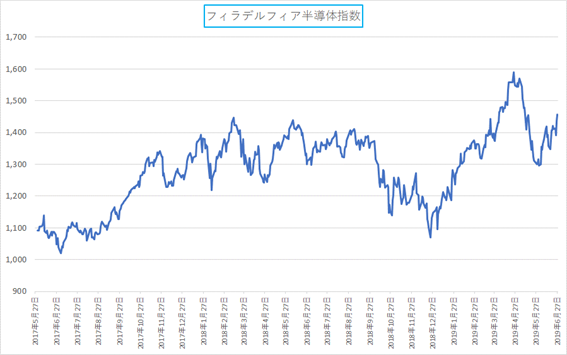

これらが奏功してフィラデルフィア半導体指数の上昇をリードした。ただ米国株指数のように最高値を更新するまでには至っていない。下記にフィラデルフィア半導体指数の6月27日までの2年間のチャートをお示しする。

自動運転関連のニュース

2019年度の交通政策白書が2019年6月25日に閣議決定された。「モビリティ革命~移動が変わる、変革元年~」がテーマとして取り上げられており、高速道路における完全自動運転の実現については「2025年目途」と明記されている。

早速、この裏を取るべく、この分野に精通している某一流大学の研究所に所属もされ、その世界の権威でいらっしゃる教授を訪ねてお話を聞いた。正にビジネス・トレンドの確認である。結論を言えば、完全自動運転については、技術的な問題よりも、やはり予てから言われているように行政側の多くの対応が後手後手に回っているようだ。それは国際協調の面においても同じである。

ひとつの例を挙げれば、NHKのマラソン中継に使われている周波数帯が、完全自動運転実現化の為に必要な周波数帯を使っているため、そこがネックになるにもかかわらず、既得権益の為に解放されない。或いは高速道路で完全自動運転を進める上で、どのキャリアのシステムが使われるのか。言い換えると、仮にドコモの5Gが選択された場合、auのユーザーはどうするのか?それとも重複して4社が設備投資をするのか、或いは共通の規格を打ち出すのか?といった次元の話である。

ただ教授と認識が一致したのは、レベル5の完全自動運転の実現までには多くの紆余曲折があっても、高度運転補助システムとしての技術開発は進むし、クルマに搭載されていくだろうということ。

個人的には最終的にある段階まできたところで世論が行政を衝き動かすか、世界の中で出遅れてガラパゴス化を避けるように国や各行政が動き始めるかだろうと思う。間違いなくニーズはあるのだから。

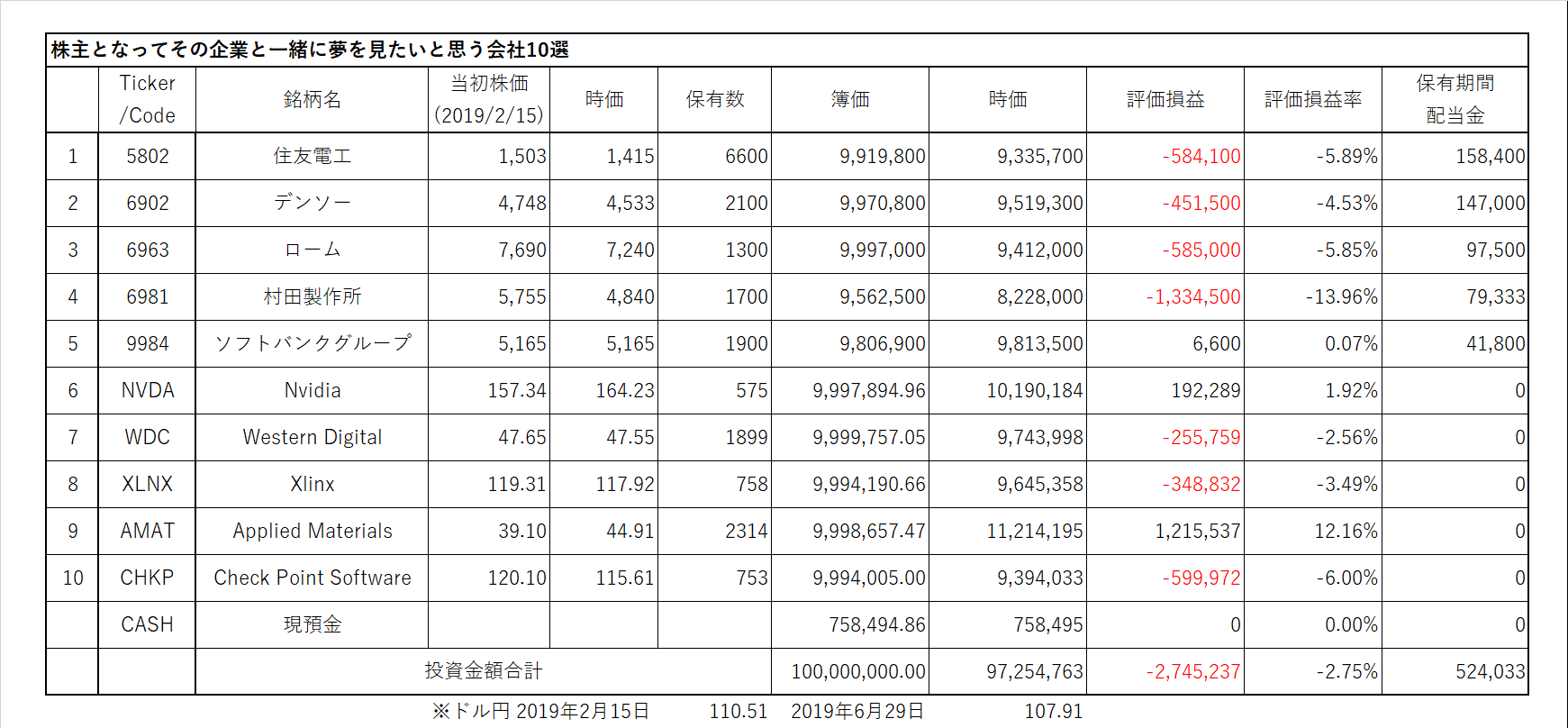

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

今週、ソフトバンクグループが株式分割をしたので、MF10Cの10銘柄による1億円分投資というシミュレーションの株数を多少調整した。既に村田製作所が3月に株式分割を行っていたが、2銘柄目になったので調整を行った。村田製作所が+200株、ソフトバンクグループが+100株となる。併せて現金ポジションは減らしている。

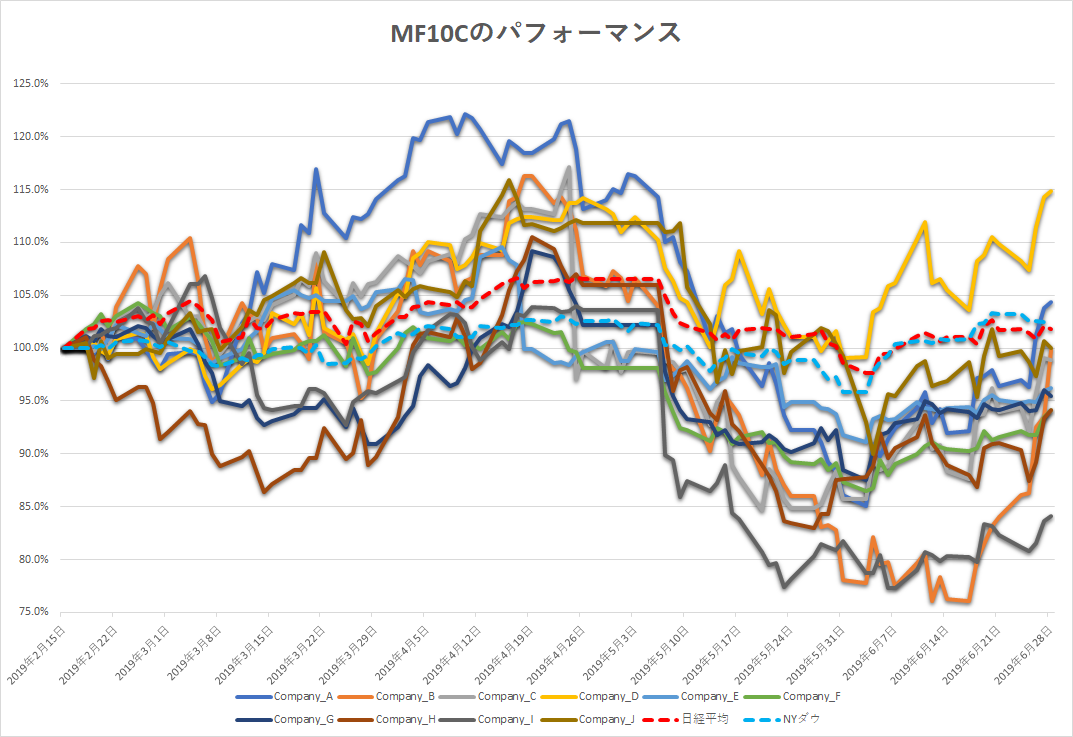

特にこの「ナンピン」がきいた、というわけでは無く、今週はマイクロンテクノロジーの株価反発に誘導されたハイテク関連の戻りが大きく、全体の損益も、チャートも上昇している。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

特に今週はコメント有りません。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

技術開発などとは直接関係のない話だが、米国金融情報誌「Institutional Investor(機関投資家)」が発表した「The All-Japan Executive Team 2019」自動車部品セクターで「Honored Companies」第1位に選出された。世界の機関投資家、証券アナリストの投票により、日本の上場企業の中から優れたIR活動を行う企業を選出するもの。こうしたものに評価されることは、企業が正当に評価される上では非常に大事な事と言える。IRが悪いと評される企業は得てして株価が伸び悩むのは当然である。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

地味な発表ではあるが、印刷速度を2倍に高められるプリンター部品「サーマルプリントヘッド」を開発したと発表した。プリンターに組み込むと毎秒1メートルの印刷が可能になり、食品の包装材に賞味期限を印字するといった用途を想定する。サンプル価格は税抜き6万円。10月から量産し、月1000個をプリンター会社に出荷する。

ロームはサーマルプリントヘッドでは世界最大手で、約35%のシェアを持つ。同市場規模は550億円ほどで、年率10%で成長している。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

業界最高水準の容量を持つ全固体電池(二次電池)を開発したと26日に発表した。全固体電池の開発は技術的に難しいと言われてきたが、主力製品である積層セラミックコンデンサや多層デバイスなどで培ったプロセス技術と、最先端の電子部品を開発する中で蓄積した多様な材料技術を組み合わせて開発に成功したようだ。

小型かつ高エネルギー密度を実現し、過酷な環境下でも高いパフォーマンスを発揮する本製品は、これまで実現が難しかったウェアラブル機器のさらなる小型化や信頼性の向上に貢献する。また、従来のリチウムイオン二次電池と比べ、優れた安全性・耐久性を実現しているため、特に高い安全性が要求され、長時間の利用が前提とされるワイヤレスイヤホンなどのヒアラブル機器や広がりをみせるIoT社会の多様なニーズに対応する。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

6月27日の株主に対して、1対2の株式分割を実施した。株式分割後の2020年3月期の年間配当は前期と同じ44円のままなので実質倍増となる。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

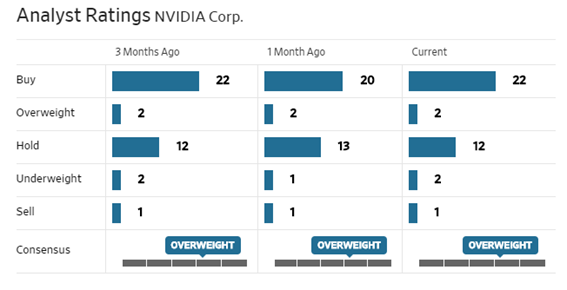

Buyを付けるアナリストがひとり増えて22人になった。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

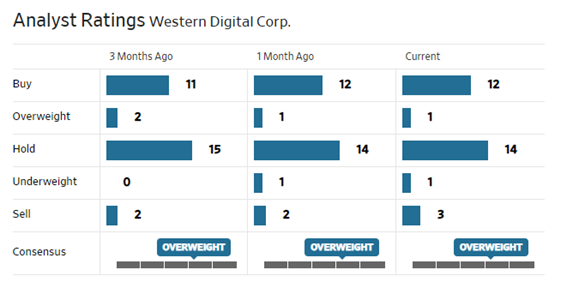

前述したように、東芝メモリと協働している四日市工場が停電の影響で操業停止をしている。ただこれはメモリの需給調節に寄与するという見方の方が多い。なぜ停電したのかは、同社及び東芝メモリのプレスリリースにも記載されていない。

Sellをつけたアナリストがひとり増えているが、先週のMF10CのベストパフォーマンスはWDCで約19%もの上昇となっている。先週お伝えしたゼタバイト時代のストレージ・ソリューションという概念で捉えられるか否かが評価の分かれ目になるように思う。FGは勿論前者として評価している。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

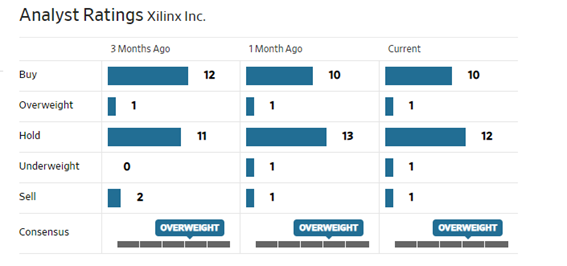

先週お伝えしたACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform)について、専門誌の方が先に食いつき始めて評価が上がっている。一方で、証券市場ではまだ「???」なのか、或いは消化できていないのか。新技術の登場に実は証券市場の反応はかなり時差があるのが普通だから致し方ない。

アナリスト評価に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

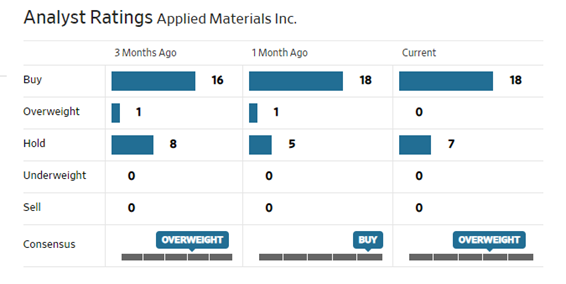

特に今週はコメントありません。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

時代はミサイルや魚雷だけではなく、敵国のミサイル発射管制システムを不能にするというサイバー攻撃の時代になっている。米国はイランに対しサイバー攻撃で報復 タンカー攻撃に使われたソフト標的とした報じられている。これに対してイラン側は「被害なし」と反論しているが、真偽は当然定かではない。

その一方で、中国政府の支援を受けたとみられる複数のハッカーが、世界の通信事業大手少なくとも10社の携帯電話ネットワークに侵入し、ユーザーの位置情報やテキストメッセージ記録、電話履歴を盗み出していたことが分かった。米サイバーセキュリティー会社サイバーリーズンの最新の報告書で明らかになった。

こうした状況が今後エスカレートすることはあっても、沈静化することは有り得ない。ならばやはり益々ニーズがこの先高まるのがサイバーセキュリティ対策であろう。CHKPはそのNo.1企業である。

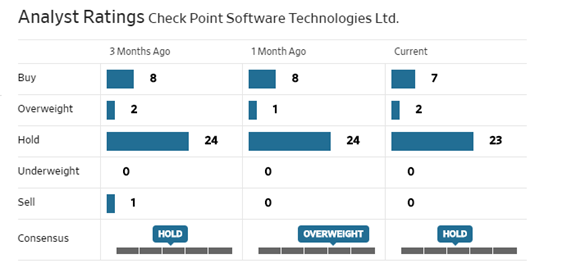

アナリストレーティングは先週から特に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4430/