所感/雑感

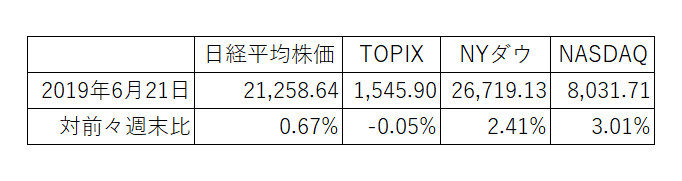

先週(6/17~6/21)の日米各株式市場の騰落率は下記の表の通り。米国市場が大きく値上がりしたのに対して、日本市場のそれはかなり見劣りがする状況になっている。市場を動かした殆どの要因は米国発のものであるが、日本は「円高が重荷」となったという説明がなされている。順番に要因を見ていこう。

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

先週は18日から19日にかけて米国でFOMC連邦公開市場委員会が行われた。気の早い向きは今月のFOMCでの利下げを期待していたかも知れないが、結果は大勢の予想通りで来月の利下げを予感させるトーンの話で終わった。ただこれを受けて、米国10年国債利回りは一時2.00%を割り込む水準まで買われ、やや債券バブルを感じさせるような状態になっている。週末の引け値水準は2.050%に戻ったが、これでも歴史的に見て、やはりかなり低い状態だ。

一方、その翌日の20日には日銀政策決定会合が行われ、日銀は金融緩和姿勢を維持する事を決めた。ただ具体的なアクションは何も行われていない。FRBも日銀も、取り敢えずは金融政策に対するスタンスを、景気に対する認識表現を変えるなどで市場に伝えたという段階。これを受けた日本国債新発10年物の週末の利回りはマイナス0.170%。

米国長期債金利の水準は先々週の水準から概ね約0.12%程度下落した。一方、日本の長期国債の利回り水準は概ね約0.05%程度の下落となった。結果、従来の居所より相対感だけを見れば(絶対水準では無い)日本の金利の方が高くなった。よって資金が日本に流れる(水は低い方に流れ、お金は金利の高い方に流れる)ので円高になった。という考え方がひとつ出来る。

もうひとつはイランが米国の無人偵察機(ドローン)をミサイル攻撃し、これに呼応してトランプ大統領も一旦はイラン攻撃を承認して10分後に訂正中止したという流れがあり「有事の円買い」という動きが上記の流れを助長したという考え方がもうひとつの理屈。

結果として、ドル円は108円台から瞬間106円台を付ける円高となって、週末の引け値は107.45銭となっているというのが、金利と為替の状況だ。これらを受けての株式市場、米国市場は好調に推移し、日本市場は円高に押え込まれたという見立てが多い。

いつもの事だが、日本市場の株価変動については「円高が重石」とか、「円安を好感」とコメントする人が多い。だが、実は常に必ずしも歴史的にその通りになってはいないということを覚えて置いて頂きたい。円高が株価上昇要因になったこともあるし、円安が株安要因になったこともある。為替と株価の相関係数は時々正負が入れ替わることがある。

今回の場合、原油価格の変動による影響の方が本質的には意味が大きいのではないだろうか?と私は考えている。実はWTI原油先物はこの一週間で52.51ドルから57.62ドルまで、率にして+9.73%も上昇している。NYダウなどはその典型だが、米国株はエネルギーセクターの値上がりが結構指数に影響する。その一方で、日本経済に取っては原油高の方が多少の為替変動よりもネガティブインパクトが大きい場合がある。日本企業の為替変動に対する耐性は一般に言われるよりはかなり高まっているが、燃料費の高騰、石油化学の川上への影響はボディブローのように日本経済にダメージを与える。今回は、この日米の原油価格に対する影響の出方の違いの方が、為替影響よりも大きいように考えている。

それを証明する為に、景気敏感株の代表であり、米国市場の時価総額上位を最も占有するハイテク株の動きをよく示すフィラデルフィア半導体指数の過去の2年間の推移チャートを下記にご案内する。もうだいぶ皆さんも見慣れてきたのではないか?と思うが、確かに多少水準は戻ってきているが、他の株価指数のように最高値を更新する状況ではない。つまりハイテク関連以外のセクターが上昇したという事にほかならない。私の上記見立てはこのチャートからも支持することが出来る。

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

私の古巣、運用会社の三井住友DSアセットマネジメントが2019年6月18日に、マーケットレポート「『5G』が米韓で開始、自動運転・AIにも期待」を発行したことが、なぜか話題になっている。同レポートにおけるポイントの一つは、次世代通信規格「5G」が自動運転に必要不可欠であることを指摘していることだ。その理由としては、自動運転車はカメラやレーザーで集めた膨大な情報をクラウドに送る必要があり、高速大容量や低遅延という5Gの特性が欠かせないことを挙げている。いつも私がお伝えしている通りで何ら代わり映えしない内容であるが、市場では目新しい話だったのかも知れない。

レポートでは更に5Gの商用化が始まることで自動運転開発も加速するとし、「『5G』や自動運転、AIは、相互に関連しつつ今後も中長期的に有望な成長分野として意識され続けるとみられます」と纏めている。なぜ今更と思ったが、逆に言えば、市場関係者の認識もこの程度までが現状という事だと思う。こういう事、すなわち市場の認識の織り込み度合いを知るのは非常に重要なことだ。

その一方で、調査会社のIDC Japanが20日に、次世代のモバイル通信方式「5G」の国内市場予測を発表した。これによると端末やサービスが出そろう初期フェーズの市場拡大は緩やかになるという。内容としては2023年の5G対応携帯電話のシェアは全体の約28.2%、5G通信サービス契約数は全体の13.5%にあたる3316万回線になるとしている。同社のアナリストは「スマートフォン向けの主要なサービスでは、現行の4G回線でも十分なユーザー体験が得られることもあり、5Gの普及速度は緩やかになる」としており、一方で、高精細な映像やAIの複雑な処理を扱う技術的ハードルやコストが5Gの市場拡大を緩やかにする一因と指摘している。リサーチ専門会社にしては、非常に視野が狭い分析だなと思うが、IDCのJapanでの分析という事で、妙に納得してしまった。IDC本体のレポートでは無い。

上記2社の見立ての違いに大きく関わるのが自動運転の部分。IDC Japanの見立ての方には、5Gの高速化という部分は評価しているが、超低遅延と超大量接続という観点での5Gの必要性は一顧だにされていない印象がある。5Gの特徴はこの2点の方が非常に大きいのだが、これも世間の“専門家”と呼ばれる人達の認識レベルを垣間見させる重要なポイント。別のレポートでお伝えした「総務省 平成30年版 情報通信白書のポイント」から引用した分野別のIoT/非IoT端末の増加率のチャートを思い出していただきたい。スマホは既に市場が成熟して大きな成長率は無いと総務省も説明している。これからは他が伸びると言うのが見解だ。

これらから明らかなことは「専門家」と言われる人たちの間でも、まだまだ見解が統一されていないのが5Gやそれを取り巻く環境だという事。すなわち、だから今が投資のチャンスという事だ。みんなが同じ立場に立ってしまった時、最初の一番美味しいところは終わっているのだから。

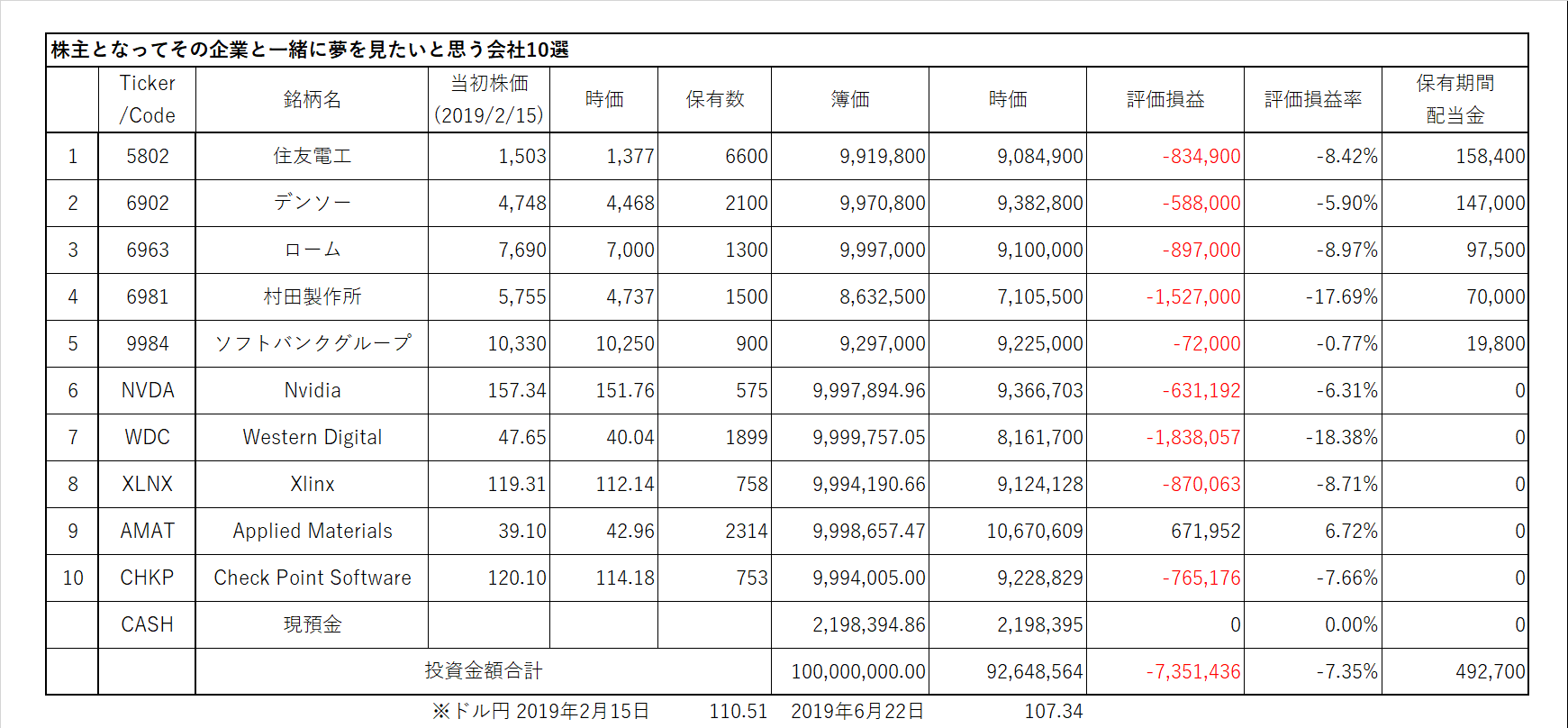

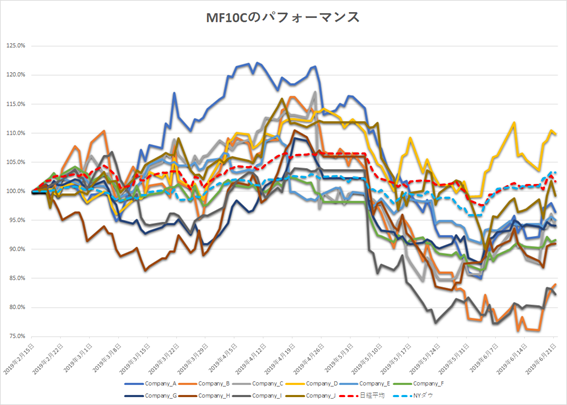

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

個別の企業に関わるニュース・コメント

今週、会社四季報の「2019年第3集 夏」号が発売になった。株式投資をする時、或る意味最も便利で重宝する辞書みたいな存在なのが会社四季報だが、個々の企業を理解する上で最低限必要な情報は詰まっているものなので、四半期ごとに買い替えて欲しいとまでは言わないが、是非一冊は手に入れて欲しいものだ。

また今週のイベントで是非とも時間があれば見て頂きたいものに「ソフトバンクグループ」の株主総会の動画(https://webcast.softbank.jp/ja/detail/video/ref:20190619_01_ja)があるのでご紹介する。

全編見て頂くと2時間になるので、本来は全部見て頂きたいが、最初の18分間は飛ばして頂いても構わない。ただテレビでドラマやバラエティー番組を観る時間がもしあるのならば、株式投資の腕を磨くためにも、是非ともご覧頂きたい。

なぜかと言えば、まず「日本語」だということ。ご承知の通り、私の投資ポリシーのひとつは「株主として所有したい企業に投資をする」というものだが、その株主に向かって経営者が年次報告を行い、今後の運営ビジョンを語るのが株主総会である。この動画の雰囲気の中に、株主となって投資をするという事は、経営者とどういう関わり合いになるのかということを感じさせるものがある。米国企業のそれでは全編英語になってしまうので、ソフトバンクグループのそれはちょうどいい。

映画「ウォール街」をご覧になったことがある方は多いと思うが、マイケル・ダグラス扮するゴードンゲッコー氏がテルダーペーパー社の株主総会で大株主の一人として大演説を打って、居並ぶ取締役の解任動議を発議したのが株主総会でのシーンである。ソフトバンクグループの株主総会では、孫正義社長が株主に向かって「ソフトバンクグループをどうしていきたいか」を延々とプレゼンテーションする。実にこの内容が素晴らしい。勿論好き嫌いはあるだろうと思うが、株主席からは時折拍手が起こる。MF10Cのひと銘柄として、投資を続けることにご納得いただけるのではないかと思う。MF10Cの他の銘柄も、基本的には同様な目線で選んでいる。だから米国企業についても、頻繁にCEOのプレゼンテーションを確認するなどして、株主として同じ船に乗るという事をチェックしている。

① 住友電工(F)

特に今週はコメント有りません。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

6月20日に組織変更の発表を行った。その主旨は「デンソーは、100年に一度といわれる激動の時代を自ら切り開き、モビリティ社会に新たな価値を提供するための変革の道筋として2025年長期構想を策定しています。その実現に向けて改革をさらに加速し、大変革期に勝ち抜くための組織基盤を強化することを狙いとして、この度の組織変更を実施します。」

とし、(1)センサ&セミコンダクタ事業グループと(2)モビリティエレクトロニクス事業グループの新設を7月1日付で行うとある。

銀行等での勤務経験から「センサと半導体事業の全社横串機能としての活動強化を目的」とある中の「横串機能」というのは、にわかに「それは良いね」と言えない(機能しない場合が多い)のが私のへそ曲がりなところなのだが、SONYの友人に言わせれば「メーカーの開発部門だとそんなことはないよ」と言うのも事実。期待してみていきたい。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

特に今週はコメントありません。

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

特に今週はコメントありません。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

冒頭でご紹介した株主総会の動画、下記URLより是非観に行って頂きたいと思う。

(https://webcast.softbank.jp/ja/detail/video/ref:20190619_01_ja)

https://test.fundgarage.com/4420/

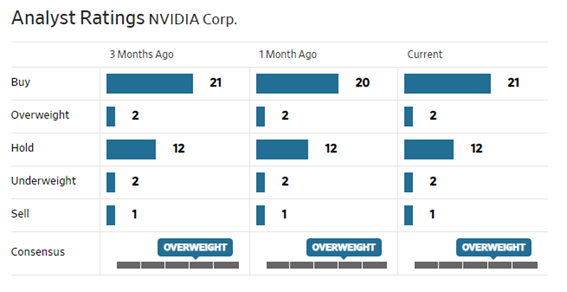

⑥ Nvidia(A)

ボルボのトラック部門でトレーニング、シミュレーション、車載コンピューティングのためにエヌビディアの人工知能プラットフォームを使用して、最終的には公道や道路で無人トラックを走らせる計画が始まった。

「単なるGPUの会社」という概念が益々塗り替えられつつある。

Holdを付けていたアナリストがひとりUnderweightに変えたようだ。

https://test.fundgarage.com/4422/

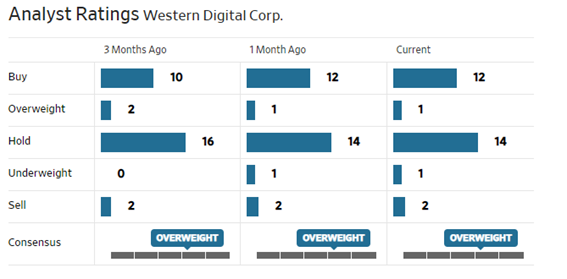

⑦ Western Digital(B)

DRAMメモリー(WDCは生産していない)やフラッシュメモリー(WDCの旧SanDisk部門が東芝メモリと一緒に作っている)を使ったSSDの値下がりについての報道を良く耳にするが、必ずしもハイテクの世界において製品のこうした値下がりはネガティブなだけではない。

何故なら、価格が下がったことで従来はHDDを搭載していたノートPCが同じ値段でSSD搭載に変わったり、従来は4GBとしか搭載していなかったメモリが8GBになったりするからだ。もし一度もSSDのパソコンを使ったことが無い人がHDDからSSDに切り替えたら、二度とHDDには戻れないだろう。メモリの搭載量も同じことが言える。それは早さが全然違うので、操作感が全く異なって来るからだ。人間は一度味わった便利さを手放しはしない。

もし今新車を買うと仮定した場合、「パワステとパワーウィンドウ無しで良いなら15万円値引きします」と言われて、多少の価格差のために、その車を買うだろうか?あの重いステアリングや手回しの窓ノブに戻ることは、普通の人には不可能な筈だ。ただ体験してみないと「こんなものだ」と気がつかないものでもある。昔はパワステもパワーウィンドウも、高級車限定か、高いオプション装備で、普通のマイカー族は重いステアリングと普通に戦ったものだったのだから。

アナリストの評価は先週と変わっていない。

https://test.fundgarage.com/4424/

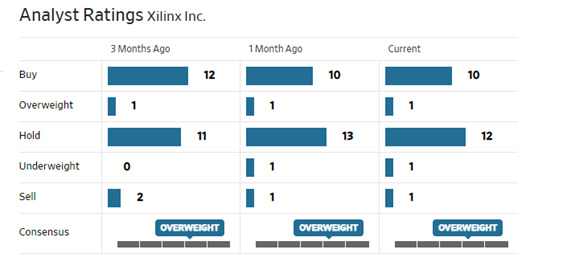

⑧ Xlinx(C)

実は下記の発表が米国のテクノロジー・アナリストの間ではかなり話題になっている。株価にどの段階で織り込まれ始めるかが楽しみだ。

ACAPとは?

- Adaptive Compute Acceleration Platformのこと

- 従来のCPU、GPU、およびFPGAをはるかに超える機能を備えた、革新的な新しいカテゴリのHeterogeneousなコンピューティング・デバイス

- データセンター、自動車、5G、有線、および防衛市場の幅広いアプリケーションおよびワークロード・ニーズに対応する

- 半導体ファンダリー最大手のTSMCで製造し、微細化レベルは7nmと最先端となる

アナリスト評価に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

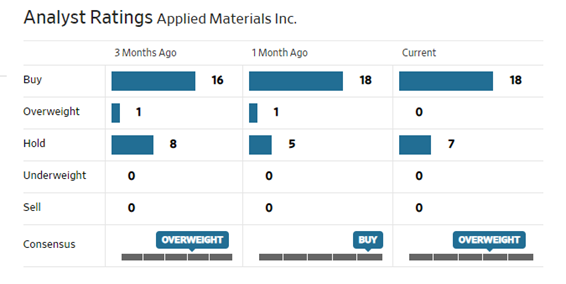

⑨ Applied Materials(D)

18日にBarronsにCEOのGary Dickersonの取材記事が掲載されている。特に私が普段お伝えしている流れについてなど目新しいものは無いが、彼の最後のコメントをご紹介する。「I believe that in the next couple of years our business will strengthen considerably. Now is the time to be ready.」

アナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4428/

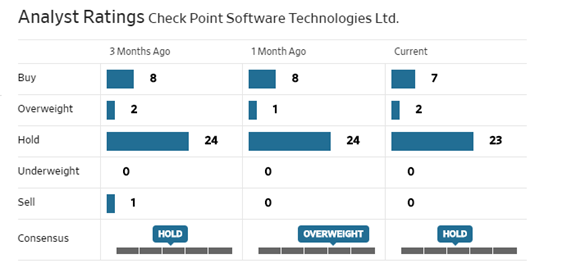

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

19日、CPR-Zeroというネットワークの脆弱性に関する新しいデータベース(レポジトリ)を発表した。これは通常「The Check Point Research blog」に公開するもののみならず、彼らが発見した全ての脅威を公開するもので、広く世界のネットワークの安全性向上に寄与するものと考えられている。

アナリストレーティングは先週から特に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4430/