所感/雑感

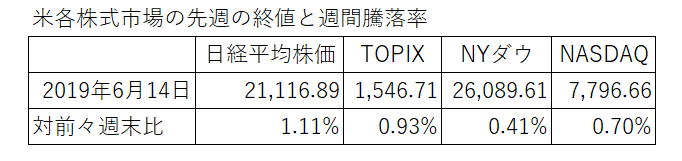

先週(6/10~6/14)の日米各株式市場の騰落率は下記の表の通り。今週は日米株式市場共に冴えない展開が続いた。米中貿易摩擦問題については膠着状態にあり、特に目新しい材料が無い。そうしたことを受けて、日本市場の売買代金も週末はSQでもあったのでギリギリ2兆円を超えたが、先々週の木曜日から続く低調商いが一週間続いた。

日本市場で気になる点と言えば、日銀が更なる大型の緩和策があると発言したからかも知れないが、新発10年債金利が、先月下旬の巡航水準△0.050%前後から、このところ更に低下して△0.135%まで低下して週末を迎えていることだ。このところ常に△0.120%程度に居る。念のため補足するが、△はマイナスの意味、つまりゼロ金利以下だということ。

一方、米国債金利も利下げ期待が強く、低下傾向が続く。米国債2年の金利は1.84%、10年債が2.08%と、これは相当な低水準だ。この水準はリーマン・ショック直後の状態と一緒だということは、何度もお伝えしているが、是非、意識しておいて頂きたい。今って、そんな状態ですか?

たまたま知人が昨晩米国本土から帰国したのだが、彼は開口一番「アメリカは20年ぶり。驚くほど景気がよいと感じました。普通の路地でも錆びている車は皆無。ほとんど新車。物価も高い。」と伝えてきている。これがリアルに目に見える彼の国の状況だろう。

傍ら、世界銀行が発表した2019年の世界の経済成長率は0.3ポイントの下方修正、米国は今年2.5%に鈍化した後、来年には1.7%、再来年には1.6%とさらに減速する見通しだという。貿易紛争の悪影響を評価している。そして連邦公開市場委員会(FOMC)がインフレ期待指数として注目している1年期待インフレ率速報値は2.6%と、5月2.9%から低下し4月来の低水準となった。また、5-10年期待インフレ率速報値は2.2%と、5月2.6%から低下し、過去最低を記録したという。どちらの見通しが正しいのか?

とは言え、金利について経済学の教科書が教えるところでは、その水準は「経済成長率と期待インフレ率の和」で決まるということになる。ならば、上記の数値から導き出せるのは「経済成長率約1.7%程度+期待インフレ率約2.3%」として答えは約4%だ。米国の長期金利水準はあまりに悲観的な見通しを織り込み過ぎだと思われる。

(出所:Bloomberg Webページ)

どうしても気になってしまうのは、現在の中東情勢。日本のメディアはタンカーが燃えて初めて熱心に「日本のタンカーが攻撃された」ことを報じているが、問題の本質はそこでは無い。日本のメディアは中東情勢に疎すぎるが、欧米メディア、取り分け米国のそれでは、ずっと取り上げ続けられてきた問題だ。恐らく、日本人の多くが「どうして安倍首相はイランに行ったのか?」ぐらいに思っている人の方が多いであろう。何れにしても地政学的リスクの高まりはあまり嬉しくない。緊張が高まっているという程度の段階なら良いのだが、実際に砲弾が飛び交うようになると一大事だ。既に米国第5艦隊の空母が配備されている。

もうひとつが香港のデモ。ただこれについては、WSJの社説に同意する。非常に面白いのでURLを下記につける。中国共産党の一党支配が揺らぎ始めているとしたら、これは大きなドラマとなる。東西ドイツを分断していたベルリンの壁は、ある日、突然崩れてなくなった。そしてその流れがソビエト連邦を崩壊へと導いた。「蟻の一穴」では無いが、香港の審議延期は、北京の共産党本部や習近平国家主席に取っては、足許で何かが崩れていく音を聞こえさせているかも知れない。

https://jp.wsj.com/articles/SB11082206419117534460204585364423241571214

注目の右肩上がりのビジネストレンドとトピックス

GPU(Graphic Processing Unit)と呼ばれる半導体がAIの話題と共に有名になってきたのをご存知の人は多いと思うが、世界でこの半導体を供給している企業は実は2社しかない。

MF10Cのひとつのエヌビディア(NVDA)と、アドバンスド・マイクロ・デバイセズ(AMD)だけだ。前者は元々からGPUの専業メーカーで、後者はそのライバルであったカナダのATI社を2006年に買収したそもそもはCPUの会社だ。CPUとは(Central Processing Unit)のことで、インテル(INTC)が市場をほぼ独占しているロジック半導体、パソコンの頭脳部分のこと。

このGPU、なぜ注目を集めたかというと、その演算能力の高さと、並列に繋げることが出来るという特殊性があったからだ。これが本来の画像描画という分野を超えて、AIのディープラーニング用途に使われたり、CPUのアクセラレーター(加速器)として使われたり、或いは仮想通貨の“マイニング”という特殊な用途に使われたりすることで近年一気に有名になった。

昔のファミコン・ゲームの画像が、如何にも点描画の「コンピューターグラフィックス」と分かり易いものであったのが、最近では「これは実写か?コンピューターグラフィックスか?」と区別がつかないと思うほどに精緻になったのは、正にこのGPUのお陰だ。ディズニーやPIXARは元より、ハリウッド映画全体が、今やエヌビディアの上得意様だ。

さて、別に出状したレポートでお伝えしたように、今月はテクノロジー・カンファレンスが各地で行われている。13日はロンドンで「Nasdaq’s 40th London Investor Conference」が行われた。MF10Cのエヌビディアのところでお伝えしても良いのだが、AMDの話も含めて、先週から今週にかけて世界各地で行われたこうしたイベントからの情報を整理したいので、こちらの欄にてお伝えする。AMDのコメントは米国で行われたRBSとBOAのカンファレンスから得たものだ。

今週6月第2週後半は、個人的にはあまり聞いたことが無いEvercoreという調査会社が、半導体市場の回復が2020年に延びると、半導体製造装置大手Lam Research社の格下げと共にコメントしたことがネガティブインパクトになって、日本市場でも東京エレクトロンなどの半導体製造装置関連を中心に値下がりした。だがエヌビディアやAMDのCEOやCFOの話を聞いた限りでは、証券市場関係者が見ている景色と企業の経営陣が見ている業界の景色はだいぶ違うように思われる。

一番の違いは、顔を下げて足許ばかりを見ているか、前を向いて、ちゃんと見るべき遠くを見ているかという視点の違いから差異だ。ちょうど教習所で車の運転を習い始めたドライバーがエンジンフードの僅かな先しか見られないのと、ベテランドライバーが常に遠くと近くとを上手く見分けられるのと同じような感じだ。株式市場は四半期決算単位で物事を捉えようとするが、企業の経営者は3か月単位で物事を考えたりはしない。そんな近眼な目つきでは、設備投資など出来たものでは無いことがその証左だ。

確かにデータセンターの設備投資の回復は想定よりも遅れているのは事実のようだが、彼らは下期には回復すると見ている。エヌビディアに発注書というプロセスは無いそうだが、逆にタイムリーに顧客に商品を納めるために従事しているエンジニアリング・レベルでの対応状況からそれを確信しているという。私は現時点においては、得体のしれないアナリストのコメントよりも遥かにこのエヌビディアのCFOコメントの方が信頼出来ると考える。

またAIの技術トレンドに関して、従来は一般的に「推論」はCPUが担う部分と思われていたが、今後これがGPUに取って代わるという。因みにGPUは「学ぶ」部分が得意と言われている。それはより多種多様なアルゴリズムが「推論」に関わるようになって、CPUの演算能力では満足出来ない段階に入ってきているからのようだ。実際、GoogleのCloudの中ではエヌビディアのGPUが推論を担っている部分があるようだ。これは実に面白い流れと言える。

ただ、いつもお伝えしているように、これは昨晩ロンドンでエヌビディアのCFOの口から発せられたばかりの言霊で、尚且つ、全体を通じてかなり専門的な知識が必要な内容だ。映像が無いので何とも言えないが、質問しているアナリスト自体が、何となく「ポカーン」としているのではないかとも思えた。つまり、市場に咀嚼されて伝わるにはタイムラグがあるだろうということ。その辺は斟酌して聞いておいて欲しい。

またウェスタンデジタルのカンファレンスでのアナリストとCEOのやり取りでも同じように感じたことだが、またこれはITバブルの頃にも頻繁に繰り返されたことだが、実業の世界の現場で起きていること、すなわちビジネス・トレンドの最先端、或いは技術のロードマップの最先端で起きていることに、多くのアナリスト(例外は勿論ある)の知識がアップデートされていないということだ。

市場ではメモリー価格の下落や在庫問題をクローズアップして悲観論を掲げているが(恐らく、4-6月四半期の状況がアップデートされる7月に、その論調はピークを迎えると思う)、どこのCEOもそれを大きく問題視していない。何故なら、彼らの頭の中には、その先のビッグピクチャー(大きな変革の波が来るということ)の中で、どうやって自社利益を最大化するか、シェアを拡大するか、それしか無いからだ。足許のマクロによる影響は、淡々と処理していけば良いと思っているとしか感じられない。

別の角度からの証左に、エヌビディアのCFOは同社をGPUの半導体メーカー(チップメーカー)という捉え方をしていたのでは、もうその実態を掴み切れないだろうと言った。それだけ今は忙しく、ロードマップは進んでいるということだ。単なるチップメーカーとして捉えない方が良いという論拠は、今のAIやデータセンター、或いは自動車分野でも伝統的なゲームの分野でも、ソフトウェア開発が非常に重要な状況になってきているということを意味する。未だに、同社をGPUのハイエンド・ゲーマー向けの特殊な半導体を作っている会社、という認識の人がまだ多いからのコメントだろう。

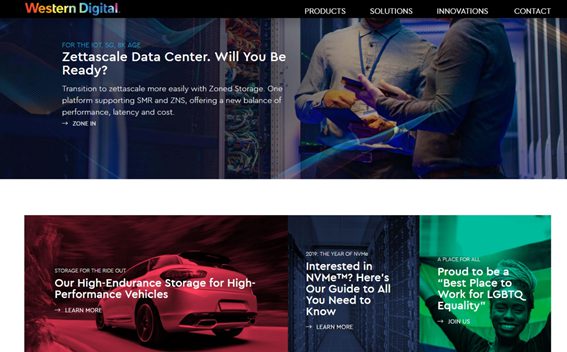

同様にウェスタンデジタルも、単にHDDとフラッシュメモリーの会社と考えないで欲しいとCEOが言っていた。より進んだ総合データ・ストレージ・ソリューションの会社なんだと。確かに、同社のWebサイトに行って、例えば「ソリューション」というタブを開けば、単純にHDDとフラッシュメモリーの会社とはだいぶ違う段階に変貌している。たぶん、単純にメモリー価格のアップダウンだけで自社の株価が上下する状況に忸怩たる思いがあるのだろう。

そもそも同社のWebトップページ(日本語版と英語版では若干違います)を見て、「Zettascale Data Center」、或いは「High-Endurance Storage for High-Performance Vehicles」というキーワードの向こうに何が見えるかを考えた時、単にシリコンウェハを弄くり回している会社というイメージはもう何処にもないように思うのは私だけだろうか。秋葉原のパソコンパーツ屋の上得意のイメージは全く無いのだから。下の図を見てどう思いますか?

投資家は生の情報を仕入れるべきなのは言うまでも無い。ただ、それと市場の習熟度とのギャップは意識しておくべき課題でもある。ただそのタイミングを計るのは容易ではない。だからこそ、下手にタイミングを考えるよりも、確信を得た時に投資するというのが王道なのだと昔から実践してきた。

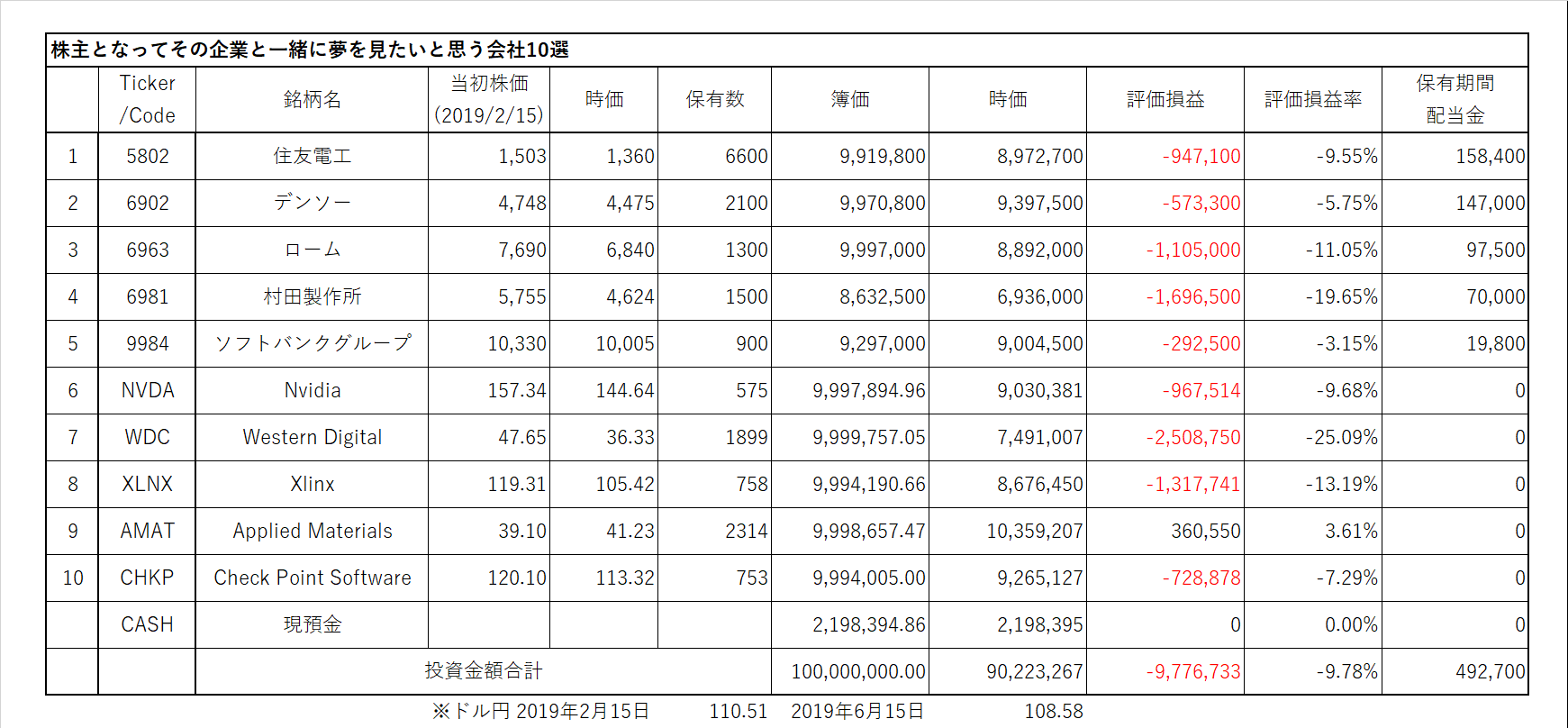

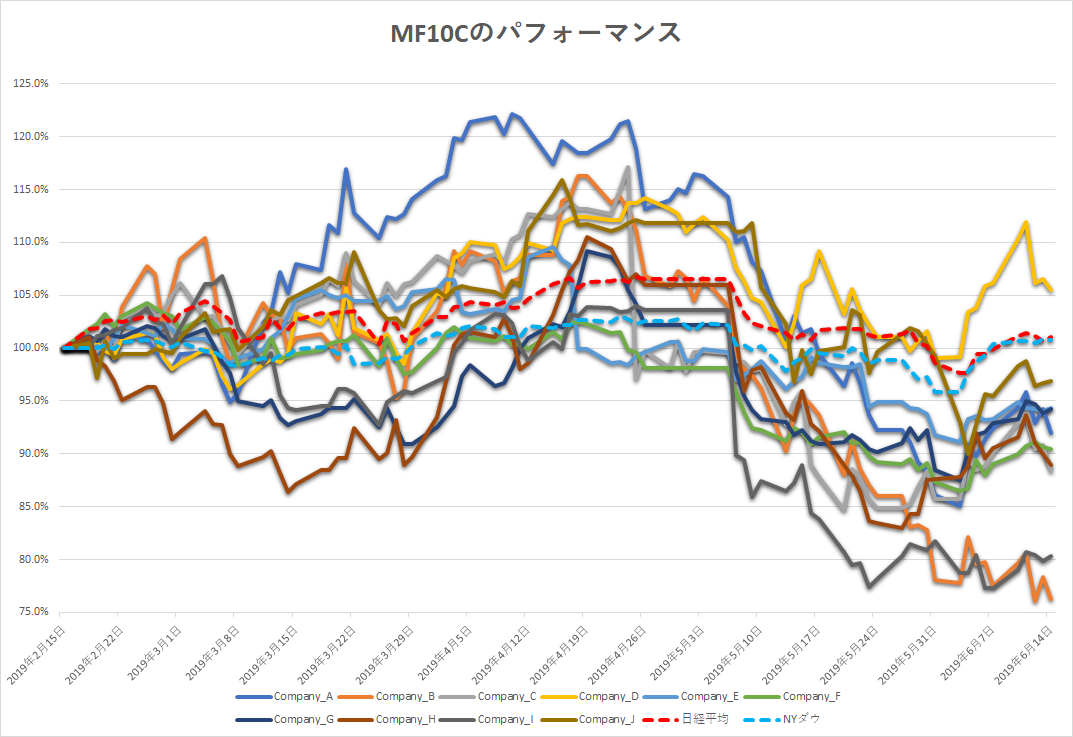

株主となってその企業と一緒に夢を見たいと思う会社10選

*上記表について:日本株、米国株からそれぞれ上限を5銘柄として絞り込み、ひと銘柄当たりの投資余力を10百万円として、株数を計算。売買手数料は証券会社によって違うので考慮していない。ビジネス・トレンドや各企業の状況により適宜入れ替える。ロスカット、益出しルール等の設定はしない。

村田製作所とWestern Digitalの2社とその他8社という2極化が進んできたように見える。この2社だけ、他の8社に比べて約10%はマイナス幅が大きいのだがら。だからもし、このMF10Cを見て、そのまま投資を始めてくれた方が居たのなら、私からのキーメッセージとして「ご心配無用」とお伝えしたい。何なら、押し目買いをもお薦めしたいぐらいだと思っている。

(因みに、このMF10Cでは、ファンド運用の様にポジションの調整をしたり、押し目買いや一部利食いのようなことは当初より想定しない。実際のファンド運用ならば、当然好きな銘柄の中でも、市場動向に合わせて組入比率に濃淡をつけて、攻めたり、或いは引いたりするのだから)

株を買って、下がることなく一本調子で値上がりしてくれるならば、こんなに楽なお金儲けの方法は無い。だが、そんなことは絶対にありえない。

機関投資家の中には、或いは「運用をよく知らない年金コンサルタント」などによく居るタイプには、「損切ルールをしっかりと設定しているか?」と言う人がいる。確かに管理する側からすれば、ファンドマネージャーの行動管理という面でその方が管理は容易になる筈だが、通算パフォーマンスという点では決して改善しない。

損切りは、フォローアップのリサーチを続ける中で、当初の着眼点に関わる環境や会社の何かが変化した場合に実行すべきもので、「買値から何%下がったから売り」というような機械的に行うべきものではない。そもそも単純一律な損切ルールは、個々の銘柄固有のボラティリティさえ考慮していない。

話は戻って、特に村田製作所とWestern Digital以外も、Applied Materialsを除いて、すべて設定当初に比べれば単純騰落率はマイナス圏だが、フォローアップのリサーチを日々継続した上で、現状全く心配はしていない。

短期間に沢山の銘柄を売ったり買ったりするファンドマネージャーやデイトレーダーなども居るが、投資の世界で怖いのは「9勝1敗で全ての儲けを吹き飛ばす」ことだ。実際それは普通に日常茶飯事のように起こり得る事で、事実、過去何度も周りでそれを見てきたからこそ自信を持って言える。ファンダメンタルズ、ビジネス・トレンドに間違いはないということが確認出来た上で、財務情報を見ても問題ないのであれば、あとは上げ潮となる時機が来るのを待てば良い。

参考になるのはアマゾン(AMZN)のIPO以降のビジネスの推移と、株価の関係だ。行動経済学でも、一度投資から引いてしまうと、再エントリーは心理的にも難しく、その結果一番収益が上がるところを取り逃がすことになると証明している。私の経験則から見ても、この行動経済学の教えは実に正しい。

個別の企業に関わるニュース・コメント

① 住友電工(F)

米株に関わるテクノロジー・カンファレンスを聞いていると、自動運転に関わるものは進展が「スロー」だという。確かにクルマには新車のモデルチェンジ・サイクルの問題があるので、当初はスローに思える状況は致し方ない。ただ一方で、住友電工のもう一つの得意分野である光ファイバーの世界、寧ろこちらの方が5G絡みで先にメリットが光り始めるかも知れない。

政府は14日に新たなIT(情報技術)戦略を閣議決定した。次世代通信規格「5G」の通信網を普及させる方針のひとつとして、全国20万本の信号機を5Gの基地局として国内通信4社に開放する。こういう流れこそ歓迎したい。

現在PBR0.68倍、20年3月期もちゃんと黒字を計上する見通し。ディープ・バリュー株になっている。

https://test.fundgarage.com/4384/

② デンソー(G)

デンソーとHoneywell International, Inc. (本社:アメリカ合衆国、以下ハネウェル)は、電動航空機用推進システムの共同開発を開始したと報じた。

また実に面白い、先々を見つめた策をデンソーは打ち始めたと思ってしまう。世界各国では、大都市化・高密度化による交通量の増加を受け、タクシーや電車などに代わる高速移動手段として、空のモビリティ、特に電動航空機のニーズが高まっているのは事実。電動航空機とは、エンジンの代わりに電動推進システム(モーターとインバーター)で飛行する新たなモビリティだというが、どうもデンソーの狙いは将来的なものも含めて、まずその辺の技術を学ぶことにあるように思う。かつて携帯電話事業も行い、必要な技術学習が終わったら、とっとと撤退した同社だから、興味惹かれる提携だ。

https://test.fundgarage.com/4386/

③ ローム(H)

いきなりレーシングカーの写真で驚かれるかも知れないが、ロームが技術協力しているFormula Eというバッテリー駆動のモータースポーツ。

ロームはシーズン3から、VENTURIフォーミュラEチームのオフィシャル・テクノロジー・パートナーとして、SiC(シリコンカーバイド)パワーデバイスを提供している。ご存知の通り、自動車の多くの技術はレースの世界で鍛えられて、一般車に応用されることが多い。自動車のCASEの中のEは正に電動化。是非、同社Webサイトの下記URLでその動画を見て欲しい。

https://micro.rohm.com/jp/formulae/?_ga=2.104932677.710059871.1560563279-720094545.1547953845

https://test.fundgarage.com/4415/

④ 村田製作所(I)

特に今週はコメントありません。

https://test.fundgarage.com/4418/

⑤ ソフトバンクグループ(J)

子会社のソフトバンクKKが2019年6月12日までに、高速道路で次世代通信規格「5G」の車両間通信を使った車間距離自動制御の実証実験を実施し、成功したと発表した。

実証実験では、先頭車両が有人運転、後続車両が自動運転で先頭車両に追従するトラックの隊列走行において5Gの新たな無線方式「5G-NR」を活用し、トラック車両間で制御情報を共有して車間距離の自動制御に成功したという。

実証実験は一般車両も走行する新東名高速道路で実施された。同社は報道発表で「車両間通信の標準化に先駆けて、実証試験を進めていきます」とした上で「トラック隊列走行の早期実現に向けて、引き続き技術検証および実証評価を行います」と述べている。

また同社について、時々真剣に思うのは、投資家はソフトバンクグループのWebサイトにあるこのページが意味することを知っているのだろうかという事だ。投資会社となった同社が保有する株式がすべて半値になると思っているのだろうか? 週末終値は10,005円。20,120円-10,005円=10,115円。この差額の一万円相当は何を理由にディスカウントされているのか、正直分からない。投資信託の基準価額の計算と同じ考え方をすれば、この差額は完全にミスプライスなのだから。

https://test.fundgarage.com/4420/

⑥ Nvidia(A)

今になっても「エヌビディアはハイエンドのゲーム向けのパソコン用グラフィックチップを作っている、マニア向けの会社」という評価が一部に定着しているが、そのゲームの反対側にあると思われているのが最近注目のオンラインゲーム。実はこれを同社は商機と捉えているをお伝えしたい。

例えば通信会社は消費者の多くにアクセス出来るが、5Gを使ったストリーミングゲームを、GPUを使用したデータセンター全体の機能の追加として開発支援している。具体的には既にSoftbankとLGU+との間でこの協働は軌道に乗っているという。

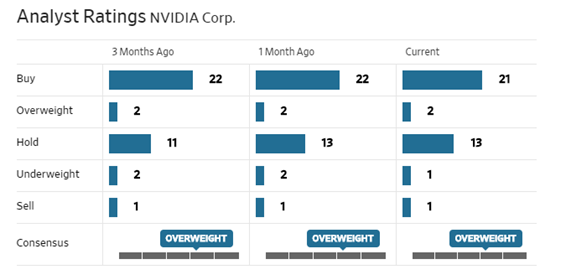

今週はアナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4422/

⑦ Western Digital(B)

前述したように、同社はHDDとフラッシュメモリーだけのつまらない会社ではない。その証左の一つが現地11日に発表した「Zoned Storage」だ。話を専門的にし過ぎても仕方がないので、簡単に説明すると、IDC(米国の調査会社)によると、2023年以降には、企業、機械、産業、消費者、科学などが年間103ゼタバイトを生み出すという。

正直、ゼタバイトという単位自体が現在ではまだ耳慣れない単位だが、要はとんでも無い量のデータが生まれてしまうという事だ。そしてこの段階では、今日の汎用アーキテクチャ(現在普通に使われているもの)では非効率的であり、リソースとコストの大きな無駄が生じるため、新しい考え方のデータセンター構成が必要だという。それに対応するためのソリューションが「Zoned Storage」だ。

勿論、HDDもフラッシュメモリーもその中で使うわけだが、それは全体のソリューションの中の部品に最早過ぎない。

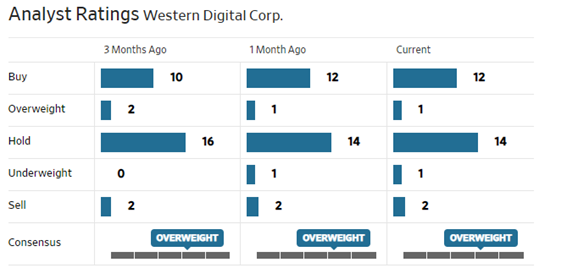

アナリストの評価は先週と変わっていない。

https://test.fundgarage.com/4424/

⑧ Xlinx(C)

WSJ英語版の6月9日に面白い記事があった。「Some Fund Managers See Opportunities for Investors From Trade Dispute」という、平たく言えば一部のファンドマネージャーはこの貿易紛争に投資機会を見出しているということなのだが、ザイリンクスなどは以前は高くて買えない(価格では無くてバリュエーション)と思っていたが、この水準なら買えると。また中国が駄目なら、ベトナムのような他のアジア諸国へ移転するだけだと見ていることだ。非常に一理あると思う。

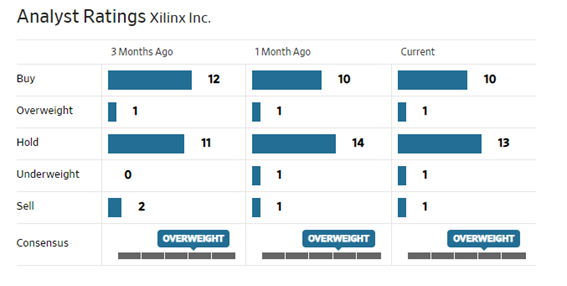

アナリスト評価に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4426/

⑨ Applied Materials(D)

EvercoreのアナリストがLam Research格付けを下げる一方で、2020年後半までメモリの回復は起きないとレポートしたことでフィラデルフィア半導体指数が1.9%下落したが、Applied MaterialsとASMLは別格としたようだ。その意図は恐らくインテルの設備投資動向だ。

インテルはご承知の通り、メモリではなくてCPUが主体。そして現在は(既にお伝えしたインテルの記事でご記憶がある通り)10nmの微細化レベルでの生産立ち上げを必死になって急いでいる渦中だ。半導体製造装置最大手のAMATと露光装置のASMLはこの恩恵を受けるという事だろう。

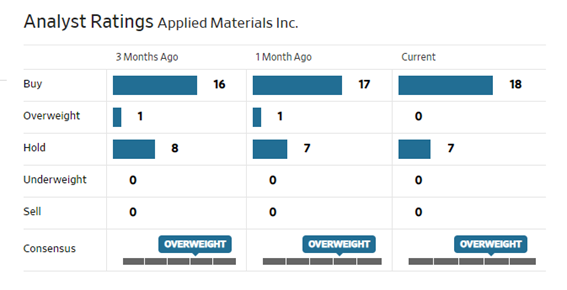

アナリストレーティングに変化なし。

https://test.fundgarage.com/4428/

⑩ Check Point Software Technologies Ltd(E)

6月11日、クラウド固有の脅威からの保護とセキュリティインテリジェンスを実現するソリューションとしてCloudGuard Log.icを発表した。CloudGuard Log.icを使用することで、クラウド環境におけるあらゆるデータフローと監査証跡を見ることができるという。

その2日後にはBlueKeep Blueというマルウェアを発見し、パッチを早急にあてることを勧めている。単にコンピュータ・ウィルスを発見したり、ハッキングを予防するだけの時代はとっくに終わっているという事だ。

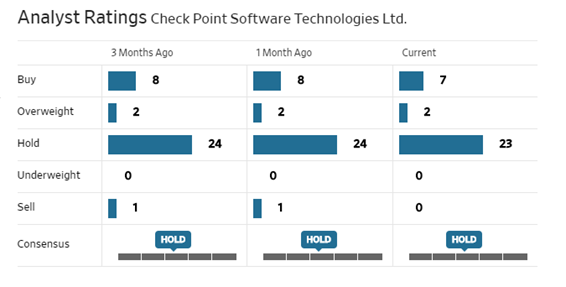

アナリストレーティングは先週から特に変化なし。

https://test.fundgarage.com/4430/