「関連銘柄探しの旅」では、私がMF10(My Favorite 10 Companies)に至るプロセスを会員の皆さんと共有します。

さて、次のMF10CのWebページ探検を始める前に、多少前情報をお伝えしたいと思います。実はこの会社とも、もう彼是20年以上の付き合いになります。

序章 アナログ技術

何がロームの技術のコアコンピタンスかと言えば、それは「アナログ技術」。このデジタル化が進んだ世の中においても、絶対に必要なのが「アナログ技術」。電子工学部の学生達にとっても「デジタル技術」の方が人気で、「アナログ技術」というと、どこか時代遅れ的な不人気学問になってもいるようですが、でもこれが実はすごく大事なのです。

理由を簡単に一言で説明するなら、人間は「0と1の数字の羅列」で会話をしたり、音楽を聴いたりすることは出来ないということです。デジタル処理は全て「0と1」の2進法で表された数字列で表現され、演算されますが、人間を含む動物や自然界のものはそうでは無いですよね。例えば、最近はアナログ・レコードのLPがオーディオや音楽マニアの間でリバイバルしていますが、デジタル処理されたCDと違って、アナログのLPの方が温かみのある音がするというのが理由のひとつです。別にノイズがレトロだからという意味ではありません。

白と黒の四角形で表現された文字は、その四角形を限りなく小さくすれば、人間の目には滑らかに見えて来るものですが、レンズで拡大すれば、四角形の集まりだという事はばれてしまいます。四角い点の集まりは、どこまで行っても点の集まりで、連続する曲線には成れないという事です。

これがアナログとデジタルの基本的な違いですが、アナログな人間と、デジタルなコンピューターとの橋渡しの部分が得意なのがロームです。

もうひとつ身近なところを例にロームを紹介するとすれば、昔懐かしい携帯電話の「着メロ」です。1999年にロームが初めて3和音メロディーのLSIを開発したことで「着メロ」文化が一気に花開きます。この話はまた別の機会にさせて頂きます。

SiCパワー半導体とは何か?

まずはロームのWebページを訪ね、「オートモーティブワールド2019」で同社を注目するきっかけとなったSiCパワー半導体とは何かを調べてみましょう。まずは検索「ローム SiCパワー半導体」とすると、同社のドメイン上で「次世代パワー半導体の最新市場動向 | SiC | ローム株式会社 – ROHM …」というのが2段目に出て来ます。やはり企業自体が出しているコンテンツを見るのが一番ですから。

昔から同社はIRに積極的なことは有名ですが、検索の結果から飛んだページでもこれだけの情報にアクセス出来るのは感激です。

余談ですが、こんなIRに積極的なロームですが、IRで佐藤前社長が投資家に会うことはなく、少なくとも私が現役のファンドマネージャーでいた時にお話を聞けたことは一度もありませんでした。シャイな方なのか、投資家やアナリストが嫌いなのか、その理由は分かりません。理由はともあれ、だから「徹底したボトムアップアプローチで、社長と面談してから投資判断をします」と謳った投資信託があったとしたら、そのファンドでロームは投資出来ないか、嘘ついて投資していたと言えます。

さて、パワー半導体とは何かということですが、ロームのページにある表現をお借りすれば「コンバータやインバータといった電力変換器で,その電力制御に利用するのが“パワー半導体”」ということになります。

もう少し知るために検索「パワー半導体とは何か」を調べてサンケン電気(6707)のWebに行ってみると「パワー半導体は、交流を直流にする、電圧を5Vや3Vに降圧するなどし、モータを駆動したり、バッテリ充電したり、あるいはマイコンやLSIを動作させるなど、電源(電力)の制御や供給を行う半導体」とあります。

だいぶ理解出来たのではないでしょうか?どうやら電力制御のためには大きなものから小さなものまで、絶対必要な存在であり、今まで聞き慣れてきたCPUやメモリー、或いはGPUと言った半導体とは全く違う役割のものだということが分かります。

GaNやSiCの利用で、電力損失を50%以上低減可能

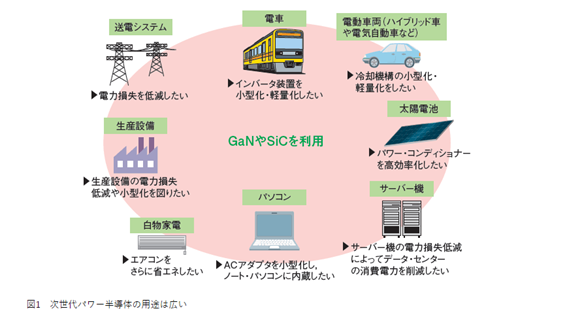

さて、ロームのWebページに戻ってみましょう。次世代パワー半導体の用途と、それをどうしたいのかが分かり易く図示されています。それが下記です。

(出所:ローム)

(出所:ローム)

電車や送電システムと言った大型なものから、白物家電やパソコンのACアダプターのように小さなものまで用途は様々ですが、消費電力を下げる(省電力化)、小型化、軽量化と言ったところがこれからの流れの様です。

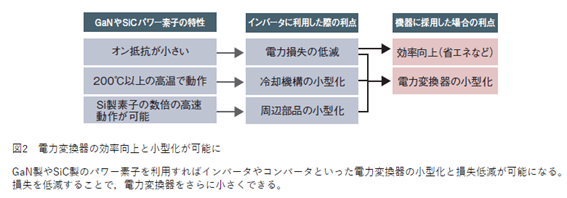

そして図の真ん中にGaNやSiCを利用と書かれています。従来のパワー半導体のひとつインバータは,パワー素子にダイオードとトランジスタを利用しています。このダイオードをSi製からSiC製に置き換えるだけで,インバータにおける電力損失を15~30%ほど低減できます。

さらにトランジスタもSi製からSiC製に置き換えれば,電力損失は半分以下に低減できます。電力損失が低減した分,発熱量が減るので,電力変換器の小型化が可能になるという寸法です。だから次世代パワー半導体として、GaN(窒化ガリウム)やSiC(炭化ケイ素)が素材として狙われているということです。上の絵にあるニーズを満たすことが出来ます。これらを整理したのが下記の図です。

その実例だったのが、私が「SEMICON Japan」や「オートモーティブワールド2019」のロームのブースで見たものだったようです。

パワー半導体の現状の市場シェアと今後の見通し

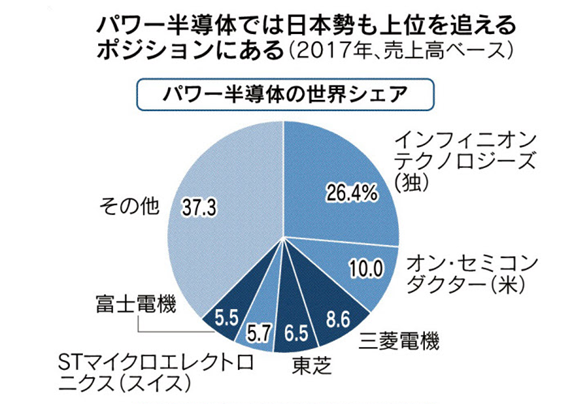

現状のパワー半導体(Si系:シリコンベース)では、独インフィニオンテクノロジー社が非常に強いことが分かります。次が米オン・セミコンダクターです。ロームなどの入る隙間はあるのかというと、これは現世代の素材が違う世界でした。

(出所:日経新聞2018年7月2日より)

パワー半導体をGaNやSiCに変更するのは技術のロードマップの要請であることは事実であり、何を調べてもその流れの中にあるようですが、普及に時間が掛かってきたのは通常のシリコンのようにウェハにするのが非常に難しいということがあります。

その為、6インチウェハの価格でシリコンウェハなら1枚3千円程度で買えるところ、SiCウェハは12万円もするようです。また更に技術難易度があがるGaNウェハはSiCウェハの10倍以上の価格になるようです。これが普及疎外の理由の様です。

そこでロームはそのウェハの供給問題に手を打つべく、2009年7月にドイツのSiC結晶メーカーSiCrystal社を買収し、結晶成長を自前で行っている総合SiCメーカーになりました。ウェハを作るためにインゴットから作るというのは、極めて重要なことでロームの強みになると思います。ただそれでもデバイス製造では、内製ウェハに加えて外部からも購入してサプライチェーンのリスク分散を行っています。リスク管理ですね。

車載用途に広がるSiCパワー半導体

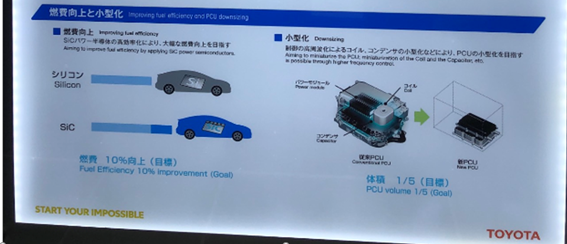

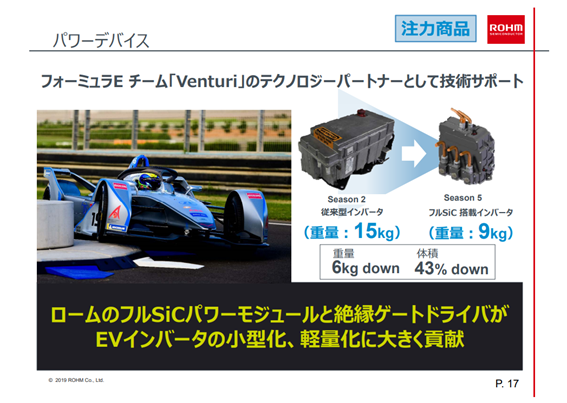

そしてビジネスショウで見せられたのがこれ。TOYOTAのロゴ付きパネルには大きな意味があると考えられます。何故なら自動車部品に採用されるには、相当に高いハードルをクリアしないとならないからです。

恐らく、これはトヨタのハイブリッドカーの代表格プリウスのパワーモジュールだと考えます。明らかに小さくなっているのが良くわかります。また下のパネルのクルマの絵、どうみても3代目プリウスのシルエットにしか見えません。

自動車の設計者たちはグラム単位以下のレベルで設計段階から車の軽量化を考えていることはとても有名な話です。その中で、上の写真のように、世代交代ごとに15㎏、13㎏、9㎏と着実に軽量化し、体積が1/5になるのなら、更に燃費も向上するなら、車載での用途は確実にこちらにシフトしてシェアも塗り替わるだろうと思います。

IR用、個人投資家向け説明会資料「持続的成長に向けて」が面白い

ロームは昔からIRに力を入れてきましたが、個人投資家向けに会社説明会資料を作られている点はかなり高い評価が出来ると思います。その資料が下記です。

IRページの中にあります。

製品のラインナップは4ページ目ですが、一般の人には「全く興味が湧かない品々」ですよね。電子部品メーカーの宿命です。

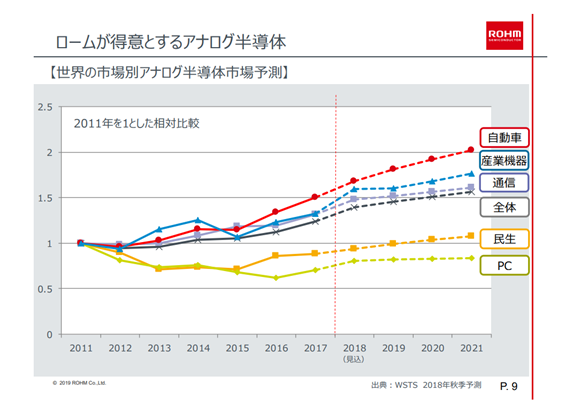

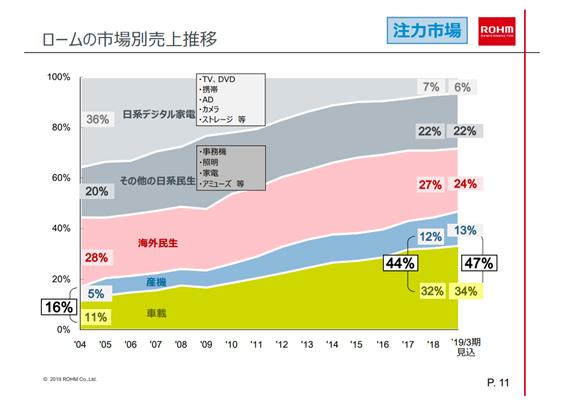

ただ投資家として見ると、下のチャートは「これだ!」と思わせてくれるものです。

最初にご紹介した「アナログ技術」を活かせて、ここから市場規模が拡大するし、なにより注目ポイントが自動車、産業機器、通信、であることがポイントです。自動運転/電装化、IoT/エッジコンピューティング、5Gとこれらを読み替えることが出来ます。

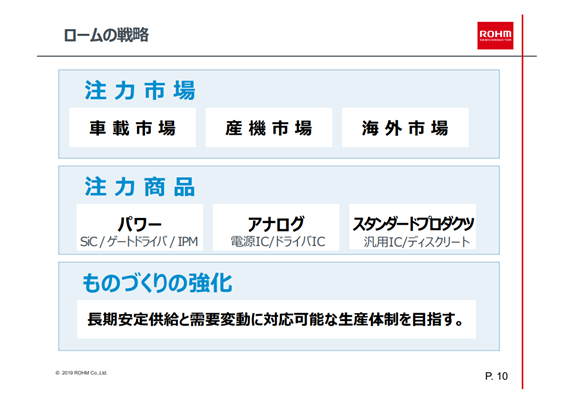

そして明確に同社の戦略としてこれらを謳っています。

これらは決算説明会資料としても使われており、機関投資家も納得しているというものです。ただ私には不可解で残念なことは、これだけのポテンシャルのある会社が、2019年3月22日付の市場で、PBRが0.96でしか評価されていないということです。

電子部品メーカーの評価をするのは確かに難しいです。縁の下の力持ちだからです。でも、技術のロードマップを見ていけば、ブレークスルーを完成品メーカーが達成したいと思っている時、そのソリューションを提供するのは部品メーカーのことが多いのも事実です。売上推移は嘘をついていません。もう携帯電話の着メロLSIの会社では無いのです。

最後にカッコいい写真を資料の中からご紹介します。

アナログ技術への期待、AIのニューラルネットワーク

今回、アナログ技術の話をあらためて同時並行的に調べることになりました。その中で非常に興味をもって、リサーチを進めているのが「AIのニューラルネットワーク」にどうアナログ技術が関わって来るかという事です。

いくつかのレポートを既に読みましたが、確かに感覚的に考えても、人工頭脳というぐらいだから、人間の脳みそ的な発想方法が良いんだろうなぁと思え、そうなると0と1の世界のデジタル技術も良いけれど、考え方はアナログ技術が活きるのではないかと。

そうなると、世界的にも見ても、アナログ技術の会社はそう多く無いのが現状です。この先のリサーチで何か見つけたらお話します。