所感/雑感

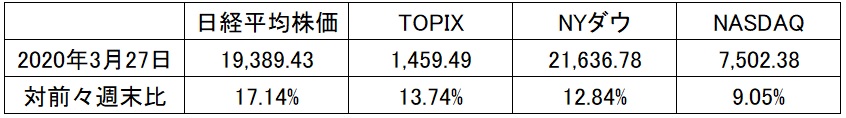

金曜日こそ下落したとはいえ、NYダウは先週+2,462.80ドルも上昇し、日本市場も日経平均株価で+2,836.60円の上昇となった。下の表で騰落率を見ると、日経平均株価の上昇率が群を抜いている。値動きは当然荒いが、下値を切り上げているのは事実。

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

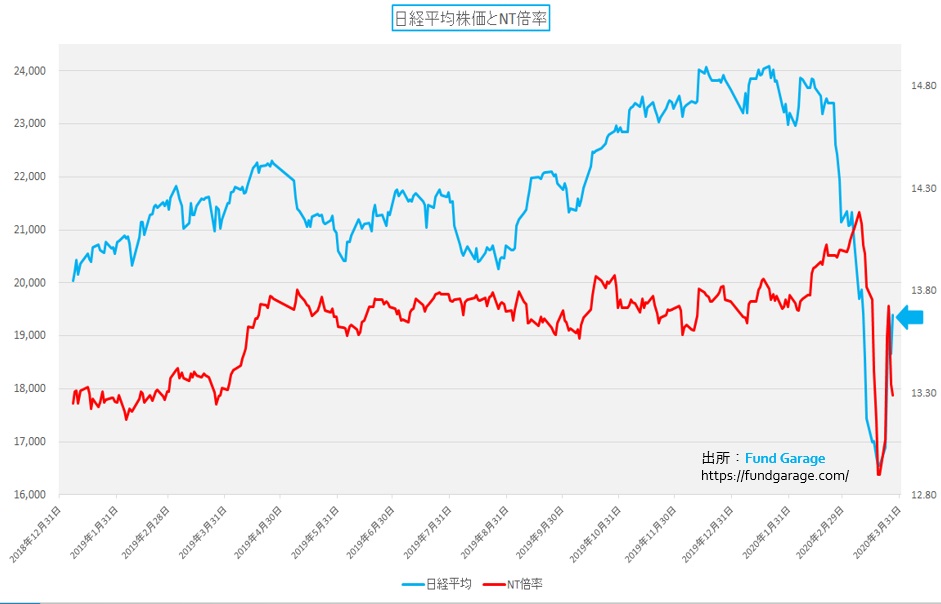

日経平均株価はあるべきNT倍率の水準に戻っただけ

日経平均株価が先頭切って値を上げた様にも見えるが、下のNT倍率の推移を見る限り、2019年を通じたあるべきTOPIXとの適正割合の水準に回帰し、その歪みが修正されただけとみることが出来る。もし仮に最も日経平均が割高に買われたNT倍率(14.18)の水準で換算し直すと、実は20,698.89円にまで値を飛ばすことになる。株価が高いか安いかは、日経平均株価のような歪み易い指標で読み取るより、機関投資家がベンチマークに使うようなものを見るのが正解なのはこの為だ。若しくはNT倍率なども加味してTOPIXと対比するなどだ。

年初来の騰落率で見ると先週は米国市場の方が分が悪い理由

前回のお伝えしたように、NYダウは30銘柄の指数。その中には今回の一連の下落騒動の中で大きな爆弾となった銘柄が入っている。オイルメジャーとボーイングだ。更に金融も入ってそれらのウェイトが高い以上、日経平均よりも分が悪くなるのは当然かも知れない。また新型コロナウイルスの感染拡大も、足許の状況では完全に米国の方が厳しい状況だ。

ただ週末金曜日の一日で、日経平均は+3.88%、TOPIXは+4.30%の上昇をしたのに対し、NYダウは△4.06%、S&P500は△3.37%、そしてNASDAQも△3.79%の下落だ。これらを加味すると米国市場が必ずしも日本市場よりもパフォーマンスが悪いとは言えない。

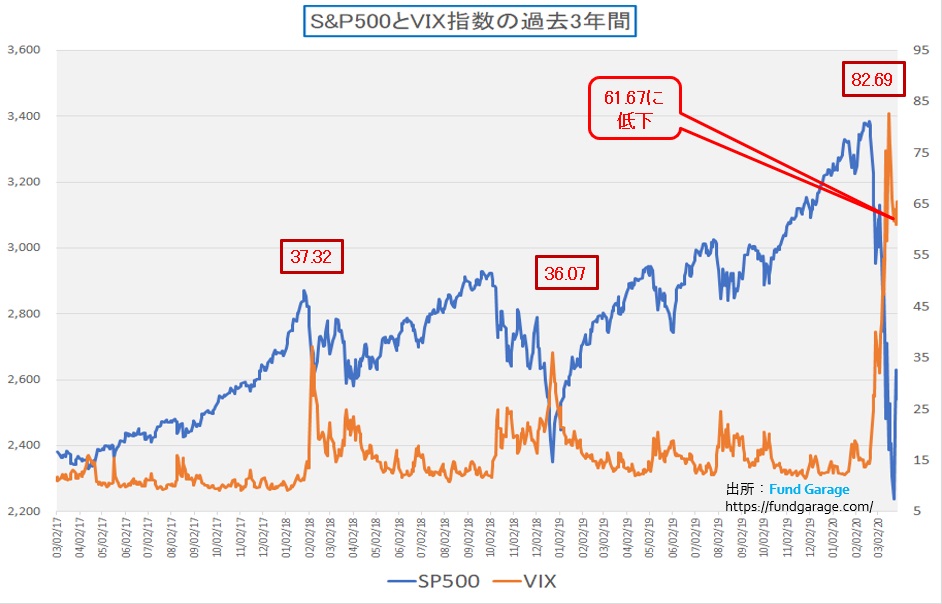

それよりも大切なことは、先週の動きでひとまず市場は底値を確認したと見れることだ。その根拠は下記のチャートだ。S&P500とVIX指数の対比チャートだが、リーマン・ショック後の高値を超える水準までVIX指数は跳ね上がった後、S&P500は切り返している。

当然のことながら、VIX指数の本来の意味は予想変動率を示すオプションのボラティリティであり、これが前週末現在でまだ65.54と高い水準にあるということは、当面は上下に激しく動く可能性は高い。既に1日に1,000ドル前後の変動があっても私自身ももう目が慣れてしまった。ただ逆に、ここからもう一度先日の安値を切って下抜けする為には、相当なエネルギーが必要となる。それはリーマン・ショック以上の驚き(恐怖)のレベルということになるだろう。今現在、NY州は大変なことになっているのはご承知の通り。その現状を見ながらの現在のレベルという事は、これ以上に恐ろしいことが起きないと下値を試すエネルギーは出ないということだと考える。

新型コロナウイルスよりも気になる原油価格の下落継続

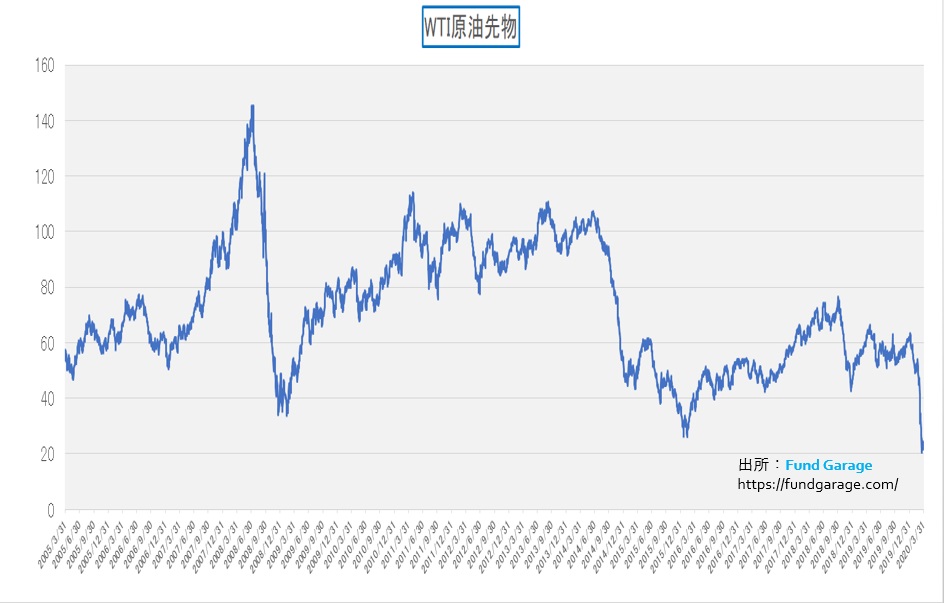

以前にもお伝えしたが、これは気になる事態。いつまで経っても原油価格が戻らない。確かに需要サイドの盛り上がりが見えないのだから仕方ない面はあるが、ならば供給サイドがバルブを締めれば良い。だがサウジを筆頭とするOPECと非OPECのロシアとの間で妥協が成立しない。原油価格が下がればガソリンが値下がりするからOKという単純なシナリオでは済まない筈だ。日本でも既に元売り各社が悲鳴を上げている。どの位、価格が安いかは下記のチャートの見て感じて欲しい。

どう考えても、小池都知事の取った対応は政治的パフォーマンスか、過剰反応だと考えている

政治に口を出すのは誤解を招きやすいので極力避けたいとは思うが、今回の「週末の外出自主規制」は欧米かぶれの彼女の政治的パフォーマンスかヒステリックな過剰反応だと思っている。「異常な増え方」と言っているが、一日に40人の感染者が増えるというのは、世界各国の状況を踏まえると、決して「異常」とは言えない。

何故なら、首都東京の総人口は約1,400万人に及び、日中の人口はこれを遥かに上回る。日中の人口は、ほぼチリ、オランダ、エクアドルなどの一国の総人口に匹敵し、23区内の人口だけでベルギー、チェコ、ポルトガル、スウェーデン、オーストリア、イスラエル、スイスなどの一国の総人口に匹敵する。これらの国々に感染が拡がり始めた時間は当然日本よりもひと月以上遅れている。にも拘らず、既に感染者数は3千人台から7,8千人に及び、最悪のスイスは、人口が23区よりも100万人近く少ない857万人にも関わらず、既に感染者数が13,000人にもなっている。東京都はまだ300人にも感染者数は膨らんでいない。

勿論、この後にいきなり大爆発を起こしたように東京も急増するのかも知れないが、このふた月間をマスクと手洗い、うがいだけで日常生活を失わなった今と、何がそう劇的に変わるのかを理解するのは難しい。小池都知事が根拠となる数値予想(「このままだとこうした理由で、数十万人の感染者に膨らむ可能性がある」といった定量的な理由)を示しているのなら別なのだが。

逆に近時、非常に私が腹落ちした理の通った仮説と納得したものがある。日本はだからパンデミックを免れているという仮説なのだがご紹介したい。タイトルは「もし私が北アメリカの人、西欧の人、或いはオーストラリアの人なら、新型コロナの為にBCCのワクチン注射をします」というものだ。英語ではあるが是非参考にして欲しい。

これはノーベル賞常連のドイツのマックスプランク研究所が出した論文からの引用なのだが、日本では1951年から全ての新生児がBCG予防接種(結核予防)を行ってきたからだというもの。実は2018年でも日本では結核患者の登録数がなんと15,590人もあった。厚生省の発表によると概ね毎年の発生数は18,000人前後だ。だから私たち日本人の体内には知らず知らずと結核に対する免疫が出来ているのに対し、逆に米国はBCGをCDCが不要と判断してまったく接種していない。欧州でも旧西側諸国も同様だという。オーストラリアの研究機関も臨床試験を始めたという。

この先の動向のまとめ

東京オリンピックの中止発表の翌日に週末の外出自粛要請を都知事が発表したこと自体がきな臭い。また「ロックダウン」という意味を本当に知りながら多用しているのかも疑わしい。残念ながら現都知事は台風による僅かな浸水被害(消防隊で対応可能なレベル)でも、自衛隊に災害派遣要請をして「ちゃんと都知事の仕事をやっています」とパフォーマンスをした前科がある。元TVのニュースキャスターでは非常時の首都トップは荷が重いのだろうかとまで思ってしまう。

「首都東京を大英断によりパンデミックから救った都知事」という看板を背負って、来年のオリンピックに向かって再選したいという魂胆が垣間見える。事実、自民党は次の都知事選では小池都知事を党公認として担ぐと言われている。そういう政治パフォーマンスと、左傾化したマスコミの世論扇動には振り回されたくないものだ。

そして欧米諸国の状況を見て明らかなことは「PCR検査を拡大すべき」というセオリーが間違っているという事だ。米国もその実力を誇示したかったのか、ドライブスルー検査まで導入して検査を実施した。その結果齎されたのは、大衆の医療機関への殺到であり、NY州では既に医療崩壊が起こり始めている。結果、重症患者の病床や機器が足らず、病院内でトリアージに及んでいる。

一方、日本では芸能人の志村けん氏の病状でも明らかになったが、人工心肺を付ける対応をしながら、70代の元ヘビースモーカーが治療を受けていられる。志村動物園のためにも是非とも復帰して貰いたいという個人的な希望は置いとくとして、恐らく彼の病状ならば、現在のNY州では見放されるだろう。

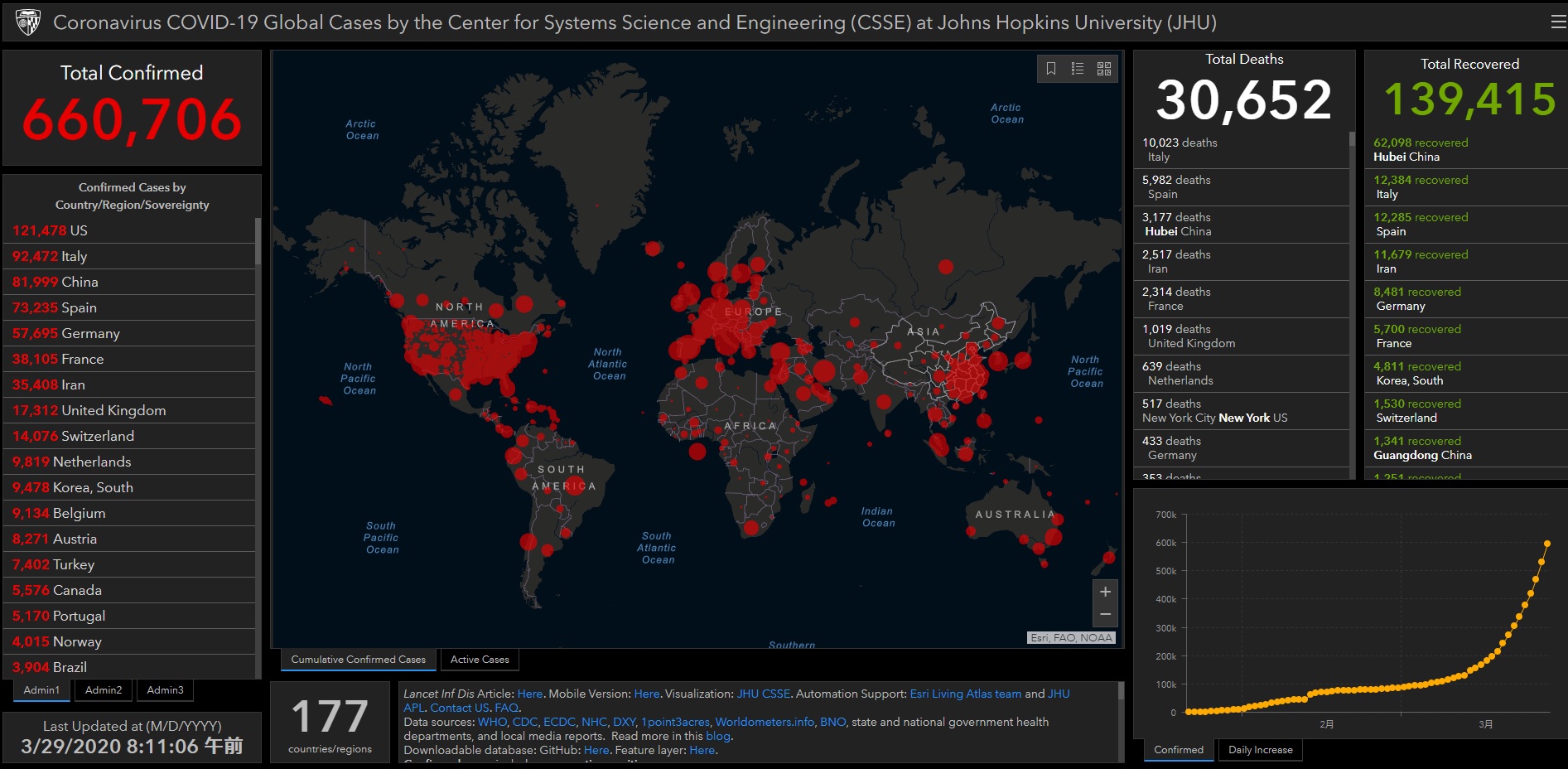

私は医療の専門家では当然ない。私の知識はジョンズホプキンス大学の公表しているデータの日々の分析の積み重ね(毎日データをエクセルに手入力して愚直に変化率などを追跡している)と、出所が明確な情報だけだ。日次の売上データを国別に集計して積み上げて、そこから何らかの方向性を見つける投資家としてのルーティンと同じことをしているだけ。そう、定性的な「凄く売れています」とか「凄く人気です」といった言葉遊びは付き合うだけ無駄だ。そして結論としては、日本は現状、世界で一番新型コロナウイルスに上手に対応していると考えている。少なくとも、これに伴う本質的な混乱はまだ起きない筈だ。

最後に参考までに3月29日朝現在のジョンズホプキンス大学の公表のデータから作成した表をお見せする。私の言わんとしていることがお分かり頂けるだろうと思う。死亡者割合でソーティングしてある。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

想定通りの流れが出てきた。ある意味では想定以上かも知れない。悲観的で後ろ向きなニュースや報道ばかりが垂れ流される中で、やはりテレワーク/リモートワークと呼ばれる流れや、巣篭もりと呼ばれる不自由な生活の中で、人々は新たな需要を創出し、関係産業はその流れを上手く掴んで動いている。

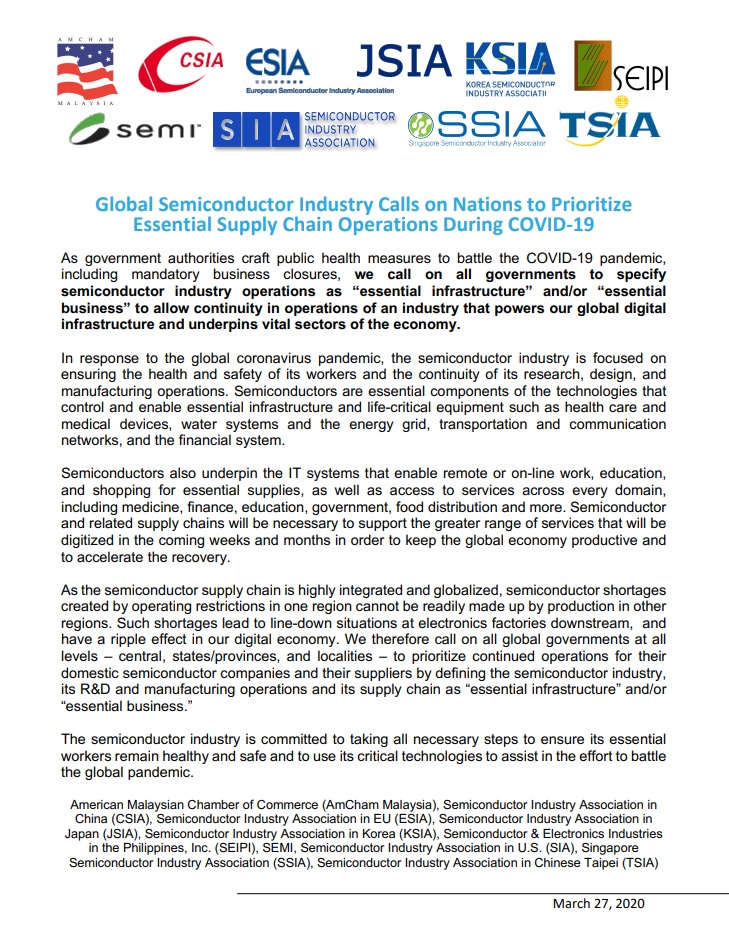

SIA(Semiconductor Industry Association)が動いた

まずは下のレターを見て頂きたい。これは各国のSIAが連名で発表した国への要望文だ。具体的には中国、台湾、EU、日本、韓国、米国、シンガポールのSIA、およびマレーシアとフィリピンの半導体および電子産業を代表する業界団体が参加している。

何を主張しているかと言えば「半導体はヘルスケアおよび医療機器、水道システムやエネルギーグリッド、或いは輸送や通信ネットワーク、金融システムなど、生命そのものに関わるものをコントロールし、重要なインフラとして動かす主要なテクノロジーに不可欠な部品であるが故、如何なる状況であっても最優先でそのサプライチェーンを守らなくてはならず、そうあるように各国政府にもご対応頂きたい」と言ったものである。ある意味恫喝のようにも聞こえる。「俺たちの産業をちゃんと機能させないと、世界中が大混乱するからな」みたいな感じだ。これだけの国を巻き込んでいるあたりがポイントだ。

マイクロンテクノロジー(MU)の決算が示したこと

26日の米国市場の引け後に半導体大手のマイクロンテクノロジー(MU)が12月-2月期の決算発表を行った。日経新聞は「<米国>マイクロンが6%高 減収減益決算も高評価相次ぐ」なんて、株式投資の何たるかが相変わらず分かっていない馬鹿な見出しの記事を書いているが、この新型コロナウイルスの話が出て以降で最も痛快な決算発表のひとつだったかも知れない。

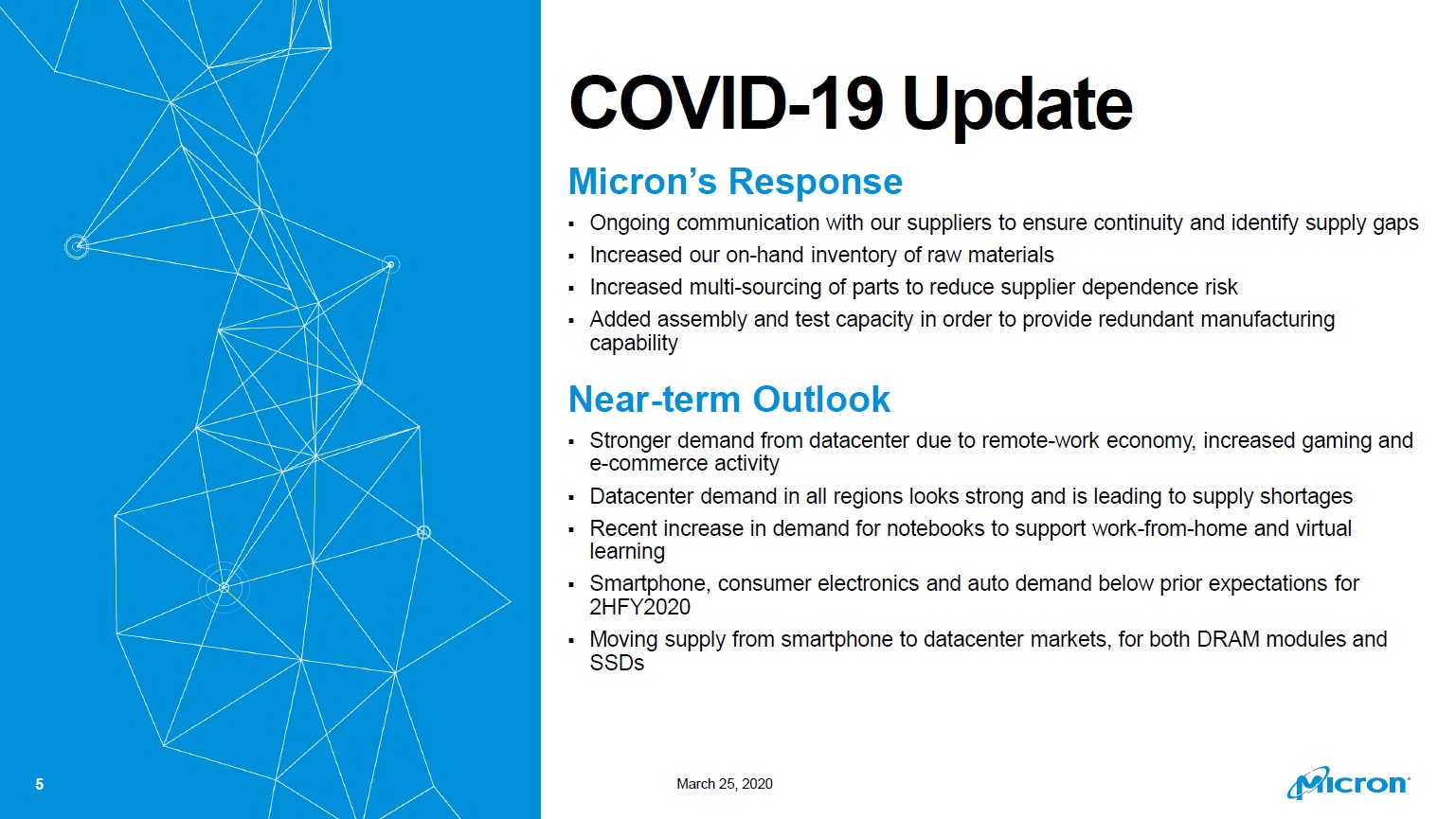

COVID-19とは「新型コロナウイルス」のことだが、CEOがこの項目でまず話をした。前述のSIAの話とも被るが、サプライチェーンの寸断や混乱が起きないように、在庫を抱えたり、調達先を拡充したりしながら供給の中断がおこらないようにして克服したようだ。

そしてこの先の見通しとして、やはりリモートワーク、ゲーム、そしてE-コマースの高まりがデータセンターからの力強い需要を生んでいることを説明している。データセンターの需要は世界中であり、また供給不足に既になっているようだ。CEOが言うには「COVID-19は、スマートフォンと自動車の販売台数の急激な減少を反映して、暦年第1四半期の中国の経済成長に大きな影響を与えています。家電製品の販売率の低下と中国でのお客様の工場閉鎖は、第2四半期後半には逆風となりました。しかし、中国では、ゲーム、eコマース、およびリモートワークアクティビティの増加によるデータセンター需要の増加により、消費者需要の減少が相殺されました。3-5月期を見ると、これらの傾向は世界的にも形作られているため、すべての地域のデータセンターの需要が強く見え、供給不足につながっています。さらに、最近では、世界の多くの地域で行われている在宅勤務や仮想学習の取り組みをサポートするために、商用および教育分野で使用されるノートブックの需要が高まっています。」ということだ。正に過去何度もお伝えしてきた通りのことが実際に起きている。

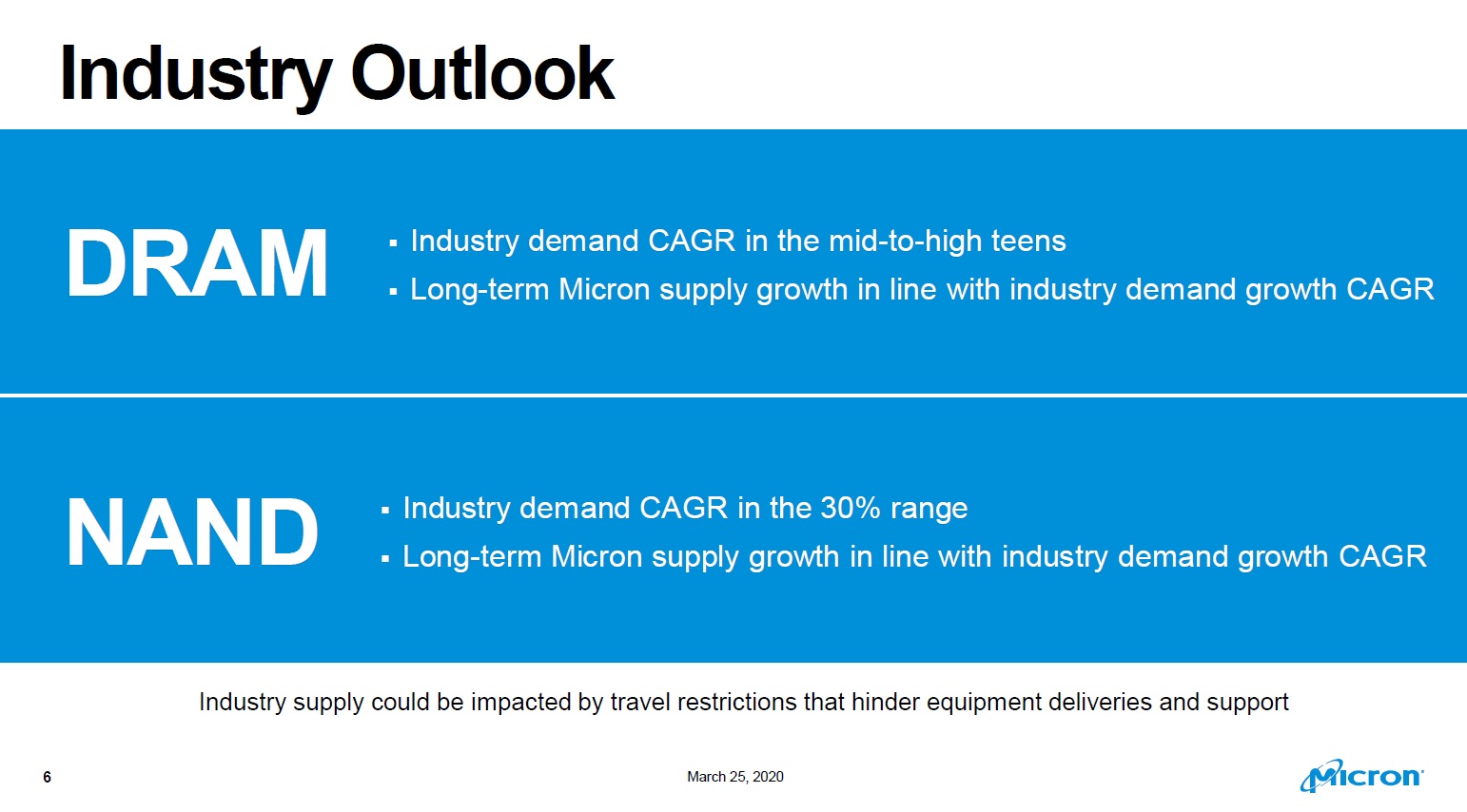

DRAM年平均成長率は14-19%、NANDの成長率は約30%

マイクロンテクノロジー(MU)は半導体メモリーのメーカーである。DRAMとNANDと両方を作っている。そのマイクロンテクノロジーがこの新型コロナウイルスによる世界経済スローダウン予想の議論が喧しいこの時期に示した半導体メモリー業界の見通しが下記の通りだ。

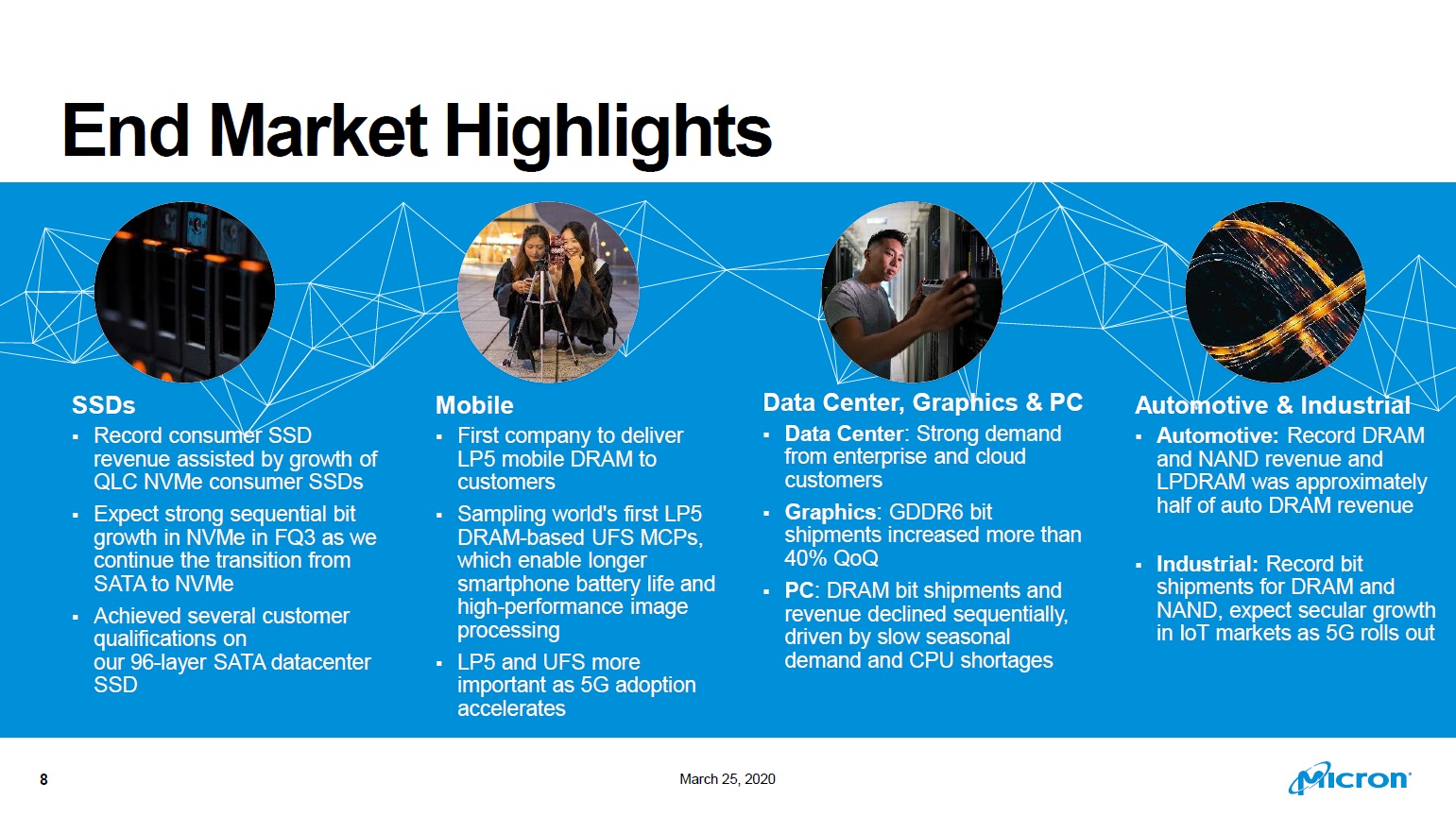

DRAMは2ケタ台の後半、NANDは約30%の成長率を予想している。同社がその業界トレンドに見合う成長をするというのはCEOのコメントとしては当然だが、この後に技術的な話が続いて、締めのスライドがこれ。各セグメント別にハイライトが示された。

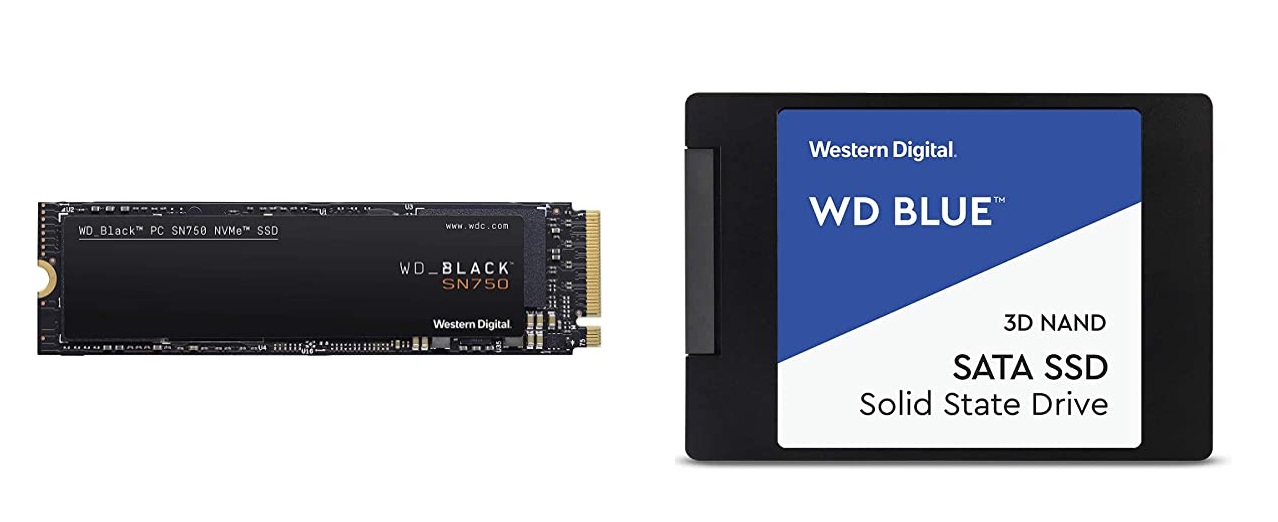

SSDというのは、NANDフラッシュメモリーを使ったデータストレージで、機能や役割はHDD(ハードディスク・ドライブ)と同じ。ただ読み出しと書き込みの速度が半導体を使うか否かで全然レベルが違う。更に近時はその機器とマザーボードを接続する方式が変わり始めている。

具体的にはSATA接続からNVMeという方法で、データセンターでは流れが加速している。モノは下の左側がNVMe方式で、右側がSATA方式のもの。たぶん普通の人はまだ左側の形は見慣れていないと思うが、平たく言うとSSDをマザーボードに直刺しするのがNVMeで、ケーブルを使うのがSATA方式。NVMeと同じような形でSATA方式のものもあるが、余りに専門的になるので詳細は省くが、SATA方式は、HDD時代の名残の技術で半導体性能を活かしきれていないボトルネックになっている。

COVID-19こと「新型コロナウイルス」がテクノロジーを加速させる

マイクロンテクノロジーが用意した最終市場別のハイライト説明はこちらのスライド。SSDで世代交代があるように、実はDRAMでも世代交代が行われる。これらを加速させるひとつの要因が5Gだ。

その裏側では半導体製造技術の更なる進展がある。SSDの項に、96層のSSDとあるが要はNANDの製造技術のことで、既に123層の話も出回っている。また、こうした技術進展の流れは、ひとつのパーツのカテゴリーだけでおこるわけでは無い。NANDが変わればDRAMも変わる。それはすなわち、CPUが加速しているからでもあるが、未だにインテル(INTC)は充分な最先端品の供給力が確立出来ていない。一方でアドバンスドマイクロデバイス(AMD)は順調に最先端品の供給を立ち上げている。

日本でも5Gが漸く始まったが、本番はこれからである。実は5Gが普及すればするほど、現状のリモートワークが新しい働き方として定着していく流れの中では、やはりネットワークが悲鳴を上げる。既に勘の良い人ならば、ネットワークの速度が落ちたような気がすることを実感されているのではないだろうか?ネットワークとは、ファイバー回線の通信速度だけを意味せず、中継点となる何処かのサーバーの能力という意味も含まれる。これらすべてがデータセンターからの力強い需要となって表れる。

「新型コロナウイルスの感染者が今日も〇人増えました」という暗い話ばかりでは実はない。底値は一旦確認したと思われる以上、こうした前向きの話で投資対象を考えていくのは楽しいことだ。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。

今週は住友電工、デンソー、ローム、ソフトバンクグループ、NVIDIA、Western Digtal、Xilinx、Applied Materialsの内容を更新しております。