所感/雑感

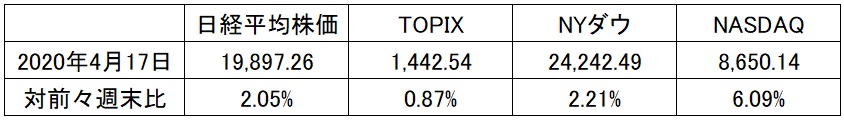

予想通りNASDAQが好調だ。先週は+6.09%だが、年初来でも既に△3.59%の水準にまで回復している。一番沈んだ時は3月23日で△23.54%まで下落している。TOPIXの年初来水準はまだ△16.20%に沈んだままだ。こちらは3月16日に△28.18%を付けたのがボトムだが、戻りは鈍い。新型コロナウイルス災禍が現状一番厳しいのは米国、日本は早くから関わってきたが、何とかまだ土俵際だ。でも、株価で見ると米国のNASDAQの方が圧倒的に反応は良い。この違いはどこから来るのだろうか?

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

新型コロナウイルス災禍の状況アップデート

新型コロナウイルスの拡大の状況は、毎朝7時台には最新のデータに更新している「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」 を見て頂けているものと期待したい。ジョンズホプキンス大学のデータを使って加工した表で、毎朝下記の7項目をご案内している。

- 国別新型コロナウイルスの感染者数累計(降順)

- 感染者増加数の対前日比による比較(降順)

- 国別新型コロナウイルスのACTIVE感染者数(降順)

- ACTIVE感染者数の対前日比による比較(降順)

- 死亡者増加数の対前日比による比較(降順)

- 国別総人口を考慮した亡くなれた方の割合(降順)

- 国別総人口を考慮した感染者数の割合(降順)

総人口を考慮しない絶対値だけの比較の表(1-5)では、常にトップは米国だ。既に感染者数は726千人を超え、死者数も4万人に届こうとしている。つまり世界中で最も状況が悪い国が米国だという事だ。(個人的には絶対中国は数値を隠していて、現状の米国よりも死者数はもっと多い筈だと思う。ただ死因をきちんと一件、一件、調べたかどうかは定かでは無いので、実は隠蔽ではなく、正確な数値を持っていないのかも知れない)

翻って日本はどうかと言えば、現状でも感染者数は9,787人、死者190人と諸外国と比べれば全くたいしたことない(諸外国と比べることは意味が無いと語る専門家が居ることは当然知っているが、その理屈は筋が通っているとは思えない)。東京オリンピックの延期が決まった途端に小池都知事が突然のように「オーバーシュート」や「ロックダウン」などとヒステリックに騒ぎだし、それに同調したメディアや野党のみならず与党の若手の一部、或いは日本医師会まで浮足立って騒ぎだしたため、緊急事態宣言などということになってしまったが、あれから20日以上経っても死者数は3月25日の43人から190人に増えただけだ。「オオカミが来るぞ!」と言われて久しいが、数値を見ている限り「オオカミなんて来る感じは全くしない」というのが正直なところだ。

※ お願い ※

別記事として「ポスト・コロナウイルスと今後の株式投資戦略」という株式投資のコラムをアップしました。実は最後に「続きはプレミアム会員向けのレポートで」と記載したのが真意なのですが、そちらに新型コロナウイルス災禍について厚労省のデータなどを使いながら考えをまとめてあります。是非、そちらの方もご一読頂けたらと思います。

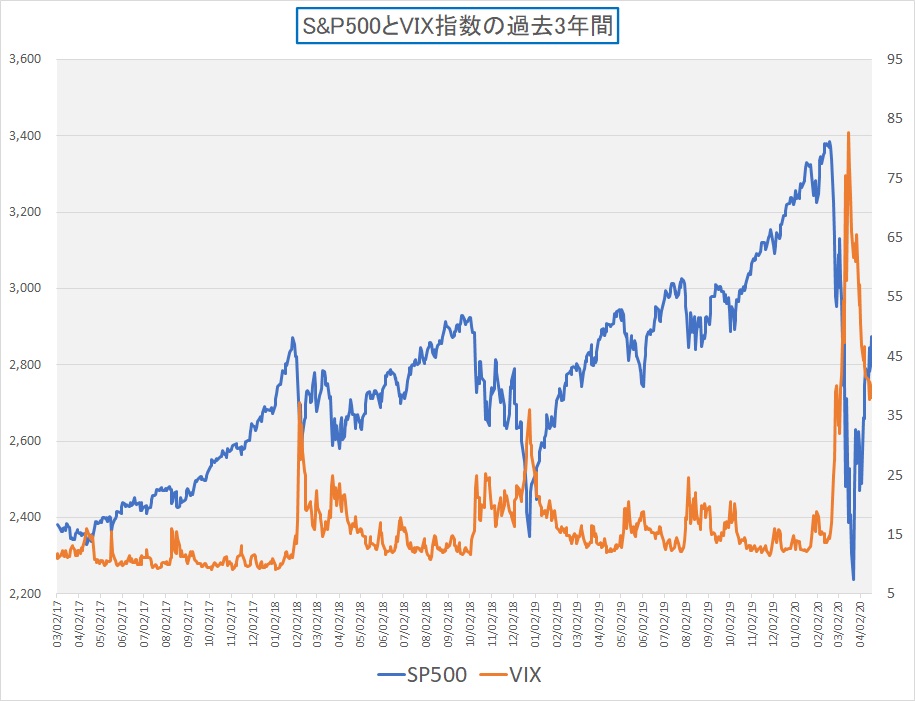

S&P500と恐怖指数の関係、かなり明確に底打ちを示している

前回もお伝えしたのでくどくどとは言わないが、今回ぐらい綺麗に負の相関関係を示したことは過去にあまり例が無い。日が経つにつれて、既に騙しとなる局面は過ぎたと思われる。

原油価格の動きがリスク要因として残っている

米国債のイールドカーブは正常化しているが、リスク要因として気掛かりなのはやはり原油価格だ。一度はOPECと非OPECの間で減産合意がなされて反転した原油価格だったが、各国が「ロックダウン」や「外出自粛」などを続ける為、減産だけでは減少した原油需要に追いつかないという見方が主流を占め、先週の原油価格は再び下落傾向となり、週末には18.09ドルという20年来の安値を付けている。

既にWTI先物市場では、原油価格がマイナスになった場合(在庫にお金をつけて業者に引き取って貰う状態)に備えて、システムの改修が行われているという。行き過ぎた価格形成になると、当然シェール業者などを中心に破綻するところが出て来る可能性がさらに膨らむ。オイルメジャーの株がNYダウなどの指数に与える影響も大きく、このままの状態が続くようんだともう一度リスク要因として考える必要が大きくなる可能性が高い。

この先の動向のまとめ

日経平均株価は2万円の手前まで戻し、NYダウも24,000ドルを回復した。今のところ、市場は企業決算やマクロ指標の弱さにも動じない展開となっているが、一旦は足踏みをする可能性を考えておいた方が良いかも知れない。ただ仮に多少下落したとしても、大きな流れが変わる話では無い。

そして予てからお伝えしているように、今回のこの戻しで証明されたことは、やはり投資は途中で投げ出しては駄目だということ。3月の下旬には相当多くの人が「もう持株を整理した方が良いのだろうか」と考えてられていた。だが、もしあそこで手放していたら、損失が確定し、この戻りを享受出来なかっただけでなく、恐らく新規に株を買うという投資判断は出来ないままだろう。何故なら、そこら中にまだまだ山のように悲観論が渦巻いているからだ。だが間違いなく次を見据えた動きが始まっている。それを示しているのがNASDAQが年初来で△3.59%まで戻しているという事実だろう。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

台湾積体電路製造(TSMC)の決算が示すもの

先週16日にTSMCが決算を発表した。台湾積体電路製造という名前が示す通り、同社は世界最大の半導体製造のファンダリーだ。最大の顧客はアップルだが、エヌビディアやAMD、或いはザイリンクスなどファンブレス半導体企業も重要な顧客として抱えている。

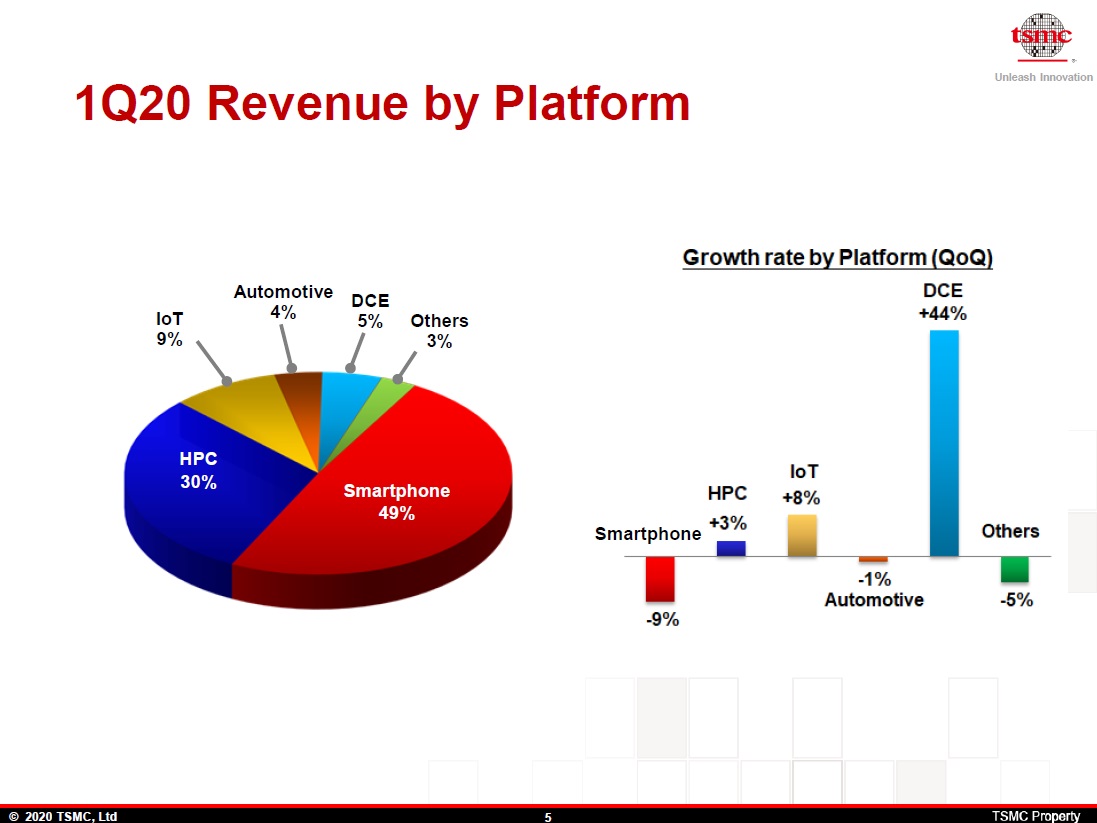

決算内容を概括すると、第1四半期(2020年1〜3月)の純利益はおおよそ倍に成長し、アナリスト予想を上回り、第2四半期もこの勢いが持続することを期待していると説明した。最初の注目点は下記のスライドに示されている。これはTSMCが作る半導体をプラットフォーム別に示したものだ。

約半分を占めるスマートフォン向けだが、最大顧客のアップルが第一四半期の売上高ガイダンスを達成できないと今年初めに発表したにも関わらず、売上は9%のマイナスで留まった。これについてCEOのコメントは「引き続き5G関連の成長が大きく、各社5G向け端末の生産を増強している」という。

もうひとがHPC(High Performance Computer)だ。何かと言えばデータセンタなどで使われる高性能なサーバーと思って貰えれば良い。このプラットフォームに関わる半導体ビジネスがやはり好調だという。

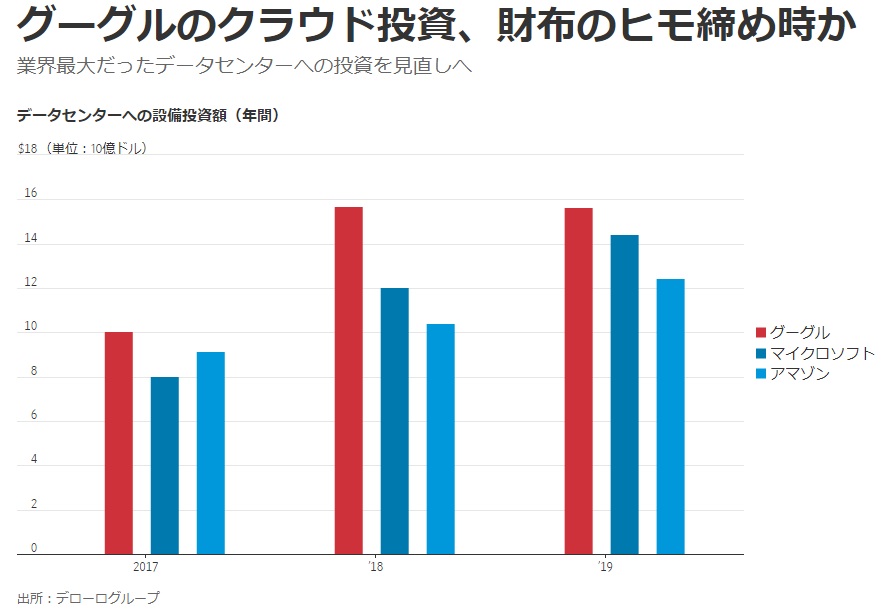

ちょっと話は横道に逸れるが、WSJ誌にこんな記事をみつけた。そこに掲載されていたチャートがこれ。

記事の内容は、タイトル通りグーグルが「業界最大だったデータセンタへの投資見直しへ」というもので、データセンタへの設備投資が足踏みをする可能性を示唆したもの。だが、逆にこのチャートは私の考えを力強くサポートしてくれた。確かに赤い棒で示されたグーグルの勢いは頭打ちになりつつあるが、残る2本、マクロソフトとアマゾンは右肩上がりのままだ。つまりAzureとAWSを展開する両社の勢いは弱まっていない。

アマゾンが現在絶好調なのはご承知の通りだが、マイクロソフトもMicrosoft Teamsが新型コロナウイルス災禍の影響で逆に大きく脚光を浴びている。Microsoft Teamsとは、Office 365 でチームワークを実現するハブのこと。現状ではZOOMの方がメジャーに聞こえているかも知れないが、ZOOMのセキュリティ問題は顧客離れを生み、Microsoft Teamsに乗り換える企業が多い。何故ならZOOMの問題は単純にセキュリティ・ソフトを導入すれば良いという話では無いからだ。重要な暗号鍵を支配するサーバーが中国に設置されているらしい。つまり、すべての情報が一度中国を迂回しているとも言える。同社は対策に躍起になっているが、官公庁や企業にとって、新興のZOOMが会社のあらたなリモートワークのインフラとして適しているか、それともoffice365を持つMicrosoftの方が信頼がおけるかと言えば、そこに議論を挟む余地は無いからだ。

話をTSMCに戻そう。

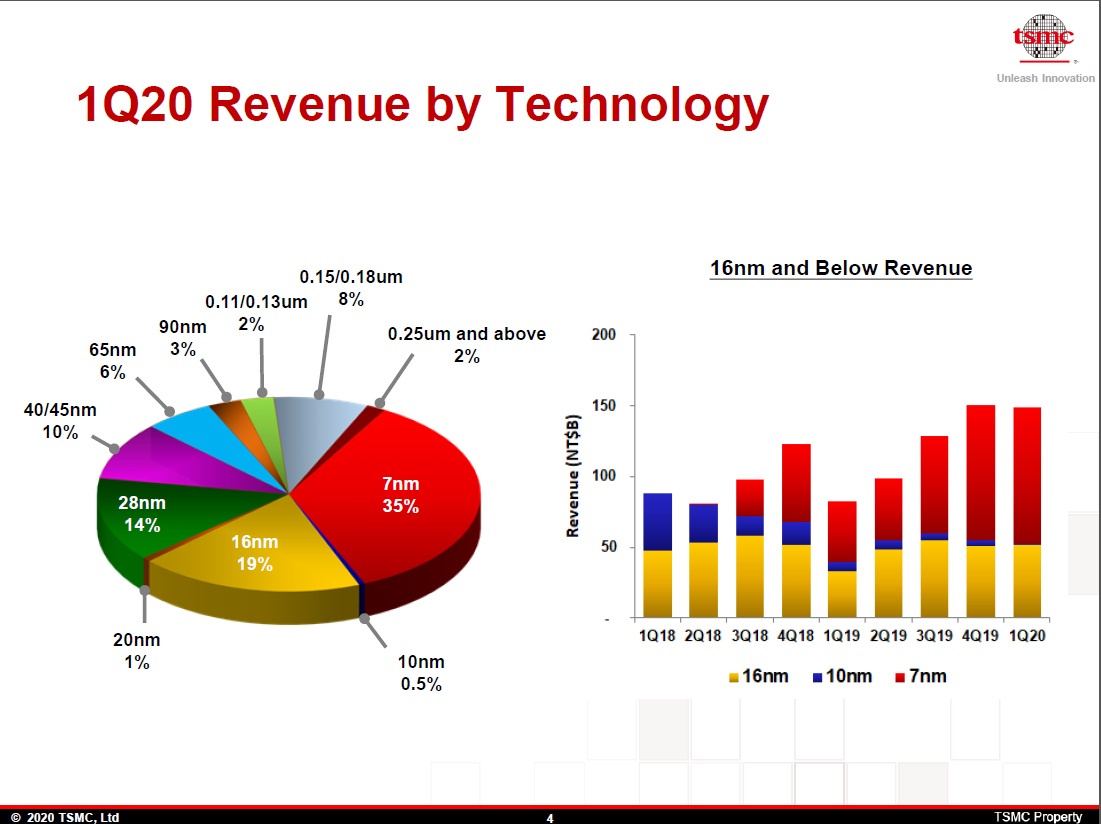

上記はTSMCの半導体のデザインルール別の売上動向だ。ご覧頂けるように、既に7nmの売上が全体の35%となっている。このセグメントの主な顧客はエヌビディアとAMDの筈だ。一部、ザイリンクスなども利用している。そしてCEO曰く「5nmについても開発段階を終わり、既に量産段階に移行しつつある」という。

今週発表されるインテルの決算発表の中で、彼らが技術的な問題を克服したと主張しない限り、HPC、すなわちデータセンタの需要はAMDやエヌビディアに流れる可能性が高く、取り分け新しいサーバー向けのCPUを発表したAMDはインテルから更に継続して市場シェアを獲得していく可能性が高いと考えられる。

また同社は2020年の設備投資計画を据え置いた。これを受けて日本の東京エレクトロンを含む半導体製造装置メーカーの株価は既に動いているが、悲観的な見通し渦巻く中で、やはり注目のビジネス・トレンドに関わる産業は止まっていないということを示してくれた。

今週の注目決算

- 4月20日 ケイデンス・デザイン・システムズ(CDNS)

- 4月20日 IBM(IBM)

- 4月21日 ネットフリックス(NFLX)

- 4月21日 テラダイン(TER)

- 4月21日 テキサスインスツルメンツ(TXN)

- 4月22日 ラムリサーチ(LRCX)

- 4月22日 ネットギア(NTGR)

- 4月22日 ザイリンクス(XLNX)

- 4月23日 インテル(INTC)

- 4月23日 T-モバイル(TMUS)

- 4月24日 ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。