週間回顧

米国企業の決算発表、会社側コメントやQ&Aでウォール街のアナリストとのやり取りを聞いていると、企業側は冷静にポジティブに粛々とビジネスを継続しているにも関わらず、その裏読みをしてネガティブに一旦反応している感じがする。ただその後、市場はもう一度考え直して買ってくる。右肩上がりのビジネス・トレンドとして考えていた流れは間違いないが、ポストコロナを考えると多少強弱感を調整する必要がありそうだ。

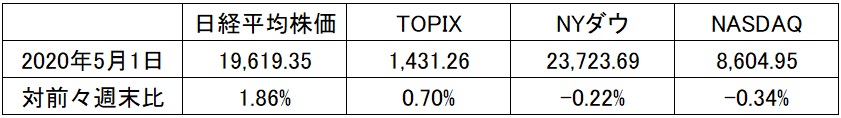

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

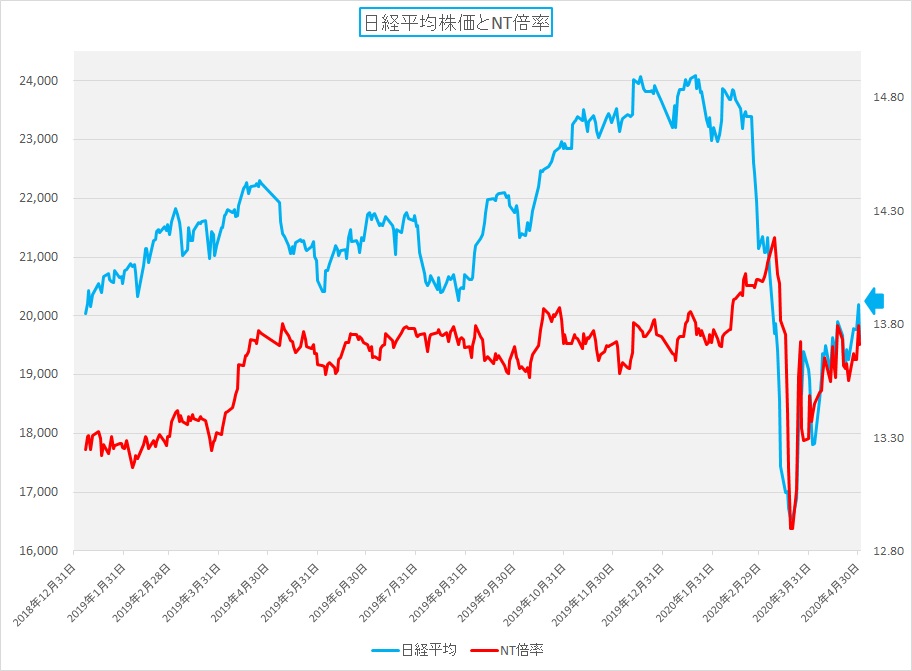

日経平均2万円回復は、流石にNT倍率上昇のいたずらか?

4月30日、大引けでも日経平均株価は20,000円の大台を回復した。勿論それを否定するものでは無いが、下のチャートで分かる通り、3月に安値を付けた時からNT倍率はこのひと月間で12.9倍から13.8倍前後まで上昇した。あの安値の時のNT倍率を当て嵌めてTOPIXから日経平均株価を逆算すると『TOPIX 1,464.03×12.9=18,885.18円』でしかないとも言える。日経平均株価の指数貢献度が高い銘柄(ソフトバンク・グループなど)が中心となって急落し、そして値を戻したからとも言える。

ただ日本株の水準が総じて安いことは確かだと思う。その高めになっている日経平均株価でさえ週末のPBRは0.94でしかないからだ。つまりプレミアムがついていないということ。その一方で、通期見通しのEPSから算出されるPERは16.5倍まで上昇した。3月が12倍台であったことを考えると、この水準を見て現状は安くないと唱える人もいる。だが、決算発表を跨ぐと算出根拠に使われる通期見通しが終わった期から今期(2021年3月期)に変わる。通期予想を発表しない企業も増えている。そうなると予想EPSは日経記者予想ベースの1株当期利益が使われる。その時に強い見通し、楽観的な見通しが適用されるとは思えない。逆言えば、今発表されている日経平均株価やTOPIXのPERは精度がかなり落ちており、PBRと違って頼りにはならないとも言える。

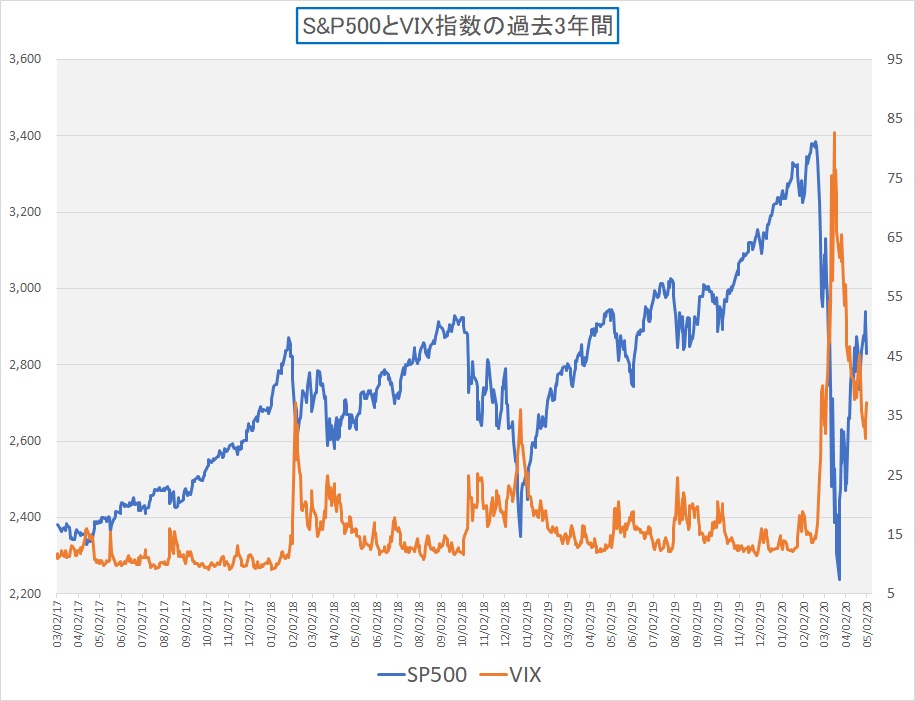

念のため、いつもの米国市場のチャート

米国株のチャートもいつものように確認する。VIX指数の水準は週末で37.19。今週は一度も40代までも上がらなかった。

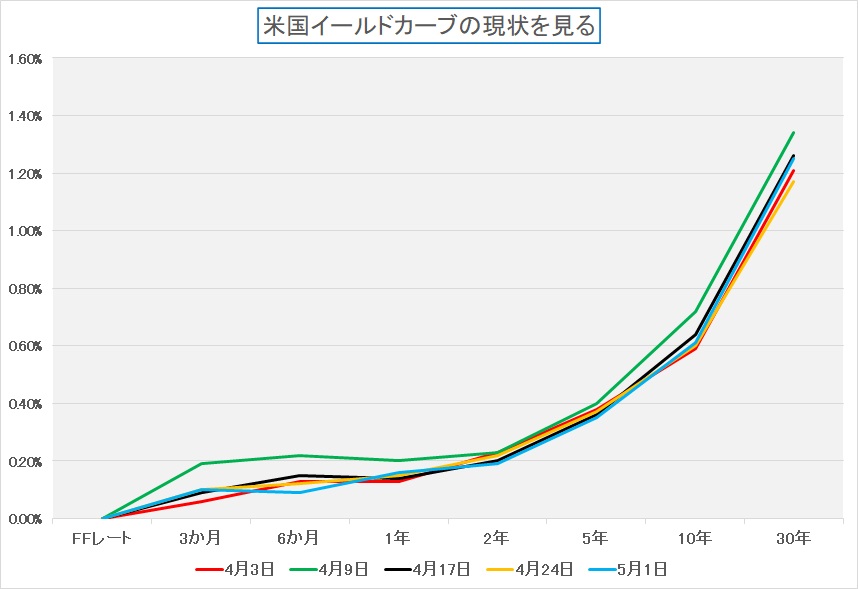

米国債券市場のイールドカーブ

下のチャートは4月以降の週末時点の米国債券市場のイールドカーブだ。先週末は水色の線となるが、ほぼほぼひと月間に亘って大きな動きは無い。下がゼロ%で、30年債でも1.2%台だ。こうしてチャートにすると、ちゃんと右肩上がりのように見えるが、Y軸の取り方を変えれば、ほぼ真横に一直線になる。特にここから示唆するものは無い。

この先の動向のまとめ

国家緊急事態宣言が4月7日に発令されてからおよそひと月が経ち、そして間も無く期間延長がアナウンスされる。私は最近あることをとても危惧している。それはこの国の政治体制がもつのかどうかだ。政権交代とまではならずとも、もしポピュリズムの強い政治体制になった場合、経済は疲弊する。旧民主党政権が誕生した時、一部には市民の熱狂があったのは事実だが、株価はその後政権交代が起きるまでずっと低迷を続けた。

1月中旬に中国武漢から新型コロナウイルス騒ぎが始まった時から今まで、多くの情報が洪水のように流れ、あれが良い、これが良い、あれは駄目、これも駄目、みたいな話で世論が大混乱しているように思われる。人間は楽な方、耳あたりの良い話に耳を傾けるが、そもそも世界中の英知を集めても「未知のウイルス」である以上、すべてが結果論でしかない。

そして一方で、多くの所で補償や補助金などの話が飛び交い、にもかかわらず、未だに不要不急の外出をしている人も大勢いる。パンデミックは2週間後にしか把握出来ないのにだ。そんな中、上手く大衆の気持ちに迎合出来た政治家が評価を高めてもいる。例えば都道府県知事だ。政府が悪いと狼煙を上げて大衆側に寄り添う顔をすれば評価は高い。だが、歳入無き歳出はすべてつけとなって返って来る。緊急事態だからそれで良いんだ、という意見も正しいのかも知れない。しかし、今回のことで日本の首都東京の医療インフラがとても脆弱だということが露見した。「医療計画2025年」は練り直しだろう。オリンピックなどやっている場合では無い可能性の方が高いが、そうした冷静な議論はどこからも聞こえて来ない。

前回、医療現場の話をさせて頂いた。実際の現場と人伝で聞く話には、やはり大きな乖離があることはこの目で確認した。メディアの報道やネットの情報は必ずしも正確なことは伝えていない。ならばどこまで国民に真実が正確に伝わっていて、適切なジャッジメントが出来るようになっているかと言えば、今回のインフォデミック騒ぎは相当に国家運営自体にダメージを与える方向でしか伝わっていないように思う。更に悪いことに、これが日本一国では無いという事だ。ポストコロナを考える時、過去からのリニアな延長線上にはないものを考える必要があるような気がしてならない。日々感染者数の集計を続け、数値の正確な把握も続けているが、総合的に考えてこの新型コロナウイルスの問題は「広義の人災」だと思っている。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

今週も米国企業の決算発表を可能な限りチェックし、また日本企業の決算説明もライブ配信されているものは、録音配信分も含めて聴き取るように努めた。

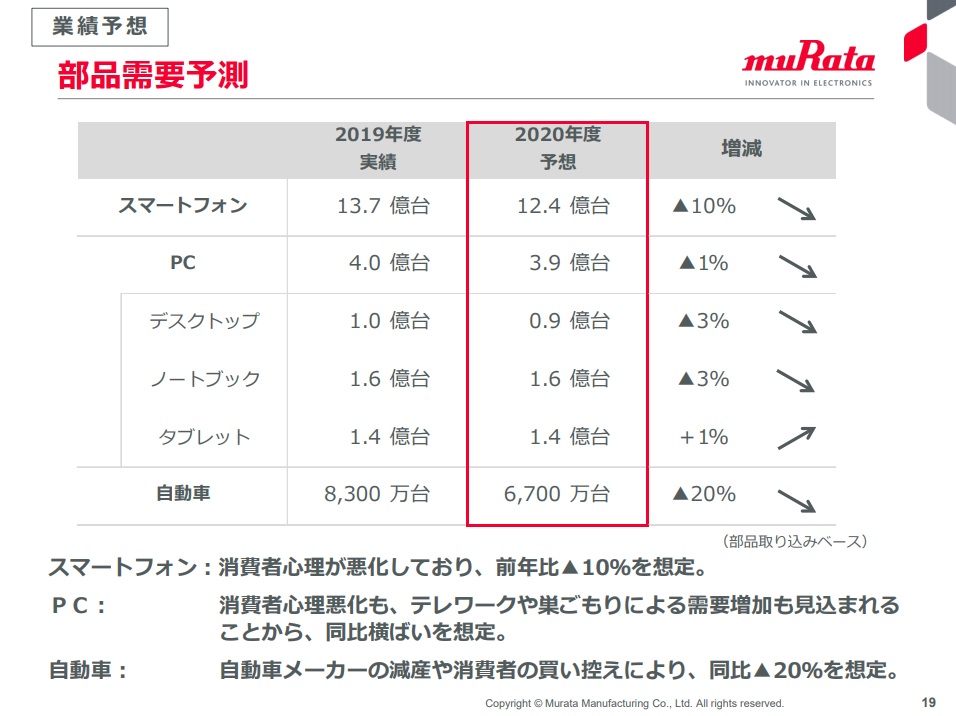

村田製作所は通期予想をちゃんと開示した。ただ常に慎重で石橋を叩いて渡るような数値を発表する癖のある会社なので、当然市場が「おお、凄い!」と喜ぶようなものではない。ただ、見通しを立てる為の前提も一部開示されたので参考になる。それが下記のスライド。

ポイントはPCが横這い、スマホが△10%、自動車が△20%という見通しだということ。米国企業の決算を踏まえて推論すると、PCは多分プラスになるだろう。スマホも単価の高い5G関連は減速している様子はない。自動車は数量は△20%になったとしてもADASなどの利用が増えることから、電子部品がそのまま△20%ということにはならないだろう。気になるのは、この前提のPCの中に、データセンタ関係のサーバー類が含まれているのかという点だ。またネットワーク機器などはどうなっているのか、スマートフォンは端末だけでなく、5Gの基地局はどうなっているのか、ということだ。

ネットワーク負荷の現状

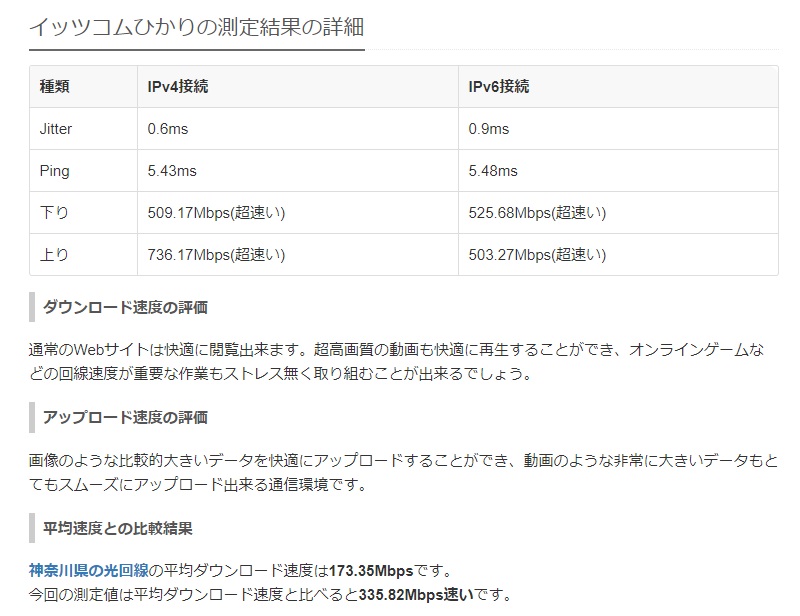

緊急事態宣言の中で在宅勤務やテレワーク、或いはオンライン授業(娘の大学は既に始まりました)などの影響で、最近、ネットワークのレスポンスが悪くなった感触があったが、実際に調べてみて正直驚いた。我が家のネットワーク・スピード測定の結果が下記だ。宅内配線の問題でなく、自宅からインターネットに実際にアクセスする外部環境のチェック結果だ。これは「スピードテスト」と検索して貰えばGoogle提供のものから多くのサービスが見つかるので、是非、ご自身でもお試しいただきたい。

私が契約しているのは「イッツコムひかり」の2ギガコース、下に示す様に、本来はベストエフォートながら下りは2Gbps、上りが1Gbpsとなる筈のものだが、結果は上記の通りであった。

驚いた点は2点。ひとつは下りが509.17Mbpsしかでていないということ。実は導入当初は確かに下りが2Gbpsとはいかずとも、1Gbps以上にはなっていた。今はその半分以下といったところ。ふたつ目は下りよりも上りの方が早いという事だ。これでも比較的早い方という事は、それだけネットワークに負荷が掛かっているということ。若しくは、ISP側の方で速度制限を掛けている可能性がある。

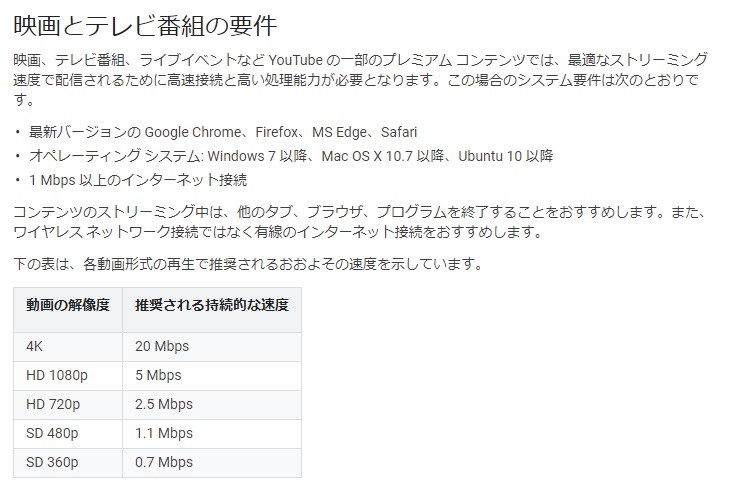

ならばどう言ったものがどの程度の負荷をネットワークに与えるかを、YouTube、Amazon Prime、Netflixで確認してみた。

まずはYouTubeだが、4Kの動画を再生するためには20Mbpsの余裕が必要だ。

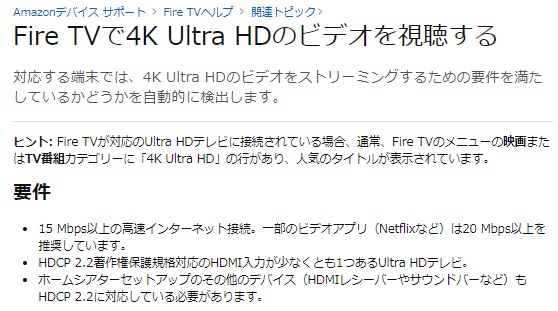

続いてAmazon Primeだが、4Kの再生にはやはり15Mbps~20Mbpsが必要とある。

最後にNetflixだが、最下段の行に「UHD画質は25Mbps以上を推奨とある。

もしかすると、そんなに帯域は要らないじゃないかと思われたかもしれない。だがこれが端末一台で必要とする帯域幅だ。一方で世の中のインターネット・サービスが実際はどの位の帯域を提供しているのかというと、実は結構厳しいことがわかる。例えば戸建て住宅の場合は、直接光ファイバーを一本引き込めるが、マンションや集合住宅の場合、一本の光ファイバーを数軒が共有することになる。マンション一棟に光ファイバーは一本という場合もある。外出自粛で殆どの家庭が家の中に足止めを受け、そして家族がそれぞれ動画配信やZOOMのようなオンライン会議システム、或いはWebExなどを利用したオンライン授業などを利用する場面を想像してみて欲しい。単純に端末台数×必要帯域幅とはならないが、現状の多くの集合住宅のネットワーク・インフラではかなり無理をすることになるのは想像に難くない。

参考までに代表的なCATV会社であるイッツコムが集合住宅向けに提供しているインターネット・サービスをご紹介すると下記のようになる。ご覧頂けるように戸建て住宅が利用出来るギガビット単位の光ファイバーのサービスは無い。下りが最速でもベストエフォートが600Mbpsとなり、恐らく実測値はこの数分の一になる筈だ。

こうした現状を踏まえて、現在多くの動画配信サービスが画質を落として提供しているといのは既報の通りである。ならばこの状況は「今だけの特別な状況」かと言えば、恐らくそうはならないであろう。つまりポストコロナとなっても、元の状態には戻らないということだ。更に言えば、いつポストコロナになるのかさえ、実はまだ誰にも分からない。全く依然と同じ状況に戻ることは無いだろう。

その状態を想定して、ISP(インターネット・サービス・プロバイダー)やCloud業者は設備投資を行わないとならない。そしてここに5Gが乗り、IoTがのり、自動運転が乗って来る。まだまだ実は果てしなく設備投資は続くと考えて間違いないだろう。こうしたコメントが多くのハイテク企業のCEOが発しているのも事実だ。

今週の注目の米国企業の決算

- 5月5日 KLAコーポレーション(KLAC)

- 5月6日 ゼネラル・モーターズ(GM)

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。

今週はデンソー、村田製作所、ウェスタンデジタル、クアルコム、アマゾンドットコムアドバンスド・マイクロ・デバイスの決算発表を受けてそれぞれアップデートしました。