所感・雑感

やはり日米の報道は論調が異なる。確かに週末の米国市場は軒並み△2.6%前後の下落となった。「感染第2波を懸念して・・・」ということが主な材料と見做されているが、実際の現地投資家のトーンはこちらで考えているほどには暗くない。現地のメディア(英語版)も悲観論調のものは少ない。ただ日本では新聞やメディアが「26日のダウ工業株30種平均は前日比730ドル安と急落した。米国の新型コロナウイルスの新規感染者数が連日で過去最多を更新し、経済正常化が遅れるとの懸念が広がった」と騒ぐので、”730ドル安”はかなりな下落と感覚的に捉えてしまうのも無理からぬこと。ただ事実は僅かに△2.84%に過ぎない。因みにS&P500種は△2.42%、NASDAQは△2.59%だ。そもそもメディアは金額の多寡で騒ぐ癖があるが、本来は金融市場関係は比率(%)で物事を考えるべきだと常々思っている。先週一週間の日米株式市場の騰落率は下記の表の通りだ。

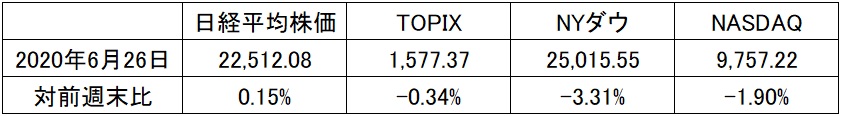

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

米国の代表的な投資情報誌BARRON’Sからひとつの例

米国では資本市場に影響力の持つ人達の必読誌として高く評価されてきた週刊金融専門誌「バロンズ」が、日本と桁違いの新規感染者数を増やしている米国で、どうして大暴落しないのかとか、彼らは不安ではないのかという素朴な疑問に答えてくれるような記事を6月27日に掲載しているのでご紹介する。題して「Why one strategist is actually encouraged by a spike in new U.S. coronavirus cases」という。記事の前にはご丁寧に「Need to Know」(読む必要あり)とまで書いてある。日本語に訳せば「どうしてそのストラテジストは米国の新規感染者数の急増に実際に勇気づけられているのか?」とでもなろう。ただこれは非常に参考になる視点だ。

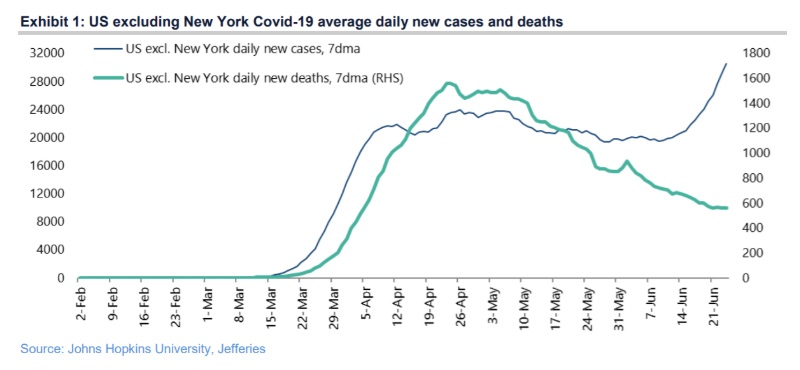

そのストラテジストとは、ジェフリース証券のグローバル株式ストラテジストのヘッドでChristopher Wood氏の事を指す。下のチャートは米国のNY州以外の新規感染者数の7日間移動平均と死亡者数の移動平均を示している。ご覧頂けるように、確かに青い線の新規感染者数は急増しているが、緑色の線で示された死亡者数の方は新規感染者数の増加とは関係無く一貫してなだらかに低下しているということだ。これは実に示唆に富む。

更にWood氏が指摘するのは、例えばフロリダ州では新規感染者の年齢中央値が4月の50歳から現在は33歳にまで低下し若くなっていること、そして重要なことは明らかにそこでも死亡者が減っているということだという。更に検査そのものが増えていることで、新しい症例がより多く検出されのは当然で、若くて健康な人が新規感染者の数を更に押し上げているということ。また単純にSARSのようにCOVID-19も時間経過と共にその毒性が「burn it out(燃え尽きている)」しているのではないかということだ。確かに、気にすべきは感染者の数ではなく、死亡者数の動向だ。仮に万が一感染しても死なずに治癒するものだと思えば、適切な対処方法を取りながら、前を向いて経済を再開できる。

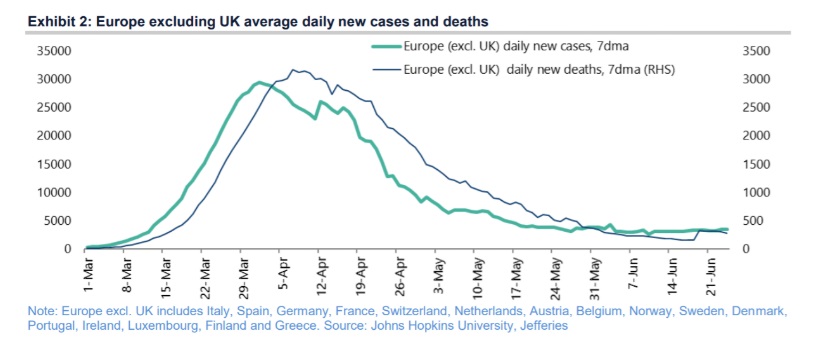

また上のチャートは英国を除くヨーロッパの新規感染者数の7日間移動平均と死亡者数の移動平均を示している。このチャートが教えてくれることは、英国以外では新しい症例も死亡者数も経済再開から8週間で約90%も減少しているということだ。これは確かにFund Garageで毎日集計している新規感染者数の増加と死亡者数や回復者数の動向と一致するし、私の皮膚感覚としても何ら違和感がない。寧ろ、集計しながら日々感じていた国毎、エリア毎の動向の違いに対する違和感に答えを与えてくれているように思う。死亡しないのなら、質の悪いインフルエンザの延長線上と捉えられなくもない。これが米国の著名なストラテジストの考え方としてBARRON’Sに紹介されている意味は大きいと思う。

COVID-19感染者の足許の状況

確かに米国とブラジルの感染拡大は群を抜いている。その動向と理由は確認しておく必要がある。

米国のこの週末の新規感染者数の増加は、25日が+40,473人、26日が+42,765人、そして27日が+48,200人であり、ブラジルは25日が+42,725人、26日が+39,483人、そして27日が+46,860人と全世界の約1/3はこの両国の分と言って差し支えない。従来米国は1日あたりの新規感染者数の増加は3万人前後だったので、1万人前後は増えている形になる。ただ米国の問題は間違いなく「黒人男性を警官が殺害した事件」に対する抗議デモが、所謂「コロナ鬱」に対する良い鬱憤晴らしの場となって、全米で「密な状況」が拡大したこと、またブラジルは医療体制云々の前に、日本では考えられないような貧困のスラム街があり、そこに感染が拡がっているからということで説明が出来る。

また多くの人(主としてメディアの取り上げ方に依存)は、新規感染者数の増加分と累計だけで感染拡大の状況を判断しているが、実際はFund Garageで集計時に計算して掲載している「ACTIVEな感染者」の現状の人数の把握の方が重要だ。念のため「ACTIVEな感染者」とは、「新規感染者数-死亡者数-回復者数」から計算している。つまり、今現在は陽性反応があり、何らかの加療か入院治療を受けている人の数だ。1度感染したら2度と回復しないわけでは無いので、感染者数の累計で大騒ぎするのは超ナンセンスだと、早くメディアやWHOも気がついて欲しいと思う。多分、今後市場への影響度合いを見る上で、一番参考になるのは「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」、項目1:「国別ACTIVEな患者数の割合(降順)※人口÷ACTIVEな患者数」と、項目2:「国別新型コロナウイルスのACTIVE感染者数(降順)」の筈だ。

恐らく週明けぐらいまでにはWHOあたりが「COVID-19の世界の感染者数が1,000万人を超えた」と騒ぎだすだろう。だが、実際の「ACTIVEな感染者」の数は約430万人程度であり、米国とブラジルを除くと200万人を少し超えた程度だ。全世界で亡くなった方の累計は約50万人だが、米国とブラジルを除くと約32万人だ。このACTIVEな感染者の数も米国とブラジルを除くと実は減少している。取り分け、英国を除く欧州では明らかに減少している。

こうした数字の解析をきちんとするため、或いは、皆さんにも確認をして貰うために、この集計は毎朝3月初めから続けているので大いに利用して頂きたい。

NASDAQ好調の陰で半導体銘柄は出遅れている

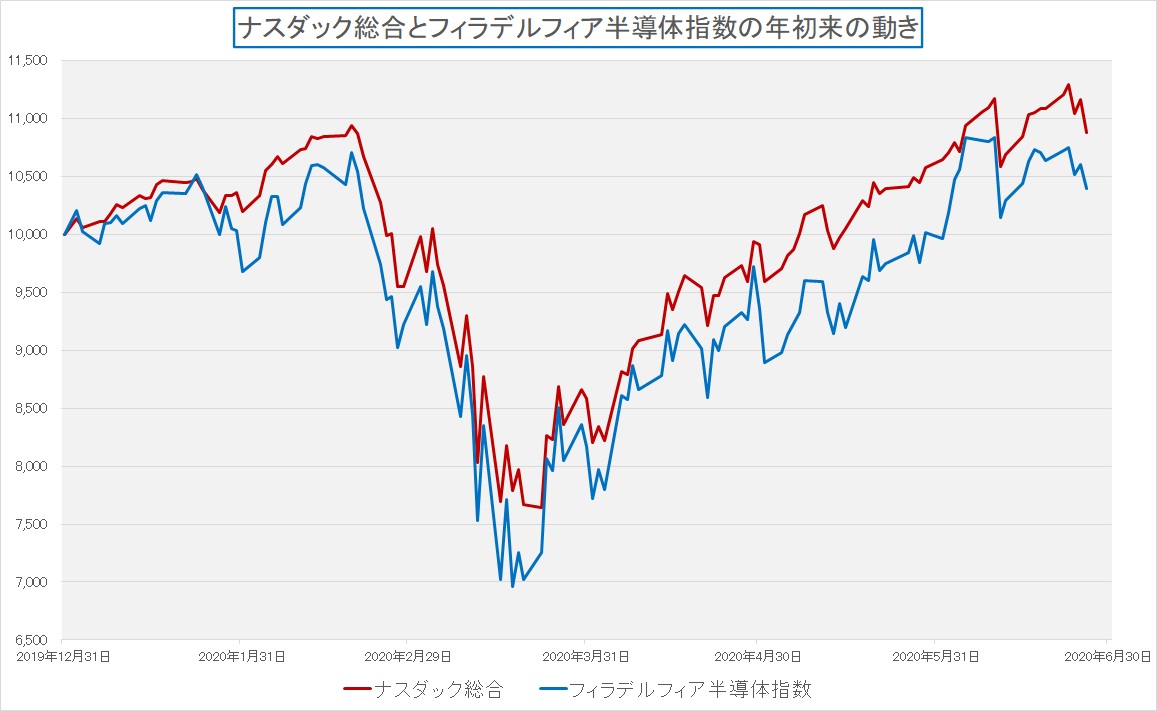

日米の主要な株価指数の年初来の動きを纏めると、前回もご案内した通り、NASDAQの動きが堅調だ。その背景にあるのは、もともと右肩上がりのビジネス・トレンドがテクノロジーの世界にあったところに、更に加えて「STAY HOME」や「在宅勤務」という流れが、その流れを加速したというのが共通認識であろう。だがNASDAQは時価総額加重平均の指数でありながら、その上位4銘柄の時価ウェイトが占める割合がかなり突出してしまい、従来のハイテク株の動向を示すという指数の性格とはかなり変わってきてしまっているということは以前にもお伝えした通りだ。その4銘柄とはアップル、マイクロソフト、アマゾンドットコムそしてアルファベット(Googleの親会社)だ。この歪みを捉えて、これからの投資機会を考えてみよう。

半導体銘柄で世界最大のインテルの時価総額は、約2,500億ドルで、これはアップルやマイクロソフトの約1/6であり、アマゾンドットコムの約1/5弱となる。インテルの次がエヌビディアで約2,330億ドル、そのつぎがブロードコムの約1,240億ドルと続く。こうした構成銘柄で時価総額加重平均の株価指数を作っても、上位銘柄の値動きには良く追随するが、所謂その他のハイテク銘柄、例えば半導体銘柄の動き、通信関連銘柄の動きなどはまともに示しているとは思えない。恐らく、米国株投資家の多くがこのジレンマを抱えていると思われる。少なくとも、アップルを除いて、ハードウェア系の銘柄の値動きにはあまり関係が無くなってしまっているのは事実だ。

上記のチャートは、半導体関連銘柄の動きをよく示すと言われるフィラデルフィア半導体指数とナスダック総合の年初来の動きを比較したチャートだ。分り易い様に両方ともに最初を10,000として指数化してある。一目瞭然だが、完全にフィラデルフィア半導体指数の方がアンダーパフォームしている。恐らくこの動きの根底にあるのは、「STAY HOME」と「在宅勤務」のキーワードで、分り易い銘柄が買われたということだろう。オンライン会議やオンライン学習が必須となれば、当然、Googleやマイクロソフトは買われるし、アマゾンドットコムなどは宅配で新たなステージに入ったとも言える。そしてこれらが絶対必要なクラウドという視点で見れば、アマゾンドットコムはAWS、マイクロソフトはAzure、GoogleはGoogleクラウドを擁しており、それらは全て空前の負荷状態だと言われる。またスマホでオンラインや動画を観るのは当たり前とアップルも牽引役となった。Googleはandroid系スマホに繋がる。つまり、リスクが高いと思われる中で、王道を拾うという動きが示した結果と言える。

だが実はその陰ではデータセンタの設備投資が急増(史上空前の負荷が掛かっていることもある)し、更にAI利用が増えること、オンプレミス(個社別)のデータセンタがクラウドにシフトする流れなどがあり、裏側ではハードウェアの流れも活発である。その中心をなすのは半導体であり、半導体をどんどん作るために必要となる半導体製造装置の会社なども賑わっている。アプライドマテリアルズがその一例であり、日本では東京エレクトロンが増額修正を行った。だが、見るからにフィラデルフィア半導体指数のパフォーマンスはナスダック総合にビハインドしている。もしかするとこれは投資家が半身に構えてしまっていることの証左かも知れない。

手許に適当な資料が無いのでお見せ出来ないが、米国市場でロングポジションはあまり溜まっていない。寧ろここまで株価が戻してもショートが溜まっているぐらいだ。高所恐怖症になったり、楽観的に戻り過ぎだと考えている投資家のポジションがショートの方に溜まっているとも言える。さて、どちらが正しいのだろうか?

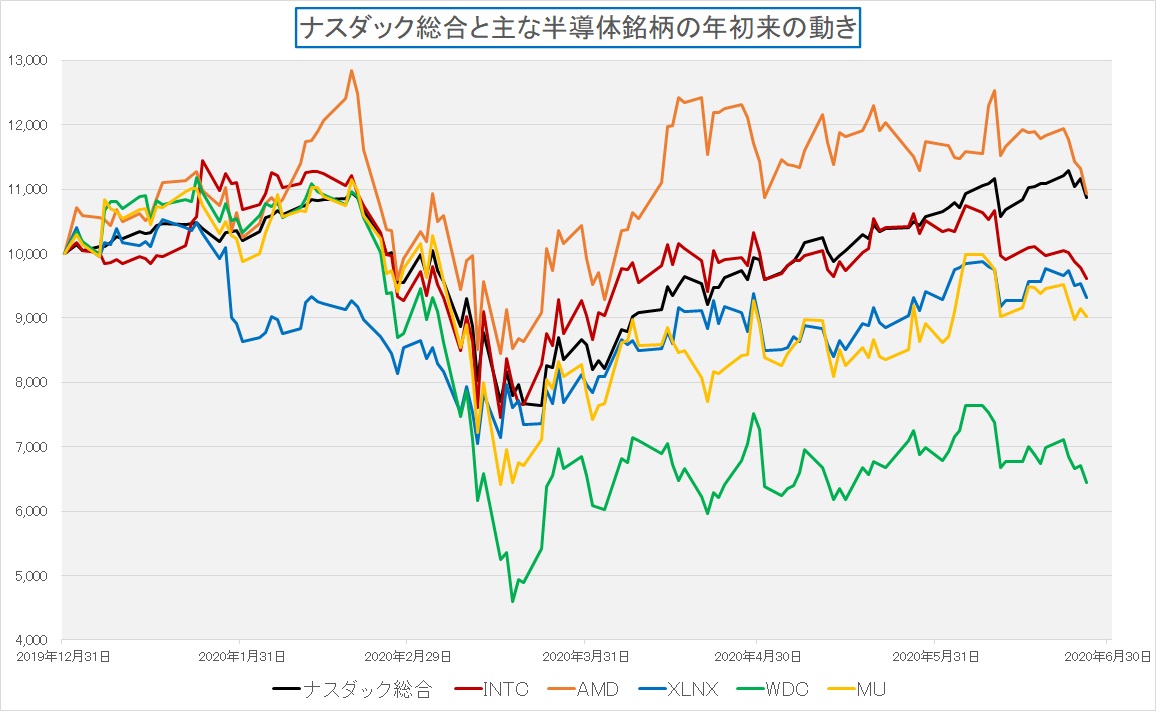

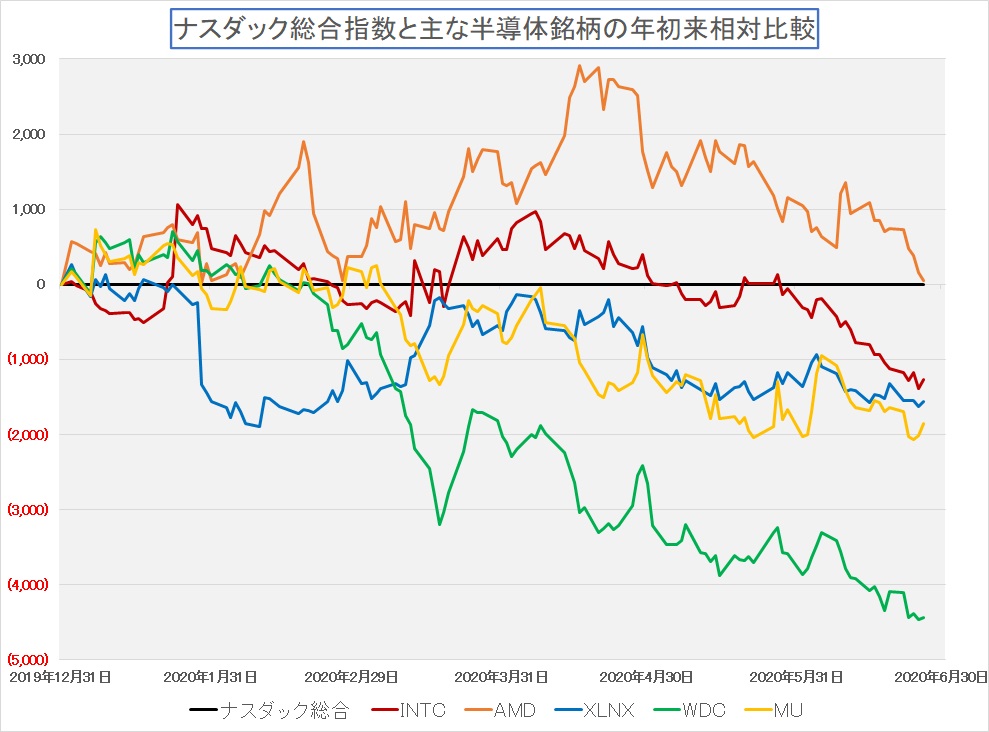

そこで2枚のチャートを作成してみた。下記はナスダック総合と代表的な半導体銘柄、具体的にはCPUとしてインテル(INTC)とアドバンスドマイクロデバイス(AMD)、FPGAとしてザイリンクス(XLNX)、そしてDRAM/NANDとしてウェスタンデジタル(WDC)とマイクロン(MU)の5社の年初来の動きをチャートにしてみたもの。黒線がナスダック総合だが、3月下旬に底打ちしてから順調に戻しているのが分る。だが一方で半導体5銘柄の方は4月の初旬以降は戻りが悪い。FPGAとメモリの2銘柄は、ゆっくりと下値を切り上げているようには見えるが、CPU2銘柄は6月には失速したかにも見える。

そこで見易い様に、ナスダック総合を常に10,000と置いて、その乖離を銘柄別にチャート化したのが下記のチャートだ。なので、ナスダック総合を示す黒線はずっとゼロのところで横に一直線となっている。これに対するパフォーマンスの乖離を各半導体銘柄で示している。

ご覧頂ける通り、 対ナスダック総合で見ると、半導体5銘柄は明らかにアンダーパフォームしているのが分る。一番下のWDCあたりだと約4割超のアンダーパフォームだ。後半の「注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス」の方で詳説するが、これは半導体関連が駄目ということを示しているのでは決してない。寧ろ、ある程度先駆した時価総額上位銘柄への買いが一巡する中で、完全な出遅れ株物色が始まると予想している。

何故か?それは、クラウドサービスのAWSやAzure、或いはGoogle Cloudがこれから世の中が必要とするAIやIoTの負荷にも耐え得るクラウドサービスを展開していく為には、サービス業者だけでは何も出来ないからだ。彼らはあくまでサービス・プロバイダー側であり、AIもIoTも、5Gも、VRやARも、或いは超高速・超低遅延ネットワークサービスも、サーバーなどのハードウェアは作っては居ないからだ。だからこそ、この出遅れは間違いなく物色されていくことになる。

この先の動向のまとめ

この先の市場を取り巻く環境として、ひとつ気になるのは「都知事選」だ。恐らく他に都知事に向いている候補者が誰も居ないとも思えることから、消去法的にも現職小池都知事の信任投票の性格を帯びた選挙になってしまうだと思われるが、問題はそれまでに東京都の感染者数が現状の水準からどっちに向いて動いていくかだろうと思われる。そして最悪、もし新規感染者数が増加していった場合、それでも恐らく都知事選が終了する7月5日までは小池都知事は動かないだろう。つまり新たな規制は発令しないということだ。

そのひとつの理由は、既に東京都は臨時財源を最初の時の大盤振る舞いで使い切ってしまい、予算が残っていないことがある。前回は過去の遺産があったので、周辺他県の知事たちの不興を買いながらも、東京都だけは先行して大盤振る舞いしながら営業自粛要請などを発令することが出来た。だが今回、選挙前に都民に対して渡す飴無くして鞭は振えないであろう。つまり選挙前に営業自粛を求めるような動きは出来ないということだ。だとすれば選挙後になるが、もし、感染者数が更に増加して、選挙後には規制が掛かるという流れが見えてしまうと日本市場は一旦腰が引けるかも知れない。

一方で、米国市場の方は冒頭でジェフリース証券のグローバル株式ストラテジスト・ヘッドのChristopher Wood氏のコメントを投資情報誌BARRON’Sからご紹介したように、米国の現状への考え方は日本から私たちが想像するものとはだいぶ違うように思われる。感染者数の増加だけで市場の慎重論を惹起するインパクトはあまり無いように思われる。寧ろ、出遅れ銘柄の物色など、横に広がり始めるのではないだろうか。それはそれで非常に面白動きとなることが予想される。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

ニューノーマルの時代(with コロナ)を再確認?

毎回同じことをお伝えしてもいるが、COVID-19は簡単には消えない。特効薬もワクチンも、恐らく年内に人々の手にまともに渡るようなことは無い。下手をすれば2,3年は掛かるかも知れない。当然治験薬としてなら受けられるようになるかもしれないが、その段階は”従来の”新薬開発プロセスの発想から言えば、かなり危険でもあり、未知数の賭けだ。期待の薬だった「アビガン」や抗マラリア薬「ヒドロキシクロロキン」も実際には役に立たず、特効薬とはなっていない。ワクチンの話がメディアにもよく出るし、各国の政治家がリップサービスで話題にはしているが、実際ワクチンを1-2年で開発したという話は、少なくとも過去の事例としては無い。一般には5-6年は掛かるのが普通だ。

通常、ワクチンの開発は、臨床試験で好結果を得てから、商品化のための製造と承認申請を行い、審査、承認という一連の過程を経て実用化される。しかしBill Gates氏のように「COVID-19との闘いにおいては、全ての過程をできるだけカットし、迅速に商品化することによって、より多くの命を救い、経済的なダメージを縮小できるはずだ」と言う人も居るし、確かに世界中が必死の開発競争をしているので多少は縮むかも知れない。ただ通常少なくとも5年掛かるものを1年未満の来年早々に出来上がることを期待したり、それが多くの人々に充分行き渡る量生産されると考えるのは、私はあまりに楽天的過ぎると考える。また日本は皆保険制度があるが、米国にはそれが無い。ワクチン1本が1,000ドルにでもなったら、多くの米国人は接種しないだろう。それはインフルエンザ予防接種状況を確認すれば、疑う余地など無い。

ということになれば、COVID-19は身の回りに見えずとも存在する「今、そこにある危機」として受け止めながら、日々を過ごし、経済を回し、家族を養い、自ら暮らしていかなければならない。

前段で書いたように、もしかするとCOVID-19が変異によって自ら毒性を落とす方に「burn it out(燃え尽きている)」してくれていれば良いが、どこかで逆向きに変異するかも知れない。「○○すべきだ」「△△の筈だ」という次元の期待値100%の精神論を振りかざしても何の役にも立たない。上掲のチャートの様に数字の変化からの分析だけが今後も頼りだ。

だとすれば、まともな解決策が出来るまでは、結局一番あるべき対策としては、人と人との接触を極力減らす方法しかない。他人との接触はそれだけ自らの、そして家族の感染リスクを高めるだけだからだ。だが一方で経済活動は回さないとならない。最近、街に出ると明らかに「予防対策として行っています」と言わんがばかりにアクリルの透明シートや透明パネルをつかった物理隔壁を見るが、無いよりは勿論ましだが、完璧ではない。例えば飲食店。誰もがマスクをしていたとしても、そもそも料理を作る段階でクリーンルームは使われていない。配膳人がマスクをしながら咳やくしゃみをしていない保証はどこにも無い。でも完璧に行うことなど、基本的に逆立ちしてもそれは無理な話だ。防御するには極力他人との接触を防ぐしかない。そうした大前提の上で、なるたけストレスが無いように、可能な限り心地よく暮らせるように、新たな生活様式を「普通のこと」として受け入れて暮らすというのが「ニュー・ノーマルの時代」だ。

ニューノーマルの時代(with コロナ)の時代は新しいライフラインに過大な負荷が掛かる

人と人とが一定距離(1.8mから2m)以内に接近しない、或いは密着しないままに意見交換をし、議論をし、共同作業をし、時に食事やティータイム、若しくはエンターテイメントを楽しむ方法があるとすれば、それはネットワーク通信を使うしかない。まずはその第一歩となったのがリモートワークであり、オンライン学習であろう。双方向通信でインタラクティブに画像と音声を共有出来れば、必要最低限のコミュニケーションは可能だ。マイクを通じて入力された音声が、ネットワークを経由して相手方のスピーカーから音声を再生する。カメラから入力された映像が、ネットワークを通じて相手方のモニターに映し出される。基本的にはこれだけのことだ。当然、この時相手方にこちらの呼気は伝わらないので、例えこちらが重篤な状態であったとしても、相手方が感染するリスクは無い。

必要なのは入力装置に出力装置、そしてネットワーク・インフラということになる。ナスダック総合の時価総額上位の4銘柄でるアップル、マイクロソフト、アマゾンドットコムそしてアルファベットは正にこの3要素を提供しているメインプレイヤーだ。iPhoneを始めとするスマートフォンの普及は、ありとあらゆる人にインターネットへの接続機会を与え、いつのまにかインターネットは電力、ガス、水道とならぶ重要なライフラインとなっていた。

だが、実は驚いたことに、インターネット(無線LANも含む)を自宅に導入し、ノートPCを含むパソコンで利用する環境は現役の大学生世代においても100%では無かった。ましてや家族の一人一人が何らかの形で専用のインターネットへの接続環境をスマホ以外のIT機器で持っているなんてことはほど遠い状況だったようだ。(私は職業柄、1998年からパソコンはほぼ毎年1台は自作するし、ネットワークも有線と無線をITバブルの頃より張り巡らして利便性のテストなどをしてきた関係で、子供たちでさえ小学校入学前から専用パソコンで遊ばせていたので、最近の大学生のリアルな事情を子供たちから直接聞いた時はかなり驚いてしまった。)

そこに社会人には在宅勤務/リモートワークが導入され、大学生以下の世代にはオンライン学習が突然導入されたのだから、ひと騒ぎ合ってもそれはおかしくない。事実、一時期は家電量販店の店頭から新品のノートパソコンが消え、在庫も無くなった。また行政から学校へのノートパソコンの無償貸与が数万台単位で行われたりもした。中古のパソコンの値段が上がったのには驚いた。恐らく世間全般で見れば、一度は使われなくなったような古いパソコンが再度現役に復帰したなどという例も沢山あったであろう。ノートパソコンなどの品薄状態は今尚続いているとも聞いている。

こうした動きが最初に影響を与えたのがネットワーク・トラフィックの急膨張であり、データセンタへの過大な負荷である。更に負荷の要因となったのは、仕事や勉強のためのトラフィックだけでなく、娯楽のためのトラフィック、すなわち動画鑑賞であり、オンライン飲み会のようなエンターテイメントである。これらは全て、ネットワーク・インフラとデータセンタへの過大な負荷として影響を与える。幸いなことに、5Gの普及本格化を前に、ネットワーク・インフラの方はある程度の余裕があった。またAIやIoTなどの普及も睨んで、クラウド・データセンタの設備投資も2019年までに一旦はかなり行われており、寧ろ一息ついているような状態だった。だからこの急激な需要の立ち上がりに何とか追いつくことが出来たが、それは既存の余らせていた余裕を転用しただけであり、今後の「右肩上がりのビジネス・トレンド」の為の余地を消耗しただけだ。結果、インフラ側(例えば、前出の4社など)は今現在物凄い勢いで設備投資を再開して行っている。

なぜ半導体に注目するのか?

物凄い勢いで設備投資を再開していると言っても、必要なのは最先端のサーバーであり、ストレージであり、ネットワーク機器である。ひと世代前の、最新版よりも消費電力の多い機器など見向きもされない。

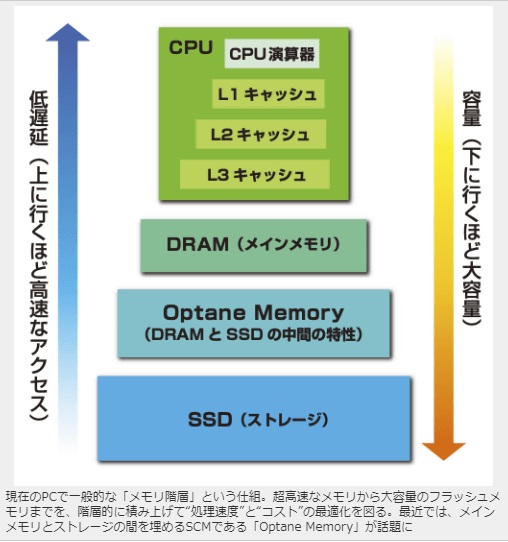

昔はCPUの演算速度だけをドンドン早くするだけで良かった。だが現在、パソコン用のCPU性能は30年前のスーパーコンピュータの性能をはるかに凌駕している(Intel談)状態ともなると、当然にしてCPUの高速化だけでは物事は前に進まない。周りの記憶装置(ストレージ)も読書きが早くなくてはならない。下に現在のPCで一般的な「メモリ階層」をお示しする。多分マニアックな人でなければCPU、DRAMそしてSSDではなくてHDDが標準的な知識かも知れないし、それさえもご存知ないかも知れない。だが今はこれが標準的であり、全てが半導体で出来ている。

こうした高速演算処理能力に長けたパソコンが、5Gを含めて超高速・超低遅延のネットワークを通じてクラウドにアクセスしてくると何が起こるか。クラウドには一度に莫大な数の外部装置からの処理依頼が来ているので、こうしたパソコンよりもより高速で演算処理をし、答えを返さないとならない。当然、クラウド側のサーバーCPUは、クラウドのストレージともデータのやり取りを必要とするので、そこはより高速で無いとならない。

そんな中で誕生したのがその為のアクセラレーターであり、その為のストレージシステムである。

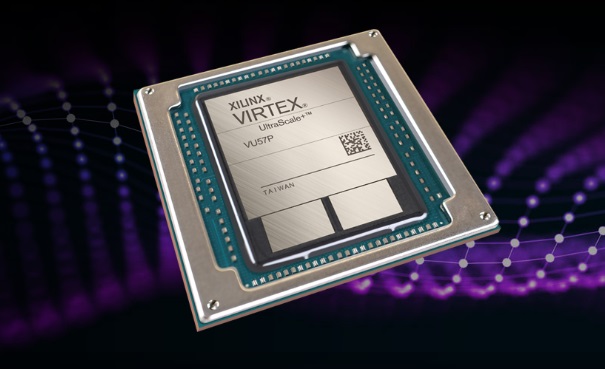

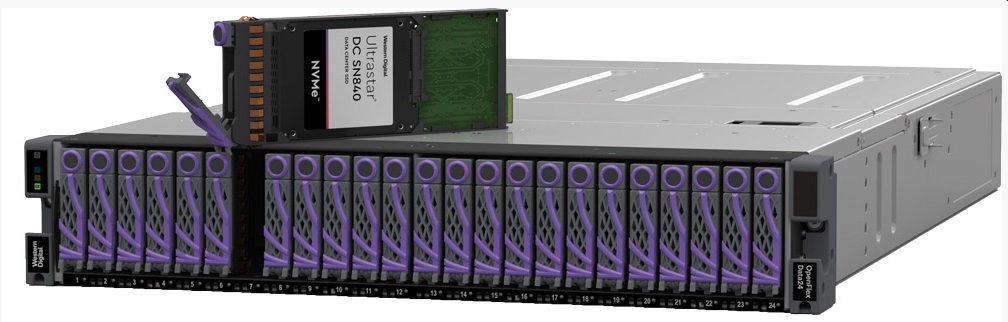

その一例が今回のアイキャッチ画像になっているザイリンクスの「Virtex UltraScale+ VU57P FPGA」であり、ウェスタンデジタルの「OpenFlex Data24 NVMe-oF Storage Platform」などだ。画像を下にご紹介する。一般ユーザーの目には通常決して入るものでは無いので、ご存知なくてもご安心を。上段がザイリンクス、下段がウェスタンデジタル。

これら写真のデバイスの肝を握るのが半導体だ。前者がFPGAと呼ばれる半導体、後者がNAND Flushと呼ばれる半導体だ。前回、「CPU狂騒曲」と題して、半導体のカテゴリーとしては、恐らく1番有名なCPUの世界で起きているドタバタ劇(いい意味での開発競争)をご紹介したが、実は相当にマニアックでオタクを自認する私でも、最近の半導体業界の日進月歩のあり様には驚くこと仕切りである。相当常に腰を入れて、居並ぶ専門用語に辟易としないでその進化を追い駆けて行かないと、実際の投資価値を見落としかねないと真面目に思っている。

実は前掲の投資情報誌BARRON’Sにも「Western Digital Is a Rare Cheap Tech Stock. It Just Got an Upgrade.」なる記事が6月22日付で掲載されている。要するにウェスタンデジタルは何でナスダック総合がガンガン値上がりするにもかかわらず、安値で放置されているのかという内容だ。

私が思うに、まずは馴染み易い身近な名前の銘柄が率先して買われた。「FAANGだ」なんだと騒がれれば、より買い安心感も出来るというもの。何もデータセンタの中のサーバーの中身まで覗き込まなくともと考えても当然だ。技術トレンドよりも、まずは人の波に乗れば良しという考え方だ。

だが、きちんと長期で出来る投資をしようと思ったら、やはり技術の流れを押さえ、今起きている開発状況などを押さえることが肝要だと考える。そうすることで、余計な不安も排除(値下がりがあっても動揺しないで済む)出来るし、次にどういう流れが来るかが読めるというものだ。今はタイミングよく半導体の世界が大きく様変わりをしようとしている時だ。まさか王者インテルの足許が揺らぐなどとは誰も思っていなかったであろうし、スマホのCPU(ARM製)が、あのアップルの代表的なパソコンMACにも搭載されたり、世界最速のスーパーコンピューターとなった富岳が16万個のARMのCPUで出来ているなど思いもしなかったであろう。またCPUのダイの上に、DRAMが直接搭載されてワンパッケージになるということなども考えも及ばなかったかも知れない。そんな事が普通に起こってしまっている時だからこそ、評価されずに出遅れてしまっているのが、今の半導体銘柄だと思う。

別の例えで説明しよう。エヌビディア(NVDA)が急に評価されたのはGPUとしてではない。仮想通貨のマイニングの為に大量に同社のGPUが消費されているという話題からだ。この時に必要以上に上昇したと考えたソフトバンク・グループ(9984)の孫会長はエヌビディアを一旦売り抜けた。そして見事に株価は下がったが、今現在、エヌビディアはAI分野で特異なポジションを確保し、メルセデスベンツと自動運転で提携もし、以前の高値を完全に抜き去っている。株は余計な噂で買われる時もあれば、本当の実力で買われる時もある。前者の下げは恐怖しか味わえないが、後者の時は安心して投資していられる。

これからもFund Garageではそうした内容をお伝えしていきたいと思う。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。

今週はソフトバンク・グループ、エヌビディア、ウェスタンデジタル、ザイリンクスの4社をアップデートしています。