感染拡大と雇用統計悪化でも株高が教えるもの

大きな時代のイノベーションと考えると違うものが見えて来る

世界中で「新型コロナウイルスの感染再拡大が大騒ぎになっている」かに報じられているにもかかわらず、米国も日本も株価は調子が良い。高所恐怖症に陥っている人も多いが、この株高のインプリケーションは是非とも考えてみる必要がある。

私のひとつの仮説は「日本で騒がれているほどに、日本が悲愴感に囚われているほどに、世界景気の見通しは悪くないのではないか」というもの。何故ならこの状態に、人間は「ウィズ・コロナ」や「ニューノーマル」という発想の下で、上手く適応が進んでいる。確かに旧来型の生活様式とは違うが、寧ろ新たな生活様式が生まれたことで、可能性を膨らました企業は数知れない。確かにコンベンショナルなビジネスの中には存在意義を根底から覆されているところもあるが、ネット通販の誕生で街から本屋さんが消えたように、時代の大変革期が作り出された、或いは変革しようとしていたものを少し強引に後押ししたというように市場は見ているのでは無いかという意味。

だとしたら、伝統的な優良企業がバリュー株に変わったとか、割安だからということで投資をするのは得策ではないかも知れない。つまりそれは先読みされて滅びゆく恐竜に一票を投じているのかも知れないということだ。ワクチンがきちんと世界中に広まり、それが効果を現し、また具体的な治療方法や治療薬が出来るまでには、最低でもまだ一年は掛かるだろう。コロナの話題が最初に市場を席巻したのは2020年2月。つまり今までの変化に要した10カ月以上の時間がこれからまだ必要だという事。

新型コロナウイルスと共存しながらも昔よりも働きやすい、或いは(都市集中型ではない)人間らしい暮らし方が出来るようになるという未来を見て、株価は動き始めているように思う。投資するなら、真にその変化に関係する企業だ。

【再確認】日本の感染拡大など数のうちに入らないほど甘っちょろい

「新型コロナウイルス・COVID-19の感染拡大が止まらない」と一番騒ぎまわるべきは米国だ。間違いなく、日本が騒ぎまわるのは、まだまだ、かなり後で良い筈だ。

だが先週4日の夜、「全国の死者が過去最高となりました」とNHKがニュース速報まで流したので「遂に来たか!」と思えば「【国内感染】コロナ 最多45人死亡 2442人感染(午後9時20分)」という。

正直、椅子から転げ落ちそうになった。どこまでこの国のメディアは大袈裟に騒ぐのかと。いや、寧ろ正直ベースでは怒りさえ覚えたと言っていい。何故なら、こうした大騒ぎで国民に危機感を擦り込んで、経済活動を停滞させることが、どれだけ国民生活にマイナスの影響を与えるかという意味だ。日本全体のGDPをどれだけ貶めるのかということだ。それを直ぐに政治のせいにしたり、「GOTO」のせいにしたりしようとするが、統計的にも「失業や経済的な理由による自殺」の方が、コロナで亡くなる人より遥かに多くなるのが現実だ。

決して私は感情論で「日本は大したことない」と言っているわけでは無い。その根拠は毎朝更新している「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」にある。或いは、その中で使っている厚生労働省のデータページ「国内の発生状況など」にある。まず下記のチャートを見て頂きたい。左側が「入院治療等を要する者の数」だ。メディアや似非専門家が重要だと喧伝しまくるPCR検査の陽性反応者ではなく、実際に医療現場で「入院治療等を要する者」として数えられた者の数だ。現在日本国内には21,567人の人が新型コロナウイルスを患って、何らかの形で入院治療を必要としていることになる。確かに10月の終わりから急角度でその数は増えているが、前日比では+523人増えたに過ぎない。

一方、その右側にあるのは「退院又は療養解除となった者の数」を示している。注意して確認すべきは両方のチャートの縦軸(Y軸)だ。同じメモリの値と幅では無いのにお気付きだろうか。左側は最大まで上昇しても、25,000人で目盛幅は5,000人だ。かたや右側は最大が140,000人で目盛幅は2万人。つまりザックリ言えば、左のチャートは右のチャートのひと目盛の幅にほぼほぼ収まる。なぜこんなことになっているかと言えば、右側は今年1月末からの累計だからだ。つまり「退院又は療養解除となった者」は昨日よりも+1,926人増えて、1月末からの累計で129,740人になりましたという意味だ。

「新型コロナウイルスに感染した」とメディアは毎日大騒ぎしているのはPCR検査が陽性反応になった人の数だ。ただその全ての人が何らかの治療が必要というわけではない。その中で、ここが重要なポイントだが、何らかの治療が必要になる「入院治療等を要する者」の数は、「PCR検査が陽性になった者」の数が発表通りの2,442人であったとしても、総数では前日比で+523人しか増えていないこと。それは「退院又は療養解除となった者」が前日比で+1,926人も増えていることと、残念ながらお亡くなりなった方もいるからだ。つまり、本来マクロの視点として捉えるべきは、この「入院治療等を要する者の数」、すなわち「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」では「ACTIVEな感染者の数」として計算しているものだ。この増減こそが医療現場への負荷の増大や軽減を含めて、状況を一番如実に表していると言える。

米国を始め、欧米諸国のこの数値は凄まじい状況だ

ジョンズホプキンス大学が公表しているデータを使って集計している「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」の国別新型コロナウイルスのACTIVE感染者(降順)という表で見るACTIVEな感染者数は、厚生労働省発表の「入院治療等を要する者」よりは当然多くなる。集計時差などがあるのでそもそもピッタリと一致することはあり得ないのだが、「PCR検査陽性反応者=感染者」として計算しているからであり、無症状者などの「入院治療等を要する者」ではない人の数も含まれていることに留意頂きたい。

そのベースで捉えた場合でも、つまり本来よりもやや多めの数値で捉えた場合でも、日本は「ACTIVEな感染者」は12月5日の朝の集計時点で25,157人であり、前日比で+488人だ。そして日本は全世界で第40位にランクされる。

ならば第1位は何処の国かと言えば米国だ。そのACTIVEな感染者の数はなんと8,567,394人で前日比だけでも+151,792人も増えている。割り算をして比率を出すのも憚られるほどの開きがあるが、総数ベースで米国は日本の340倍強。日本は米国の0.29%に過ぎない。前日比分を見れば、米国は日本の311倍も毎日増えており、逆に日本はその0.32%に過ぎない。

もうひとつ、本来はこういうことを考える時は、分母となる総人口を加味して考えるべきだ。そうで無ければ感染率も死亡率も正しい捉え方は出来ない。それを計算しているのが国別ACTIVEな患者数の割合(降順)※人口÷ACTIVEな患者数の表だが、日本は世界で第50位以下となる人口約5,040人に1人の割合でACTIVEな感染者がいるのに対して、米国では人口38人に1人の割合でACTIVEな感染者が居ることになる。

だが、実はその米国でも、ベルギー、スペイン、フランス、オランダ、セルビア、スウェーデンよりは未だ良い状況だ。因みに、米国の次にくるのが英国で人口41人に1人の割合でACTIVEな感染者がいる。なぜ日本のランキングが50位以下となるかと言えば、全部の国を計算しているわけでは無いからだ。

日本の死亡者数の水準をどう捉えるべきかと言えば、非常に少ないのは事実

集計表として死亡者数の累計をソーティングした表は掲載していない。マクロで捉える時には考えるべき数字だが、本来はそのひとつひとつが尊い命の数であり、その数だけご遺族の深い悲しみがあるから、軽々しく扱える数字では無いと考え、集計自体は続けているが公表は普段はしていない。だが今回は敢えて客観的なデータとして取り上げる。

日本で新型コロナウイルスの影響で亡くなった方の総数は2,210人。世界で第45番目だ。ならば第1番目はと言えば、やはり米国で既に277,693人にも及ぶ。日本の約125.6倍、日本は米国の0.80%に過ぎない。

やはり同じようにこれも本来は総人口を考えないといけない。こちらは国別総人口を考慮した亡くなれた方の割合(降順)※人口÷死亡者数の表として掲載しているが、日本で亡くなられた方の割合は、人口57,376人に1人という割合。感染状況が厳しいと言われる東京都だけでも、27,407人に1人の割合だ。参考までにプロ野球が東京ドームを満員御礼とすると、観客数は約46,000人、両国国技館で約11,000人。「満員御礼」の垂れ幕は75%埋まると掛かるそうだ。この喩えで57,376人や27,407人の規模感がおわかりいただけただろうか。

翻って米国では国民1,178人に1人の割合で亡くなっている。日本の約48.7倍、若しくは約2.05%が日本ということになる。もしこの水準で、本当に医療崩壊や吉村大阪府知事の失言のような「トリアージ」が起きるのだとしたら、この国を放棄してどこかに移住した方が良いだろう。少なくとも、この国に根差した企業の株式に投資をするのはリスクが高い。

だが、やはり上には上がいるもので、この米国の数値でさえ「まだまし」と言える国が7ヶ国もある。最悪なベルギーの状況だと、国民669人に1人の割合で新型コロナウイルスで亡くなっている。この規模は1クラス37名で1学年に3クラスある小学校の全生徒数にほぼ等しい。それだけの国民が居たら、1人は不幸な結果に見舞われているという状況だ。ペルー、スペイン、イタリア、英国、アルゼンチン、チリなどが米国よりも状況が悪く、ベルギーに続いている。

それでもNYダウは30,000ドルを超え、ナスダックは最高値を更新する

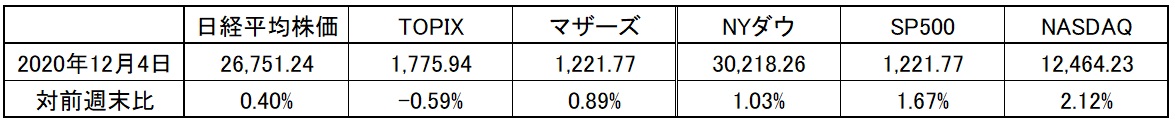

下記の表を見れば、右側の米国株指数3つはどれも最高値更新だと分かるだろう。前述の通り、感染再拡大で「大変だ、大変だ」との日本国内の騒ぎを他所に、米国市場は淡々と史上最高値を更新した。日本での新型コロナウイルスへの悲痛な騒ぎ方から想像すると、米国ではそこら中で医療崩壊が起き、命のトリアージが当然の日常で、人との会食や人が集まるところへの外出などもっての外という状況なのでは無いかと想像されるが、株価はかくも元気に上昇している。(現地視察がこの目で実際に出来ない事が何とも歯痒い)

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

市場予想を大きく下回った米国雇用統計。でも株価は上昇した。

米国WSJ誌が伝えるところによると、米労働省が先週末4日公表した11月の雇用統計では、非農業部門就業者数は前月比24万5,000人増にとどまった。伸びは市場予想の44万人に届かず、10月の61万人から大きく鈍化した。米国の雇用はコロナ危機が発生する前の2月の水準をなお980万人下回っている。失業率は6.9%から6.7%に低下したものの、求職者が減ったことが要因だ。だがこれは人々が就職を断念したか、遠隔授業となった子どもの世話をするために労働力から離脱したことを反映している。そしてこれは11月第2週までのデータで集計されているので、実際は更に悪化しているという話もある。

米国では新型コロナウイルスの影響で約2,200万人が失職したといわれているが、統計が示すところによると、既に1,200万人以上が職を取り戻している。また弱い雇用統計にはっぱをかけられる格好で、政府の追加支援策を巡る協議が決着に至る見込みが強まることが市場の期待値だ。上下両院の超党派議員グループは9,080億ドル(約94兆5400億円)の支援策で合意しており、年末年始の休会前に議会が追加支援策を成立させる可能性が高まっている。

日本の完全失業率はとても低く、有効求人倍率はまだ充分に高い

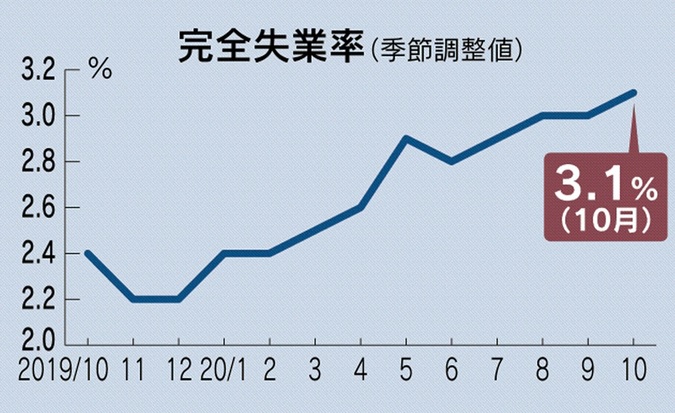

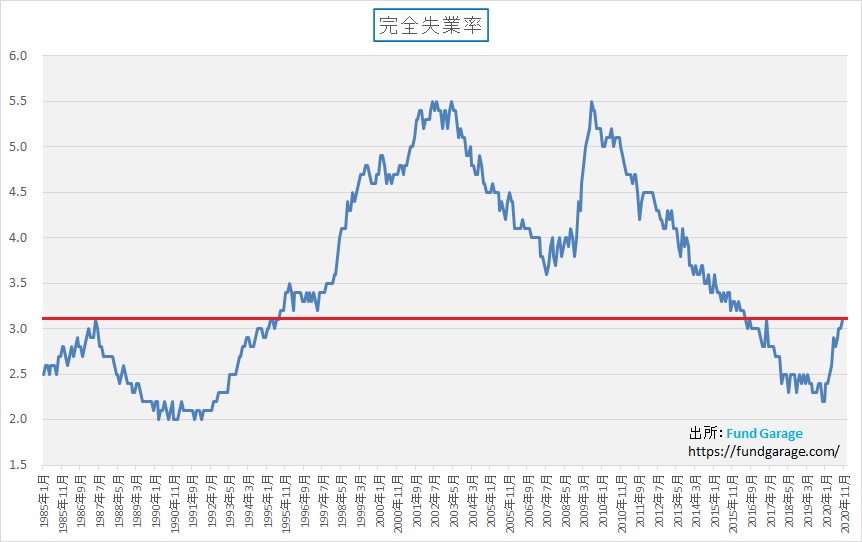

多くのメディアの悲愴感漂うトーンとは違い、実は日本の完全失業率はまだまだ3.1%とかなり低い水準だ。勿論、2019年の終わりの頃、まだ新型コロナウイルスなど影も形も気にせず、暢気に「2020 Tokyo オリンピック」などと言っていた頃の2.2%などと比べたら「悪化」しているのは事実。だが下のチャートを見て欲しい。総務省統計局のデータより作成した1985年1月からの完全失業率(季節調整済み)のチャートだが、1995年から2016年終わりまでの水準よりも今でもまだ低いことが分かる。だが日経新聞などが引用したチャートはその下にある通り、昨年末の絶好調の時からの短期的な推移だけを抜き出して騒いでいる。

チャートを使ったプレゼンテーションでは縦軸を弄ったり、横軸を弄ったり、対数目盛を使ったりと、伝え手の意図を色濃く反映させることが簡単に出来るが、これなどはその典型だろう。だが数値だけは嘘はつかない。

記事本文をリンクしてあるので確認して欲しい、ある意味では悪意さえ感じるマインドコントロールのチャート

有効求人倍率も同様に悪い悪いと喧伝されるが、1.04倍とまだ1倍以上であり、求人の方が上回っていることを示している。就職氷河期と言われる時期は、通常有効求人倍率が1を割り込む。因みに、完全失業率が3%を下回っている状況は、通常は完全雇用の状態を意味すると、普通の経済学者は教えてきた。つまり求人しても求職者の方が圧倒的に少なければ、有効求人倍率は自ずと跳ね上がる。有効求人倍率が1.6倍近い時期の方が異常値とも言え、1倍をまだ割ったことが無いのは寧ろ素晴らしいことだと言える。

つまり、日本の状況は感染再拡大の状況についても、雇用環境についても、決してメディアが喧伝するほど悲観するほど悪くないということだ。その大きな理由をひとつ指摘すれば、日本の人口動態に要因がある。社会保障費の問題では大変だ、大変だと言われる少子高齢化こそ、今回の新型コロナウイルスの経済への影響を軽減している大きな要因だ。

それは年金給付が開始される65歳以上が全人口の1/3もあり、この層に支払われている年金はびた一文減少していないということだ。失職したり、減給になったり、雇い止めになったりした現役労働世代は勿論数多あるが、年金受給者は所得は減少せず、更に一律給付なども行われた。

金融関係者ならば理解されると思うが、日本の金融資産を一番多く保有している世代が正にこの65歳以上の高齢者世代だ。そうしたことを金融市場は理解しているので、幾らメディアがネガティブキャンペーンを張っても、株価は安定的に推移しているということだろうと思う。

米国の状況は想像するしか無いのだが・・・・

再度確認すると、米国をはじめとする欧米諸外国のデータと比較すると、日本の感染再拡大の状況は喧伝されているほど危機的な状況では無いと考えられる。諸外国でも不自由は強いられている面は多々あるにしても、リモートワークやテレワークを利用して、最高益を上げている会社は多々ある。主としてDXに関わる企業だが、アマゾンドットコムのような企業は求人もかなり増やしている。残念ながら、人の移動に関わる公共交通機関の状況は厳しい。ただそれもテレワークのテクノロジーがより充実することにより、そもそも業務出張のニーズは衰退する流れの中にあったものが加速しただけとも言える。将来の国際線利用者の多くは旅行者に変わるのかも知れない。

日本でもその傾向は認められるが、自動車の需要が再び増加している。公共交通機関を避けたい人が購入するからだ。欧米では30万円以下の中古車はガソリン車でも即座に売れるという。これは潜在的な需要を再度掘り起こすことになる。時代はエネルギー・トランジションだからだ。今後クルマはEVかHV、或いはFCVに変わる。

そして各国政府も、中央銀行も、景気が回復するまでは金融調節のバルブを締める訳には行かない。今ここで株価をクラッシュさせたら、今までの努力がすべて水の泡となるからだ。バブルを警戒する人は居る。だが、中央銀行がバルブを締めているにもかかわらず株価が上昇した嘗てのバブルの時と今とでは、まったく状況が異なることは明らかだ。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

電気自動車の流れは本当か?

各国が化石燃料のだけのクルマを排除しようと動き出した。ただこれは「電気自動車だけ」という意味ではなく、ハイブリッド車も可能な場合が多い。少なくとも日本はハイブリッド車はOKだ。

実はクルマの開発現場が石油由来の燃料以外の開発に取り組み始めた歴史は長い。初代プリウスのプロトタイプ発表が1995年11月の東京モーターショーであることからも、そのことが分かる。初代が正式に発売されたのは1997年12月、正に「21世紀に間に合いました」というタイミングだから実車で20年以上、開発まで含めると30年以上の歴史をもつ。今や当たり前のようにハイブリッド車は走っているが、開発時代からの苦労話はいろいろと聞かされた。

当然背景にあるのは環境問題ではあるが、2度の石油ショックを経験した自動車業界が有限の化石燃料だけに頼ることに、将来の危惧を感じたというのが本当の危機意識の始まりかも知れない。ただ、電気を利用する技術は非常に難しく、また傍らで1992年から始まったEuro1という規制から現在のEuro6までの間で排出ガス基準が急テンポで厳しくなった結果、欧州ではハイブリッド車ではなく、先にディーゼル車エンジン車が主流となっていった。

日本ではディーゼル車よりもハイブリッド車の方が環境にやさしいという認識があるが、それは交通事情によって異なり、発信停止の多い日本や米国(以外かもしれないが)ではディーゼル車よりもハイブリッド車、高速巡航走行が多い欧州ではディーゼル車がメインとなった。販売量の関係で、トヨタはハイブリッド車の会社ぐらいな印象があるが、実はディーゼル車が環境にやさしくなったきっかけを作ったのは、その直系のTier1と言われるデンソーが開発した技術による。所謂、コモンレールと呼ばれる燃料噴射装置だが、トヨタグループの本命がハイブリッド車になったため、ドイツBOSCH社がその技術を使ってディーゼル車を環境にやさしいクルマとしたことは案外知られていない。

さて、そこで電気自動車だが、ハードルはそう低くはない。一番単純な例を挙げれば「電池が爆発する」リスクをどうするかという問題がある。クルマで使われているリチウムイオン電池も、ノートパソコンのそれも基本的には同じものだ。ノートパソコンのバッテリーが爆発したという話は聞かれたことがあると思うが、それよりも厳しい環境で使われるクルマの電池が爆発する可能性はゼロでは無い。実際、日産やホンダがリチウムイオン電池を使いだすタイミングよりもトヨタの方が遅かったのは、ニッケル水素電池に比較してリスクが高いリチウムイオン電池の安全性確保により慎重だったからと言われている。記憶の限りでは、この数年以内でも確かSamsungのスマホが爆発しているのは記憶に新しい。この問題を解決するために、現在注目されているのは全固体電池だ。だが現状ではまだどこも実用化の目途はついていない。

もう一つの問題は、電気自動車が使う電気をどうやって発電するのかということだ。日本のように原子力発電を封じている状況で、再生可能エネルギーだけでクルマで消費する電力まで発電するのは完全に夢物語だ。だからハイブリッド車という選択肢を捨てきれない事情がある。また電力スタンドをどうするか?という問題も併せて考える必要がある。ガソリンを満タンにする程度の時間では、電気自動車のフル充電は不可能だ。

ならばということで燃料電池で走る車、そう水素を使うというFCEVという選択肢がある。Fuel Cellという技術だ。だが問題は水素の製造、運搬、貯蔵だ。液体で貯蔵するにはマイナス253度まで下げる必要がある。当然、それ以上の温度になれば急速に体積を増やしつつ気化していく。すなわち、爆発だ。このマイナス253度に下げて液体化した水素を運搬するのもかなり難易度が高い。またクルマの何処に液体水素のタンクを置いておけば良いのかという点も課題だ。事故の衝撃で爆発する可能性は否定出来ない。

テスラが非常に苦労しているのはバッテリーだ。それは実は他社も同様と言える。ハイブリッド車のモーター走行が可能である以上、電力さえ供給出来れば電気自動車を作ること自体は難しいことではない。だが新しいエネルギー源として電気を考えた場合、まだまだ克服しなければならない問題は多い。冒頭で開発に取り掛かり始めた年代を紹介したのも、急に降って湧いた話で、直ぐ出来ますよという安易なものでは無いという事を知って欲しかったからだ。ただ株式市場は時に夢物語を追い駆けて暴走する。今はまだかなり途上にあると考えた方が良いだろう。

今週注目の米国企業の決算発表

- 12月 9日 アドビ(ADBE)

- 12月10日 ブロードコム(AVCO)

- 12月11日 オラクル(ORCL)

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。