2020年はFANG銘柄だけが上昇したわけでは無い

年が変わると市場心理も変わるのでご準備を!

過去35年近くマーケットに関わってきて、同じように何度も経験したことのひとつが「ただ年末年始にカレンダーを取り換えただけなのに、市場のセンチメントがガラリと変わっていること」がよくあったということだ。市場動向を見るのに「サイコロジカル(心理的な)」という単語が良く使われることが示す通り、その時だけは「市場はやっぱり心理の結晶なんだな」と良く思う。ただ他の364日と同じようにように今日が昨日になり、明日が今日になっただけなのだが、人間は年が変わると「新年の抱負を抱く」ように、市場に対する見方も変わるらしい。お正月の朝の見上げる空が、何とも清々しいと感じるのと同じだ。

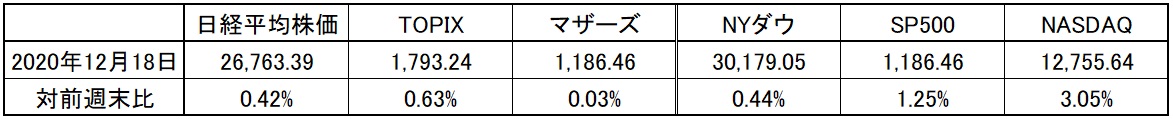

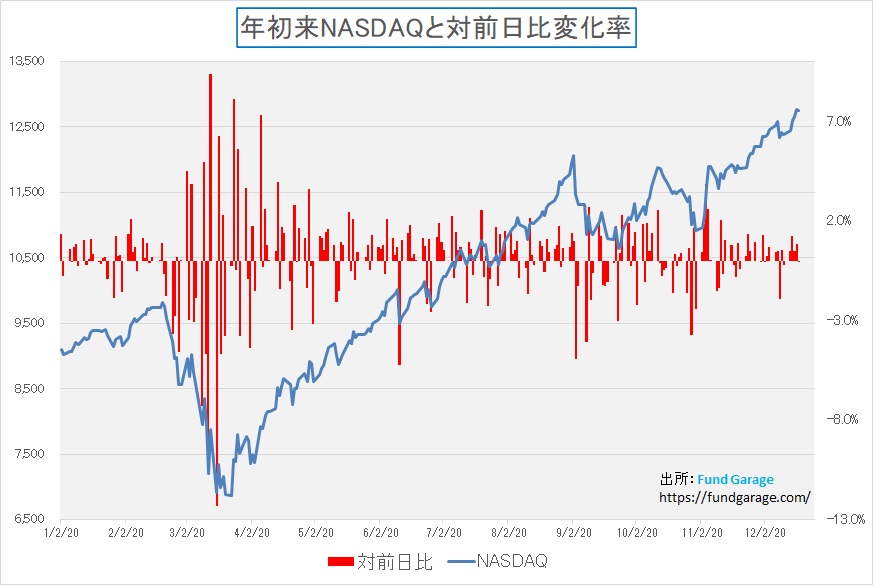

今週は敢えて、週間騰落率表を先週分と先々週分の両方を掲載してみた。ご覧頂けるように、先週のナスダックの上昇、先々週のマザーズの下落以外に、これといった大きな動きが無いことを確認して頂こう。これこそが大きな投資主体は既にCY2020の年間収益を固めて、もう矛を収めてしまった証拠だ。NASDAQとマザーズだけにはそれでも動きがあったのは、機関投資家ではなく、個人投資家がそれぞれ動いたからと読み取ることが出来る。、

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

段々明らかになってきた主役交代

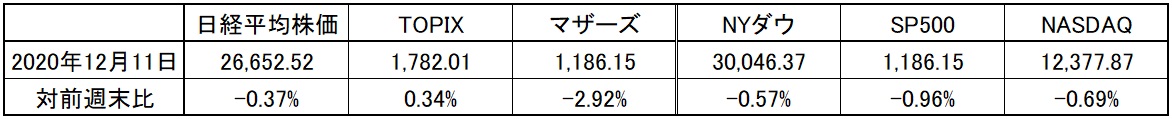

先週、ナスダック総合の構成の動きから「GAFAやFANGから半導体やハードへ」という話をさせて貰った。その動きは下記のチャートから引き続き明らかになる。GAFAの中でアップルだけ、先週は増産計画を発表したことを受けて一日だけ気を吐いたが、GoogleやFacebookの動きに褒められたものは無い。ナスダック総合の動きに対しては、引き続き足を引く方向で動いている。

NASDAQ銘柄の時価変動額に注目してみる

ここで面白い表を作成してみた。下記は何かと言えば、時価総額加重平均で算出されるナスダック総合指数の時価総額上位(すなわち影響度上位)25銘柄を抽出して、この一週間での時価総額変動額により降順でソートし直した表である。つまり、前週はテスラが非常に頑張ったという意味である。前週比の欄がプラスであれば、ナスダック総合の上昇(先週は上昇している)の一翼を担ったというか、プラスに貢献したという事だ。逆にマイナスだと、ナスダック総合上昇の足を引っ張ったということだ。一番上昇に寄与したのはテスラ(TSLA)であり、足を一番引っ張ったのはアルファベット(GOOGLE)だということが分かる。

テスラが一位というのも極めて象徴的な動きなのだが、注目のもうひとつの流れは5位、6位、7位に入っているのがペイパル、ネットフリックス、アドビという流れだ。ブロードコム、ASMLホールディングス、エヌビディア、クアルコムと言ったところは前回お伝えした半導体関連だ。インテルはやはり負け組に入っている。

ペイパル(PYPL)はスクエア(SQ)などと共に、ビットコインの急騰一翼を担っているとも言われているが、基本的には決済システムを提供する会社だ。「誰も知っているGAFA」という世界から、実態に則した流れに変わってきている証左と捉えることが出来る。この辺りに来年のNew Star(既にスターではあるが)を探すヒントがあるかも知れない。

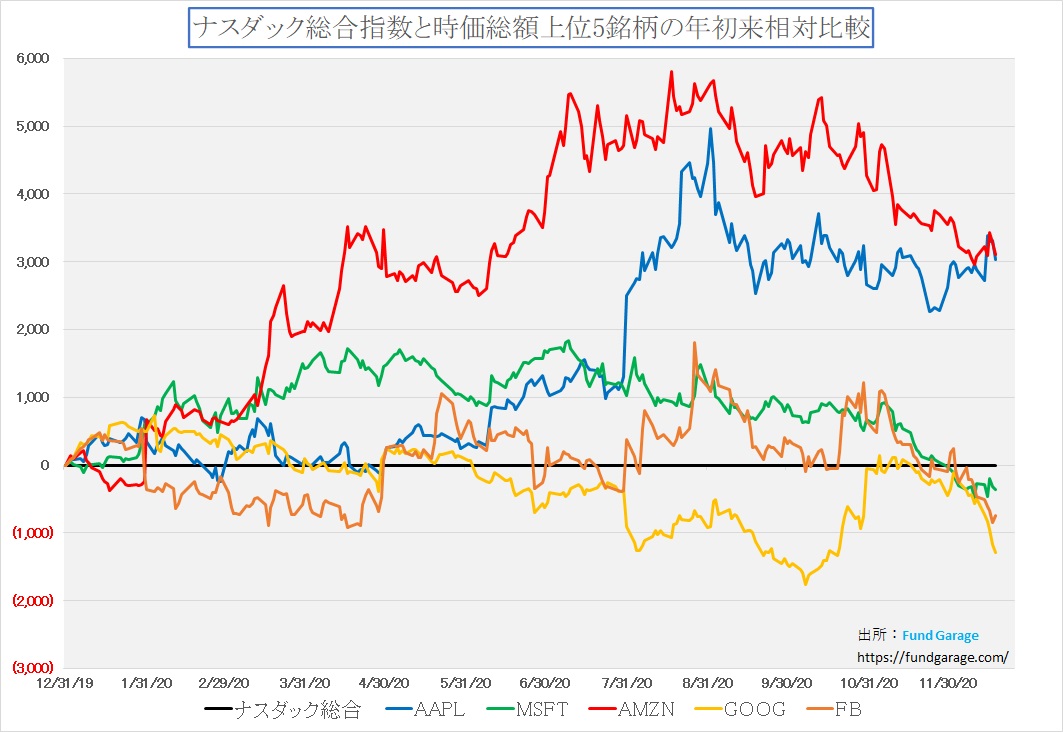

念のためにボラティリティを確認するが、特に心配な兆候はない

だが明らかにNASDAQも下のチャートが示す様に大人しくなってきている。要はクリスマス休暇に入っている外国人が多いということで、市場はそうガタガタ言っていない。

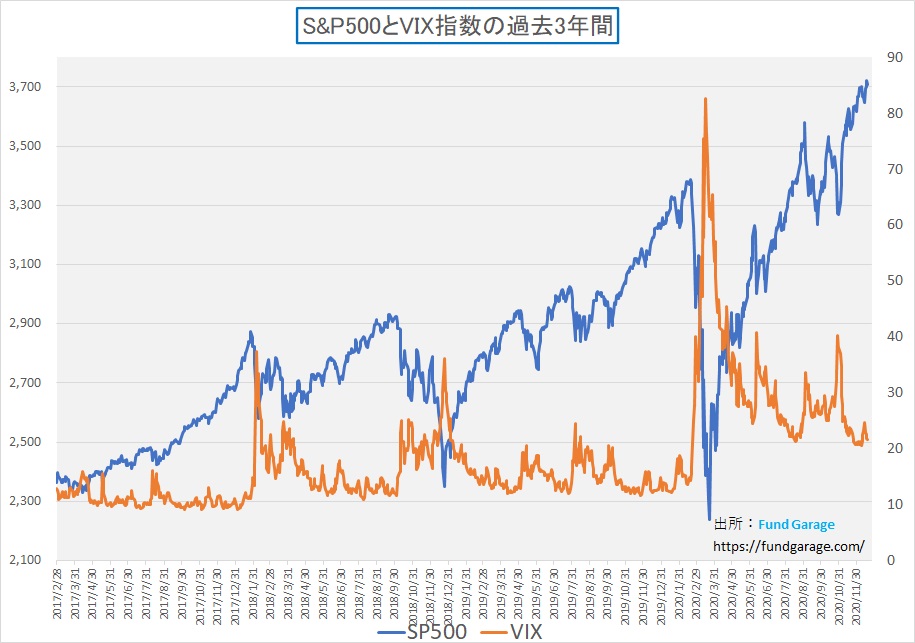

そこで念のため、VIX指数とS&P500種のチャートを確認しておく。あまりVIX指数が急低下しているようだと、株価の急落を想定する必要も出て来るからだ。だが大丈夫。相変わらず綺麗な負の相関関係を維持しながらも、VIX指数自体がまだ21.57もあり、20割れとはなっていない。ただこれがこのまま低下して20台を割り込み低下していくようだと、株価急落も若干視野に入れて置く必要が出て来る。今のところはまったく問題ない。

ちょっと気になる原油価格の動き

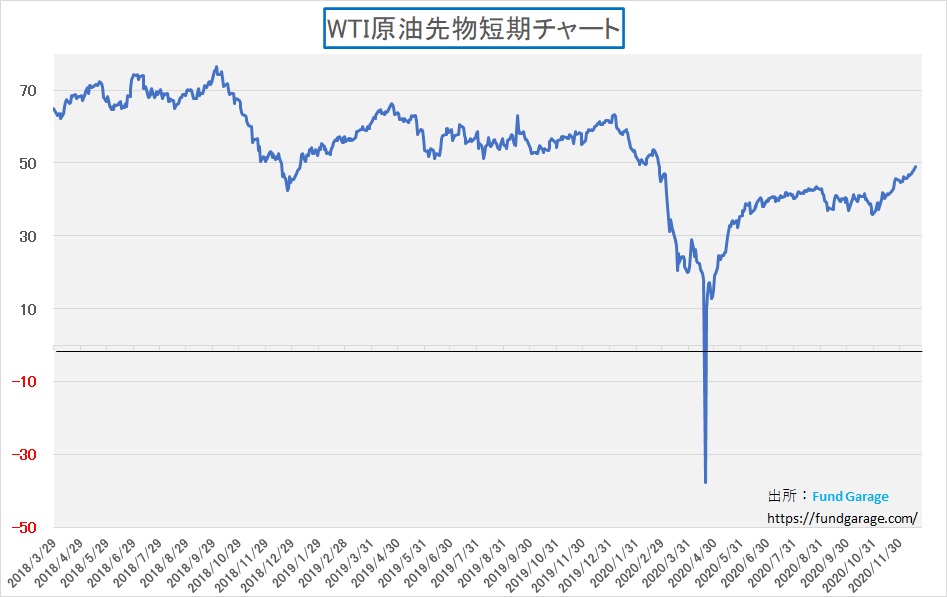

ただ唯一気掛かりなデータがある。それが原油価格だ。NYのWTI原油先物価格は順調に上昇傾向を辿っており、週末の終値は49.06ドルだ。50ドルを超えて来ると、原油価格もCOVID-19騒ぎのコロナ禍前に戻るというポジティブ要因として見ることも出来る一方で、テスラの株価上昇が象徴するような「脱炭素化社会」の流れとは逆行している。石油の利用量は減ることが前提となっているので、値上がりはどうにも居心地が悪い。WTI先物は「脱炭素化社会」というそこまで先のことを見ていないとも言えるし、減産協定がワークしているとも言えるが、日本ではあまり報道されない中東情勢などに何かきっかけがあるとしたら嬉しい話では無い。

ビットコインは投資対象となり得るか?

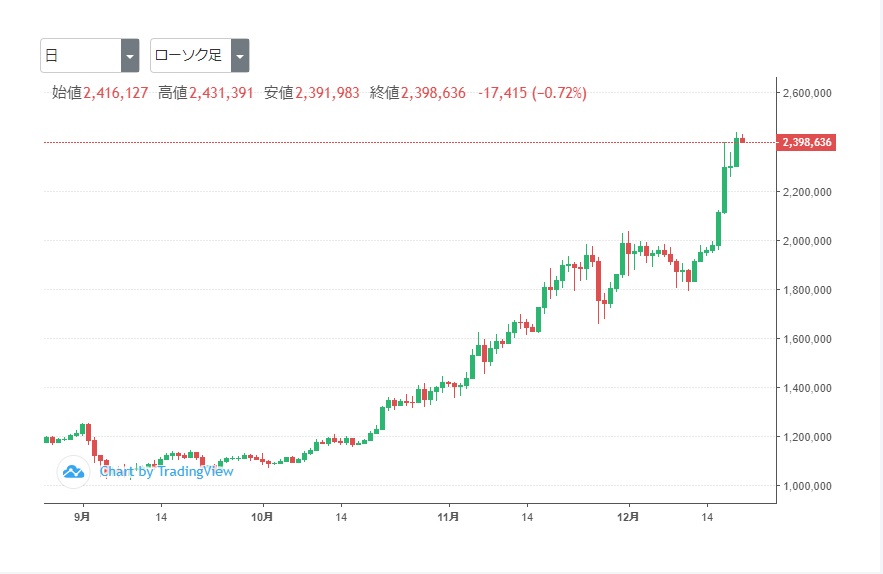

近頃再び有名となっているビットコインだが、これを投資対象として考えるべきか否かについて、意見を聞かれることも多い。結論から言えばあれは「根拠なき熱狂」だ。個人的な見解を言えば、もし始めるなら、例えば「年内の忘年会用として使う筈だったお小遣い」で、コロナ禍の為に中止になって浮いた分で、パチンコ屋などで遊ぶ程度の感覚(つまり全部使い切ってしまっても遊興費として割り切れ、もしフィーバーして儲かったら「ラッキー」と笑えるというような感覚)でトライするのまでは否定しない。もしかすると、チャートを見て市場心理を見る訓練程度にはなるのかも知れない。参考までに「GMOコイン」が提供しているチャートの画面を添付する。

確かに10月初めから見ただけでも、既に2.4倍にもなっているが、根拠となる投資価値を見極めることは出来ない。これこそ、完全な需給だけで動いており、背景資産は無い。ひとつ言えることは、どこの国の中央銀行からも監督を受けないものであり、世界共通で換金可能なものであるため、マネー・ロンダリング目的では使い易いだろう。若しくは自国の信用不安を想定して、資金を逃がす逃避先などという考え方だ。

だがこれこそ、買うから上がる、上がるから買う、売るから下がる、下がるから売るということ以外に、適正値(フェアバリュー)を計算することが出来ない。もしかすると私の考えが既に古く、現代的では無いのかも知れない。フィンテックの価値が分かっていないからなのかも知れない。だがウォーレン・バフェット氏がITバブルの頃に数年後にやっとアマゾンの価値に気づいて、それまで投資をしなかったのを悔いたのと同じように、そういう後悔ならば私は敢えて甘受しようと思う。投機やギャンブルはそもそも嫌いだから。

日本市場をどう見るのか?かなりフラジャイルだと見ている。

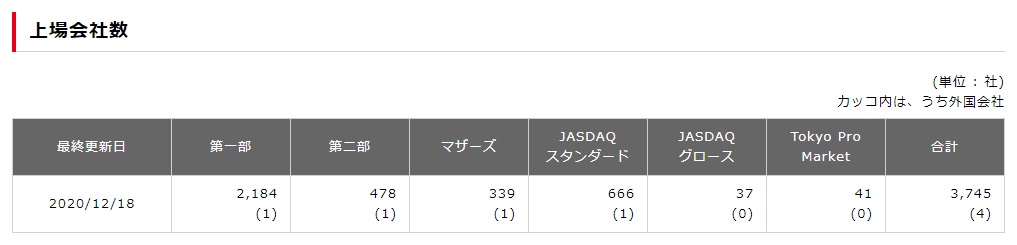

最後に日本株についてであるが、日本株が主導して世界の株式市場を動かせるとは、もう久しく思ったことが無い。その最たる理由は日本に勝ち組が少ないからだ。殆ど無いと言っても良い。日本取引所が開示している直近の日本の全上場会社数は下記の表のようになる。

しかし、これだけ上場企業がありながら、日本企業の中に、今ある多くのビジネス・トレンドを先導する役を果たしている企業は何社あるだろう?私はパトリオット(愛国者)なので、この現実を認めるのは非常に悔しいことなのだが、日本で誇れるのは「職人気質」な仕事ぶりだけなのかも知れないとさえ思う。事実、日本は独自に国内製薬企業の力でCOVID-19のワクチンも開発出来ない。失礼な言い方かもしれないが、ロシアは兎も角として、既に製薬分野でも中国の後塵を拝している。

台湾のTSMCや韓国のSAMSUNGが最先端半導体の製造能力が不足して、増強に躍起だが、かつて「日の丸半導体」と呼ばれた軍団にその面影は微塵もない。戦後のGHQの政策が尾を引いていると言っても、既に戦後75年も経つのに、ゼロ戦を作れた日本が結局は国産ジェット旅客機を未だに生産出来ていない。ハヤブサは頑張っているし、私も興奮して見ているが、宇宙計画は航空機同様に米国の後塵を拝すること著しい。

ハイテク分野については語る必要もなかろう。昔はレンズの加工技術が優れていることから、半導体露光装置を作る上でニコンやキャノンは活躍出来た。だが技術世代が変わってレンズの加工精度がカギを握る時代でなくなった今、両者共に見る影もない。

唯一誇れる分野はどこにあるか?自動車だ。自動車産業だけはまだまだ世界に誇れる技術力を持っているし、その裾野が広いことは日本経済全体にとっても有益だ。だがクルマに関する分野以外は欧米や今や中国が握っており、特に株式投資については米国市場の動向がほぼほぼ日本に影響を与える。この傾向は2021年も変わることは無かろう。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

日進月歩で進むAIDAS機能の充実。試してみる価値はある。

池袋で起きた「プリウス・ミサイル」の悲劇。被告は「ブレーキを目視してまで踏んだが、10年間の経年変化で故障していた」と無実を主張した。感情的な主張をここでしても仕方が無いので伏せることとするが、残念ながらクルマにも飛行機事故の原因究明に使われるブラックボックスやフライトレコーダーに相当する機能が備わっている。これはディーラーレベルの工場でも解析出来ないが、メーカーが行えば解析することが可能だ。仮に10年経った車だとしてもだ。今回の件については、既にトヨタ自動車が解析を終えており、ドライバーがブレーキを踏んだ信号は記録されておらず、アクセルを踏んでいた信号が記録されている。これは現場での「ブレーキランプはついていなかった」などの目撃者証言と一致しており、判決までの時間稼ぎ以外の価値は無いだろう。

自動車産業に対して現在株式市場が注目しているテーマは「電気自動車」と「自動運転」の2点だ。だが前者が自動車メーカーに大きなインパクトを与えて来るのは2030年以降、後者は早くても2025年前後であろう。だが前述の「プリウス・ミサイル」事件も同様だが、運転者の高齢者化が進み、更にコロナ禍の影響から公共交通よりもプライベートなクルマが好まれるようになった現在、目先のキーワードは、「電気自動車」や「自動運転」だけでなく、メインは「ADAS(先進運転システム)」かも知れない。

ここで一度、ADAS機能について、知識を整理しておくことは、今後の関連企業探しでも非常に有益だと思われるので、次に各機能を整理して解説する。

ADAS機能の整理

- ACC(Adaptive Cruise Control System:アダプティブクルーズコントロール)

ACCとは、外界センサからの情報にもとづいて、ECUが自動車のアクセルやブレーキを操作する機能。前走車がいる場合は、一定の車間距離を保ちながら、加速と減速を自動で行い、追従走行する。

また、前走車がいない場合は、ドライバが設定した任意の速度で走行する。単なるクルーズコントロールと誤解する向きもあるが全く異なる。最大の違いは、前方状況で加減速、必要な場合はクルマを停止させるまでの能力を持つこと。 - FCW(Forward Collision Warning:前方衝突警告)

FCWとは、センサーが想定する空間(距離)内に前走車を検知し、車間距離が近かったり、カメラで前の車が急ブレーキを踏むなどブレーキランプの点灯を認識するなど衝突の危険性が高まった場合に、ドライバーに警報や回避操作を促す機能。前方衝突警告は、ミリ波センサを使ったケースやステレオカメラを使った検出などのタイプがある。 - AEBS(Advanced Emergency Braking System:衝突被害軽減制動制御装置)

AEBSとはCA(Collision Avoidance)とも呼ばれ、FCW(前方衝突警報)がドライバーに警告し衝突回避を促したにも関わらず、衝突が避けられないとシステムが判断した場合に、自動的にブレーキを動作させ、衝突時の被害を軽減させる機能。最近では、衝突時の衝撃を少なくするブレーキだけでなく、衝突時のドライバーへの衝撃(ダメージ)を軽減するため、座席での衝撃軽減対策も行われており、シートベルトの巻き込みやヘッドレストの構造変更なども行われている。 - NV/PD(Night Vision/Pedestrian Detection:ナイトビジョン/歩行者検知)

ナイトビジョン/歩行者検知は赤外線カメラを使用して、夜間や霧が濃い場合などで、目視で確認が難しい時に、専用ディスプレイに熱源として表示する。歩行者検知については、ステレオカメラを活用した事例もある。また、歩行者の検知についはミリ波と単眼カメラを組み合わせた方式もある。 - TSR(Traffic Sign Recognition:交通標識認識)

一時停止、進入禁止、制限速度などの交通標識をカメラが撮影した画像データから認識し、ドライバーに対して適切な交通規制情報を表示、警告を行う。一般的な表示方法として、単眼カメラで道路標識を認識し、適切なタイミングでメーター内に表示し、標識への注意を促す。認識技術の向上のため、各国の標識の走行データ検索や認識の正解データの収集が精度向上に重要な要素となっている。 - LDW(Lane Departure Warning:車線逸脱警報)

道路上の車線を検知し、車両が車線の逸脱を予測するとドライバーに警告をする機能です。カメラで車線を認識し、ウインカーを出さずに車線を逸脱する挙動があると、ハンドルを振動させる、ディスプレイに表示をする、警報音を鳴らすなどの警告を行う。 - LKAS(Lane Keeping Assist System:車線逸脱防止支援システム)

LDW(Lane Departure Warning)に加えて、パワーステアリングにトルクを発生させる操作支援を行う。ドライバーに警告するだけでなく、積極的に運転に関与するシステムがLKAS。LDW(車線逸脱警報)、LKAS(車線逸脱防止支援システム)は一般的に車速が上がった状態(ex.50km/h以上)などの状態で機能することが多い。 - BSM(Blind Spot Monitoring:死角モニタリング)

自動車の死角は様々あるが、本ADASの機能はレーンチェンジ時などの事故の原因となるような、ドライバーの死角になる側後方から接近する車両をカメラでモニターし、ドアミラーの鏡面部分や、ディスプレイに表示・報告する機能。通知や報告の方法としては、アラート音を使った通知方式もある。 - RCTA(Rear Cross Traffic Alert:リヤクロストラフィックアラート)

ドライバーが見えないエリア(死角となりやすい場所)を補助するための機能。駐車場などの後方左右のエリアを超音波センサーなどで、自動車の後方を横切る人や自転車などを検知し、ドライバーに警告音などを発して注意を促す。 - DM(Driver Monitoring:ドライバーモニタリング)

運転中のドライバーの表情やステアリング操作などから、運転状況を把握し、運転に支障のある状態と判断した場合にディスプレイに警告表示をする。状況によっては自動車を自動停止させる場合もある。ドライバーをカメラで撮影し、運転への集中度、居眠りなどを検知するシステムで、一般にカメラを使った顔の向きや目の開き具体を画像計測している。 - AFS (Adaptive Front lighting System:自動ヘッドランプ光軸調整)

自動ヘッドランプ光軸調整機能は昨今では、軽自動車にも採用される。夜間にカーブや交差点などに侵入する際に、ステアリングの向きに合わせてヘッドライトを照らす方向を自動的に調整する。対向車や歩行者の存在を検知し、ハイビームとロービームを切り替える機能もある。 - APA(Advanced Parking Assist:高度駐車アシスト)

バックモニターにステアリングの舵角に応じた車両の進路を予測するラインをつけたり、縦列駐車時の切り返しのタイミングを音声で案内する機能や、区画線を検出し、車両の目標駐車位置を設定する機能、さらには駐車操作自体を自動車が行う機能がある。また、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる誤発進の抑制機能なども搭載されている。

もう20年も前から提供され始めた機能もあるが、より進化している

たぶん、読者の中には「うちのクルマには随分前からついているけどな」と思われた人も多いと思う。実際、筆者のクルマ遍歴の中で「ACC:アダプティブクルーズコントロール」或いは「FCW:前方衝突警告」や「AEBS:衝突被害軽減制動制御装置」などは2000年頃の乗っていたクルマにも付いていた機能ではある。ただ当時のACCは、アクセル操作とシフト操作までで、ブレーキ制御まではついていない。その意味ではFCWやAEBSも同様で、警告音が鳴ったり、助手席を含めてシートポジションを起こして最適化し、シートベルトを締めあげて緩みを無くし、サンルーフなどは自動で閉じ、ブレーキの圧力も高めて緊急時に一気に制動が掛るようになったりもしていた。ただし、やはり自動で停止はしない。あくまでも「運転者の操作補助」で主体はドライバーだ。

ところが、昨今のそれは主体はやはり運転者ではあるものの、クルマが加速、減速のみならず、停止や操舵制御を最悪な事態を回避するため止むをない時は強制作動するように変わった。つまり「主役が運転者から徐々に車にシフトしている」という事だ。これは恐らく池袋の「プリウス・ミサイル事件」などの影響が大きいと思われる。運転者の高齢化が進めば、とうぜん動体視力も衰えれば、運動能力も落ちる。更に怖いのは認知能力が徐々に低下していることを本人も気がついていない場合だ。可能な限りクルマ自体がドライバーの目となり、耳となりで状況を精査し、必要とあらば実力行使をしてくれることだ。

私はこれには二つの効用があると思っている。ひとつ目は当然高齢者ドライバーの通常の運転補助だ。少なくとも、プリウス・ミサイルのような傷ましい悲惨な事故はかなりな確率で回避出来るようになる。もうひとつは、高齢者ドライバーに、運転能力の低下を周知することでは無いだろうか。つまり、アラム―が鳴り、それ以上の実力行使をクルマが行った場合はドライバーには分かる筈なので、その頻度が高まるようならば「もう運転は無理かな」という自覚も生まれるかも知れない。人間は歳をとればとる程に頑固になって人の話を聞かなくなる(ですよね?)。ただ、度々ADAS機能が作用して救われれば、「そろそろ」という判断を自ら納得して出来るだろうと思われる。そしたら、やがて登場するレベル4やレベル5の自動運転にクルマを買い替えるのも一つの手だ。

実際に3種類のクルマで最新のADAS機能を試してみた

百聞は一見に如かずだが、実は最近以下の3種類のクルマを実際に数日使ってみて、ADAS機能をトライアルしてみる機会に恵まれた。その3車種とは全てトヨタ車なのだが、カローラアクシオ、ルーミー、RAV4だ。下の写真の左からの順番になる。

実はどれもプレミアムクラスの高級車ではない。また同車種の中の最高グレードでもない。前述した2000年の頃から同様な機能が搭載されていたというのは、所謂「プレミアムカー」と呼ばれるメーカーを代表するような車格・グレードのクルマだ。それに対して、上記のクルマは決してそうではなく、また中間程度以下のグレードだった。だがその能力には目を見張る。

走行性能を議論する場では無いので、コメントは控えるが、例えば進化したAFSのハイビームとロービームの自動切換え機能は峠道走行に便利この上なかった。また車線変更時にBSM(ドライバーの死角になる側後方から接近する車両をカメラでモニターし、ドアミラーの鏡面部分や、ディスプレイに表示・報告する機能)は、個人的には特に左車線に戻る時に非常に運転を楽にしてくれた。ただ一番秀逸だと思ったのはやはりFCWなのか、AEBSなのかは分からないが、ギリギリまで下げて駐車する時に、自動的にクルマが止まることだ。最初クルマが勝手に止まった時は流石に驚いた。バックモニターできちんと目視していたので、まだあと数センチメートルと思ったところで、クルマが勝手に止まった。最初は「え?ぶつかった?」と驚いたが、クルマを降りて確認すると想定していた通りの10数センチの間隔を残してクルマが衝突を回避した結果だった。

あとでメーカーの関係者に聞いてみると、アクセルとブレーキの踏み間違い、或いは車庫入れ時に段差を乗り越えるためにアクセルを吹かさないとならないようなケースでも、この加速度ではあの距離でぶつかってしまうという時にはきちんと制御してくれるらしい。運転には自信を持っていたが、段々と寄る年波、間違いなく「動体視力は衰えたな」と思う昨今、こうした「止まる」という機能は高齢者ドライバーによる悲惨な事故を防ぐとともに、まだまだクルマを使いっていたいというユーザーの買い替え需要掘り起こしに相当効果があるように思われた。

実際、夕暮れ時の運転に今まで以上に気を使わないとならない感じるようになっていたこともあり、私もクルマを買い替えたくなった。既にカタログが数車種分、手許に置いてある。それも初めて、スタイルや走行性能ではなく、安全性能に着目してだ。暫くはこうしたカタログ集めやら試乗やらで楽しめそうだと思っているが、難点がひとつある。技術進歩と新車投入のタイムラインが見えてしまうと、どの段階で踏ん切りをつけて買い替えるか、ずっと悩むことになることだ。

今週注目の米国企業の決算発表

さすがに年内はもう目ぼしい企業の決算発表はない。やっと落ち着ける。バークレイズで働いていた当時、この時期は当然上司もいないので、小職も休暇を取るようになっていたのだから。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。