トリプル・ブルー始動も波瀾の予感もある

米国の「今、そこにある危機」

共和党トランプ政権が20日に終了し、同日には民主党バイデン新政権が誕生する。新政権は上下院ともに民主党が過半数を握った捻じれのない状況(トリプル・ブルー)で始まるので安泰かとも取れるが、実際には波瀾のスタートとなる予感がある。トムクランシーの小説「今そこにある危機」(ペロシ下院議長もこの表現を使った)ではないが、問題含みのスタートであり、今週は米国の動静を静かに見守ることをお薦めする。余計なスペキュレーションはしない方が良い。市場は時に引いたところから傍観していた方が全体観が掴めて良い時があるのが経験則だ。

更に、出来れば日本のメディア報道には耳を傾けず、米国の、それも左派やリベラル色の強いところではないものから情報を得た方が良い。具体的には、最も中立だろうと言われているウォール・ストリート・ジャーナルなどが良いだろう。テレビの3大ネットワーク(NBC、CBC、ABC)やCNNは、残念だが偏っている報道が多い。それらをニュースソースとしている日本メディアも、元々リベラルや左派が多いこともあり、気をつけた方が良い。邪念が入り過ぎる。ただあまり日本のジャーナリストは米国の動向には興味が無いのか、今は新型コロナにだけご執心なのか、殆ど詳細は報道されないのが実態だが。でも、投資環境をフェアに評価していく為には、たとえ日本市場の動向を考える為にでも、米国の状況はなるたけ正確に押さえて置いた方が良い。蔑ろにしたらこの先の展開を見誤る。

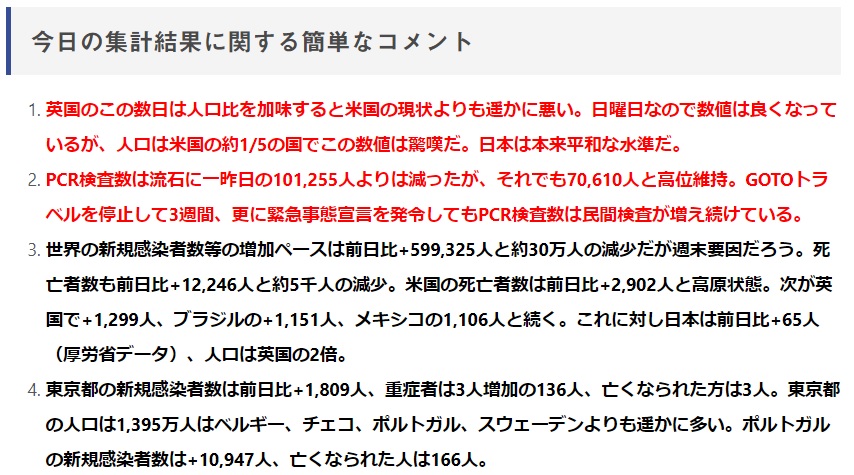

日米各株式市場の先週の終値と週間騰落率

米国は現在完全に分断されている

最大の懸念は米国内の世論が2つに分断されていることだ。先の大統領選挙の結果を受けて、青チーム(民主党)が若干優勢だが、赤チーム(共和党)もしぶとく支持者を集めている。その一例が、トランプ大統領の2度目となる弾劾訴追決議案を可決した下院民主党が、上院に対して即座に議会を再招集して、弾劾裁判に着手するよう求めたが、現時点では上院は共和党が握っており、これを拒否している。もし、圧倒的な多数でグーの根も出ない程に共和党が大敗していれば上院も従わざるを得なかったと思うが、ご承知の通り、トランプ大統領が異論を唱える余地があったり、カマラ・ハリス次期副大統領の票を含めてやっと民主党は上院を握ったということが示す通り、米国の殆ど半分は今でも共和党であり、トランプ大統領支持者でもある。その中の一部熱狂的な右派が無茶な行動に出たが、それはそれとして端的に見ると、それだけ米国内の世論は分断されていることを意味する。

勿論、1月6日の国会議事堂襲撃事件の顛末として明らかになったように、民主主義を心から大切にする多くの米国民は、一票の差でも多数決に従うべきだと、それが民主主義だと理解している。そして米国憲法を非常に大切にしている(このあたりは、GHQにより与えられた民主主義で、作られた憲法の前に自分達に都合が良いように平等意識を醸成した日本人の考え方とは根本的に異なるのは明らかだ)。だが一方で、暴徒を生む程に一部には極めて強い主義主張を持っている人がいるのも事実。当分はそれらをなだめすかしつつの新政権の運営を余儀なくされるだろう。

その背景にある根強い問題は、やはり人種(肌の色)の違いであり、宗教観の違いであり、そして貧富の差である。キング牧師の時代から最近のBLM問題に至るまで、米国の暗黒面は人種差別にあり、景気が悪くなったり、今のように新型コロナウイルスの感染拡大というような問題があったりすると、そうした問題は容易に頭をもたげてくる。例えば911テロ事件の後、イスラム教信者への風当たりは実際に強くなっていたし、何より住宅街が人種毎に自然と別れているのが米国の現実だからだ。ニューヨークやロスアンゼルスのようなコーストサイドの大都市は表向き何も問題ないように見えるが、裏で燻る問題は沢山ある。どうやらそれに火がついているようにも見える。

念のためお伝えしておくと、私は米国に居住したことは無い。ただ一方で、1996年から2008年まで、米国企業を調査するために約2か月に一度の割合で渡米し、約2週間の日数を費やして全米を駆け巡ってきた。ほぼ毎回サンフランシスコから米国入りし、空港でレンタカーを借り受け、自らステアリングを握ってシリコンバレーなどの会社を回る。そして2,3日後には例えばシアトルに飛んで、やはりレンタカーを借り受けてAmazonやMicrosoftなどを回る。そうして全米の主要企業を転戦しながら、最後にニューヨークでウォール街のアナリストや連銀のエコノミストとミーティングをして帰国するということをしていた。観光は殆どしたことが無いが、何度も同じ会社を訪問していれば担当者とも親しくなり、夕食のお誘いを受けたり誘ったり、生の現地の声をいろいろと聞いたりしてきた。当然コーストサイドだけでなく、中西部の企業なども沢山回った。その中には、時々自分の肌の色が妙に目立つ白人ばかりのショッピングモールなどもあった。GMのフリント工場の前のマクドナルドで、周りの黒人労働者から睨みつけられたこともあった。業績不振で大量レイオフが行われていた時だ。その原因は日本車だったから都合が悪い。そんな数多の自分自身での実体験や経験を踏まえていつもお伝えしている。この10年は流石に立場も変わり、この頻度での渡米調査はしなくなったが、オバマ大統領が最後に飾ったワシントンDCのクリスマスツリーは直接見れるタイミングで渡米している。

話を戻そう。首都ワシントンは20日の大統領就任式まではまず厳戒態勢だ。州兵が武装して配備されている。また全米50州で暴動が予定されているとFBIは情報を掴んでいるらしい。暴動自体は起きても制圧されるだろうが、何も起きない保証は無く、起きてしまったらどういう結果になっても禍根を残す。端的に言えば、それは内戦だからだ。

米国では大統領は基本的に国会議事堂には入らない。何故なら、大統領は行政府の最高責任者であって、国会議事堂は立法府だからだ。その現職大統領が「国会へ向かおう!」と群衆を煽ったのは、行政府の長が立法府を蔑ろにしたことであり、司法、立法、行政の三権分立の基本精神に傷をつけたことになる。この点が国会内で首相が日常的に答弁する日本の政治システムとは大きく異なるところだ。

また国内が混乱しているこの機に乗じて、他の勢力がテロを起こす可能性だってある。心配性過ぎるかも知れないが、今はそこまでのリスクを考えて置いた方が無難だと思われる。

余談:米国内における拳銃所持に関する解説の仕方で米国社会の理解度が分かる

米国で多発する銃乱射事件。そうした事件が起きると必ず「なぜ米国では拳銃所持が許されているのか?」という議論が日本でも話題になる。識者然とした人が「米国社会の闇の部分ですね」とか平気で言い切るのを見ると私は愕然とする。肩書を見ると有名大学のそうしたことに関わる教授だったりする時もあり、こうした教授に学ぶ学生はきっと偏ったものの見方を植え付けられるのだろうなと思ってしまう。

ちょうど「全米ライフル協会が破産法申請」ということが報じられているので、それらを解説している記事をたくさん見ることが出来る。前述したように、日本の常識で「銃を所持することは悪だ」という論点で米国の拳銃所持について論じているものは、日本人としては正論に聞こえるが、こと米国を理解しようとするスタンスからすると見誤る可能性の高い典型的なテーマだ。それは米国の歴史を紐解けば、ある意味直ぐにでも分かる。

フランスはフランス革命でルイ16世の治世の時に民衆が血を流して民主主義を勝ち取ったが、米国もやはり同じように英国租税から逃れようとした移民を中心に多くの移民が本国との戦いの中で勝ち取った独立であり民主主義だ。NYマンハッタンのウォール街、その地名の由来となったWALL(壁)はそもそもオランダからの入植者が、インディアンや、ニューイングランドに入植したイギリス人からの攻撃に備えて、木材などを利用して築いた防護壁のことだ。そうした戦いの歴史の上に築かれた民主主義だということがポイントとなる。

そして定められたのが米国憲法。そこに辿り着くまでには数多の命が犠牲になった。その憲法の修正第2条に次のような条文がある。「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。」というものだ。この問題を理解する為には、憲法にこの条文がある背景から考えていかないと、現在の米国情勢をも見誤るだろう。

「全米ライフル協会」はトランプ大統領の支持・献金団体であり、全米最強のロビイストとも言われる。つまり共和党支持団体だ。そしてこの非営利団体を支えるために多くの企業や個人が献金して支えているのも明らかな米国の姿だ。個人の考え方で是非論はあるとは思うが、そうした多様性こそ米国の現実でもある。それを踏まえていないコメントは聞く意味も無いと言える。

ビッグ・ハイテク企業、プラットフォーマーに今起きていること

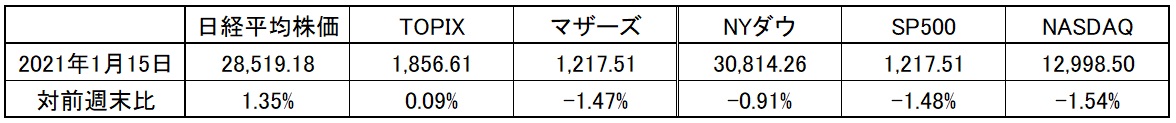

下のチャートはGAFA+マイクロソフトの5社と、ナスダック総合指数の相対パフォーマンスを比較したものだ。真中の黒い水平線をナスダックの推移として計算し直した場合の、各銘柄の相対的な株価推移を示している。すわなち、右肩上がりならナスダック総合をアウトパフォームしており、逆に右肩下がりならば、ナスダック総合をアンダーパフォームしているという意味だ。

明らかにGAFA+マイクロソフトのナスダック総合に対する相対パフォーマンスの悪化は著しい。そもそも民主党政権下では巨大ハイテク企業は独禁法などで叩かれるという見通しがよく言われるが、例えば、Amazon.comを率いるジェフベソズ氏は筋金入りのアンチ・トランプ大統領だったことは非常に有名だ。ジェフベソズ氏は所有するワシントンポスト誌でしばしば反トランプの狼煙を上げたことから、ホワイトハウス側(トランプ大統領)は2019年10月27日までに全ての連邦政府機関に対しワシントン・ポストの購読停止を求めたと発表したほどだ。トランプ大統領自身がワシントンポストなどの報道をたびたびフェイクニュースとして批判を続けてきたのはご承知の通り。つまり民主党は味方側にいる筈だ。

だが、民主党は基本的にお金持ちが嫌いだ。富裕層、或いは高額所得者へは増税して、社会保障を厚くしたいと考える側であり、共和党はその逆だ。所謂「アメリカン・ドリーム」を体現出来、それを支持するのは共和党側であり、突出した一部の層が出来ることを嫌うのが民主党だ。故に、巨大ハイテク企業やウォール街への締め付けは民主党政権になると強くなるだろうと思われている。

また今回、トランプ大統領が好んで使っていたSNSであるTwitterやFacebookなどが立て続けにアカウントをクローズされ、更に共和党系右派などのトランプ支持層が最後の砦として利用していたParler.comをAWS(Amazonが提供している世界最大のクラウド・コンピューティング・サービス)がサーバーから締め出したことで、共和党支持者の一部からも強い反発を買っている。こうした動きが株価に反映されているとしか思えない。

インターネット・プラットフォーマーは本当にアゲンスト(向かい風)になるのか?

結論から言えば、多少の混乱は生じるだろうが、テクノロジーの流れと、それに伴う人々の生活様式の変化は不可逆的な流れであり、これを止めることは不可能だ。つまり実際には向かい風にはならない。

それはGoogle(正確にはAlphabetだが)が成功して巨大化したのも、AppleがiPhoneでスマホ市場を席巻したのも、FacebookもAmazonも、すべてユーザー側が選んだ結果であり、強制されたものでは無いからだ。事実、他に選択肢が無かったかと言えば、常に選択肢はあった。だが、その利便性やサービスの優位性を消費者が評価した結果が今の巨大ハイテク企業を生んだ背景だ。消費者のニーズに適ったサービスを提供した企業が勝っただけに過ぎない。

例えば、検索エンジンはGoogleが巨大化する前に、元々はYahoo!の創業者ジェリーヤン氏が始めたサービスだ。不特定多数の視聴者に高い宣伝広告費を掛けたCMをバラ撒くのではなく、インターネットの特殊性を活かしたターゲット・マーケティングが可能になるサービスを提供することで、効率の良い宣伝広告費の使い方が出来るこのプラットフォーム・モデルは発展した。類似サービスとしてあるのは、他にもマイクロソフトのMSNなどがあるが、GmailやGoogle MAPなどの多くの無料サービスを消費者に提供する中で、広告媒体としての価値を飛躍的に高め、それにユーザーも広告主も価値を見出したということだ。

iPhoneの対抗馬には当然android端末がある。誰もがandroid OSはオープンソースでGoogleが無料配布したものだということは理解して始まった。だが、iOS上で動くiPhoneを選んでいるのは消費者だ。創業者スティーブ・ジョブズの「最高のカスタマー・エクスペリエンスを届けたい」という強い想いが具現化したのがiPhoneで、消費者はその魅力に憑りつかれただけだ。

同じくカスタマーエクスペリエンスに重点を置いて、ウォール街のアナリスト達の意見も進言も何も聞かずに、株主配当など一切せずに全て研究開発と設備投資に回してきたのがジェフベソズCEO率いるamazon.comだ。ご承知の通り、当初amazonはインターネットの書籍販売から始まったが、書籍ビジネスにはリアル店舗の巨人Barnes & Noble社があった。同社もそれまでのノウハウを投じて負けじとネット通販を立ち上げたが、結局、人々はamazonのサービスを選んだ。そしてamazonは徐々に取扱品目を増やしてきた。その中で、蓄積してきたノウハウを活かしてamazon cloud serviceが始まり、それがAWSとなった。

世の中には日本では殆ど知られていないSNSも多種多様なものがあるが、Facebookやinstagram、或いはTwitterの利用も誰に強制されたものでもない。選んでいるのは消費者だ。

これらが巨大化したことで「独禁法に触れる由々しき問題だ」と眉間に皺を寄せているのは、実はそれらに市場を侵食されて衰退していく運命にある既存勢力だ。YouTubeやNetflixを目の敵にするのは、正に既存メディア。だがそれをどんなに悪くいったところで、残念ながら既存メディアの地盤沈下の流れはもう止めようがない。電波を垂れ流すタイプのブロードキャスティングというビジネス・モデル自体が既に終わってしまったのだから。

またもし徒に彼らの覇権を奪うようなことを米国政府が米国企業に行っても、それは中国や他の国々の誰かを利するだけで、空いた穴は必ず誰かが埋める。それが米国企業以外になることを米国政府も望まない筈だ。米国の経済基盤を沈下させたいという自虐的な発想になるのならば別だが。

ネット社会は良い勉強をしていると思われる

トランプ大統領のTwitterアカウントが無期限で閉鎖されたことについて、一部では「言論の自由への挑戦だ」的な先鋭的な意見も出ているが、煽っているのは既存メディアだ。ただ今回の事は、自由に拡大してきたネット社会が、再度問題点を考えるいい機会を提供している。

過去に「アラブの春」と言われた民主化運動が起こったのもこれと同じ動き、つまりSNSで政府も誰もコントロール出来ない情報拡散がおき、それに共鳴した人達が立ち上がった。誰もが情報発信をすること出来、それは瞬時に拡がる能力を持っており、それが良いか悪いか、或いは正しいか間違っているかではなく、人々の心に響くかどうかで物事が進んでいくのがネット社会だ。良くも悪くもポピュリズムなのだが。

これは日本も実は同じことを秘かに経験して、今やその渦中でもがいている。その代表的な例が新型コロナウイルス問題だ。今や国論は完全に二分している。ひとつは「物凄い慎重派」であり、もう一方は「楽観的な見通し」の人達だ。

私は身近な人を新型コロナウイルスでなくすという辛い経験をしているが、それでも毎日ジョンズホプキンス大学のデータを集計して、そのデータを読むことで状況分析をし、今なお「楽観的な見通し」の部類に入る。何故なら、他の先進諸国に比べて、日本は桁違いに感染拡大状況が悪くないのは明らかだからだ。

ただこれがネット社会の恐ろしさであるが、誰もが識者になり、誰もが専門家になり、誰もが意見を好き勝手言える(私も含めて)。不思議と日本人のメンタリティーは昔から恐怖心をベースとした悲観論に呼応し易い。大衆洗脳をし易い国民性なのだろうと思ってしまう。これと同じことが太平洋戦争の時に起こったとも言える。空飛ぶB29を投石で撃墜しようとしたり、自動小銃や火炎放射器をもって連合国が上陸してきた時に備えて、女性が竹槍の練習を真面目に行ったというのだから恐ろしい限りだ。当時も今で言うなら「コンプライアンスおじさん」のような人が町内会に現れたらしい。

ワクチン接種を世界で最初に開始した英国が人口比を加味すると、最悪と考えられていた米国よりも酷い状況になっている。具体的な数値は「世界の新型コロナウイルス感染動向・国別データの分析」の方を見て頂きたいが、現状を掻い摘んで説明すると下記の通りとなる。(2021年1月17日分のコメントより)

英国は急激に人口当たりの死亡者割合でランクが上がり、既に米国を上回った。英国では国民749人に1人の割合で、新型コロナウイルスでの死亡者が出ている。翻って日本はと言うと、この表の最下段にある29,765人に1人の割合だ。絶対数で見ても、英国では既に88,747人の方が亡くなっているが、日本は現状4,260人に過ぎない。これは厚労省が発表している直接的及び間接的にインフルエンザの流行によって生じた死亡を推計する超過死亡概念による年間死亡者数約1万人よりも遥かに少ない。

だが、こうしたコメントや、他の先進諸国との正確なデータ比較、また繁忙極めるICUの切迫したシーン以外の、人々の生活風景を伝える映像を報じるメディアは殆ど無い。情報ソースは殆ど受け身でメディアに頼る人達は、それをベースにネットにコメントし、いいね!をポチり、そして世論となる。

政治家は票田を気にして世論におもねる人が殆どだ。知事も医師会も責任を国に押しつけるのに余念がなく、あたかもそれが積極的な正しい行動かの如くにメディアが報じる。実際の現場に携わっているわけでは無い、「感染症に詳しい」と称する似非専門家がそれらを補完する。

数年後、きっと今までの一年間とこの先の一年間程度のいろいろな事が検証されていくだろう。何が正しく、何が間違いで、何が問題・課題であったかだ。ネット社会は今非常に良い勉強をしているのだと思う。

市場のボラティリティは日米共に高いままで急落の可能性は小さい

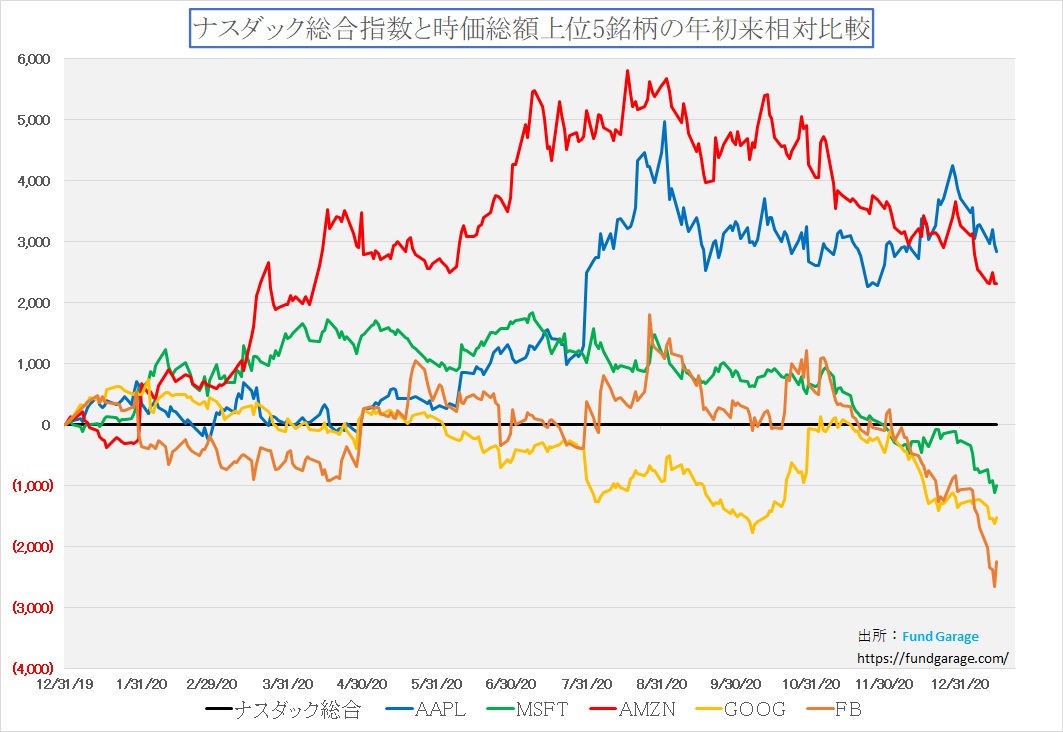

誰と話しても最近は皆さん「高所恐怖症」になっていると感じる。実際、日米の株式市場はかなり勢い良く上昇しており、チャートを見てもジャンプ台を駆け上がったようになっているから、「高所恐怖症」になっても不思議では無い。だが、幸いなことにボラティリティを見ると充分に誰もが警戒感を持った中での上昇なので、意表を突かれた様に急落する可能性は小さい。まずは下の「S&P500指数と恐怖指数」のチャートだ。

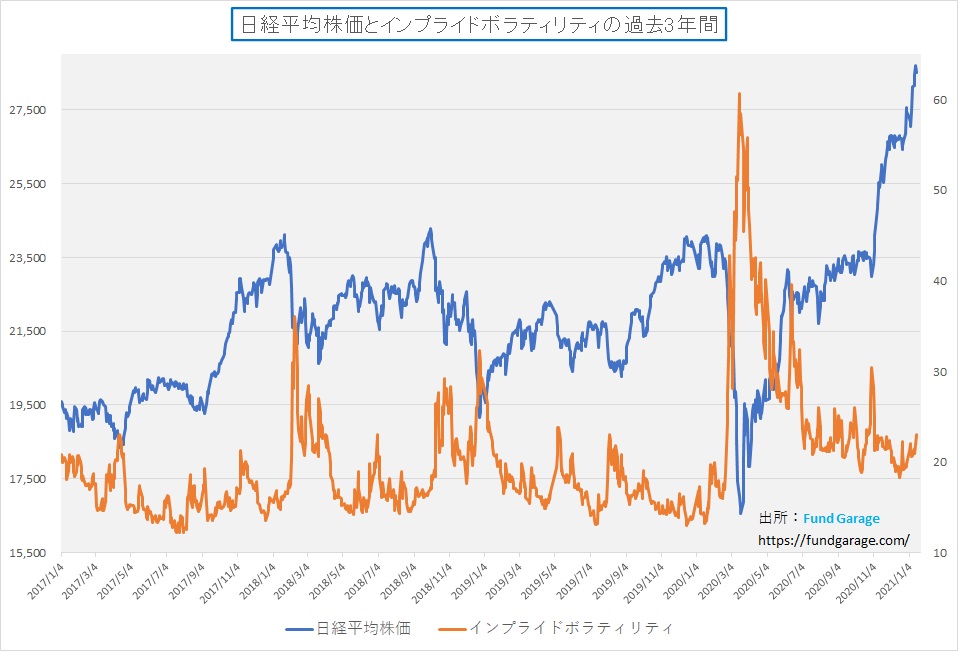

確かにS&P500の上昇曲線は勢いが良いが、不思議なぐらいにVIX指数(恐怖指数)は20台を下回らない。それどころか週末は24.34にもなっている。これが10台の前半に留まるようになってくると、市場も能天気なった証なのでリスクが高まるが、現状はそうは成り難そうだ。次に日経平均とそのインプライド・ボラティリティの推移を見て貰おう。

こちらも週末のボラティリティは23.04もある。ここから急落を示唆するものは無い。

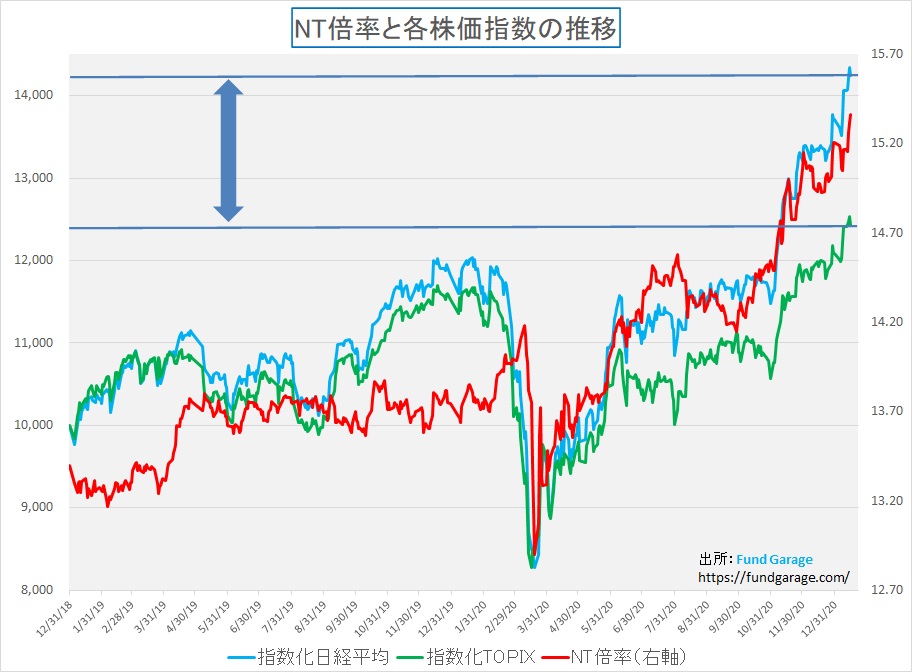

ただ、ちょっと気になるものを一枚お見せする。これはいつものN/T倍率のチャートの別バージョンだが、日経平均とTOPIXの乖離を分かり易く示しておいた。共に2018年末を10,000として、この2年間余りを指数化して相対比較してある。結果、2本の青線と両方向矢印で示した乖離分が実質的な日経平均の買われ過ぎ、若しくはTOPIXの出遅れ部分だ。TOPIXを出遅れと取るか、日経平均を買われ過ぎとみるかは投資家それぞれのスタンスにもよると思うが、この差はもう少し縮まっても罰は当たらないと思う。その方法は日経平均の下押し。ただそうなるとセンチメントも悪化してしまうので、その修正が明日にも起きる可能性は大きくない。ただ頭の片隅に状況認識として置いておくべき情報だと思う。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

今年のCES2021は盛り上がらなかった

前回お伝えした今年のCES2021だが、全体としては思った程の盛り上がりは見せなかった。やはり今回は初のオンライン開催となったことで、出展を見合わせた企業などが多かったことが響いたのかも知れない。昨年のトヨタ自動車が発表した未来都市のような面白味を感じさせるものは無かった。

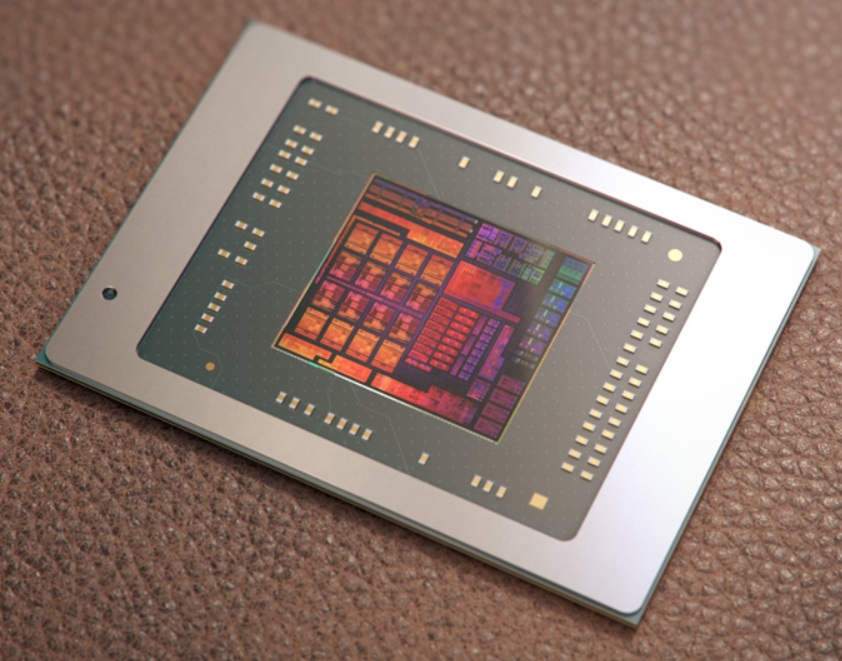

ただ基調講演では、期待通りにAdvanced Micro Device(AMD)のLisa Sue CEOが新製品を発表してくれた。その二日後の1月13日、ライバルのインテルがボブ・スワン最高経営責任者(CEO)を更迭して新CEOを元同社のCTOであり、VMWare(VMW)のCEOとしてインテルを離れたパット・ゲルシンガー氏を呼び戻すというドタバタ劇を繰り広げているのとは大きな違いだ。

AMDのCEOが行った基調講演はYouTubeで配信されているので、念のためURLをご紹介して置く。「AMD at CES2021 on YouTube」

AMDが発表したノートPC用のは新プロセッサー「AMD Ryzen 5000シリーズ・モバイル・プロセッサー」の製品ポートフォリオだ。「Zen 3」コア・アーキテクチャーを採用し、前世代のモバイル・プロセッサーをベースとした高性能版「Hシリーズ」とウルトラモバイル版「Uシリーズ」で構成。Hシリーズの最上位HXシリーズは最大8コアと16スレッドを搭載し、前世代と比べて最大23%性能向上(シングルスレッド性能)。クリエイター用途やゲーミング用途などで高い性能を発揮するという。また、より薄型のHSシリーズも用意される。

Uシリーズは省電力性に優れ、外出先でのパフォーマンスを求めるユーザーに性能と効率性を提供。前世代と比べて最大16%パフォーマンスを向上(シングルスレッド性能)しつつ、最大17.5時間のバッテリー動作も可能としている。ASUS、HP、Lenovoをはじめとする主要なPCメーカーから2021年第1四半期中に提供開始となる予定。また、コマーシャル・ユーザーにエンタープライズ・クラスのセキュリティーとシームレスな管理機能を実現するZen 3コアの「AMD Ryzen PRO 5000シリーズ・モバイル・プロセッサー」が発表されたほか、デスクトップ・プロセッサーでは低TDP化したAMD Ryzen 9 5900X/AMD Ryzen 7 5800Xが発表、ThreadripperシリーズからはAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX/3975WX/3955WXが発表された。

インテルがCEOの更迭などで動揺し、技術的な問題でトラブルを抱える中、AMDは引き続き好調を維持している。DXの流れが加速する中、モバイルPC向けのCPUは非常に重要だ。最近はパソコンゲームでもデスクトップ型よりもノートPCをゲーミングマシンとして利用する層が増えており、そうしたトレンドへのソリューションでもある。

自動車向けの半導体不足が喧伝される中、AMDは当然TSMCとの繋がりは強い。CPUが売れるという事は、関連部品も売れるという事だ。CPUだけを買っても何も出来ないのだから。

ESG投資のS(Social)の評価項目としてテレワーク推進度合い

日本でも人気が出てきたとされる(個人的には疑義があるのだが)ESG投資。その中のS(Social)の項目として、DXやテレワークへの取組みが重視されるようになるかも知れない。実際に緊急事態宣言を出そうが、在宅比率を7割に高めて欲しいと行政側が依頼をしても、依然として出社を強いている企業は多い。だが最近は表向きESGやSDGと言った流れを重視するという企業が増えているのは確かだ。ならば、テレワーク推進状況がS(Social)であることは間違いないので、ここにスコアラーが注目するという方法がある。

恐らく、現状の世界の新型コロナウイルスとの格闘状況を見ていると、コロナ前の状態に戻れる、或いはあまり気にせずに暮らせるようになるのは早くて今年後半、下手をすれば来年以降にずれ込む可能性が高い。その中で、余程行政が本気になって医療改革を推進し、日本医師会も協力的になって挙国一致体制を作り上げない限り、医療崩壊という話は延々と続くだろうと思われる。それもかなり世界的に見れば感染状況が低い水準でだ。相対的には低い状況でも騒動が収まらないということは、なかなか状況が改善することも無いだろうと容易に想像がつく。

ESG投資の投資信託とか、或いはESG投資に重きを置いていると謳う運用会社は多いが、自分の実感として、E(Environment)はまだ調査出来るが、SやG(Governance)の調査は非常に難しい。企業が言った通りをそのまま鵜呑みにするのならば簡単だが、女性取締役がきちんと機能しているかとか、社会貢献をしているかなど、外部から調べるのは非常に難しい。LGBT問題など尚更だ。だが、テレワークの浸透率ならば嘘は付けないし、現場に行けば直ぐに見抜くことも出来る。

逆に言えば、テレワーク対応が進んでいない企業はESG対応が悪いということで、投資対象としてはネガティブ評価となり、機関投資家の買いの手が引くことになる。何となく狐と狸の馬鹿し合いのような気もするが・・・。

実際、この話をESG投資の関わる人に確認した。現状、実はテレワーク推進の障害となっているのは、企業側の問題だけではないらしい。社員の方で「プライバシーの侵害」という視点でテレワークを捉える発想があると聞いて驚いた。自宅にいる時まで会社に監視されるぐらいならば、いっその事出社して勤怠管理された方が良いという人が現実に居て、総務部などが困ってしまうらしい。これも意味不明な状態ではある。ただ、テレワーク推進はこのまま世の中の流れとして定着する筈だ。何が必要で、何が不要かは常に考えていた方が良い。

脱炭素化社会の中で注目される全固体電池

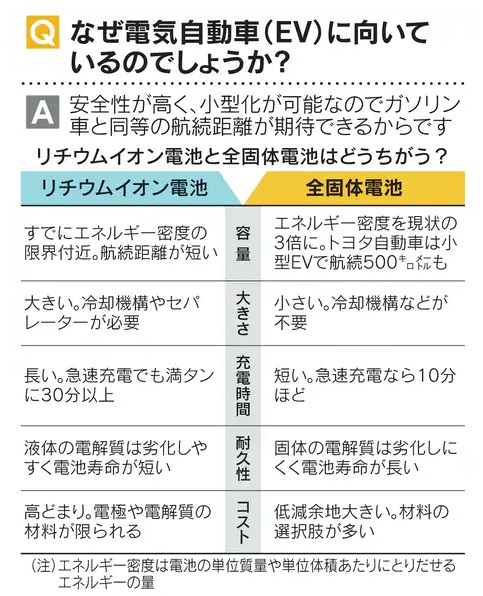

ニッケル水素電池がリチウムイオン電池に置き換わる時、最も話題となったのが電池の爆発だ。クルマが脱炭素化社会の標語の元に電気化され、EV、HV、PHVが今後益々増えるのは明らかだが、なかなか解決されていない問題が電池の爆発だ。エンジニアに言わせると「そもそも爆発するものだと思って取り扱った方が良い」という。その理由は物凄いレベルのエネルギー密度だという。逆に言えば、それだけエネルギー密度を上げられるからこそ、同じ体積で大容量の蓄電池が開発出来たとも言える。

この爆発のもう一つの原因が、リチウムイオン電池で使っている電解質が液体だということで、これが漏れて爆発を引き起こすという。それをクルマのシートの下に敷き詰めておいたら、実は地雷の上に座ってステアリングを回しているのと似たような状態と言えなくもない。

そこでその液体電解質を固体にして安定性を高めようというのが全固体電池である。ただどちらも同じリチウムイオン電池ではありながら、製造方法などは全く違う。更に、全固体電池の小型のものは既に実用化されているが、自動車用のものはまだ実用化段階までは到達していない。今のところ、もっともゴールに近いところにいるのがトヨタ自動車とPanasonic連合だと思われるが、まだ数年は掛かりそうな気配もある。ちょうど日経新聞に分かり易い比較表があったので下にご紹介する。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。今回、1月13日付けで多くの企業でニュースを更新しました。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。