「面白くない銘柄」と呼ばれ続けたトヨタが値上がりする力

トヨタ32兆円、ソフトバンク・グループとソニーグループが約14兆円

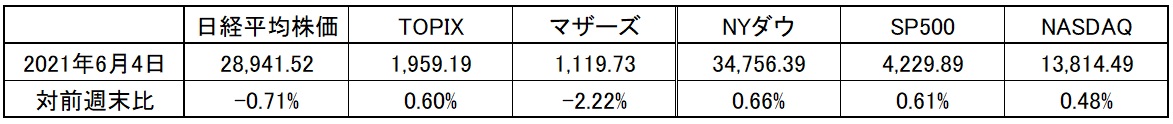

驚く勿れ、日本企業の時価総額トップを快走続けるトヨタ自動車(7203)が、更にこの8営業日、毎日上場来高値を更新し続けている。東証一部の時価総額は約726兆円、その内の32兆円(約4.4%)が同社一社という計算になる。これほどの大型株が8連騰の上場来高値更新という意味はかなり大きい。下の表でも明らかな通り、日経平均もマザーズも騰落率がマイナスとなる中、時価総額加重平均で計算されるTOPIXはプラスとなった。それもその筈、この一週間だけでトヨタが8.9%も値上がりしているからだ。この意味するところは大きい。NT倍率も低下している。

「面白くない銘柄」と話を聞いて貰えなかった代表銘柄

自他共に認める「トヨタLover」の私はセミナーなどで同社を取上げて株式投資について説明することが多いが、質疑応答の時間や、時に主催者側の人からも「トヨタが良い銘柄であるのは分かるのですが、何か他に”面白い銘柄”はありませんか?」と聞かれる場合が多い。自慢話のつもりでも、そうした質問を皮肉るつもりも全く無く、正直に「面白い銘柄って何だろう?」と思ってしまう。「安心して長期に保有出来、その企業パフォーマンス(株価の事ではない)をチェックする方法もいろいろとある企業に投資をすることが「面白くない」というのは何故だろう。

余談にはなるが、以前モーニングスターのファンド・オブ・ザ・イヤーを獲得した時、あるマネー誌の記者から「大島さんの投資銘柄って、普通なんですよね」と皮肉られたことがある。確かに私は当時日本で流行した日本のネット関連小型株などには一切投資をしていなかったからだ。

実は機関投資家のファンドマネージャーの中でも、マジョリティはトヨタに投資したがらない。もっとマニアックな銘柄を発掘してパフォーマンスを挙げてみせないと、専門家として格好がつかないとでも思っているかのようだ。実際古くからの家族ぐるみでお付き合いもしていた自動車のトップアナリストの某氏も「どうもトヨタにBUYとつけるのは癪なんですよね」と言っていた。だから彼がSELLからHOLDに格上げした時には「この意味するところはStrong Buyということだよ」と周りに説明したこともある。(本人も認めていたが・・・)

私に言わせれば、現在市場で大人気のレーザーテック(6920)という会社、なぜそこまで人気があるのかわからない。「半導体製造装置」のひとつとして人気のようだが、同社が半導体製造のプロセスの中で受け持つ工程は「フォトマスク」の検査。ウェハーそのものの欠陥検査ではなく、言うなれば写真フィルムに傷や汚れがついていないかを調べる装置。かなり半導体製造プロセス全体の中ではピンポイントでニッチな存在だ。ただ確かに話としてはマニアックであり、「なるほど、そんな分野がありましたか」と言いたくなる気持ちは分からなくもない。でも、大きな流れの中で安心して長期保有出来るとは言い難い。何故なら、余程特許でガチガチに守らない限り、ニッチな技術は役割を終えると消え去るからだ。ただ多くの市場関係者は、こうした銘柄を「面白い銘柄」と呼ぶのは事実。

「巨人、大鵬、卵焼き」などと言うと年寄り臭いが、トヨタはこっちの部類だ。だがこの銘柄が8営業日も上場来高値を更新し続けているというインプリケーションはよくよく考えてみる必要がある。日本最大の企業なのだから。

保有していない機関投資家は多い筈

日本の時価総額トップの銘柄に全く投資をしていないというファンドマネージャーは少ない。特に「ベンチマーク」を抱える資金を運用しているファンドマネージャーならば必ず保有している。だが、ベンチマークがある運用の時、ベンチマークと同等比率を持つことは「持っている」事にはならない。ベンチマークのウェイトよりも多く保有して「投資している」ことになり、少ない場合は「売っている」とか、「興味がありません」という意思表示になる。恐らく直近まで、少なくとも8連騰の前までは後者の方が多かった筈だ。小理屈捏ねて円高を主張するのと同じ立ち位置だ。

だが前述したように、TOPIX全体で希薄すると0.60%しか上昇していない中で、時価総額最大のトヨタは8.9%もの値上がりを演じている。単純な割り算で考えても、TOPIXの上昇分0.60%の内、半分以上の0.39%はトヨタの上昇によるものだ。もし、この時にトヨタを保有していない、つまりアンダーウェイトにしているファンドマネージャーが居れば、逆立ちしてもTOPIXのパフォーマンスには勝てていない筈だ。6月末で4-6月期のパフォーマンスを集計して年金基金の理事会に運用報告をする彼らにとって、この「トヨタをアンダーウェイトにしていたことによるアンダーパフォーム」はどうにも説明がつかない。上がらないと分析した屁理屈を列挙してもクライアントは納得しないからだ。結局恐らく下がらない同社株を見て、不貞腐れ気味に買いを入れている姿が目に浮かぶ。きっと運用会社の自動車担当アナリストの多くは頭を抱えている筈だ。ニッチな銘柄ではないだけに、悩みは深いだろうと、素直に評価していればと思う。

でも、結局はそうした大きな資金が仕方無くても諸々動かないと、同社のような(日本株の)超大型株はそう簡単には連騰できない。つまり本来は重いということだ。逆に言えば、とても相場の地合いは強いとも言える。因みに、こうした結果、NT倍率も低下して歪みが正され、一方でPERは上昇していない。市場にとっては非常に良い展開になっていると言える。

日経平均が29,000円に絡む中で、週末のNT倍率は14.7倍。今年の1月から2月の時とは全く違う状況で日経平均は上がってきていると言える。またPERが現在値段で12.39倍のトヨタ株が上昇しても、日経平均全体のPER上昇にはほとんど寄与しない。何故なら日経平均のPER自体がそれよりも高い14.24倍だからだ。従って下記のチャートが示すように、市場の過熱感にはバリュエーション上も影響してこない。

トヨタのファンダメンタルズはどうか?

詳細はプレミアムレポートの5月17日号と5月24日号も参考にして頂きたいが、良好な状況であることは確かだ。世界的にこれだけ「半導体不足」が騒がれる中で、かんばん方式生みの親であるトヨタは、サプライチェーン・マネージメントも含めてそれなりな手当てが出来ている。隣国のH社のように、大統領を通じてルネサスエレクトロニクスに泣きを入れて来るような状況とは程遠い。

そして何より「脱炭素化社会」を目指す世界の潮流の中で、やはり強みを発揮出来そうな展開になってきているのは確かだ。「欧州+中国」勢は電気自動車化を強く押し出しているが、それがバッテリー電気自動車(BEV)である限り、何らかの方法で発電して供給せざるを得ず、「カーボンニュートラル」という視点で捉えた時にどうしても論理破綻が生じてしまう。

トヨタが目指しているのは生産から廃車・廃棄までのクルマの一生を通じて「カーボンニュートラル」を目指すというもの。その技術的な重要な要素のひとつとして水素を示し、先日「水素エンジン車」で24時間耐久レースを完走してみせた。それも経営トップである豊田章男社長自らステアリングを握った車両でチェッカーフラッグを受けるという入れ込みようだ。これを評価しない手はない。

またBEV(バッテリー電気自動車)に使われて、恐らく報道されているよりも沢山爆発しているリチウムイオン電池(嘘みたいな本当の話)に代わるものとしての全固体電池については、トヨタが一番特許を持っており、Panasonicと組んで業界の先頭を走っている。

こうした要素があるからこそ、これだけの大型株が市場をリードするかのごとくに上昇していると言える。

米国のマクロ統計と長期金利、そしてハイテク株

米国で長期金利に上昇の気配(と言っても数bpsに過ぎないのだが)があると「ハイテク株のプレミアム剥落」が騒がれ、逆に多少金利が下振れすると慌てたようにハイテク株が買われている。その市場の右往左往は滑稽な姿に見えなくもないのだが、本来市場はハイテク株を買いたいと思いながらも長期金利の動向が気になって買えないという見方が出来るように思う。アルケゴス絡みのポジション解消で、あたかも長期金利の上昇を嫌気してハイテク株が売られているように見える時期が暫く続いたことも、このセンチメントに影響を与えているだろう。

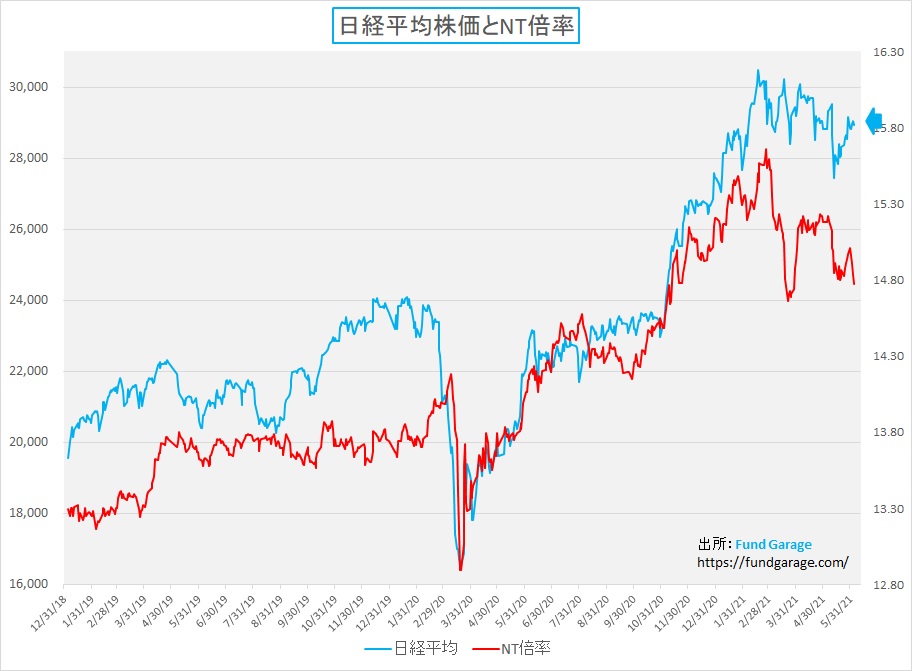

そんな中、米国のマクロ統計としては大どころの雇用統計が週末発表された。それによると5月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比55万9000人増と市場予想の65万人に届かなかった。(なぜ、毎回こうも市場予想は外れるのだろうかという話は置いておいて)これを受けて長期金利は低下し、ハイテク株が買われた。恐らくそんな説明がされると思うが、長期金利自体がどれだけ動いているかを是非下記のチャートで目視して置いて欲しい。週末の10年債金利は1.56%、30年債金利は2.23%だ。「債券を少しでも変動させて『債券売買益』を稼ぎたい投資銀行が多いのかなぁ」と訝しんでしまうような動きでしかないのは一目瞭然だ。

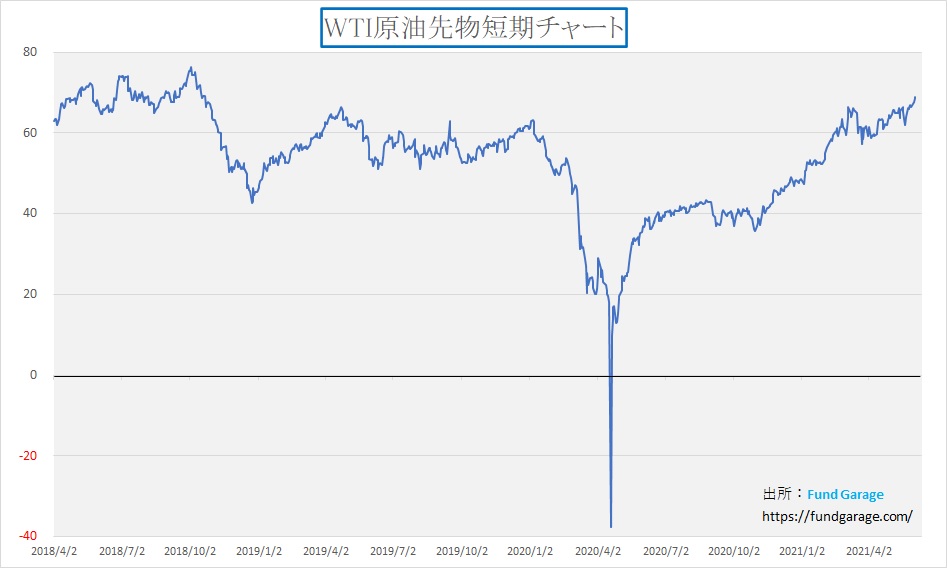

ただリスクファクターとして注視が必要だと思っているのはWTI原油先物。このところジリジリと下値を切り上げてきている。これはガソリン価格に直結するので「インフレ懸念誇張組」には格好の論拠となり易い。米国のサマーシーズンはガソリン需要が伸びる。そしてワクチン接種の普及で、今年の米国では人が動くだろう(状況は全く日本とは異なる)ことを想定すると、材料として気にしておく必要はある。

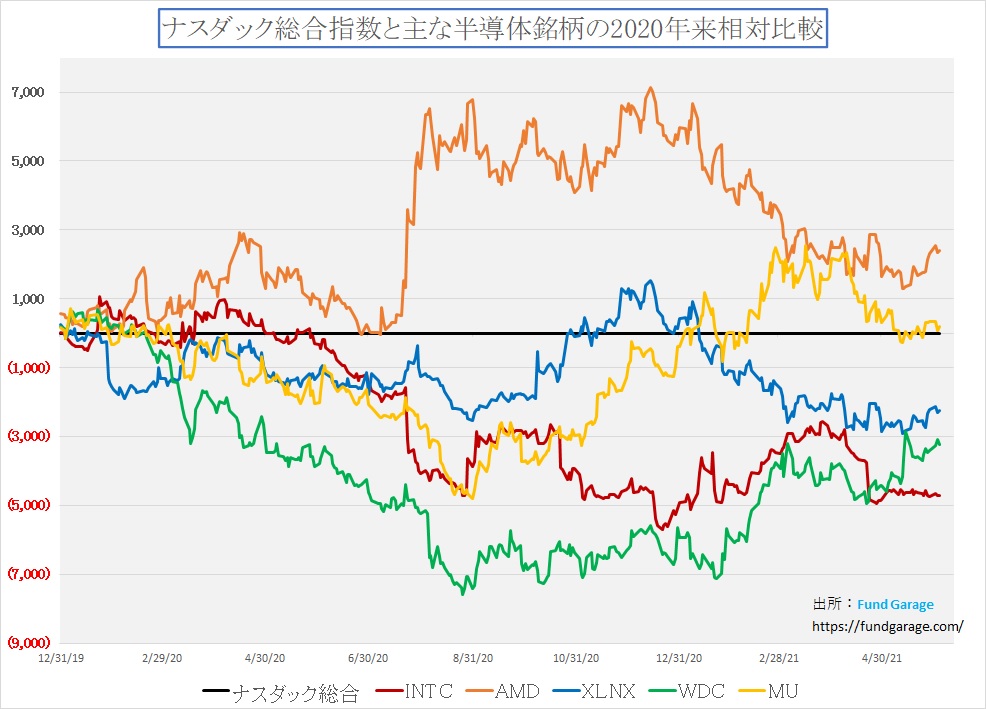

微細化の流れに完全に取り残されたインテル

今回は頭出しだけとさせて頂くが、IBMやTSMCが次世代の半導体微細化の話、具体的には2nmの話をし始めている中で、世界の半導体の巨人とかつて呼ばれたインテル(INTC)からは何も聞こえてこない。私の耳が遠いわけではなく、市場自体に「早耳筋」にさえ聞こえてきていないようだ。下記のチャートは半導体主力銘柄の対NASDAQのパフォーマンス推移だ。赤線で示したのがインテルだが、どう贔屓目に見てもアウトパフォームしてくる兆候は今のところない。すなわち、製造技術との格闘はまだまだ続いているということだろう。業界動向はあらためてお伝えしたい。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

ズーム(ZM)の決算を見て、何を学ぶのか?

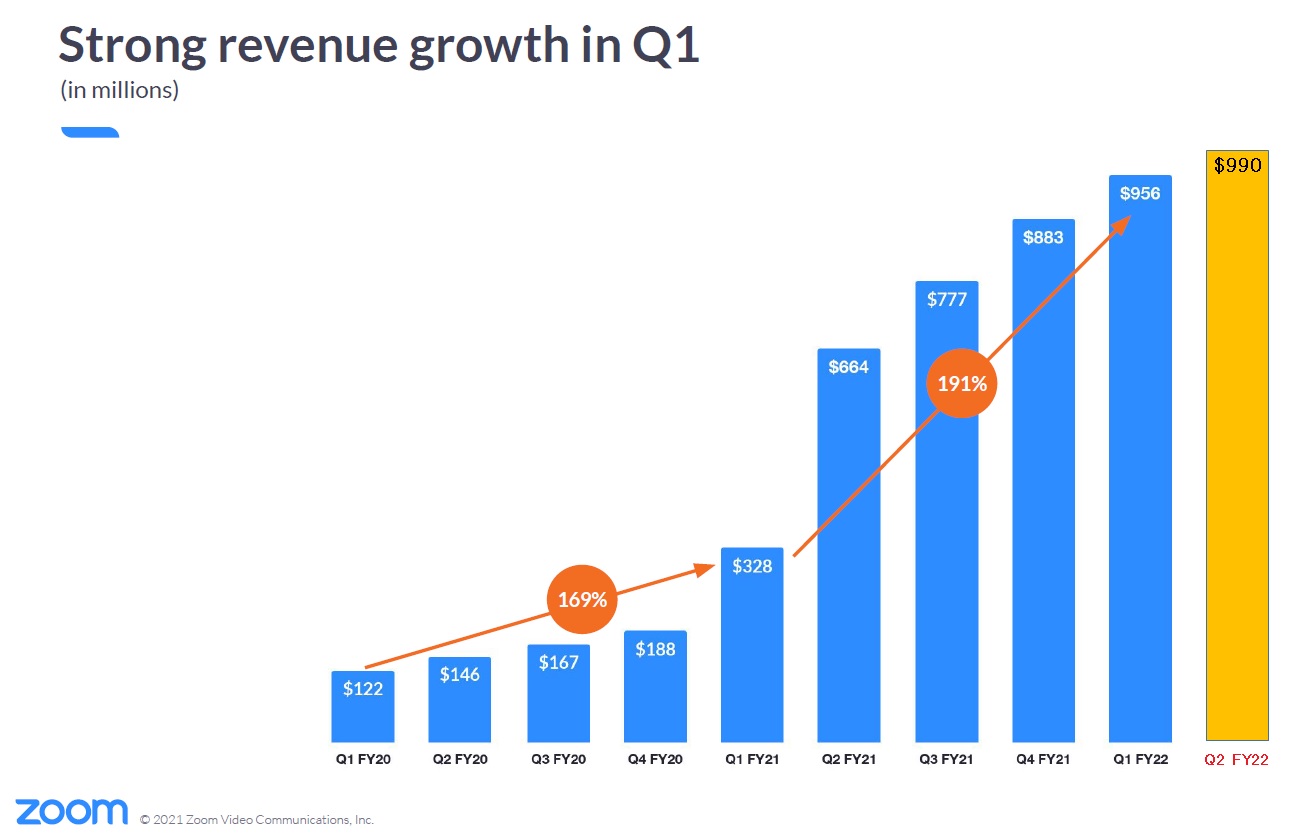

米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(ZM)が1日発表した2021年2~4月期決算は売上高が前年同期比2.9倍の$956Mと素晴らしい内容だった。前年同四半期の売上高は僅かに$328Mなので約2.91倍(191%増)を達成している。だが最近の最高益更新企業の決算発表後の株価動向と違わず、翌営業日の株価は前日比で△0.19%と僅かに下落した。

ズームと言えば、恐らくこのパンデミック騒ぎの1年数カ月間の中で、一度も触れることが無かったオフィスワーカーや大学生は殆ど居なかったのではないかと思われる程、「在宅勤務」「リモートワーク」或いは「オンライン授業」などの最有力ツールとして急激に着目され、パンデミックの申し子のような拡大ぶりを見せたコミュニケーション・ツールだ。実際私も相当な頻度で利用したことは間違いない。当然これに刺激されてマイクロソフト(MSFT)などもMicrosoft teamsと呼ばれるオンライン会議システムをリリースし、瞬く間にそのユーザーを拡げて行った。

その足跡を最も如実に表すのが今回のズームの決算発表だろう。そのプレゼンテーション資料から一枚のスライドをお示しする。四半期毎の売り上げ増加に注目して欲しい。

ただ、一点ご注意を頂きたいのは、今回発表になった同社の資料には青いバーの部分しかないということ。何故ならこのスライドはQ1 FY22の実績を示すためのものであり、黄色のバーで示したQ2 FY22の部分は実は私が加えたものだ。スケーリングは同社が公表したガイダンス($985M~$990M)の上限値で計算してある。誰がどう見ても、前年同四半期、すなわち2020年2月から4月の$328Mから、翌Q2 FY21の$664Mへの伸長ぶりに比べると、その後のバーチャートの伸びは緩やかになっている。+102.4%、+17.0%、+13.6%、+8.3%と実績を重ねて前期$956Mとなり、今期は+3.6%の$990Mの売上予想とあれば、単純に捉えて成長力に陰り有りと慎重派が増えるであろうことは容易に想像出来る。

株価を追ってみると、昨年$328Mが発表されたQ1 FY21の頃には約200ドル台だったが、2020年10月下旬には最高値となる$588ドル台まで急騰している。ただその後はダラダラと低迷して今回の決算発表の段階では$327ドルまで押し戻された。正に9月初旬にQ2 FY22の実績を見て、ガイダンスにガッカリしてきた株式市場のセンチメントが良く分かる。その意味でも今回の決算内容とガイダンスを受けて、「これは凄い」と再度株価が最高値更新に向かうには無理がある。ただ、確かに市場の期待値の置かれ方にも寄るとは思うが、このままこのビジネスの成長モメンタムが無くなって、更にズンズン下落する性質のものでは無い。その感触を得られるのが、同社の決算説明会だ。要となるのは、これから人々の働き方がどう変わっていくと読むかだと思われる。

しかしそもそも常識的に考えて、そして昨年の記憶を紐解いて、このバーチャートの四半期毎の伸び方に違和感があるだろうか?昨年のパンデミックの始まりは突然だった。2月に日本にクルーズ船が到着した頃はまるで欧州、北米共に全くの他人ごとだったのだから。それがあれよあれよという間に、なんと4月頃にはどん底に落ちていた。米国ニューヨークがロックダウンした時は市場にも相当なストレスが掛かった。悲観的なものの見方が市場を覆い尽くした。だがそれでも米国市場は閉鎖されなかった。

それを支えたのが「リモート・ワーク」だった。誰もがオフィスに出向けない強烈な不便を堪えながら、何とか通常通りに業務を回そうと必死になっていた。最初はズームなんて使うんだと正直私も思った。ズーム自体はそれ以前から知っていたが、かなりニッチな存在だった。だからこそ、「リモート・ワーク」の急激な普及に併せて、ズームへの需要も急激に立ち上がったのも非常に良く分かる。まず多くの企業がリモートワーク推進の為に飛びついたのだから。

そして「ズームで会議」がオンライン会議を意味する一般名詞の様になるまでにそう時間は掛かっていない。ズームの暗号鍵用サーバーが中国にあると報じられると、金融機関を中心に、更に新興技術のMicrosoft Teamsに逃れて行ったが、「ズームで会議」が一般名詞として使われるように直ぐになっていた。重要なことはズームがオンライン会議のデファクトになってしまったことだ。だからこそ、ズームの決算を見ることで、世の中の「リモート・ワーク」など働き方に対する現状と将来像が見えて来る。

ズームの決算説明会から見えて来るもの

さすがズーム、決算説明は質問するアナリストも含めてウェビナー形式で同社のWebサイトで視聴可能だ。質問するアナリストの顔までが画面一杯に拡がる様は過去には見たことがない。そしてその多くが背景から在宅勤務をしているように見える。出来れば下記の画像をクリックして、実際のウェビナーを見て頂ければと思う。画像はちょうど始まって7-8分が経過した辺り、CEOのERIC Yuan氏が同社のシステムを導入した大企業を例示して説明しているところだ。下のバーをスライドさせれば、質疑応答のところまで飛ぶことも出来る。

もし株式市場が単純に足許のリモートワークの行われ方と、ワクチン普及により各社のオフィスがRe-Openしていくなかで、リモートワークの不自由な状況は過去のものになるだろうという見方に固執するならばもうこの手の銘柄の株価は上がらない。同様に、パンデミックという特殊事情で値を上げた銘柄は総じて厳しい展開を今後強いられるだろうことも予想される。それこそ、右肩上がりのビジネス・トレンドの矢印が水平方向に頭を下げてしまったと考えているのに等しいからだ。だが実際にそうだろうか?

その想像の大きなカギを握るのが、このスライドにある3社の考えだと思う。恐らくKimberly-Clarkとtargetの2社については日本人には馴染みは薄いかも知れないが、DENSOはそうでもないだろう。少なくともFund Garageのプレミアム会員の皆様には親しみのある企業の筈だ。そう、世界No.2(No.1は独ボッシュ)の自動車部品メーカー、ピカピカのTier1企業だ。Eric Yuan CEOによれば、デンソーは昨年の早い時期からズームを使い始めたが、前四半期には「社内外のコミュニケーションのために Zoom ミーティングと Zoom ビデオ ウェビナーの使用を大幅に拡大することを決定しました。Zoom は現在、オフィス、工場、家庭にまたがる 47,000 人の従業員を結び付けています。デンソーは、ズームの導入が、より迅速な意思決定を促進する作業環境を作成する能力に大きく貢献したと述べています。」という。

愛知県刈谷市の辺りに行って頂くと分かるが、正に「三河のエリア」にはトヨタグループの企業の事務棟と工場が多くの場所に点在している。私自身も複数の工場を回らせてもらったが、恐らくパンデミックの中で社員の健康を守りながら、各拠点が連携して、寸断するかも知れないサプライチェーンの中で製造を継続することは非常に困難だったと思われる。実際、中国で当初パンデミックが始まった中で、デンソーなどの再稼働は非常に早い段階で行われた。実は当時それが不思議でならなかった。なまじっか工場を知っているが故に、リモート・ワークや在宅勤務という状況の中で、どうして生産活動が維持出来るのかということだ。恐らくこの映像を使ったオンライン会議システムがあったからこそ、画像を伴って、問題点の共有、意思疎通、などなどが出来たのだと思うわれる。オフィスワーカーの想像するズームの使い方とは多少違うのだろうと思われる。だからこそ、パンデミック解決⇒通常復帰⇒オンライン会議終了などということにはならないと考える。正にいつもお伝えしている、人間は一度手に入れた利便性を決して手放しはせず、また常により良くなるように改良していくものだからだ。

ハイブリッド・モデルと呼ばれる働き方が主流になる

在宅勤務やリモート・ワークには、少なからずデメリットがあることは確かだ。物理的に同僚や上司部下が近くに居ないことにより、従来普通に出来てことが出来なくなっている。その典型例が「無駄話」だ。月曜日の午前中などは週末を家族と過ごした後なので、午前中ぐらいはいつも週末にどこに行ったとか、何をしたというようなネタが共有される。だが初期機能のズームには、当然そのお喋りに対応する機能は無く、単にパソコン前の映像が共有されるだけだ。大きな会議の時に、隣の同僚と小声でひとまず相談してから正式に質問したり、回答したりすることは難しい。だが間違えるべきでは無いのは、通常、オフィスでは「ハグ」までは要らないということ。抱き合って喜ぶようなシーンは会社では滅多にない。その視点に立つと、案外まだまだやれることは沢山あるということだ。

その一方で、日本のみならず、シリコンバレーなどでも片道一時間位をかけての毎日の通勤からの解放は、多くの労働者に喜びを与えた。その時間を他の生産性向上に当てることも出来れば、家族との時間に使うことも出来るようになった。自己啓発の時間としても役に立つ。そして何より、自宅の方が「ちょtっと良いですか」と声を掛けられることも少なく、仕事に没入出来ることも分かってしまった。だから誰しもそのメリットを手放したいとは思っていない。

結論としては、どちらか一方に偏るのではなく、選択的にオフィス勤務とリモート・ワークを組み合わせて働くスタイルである「ハイブリッド・モデル」で今後は仕事をしたいと思っている。実際ズームが実施した最近の調査では、米国の回答者の 80% が、パンデミック後もすべてのインタラクションに仮想要素があり続けることに同意しており、その数値は、ズームがサービスを提供している他の多くの市場でさらに高かったという。つまりもう月曜日から金曜日までの全日、朝から晩まで全員がオフィスで働くということは無くなっていくのだろう。

ここからは頭の体操だ(投資の一番面白い部分)

さて、本来はここから想像を膨らましていくことが、投資のプロセスの中で一番面白い作業となる。今回のケースで言えば、「リモート・ワーク」という就労形態を覚えた上で、どんな働き方が一番マジョリティを握るようになり、それを支えるためにどんなシステムやツール、或いは制度があれば良いかと考えることだ。自分で自信を持てる大きな流れが見えて来たとすれば、それに関わる投資先を今度は考えていけば良い。手始めにすべきことは、ランダムでも良いから各要素を書き出してみることだろう。

ズームがシステムに取り入れた新しい機能を見てみよう。それは会議参加者の一部はオフィスの会議室に居て、一部は在宅というケースへの対応だ。人はオフィスにいる数名を見ると、そこに差別感を感じるようだ。この手の混在形態になった会議はこの一年間に何度もあったが、私自身は疎外感を感じたことは無い。ただそれは事実として存在する疎外感の様で、それを無くすために、兎に角全員が1人ずつの枠組みの中に入るようにして、違いが無いようにする機能を付加したという。

またもうひとつは、背景画面を統一出来るようにする機能だ。オンライン会議を否定する理由として、よく背景に移り込む自宅の様子を隠すために本棚の位置をずらしたり、部屋を片付けたりするのが億劫だという話を聞く。だがこれは昔から背景画像を変えるようにしてしまえば問題ない。私はTPOに合わせて、Fund Garageのロゴマークをタイルのように飾った背景を使ったり、或いは南の島の海の景色の背景を使ったり、ニューヨークのオフィス街が窓の外に見える背景を使ったりして寧ろ楽しんでいる。ただこれも各人の背景が違うことで、連帯感、一体感が生まれないという問題があるらしい。そこで会議参加者全員の背景画を統一する機能が付加された。これにより、誰もが同じ背景画で参加し、リモート・ワーク感が無くなるらしい。

実はこの背景画の件だが、必ずしもすべてのパソコンで自由に使えるものではない。スマホやタブレットでも使えない。パソコンでも、やはりその処理能力に依存する。ズームを利用されたことがあれば分かると思うが、パソコンの処理としては、カメラの画像の中から自動的に人間の部分と、背景とをリアルタイムで切り分け、背景部分にだけ選択された画像が表示されるように処理をしている。その為、ある程度はスペックが高くないと画面が固まったり、その機能自体が表示されなかったりする。スムーズにストレスなく会議に参加するためには、最低限のCPU能力とメモリーの量が必要だ。ということは、現在多くの会社が社員向けに貸与しているパソコンで古いものだと、演算処理能力が低いためにこの機能が使えないケースが出て来る。半導体不足が叫ばれてはいるが、法人などのパソコン・スペックへの要望が一段上がる可能性がある。

更にやはり5Gの普及は後押しされるだろう。ズームの決算説明会の質疑応答の中でも、JMP証券のアナリストがクルマの中から質問をしてきた。きっと働き方のハイブリッド・モデルが前提になると、誰が何処に居ようと時間で決められたコマで会議やカンファレンス、或いはセミナーが行われるようになる。その時に画像付きで安定して出席する為には、高速・高容量のワイヤレス通信環境jがいつでも使えることが必要不可欠になるからだ。

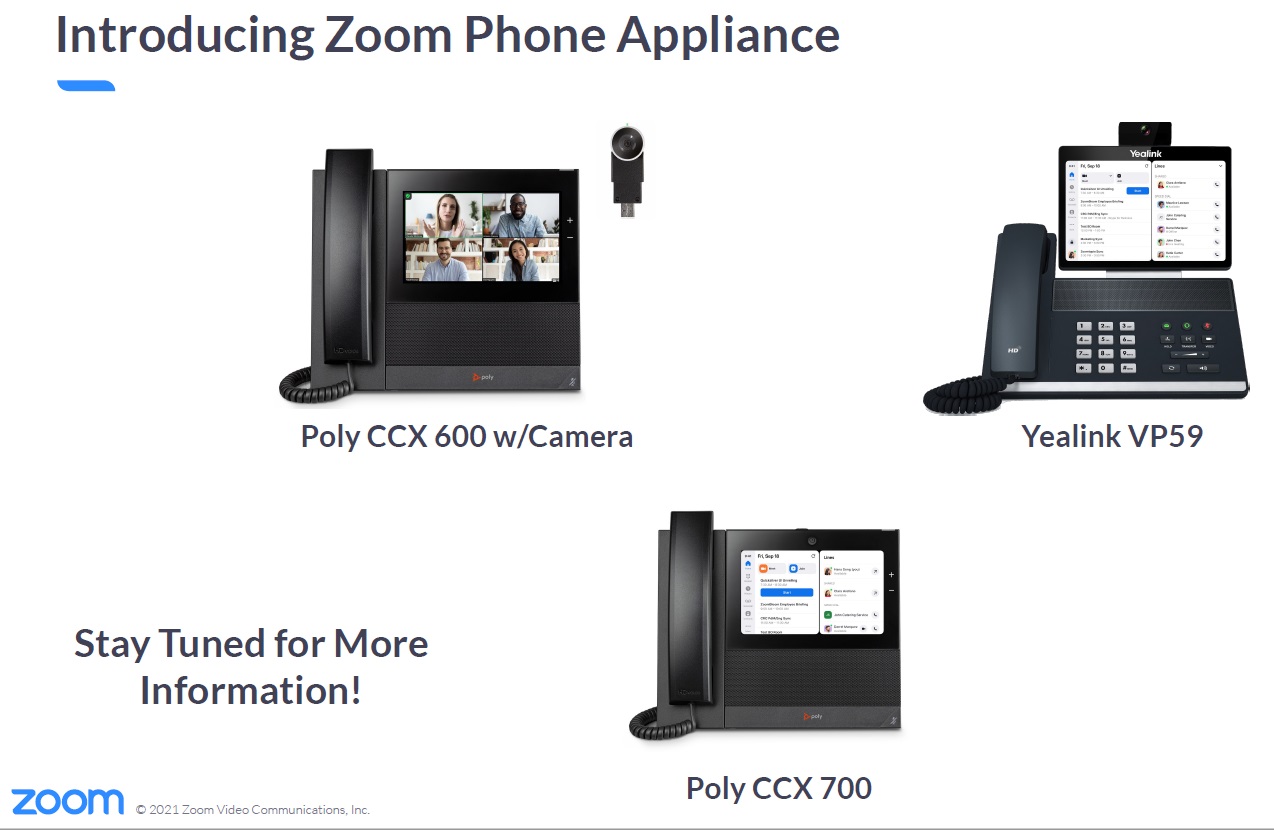

ズーム・フォンの普及という新しい流れ

一般にズームなどのオンライン会議システムはパソコンから利用することを大前提として、スマホやタブレットでの利用などにも拡大してきたと思われるが、固定電話形式の「ズーム・フォン」という流れが注目されている。実際に相当に引きが強いとCFOが力説していた。実物のイメージは下の写真だ。8インチから11インチ程度のモニターと、カメラを搭載した電話機で、こうした電話機自体は数年前から販売されているが、ズーム向けにカスタマイズされた機能をもったものとなっているらしい。流石にこの利用実態は経験したことが無いので説明し辛いが、どうやら冒頭のKimberly-Clarkは約25,000のZoom Phoneライセンスを購入したらしい。これを後押ししたのがBritish Telecomだという。今後はキャリアも参戦してくるのかも知れない。

何れにしても、昨年有無を言わさず必要に迫られ、強引に引きづり込まれた世界がリモート・ワークの世界ではあるが、誰もが兎に角オンライン会議が最低限使えて参加出来るように対応してきたのが現段階だ。そしてだいぶ慣れたところで、ここからは次のステップに向かうことになる。使い勝手の改善や、より新しい使い方の模索だ。当然爆発的にコントラクトだけが急増するシーンは終わったのかも知れない。ただここから落ち着いてオンライン会議システムは普及していくものと思われる。

もうひとつ重要な事。ユーザーはそう何種類ものこうしたアプリケーションを利用することを好まないということだ。現実に会議中に自分のカメラをオンオフしたり、マイクをオンオフしたり、或いはファイル共有をしたりといった操作は、慣れれば簡単とも言えるが、実際はZOOMとMicrosoft Teamsの使い方を覚えるのが最大値だろう。出来れば、片方だけにしてしまいたいものだ。「Winner takes everything」というインターネット革命時の考え方は、現段階にも生きて来るように思われる。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。