木を見ず、森を見ようと似たニュアンスだが

森羅万象の変化を映す鏡がマーケット

「貴方はデイトレーダーですか、それとも長期投資家ですか?」と問われたら何て答えるだろう。自分自身の投資家としての属性を考えてみたことがあるだろうか?

「貴方はファンダメンタリストですか?それともテクニカル重視派ですか?」という問い掛けならばどうだろうか?自分自身が投資をする上で、重視するポイント、得手不得手を考えてみたことがあるだろうか?

慌てなくても大丈夫。普通は誰も答えられない筈だから。たまたま私は今までのキャリアの関係上、答えを持っているだけだ。「私はファンダメンタリストの長期投資家です」というのがそれだ。私はテクニカル分析が苦手だ。出来ないわけでは当然ないが、それを頼りに投資判断をすることはない。とは言え、実はこの分類の仕方でも本来は相当にアバウト(大雑把)な括り方だと思う。なぜなら「ファンダメンタリスト」というのも広範であり、定義が曖昧だからだ。「長期投資家」の意味する「長期」とはどの位の期間を指すのだろうか?半年、一年、5年、10年、それとももっと長い?事程左様に曖昧過ぎる期間の定義だ。

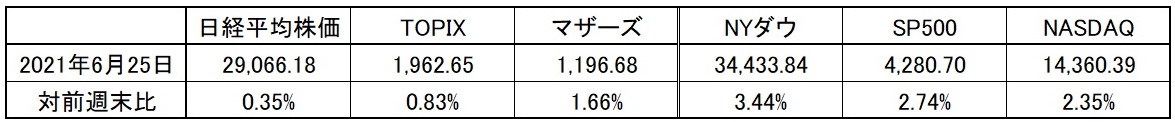

なぜ、こんな話から始めたかといえば、先週の市場の右往左往を見ていて、それまでの動かない市場と比べて何が変わったのかと考えていたからだ。下記が先週の市場動向だ。日本市場は週を通じて見ると、週前半の大きな上下の動きは殆ど分からないが・・・。

先々週、何か翌週に影響を与える材料があったかといえば、米国ではFOMC、日本では日銀金融政策決定会合があった。これらがあるからということで、更に3週間前以上から市場は膠着状態を強めていた。そして先週、二つのそのイベントがあった。その結論は正しく「想定通り」であり、「予想の範囲内」であり、実際に驚くべきことは微塵もなかった。ただFOMCの当日ではなく、その翌日の金曜日、まずNY市場が荒れた。後付けで理由は「先物とオプション、個別株のオプションの取引期限が重なる『トリプルウィッチング』だった」などと言われた。ご丁寧にBloombergあたりは「市場がガンマ・ロングになっていた」などと素人を煙に巻かんとするような小賢しいことを言い出した。当然、そのコメントに提灯をつける輩も出てくる。

それらがごちゃ混ぜになって、週明け月曜日の日本市場は日経平均株価が一時1,000円を超える急落を演じ、大引けでも僅かに1,000円を割り込む程度の下げとなった。だが翌日は急反発している。仮にBloombergが言うように(正確にはノムラやゴールドマンのストラテジストのご高説を纏めただけだが)NY市場がガンマ・ロングの急速な巻き戻しがあったのだとしても、それは日本市場には本来影響しない筈。ただ日本市場は昨今は完全に外国人投資家が主導権を握っているので、彼らのポジション調整があったのかも知れないし、単純に「FRBの利上げ予想やテーパリングの時期」の話で右往左往したのかも知れない。ちなみに、私に慌てて連絡をしてきた古くからの市場の友人には「こんな時に株価を見てるから慌てんだよ。モニター消して遊んでおいで。明日にはリバウンドするから」と笑って伝えておいた。

この間の市場の動きを一生懸命に過去の市場の動きで似たものはないかと探している人がいる。だがはっきり言おう。「過去の市場の動きは参考にはなるが、同じ動きになることは絶対に無い」と。絶対などと断定的な発言をしてはいけない業界だが、この件に関しては「絶対」と言える。仮にいくつかの事象が似通っていたとしても、他の殆どの事象が全く違う展開になっているからだ。一例を挙げてみよう。貴方の現在置かれている状況と、その「似ている」とされる当時の状況、年齢も、居る場所も、何もかもが違う筈だ。同じだったら寧ろ気持ち悪い。マーケットの動きは、今現在の全ての森羅万象の出来事を映し出しているということを忘れてはならない。

中央銀行の金融政策変更は、その背景事由を正しく見極める

マクロ、すなわち経済状態の総論や、景気状況などを見極めようとするのは投資をする上ではとても重要なことだ。投資手法の中でも、トップダウン・アプローチと呼ばれて、逆に個別企業の動向から積み上げ式に投資環境を考えるボトムアップ・アプローチと対を為す。では本来どちらの方が重要だろうか?

債券市場や為替市場、或いは不動産や商品などはマクロ、すなわちトップダウン・アプローチの方が重要になる。債券でも社債などの場合はボトムアップによる分析も重要性を増してくるが、価格変動要因が金利水準の変化に支配されやすいソブリン債(国債)などはトップダウンによる分析の方がより大切だと言えるだろう。正にそこに大きく関わるのが中央銀行の金融政策だ。中央銀行がマネーサプライなどの通貨供給量とFFレートなどの政策金利の誘導水準を決めているからだ。中央銀行は物価動向(インフレ状況)や金融システムの健全性、或いは景気実勢や景況感をはかって金融政策を決定する。中央銀行はインフレの番人とも言われるのはこの為だ。

だが株式投資の場合はやや趣を異にする。何故なら、株式には金利水準などとは関係なく、企業の解散価値という絶対的な価値水準があるからだ。この企業の解散価値はご承知の通り企業の収益状況により変化する。税金、配当金、そして役員報酬などの外部流出後の利益は内部留保として企業の金庫に残る。つまり企業の絶対的な解散価値が膨らむことになる。これは例え金利が跳ね上がろうが、為替が大変動を起こそうが、帳簿に記載される内部留保は企業の価値を高めることになる。すなわち株価が上がることになる。

ならば中央銀行の金融政策はどの程度企業収益の出方、今後の動向に影響を与えるのだろうか?そもそも中央銀行の金融政策に影響を与える事項とは何だろうか?

現状のFRBや日銀が置かれている状況を考えるならば、新型コロナウイルスの感染拡大によって停滞すると思われた景気を失速させないよう、そして浮揚させるように市場に潤沢に資金を供給し、企業の資金繰りに問題が生じ難いように備えている金融政策を「さて、どうしようか」と考えている状況だ。また半導体不足のような問題、或いは急激に立ち上がる需要に対して供給が追い付かずに価格上昇などが起こって物価インフレが起こっていないかのチェックを行っている状況だ。

つまり作戦が成功している状況の中で、いつまで緊急事態としての対応を続けるべきかを検討すべき時が「そろそろなのかどうか」を討議している段階だ。ここの理解を誤ってはいけない。

物価上昇(インフレ)の背景

インフレ、すなわち物価上昇が著しくなると中央銀行の取るべき金融政策は「引き締め」となる。過剰なマネーの流動性を減らすことによって、モノを買い漁る事態を鎮静化させる。だが、そもそもインフレになる理由には色々とあることから理解を始めないとならない。

例えば高金利通貨として有名な国がインフレになる理由は何だろうか。実はインフレだから高金利通貨になっているとも言える(鶏と卵の関係のようなもの)のだが、その国の通貨が弱いことによって通貨安を引き起こし、それが理由で「輸入物価」が上昇してインフレが起きている場合がある。中央銀行としては金利を引き上げることで、「お金は低いところから高いところに流れる」という性質を利用して通貨安を食い止めることを狙うのと同時に、金融を引き締めることによって通貨価値を引き上げることを企図する。だから金利を引き上げて高金利通貨とするのだが、その結果として自国経済そのものが立ち行かなくなり、更に通貨安を招くという悪循環に陥ることが新興国通貨などによくみられる現象だ。ブラジル・レアル、トルコ・リラなどが辿った例は記憶にも新しいだろう。当然、そのような国の株式市場は熱狂などしない。

さて、今の米国、或いは日本などの状況は上記のようなものだろうか?答えは間違いなく「NO」だ。強いて言うならば、為替のストラテジスト達が「基本シナリオは円高」などと能天気に言う中で、現実には111円台の円安になってきている日本の将来の方は恐ろしいのかも知れない。それは日本のリアルな状況が、先見の明がある世界の為替市場参加者には見透かされているのかも知れないからだ。安易な「日本国債暴落説」という意味ではない。人口動態(超高齢化と人口減少)から見ても、原油価格の上昇などの輸入物価の上昇から見ても、食料自給率と食品価格の上昇から見ても、そして何より政治の状況(安倍政権以降の日本の政治に対する外国人投資家の評価は体感する通り良くはない)から見ても、実は日本円は超長期に「買える通貨」では無くなりつつあると思われ始めているのかも知れない。この認識が広まる程に、日本は前述の高金利通貨の国々と同じ状況にもなりかねない。

この話はさて置くとして、今現在の米国や日本で起きているかも知れない物価上昇は明らかに需給のミスマッチが原因だ。半導体不足が引き金となって新車が供給されないから中古車も値上がりしている。リモート・ワークが広まったことで、住宅コストが高いサンフランシスコ・ベイエリアを離れて、郊外へ広い戸建て住宅を求める人々の需要に新築供給も追い付かず、中古住宅価格も値上がりしている(住宅着工件数や許可件数の見方は工夫が必要な状態)。ワクチン接種で人々の移動が始まったが、肝心な航空会社は社員を自宅待機にしたり、レイオフにしたり、そもそも機体を保全して砂漠に格納したりしているので、元のオペレーションの状況に戻さないとならない。全日空はボーイング777型機22機を含む中・大型機28機の早期退役を決定している。これは格納ではなく、売却、減機だ。だからコロナ前の供給体制に戻るには時間が掛かる。前回お伝えしたように、米国社会の足であるレンタカー会社もNo.1のハーツがチャプター11で実質破綻してしまっているような状態からの復帰だ。何もかもが供給が急激に高まる需要に追い付かない。その分、値段が上がる。

日本でも同じことが起きている。食料品の値段が上がっていることをご存じだろうか。それも農作物や生鮮品だ。やはりこの1年間、需要サイドが急速の落ち込んだことで対応を余儀なくされた農作物や生鮮品のサプライチェーン、これが元に戻るまでにはまだまだ時間が掛かる。外食産業が廃れると玉突きで供給元も共倒れになるのは簡単に想像出来るだろう。家飲みでは料亭が使うような食材は普通は使わないのだから。

そもそも日本はワクチン接種自体が遅々としているし、オリンピック後に何がどうなるのかは「God knows」だ。だがこれらで起こる物価上昇、すなわちインフレは供給サイドの調整や折り合いがつけば解決する話であり、それは正に経済の正常化への流れの中で起こる話だ。だからFRBのジェローム・パウウェル議長は「一時的にインフレが高進するかも知れないが、金融政策は変更しない」という立場をとっている。それに反して、地方の連銀総裁が思い思いのことを地元で言っているまでだ。実は彼らにも将来への「政治的な野心」があるのも忘れてはならない。

従って、仮にインフレがあって(将来の発生も含む)、中央銀行が金融政策を若干変更する時があったとしても、それは現時点の株式投資のファンダメンタルズにはネガティブな要因とはならない。寧ろ、どうして、どこに、どのような需要の高まりがあるのかを見極める方が、投資収益を挙げる良策だと考えるが如何だろうか。

金利が上がると株価が下がるという理屈

以前にもお伝えしたと思うが、金利が上がると株価は下がらないといけないと単純に考えている人々がいる。過去の事例を持ってきて、何とか「今はバブルだ」と主張したい人が居る。そうした主張は、主に昨年からの上昇相場に参戦出来ずに地団太踏んでいる人を中心に、株価が上昇して高所恐怖症になっている人などには受けが良い。運良く見通しが当たって株価が下落しようものなら「私はバブルだと言っていたんですけどね・・・」と一躍脚光を浴びることも出来る。

まずは金利との関係からだが、これは「株価は将来の収益を織り込んで計算されている」という理論を引用するものだ。株価が現在の解散価値と将来の収益を全部足し合わせたものだという理屈を押し通せば、将来価値を現在価値に割り引くための利回りが必要だ。すなわち、仮に金利が5%の時なら、1年後に1,000円の価値になるものの現在の価値は概ね約950円(正確には952.4円)だ。これが金利が10%の時なら、概ね約900円(正確には909.1円)となる。将来価値が同じでも、金利水準が違うと現在価値が変わるというのはこのことだ。だから金利が上がると値下がりするという。

株価の理論式のひとつとしてよく使われるDCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー・モデル)などや配当割引モデルなど、どれもこの考え方が基本にある。だからこそ、高成長銘柄、すなわちグロース銘柄だと、将来に期待される利益が大きいので、その分、金利が上昇すると割高だという理屈が唱えられる。だが将来発生するであろう企業のキャッシュフローの予測精度、配当金の予測精度自体がまず疑われる。また配当により年度収益を外部流出させる量が多いほど、企業は研究開発などに充てる費用も含めて成長の自由度が下がる。成長株で高配当な銘柄が無いのはこれが論拠だ。

また株式の益利回りと金利水準を比較して割高割安を論じる方法がある。益利回りとは、一株当たりの利益を株価で割ったもの、すなわちPERの逆数だ。これを市場金利の水準と比較して、株価が割高だ、割安だと理屈づける方法がある。TAA(Tactical Asset Allocation)などのモデル開発の時に私も利用したことがあるが、役には立つが、絶対的な指標ではない。しかし、そもそも配当利回りではなく、益利回り(一株当たりの利益を株価で割ったもの)と市場金利を比較することの意味とは何かという疑問が残る。逆立ちしても投資家には直接帰属しないのが当期利益そのものだからだ。更に、米国の10年債金利でさえ1.5%に届かず、日本においては僅か0.05%程度の今の株価水準を、10年債金利が5%も6%もあった時代と比較することにどんな意味があるのだろうか。リスクを取らずに国債に投資をしておけば、5%も6%もリターンがあったという時代では無いのだから。

だが原点に返って考えてみて、誰がそもそも、そんな理論価格で計算して株を買ったり、売ったりしているだろうか。

株価の基本は投資に見合うリターンが期待出来るかどうか

成長株投資の基本は、その企業の解散価値がいずれ買値以上に膨らむと考えられるかどうかだ。その「いずれ」という期間が短縮されそうだと値上がりが加速し、後ずれしそうだと値下がりする。どう理屈を捏ねようが、未知数の将来への投資である以上、究極は「考えられるかどうか」で投資家は判断している筈だ。

高配当銘柄に投資をする人は、債券や銀行預金にしておくよりも利回りが良いことが魅力的に思えれば投資をするだろう。その時、多少の価格変動は覚悟の上だ(その筈だ)。

ある人は株主優待が欲しくて投資をするだろう。頻繁に飛行機を利用する人ならば、株主優待割引で得する金額で「〇ねんあれば元が取れる」と皮算用をする。あるいは「銀行においておくより、ランチに吉野家の牛丼なら絶対食べるから持っていればいつかは元が取れる」などと考えるものだ。

また純粋に「この会社の株主になりたい」と考える人もいる。実際のところ、私の基本の投資方針はこれだ。企業を調べたり、経営者の話を聞いたり、実際にその会社の製品やサービスに触れたり、或いは単純に評判を耳にしたりしているうちに、「この会社って良いな。株主になってオーナー意識を持ってみたいな」と思う会社が出てくるものだ。「一生うちで一度でいいから働いてみたかったな」という企業もある。要するに「好きになった会社」だ。

ファンドマネージャーとしてポートフォリオを組んでいる時は、もう少し投資理由を洗練させるために、アナリストの意見をセカンドオピニオンとして聞いてみたり、世間一般に妥当と言われている株価評価モデルでも測ってみたりもしていた。当然、それが職業意識であり、可能な限りダウンサイド・リスクは減らしたいという職人気質からだが、自分自身の個人のポートフォリオは純粋に「好きなものだけ」に投資をしている。だから市場がどう動こうが殆ど自分個人のポートフォリオの状況は気にしたことが無い。逆に「○○ショック」というような暴落時は慌てて株価をチェックして「好きな企業」の株を買いに行く。多分、私のamazon.comやトヨタ自動車の元値を聞いたら驚かれるかも知れない。でも「好きな企業」の株主になれる、より沢山株を買えると思うと、暴落も楽しいものだ。

要するに、株式投資をする時、その考え方は様々だが、投資家自身の尺度でリスクに見合うリターンがあれば良いということだ。そして確かなことは、誰も理論式を振りかざして投資をしたりしないということだ。後講釈で市場解説をする時に寧ろそれらは必要になってくるだけだ。そして今はどうかといえば、まだまだパンデミックからの景気回復局面であり、また多くの右肩上がりのビジネス・トレンドが始まったばかりのステージだということだ。

注目の右肩上がりのビジネス・トレンドとトピックス

車載ネットワークの過去から今

注目する「右肩上がりビジネス・トレンド」の代表的なひとつとして「クルマのCASE」がある。CASEの中で最近あまり話題が聞こえなくなっているのはC=Connectives(繋がる)という話かもしれない。E=Electlicity(電気自動車)やA=Autonomous(自動運転)の話題は尽きないし、S=Shared(シェア)も今や新しいクルマの使い方として定着した感がある。

なぜCだけ聞こえにくいかといえば、恐らく機能の目新しものが出る前に必要な要素技術の進歩が求められ、そちらが先行して進んでいるからだろう。更に言えば、そこに半導体不足が重なり、成果普及が見え難くなっているのかも知れない。何故なら、その背景には「車載ネットワーク」の大きな進歩が必要であり、現在着実に進んでいるからだ。「クルマの中にネットワーク?」と思われるかも知れないが、クルマの中では搭乗者が知らないところで、多くの部品が走行中、引っ切り無しにお互いが「お喋り」するようになってきている。それを支えているのが車載ネットワークだ。

そもそもどうしてクルマの中にネットワークが必要になったかを考えてみたい。現在のクルマには「走る・曲がる・止まる」機能をつかさどる多くのECU(Electronic Control Unit:パソコンで言うCPU、頭脳部分)が多数搭載されるようなになった。また、ナビなどのインフォテイメントや快適システム、ボディ制御にも適用されているので、ECU間の通信手段がないと統一されて制御される車両システムが構築出来ない状況になったからだ。

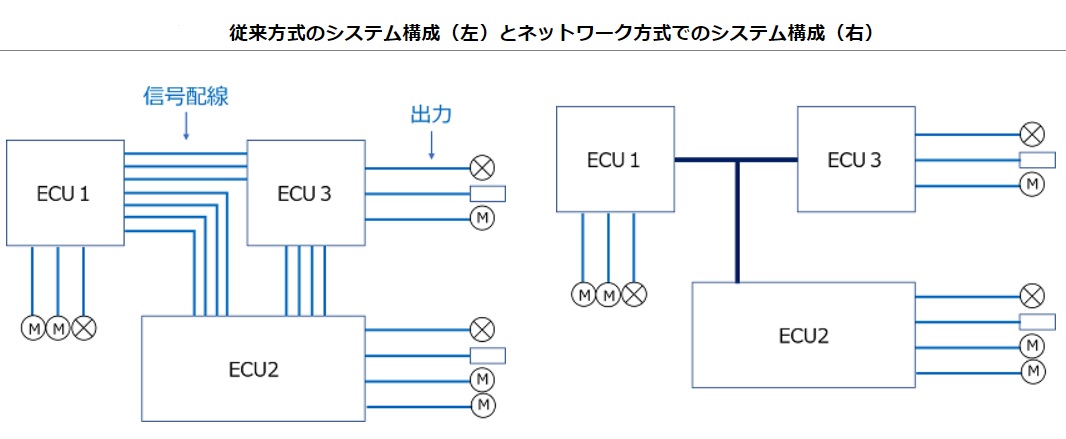

ECU間の通信手段が導入されるまでは、クルマの高機能化、高度化に合わせて、ECU間を一対一の配線で接続してきた。だが各種の情報を入出力する信号やモータなどを制御するアクチュエータの数が年々飛躍的に増大すると、もうこの方法ではコネクタが大きくなり過ぎ、ECUサイズの増大や配線重量の増加など問題が深刻化した。そこで車載ネットワークの考え方が導入されるようになった。イメージは下の図だ。各ECUが一本のケーブルで繋がっているので、ケーブルやコネクタの数は最低限で済む。

だが当初開発された車載ネットワーク(1980年頃)は、各社各様の通信プロトコルで、標準化などの概念はなかった。それはつまり部品を共通化出来ないことを意味し、コスト高を招く。そうなれば銭単位でコストカットを行うクルマの世界で最新技術の汎用的な拡大が望めない。それを最初に標準化したのがCANというネットワーク方式で、1983年頃に独ボッシュが開発した。このプロトコルは1986年にデトロイトで開催された米国の自動車技術会(Society of Automotive Engineers)の会議で公式に発表され、この仕様に基づいて1987年にインテルとフィリップスがCANコントローラICを製造して初めて発売された。実際に量産車で搭載したのは1991年のメルセデスベンツのSクラスが最初だ。その後、1994年に国際標準化機構(ISO)により標準規格(ISO11898/ISO11519)になった。つまり、車載ネットワークは実用化されてまだそう日は長くない。

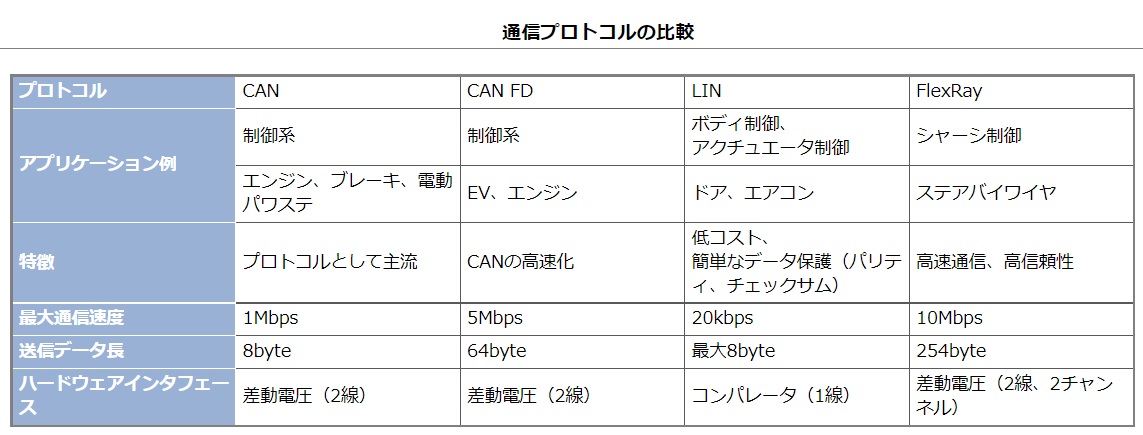

現在の主流の4つの車載ネットワークについてまとめた分かり易い表を下記に掲示する。

CASEを支える2つのネットワーク技術

ネットワークに多少知識がある人は上記の表を見て驚いたかもしれない。そう、通信速度が「光ファイバーだ」、「5Gだ」という世界に耳慣れた者から見ると極端に遅いということだ。勿論それでもLINを除いて昔の感覚で言えば「ブロードバンド」ではあるのだが、車外で大量に流れる通信速度と比べると極端に遅いことがお判りいただけると思う。

一方でCASE(Conected・Autonomous・Sheared・Electric)はネットワークの高速化なしには語れない。車載ネットワークの主流であるCANは、エンジン、トランスミッション、ブレーキ、サスペンション、あるいはメーターパネル、エアコン、灯火類・照明、ドアミラー・パワーウィンドウ・電動シートといった電装品を制御するための命令やデータを既にやりとりしている。そこに更にADASなどの制御が加わるのだから。

またCANで制御されたクルマをクラウドにつなげるにはどうすればいいだろうか。CANは前述したようにクルマの中に構成された独自の制御ネットワークであり、クラウドにつなげるとは、スマートフォンと同じモバイルネットワークを経由してインターネットにつなげることを意味する。通常、異なる種類のネットワークに接続する場合は、ブリッジやゲートウェイという技術を利用して、信号レベルの違いや通信プロトコルの違いを吸収しないとならない。

このゲートウェイがしっかりできていれば、CAN側はとくに変更や改良を加えずコネクテッドカーや自動運転を実現出来る。たとえば、高精細な3Dマップをインターネットからダウンロードして、必要な道路情報をCAN側に流してやれば、CAN側のAI(AIをCANの外側に置くアプローチもある)は、自車のセンサー情報、カメラ情報を合わせて判断、制御は可能だからだ。

車載ネットワークへの高速化要求

しかしこの通信速度の遅さ(正確にはネットワーク帯域:転送速度のこと)が大きな問題となった。CANでやりとりされるデータはセンサーデータやECUの命令など比較的小さいデータなので、高速なネットワークより、リアルタイム性(遅延時間保障:どんな命令も1ミリ秒以内に実行されること)が重視される。ADASの進化にともない、車載ネットワークにもカメラの動画映像など大容量のデータを流す必要性が生まれつつあり、大量なデータを高速で転送するには帯域幅が足りない。

データの高速伝送にはCANの高速化(CAN-FD)やFlexRayといった規格で対応するアプローチもあるが、もうひとつのアプローチは車載用イーサネットの規格を標準化することがあげられる。イーサネットは、企業内ネットワーク(イントラネット)などLAN(Local Area Network)の標準規格で、これを車載用に拡張すれば伝送ケーブルはツイストペア線と光ファイバーとなり、伝送速度はLANと同レベルの100Mbpsから1Gbpsが得られる。

ちなみに、自動ブレーキのカメラとして有名なモバイルアイのユニットは画像処理をカメラ内部で行っている(エッジAIの考え方)ため、出力されるデータは画像認識によって解析された対象物のデータのみで小さく、現状のCANに組み込むことが出来る。したがって、自動運転のレベルが進み複数カメラを搭載するようになっても、1Gbpsのような帯域は必要ないという考え方もある。

車載ネットワークの高速化、高度化のニーズは他にもある。それがOTA(Over the Air)技術だ。クルマがスマートフォンのようになると言われて、アップルカーなどの構想があるのも、実はここに関係してくる。車載システムが高度化・複雑化することに伴い、ECUやADASシステムにもセキュリティアップデートの機能が必須とされるが、OSやファームウェアのアップデートは時として巨大なファイルを転送する必要がある。そしてこれらをCANに接続されたECUに直接送り届ける必要があるからだ。

イーサネット導入とIPプロトコル化

このような背景もあってCASE車両の車載ネットワークの高速化が進められている。Tier1部品サプライヤーのコンチネンタル社は、将来の革新機能にはイーサネットが最適だとし、LIN、CAN-FD(ボッシュが策定)、FlexRayから車載ネットワークのイーサネット化、IP化を推進している。

IPプロトコル化(インターネットの基本的な標準プロトコル)は、イーサネット化とは直接関連するものではないが、インターネットを利用するPCやWeb、スマートフォンアプリがIPプロトコルを利用しているので、コネクテッドカーやクラウドサービスと連携するうえで必然的に車載システム(カーナビやIVI、ゲートウェイ)はIPプロトコル対応が進む。

また車載ネットワークの動的構築とSDN(Software Defined Network)も重要になってきている。SDNは文字通り、物理的な接続やネットワークスイッチの構成とは別に、ネットワークの機器構成、グループ分けをソフトウェア的に任意に制御できるネットワークだ。クラウド化が進むデータセンターでは、サーバーが仮想化されネットワークも自由に構成が変えられるようにSDN化が進んでいる。

ADASや自動運転機能が進むと、車載システムはコンポーネントごとの動作から、ドメイン(パワートレイン、ボディ、インテリア、空調)ごとの制御、さらにはドメインどうしの協調制御を行うバックボーンコントローラへと、制御系が階層化・拡大していく。いままではコンポーネントあるいはドメインレベルで機器を追加すればよかったが、高度な自動運転を実現するには、追加したコンポーネントはすぐに協調制御される必要がある。そのため、ソフトウェアでネットワーク構成が切り替えられるSDNが必要となる。

加えて、OTAで機能アップグレード(テスラはすでに対応している)を実現したい場合、入れ替えたファームウェアとともに車載ネットワークの構成を変える必要がでてくるかもしれない。障害現場でリモート補修や障害対応を行う場合、障害システムを切り離したり迂回する設定が必要になるかもしれない。だからこそ、車載ネットワークのイーサネット化がCASE車両にとって要の技術になるものと考えている。

車載ネットワーク アーキテクチャのこれから

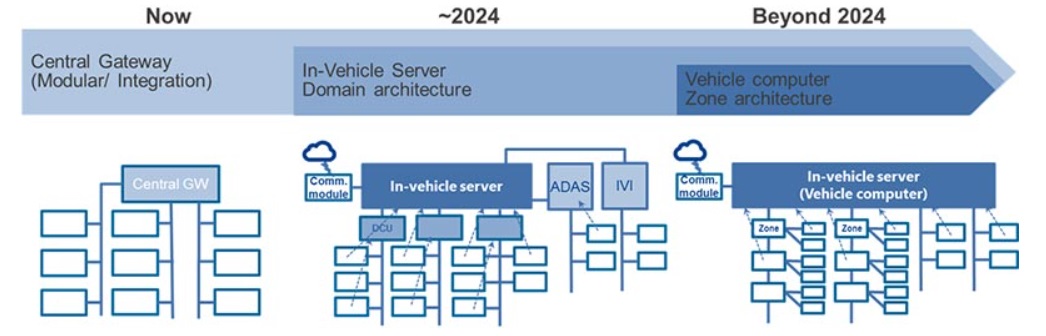

前述したように、現在の車載ネットワークはパワートレイン、ボディ、インテリア、空調などのドメインに基づき編成されている。これらのドメインはセントラルゲートウェイを介して相互接続されているが、トレンドとしては機能中心ではなく、物理的な位置(ゾーン)に従って再配置される方向へと進んでいる。イメージで言うと下記の図のようになる。これはルネサスエレクトロニクスが昨年末に公開した資料なので、恐らく現状を正しく示していると思われる。

ゾーンECUは、演算能力が高いセントラルECUへ高速ネットワークを介して接続する。なぜこの方向に直ぐに進まないかというと、いくつかの課題があるからだ。今までのECUは比較的低速通信のCANおよびLINインターフェイスのみをサポートしてきたからだ。つまり異なるCANチャネル間、またはCANとLIN間をブリッジする必要性は既にあったが、通信速度は20Kbpsから10Mbpsまでの低速な範囲だった。だが今後はこれらに加えリアルタイムプロセッサで処理しなければならないイベント・データを扱うことになる。高速と低速のデータを同時に処理することは想像するよりも難易度は高いようだ。

ただこれからまだまだ技術革新は続かないとならないのは見てきた通りだ。クルマが路車間通信、車車間通信で情報を集め、車両に搭載された各種センサーやカメラでも情報を収集し、GPSなどの位置情報も使って、ステアリング、アクセル、ブレーキ、そして車体制御をリアルタイムで行って初めて行動な自動運転や安全運転機能が身近なものとなる。そしてテクノロジーは必ず時の流れと共に陳腐化する。クルマの平均的な使用年数が14-15年となっている今、可能な限り機能を通信を使ってアップデートしていくことが望まれる。

まだまだ多くのハードルがあるということは、それだけ投資機会も豊富だということだ。クルマのCASEも引き続きフォローするに値するビジネス・トレンドだとあらためて痛感する。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。