今は「本物を見極める目」を養うチャンス

「井戸端会議」レベルの感情論は振れが激しい

右肩上がりの強気相場の中では、「買う」という勇気があれば誰でも一旦は利益を得ることが出来る。だから強気相場が長ければ長い分だけ、強ければ強い分だけ、投資先にも、投資する側にも、投資をアドバイスすると称する側にも、不届きな「まがいもの」が出てくる。これは歴史的に幾らでも証明が出来る。近頃話題の「ESGだ」、「SDGsだ」と、どんなに綺麗ごと(私はそもそもあまり好きではない)を言ってみても、所詮はお金に関わる話なのが投資の世界、「邪(よこしま)」なものは必ず湧き出るように入り込む。

ただ幸いなことに、この世界はちゃんと自浄能力を持っている。それでも巧く立ち回って生き残るものもあるが、多くは振り落とされ、いつの間にか居なくなる。足許では「インフレ懸念からの金利上昇の話」、「ウクライナ情勢の緊迫化」と振り回されること仕切りだが、今が正にその時かもしれない。「井戸端会議」に付き合って振り回されずに「本物」を探し、可能ならば仕込む。それが今のタイミングだ。決算発表を確認しながらあらためてそう考えさせられる。

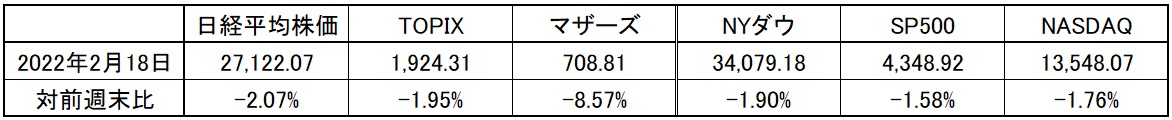

指数の騰落率を見るとマザーズの下落率が約4倍以上も突出しているのは、単に市場を取り巻く投資環境の問題だけではなく、市場全体の構造要因も含まれているようだ。

それは年初来の下落率でみると更に際立つ。既にかなり厳しい下落となっているNASDAQ市場と比較しても、年初来のマザーズ市場の下落率はその更に2倍以上にも膨らむのだから。

「ウクライナ情勢」は何が真実かはわからない

米国およびNATO側は「ロシア軍が撤退を開始したというのは虚偽」と言い、ロシア側は「それは誤り」と言う。残念ながら、この手の話のどれが本当かは、実際にウクライナに行ってみないとわからない。「プーチン大統領」は中々の曲者だとは思うが、どっこい「バイデン大統領」も負けず劣らずの強者だからだ。

世界情勢と呼ばれるものの殆どについて、実態は「メディアが報じることだけが頼り」ということは常に忘れてはならない。太平洋戦争の時代、日本国民の多くが東京大空襲を受けるまでは日本は優勢だと信じこまされていた状況と何も変わってはいない。コロナの感染状況にしても、日本は当初から感染者数で言っても、その人口比で言っても、桁外れに諸外国に比べると被害は小さいにもかかわらず、結局今でもメディアは世論を焚きつけるように報じている。一方で、欧米の生活シーンを、それこそMeta Platformが提供するインスタグラムやReelなどのSNSで見ると、そこには普通に楽しんでいる日常があり、海外の友人に話を聞くと「マスク何てしてないよ」という答えが返ってきたりする。事実、米ニューヨーク州とマサチューセッツ州は9日に州内におけるマスク着用義務を撤廃と発表している。圧倒的に感染者数も死亡者数も少ない日本国内のトーンとはだいぶ違う。だが「ウクライナ情勢」については、そのメディアが頼りと言うのは何とも歯痒いばかりだ。

だが昔と今と大きく違うのは、ネットの発達なども手伝って、能動的に動けば欧米のニュースにアクセス出来ることだ。CNNのニュースなどは、CIAが情報を掴むよりも早いと揶揄されるほど、この手の報道に関しては早いし正確だ。だが問題はCNNニュースも日本でどこまで真実が報じられているかが分からないところだ。だからせねてCNN.co.jpではなく、CNN.comの方にアクセスしよう。だがそれでも絶対に検閲や加工が無いとは言い切れない。だからこそ、この手のニュースに一喜一憂しても仕方がない。ここまで来たら、世界大戦にならないかどうかだけを横目でチェックしているだけで良いだろう(その可能性は薄そうだ)。

実は米国側の主張と、ロシア側の主張の大きな隔たりを見れば見る程、脳裏をかすめるのは「イラクには大量破壊兵器がある。その確たる証拠がある」と主張し続けた米国の姿勢への記憶だ。米国は移住したいと真剣に考える程に好きな国だが、政治の世界の闇は何処の国でもある意味一緒だと思っている。

プーチン大統領の100%譲歩では絶対に終わらない

そしてひとつ認識し、そして更に覚悟しておいた方が良いと思われるのは、ロシア・プーチン大統領だけの100%譲歩でこの話は終わらないだろうということだ。引くに引けないところまで追い込んで戦争を開戦させたという例だって歴史上はある。

ロシアの人口は2021年1月で1.4617億人(出所:ロシア連邦国家統計局)、首都モスクワの人口は1,265万5,050人と、日本や東京と殆ど変わらない。国土は日本の約45倍と比べ物にならないほどに大きいが、経済規模をGDPベースで比較すると、2020年の最新データの比較で、第1位が米国の20,893百万ドル、第2位が中国の14,867百万ドル、第3位が日本の5,045百万ドルに対して、ロシアは第11位の1,479百万ドルと日本の約3.4分の1でしかない。因みにカナダ(9位)や韓国(10位)よりもGDPはやや小さく、ブラジル(12位)よりやや大きいレベルだ。ドイツ、イギリス、フランスは2倍以上の規模となる。それでもロシアは大国だと誰もが認識している。

何故かと言えば、核兵器の保有総数は米国が保有するよりも多いからだ。その国が大軍を動かしている。権力を一手に掌握しているという意味では独裁に近いかも知れない状況で事を起こした以上、対自国民に対してもプーチン大統領の面子が立たない状況での収束は考え難い。最近やたらと「貧しい、貧しくなった」とメディアは日本の現状を卑下するが、一人当たりのGDPで考えたら、その日本よりも遥かに「貧しい」のが今のロシアだ。恐らく中枢の腐敗もかなりなものだろう。全ロシア将校協会が「プーチン辞任」を要求を公表したとも伝えられているが、利権にすがる一部の特権階級はその地位を維持するためならば何をしでかすかはわからない。まだまだ楽観は禁物ではある。

ただ市場はかなり織り込んでいるだろう。第一次湾岸戦争の時でさえ、パトリオット・ミサイルが発射された段階で底だった。市場が嫌がるのは、どうなるかが分からない段階だ。

株式売りの債券買いへの変化

株価は企業業績の鏡であり、企業業績が上昇している限りにおいて、長期的には株式の本質的な価値は上昇し、株価は上がる。だが株を売りたい人の方が、買いたい人よりも多ければ、株価は自動的に下がる。それが需給要因だ。基本的に競り市場と本質的な部分は変わらないのだから、買い(需要)が売り(供給)を上回れば株価は上がり、逆ならば値下がりするのだが、それは誰にも予測出来ない。他人が売りたいのか、買いたいのかなど、予測は出来たとしても絶対的な答えは分からない。

どうやら最近の株価下落は、正にその短期的な需給バランスが売りに傾いているからという理由によるところが大きそうだ。先週の米国債券市場の動きが正にそれを証明している。

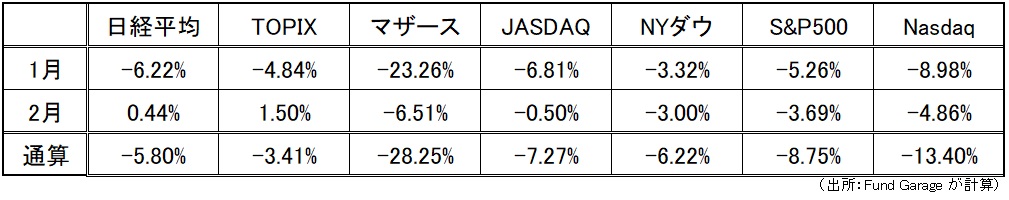

下の表を見て頂きたい。青く着色したところは金利が上昇した期間。一方で金利が低下したところは黄色に塗ってある。これをチャートにしたのがイールドカーブになるのだが、ウクライナ情勢が緊迫化した段階で金利が低下している。マクロデータで弱いものが発表されたからという人も居るかと思うが、あれだけ騰勢を強めていた金利上昇懸念を打ち消せるほどの弱いマクロデータは発表されていない。

債券の利回りが低下するのは債券が買われた時だ。株価が下落して、そして金利が低下しているならば、普通に考えて「株式というリスク資産を売って(株価下落)、安全な米国債に乗り換えた(金利低下)」というローテーションが起きたと見るのが常套句だろう。

ただもしローテーションであるならば、その振り戻しも早い筈だ。金利水準は前週末よりも低く、短い期間の方を見ると、利上げ予想一辺倒ではなくなってきた感じも伝わってくる。

右肩上がりのビジネス・トレンド

日の丸半導体として羽ばたけ!

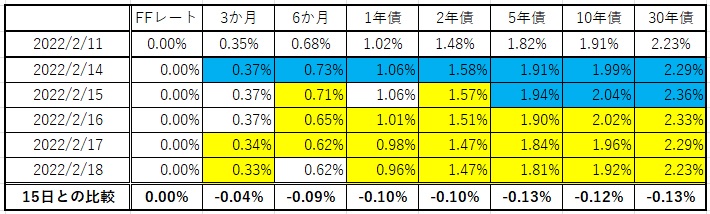

既に新聞でも報じられている通り、TSMCの半導体受託製造子会社で、TSMCが株式の過半を所有するJapan Advanced Semiconductor Manufacturingに対して、ソニーと共に、デンソーも約3.5億米ドル(約400億円)の少数持分出資を行うことを発表した。この出資により、デンソーはJASMの10%超の株式を取得する。ソニーの出資額は2年間で計570億円を予定し10~20%の株式を取得する計画。これが新しい日の丸半導体の姿となることを期待したい。

デンソーの狙いは何といっても自動運転システムなどで使う車載半導体の安定調達。トヨタは既にルネサスエレクトロニクスを身内に引き込んでいるので、他のグローバルな自動車メーカーに比べると格段に半導体の調達能力は高かった。パンデミック後の生産調整の原因については、半導体が足りないというよりも、寧ろ全くアナログでローテクな部品の調達が難しくなっていたとトヨタ関係者から聞いている。だが今後増々増加する一方の半導体ニーズに対して、TSMCの熊本工場に布石を打つ意味は大きい。生産余力は高いほど良いのだから。

またトヨタ自体が関わるのではなく、既に非トヨタグループ向けの売上が50%を超えたTier1部品メーカー(世界第二位)であるデンソーが出資するというのは、自動車業界全体にとってもメリットが大きいだろうと思われる。

クルマのライフサイクルは長く、一旦生産を開始すれば同じものを長く作り続けることが出来る。これにより半導体製造会社の側も、工場の稼働率も平準化して長く維持出来るというメリットもある筈だ。

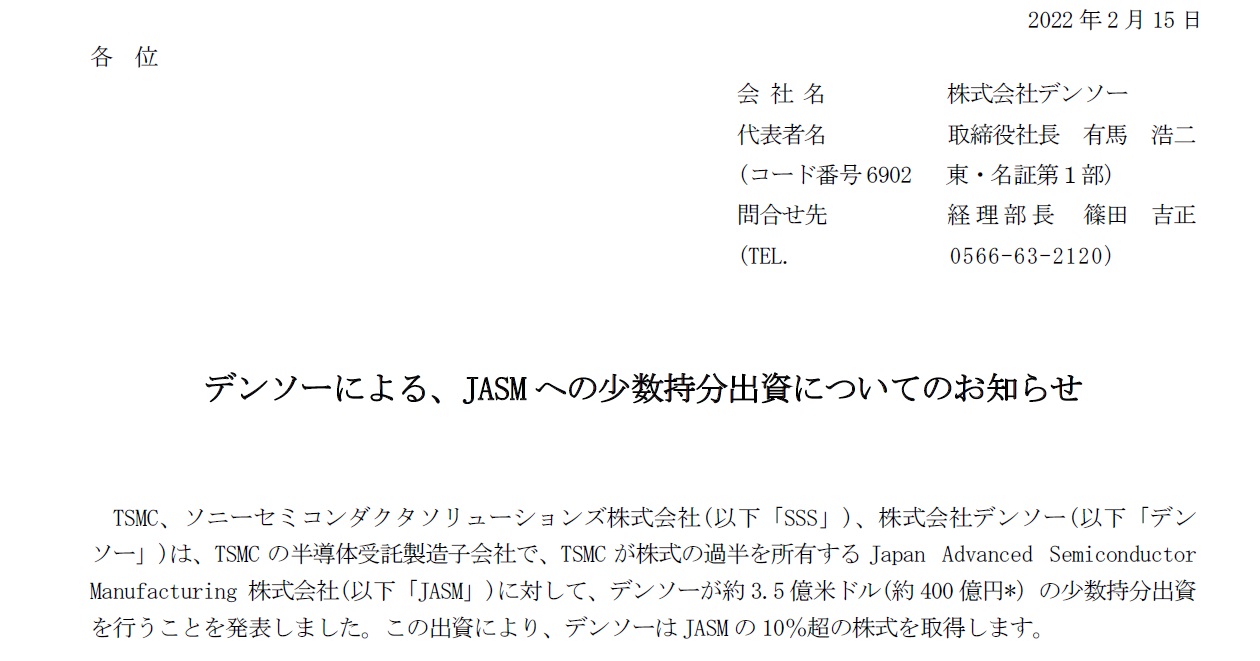

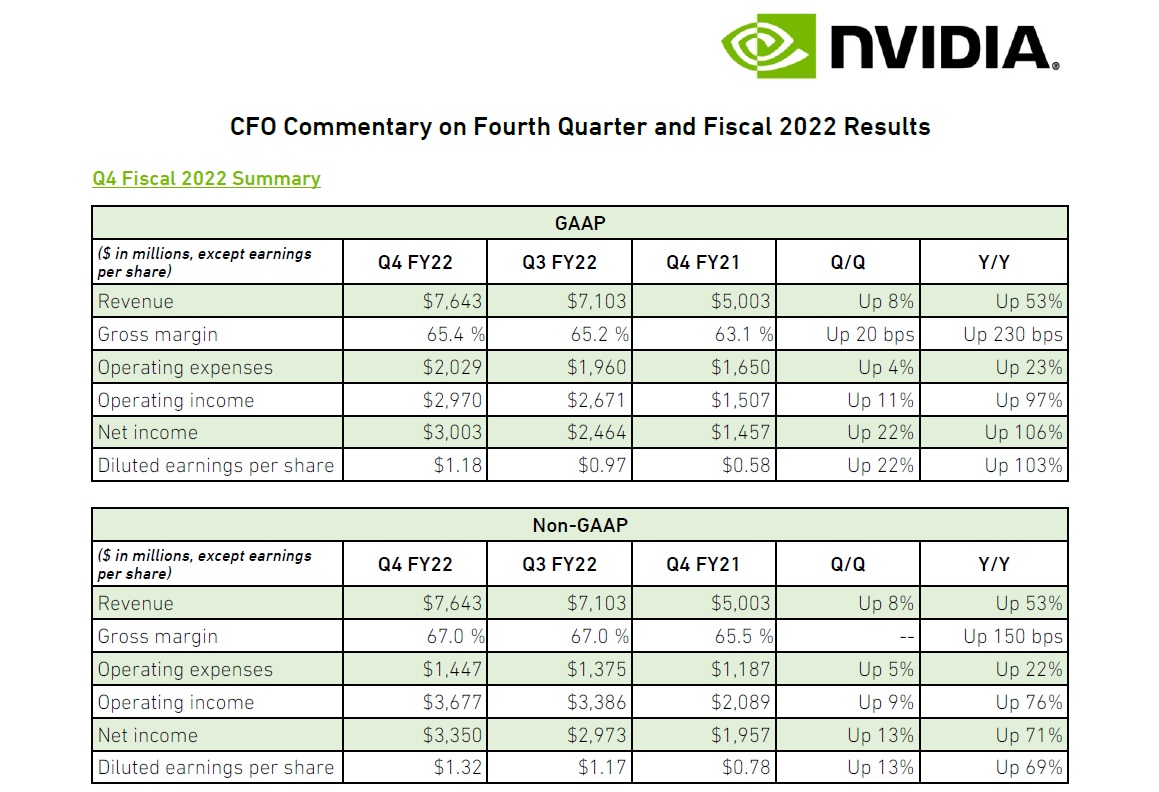

絶好調のエヌビディアの決算、ガイダンスは控え目

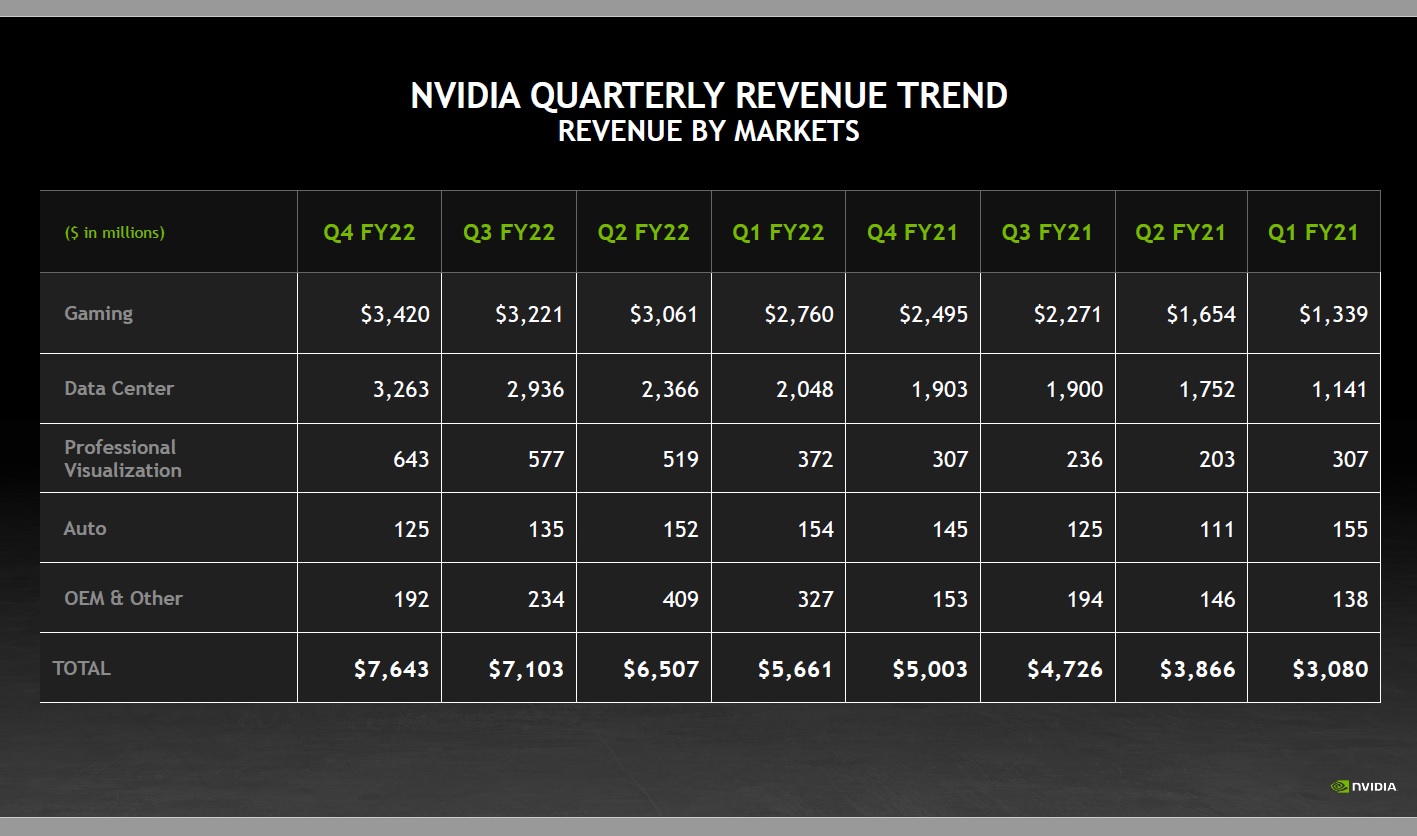

下記に示したのが、過去8四半期2年分のエヌビディアの収益トレンドだ。全て素晴らしいのだが、データセンター向けの需要が一気に膨らんでいるのが良く分かる。正にこれがAIとして稼働するGPUの売上だ。普通にパソコンに使うGPUなどの売上はGamingの中に含まれる。最近はCPUに内蔵されているGraphics機能で、一般的な描画からある程度のゲームまでは充分に能力的にも事足りるので、同社のGeFrorceシリーズやRTXなどをPCに搭載するの「Gaming Machine」などと呼ばれるハイスペック・モデルが主体だ。逆に言えばXBOXやPS5などのゲームコンソールは、AMDが作っているのでこのセグメントには入ってこないのを注意して欲しい。

一方で、データセンターの需要は、自然言語処理やディープラーニング・レコメンデーション・システム、クラウド実行など、急成長しているAIワークロード向けに急速に増加し続けている。基礎となるのはAmpereアーキテクチャベースの製品だ。

またエヌビディアは決算発表に合わせて、ジャガーランドローバーとのパートナーシップを発表した。2025年以降は、すべての新しいジャガーとランドローバーの車両に次世代の自動運転システムに加えて、NVIDIADRIVEプラットフォーム上に構築されたAI対応のソフトウェアとサービスが搭載されるようになる。DRIVE Orinは、DRIVEAVおよびDRIVEIXソフトウェアを実行するAIコンピューターの頭脳であり、DRIVEHyperionセンサーネットワークが中枢神経系となるようだ。

この新しい車両アーキテクチャにより、幅広いアクティブセーフティ、自動運転、駐車システムが可能となる。車両内部では、システムはドライバーと乗員の監視や車両周辺の高度な視覚化などのAI機能を提供する。このパートナーシップは、メルセデスベンツとのもと同様で収益機会は、NVIDIAを搭載したフリートのサイズに応じて拡大し、合計すると10年間で1,000万台を超える可能性があるという。

またMeta Platforms(旧Facebook)は、6,000を超えるA100 GPUを使った新しいAIスーパーコンピューターのSuperClusterを発表した。Metaの初期のベンチマークでは、システムが大規模な自然言語処理モデルを3倍速くトレーニングし、コンピュータービジョンジョブを以前のシステムより20倍速く実行できることを示している。今年後半の第2フェーズでは、システムは16,000 GPUに拡張され、Metaは5倍の混合精度AIパフォーマンスを提供すると考えている。大規模なパフォーマンスに加えて、Metaは、システムの主要な基準として、幅広いAIモデルを処理するための非常に高い信頼性、セキュリティ、プライバシー、および柔軟性を挙げた。これはエヌビディアにも、Metaにとっても双方にポジティブな話である。

またソフトバンク・グループからArmを買収する計画が中止したことの影響を危惧する向きもあるが、来年の前半に巨大なAIとHPCのワークロードをターゲットにしたArmベースのCPUを立ち上げる予定だ。ArmのIPに対する20年間のアーキテクチャライセンスにより、テクノロジーと市場全体にわたるオプションの完全な幅と柔軟性が可能になるとのこと。これでエヌビディアもCPU、GPU、DPUの3チップ戦略を実現出来ることになる。

一方で、インテルは17日、デスクトップ向け独立型グラフィックスチップの発売を第2・四半期に延期すると発表している。ノート型パソコン向けは予定通り第1・四半期にリリースとのことで、まだまだエヌビディアの快走は続きそうな勢いだ。

アプライド・マテリアルズの決算も鼻息が荒い

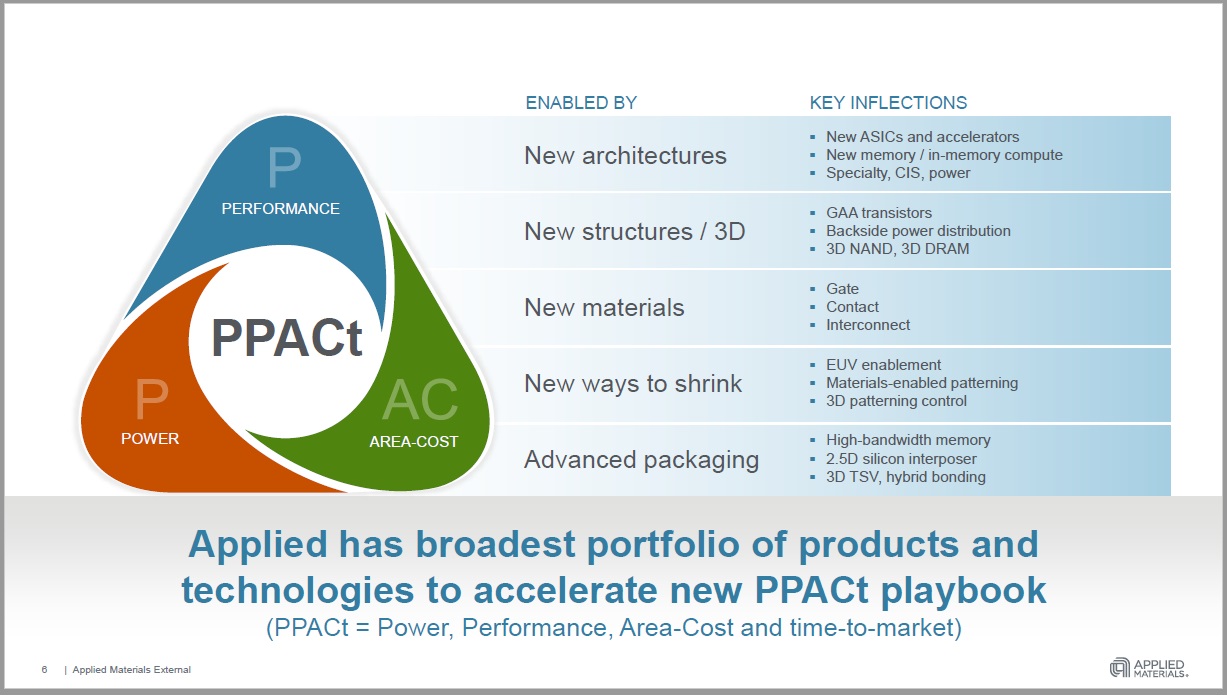

世界最大手の半導体製造装置メーカーであるアプライド・マテリアルズも、エヌビディアと同日に決算発表を行った。何を解説するよりも、このスライドが全てを端的に教えてくれる。CEOであるGary Dickerson氏の鼻息は、決算発表の度にどんどん荒くなっているようにさえ思える。

このスライドの左側のボックスを見ての通り、売上も一株当たりの利益も、ガイダンスの上限となり、装置メーカーにとって重要な受注状況も最高を更新しているという。下に大きな文字で「Strong and Growing Demand」と謳っているのが何よりの証拠だ。気になるのは「Constrained Supply」(サプライチェーンの目詰まり)という部分だけだ。

右側の「Semi and equipment markets growing structurally larager」という一文も非常に重要だ。ポイントは「Structurally lager」の部分。つまり構造的に成長しているということだが、その背景には大きな半導体の技術革新タイミングがここでも来ているからだ。単純に半導体の使用用途が拡大している中でパンデミックが終わって、急激に需要が立ち上がっているというタイプの話だけではない。重要なのは技術革新があるので、それに適した半導体製造装置がどんどん必要になってくるという意味だ。

ならばどんな技術革新が起きているかというと、それを理解するのはこのスライドが良いだろう。以前にも掲示したことがあると思うが、PPACtPlaybookというものがある。この図が意味していることは、IoT、ビッグデータ、AIの急速な普及に伴い、チップの消費電力、性能、面積あたりコスト、そして市場投入までの期間(PPACt)の迅速で大幅な改善が求められているが、これらの課題に対する業界の新しい「New Playbook」のことだ。アプライド・マテリアルズは、シリアルイノベーションではなく、パラレルイノベーションを選択し、マテリアルからシステムまで(Materials to Systems™)とシステムからマテリアルまで(Systems to Materials™)に至るエコシステムを通して、広範な協業を促進し、AI時代に対応するチップの提供を加速させるという意図だ。

ここには5つの重要な要素がある。新しいチップアーキテクチャによってワークロード固有のASICやアクセラレータを開発し、新しい3D構造などによってゲート・オール・アラウンド・トランジスタなどを齎し、背面の電力分配、次世代の3DNANDおよび3DDRAMを作る、そして新しい材料のゲート、コンタクト、インターコネクトを作り、微細化においてはEUVリソグラフィから高度なパターニング、そして3Dパターニング・コントロールを行う。先端パッケージングでは、2.5Dシリコンインターポーザから3Dチップレット、ハイブリッドボンディングなどの高度なパッケージングへのニーズがある。

これら主要なテクノロジーの変化が具体化させるには、今までよりも多面的で複雑なものが要求されるが、これらは主にアプライド・マテリアルズのコアの強みである材料工学によって可能になる。そしてその結果、その成果が半導体として利用可能な市場全体を成長させる。

平たく言えば、今までの技術のままの半導体製造装置をたくさん並べれば解決することではなく、常に最先端の技術を取り込んだ作り方をしないと陳腐化した半導体しか作れなくなるということ。だから需要が増えるだけではなく、技術革新へのきっちりとした対応が必要とされる。

これが大きな右肩上がりのビジネス・トレンドだ。

業績悪化をマクロに責任転嫁した不甲斐ない企業

その一方で、こんな企業もあったのでご紹介しておこう。

パンデミックの頃は飛ぶ鳥を落とす勢いで株価も急騰し、一時期は「アマゾンドットコムの完全優位は終わった」とまで語る人も出たほど勢いがあった米国企業にショピファイ(SHOP)だ。日本でもビジネスを展開しているので日本語のWebページを見ることも出来る。そんな企業が決算発表後の16日に16%も急落した。そんな例はネットフリックス(NFLX)やズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(ZM)など近頃は沢山あるので急落自体に驚きはない。

ただ今回驚いたのは、プレゼンの仕方にもよるのだろうと思われるが、今期のガイダンスをする中で「コロナを契機に加速したe-commerceへの追い風は、ロックダウンや景気刺激策が無くなるので減速、当面はインフレと個人消費の行方に左右される」と他人事のように言ってのけたには驚いた。

「打倒アマゾン」を掲げた楽天も結局同じではあったが、なぜ、アマゾンドットコムが大きな成功を納め、今なお盤石な体制を続けているかと言えば、創業者ジェフベソズが目指したのがより良きカスタマーエクスペリエンスであり、その為に「物流インフラ」の構築に久しく腐心したからだ。Web技術とアイデアで成長したというのではなく、とことん創業時からそれに拘ったことが現在のアマゾンドットコムを作り上げた。初めてシアトルを98年に訪問した時からその発想は変わっていない。

一方で、ショピファイはCEOやCFOのプレゼンを聞いている限り、どうやら違うようだ。この先についてはまだわからないが、少なくともCEOたるもの、業績見通しを伸ばせない理由を外部環境のせいにしてはその企業の魅力は全くない。

まとめ

17日のNYでは前述したエヌビディアやアプライド・マテリアルズのような素晴らしい決算を16日に発表した企業までが叩き売られた。正直な話、短期的な株価変動は需給が決めるということをまざまざと見せつけられている感じだ。その答えが「株売りの債券買い」という形のアロケーションの変化だ。だがそれが本当ならば、金利が上昇局面であるという前提に立って、間違いなくその揺り戻しが起きる。金利が上昇するならば債券運用は上手くいかないからだ。

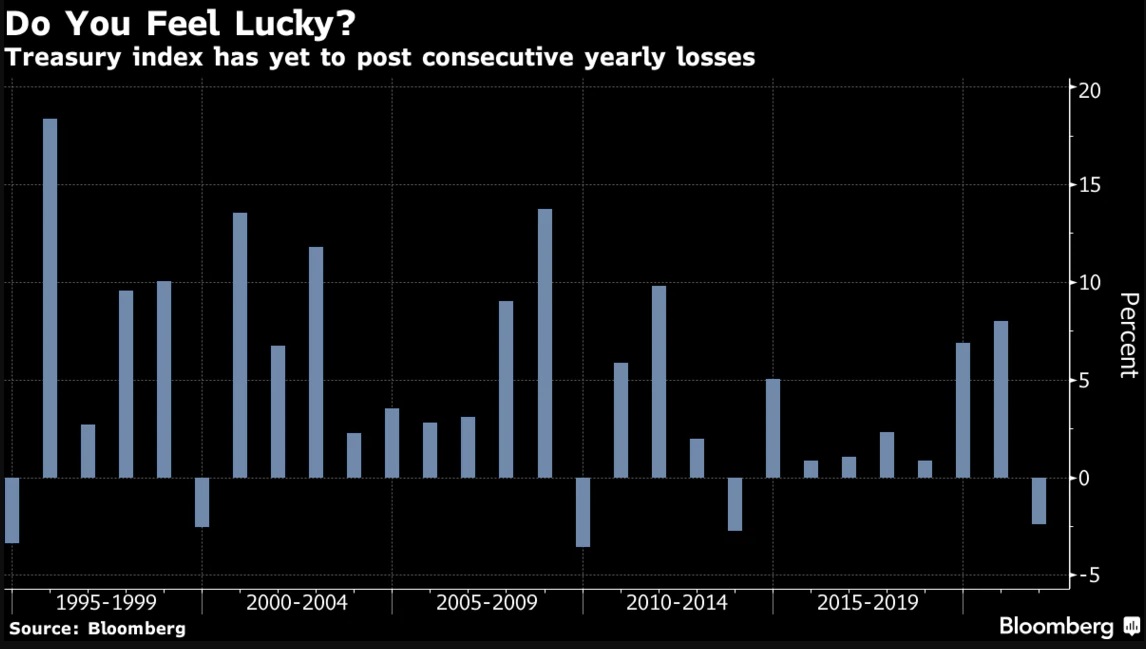

だがそうではないというロジックもある。下の図は、米国債投資の過去の成果を示したとするものだが、ご覧いただける通り、2年連続で金利が上昇して債券運用がマイナスとなったことは無いということ示している。つまり、昨年がマイナスとなったので、今年はプラスの筈、すなわち金利は低下するだろうという話だ。もしそうなったら、利上げだ、金利上昇だと言っていたエコノミストやストラテジストには頭を丸めて貰いたいものだが、金利が低下するならば「グロース株は駄目」というロジックも同時に崩壊する筈だ。

お分かりだろうか。いずれのシナリオにしても、今は胃に負担がかかる状況ではあるが、きちんとファンダメンタルズに基づいて「本物」に投資をしていれば、投資収益は後ほど自ずとついてくるという話だ。短期的な需給による株価変動を的確に予測する術はない。だがファンダメンタルズに基づいた投資をしていれば、その見通しが間違っていない限り、必ず報われる。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。