正しい事実から組立てる推論

市場はpost-Warを見始めたようだ

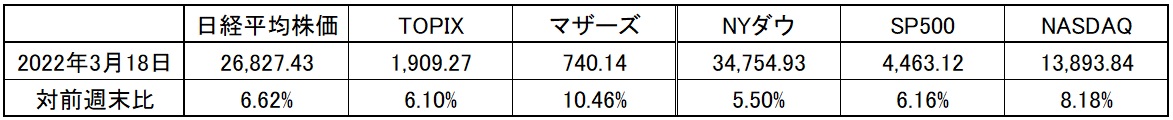

まだ戦争が終結したわけでも、ロシア軍が撤収したわけでもないが、先週は久しぶりに早朝のNY市場の引け値チェックで打ちのめされるのは火曜日の朝だけで済んだ。その後は土曜日の朝まで、連日心地良い目覚めとなったのは本当にありがたい。前週末対比の騰落率を見ても、各市場揃って軒並み大きなプラスとなった。その主たる要因は、一般的に言われていることとは違うかも知れないが、週前半の上げ要因は「ロシア軍のガス欠」(平たく言えば兵糧切れ)が見えてきたことであり、後半の上げ要因はそれに加えてFRBの放ったファインプレイだろうと思われる。

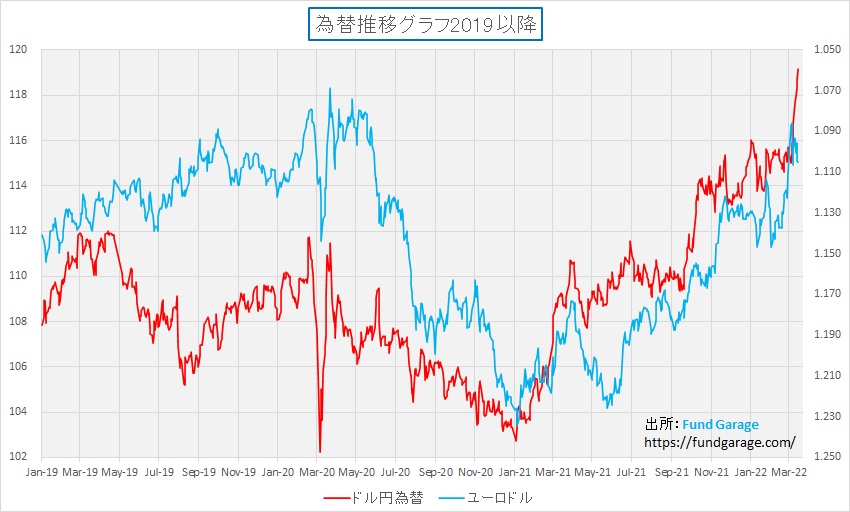

とは言え、年初来の騰落率を整理してまとめてみると、下記のようにまだまだ厳しい現実がある。日経平均株価でさえ年初来で見ると未だ△6.82%で沈んだままだ。ナスダックに至っては何と△11.19%と更に厳しい。ただ、実はMF10Cのパフォーマンスは、前週から今週で設定来+93.04%から+115.94%にまで約+11.86%の上昇を演じてくれた。もし、途中で投資を止めたり、売りに回っていたら、この上昇は当然享受出来ていない。

確かに、ロシアについてはかつて冷戦時代には「ソビエト連邦」という大国だった。その意識がある人にとっては今でも大変巨大な国であり、国土も広いし、燃料資源もあり、そして何より核兵器を大量に保有する国だという認識があるだろう。だが冷静に現在の現実を見れば、人口はほぼ日本と同じ約1.4憶人程度でしかなく、GDPの水準で言えば、隣国である韓国よりも小さい。だから核兵器さえ振りかざして「核戦争」を担保に取られない限り、この国を西側が切り離したところで、世界経済への影響は限定的だと考え始めた可能性がある。

また戦況も、ロシアの歴戦の勇士である重要な上級将官が4人も前線で死亡した(米軍では上級将官は後方におり、権限移譲をきっちりされて、判断訓練を受けた中佐クラスまで前線に居る)ことや、ウクライナの非難した子供が居ることが明らかにされている場所へ砲弾を打ち込み、民間人まで意図的に害する無茶苦茶ぶりを含めて、既にロシア軍は噂通りに兵站線への補給が不足して形振り構わずの状態になり始めていることの証左だ。当初懸念されたほどのロシア軍の強さは最早無いことが徐々に証明されつつある。これらが相まって、市場の目線がpost-Warに向かい始めたものとも思われる。但し、核兵器が出てきたら、現状の小康状態など一溜りもなく終了するだろう。プーチン大統領が正常であることを望むばかり。

またFOMC後に利上げが0.25%で済んだことも朗報だった。仮に事前の噂通りに0.50%や0.75%もの利上げが行われていたら、市場の息の根は止まっていたかも知れない。タカ派の(FRB関係者ではなく)市場関係者はその後のドットチャートのことなどを取り上げて騒いでいるが、冷静に、且つ、常識的に考えて、この段階で大幅な利上げを行っていたら、株式市場を取り巻く環境は絶望的になっただろう。だから引っ張るだけ引っ張って、ひと先ず0.25%の利上げ済ませたのはFRBのファインプレイだと言える。

また物価上昇と叫ばれていることの内容を冷静に観察してみれば、1年前はそもそもコロナ禍により需要が大きく落ち込んでいる時であり、それに対する前年同期比で物価が跳ね上がるのは突然なのだ。それを殊更に「前年同期比でプラス6%だ、7%だ」と「前年同期比」で叫ぶ辺りに、非常に恣意的な違和感があるのも事実。1年前はどれほどコロナ禍が米国内でシリアスな数値になっていたのかをよもや忘れた訳であるまい。少なくとも、FRBのエコノミスト達は記憶している筈だ。

米国債のイールドカーブが示したもの

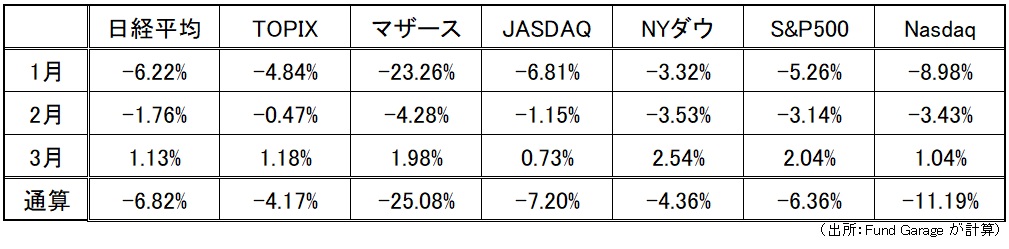

前回、米国債券市場の動きが気になるということをお伝えしたが、正に結果はその気になっていたことが正しかったことを証明してくれた。FOMCで0.25%の利上げがあったので、最終的に週末のイールドカーブは下記のチャートの中で緑色の線で描かれた形となった。

今後の利上げのこと(ドットチャートなどを参照にして噂されていること)、そしてロシアが国際経済から離脱した後のことなど、これらは未だまだ消化不良ながらも債券市場が現時点で想定事項を冷静に織り込んだのがこのイールドカーブだ。現時点では5年債と10年債の水準が肉薄しているとはいえ、年限が長い金利の方がレベルが高い順イールドだ。ただFFレートの誘導目標0.25%から考えると、少なくとも3カ月金利は少々割安に見える。ましてや今後さらなる利上げが続くというのならば、この水準はかなり居心地が悪い筈。一方で、一般的な教科書のようなイールドカーブの形状から考えると、2年債と5年債の水準が妙に高い。逆に10年債の水準はもう少し上でもよく、30年債は現状の10年債金利の延長線上にあるのだろう。

このイールドカーブが意味することは、もしかすると「ドットチャート」のアナウンスメント効果などにまんまと虜になってメディアなど騒いでいる「年内の利上げはあと7回」などという仮説に、冷静な米国債を取り扱う全世界の機関投資家は懐疑的なのかも知れない。そしてその仮説がひっくり返った時に債券投資で利益を挙げようとポジションを組んでいるのかも知れない。何故なら、2年債や5年債をロング(買い持ち)にすれば、約2%のイールドが稼げ、案の定金利が下がればキャピタルゲインも取れるという具合だ。10年債でそれをするのはややハイリスクとも言える。

ロシア国債がドルで利払いした事の真意

ロシアは取り敢えず利払い期日を迎えた米ドル建ての国債を「米ドル」で利払いしたようだ。これにより、この段階での「ロシア国債のデフォルト」認定は避けられた。だがこの先も利払いも償還もあるので、いつまでドル建ての外貨準備を差し押さえられた状態で「米ドル」建ての利払いや支払いを続けられるかは定かではない。

ではなぜロシアはこれほどまでに国際社会の非難を集め、経済制裁を受けながらも、敢えて「米ドル」で利払いに及んだのかは考えてみるに値する。すなわち、もし、もう本当に西側を完全に敵に回して、孤高の社会主義国として唯一中国(あちらも策士なので、その友情に確信は持てないだろうが)を共にしていれば良いとまで腹を括っているのならば、別にデフォルトなど怖くなく、平気で借金を踏み倒してきただろう。従って、その隠れた真意を見透かしているのがこの現状のイールドカーブの形状についての答えかも知れない。すなわち、ロシアは完全に孤立の道を選んで、現在の国際社会から離脱することは、現時点では考えていないということだ。どこかで着地点を見出したいというのが本音だろう。再度「暗黒のソ連邦時代」には戻りたいとは、流石のプーチン大統領もロシア国民が願ってはいないことを理解しているだろう。人間は一度手に入れた豊かさ、楽しさ、便利さなどは決して手放さないからだ。知らないことが幸せであるというのは、多くの事象が証明している。

ただ、ここまで一旦事を荒げてしまえば、まともにある程度の段階まで国際社会に復帰するまででさえ数年は信頼の回復に時間を要するだろう。恐らくプーチン大統領がトップでいる限り、正に終戦後の昭和天皇陛下のような扱いにでもしない限り、西側は収まるまい。欧州が天然ガスの調達をロシアに頼らないことを決めたこと、ドイツが戦後体制を変更して国防予算を引上げたことなどから見て、世界秩序の乱れは最低でも数年は続く筈だ。少なくとも、ロシア国内はこのあと、相当な経済的ダメージを余儀なくされる。ロシアに戻る外資系企業も、ユニクロは即刻戻るかも知れないが、多くは難しいだろう。

一方で国際社会にとっても、国連の体制変更や避難したウクライナの人々を支えるコスト、当然ウクライナの復興、そして各国の国防予算の拡大など、今までのような平和な国際社会の下での順調な景気回復という絵は描きにくくなる筈だ。また流石に平和ボケの日本にも、ウクライナを舞台として起こっている事態が、実は明日の台湾で起こるかも知れない事態だということは、理解したのだろうと思われる。少なくとも、中国はウクライナ侵攻に多くの教訓を得たはずだ。だとすれば、物価上昇はある程度は続くかも知れないが、それが為だけの金融引き締めと言う政策が取り難くなる可能性もある。つまり景気を刺激しないとならないかも知れないからだ。

深読み過ぎるかも知れないが、それを見据えての3カ月から1年物の金利水準であり、そうしたことがより鮮明になった時に低下する余地を考えた2年債と5年債の金利水準(金利低下で利益を出せる)となっている可能性も考えらえる。

だからこそ、金利上昇(債券が売られる)を背景としながらも、実際にFRBが利上げをしても、グロース株が多いナスダックが米国の3指数の中で最も順調に値を戻したのではないだろうか。

原油価格低下が流れを変えた

3月8日は123.7ドルまで上昇したWTI原油先物だが、3月15日は95.67ドルまで低下し、翌16日も95.41ドルと更に低下した。流石に週末は104.60ドルまで回復したが、その週末の水準に赤い線を引いたのが下のチャートだ。一目瞭然なのは、少なくとも2011年から2014年に掛けての水準と比べて驚愕するほどの原油高にはなっていないこと。この原油高が物価上昇の大きな材料であったことは事実なので、一方的な原油高に歯止めが掛かった可能性は朗報だ。

日本で見ると、これに円安が絡んでくるのでまだガソリン高などは続く厳しい見方となるが、「原油価格」ということだけを捉えれば、これもまた飛んでもなく驚愕すべきような状態にはなっていない。

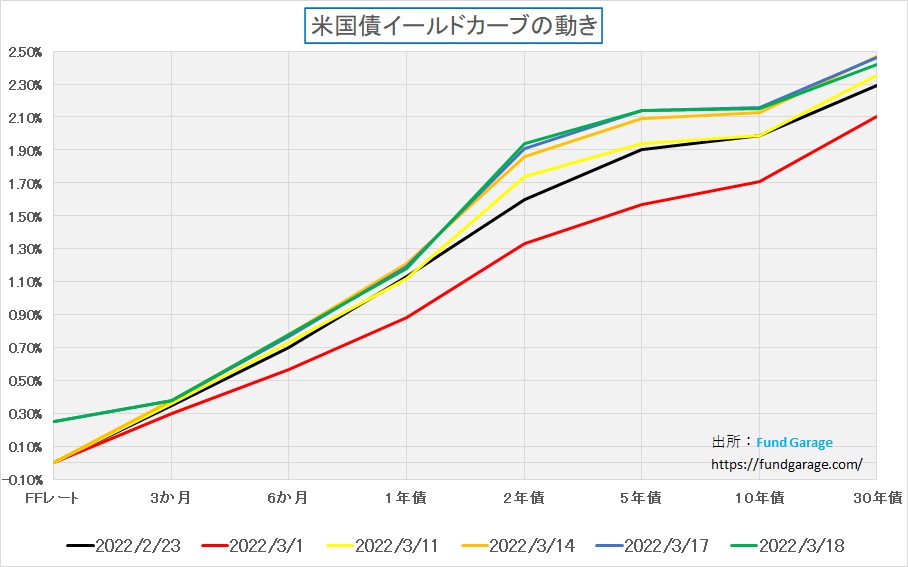

円安が止まらないのは、日本が売られている証拠

前回に続いて、やはり円安については問題視しておかないとならないだろう。一般的には日銀が異次元緩和を続けているから、日本の金利が低位のままであり、その結果として円安になってしまっていると言われているが、正直に言えば、それはあたかも「うちの子は優秀なのに、なぜ、こんなに成績が良くならないの。それは学校教育が悪いから」と宣うどこかのPTAと同じ次元にあるように思われる。

日本は大手企業が内部留保を蓄え過ぎて分配率が低く、だからサラリーマンの賃金が低く、だから消費が盛り上がらずに物価も上昇しないという、理論前提が矛盾ばかりで実は連続しない三段論法も聞かれる日本だが、鶏と卵の議論ではないが、少なくとも賃金動向とは関係なく日本の消費は衰え続けている。

人口が増加し、世界に秀でる技術を誇れた時代の日本ならば、放っておいてもGDPも拡大した。だが、その最大要素である人口が減少トレンドにあり、労働人口の現役世代が漸減している現在、単純に需給バランスで考えても物価上昇を支える要因は少ない。

この先、より円安になれば、食料も燃料も輸入に頼る日本はどこかで輸入物価インフレになるだろう。その時にまた景気過熱を抑えるためとして金融引き締めに走れば、それは単純に需要を更に減らすことになり、負のスパイラルに陥りかねないとも言える。日本人はそもそも貯蓄志向が強く(最近の若者と話をすると驚くほど貯しくしている)、ましてや悲観バイアスが掛かり易い人種。将来不安に繋がる輸入物価上昇によるインフレ対策として金利が上がれば、益々財布の紐は固くなり、消費せずに蓄えるようになるだろう。高度成長期の日本が夢見ることが出来た経済成長の構図は残念ながら終わっている。

余談になるが、齢60歳の私が独身時代に貯蓄など考えることなく消費性向が100%(実態はもっとかも)を保てたのは、少なくとも80年代の日本は「来年は給料もボーナスも増える」という夢想があったからだ。それが90年以降、完全に状況が変わり、今の現役勤労世代に「大丈夫、来年は増えるから消費しなさい」と言える人がどこにいるだろう。だからこそ、この国のポピュリズムはより社会主義的な発想に傾いて行っている。そしてそうした未来を見越しての円安だとすれば、実はこの問題は根が深いとも言える。

「米国が利上げしたから金利差で円安」という安直な表現は出来る。だが前述したように、米国景気を失速させないように0.25%の利上げに留めたのはFRBのファインプレイであり、市場は既にそれ以上の利上げ、すなわち金利差となることを織り込んでいた可能性がある。だとすれば、これは単純に日本売りなのかも知れない。前述のやや長期的な見通しだけでなく、もし台湾情勢を加味している(欧米からはこの問題の方がリアリティがあるように見えている)とすれば、より由々しき問題だ。

もうひとつ、考えられる理由としては、日本の証券取引市場の市場改革、すなわち「プライム、スタンダード、グロース」と仕切り直すことを、海外投資家が全く評価していないということで、日本のアロケーションが引き下げられるという流れを反映しているのかも知れない。すなわち日本株を売って、その日本円を売ってドルに戻して他市場へ投資するという流れだ。この証券取引市場改革をポジティブに評価している海外投資家の話は聞いたことが無いからだ。

米国株とVIX(恐怖指数)の関係

いつもお伝えしていることだが、長期的な株価は企業収益に収斂し、短期的な株価は需給が決める。今回のようなイベントリスクの時には、株式などは条件反射のように売られることが通例だ。「リスク資産だから」という理由によるものだが、果たして長期的に企業収益にどの程度の影響があるかは未知数だ。

逆に、前回最後にご紹介したような企業、すなわち軍需産業などはポジティブな影響を受けるだろう。少なくとも在庫で抱えていたジャベリン・ミサイルのようなものは、追加発注が掛かるからだ。また当然のことながら、破壊されたものは復旧・復興する必要がある。そして再びこうした事態にはならないようにする努力もあるだろう。ドイツが国防予算をGDPの1%から2%に引き上げた場合、その投資はどこに回るのかというような視点だ。

だからイベントリスクの時の条件反射的な短期的な需給の歪みは、ひと通りの動揺が収まった時、割と容易く反転する。平たく言えば、「もう売る人は居なくなったな」と思われれば、今度は安いと思ったバーゲンハンティングの資金が入ってくる。更に需給要因の反転に貢献するのは、「ショートポジション」と呼ばれる「売り方」の買い戻しだ。その時に利益が出ている人も居れば、損切になりつつも買い戻す人も居る。そしてこれらを機械的に行うのが、デリバティブの引受業者だ。

ご承知の通り、ボラティリティには2種類あり、過去の値動きの実績から標準偏差で計算される「ヒストリカル・ボラティリティ」と、オプション価格(価格自体は需給で決まる)から逆算される「インプライド・ボラティリティ」がある。前者は計算期間をどう取るかの違いはあっても、基本的には誰が計算しても同じになる。だが、後者についてはオプション価格の変動によって常に変動する。従って、オプション市場の成熟度ということが大きな決定要素となってくる。

何故なら、取引量が少なく、流動性も乏しい状況ならば、オプション価格は連続したものとはならないからだ。また都度都度プライシングされるようなオプションの場合、実はインプライドボラティリティはディーラーが推量する。これらの積み重ねがあって、初めてVIX指数などは算出される。

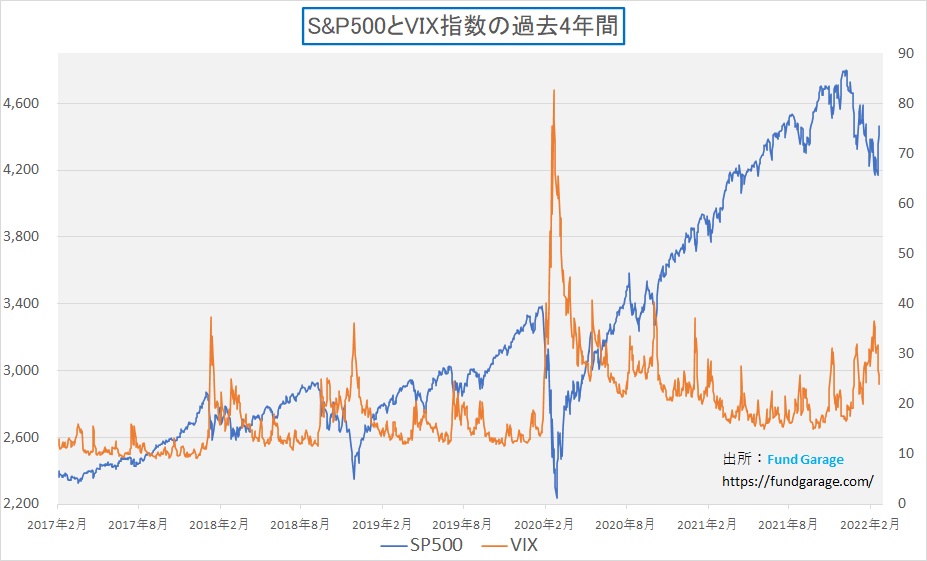

残念ながら、日本市場は米国市場に比べるとオプション市場は小さいため、必ずしも市場のセンチメントをリアルに反映したものとは成り難い側面があるが、米国市場は個別株オプションを含めて非常にこの市場が大きい。故にS&P500種のオプションから逆算されるインプライドボラティリティ、すなわちVIX指数(恐怖指数)はかなりリアルなものを教えてくれるのが常だ。下に示すのが、もう何度もご紹介しているが、S&P500とVIX指数のチャートだ。

ご覧いただける通り、これは綺麗に負の相関関係であることが見て取れる。そしてある水準以上になると、実は一旦は反転する機が熟していることも分かるというものだ。これは毎日私がBloombergのWeb画面などからつけているデータで作っているチャート。無手勝流で「そろそろ良いタイミングかな?」とドタ勘で戦うより、余程価値のある方向性を示唆してくれる。

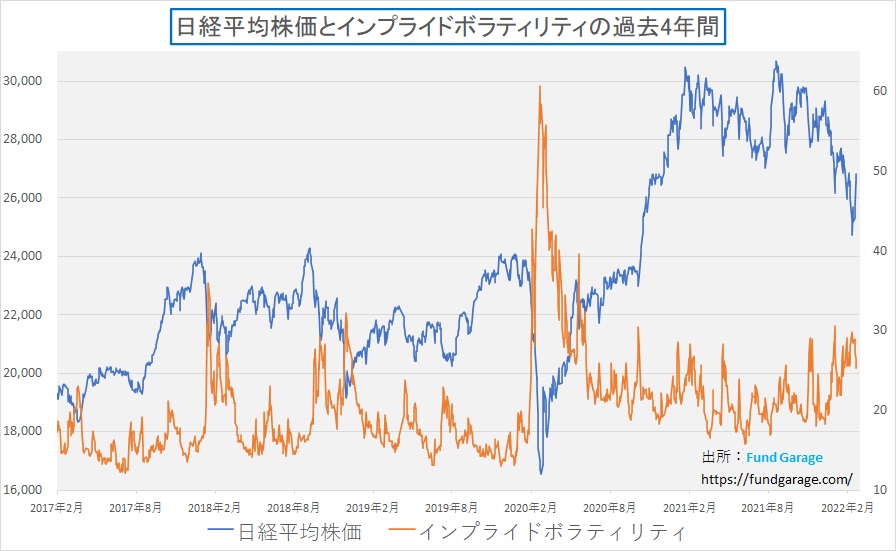

因みに、日本市場についても、日経新聞社が日経平均のインプライドボラティリティを公表しているので、同じようにチャートを作成することは出来る。だが下記の通りで、米国市場のそれと比べるとあまり綺麗に負の相関関係が出ているとは言い切れない。だが米国市場のそれと合わせると、かなり役に立つことは間違いない。参考にして欲しい。

右肩上がりのビジネス・トレンド

デジタル・トランスフォーメーション(DX)はどこに?

2020年3月の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「パンデミック急落」を救った大きな右肩上がりのビジネス・トレンドは、言うまでもなく「デジタル・トランスフォーメーション」、すなわちDX化の流れだった。従来から在宅ワークやリモート・ワークと呼ばれる就労方法や、或いはグローバルに国境を跨いでも時空間を一緒にするような仕事の仕方、或いは一切の事務処理をシステム上で終わらせて完全にペーパーレス化する流れと言うのは、必ずしも速いペースとは呼び難かったが、着実にそれ以前から進んではいた。

そしてパンデミックに伴う「Stay at Home」や「ロックダウン」、日本では「緊急事態宣言」やその後の「まん延防止等重点措置」などが、否応なしに、ある意味では強引なまでに急激な勢いでそれを加速させた。人々は自宅からビデオ会議システムで同僚と会議をし、夜は「オンライン飲み会」なる文化までもが創出された。だからこれに伴って、関連銘柄と言われるものは軒並み猛烈な株高という恩恵を受けた。

だが不思議なことに、パンデミックが一段落し、人々がマスクを外して日常の生活を取り戻す流れが見え始めると、それまでのDX関連銘柄は掌を返したように叩き売られる展開となった。物知り顔のコメンテーターは、その流れを「FRBが超異常な金融緩和状態を正常化する流れの中で、グロース銘柄は売られ、バリュー株が買われるのは当然です」と、「さすが物知り」と手を叩きたくなるようなコメントを吹聴する。そして事実関連銘柄と呼ばれたものは値を下げるので、あとは「押すな押すな」の売り合戦となった段階のまま、いつの間にか市場は「ウクライナ情勢」一色となった。

果たして、この流れ、今の状態は5年後、10年後に振り返った時にどう位置づけられるのだろうか。「パンデミックDXバブル崩壊」とでも呼ばれるのだろうか。それともある程度の玉石混交石の振い落しが終わった後、力強く成長する銘柄出てきているのだろうか。

デジタル・トランスフォーメーション(DX)は終わっていない

正直に言おう。私の記憶の限りにおいて、正に今はITバブルの時と同じような時間軸とビジネス・トレンドをバックに物事が進んでいると思っている。ITバブル崩壊開始が2000年4月だとすれば、2001年9月に911同時テロ事件が起きたのも、パンデミックの後にウクライナ侵攻があったのと非常に似ていると思う。

ただ大きく絶対的に異なるのは、そもそもの金利の絶対水準と、中央銀行の基本的な金融政策姿勢の違いだ。当時の米国の金利は短い金利も長い金利も皆6%前後であり、FRBは「根拠なき熱狂は景気を過熱するだけ」とし、その2年前から金融引き締めにやっきになり、平成の鬼平こと三重野元日銀総裁の如く、兎に角「バブル」と決め込んでそれを叩き潰そうとしていた。水道の蛇口を締め続けているのに、市場の方が慣性の法則に乗っているかのように上昇を続けたのだ。

一方で今のFRBの姿勢は全くそれとは逆だ。物価上昇はパンデミック後に急激に立ち上がった需要と目詰まりしたサプライチェーンの弊害であり、中央銀行として物価上昇を放置することは出来ないが、「株価がバブル」だとは一言も言っていない。何故なら、この急激であっても需要の回復を後押しするために異次元緩和と呼ばれる状態を作り出したのは、FRB、ECB、そして日銀などの中央銀行だからだ。

今回、それまでの市場の下馬評とは異なり、利上げ幅が僅かに0.25%に収まったのは、単純にウクライナ情勢に対して配慮したからではない。そしてITバブルの時、確かに利益も何もない「適当なネット絡みを狙った企業」の株価は木っ端微塵となった。だが、今のGAFA+Mの礎はあの混乱の中で叩かれながらも生き残った。なぜか?

それはあの当時も言われていた通り、インターネットという存在が「第三の産業革命」に匹敵するものだったからだ。今は正にそのインターネットが齎したネット化社会への流れに相当するのがデジタル・トランスフォーメーションだ。

リモート・ワークや在宅勤務、お嫌いですか?

3月15日付のウォールストリート・ジャーナルにこんな見出しの記事があった。曰く「IT職のシリコンバレー離れ、コロナで確実に加速 (シリコンバレーが全米に拡散し「シリコンUSA」に)」というものだ。内容を一部引用すれば「シリコンバレーが全米に拡散し、「シリコンUSA」に変わりつつある。数百万人の米国人が国内で移住し、IT(情報技術)業界を中心とする企業がその動きに追随している。こうした反応の繰り返しは、米国の経済的地理を一変させる可能性がある。企業や投資の移転は、これまで通常、人材争奪戦に敗れていた場所に労働者を引きつけている。これは、ここ10年にわたる潮流の逆転だ。このトレンドは、米国内の繁栄の地理的分布や所得格差、さらには政治やイノベーション(技術革新)、米国人全般の競争力に大きな影響を与える可能性がある」という。

そしてこれが単なる感覚論ではないことを証明するように「スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院、プリンストン大学などが先週公表した別の論文は、米政府がリモート勤務をしている米国人の割合を33ポイント少なく見積もっているとし、米労働者の約半数が現在、少なくとも就業時間の一部をリモート勤務にしていると述べている」とある。

私に言わせればこれは至極当然の流れであり、寧ろ今までの方がおかしかったと思えてしまうほどだ。確かにエッセンシャル・ワーカーの人達やサービス業の人達、或いは農業、漁業、建設業の方々には直接的にはリモート・ワークという働き方はそぐわないかも知れないが、ホワイトカラーと呼ばれる多くの職種はオフィスに集まる必要は余りない。アルファベット(旧グーグル)のピチャイCEOは「みんが顔を合わせて仕事をすることに新しい発想が生まれる」とオフィス出社に拘るが、それはピチャイCEOが見ているアルファベットなどの、そもそもモラールもモチベーションも高い人々の集まりの会社の話であり、またそうしたものを補完する技術の流れとしてVRやAR、そしてメタバースが進んできている。

実際、バークレイズで勤務していた時、私の所属するGlobal Investment Solution Teamというのはまさしく世界中をネットワークしていた。私はJapanチームを率いていたが、最低でも週に一度はグローバルMTGがあり、当時でもビデオカンファレンスで全員が時差を超えて集まり、ディスカッションをしていた。そして後はメールとBlack Berryとチャット、当然直通の電話で事が足りた。あまりにも24時間間断なく仕事をすることになるので「Where are you now?」というのが挨拶言葉のようだった。今のリモート・ワークを支えるシステムは、5年前までのそれとは更に著しく技術進歩している。最低でも、いちいちビデオ・カンファレンス・ルームに足を運ばないでも良いようになったし、ファイルを共有して共同作業も出来るようになった。

日本の企業の場合はかなり状況は違う。そもそも欧米企業と日本企業では人事評価制度が違う。そして驚くほど個々人のITリテラシーが低い。恐らく終身雇用制度が齎した弊害だと思う。自ら週末に勉強したりしないのだ。残念ながら、ITリテラシーが低いままであることは欧米企業では「中高年なので」という言い訳は通用せず、単に職を失うだけだ。

また日本企業では、JDと呼ばれるジョブ・ディスクリプション(職務内容、権限や責任の範囲など)が個々の従業員毎に明確には定義されておらず、何となく会社に滞在している時間こそが「就労状態」という感覚がある。すなわち中高年の管理職になればなるほど、成果主義の果実はあまり気にされない傾向があるということだ。何をマネージメントしているのかは分からないが、転職面接で「何が出来ますか?」と尋ねると「部長なら出来ます」と真顔で返答されたことさえある。

それ故、どんなに合理的でも直行直帰など「あいつは仕事しないでさぼっているんじゃないか」と思われるために許されず、意味もなく上司よりも早く出社し、上司が帰るまでは帰らないという勤務実態が評価されたりする。そしていつものように「ちょっと寄っていくか?」というお誘いを待って、コバンザメのようについていく。その金魚の糞のような輩の多さが、そのボス猿の力の象徴のようなところがあり、その群れが実際に企業収益にどれほど定量的に貢献したかなどは、個々の人事考課にはあまり影響しない。これが正に私がつぶさに見てきた日本の大手金融機関、具体的には三井住友銀行であり、バークレイズ時代のジョイントベンチャー先でもあったSMBC日興証券で目視したことだ。実際、その実態は今でもそう大きく変わったようには聞こえてこない。

実は楽天グループのような新しい企業でも内実は大差なく、バークレイズに転職後、その社風には正直驚いたのが事実だ。恐らくこれが日本人のある年齢以上の平均的なマインドセットなのだろう。お断りしておくが、私はこの手の社内政治には一切関わらず、部下にも一切強いることは無かった。ある意味、最も苦手な仕事の仕方だからだ。ただファンドマネージャーとそのチームの成果は、常にパフォーマンスと預かり資産残高という数字で把握が出来たので、自分にはピッタリだと思っていた。

この欧米と日本企業の違いがあっても、一旦は株式市場の評価はDXの流れから逆戻りしているかに見える。実は米国企業であっても、一部の投資銀行のカルチャーは極めて古い日本型に似ている。シリコンバレーの企業はリモート・ワークを長く継続しているが、ウォールストリートの企業は早く従業員をオフィスに戻そうとしているのはご承知の通り。そして投資家向けにどっちのタイプの企業からリサーチ情報が届くかと言えば、当然後者のタイプだ。

だが現実を紐解けば、冒頭のウォールストリート・ジャーナルの記事が真実を伝えているだろう。事実、米国の住宅着工にその影響が出ている。また日本でも、若い世代の働き方志向に、明らかにその傾向は出ている。勿論、老若男女を問わず、会社に集まり、「ワンチーム」と声を掛け合い、退社後に仲間とビールジョッキ片手に愚痴を言い合うのが好きな人たちは一定の割合で存在する。だが今回のパンデミックで、在宅勤務は可能であることが証明されてしまった。シリコンバレーの企業で、リモートに切り替わったことで減益になったという話を私は知らない。寧ろ、最高益を叩き出したりしている。

すなわち、クリエイティブな仕事や集中してリサーチや企画をしないとならない職種には、痛勤や付き合い残業文化とは関わりなく、好きにリフレッシュする方法も取り込める勤務形態がベストであり、また可能であることも実証されてしまった。だからこそ、シリコンバレーで人々の移動も起こっている。これが競争力の原点であるならば、旧態依然とした出社型勤務に拘る日本企業の経営陣は発想を改める必要があるだろう。

ただそれを支えるためには、仮に一週間に数日でもリモート・ワークを取り入れようとすれば、従来とは全く違ったITインフラを企業は整える必要が出てくる。そんな無駄な投資は避けたいので、そうしたタレントは雇わずとも良いという経営者が居るとすれば、その企業は単に優秀な人材を囲えずに、徐々に衰退していくだけだ。

物質が豊かな時代に育ったZ世代、そしてデジタル・ネイティブな彼らには、最早パソコンは「紙と鉛筆での仕事」を楽にしてくれたツールではなく、紙と鉛筆自体が石器時代の石包丁を見るような感覚なのだからだ。似ていると思うかも知れないが、全く違う次元だ。だとすれば、デジタル・トランスフォーメーション(DX)は終わっていない。

ハイテク銘柄の値動きが見せる兆候

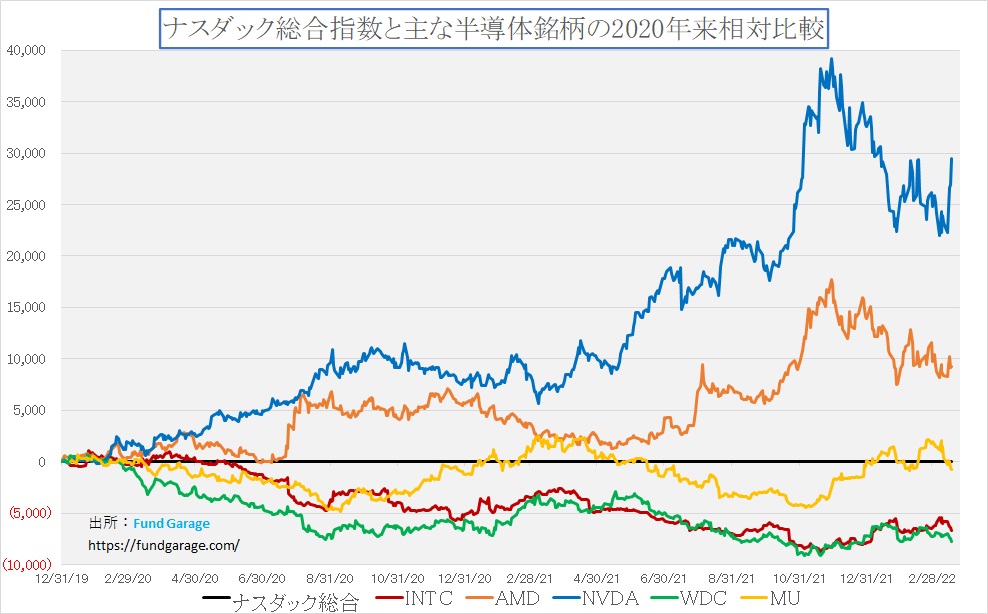

いつもの半導体主力5銘柄のな動きを示したチャートだが、この動きをジッと見ながら、この動きが示唆するものを考えていた。5銘柄の内、直近の動きがナスダックを大きくアウトパフォームしているのはエヌビディアしかない。AMDも、マイクロンテクノロジーズも、ウェスタンデジタルも、インテルも、皆ナスダックに合わせて月並みな動きでしかない。ならばなぜエヌビディアだけが大きくリバウンドし、そしてナスダックを更にアウトパフォームしているのだろう。

もしロシアに対する経済制裁の関係で、仮想通貨に動きがあったから、再びマイニング需要で買われたと見るのは早計だ。何故なら、各国政府が仮想通貨を使うなと締め付けているような状態だからだ。在宅勤務でゲーマーが増えている?そんな馬鹿な話でもない。エヌビディアのGTCの開催も22日からだ。勿論単なるテクニカル・リバウンドと見ることも出来るが、正直現段階では判然としていない。だが何かが起きている。

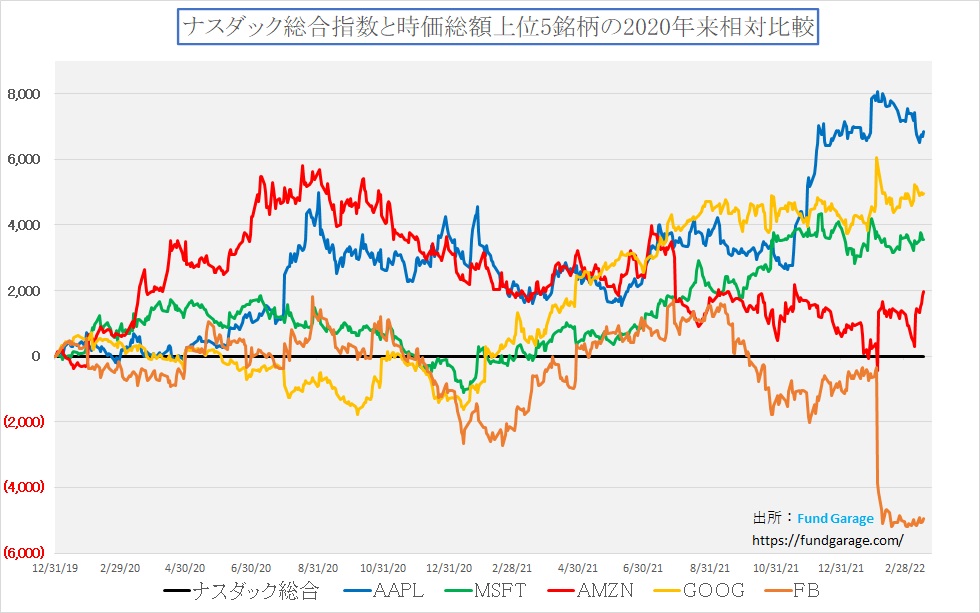

もうひとつ気になるのは、GAFA+Mの動きの中で、アマゾンが突出してリバウンドしていることだ。戦争で急に自宅に人々が籠るようになり、宅配便が伸びているなどという説明は三流以下のアナリストでもしないだろう。

強いて言えば、マイクロソフトとアルファベットも緩やかだがアウトパフォームしている。ここからシャーロックホームズの気分で推測すれば、実はこれら企業、NVDA、GOOG、MSFT、そしてAMZNに共通するキーワードはデータセンターとそのAIだということがわかる。

ロシアとウクライナの戦争で実弾が飛び交うことが戦争だという認識をしてしまいがちだが、実はサイバー攻撃もかなり双方が仕掛けていると言われている。またそこにアノニマスのようなハッカー集団までが加わっているとも言われている。

世の中にはまだまだたくさんのオンプレミスと呼ばれる自前のデータセンタを抱えてサーバーを稼働させている企業や政府が多い。だがどう考えても、サイバーセキュリティという観点から考えて、巨大クラウド・プロバイダーが提供しているものに比べれば、セキュリティ上脆弱であると言わざるを得ない。またマルウェアなどの実弾は、狙いがロシアやウクライナの施設であるにもかかわらず、波及的に関係ない世界にまで流れ弾が飛んでくることがあるようだ。

もしかすると、サイバーセキュリティ対策の有効な策は、クラウドサービスにオンプレミスから逃げることだと理解され、その需要を見始めているのかも知れない。

まとめ

ウクライナの子供たちが、親に連れられて国境まで到着し、受け入れ国のボランティアに温かい食べ物やお菓子(キャンディー)などを貰って、やっと笑顔を取り戻している姿を見ると、本当に胸が張り裂けそうになる。ある記事が告げていたコメントに「この少女が宿題を忘れたという以上に、何か悪いことをしたのでしょうか?」というのがあった。本当にそう思う。

なぜロシアがウクライナに侵攻したかを理解するためには、1990年以前のソ連邦の時代にも遡り、更に第二次世界大戦(大祖国戦争)や第一次世界大戦までを紐解き、更に「ロシア正教」の考え方にまで思いを巡らさないとリアルには理解出来ない。ウクライナに親欧米派と新ロシア派が居ることの背景などを理解せずに、軽々なことを語ることは難しい。ロシア国内にも、戦争反対派と、プーチン支持派がいるのとも同じだ。

だが、まず間違いないのは、小さな子供達には何の罪もない。ただ目の前で繰り広げられる不測の事態、残虐な出来事は彼/彼女らの目に確りと焼き付き、永遠に記憶に刻まれる。日本の戦国の時代、男の子は小さくても惨殺されたのは、それが将来復讐の芽となるからだ。今、それがウクライナに起きているが、逆に大祖国戦争と呼ばれた第二次世界大戦の記憶を伝えられているロシア人もきっと多い筈だ。

また日本のコロナ騒ぎでも同じことが起きたが、インターネットで能動的に情報収集をし、その溢れる情報の中から真実を見抜くことが日常の人達と、外部の情報は唯一テレビのみという世代の情報格差はここでも顕在化してしまった。また敢えて明言するが、ネットの情報だから既存メディアのものよりも正しいのだという認識は全く間違っている。ネットの情報も今やかなりフェイクとまではいかないが「俺/私はしっているもん!」という自己顕示欲からのものであったり、YouTubeのように広告収入目当てで、なるたけヒット件数を増やして、登録といいね!を増やそうとしているものがある。(因みに、Fund Garageは広告も表示していないし、会費のみが運営費なので、全くそれらとは性格が違うことをお忘れなく。勿論、会員は増えて欲しいですが・・・)

正規の大学教授というのはその分野の専門家である場合が多いが、最近はかなりその肩書も乱発されているらしい。そして経済学部の教授が市場に詳しいかと言えば、ご承知の通りで全く違う。

だが一次情報、数字はまず嘘をつかないこと、そしてそうしたものを複数絡めて整合性を取れば、徐々にリアルな答えも見えてくる。広告料収入を目当てとしているネットの媒体が無料で発信している情報は、正直、偽りを語っているものも沢山ある。またそれがコピペされて、似たように報じたり、語られたりしているものがある。

これからの時代は、如何に正確な情報をタイムリーに得ることが出来、きちんとそれを取捨選択出来るかが成功の最大の秘訣となるだろうと思われる。

残念ながら、今は未だ戦争は終わっていない。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。