米国景気が減速しているのは確かだ

今後の争点はインフレ対策を優先し続けるか否か

マクロ重視派の争点となる最大の山場はひとまず終了した。すなわち7月27日に行われたFOMCのことだ。FundGarageの直前の予想通り、想定されるベスト・シナリオである0.75%の利上げ、そして過度に今後の利上げ継続に未練を残すような議長の会見ではなかった(受け取り方はメディアやエコノミストによって様々なのは承知)。FOMCに関するFRBのプレスリリース原文はこちら。

ポイントは冒頭第一パラグラフで「Recent indicators of spending and production have softened. Nonetheless, job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low. Inflation remains elevated, reflecting supply and demand imbalances related to the pandemic, higher food and energy prices, and broader price pressures.」と言い放っていることだろう。要は「景気が悪くなりかけていて、雇用はタイトでインフレは収まっていない」とFOMCメンバーは今回も主張したということだ。

だが明らかに米国経済は軟化している。「景気の気の字は気分の気」と言われるほど、一旦逆回転が掛かりだすとそれが恐ろしく速いのはご承知の通り。既に先週末28日に米商務省が発表した米国の第2四半期の実質国内総生産(GDP)速報値は年率換算で前期比0.9%と2四半期連続で縮小となった。ブルームバーグなどが調べるエコノミスト予想中央値は0.4%増とプラス予想だったにも関わらずというところだ。中でも、米国のGDPの約7割を占める個人消費が1%増と、前四半期に比べても減速し、当然市場予想(1.2%増)をも下回ったインプリケーションは大きい。通常、2四半期連続でマイナスになるとリセッションと呼ぶ。

失業はジワジワ徐々には起こらない

日本では終身雇用が大暫定のために、会社が潰れるまでその時まで殆どの従業員を雇用し続ける、だが米国企業は経営防衛のために躊躇なく従業員削減を行う。ベースにあるのは転職市場が機能しているので、必要な段階で再雇用すれば良いという考え方だ。

さて問題はその従業員数削減の仕方だが、これまた当然のことながら、1人ずつ、丁寧に、細やかに、徐々にレイオフなどはしたりしない。一度に数百人から数千人、全従業員の1割とか2割とか、そうした形で行うのが普通だ。セクション毎に見れば1人か2人という場合もあるだろうが、会社全体では「人員削減」と決めたら一度にまとまった数の人が職を失う。

そして多くの場合、それは一社限りの現象とはならない。何故なら、ビジネスにはカウンターパーティーがあるのが普通であり、片方が調子が悪ければ、もう片方が良い筈が無い。当然ドミノ倒しのようにその影響は波及する。つまり一度ダムは決壊しだすと崩れるのは早い。

お財布の紐は一気に引き締まる

そうした流れが始まると、当然市井の人々の間では口頭伝承で情報が行きわたり、多くの人が将来を不安視し、まずは財布の紐を締めるのはどこの国でも同じ事。今の時代、情報の伝達スピードはとても速い。だから個人消費は一度崩れると直ぐに低下する。だが本来ならば、値段が上がろうが(最低限の衣食住に類するような)「本当の必需品」ならば、買えるところまで買わざるを得ない筈だ。「値上がりしたから買うのは止めよう」と言えるものは「本当の必需品」ではない。つまり「個人消費が全四半期よりも伸び率が低下」したということは、不要不急のものから順次購入をストップしだしたということだ。

その明らかな事例は「住宅」だろう。ホームレスからいきなり新規に住む場所を手当てする例は少ないだろう。普通は今でもどこかの屋根の下にいるはずだ。だからこそ、ローン金利も上昇していることも手伝い、近時発表されている住宅関連投資の統計はどれも按配が悪い。住み替え、買い替えを控え始めているということだ。

金利が上がろうが下がろうが住宅関連などの消費行動に大きな変化が起きない層はそれなりに雇用が安定し、将来不安が少ない層だけだ。そして米国の住宅建設や中古住宅販売の拡大を支えている層は、残念ながらこの層ではない。サブプライム・ローンで世界を揺るがした様な層が中心だ。

古今東西同じことが言えるのは、人々は住宅ローンを抱えて新しい家に住む時にこそ、多くの家電商品や耐久消費財を買い替える。所謂白物家電と呼ばれる、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、乾燥機、或いはテレビなどがこれに含まれる。当然家具やカーペット、或いはカーテンなども同様だ。住宅投資の減衰はこの分野に一気にブレーキを掛ける。その兆候が数値上で見え始めた時は既にある加速度がついている。

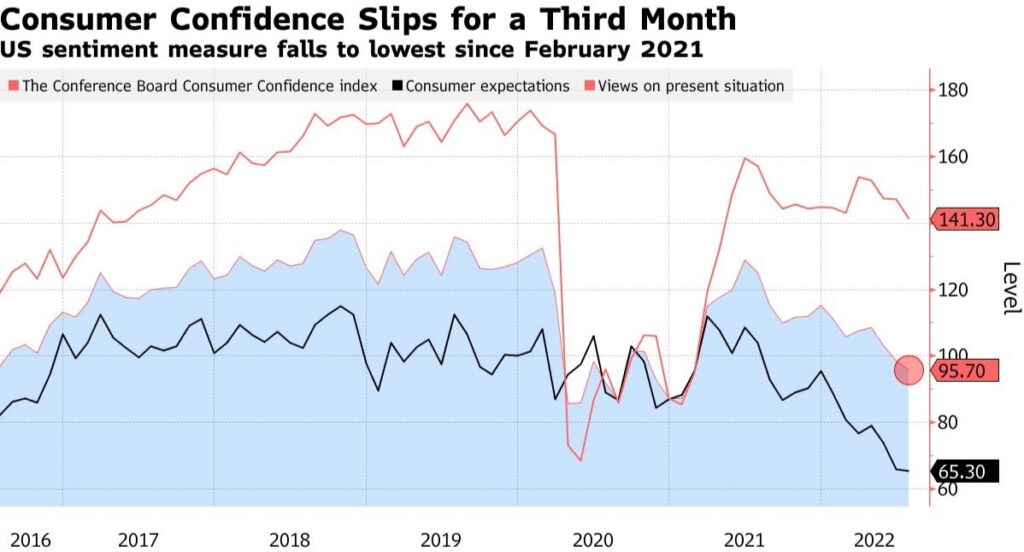

米消費者信頼感指数は3カ月連続低下

そうした一つの証左がこれだ。コンファレンスボードが発表した7月の米消費者信頼感指数(Consumer Confidence Index)は、95.7と2021年2月以来の水準に低下した。低下は3カ月連続であり、市場予想は97だった。

現状の暮らし向きは21年4月以来の低水準であり、今後6か月の見方については、2013年以来の水準にまで低下している。

問題は雇用が「十分にある」との回答比率が50%強と、過去1年の最低となったことだ。職を得るのが困難との回答も増えたようだ。これが最近始まっている大手ハイテク企業などの新規採用の凍結やテスラなどの雇用削減のようなものの影響なのか、サービス産業(空港作業のようなインフラ産業を含む)などの雇用のミスマッチによるものなのかということだ。いずれにしても、FRBの最大懸案事項であるインフレの大きな要因になっている雇用は崩れだしているとしか見えない。

それでも株式市場は上昇した背景

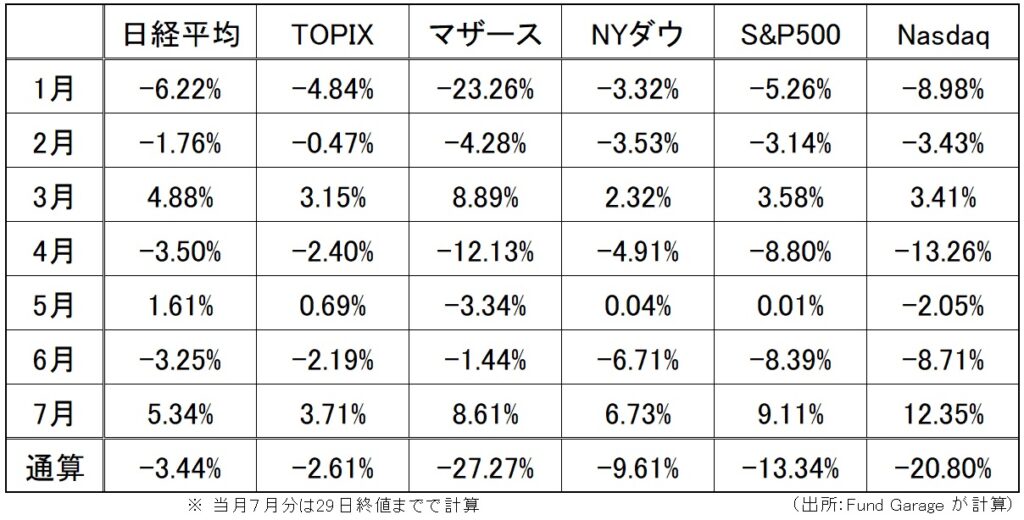

やはり市場機能というのは素晴らしいと今回あらためて思ったのは、タカ派のFRB地方連銀総裁が何を言おうと、メディアがインフレと「利上げ礼賛を連呼」しようと、米国債市場が実際に数値として示しててきたイールドカーブの動きは、レポートでもくどいほど追い続けてきたように、常に冷静に真実を伝えていたということ。そしてそれに同調するかのように、先行指標としての株式市場も上下動をしてきたということだ。まずは先週の株式市場の騰落率を見てみよう。

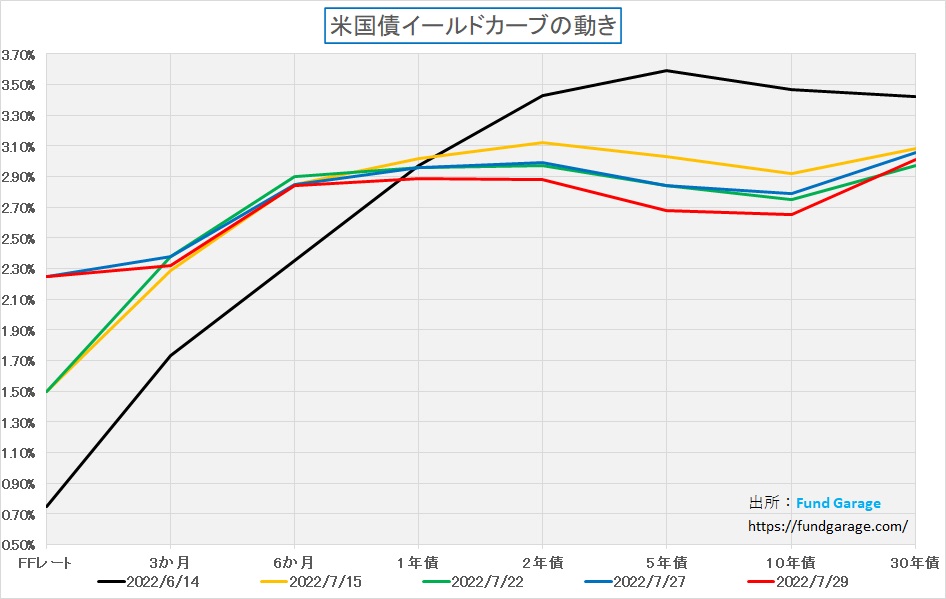

FRBの急激な利上げ、これによって、ある意味ではそれが功を奏したとも言えるのだが、景気は見事にスローダウンした。そしてそれを淡々と米国債市場も、株式市場も早々に既に織り込み、そしてその先を既に見ていた。それこそがこの先の利下げだ。だからこそ、2年債と10年債の逆イールドは厳しくなり、FOMCが近づくほどに寧ろ株価はリバウンドした。恐らく、一般的に風説で言われているような動きとは異なり、FRBはそう遠からずに利下げに追い込まれるだろう。

年初来の株価の月別の騰落率も非常に興味深い結果となった。FOMCで2度目の0.75%の利上げが決まる月に、長期金利がこれだけ下がり、米国株市場がこれだけ反転するだろうと予想する人は少なかった筈だ。

右肩上がりのビジネス・トレンド

米国企業の4-6月期決算が語るもの

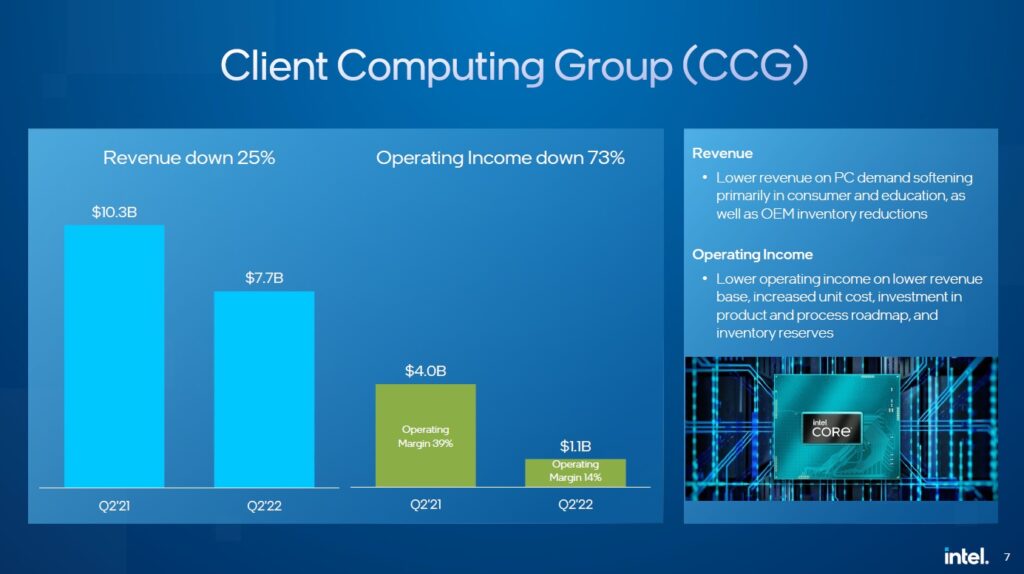

残念ながら現時点では「負け組」の代表格のようになってしまった感があるインテル(INTC)の決算から見えてくるのは、前回「絶対的な実需こそ強い」でもお伝えした見立ての正当性だ。まずは下記のインテル決算資料にある「Client Computing Group(CCG)」についての同社の言い訳を見てみよう。

他の資料でも色々と弁解しているのだが、要するに巨大な市場シェアに胡坐をかく殿様商売を久しく続けてきた結果、技術開発力でも一旦は叩き潰したアドバンストマイクロデバイス(AMD)に追い越され、市場シェアが大きいが故にパンデミック時には不労所得(学校などの特需)のように売り上げも伸びたが、それが諸刃の剣だったことに気が付かなかったということだ。またこの半導体不足の議論が喧しい現状において、「OEMの在庫削減が足を引っ張った」というのは、今までどれだけ強者の論理で無理矢理に押し込んでいたかということに他ならない。

「OEM inventory reduction」とは文字通りの意味で、OEM(デル、HP、Lenovoなど)が過剰生産をした在庫を削減しているということだ。インテルのCPUは2020年には供給不足から市場の混乱を齎したが、恐らく強者の論理で押し込み、その結果のつけが回ってきたのだろう。「education」分野での需要急増は公的な配布を含めて、一時的な特需だということは(半導体の)素人でも理解出来るだろう。アナリストたちがどの程度までその辺りを見抜けるかは分からないのが残念だ。

GAFAMとQCOMの決算が教えるもの

GAFAMとQCOMの5社の興味深い決算が出揃った。結論をひと言で表すなら「20年毎の大きな変革が進んでいる」ことが明らかになったということ。アマゾン、アルファベット、マイクロソフトの各社決算を牽引したのは他でもない「クラウド」だ。勿論個別にネット通販のインフレ耐性的な底力が見えたとか、検索エンジンの強さが分かったとか、或いはサブスクリプション・モデルの強さとか、個別にそれぞれ特徴があるが、3社の共通項は「クラウド」だ。

そしてもうひとつ。高価なiPhoneは売れたが、廉価モデルもあるandroidスマホ用のCPUを独占するクアルコムはそこに大きく足を引っ張られたということ。中国がロックダウンで需要が抑えられたとか、ロシアのウクライナ侵攻によるマイナス影響は、ハイエンド・モデルよりも、寧ろ裾野が広い方にダメージを与えている。

これはある意味では前述のインテルの状況と似ている。もちろんandroidスマホにはXPERIAやGalaxyなどのハイエンドモデル用のCPUもあるが、未だに日本では実質無料提供されるモデル(実際に今年の3月頃に私自身が貰いました)に搭載されるCPUもある。そうしたレイヤーの商品はマクロ景気のダウンターンで最も影響を受け易いのは仕方のないことだ。

ただ一方で、アマゾンの決算はウォルマート( WMT)やターゲット(TGT )などの同業者に打撃を与えている在庫問題が無縁であることを証明した。これはインフレ下において、消費者は消費行動を控えているという仮説の方ではなく、賢い消費の仕方に変異したという仮説が正しかったことの証と言える。前回、アマゾンのPrime Dayが大成功だったことからのFund Garageの推量の適切さも裏打ちしてくれた。

メタ(META)の決算とアルファベット(GOOGL)の決算が明暗を分けたのは広告宣伝収入の違いだ。ただ今回のこの決算だけ(メタの場合は前回もだが・・・)を見てメタ(META)の将来性に疑問符を灯すのはあまりにも早計だろう。こうした事態になることを見越したからこそのザッカーバーグCEOの英断が昨年行われたのだからだ。メタバースが否定されたのならばメタに将来性は無いが、事実はその逆だ。身近なところでは近時東京大学でメタバース工学部(東京大学大学院工学系研究科・工学部が中心となり、産官学民一体となり、DX人材の育成を進める)なるものまで登場することが発表された。

またSNSについても、恐らく写真の共有から動画の共有への過渡期が今なのだと思われる。アルファベット(GOOGL)が検索エンジンの広告宣伝収入モデルからクラウドに軸足を移しているのも、同様な判断があったからだろう。

そして何より、これらITの巨人たちが真剣に、そして必死な取り組みをしているクラウドこそ、まだまだその利用は始まったばかりであり、単にオンプレミスのデータセンタが移行する先がクラウドなのではないということが肝要だ。ひとつの用途がAIであり、それがIoTなどのエッジソリューションへと繋がる。その背景は何なのか、逆にそれがどういう変化を後押しするのか、それを見極めることが肝要だ。携帯電話が「喫茶店で待ち合わせ」を失くしたのと同じ意味だ。

これらビジネス・トレンドの先までを見据えてこそ、IT関連投資は成果を収めることが出来る。コアとなる複数社のビジネスモデルとコアコンピタンスを確りと把握し、それらの各四半期などの状況から立体的に構造変化を組み立てる。そして何が根底で骨太に起きているのかを見極めること。

各社の決算発表の時、当然投資銀行の担当アナリストが質問を投げ掛ける。そのアナリストたち、当然所属する投資銀行の名前はビッグネームだが、正直に、本音ベースで、ここだけの話をすれば、「この人、凄い詳しいな」と思う人はあまりいない。昔は「敵にわが手の内は見せない」という作戦も有り得たが、近時は個別MTGで掘り下げることがフェアディスクロージャーの関係で出来なくなっている以上、そんな悠長なことは言っていられない。

ならば何故「凄い詳しいな」と思われるアナリストが少ないかと言えば、半導体のアナリストは半導体、電子部品のアナリストは電子部品、半導体製造装置のアナリストは半導体製造装置、自動車は完成車と同部品などに担当が細分化されているからだ。縦横無尽に比較したり、繋がりを見つけることが出来ないからというのも一因だ。だから投資家の方にこそ、勝ち目はあるとFund Garageでは考えている。

正に今回の4-6月期決算のインプリケーションはそこにあると思われる。

まとめ

必ず起きる、ベア派(悲観論派)の巻き返し

米FOMCで0.75%の利上げが決定して以降、株価は堅調だ。悲観論を織り込み過ぎたという反省と、そもそも市場コンセンサスを上回るガイダンスを発表した企業の株が買われているからだ。

だがこのままベア派(悲観論派)が白旗を振るとは思えない。事実、マクロ景気自体は米国債券市場のイールドカーブが示すように2年と10年の金利で逆イールドが続いている。そして絶対水準的には6月に2度目の利上げが0.75%に及ぶ直前の水準の遥か下になっているのがわかる。この意味するところはすなわち景気のスローダウンだ。また週末現在のイールドカーブ(赤線)のように、恐ろしくフラットなカーブは滅多に見たことがないことも添えておこう。

ならば「勝ち組」だけ投資すれば問題ないだろう、という程には市場は単純ではない。インテルがこけると、当然その裾野は広い。例えば日本株のイビデン(4062)などがその典型だろう。インテルのCPUパッケージの主力ベンダーである以上、インテルの決算が悪ければ、こちらの見通しも悪いだろうと受け取られる。

また白旗を挙げるということは、そのアナリストなり、エコノミストなり、或いはメディアの「分析の信頼性」に対して傷をつけることになる。過去何度もそういう事例を見てきたが、実力行使でネガティブ評価を正当化しようとする場合もある。残念ながら、実力があると思われているランキング上位のアナリストで、所属がビッグネームの投資銀行ともなると、顧客もビッグネームが並ぶ。すなわち、そのアナリストの支配玉が多いということだ。

株価は長期的には企業収益に収斂するが、短期的にはどうしても需給要因が強い。一般の個人投資家だとあまり気づかない話だと思うが、想像される以上に金魚の何とかの如く、ビッグネームのアナリストについて回る大手機関投資家は多い。それが通常は彼らの勝利の方程式だからだ。

今週のアドバンスドマイクロデバイス(AMD)の決算も気になるところでもあり、まだフルスロットルにするのはもう少し待つべきだと思う。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。