FRBの利上げ固執に市場は諦めムード

米景気にリセッション耐性を期待する株式市場

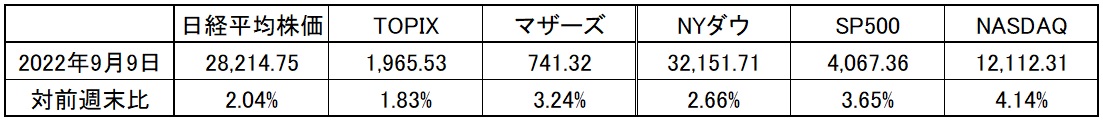

先週の米国株式市場の動きを読み解くのはとても難しいだろう。正直な話、私でも「クリスタル・クリア」に「なぜ米国株式市場は上昇したのか、取り分けナスダックは1週間を通じて+4.14%にもなる上昇を演じたのか」という理由を説明することは難しい。そこには大きな仮説を並べ立てるしかない。何故なら、この数か月間のストーリーとはやや違った流れになっているからだ。まずは先週一週間の各市場の騰落率を確認しておこう。

ご覧いただける通り、「高PER銘柄」とか「グロース中心のハイテク銘柄」で構成されると一般に認識されているナスダックがベストパフォーマンスを叩き出している。Bloomberg辺りに言わせると「利益実績のないテクノロジー企業や「ミーム」銘柄なども買われた」だそうだ。「ミーム」銘柄とは、「SNSなどで大きく注目が集まり、短期間で急激に株価が上昇した銘柄のこと。 一般的に企業の業績に関係はなく、ツイッターなどのSNSによって株価が上下する」銘柄ということになるが、具体的にどれとどれとどれ、という定義は曖昧だ。そして「なぜ、動いたのか。何かきっかけになるような経済指標の発表や、決算などがあったのか」ということになると、土曜日の午前中での確認の限り、実はWSJ誌、ロイター、Bloomberg、当然「日本経済新聞」共に、納得いくような解説は可笑しくなる程、何処のメディアもしていない。最も説明を困難にしている事象は、米国金利、それも期間3か月、6ヶ月、1年、2年、5年までの各期間の金利が、少なくとも8日から9日に掛けて上昇していることだ。

投資を続ける上での最強の勉強法とは?

私はずっと以前から(ファンドマネージャー時代から)、毎朝早朝(5時過ぎ)に終わったばかりの米国市場と、前日の日本市場の株式、債券、為替、商品などのデータをExcelに記録するようにしている。このことは以前にもお話した。「FG Premium Report 12月27日号(【保存版】2021年から2022年へ」には、その為に利用しているExcelのひとつを参考までにダウンロード可能とさせて頂いた。当然他にもファイルはあり、都合全部で8種類のExcelを目的別に毎日休むことなく更新し続けているのだが、その一番の理由は「何がどう動いたのか」ということを、自分の脳という「AI」で「人力学習(対語は機械学習)」させるためだ。そして推論を立てるためだ。MFCLのような個別銘柄もチェックしている。

そして当然のことながら、自分自身のポートフォリオのパフォーマンスも確認する。そしてこの1週間、実は毎朝最初にチェックしたのは、通常は一番最後に行っている自分自身のアカウントで保有している銘柄群の動きだ。それを確認してから、市場のデータを追ってみた。

ひとつひとつ徐々にExcelが出来上がっていくうちに、段々と市場の全容が見えてくる。その段階ではメディアなどの解説には一切触れず、数字からだけで推論を立てる。主要な経済指標が発表になる日は予め分かっているので、例えば「雇用統計が悪かったのかな」とか、「あそこの四半期決算、良かったみたいだな」とか、数字の結果からだけで背景事由を推論する。

実はこれが市場動向を考える上で最強の勉強方法だと思っている。それはまず第一に人間の脳はそんじょそこらのAIとは比べ物にならないぐらいに能力が高いからだ。マシーンラーニング(機械学習)ならぬ人力学習と敢えてへつらってみたが、現実に人間の能力を超えたAIはまだ出来ていない。単純に演算速度を上げることは出来ても「ニューラルネットワーク」を自ら白紙から書き上げられるAIは今でも無いからだ。

そして適当に推論が固まってきた段階で、まずは答え合わせとして、WSJ誌やロイター、或いはBloombergなどの欧米経済情報誌の記事を探す。それは一種の答え合わせでもあり、逆に「それって違う気がするな」という市場認識への問題提起にもなる。そして朝食を取りながらモーニングサテライトなどのテレビニュース(録画し、最初の10分から15分程度の)の海外情報だけを聴く。つまり事実報道のみを視聴する。市場解説になった途端に、自分の思考に余計なバイアスを掛けないためにもNHKなどの他チャンネルに変えてしまう。

今週は今までのDeep Learningが役に立たなかった筈

もし今年のはじめ辺りからでも、同じように株価と金利の動きを日常的に追っている人が居たら、恐らく今週は混乱しただろう。今まで仮に株価が下がっても「短期金利は上昇したが、長期金利は上昇していない」という状況だったからだ。すなわち、金融市場の中で、米国債市場だけは冷静に常に中央銀行にワーニング・メッセージを送っているかに見えていたからだ。だが先週はそのニューラルネットワークによる推論は答えを返さず、恐らく「エラー」となった筈だ。何故なら、先週は長期金利も上昇したからだ。

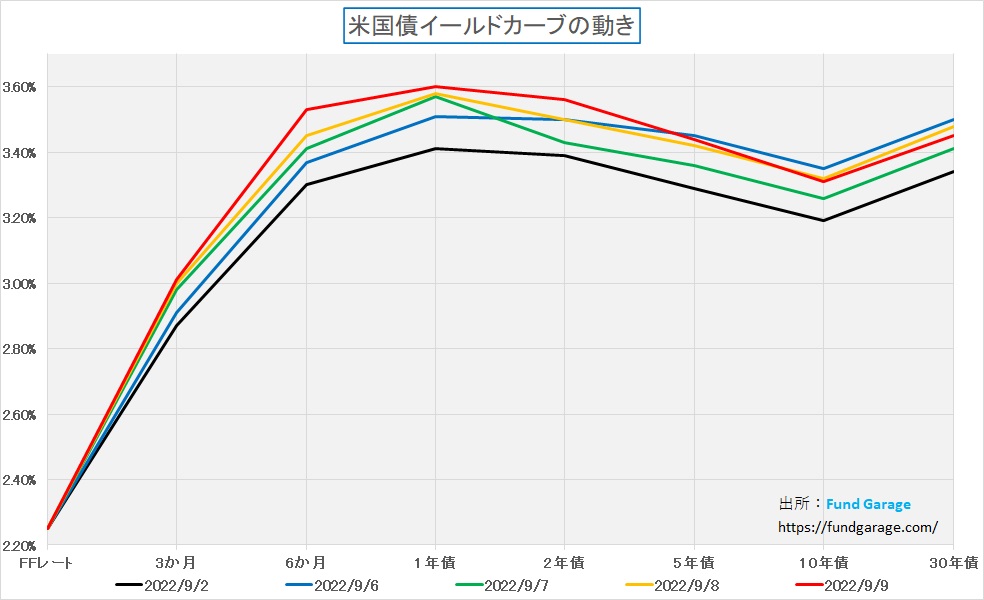

上のチャートが示しているのは、先週1週間の米国金利のイールドカーブだ。前週末9月2日が黒色の線、先週末9日が赤色、その間を青、緑、黄色で表した。一目瞭然なのは全期間で前週末9月2日よりも金利が上昇していること。だがよくつぶさに観察してみると、1年債金利までは毎日前日比で金利は上昇しているが、10年債金利のところを見て貰うと、2日→7日→9日→8日→6日の順で金利が高いことがわかる。ただこれすなわち全期間の「債券が売られている」ことの証だ。

チャートが示す通り、10年債金利は6日が3.350%と一週間で最も高い。週末2日の雇用統計発表を受けて、米国株式市場は下落していたので、ある程度はもう織り込んだものと考えていたが、週を跨いで(月曜日5日は休場)6日の債券市場はあらためて9月FOMCでの利上げを織り込みに行った。つまり金利が上昇したということだ。故にナスダックを筆頭に株価は急落した。チャートで見る通り、黒い線に比べて、青い線の方が、全期間に亘って上方にシフトして金利上昇しているのがわかる。

しかし、その翌日7日からの意外にもナスダックを含む米国株市場は3連騰となった。重要な経済指標の発表もこの間には無く、また1年以下の金利は全て毎日徐々に上昇している。つまり期間の短い金利の方は利上げを織り込みに行っているということだ。タカ派のFRB関係者の発言などを受けての短期金利の動きだと思われるが、その金利上昇を横目に、今までの動き方と異なり、株式が買われた理由を明瞭に説明したメディアは殆どない。(どこのテレビ局とは敢えて言わないが、「はぁ??」と聞き返したくなるような支離滅裂、論旨滅茶苦茶な解説をしたところがあり、思わず吹き出しそうになった(笑))

その難しさが正に前述の長期金利の動きにある。すなわち、6日に先週で一番高い3.36%(+16bp)にまで上昇した10年債金利だが、その翌日には一転して3.26%と先週の最低にまで低下した。この動きに関して債券市場の言い分を推論すると、6日についは「8月の雇用統計を受けて、FRBは9月のFOMCで0.75%の利上げに踏み切るつもり、もうそれも止む無しだ」と矛を収めたが、しかし7日については、更に短期金利が上昇するのを見ながら「さはさりながら、景気のリセッションは避けられないだろう」と想定し直し、リセッション懸念のワーニングも含めて10年債金利は低下した。

問題はそこからだ。実は8日と9日は中長期の金利も上昇している(10年債金利は9日の方が1bpだけ低いのだが)。これが意味するところは、もしかすると利上げによるリセッション懸念からの離脱、或いは米国景気は利上げに対しても「リセッション耐性」が強くなっていると考え始めたのではないかと推論出来る。2年債と10年債金利の長短逆転の度合いが緩んだことがそんな推論を想起させる。実は8月中旬には長短逆転は0.46%にまでなってリセッションを織り込みに行っていたが、先週はそれが0.15%~0.25%と随分と緩和したからだ。すなわち、逆イールドが緩くなってきているということだ。

0.75%の利上げが始まって以降の動きから

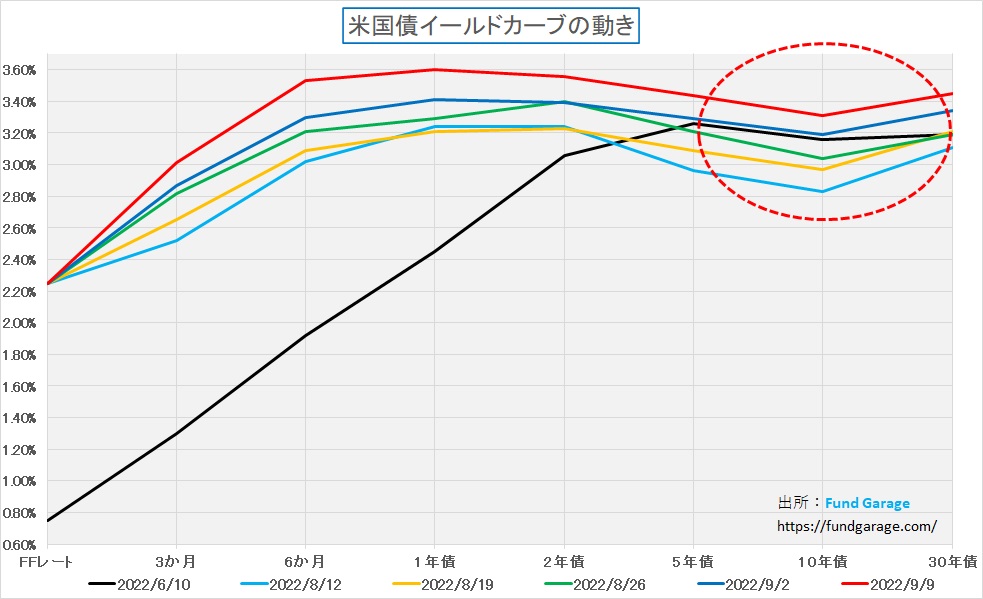

「金利上昇は(グロース銘柄を中心に)株価にマイナス」というのはよく聞く風説だが、以前にもお伝えしたように、6月の0.75%の利上げの直前と比べて、10年債金利水準は大して変わっていないという事実を再確認しておきたい。6月10日(黒線)の10年債金利は3.16%だが、9月2日が3.19%、9月9日が3.31%、すなわち15bpしか上昇していないということだ。この間、0.75%の利上げが2回あったので都合1.5%も上昇している。逆に株価が上昇した8月、8月12日(水色)の10年債金利は2.83%と、利上げ前に比べて寧ろ△33bpも下落している。

何をここで推論出来るかといえば、8月の株価上昇は「もうFRBはそうそう利上げは出来ないだろう。寧ろリセッションに突入する恐れから、早期に利下げに転じるかも知れない」というシナリオだ。だからその通り、やや楽観的に株価は上昇したが、その期待は一応「ジャクソンホール会議」でのパウエル議長発言で消えてしまった。

だが8月の雇用統計を受けて、市場の脊髄反射反応が終わると、再びもう少し冷静に考えはじめ、利上げで叩かれる部分は米国経済の全体景気から考えたら極一面かも知れない、悲観し過ぎている程にリセッションは厳しくないかも知れないと考え直し始めたいうものだ。米国景気のリセッション耐性を考え始めたということだ。ヒステリックにワーワー騒ぐ外野を無視し、市場は冷静に状況判断をするものだ。

企業収益はダメージを受けていない

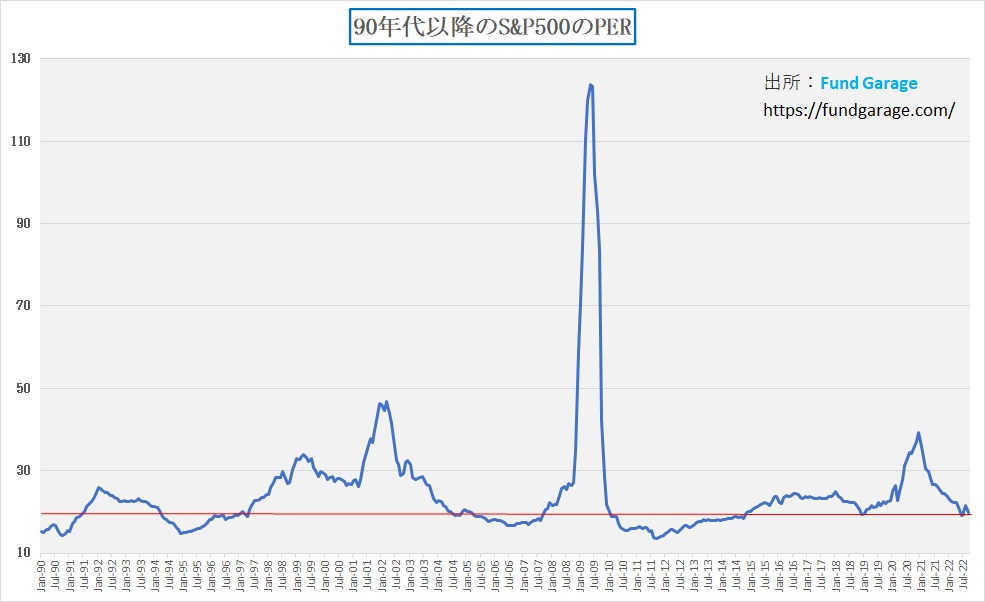

4-6月期決算を見ても、5‐7月期決算を見ても、企業収益の大きなダメージとはなっていない。そして当然のことながら、「右肩上がりのビジネス・トレンド」は数多続いている。下記のチャートはS&P500の予想PERの推移だ。実はこのチャートの最終日は意図的に9月8日、すなわち9日の上昇を織込む前なのだが、これを見て「PERが高いから株価は割高だ」という人は居ないだろう。はっきり言えば「バリュエーション的には安い」と言える。チャートは1990年以降のものだ。結果、株価は上昇した。

かつて「華々しいIT企業の株価はバブル(高PER銘柄)であり、やはりGEやGMなどの技術力と伝統と歴史を持った企業が強い」と言われた時期があった。その後の顛末については敢えて言うまでもない。悲観論の旗振り役はPERが高いことを常に「バブル」だと批判するが、PERが高くなる、いやPERが高いと思われるところまで買い上げられる銘柄には、そうなるべき理由があるのだ。だが常に「玉石混交」となるリスクはあり、そのふるい落としが行われる。その一方の真実として、低PER銘柄にもそれなりな理由があり、余程上手なターンアラウンドが無い限り、「低バリュエーション株」は「万年割安」で過ごすことが多く、そのまま退場となることも多々ある。GE、GM、東芝、日産自動車などがその典型だろう。

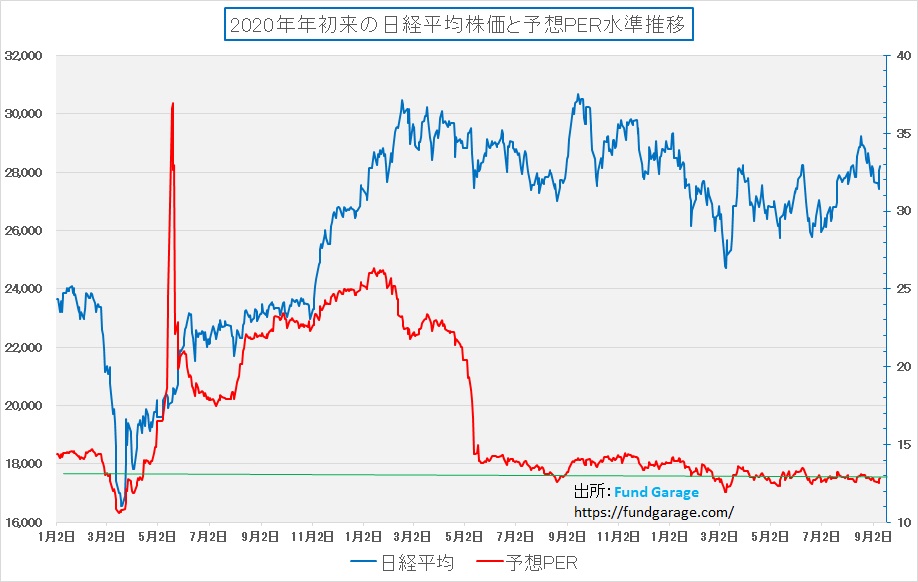

念のため、併せて日本株のバリュエーションについても確認しておこう。結論は「バリュエーションは安い」のひと言だ。ただ日本市場、すなわち日本企業にはグロース・ドライバー、言い換えると「成長の原動力となる世界に冠たる秀でた実力」を持っている企業が余程熱心に探さないと見つからない状況になってきたことには注意を要する。国際分散投資のカントリー・アロケーションとして数%割り振られる中で、海外投資家が何をどう評価するか、どこならば見てくれるのか、残念ながら、トレンドは地盤沈下だ。

ハイテク株はリターン・リバーサルが見える

NYダウが+2.66%となる中で、+4.14%の上昇となったナスダックだが、残念ながら、まだ個別の物色動向を読み解けるほどの動きにはなっていない。見えてくるのは「リターン・リバーサル効果」だけとも言える。リターン・リバーサル効果とは「過去のパフォーマンスの低い株式が、その後長期的に高いパフォーマンスを出し、反対に、過去のパフォーマンスの高い株式は、その後低いパフォーマンスになるという現象のこと。 資本市場におけるアノマリーの1つとして知られている。」と言われている。

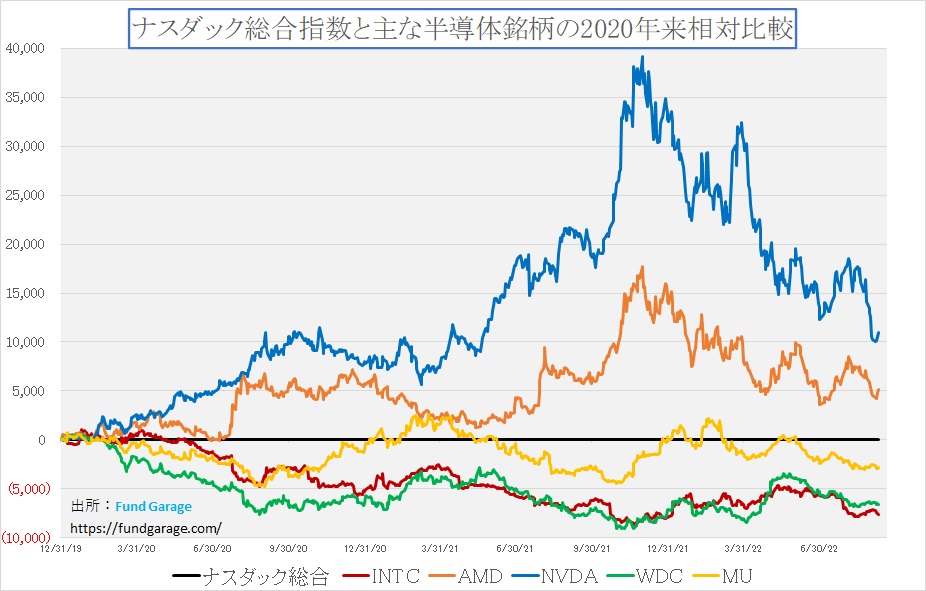

その意味では、ナスダックは全体としてより売られていたので、NYダウなどと比較すると、指数全体自体も「リターン・リバーサル効果」とも言えるのだが、個別に見ても現時点で物色動向を断定するのはやや早計な感じでもある。まずは半導体銘柄で言えば、GPUを中心にAIなどのニーズを取り込んだ勝ち組系と、パソコンやスマホ依存度の高い銘柄とに分けることが出来るが、足許の反応は短期的な「リターン・リバーサル効果」が見えているだけかも知れない。なぜそう言えるかといえば、GPUやAIに関する市場の認識はまだまだ低いと読むからだ。

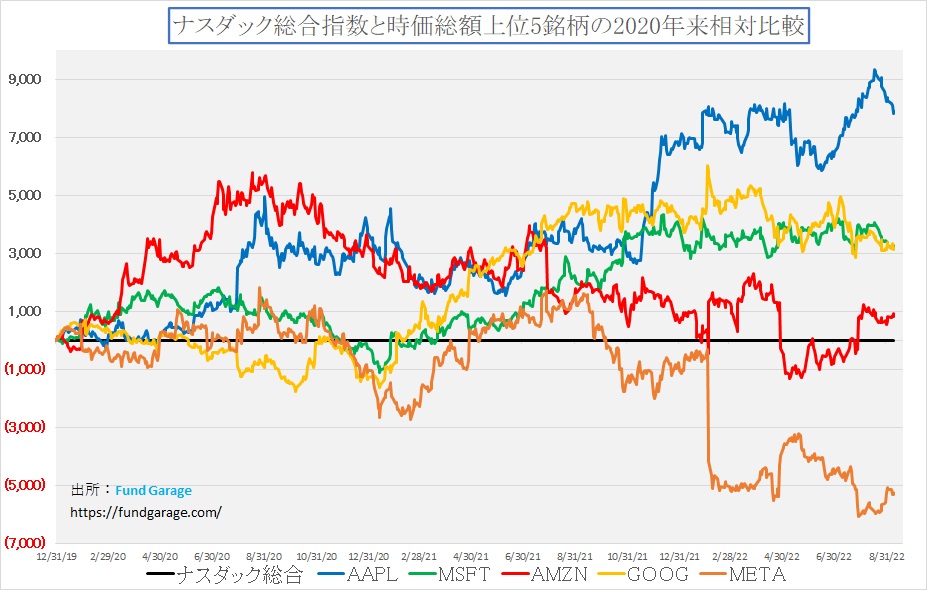

その一方で、時価総額上位銘柄については、やはりマクロ景気が大きくは失速しないということを期待しているのかも知れないという見方をすることが出来る。単にこれもリターン・リバーサル効果だと言えなくも無いが、金利と株価の関係から推論からすれば、amazonのアウトパフォームは説明がつく。同社は消費関連の化け物企業となりつつある。すなわち、マクロ景気の動向を敏感に反映するということだ。

原油価格の急落は朗報だ

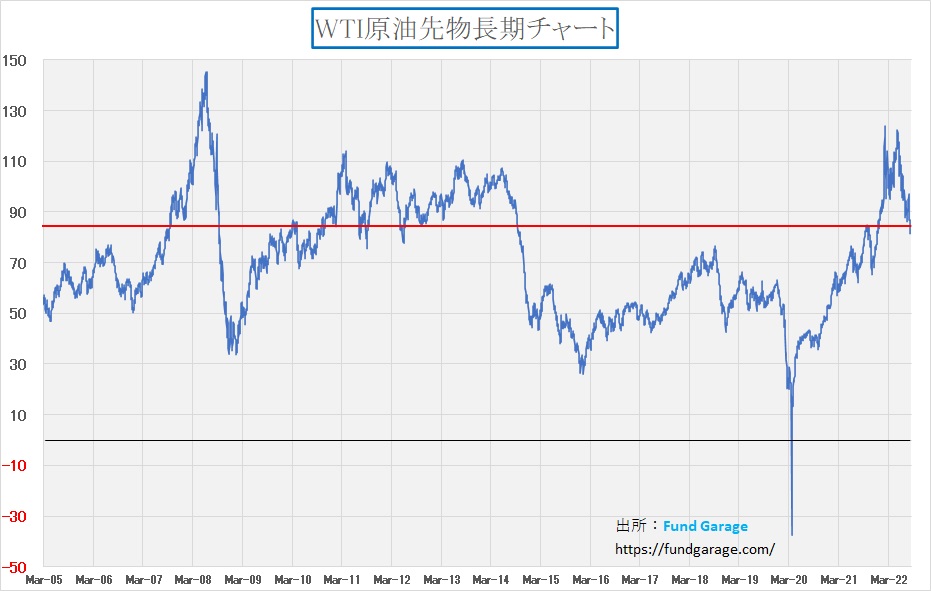

先週、WTI原油先物価格は81ドル台にまで下落した。8月29日まで僅か2週間も遡れば97.01ドル/バレルまで見えて来るにも関わらず、9月7日には81.74ドル/バレルにまで価格は下落している。傍らで連日欧州の天然ガス価格急騰に対する悲観論が席巻しているのだが。勿論、天然ガスの供給をロシアが握っている以上、欧州はそこからの離脱を早めないとならないが、原油価格が2010年頃からの過去10数年来の安値水準にまで低下してきた意味は大きいだろう。

問題はSDGsやESGと言った話や、ストレートに地球温暖化防止やカーボンニュートラルといった話とどう繋げるかだろう。いくら原油価格が下がろうとも、爪に火を灯してでも地球温暖化を阻止し、カーボンニュートラルに向かって突き進むというか、現実的な妥協点を見出すのかだ。だが既に原子力発電については、世界中が311以降の厳しい考え方とは変わってきていることは指摘しておきたい。

この話の延長線上には、電気自動車(BEV)の話があり、どちらに世界は向かっていくのか、非常診興味深く見ている。

右肩上がりのビジネス・トレンド

新しいiPhone 14 の魅力

アップル(AAPL)が8日深夜の「Far Out」イベントでiPhone 14 Proシリーズを発表した。6.1インチディスプレイの「iPhone 14 Pro」と6.7インチの「iPhone 14 Pro Max」を揃え、昨年のiPhone 13シリーズと同じ構成となっている。

また同じタイミングでApple WatchやAirPods Proなども発表したが、直感的に今回のモデルから新しいニーズを掘り起こしそうだと思っている。実際、新しいスマホモデルが発売されても、相当なヘビーユーザーかマニア、或いは何でも常に最新モデルを持ちたがるタイプの人でない限り、そのCPUが「A15 Bionic」から「A16 Bionic」に変わり、製造プロセスも5nmから4nmとなり、搭載されるトランジスタの数が150億個から160億個に増加した、と言われても、そうそう食指をそそられるということは無いだろう。一般的には「So what?」の筈だ。

実際のところ、写真や動画周りの機能は更に向上し、そして拡充して素晴らしくなったのは事実のようだが、ならば自分の利用状況に照らして、現在使っているiPhone 12 Proで満足し切れていないかと言えば、既に「とても綺麗な写真が撮れる素晴らしいデジカメ」という認識でいるのは事実だ。正直、私の技量では、構図の取り方やタイミングの掴み方の方が余程大問題で、それをかなりiPhoneの力でカバーして貰っていると思っている。だからカメラ機能が更に向上したと言われても、それがために新しいモデルに買い替えるインセンティブになるかといえば「ならない」というのが本音。確かに機種を新たにすればバッテリーのもちは良くなるだろうが、それさえも今現在(約2年間使用)の実生活で不便をするほどバッテリーの減りが早くなったわけではない。

だが、今回のiPhone 14シリーズ、そしてApple Watchは欲しい一品となった。それは今までとは異なるタイプの機能が搭載されたからだ。つまりスマホやスマートウォッチが従来担って来たファンクションとは全く異なる追加の能力が加わったということだ。

AI機能が強くなったiPhone 14 シリーズ

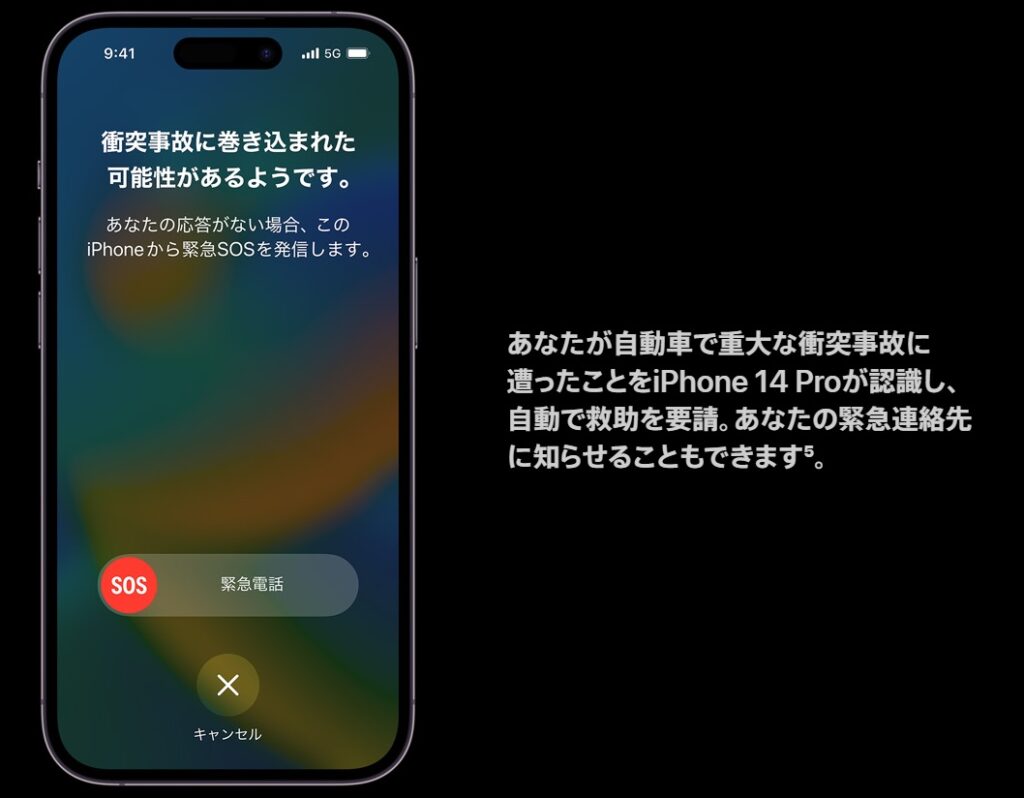

まずは百聞は一見に如かず、どんな機能かといえばこれが欲しいと思うものだ。

人間、いつ何時、交通事故や災害に出くわすかは分からない。どんなに注意をしていても、自分自身で運転をしていれば当然事故を起こす確率はゼロではなく、また道を歩いている時やコンビニなどにいる時でさえ、クルマに突っ込まれる可能性はゼロではない。クルマもエアバッグが開くと自動的に安否確認の電話が掛かってくるように最近はなっているが、そうした状況に対して通信機能とGPSの組み合わせは非常に心強い。

だが問題は、クルマならば「エアバッグが開いた時」というような物理的現象で事態を「事故発生」と特定することが出来るが、歩行中、或いはタクシーやバス、或いは電車などの公共交通機関に乗車中の人間の状態・挙動などから「事故発生」を特定して「SOS」を発することは難しい。何故ならば、それが単に躓いて転んだだけなのか、跳ね飛ばされたのか、或いはスマホだけを落としたのかなど、中々「エマージェンシー」の状況判断は難しいからだ。

今回のiPhone 14は事前に充分なAIのマシンラーニングを行い、それを担えるCPUを搭載することでそれを解決し、新機能として盛り込んだということになる。前々回にAIとGPUのことをお伝えしたが、多くの処理をAIとして担わせるのならば、それが仮にエッジAIとしてでも、当然GPU機能が強ければ強いほど精度が高くなるし、処理も速くなる。例の「並列処理」のためだ。その点、アップル社のCPUはM1やM2にしても、iPhone用のA15やA16にしても、GPU機能がそもそも強い。アップルはこの点を踏まえ、次のように説明している。

当然、CPUやGPUといったものだけでなく、加速度センサーや方角を見るジャイロスコープなども組み合わさっているが、要はAIがそれらを使ってiPhoneに起きたことを解析し、事故の可能性を判断、「大丈夫ですか?応答できますか?」と問い掛けてくるということだ。もし持ち主による返答が無ければ、然るべき人なり救急機関に位置情報と共に通信が送られる。これは今までのスマホには無い機能だ。

Apple Watchがダイビング・コンピューターになった

スマートウォッチを利用している人は増えてきていると思う。実際使ってみればわかると思うが、ジュエリー(貴金属)のように腕時計を使う場合を除き、スマートウォッチを日常使いにするメリットは大きい。コロナ禍が続いている今、もし罹患した場合に「血中酸素濃度」が手軽に測れる機能は万が一の場合に安心だ。更に、心拍数や心電図も測ることが出来る。(前回もご参照ください)

そんなApple WatchにApple Watch Ultraという仲間が加わった。「頑丈なチタニウムケースに、高精度2周波GPS、最大36時間使えるバッテリー、自由をもたらす携帯電話通信機能を搭載」というのが売りだが、私に取っては下の写真の表示画面の状態で使えるというのはとても便利な追加機能だと思うし、この機能は海人以外にも、アウトドアスポーツを好む多くの人が待ち望んでいた機能かも知れないと思う。

上記画面はスキューバダイビングをする人ならば直ぐにお分かりだと思うが、所謂「ダイビングコンピューター」のそれである。水中の水圧が2気圧(水深10m)、3気圧(水深20m)といった場所で、外気圧と均衡するように調節された高圧空気で呼吸しながら楽しむスキューバダイビングは、体内に窒素が溜まり易い。そこで「ダイビングコンピューター」などを使いながら適切な状態を管理(オープン・ウォーター講習で最初に学びます)しながら水中世界を楽しむのだが、今までの各社のダイビングコンピューターには通信機能はついていない。

実はダイバーにとって、恐らく山登りなどを楽しまれる人も同じだと思うが、非常に望まれる機能のひとつは、トラブル発生時に「SOS」を発する方法だ。荒れた海の中(水面)や視界が悪化した山の中で、万が一仲間とはぐれてしまった場合、下手に動き回るよりもジッとして自分の位置を救助隊に伝えて助けを待つ方が良い場合が多い。

このApple Watch Ultraは、通常のApple Watchの機能に加えて、水深100m(水圧11気圧)まで潜れるようになっている上に、非常時にはGPSによって位置を把握して電話を掛ける機能を持っている。もちろん「通信圏外」に出てしまえば話は別だが、通常のレジャー・ダイビングなら「通信圏外」になるような僻地、遠洋で潜ることはあまりない。更に、概ね周囲180mに響き渡るような大きな音のサイレンを鳴らすことも出来るという。

現実にはこの機能をダイバーが実際に利用せざるを得ない状況はまず滅多には起こらない。ただ重要なことは、もし万が一そうなっても、レスキューを求める手段があるということが、トラブルに慌てている時にパニック状態になるのを回避してくれるということ。人間誰でも「出口がある」と分かっていれば、そうそう簡単にパニックにはならないからだ。

毎年海水浴客の事故も無くならない。そうした人も、もしこの機能を持って海に入っていれば助かるかも知れないと思う。こういう「新しい機能」というのは新商品のセールスを伸ばすカギとなり易い。

AirTagは是非欲しい新製品

もうひとつ、これはあったら本当に便利で助かりそうだというものが誕生した。それが「AirTag」という「見つける天才」。モノは下の写真のような丸いもので、ネームタグのようなモノに入れて使うようだ。何が便利かというと曰く「お財布が見つからない?AirTagが付いていれば大丈夫。「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブで、AirTagの内蔵スピーカーに音を鳴らさせましょう。」或いは「AirTagが近くにある時は、iPhoneが「正確な場所を見つける」機能で、AirTagまでの距離と進む方向を表示。」という。

その仕組みについては曰く「AirTagは、近くにある「探す」ネットワーク上のデバイスが検知できるように、安全なBluetooth信号を送信します。すると、信号を受け取ったデバイスは、AirTagの位置情報をiCloudに送信。あなたは「探す」アプリを開いてマップ上で確認できるというわけです。このプロセスは完全に匿名で行われ、情報は暗号化されるので、あなたのプライバシーは守られたまま。効率も良いので、バッテリー残量やデータ使用量を心配する必要はありません。」だそうだ。

お財布やキーホルダーには是非つけたいとタグだと思うが、如何だろうか。便利な時代になったものだとつくづく思う今日この頃である。

まとめ

極端な円安論には「喝!」

ドル円が140円台を見たこともあり、またぞろ「極端な円安論」を唱える輩が増えてきた。中には「1ドル500円、そしていずれハイパーインフレがやってくる」と極論を宣う御仁も現れたが、週刊誌や夕刊紙ネタとしてはキャッチーな話に聞こえるのかも知れないが、ここまでくると「面白い」を通り越して、寧ろ滑稽な戯言にしか聞こえない。為替市場に浸りきっている人に多いのだが、一見すると多くのマクロ事象を捉えているように話すが、実態は極一面しか見ていない場合が多い。極端な風説は努めて冷静に聞き流すことが肝要だ。

例えば、もし記憶を辿ることが出来るならば1995年4月19日のことを思い出してみて欲しい。何があったかといえば、円が対ドルで1973年に変動相場制が導入されて以来の最高値となる1ドル79.75円を記録した時だ。思い出して貰えただろうか?

実は裏話として当時囁かれていたのは、真実かどうかは定かでは無いが(確認する方法が無い)、その円高局面を乗り越えるために、のちに内閣総理大臣となった当時の通産大臣である橋本龍太郎衆院議員が米国政府に土下座して許しを請い、円高を是正して貰ったという話さえある。バブル崩壊も手伝って、株価がボロボロの頃だったこともあり、私は今でも鮮明に当時を記憶している。

何の許しを請いたかといえば、円安を利用した大量の日本製品の米国への輸出だ。デトロイトの自動車産業に強烈なダメージを追わせたりした日本車の輸出などに関し、米国政府は通貨政策で報復してきた。円安になればなるほど、日本製品の輸出先における価格競争力は高まるのは自明だからだ。自由貿易を標榜する米国ではあったが、自国産業を守るために強引な円高政策に舵を切ってその価格競争力を削ぎ落しにかかった。この時を境に、日本企業の現地生産が増えていく形になった。米国で「ローカル・コンテント法」が厳しくなったのもこの頃だ。

ならば例えば仮に風説通りに1ドルが500円になったとしよう。実際は資源の輸入国である日本には耐え切れない輸入価格の高騰を招く流れであることは事実だが、今現在、世界最大の新車販売台数を誇るのはトヨタ自動車で年間1000万台を超える。肉薄しているのがVWグループだが、単純に考えると、そのトヨタ自動車のクルマ、当然レクサスも含んで価格を現在の1/3から1/4に設定することが可能になる(実際は原材料費などの問題があり、有り得ない単純化ではある)。恐らくレクサスが馬鹿売れとなり、ベンツも、BMWも撃沈、米国勢得意のピックアップトラックも全てトヨタブランドに置き換わるだろう。米国人は基本的に価格の安い「Good Deal」を好む。

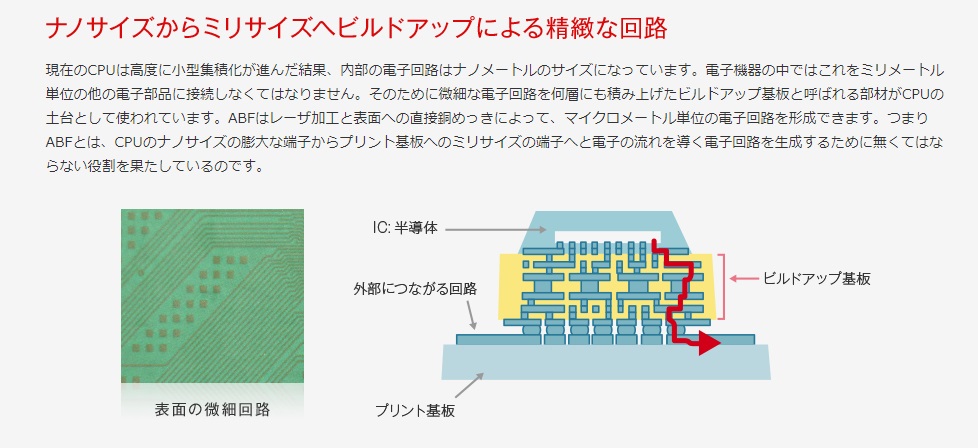

また別の視点で言えば、衰えたとは言っても、日本がワールドワイドに100%のシェアを持っている製品というのは、少なくなったと言っても無くなったわけではない。例えばその不足が世界景気を停滞させている半導体。実はあの調味料の味の素(2802)が作る「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」という層間絶縁材は、CPUの絶縁材として全世界で100%のシェアを握る。シェア100%ということは、全く代替品が無いということだ。

また世界最強の軍隊と呼ばれる米軍。どこのどの部品と具体的には明らかにされていないが、もし日本製品(主として半導体や電子部品)が使えなくなったら、原潜は潜航出来ず、F35は飛べなくなるらしい。デジカメや画像認識に使われるソニーのCMOSセンサーは世界最高技術なのは有名だ。そうした重要なキーコンポーネントの値段が3倍にも4倍にも跳ね上がることは、常識的に考えて有り得ない。

そしてまた前述した通り、為替水準というのは、理論的なようで実は全くどの理論も当て嵌まるようで当て嵌まらないという事実がある。伝統的な購買力平価モデルでもある「ビッグマック理論」(マクドナルドのハンバーガーの価格比較)で現在計算すると、1ドルは86円程度でしかない。

賢い人は金利差で説明する方法があるが、2018年後半(前回の米国の利上げ局面)の金利差と、現在の金利差は大差なく、現在の為替水準を正当化出来るものではない(当時は概ね114円台)。寧ろ、あの当時も含めて、為替市場関係者の多くが「一時的な円安はあっても、大きな基調は円高が基本」というものだった。

ただし、唯一大きく当時と違う点があるとすれば、日本を取り巻く地政学リスクの度合いの違いだろう。もし台湾有事があればどうなるのか、ロシアが南下してくればどうなるのか、という点についてはその可能性の議論を含めて、2018年当時とは全く違う状況にある。但し、台湾を含めて、日本の現在の存在意義は、米国や西側諸国にとっては決して見捨てることが出来ない(実利的意味でも)存在であることは(現時点までは)確かであり、向こう数年間で余程状況が変わらない限り、米国は自国の利益の為にも日本や台湾は防衛せざるを得ない。だが、当然そんな不安定な緊張感の下にある体制は長続きするものではなく、多くの問題が早く平和裏に改善していくことを望むのみだ。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

※ 現在、トヨタ自動車(7203)をリストに加えることを検討しています。そもそも「大好きな」企業ではあるのですが、同社については「あまりにも王道過ぎる」というコメントをリアルセミナーなどでも昔からよく聞くもので、「抜き」で考えてきました。ただメンバーの方からのご意見を聞いて検討することとしました。

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。