市場はせっかちに反応し過ぎた

雇用統計で現実に引き戻される

株価が急伸して文句を言うのはどうかと思うが、先週3日と4日のNY市場の連騰は余りにも性急過ぎた。前回のレポートで「人が行く裏に道あり花の山」と逆張り的な論旨を展開したのは事実だが、かと言って、あそこまでの急伸・急騰・連騰を予想した訳ではない。本来の意図としては、市場は既に悪い材料を織込み過ぎているので、予想された通りに悪材料が出たとしても、それには動じることなく、寧ろ「ショート筋」が痺れを切らして買戻しに入るというのが正解だ。だが市場は明らかに「やらかした」。それだけ「株価上昇」したいマグマが溜まっていることは確かだが、短期に急騰すれば、簡単に調整もする。おまけに今回はタイミング悪く半導体メーカーからの悪材料も重なった。ただこれも「その通り」と認められる分析と、充分に「それは全く違うだろう」という両方の分析がある。前者は当然の下げ、後者は問題の糸が解れれば問題なく元に戻る性質のものだ。せっかちや早合点で動いたものは一旦は修正される。合理的でない値動きは必ず正されるのがマーケットだ。

とは言え、週末金曜日の下落を含めても、米国株市場も前週末対比でプラスを維持出来たことは朗報だ。個別に問題は様々あれど、NASDAQで0.73%のプラス、NYダウなら約2%のプラスを維持したのは素直に評価したい。

ISM製造業景況感指数とISM非製造業景況感指数

先週初、市場を楽観に向かわせたのは、ひとつにはISM製造業景況感指数だ。3日に発表されたそれは2カ月ぶりの低下となる50.9と前月から1.9ポイント低下、経済活動の拡大・縮小の境目である50に迫ってきた。新規受注が悪化したほか、採用活動を凍結するなど雇用環境の局面変化のひとつの証左と市場は受け止めた。また4日はオーストラリアの中央銀行が政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を0.25%引き上げて2.35%から2.6%にすることを決定した。これが大方の予想に反した0.25%の小刻みな利上げだったので、益々市場は「FRBの利上げも緩和される」という不必要な期待感を抱いてしまった。

だが5日にADPが発表した米民間雇用者数は20万8000人増とエコノミストの予想中央値である20万人増を上回り、前月分も18万5000人増(速報値13万2000人増)に上方修正され、引き続き雇用環境の底堅さを印象付けた。また同日発表されたISM非製造業総合景況指数は前月から若干低下したものの、堅調な水準を維持していた。製造業指数の「生産」に相当する業況と新規受注の指数は前月から若干低下したが、引き続き高い水準を維持。前月はともに年初来の高水準となっていた。このことが高インフレや金利上昇、景気の先行き懸念の高まりの中でもサービス需要が健全であることを示唆していると受け止められた。

先週の米国株市場は正にこの状況をそのままパラレルに反映した。すなわち、月曜日から金曜日まで市場のセンチメントは「楽観」⇒「楽観」⇒「警戒」⇒「様子見」そして雇用統計で「楽観の否定」と変化した。金曜日発表の雇用統計が勿論本命だったのだが、せっかちな市場ははやる気持ちを抑えきれなかったのだろう。更に言えば、29日に発表されたメモリー半導体大手「マイクロンテクノロジー社」の決算が、決算内容自体は市場を落胆させる内容だったものの、株価は下がらなかったことが、市場を楽観に向かわせた。すなわち「市場は悲観論を織込み過ぎていた」ことに気がついたということだ。

雇用統計のインプリケーション

待望の9月の米国雇用統計、何故そんなに重要視されたかと言えば、当然のことながら、FRBの今後の利上げ姿勢を占う上で、最も重要な手掛かりになる筈だからだ。先月のFOMC後の記者会見で、パウエル議長自身が「FRBは雇用環境を最重視している」と断言した以上、オフィシャルな統計はこの雇用統計となる。

まず非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比26万3000人増加とエコノミストの予想中央値である25万5000人増を8000人上回った。また家計調査に基づく失業率は市場予想の3.7%に対して3.5%と約50年ぶり低水準と並ぶまでとなった。すなわち労働環境は引続きタイトな状況であり、来月のFOMCでの0.75%の利上げはほぼ確実になったと受け止められた。

日本時間で金曜日の夜9時半(現地時間午前8時半)に発表された同統計に対する諸々の反応はBlooombergのUS版ではリアルタイムに報じられた。それまで、先物取引などの動きから「市場はFRBが軟化することを期待しているな」というイメージも伝わってきたが、発表されてからはジリ貧となった。

今回の雇用統計の最重要インプリケーションは11月1日と2日に開催される次回FOMCでほぼ間違いなく0.75%の利上げが行われるということだろう。逆に言えば、そもそもそれ以外の選択肢(既に9月のFOMCで年末のFFレートの誘導水準はあと2回、概ね1.00%~1.25%の利上げが妥当とドットチャートが開示された)は無かったのだから、僅か2週間程度でFRBが心変わりすると楽観した方が安易過ぎると思われる。

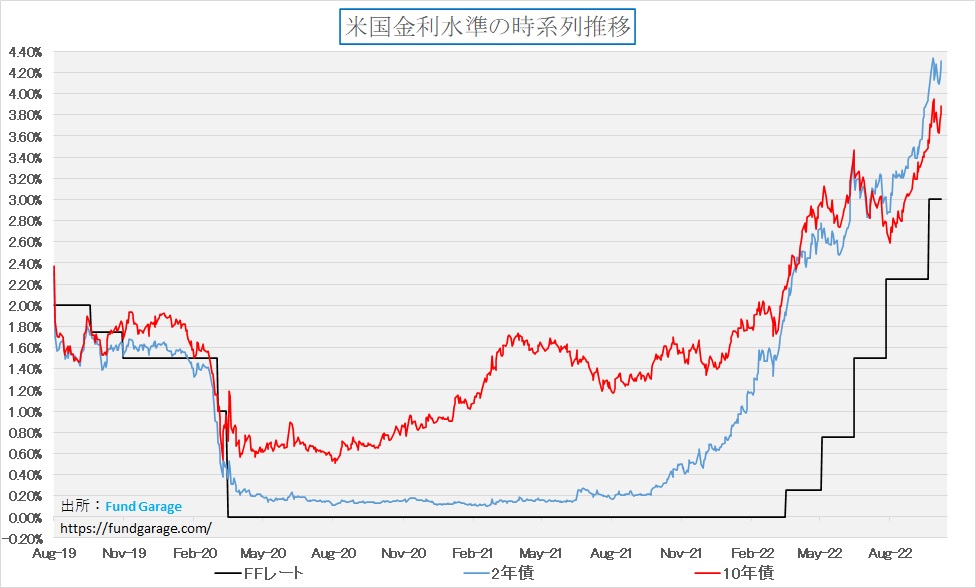

ただこれを受けた金利の動きだが、分かり易いように2年債と10年債だけを抽出したが、最も政策金利の動きを反映すると言われる2年債でも前回9月26日の高値は抜いておらず、10年債金利の方は同じく9月27日の高値をまだ抜いていない。前者が4.31%(26日は4.34%)、後者が3.88%(27日は3.95%)で週末を終えた。

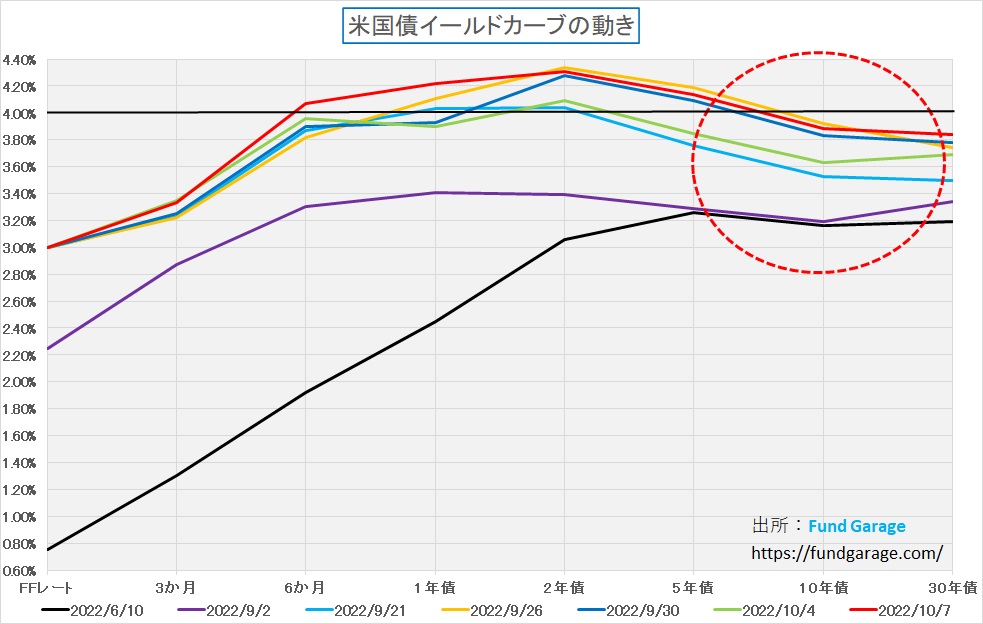

イールドカーブの方で見ると更に面白い。目印として4%水準に黒線を水平に入れておいたが、まず10年債金利は4%を超えたことが無い。そして、前週末9月30日の悲観のピークに比べて、楽観の10月4日は3.92%から3.63%にまで低下している。因みに前日10月3日は3.64%だ。だが、雇用統計を受けた8日は結局3.88%と、実はこれも悲観のピークの頃の9月26日の3.92%を下回る3.88%で終わっている。それは2年債も5年債も同様だ。

今は債券市場も結構ボラタイルになってきているのは事実だが、株価程には右往左往はしていない。

英国と欧州の景気が気になる

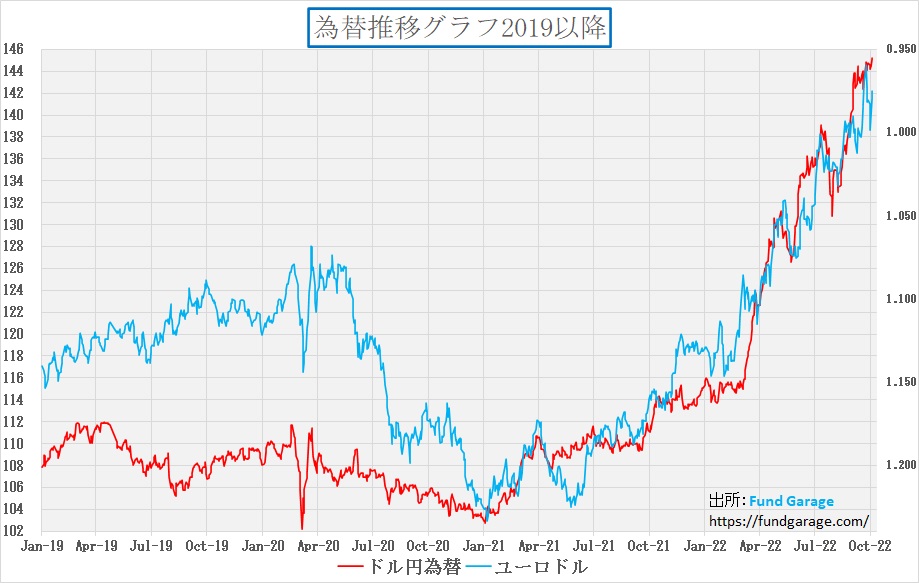

ポンド売りを誘い、市場の関心事を一気に欧州に向けさせた英国トラス政権の目玉政策「大型減税」はイングランド銀行に長期債の無制限購入という窮余の一策を強いたが、その大型減税(450億ポンド)の一部である最高税率45%への引き下げ(約20億ポンド)撤回は一旦はあたかも「問題解決」かのように為替市場は反応した。不思議なことに、欧州景気の冬に向かっての失速懸念も同時に消滅したかのような動きに一旦はなり、対ドルで売られていたユーロが買い戻されもしたが、再び徐々にユーロが売られ、ポンドも売られている。下記に示すのはドル円とユーロドルのチャートだが、ドル円は殆ど居場所を変えていないが、明らかにユーロドルは再び戻ってきてしまった。

チャートにはしていないので恐縮だが、ポンドもユーロに歩調を合わせるように対ドルで再び軟調になっている。

問題はバンクオブイングランドの債券購入については、10月14日までという期限が付いているということ。勿論「延長します」と一言言ってくれれば問題無いのだが、今現在ではそういう話は無い。また相変わらず、欧州のニュースは集めにくい。

結局、バイデン政権は何もしていない

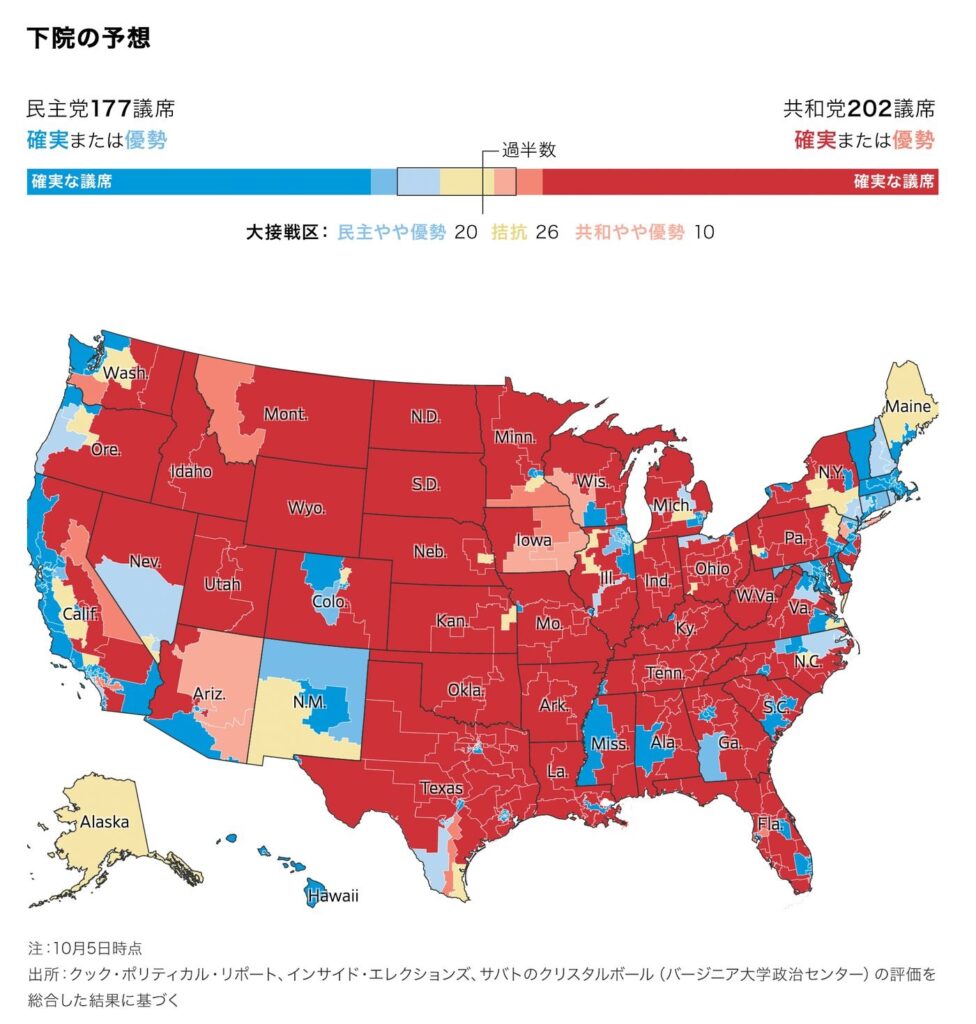

バイデン民主党政権というのは結局何もしていないとしか映らないのは私だけだろうか。いや答えから言えば、既に米国世論は次の中間選挙で少なくとも下院のマジョリティ(過半数)は失うと読んでいる。つまり上下院に捻じれの状態が再び生じるということだ。本来ならば、この状態は嬉しいものではなく、大統領の政策遂行の妨げになるので捻じれはマーケットにとってはマイナス要因となる。

だが今回はどうやら違うことになりそうだ。つまり「捻じれ国会」になることをマーケットは待望している。何故なら「結局、バイデン政権は何もしていない」、そして「ポピュリズムに日和るだけ」ということが明らかになっているからだ。だから寧ろ「余計なばら撒き政策」をさせないようにした方が良いという考え方だ。

今回の雇用統計でも明らかになったが、足許の雇用は娯楽・ホスピタリティーやヘルスケアの分野を中心に伸びた一方、運輸・倉庫や金融では減少した。また大手ハイテク企業などでは既に採用凍結やレイオフなどが始まっている。ご承知の通り、米国は雇用の流動性が高い。そして最も流動性が高い層(簡単に解雇、レイオフされる、日本とは全く異なるJob riskを抱えている)が低所得者層となるのだが、コロナ禍のばら撒き政策、取り分け今年3月に3回目となった約1.9兆ドルの給付金は、最も現場復帰を待望された娯楽・ホスピタリティーへの戻りを遅らせた。低所得者層は株価下落の影響を受けることも少なく、過去3回の給付金で通常よりも銀行預金残高が多い状態でもあるという。雇用のミスマッチの原因のひとつはここにある。

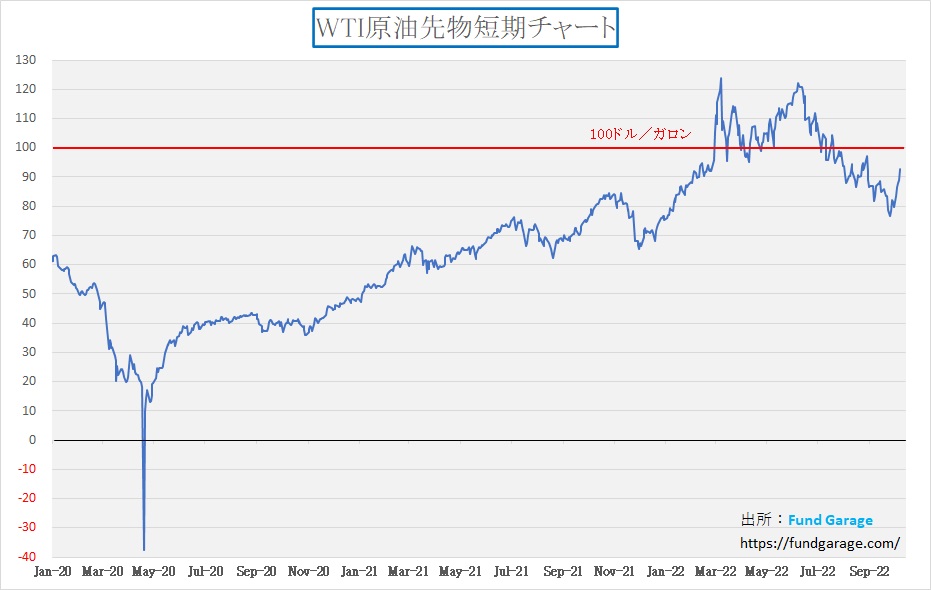

その一方で、ウクライナ情勢が燃料費や食糧価格の上昇を招いてインフレのもうひとつの大きな理由となった。だが、ロシアのウクライナ侵攻後既に半年以上が経つが、米国は西側諸国のリーダーとして結局はウクライナへの武器供与以外、何も出来ていない。勿論そう簡単なことでは無いと思うが、OPEC+の減産さえも抑えきれず、北朝鮮問題の弾道ミサイル発射に関しても中露の反対に抗えず共同声明すら出せないなどを見ていると、どうしても「何もしていない」としか言いようがない。下は上昇する原油価格、これは減産が齎した。

更に、対中国へのハイテク技術の移転制裁に関し、トランプ政権も非常に厳しい体は装っていたが、一方で「ビジネスを潰して景気に悪影響を与える」という点については多くの配慮が為されていた。そのひとつの証左が、Huawei問題で一度「5G普及は相当延期になる」と思われたが今や5Gは日常のものとなっている(但し、期待された効能を味わえる段階まで来ているとはまだ言えない)ことだ。エヌビディア(NVDA)に続いてアドバンスドマイクロデバイス(AMD)が下方修正した理由のひとつはこの対中規制にあるのはご承知の通り。

止めにもうひとつは、インフレ対策とは広義には経済政策だということ。株価は経済の体温計とよく言われる通り、必要以上に「ヒートアップ」するのも問題だが、冷え込み過ぎることも当然悪い。米国経済は伝統的な重工業やサービス産業だけで発展出来るものではなく、寧ろリード役は明確に技術革新を伴うハイテク産業だ。ここが冷えることを意に介さず、インフレ対策はFRB任せの状態が続いている。それも中々再就任を承認しなかったパウエルFRB議長に任せきり(責任を押し付けるために、議長就任を承認したとも言われている。要するにスケープゴート)の印象が強い。ホワイトハウスからポピュリズムに耳障りの良い話しか伝わってこないことに、共和党支持層のみならず、民主党支持層からも批判が高まりつつあることは非常にヘルシーな話だと思われる。

下の図はWSJ誌から拝借したものだが、お分かりの通り、現在の状況で、青が民主党支持の地域、そして赤が共和党支持の地域。人口比とはなっていないので、面積だけで見ると全米がほぼほぼ真っ赤な状態だ。つまり共和党支持になっている。ここまで赤に染まっているのを見た経験はそうそうない。バイデン大統領が民主党なのは言うまでもない。

右肩上がりのビジネス・トレンド

「AMD、おまえもか」は勘違い

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)が、6 日、主に PC 需要の低迷により第 3 四半期の見積もりを約 17% 大幅に下回ると発表した。それによるとクライアント・セグメント(PC、つまり普通のパソコン)の収益が昨年から 53%の大幅 減少となった。一方、その他のセグメント、今や寧ろ本来市場が最も注目している主力セグメントであるデータセンターは前年比で45%増という大きく成長している。またゲーム、組み込みも依然として前年比で増加している。結果として、第3四半期はクライアント以外のセグメントが最大となるようだ。だがこの手の変化の時、市場環境、市場センチメントは大きく反応の方向性を変えたり、失ったりする。残念ながら、今回はネガティブな反応を示して週末を終えた。

AMDの現在注目すべきポイントは、データセンタビジネスをどこまで飛躍させることが出来るか、或いはデータセンタビジネスの拡大が、どれほどAMDを大きく成長させるかとも言える。その意味では、現在、全く「曇り」は無いことは前述の前年比+45%というところからも推察して貰えるだろう。

だが前回のマイクロンテクノロジー(MU)の決算説明でもあった通り、サプライチェーンの目詰まりの問題で「サーバー」自体の組み立てに一定の制約が掛かってしまっているともいう。これはリスクファクターだが、それでも前年比+45%というのは、如何に力強くインテルからシェアを奪っているかということの証左でもある。

インテルと異なりAMD はファブレス(製造工場を持たない)半導体メーカーだ。製造はTSMC (TSM)に委託している。TSMC はインテルよりも微細なノードで製造が出来るため相乗効果でインテルを追い越した。ひとつのポイントは今年の初めにAMD はデスクトップ CPU の市場シェアでインテルを追い抜いてしまったということだ。つまり既に相当な量をパソコンでも稼いでいるということ。現在では50% を超えるシェアを持っているという。更に付け加えれば、AMD製CPUを選ぶ人は、どちらかと言えば性能に拘りや一過言ある人が多い。だからそもそも既に急速にシェアを伸ばす余地は減っている。その中で、この7‐9月期にRyzen5000からRyzen7000へのモデルチェンジが重なった。当然、購入予定者の新モデルまでの買い控えがあっただろう。

AMD が発表した第 3 四半期の結果を調整すると、データセンターは現在、最も急速に成長しているだけでなく、最大のセグメントだ。データセンターチップ市場は2025年まで9.4%のCAGRで急速に成長し続けると予想されるため、データセンターが最大のセグメントになることで、AMDは将来的により速い成長を遂げる可能性がある。一方、クライアントセグメントはPC市場は成熟しているため、短期的には苦戦し、今後5年間はよりゆっくりと成長するだろうということだ。

伏兵となったサムスン電子の決算発表

悪いことに、このAMDの発表と、「メモリー半導体大手」のサムスン電子の7‐9月期(第3四半期)が2019年以来の減益となることの発表が重なったことが市場の半導体関連銘柄と大括りされるセクターへのダメージとなった。AMDが反転出来ずに正に「墜落」したまま金曜日の取引を終えたのは、こうした事情も重なったからだと思われる。これをもって単純に半導体メモリーの世界的な低迷が極めて深刻だなどと受け止める必要は無いだろう。少なくとも、マイクロンテクノロジーのCEOが決算説明時に語ったレベルで充分な筈だ。

ご承知の通り、サムスン電子は韓国の企業であり、マイクロンテクノロジー(MU)のように本社をアイダホ州ボイジーに置く米国企業とは、現時点においては存在のファンダメンタルズがやや違う。それは米韓の関係もあるが、中韓の関係もあり、これが米中の関係の影響で諸々プレッシャーを受けているということ。更には、韓国自体がウォン安などの経済基盤が揺れていることもある。

ひとつにはサムスン電子が米国製半導体製造装置を利用して製造した半導体を中国のハイテク企業に販売しても大丈夫かという問題だ。そしてそもそもサムスン電子の工場ならば、中国国内に存在しても、米国製最先端の半導体製造装置を導入することが出来るかという点がある。実はこれはどちらも今や非常に難しいデリケートな問題となっている。

これらの事情がどの程度7‐9月期の同社ビジネス影響したかは、影響したかどうかを含めて今現在確認する術は無いが、そもそもマイクロンテクノロジー(MU)の決算不調だったところで、同社が好調である筈がない。それは冷静に考えて分かる筈だ。ただこの発表がAMDの下方修正発表と重なったのは、何とも半導体関連にとっては思わぬ伏兵となって足を引っ張ったと思っている。

半導体の基礎

実は自分自身の頭の中を整理するため、また多くの話を分かり易くする補助とする為、下記のような一枚スライドを作ってみたので共有する。たかが半導体、されど半導体。半導体と一口に行ってみても色々な種類がある。そして役割も違えば、用途も違い、当然エンドマーケットも違う。最低限この程度の整理が頭の中で出来ていれば「半導体が足りない」という単純なコメントが如何に適当なものであるかもご理解頂けるだろうと思う。もし何か疑問点など在れば、遠慮なくメールで質問して欲しい。![]()

まとめ

単純に考えて、反転のマグマは溜まっている

先週の状況を見ていると、明らかに「ここから更に叩き込むように売る」という感覚は市場には無いだろうと見える。寧ろ、上がり始めるタイミングを計っているという感じ。それは純粋に「ロングオンリー」の投資家のポジションというよりは、恐らく「ショートカバー」をしないとならない「投機家」のポジションだ。「ロングオンリー」の投資家が、ポートフォリオのヘッジ(エクスポージャーの調整)の為に使う「先物の売り建て」も当然「ショートカバー」が必要だが、これは短期で積み上げようとする「投機家」のポジションの考え方とは全く異なり、基本的には慌てない。一方、「投機家」(ヘッジファンドを含む)の「ショート(売り建て)」ポジションは、ショートする為ためのコスト(借株料など)が掛かっているので、どうしても短期決戦をしないと利益が出ない。

また今米国で話題になっているのはオプション取引に関わる、マーケット・メーカーのポジション・カバーだ。規制が厳しい日本とは異なり、米国ではデリバティブ取引はとても盛ん。ここ数年はスマホで簡単に個別株オプションの取引も出来るものがあり、多種多様な投資形態が可能だ。

全てのオプション取引が常にオプションを売りたい人と買いたい人が出会って取引されているのならば、この問題は起こらないが、一般的には買いたい人と売りたい人は一方向に偏り易い。その為、市場取引を成立させる為に「マーケット・メーカー」という特殊な業者がいる。それは買いの注文には売りを出し、売りの注文には買いを出すというのと同じ役目を負い、要するにお客が欲しいオプションの発行請負人のようなものだ。

彼らの仕事は、基本的には手数料商売であり、市場リスクを取るものではない。だとすると、買いたい人に「売り向かった」場合には、そのポジションから発生する損益をニュートラルにするための「カバー」若しくは「ヘッジ」と呼ばれるポジションを組成しなければならない。市場が上でも下でも、どちらに振れてもネット損益は変わらないようにするポジションだ。

さて、ここで頭の体操をして貰おう。「下がると儲かる」デリバティブを引き受けた業者がもつポジションはどういうものだろうか?答えは、お客と同じ「下がると儲かる」ポジションと言うことになる。何故なら、お客のポジションを引き受けたことで、業者は「下がると損する」ポジションに一旦は傾いているからだ。ならばこれをヘッジして、余計なリスクを取らないようにするには、やはり「下がると儲かる」ポジションを持たないとならない。

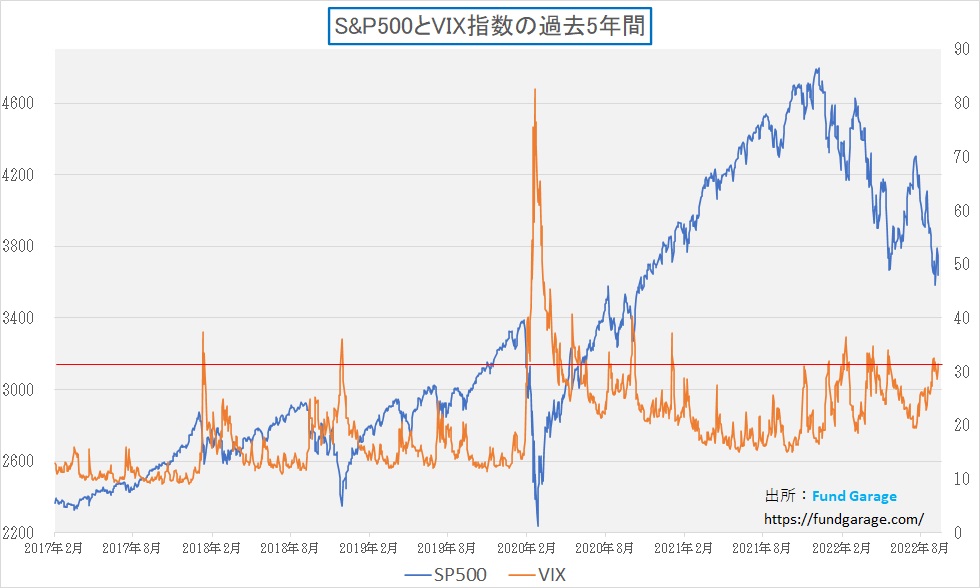

ならばもし予想に反して市場が上昇した始めたとしたら、どうなるだろうか。それは、市場が「下がると儲かる」ポジションの解消ということになる。つまり「ショート」を買い戻すことだ。一般に「ショートカバー」と呼ぶアクションだが、市場が急激に急騰するような場面だと、これもかなり焦らないとならない。こうした取引が最近の市場をより「ボラタイル」なものとしているということなのだが、実はVIX指数(別名「恐怖指数」)と呼ばれるS&P500のインプライド・ボラティリティが高いということは、そういう取引形態のものが出来ているという意味でもある。私はそれをひとつの「マグマ」と考えているのだが、再び下のチャートのように、高まってきているのは安心材料のひとつだ。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

※ 現在、トヨタ自動車(7203)をリストに加えることを検討しています。そもそも「大好きな」企業ではあるのですが、同社については「あまりにも王道過ぎる」というコメントをリアルセミナーなどでも昔からよく聞くもので、「抜き」で考えてきました。ただメンバーの方からのご意見を聞いて検討することとしました。

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。