強いリーダーシップが必要なのだが・・・

実り多き『全米リサーチ・ツアー』から帰国

お陰様で、ほぼほぼ約3週間におよぶ非常に有意義な『全米リサーチ・ツアー』を行うことが出来た。振り返れば1996年9月、そもそもは担当する投資信託の運用パフォーマンスが業界トップを叩き出したことへの会社からのご褒美観光旅行(昔の銀行にはこうした暢気な文化が残っていた)だった筈を、自ら『企業リサーチ・ツアー』に衣替えして始めたのがきっかけのこの『全米リサーチ・ツアー』、航空会社で積算されているライフタイム・マイル(生涯マイル)から概算すると、既に地球を約30周(1周が約2.5万マイル)も回れるほどに回を重ねてきたことになるらしい。それも大半は30代後半から50歳になる頃までだから、収穫に見合う時差ボケ等の疲労を再び実感しながら、あらためて当時は「若かったなぁ」とつくづく実感させられる。

一方でこのインターネット全盛時代、なぜそこまでコストと労力を掛けてまで現地に赴く必要があるのかと思われる方も多いだろう。確かに企業の決算発表も、FRBが開催するFOMCも、また投資銀行が主催する多くのカンファレンスやセミナーの情報も、同時中継のWebキャスティングなどで日本に居ながらにして簡単に手に入るこの時代、そう考える方が多いのも当然だ。ましてや※フェアー・ディスクロージャー・ルールが日本よりも徹底している米国では、最早個別に投資家との面談をオフィシャルに受け付ける企業は殆ど無いから尚更だろう。

※フェアー・ディスクロージャー・ルール:上場企業等が未公表の重要情報を特定の第三者に提供した場合は、原則として同時に(意図的でない場合は速やかに)同内容を公表するよう求めるルール。 投資判断に重要な影響を及ぼす情報を投資家間に偏りなく開示し公平性を保つのが目的。

だからだと思うが、昨今は国内企業の調査でさえ、現地現場に赴く方法よりも、寧ろ投資先を呼び出したり(主として証券会社がアレンジする)、或いは決算説明会に参加する方法などでお茶を濁している場合が多いのも事実だ(よくそれで「徹底したボトムアップ・アプローチ」と呼べると思うのだが)。それは米国内の運用会社などでも同じ状況で、アナリストやファンドマネージャーがウォール街(投資銀行)やボストン界隈(運用会社)から離れてリサーチする機会はめっきり減ったらしい。

だが、私は今回あらためて西海岸から東海岸までを自ら手間暇かけて周ってみて、実際に現地現場を訪れることの価値を再確認し、また寧ろ「これからこそ、個人投資家にとって有利な時代」が来たようさえ思えた。それは投資はかなりな部分を「理詰め」で行うことが出来るが、「理詰め」だけでは説明出来ない部分にこそ「超過収益α(アルファ)の源泉」があると思うからだ。それは恐らく私が1996年当時から長く現場密着型のリサーチに拘り、投資運用業界の時代の変遷を見てきたからだろう。すなわち、機関投資家も個人投資家も、手に入れらる企業情報の基本的に「理詰め」の部分は、インターネットのお陰で同じものが手に入るようになって均質化した。ただそれ以外の要素は、逆に、それこそ「アナログ式」に現地に足を運ぶなど創意工夫して手に入れるしかなく、それは時間管理やコスト問題とは無関係な「私個人」の行動の方が自由に出来るからだ。

「アナログ式」だからこそ体感出来ることの一例を紹介するなら、例えばこうだ。米国サンフランシスコ・ベイ・エリア企業は自社のあるところを「キャンパス」と呼ぶことが多い。「Google」の親会社であるアルファベット(GOOG)のベイ・エリアにある本社は、まさしく「キャンパス」と呼ぶにふさわしい。下の写真はそのベイ・エリアにある本社ビル群のスナップショットだが、上段左は事務棟、右は通りを隔てたカフェテリア、下段はその事務棟の前にある屋外テラス、そして多くのビルの間を走り回れるように用意されている自転車(夕方の回収シーン)を映してみたものだ。この地は基本的に降雨は少なく、いつでも写真のようなカラッとした晴天の場合が多い。そこに低層階のオフィスビルやカフェテリアが並び、社員は会社が用意している自転車で、自由に移動することが出来る。私の感覚だと、「ここで仕事していたら、煮詰まった時も気分転換はし易いし、鬱々せずに、伸び伸び自由な発想を沸かすことが出来そうだな」と自然と感じてしまえる。昔から今も変わらず、この地でいつも感じる同じ印象だ。

もうひとつはこちら。今一番元気な会社と言えば、そうエヌビディア(NVDA)だが、その新しい本社だ。まるで東京ドームのような大きなビルで、1階から下がショッピングモールのそれのような大きな駐車場となっていて、どう広角レンズを使ってみても、全景を撮影することは出来ない。「新しい」と呼ぶのは、まだ同社が所謂「ゲームの画像処理専用半導体の・・・」と呼ばれていた頃、私も足繁く通った本社ビルは右下にあるもので、交差点を対角線上に超えたところにそれはある。まさかここまで大きな敷地にキャンパスを建てるとは、正直以前では想像さえつかない。その本社ビルの正面入り口が左上の写真、その中に入って受付の手前が左下。右上はそのエリアに大きく建てられた看板となる。

本社ビルに入って受付をしている間、そこを出入りする人々を観察する。その時に感じる活況さこそ、古くから私が投資判断のひとつの材料として重用するその企業のリアルな情報だが、エヌビディア本社のそれは「凄まじい」のひと言だ。要は引っ切り無しに大量のビジターが訪ねてきているということ。確かにかつてのエヌビディアから考えると、大きく、かなり大きく「一皮むけた」感触があった。

正直、可能ならば、日本の投資家にこうしたサンフランシスコ・ベイエリア、すなわちシリコンバレーのリアルな「風」を感じて貰いたいと思う。それは決して「企業取材」をして欲しいということではなく、ベイ・エリアとは何か、ということを「観光」で良いから見て欲しいということ。例えば、アップルの本社に隣接した「アップル・ストア」も楽しいだろう。どういう環境なら、あの拘りのデザインが生れて来るのかを感じながら、コーヒーを楽しむことも出来る。

下の写真は新発売となったiPhone15 Proについて、本社(クパチーノ)横のアップルストアで販売員に説明を受けている私。

「日本株」しか投資しないなら米国情報は不要か?

Fund Garageのレポートは、それこそ米国関連情報が多い。「日本株」を専門に投資している投資家の中には「もっと日本株の情報を」と考える方も多いかも知れない。だが、そもそも株式投資を「米国株」、「日本株」などと分けて考える方が私は不思議だとかねがね考えている。日本株と米国株、特に会計原則が大きく違うわけでもなく(昔は異なったが)、「株式投資」という論点では「投資理論」も全く同じものが当て嵌まる。その端的な証左がPERの計算方法も、PBRの計算方法も、日米で全く違いは無いことはご承知の通り。

その一方で、現在の日本株式市場、その主たる投資家は海外投資家だ(約7割)。であるならば、その海外投資家の目線を理解することの方が意味があるというのが、私の基本的な考え方だ。また嘗て私を米国リサーチに駆り立ては理由のひとつは、トヨタ自動車を例に挙げるまでもなく、北米を主たるビジネスフィールドとしている企業や、米国企業の技術開発動向に呼応しているビジネスモデルの企業(殆ど全ての日本のハイテク関連企業)の方が圧倒的に多い日本企業を評価するのに、日本国内の状況だけを見ていても何も理解出来ないと考えたからだ。

そして実際に米国に足を運ぶようになってから、この判断は間違いなかったことを実感した。その端的な例が「アメリカ」と「U.S.(合衆国)」の違いだ。日本では特に意識せずに「アメリカ」乃至「米国」と呼ぶが、ご承知の通り、「アメリカ」は極めて広大な土地に拡がる50州からなる「United States(合衆国)」だということ。頭で理解は出来ても、片側6車線も7車線もあるフリーウェイや、時速85マイルで巡航しても、遥か彼方に道路上の逃げ水が見えるだけの時間が長く続く様は、どんな大画面スクリーンのテレビで見ても伝わることはないだろう。

これは渡米する度に必ず実感するが、ニューヨークやロスアンゼルスなどのコーストサイドの大都市と、中西部や南部諸州の都市とでは、東京と大阪、或いは札幌と福岡の違いというレベルでは、到底比較対象とはならない大きな違いがある。

たとえば、日本では基本的に神道と仏教を上手に使い分け、或いはクリスマスも祝う一方で、その一週間後には神社に初詣し、最近ではハロウィンやイースター祭までお祭りにしてしまう。そして同じ肌の色をした単一民族が全土に拡がる国だ。一方、米国では肌の色も、宗教も、話す言葉さえも多種多様な人たちが、それぞれの州毎に違う比率で暮らしを営んでいる(これは後段の外患にも繋がる需要な問題)。そしてその各州毎に州政府があり、州法があるが、その他に連邦政府があり、連邦法がある。州毎に税法だって違う。銃の所持やマリファナを合法と認めている州もあれば、禁止している州もある。州境を跨いだら、合法だったものが違法に変わるようなことは日本の県境では置きはしない。大した差では無いと思われるかも知れないが、この違い、実は非常に大きな違いの源となっている。政治的な思想もコーストサイドと内陸部では、ハッキリと違ってくる。

ご承知の通り、今回の米国滞在中に中東でハマスによるイスラエル攻撃が起き、それが原因で先週末の米国市場では株価が下落した。事件発生当初は、危機感を感じながらも、週初(コロンブス・デー)も、その後も持ち堪えていた市場だが、13日にイスラエルがパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を準備していることが伝わると、NYダウこそ一部の金融銘柄の上昇でプラスを維持したが、S&P500は△0.50%の下落、ナスダックは△1.23%の下落となった。市場がいつも注目している米国金利は全面的に低下したにも関わらずだ。その下落理由の答えは、恐らく13日にミシガン大学が発表した10月の消費者信頼感指数の低下に求めても見つからないだろう。そもそも中東情勢も、日本のメディアがするように、絵面の悲惨な光景だけ上辺を捉えても何の役にも立たないのだが、少なくとも米国情勢ぐらい、ニューヨークはWall街発の金融情報だけに頼らない方法で入手してこそ、日本株投資、或いはドル円為替の動きの理解にも繋がるものと考えている。

今、市場が考慮すべき「米国の内憂外患」

ハマスによるイスラエル攻撃の第一報は、全米で最も原油産出と精製が盛んなテキサス州はヒューストンで耳にした。週末に絡んでいたこともあったとは思うが、週明けの原油価格急騰を危惧する私の危機感など、誰も共有してくれそうもない暢気な光景が街中に拡がっていた。一方で、CNNニュースでは、ガザ地区に記者がたまたま居たからかもしれないが、その映像と、そしてニューヨークで起きたハーバード大学の学生団体によるデモなどを熱心に報じていた。だが、最終的にボストンから帰路につくまで、米国内でこの件での緊張感を感じることは無かった。ただその影響は徐々に米国内にも拡がりつつある。実際Bloombergニュースでは「緊張のNY市、パレスチナ支援の大規模デモに身構え-警備強化や休校」と記事が伝えるように、13日以降はかなり騒々しい状況になりはじめたようだ。

また現在もシカゴに滞在している「勝癸ユウ」から、今朝15日「ビルの下が騒々しいと思ったらデモしているよ」と、下の写真が送ってきた。ただ見る限り、暴力的な感じのデモでは無いようだ。

こうした緊張感の影響を金曜日の日本市場はまだ受けていない。一方で、日経平均株価に最も影響を与える値嵩株筆頭銘柄であるファースト・リテイリング(9983)が、その好決算発表を受けて6%近くも上昇したのだから日経平均株価だけは調子が良い。先週の各市場の騰落率は下記の通りだ。

偶然のタイミングと言えばそれまでだが、今回の『全米リサーチ・ツアー』中に「今、市場が考慮すべき米国の内憂外患」問題が複数明らかになった。勿論その筆頭に数えたくなるのが「インフレと金融政策」だと言いたい人も多いだろうと思われるが、実は足元ではそのプライオリティは以前ほど高くは無くなったかも知れない。つまり「FOMCで利上げとなるか、FFレートは現状維持となるか」という問題のプライオリティは必然的に下がったということだ。

その他の問題としてより重要さを増したものを挙げると、国内の問題(内憂)として「米国下院議長の後継者問題」がある。この問題が早々に片付かないと、先月末に漸く45日間の猶予を得た「政府閉鎖問題」に繋がる「予算審議」が一切進まない。また「UAWのストライキ」問題も、終息するどころか寧ろ拡大する方向に向かってしまった。これら「インフレと金融政策」問題と「下院議長の後継者」問題、そして「UAWのストライキ」問題だけでも、かなりバイデン政権にとっては頭が痛い問題となるが、国外からの問題(外患)として、従来からの「ウクライナ情勢」があり、「対中問題」があり、そこに新たに「ハマスによるイスラエル攻撃事件」が加わってしまった。これらの問題を前にすると、前述したように「ミシガン大学発表の消費者信頼感指数」の動向など、物の数ではなくなってしまう。市場というモノは、そう一度にたくさんの問題に意識を傾けることは無い。

米国内の「インフレと金融政策」

この問題の所管は言うまでもなくFRB連邦準備制度にあり、次回の節目となるFOMC連邦公開市場委員会は10月31日~11月1日に開催され、11月1日に利上げが行われるか、見送られるかが争点となる。ただ他の問題に比べると、この問題のプライオリティは市場にとっても最早既にそう高いものでは無くなったと考えられる。何故なら、ひとつにそれは純粋に頭で考え得る経済合理性の話であり、また既に「年内にあと一回の0.25%の利上げ、そして2024年のメインシナリオは年末までに0.5%の利下げ」ということで、市場は相当程度このシナリオを「織り込み済み」だからだ。

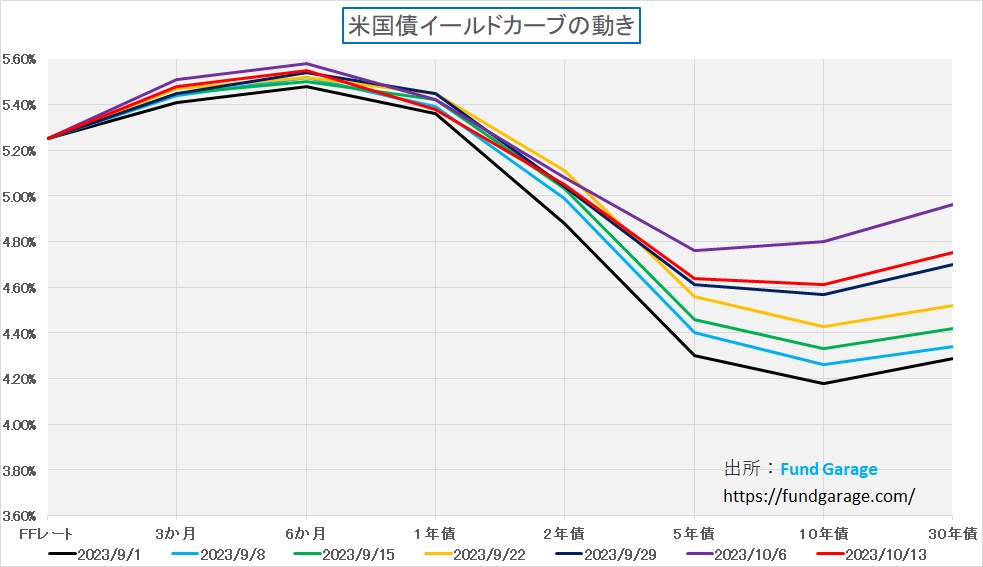

足許では「11月1日のFOMC発表での利上げは無し」という方向に市場は傾きつつあるようだが、仮に「0.25%の利上げ」があったとしても、それは明確に既視感のあるもの。つまり「あら、利上げするんだ」という反応の範囲に収まるだろう。言い換えると特に「サプライズと呼べるものはない」と言うことが出来る。下に示したのがこのひと月半の各週末毎のイールドカーブ(金利の期間構造)だが、9月1日の週末から、毎週少しずつ長期金利が上昇する形でイールドカーブのフラットニングが徐々に進んできたことがわかる。株式市場は、長期金利が上昇する様をみながら「グロース系銘柄のリスクプレミアムが剥落する」という理屈で都度右往左往してきた。だが、それはFRBが速いテンポで一気に利上げを行っても、米国景気は力強いままで、インフレ抑制が中々出来ていないという意味で、普通に考えれば悪い話ではない。寧ろ景気のオーバーキルが起きないことを「ソフトランディング・シナリオ」として受け入れてきたとも言える。繰り返しになるが、金利の期間構造が逆イールドから順イールドに修正されることは、経済状態を示す指針として、決して悪いものではない。だが、先週末は初めて、前週末よりも低いところに長期金利は低下し、若干嫌なトーンを醸し出したとも言える。

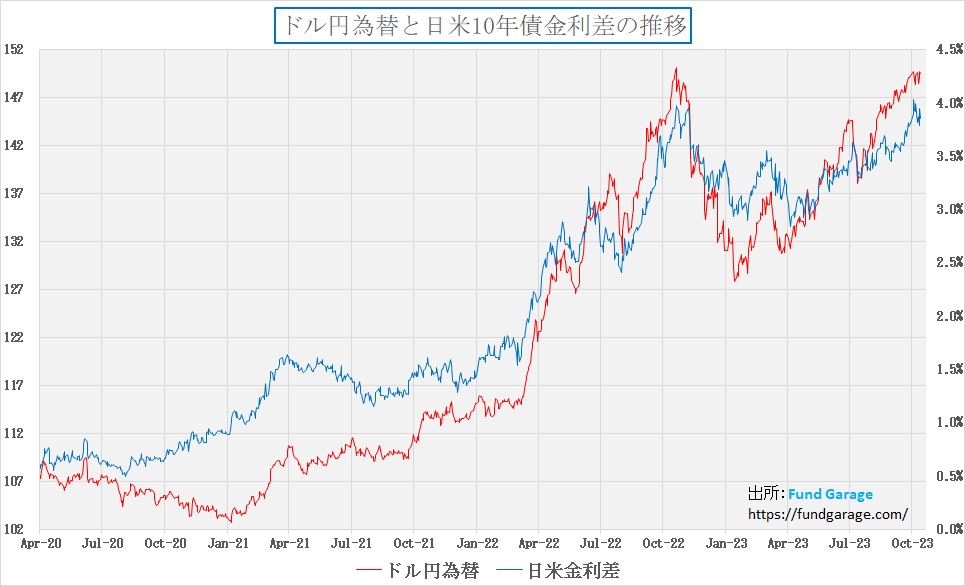

その嫌なトーンとは何かといえば、「ハマスによるイスラエル攻撃」によって、市場が「War Risk」と関連の混乱を警戒し、所謂「Fly to Quality(質への逃避)」が始まった可能性を示唆していることだ。つまり諸問題はあっても、最も安全性が高いと言われる「米国債」への資金逃避が起きている可能性が高いということ。決してロイター通信が伝えた「米ミシガン大学が13日発表した10月の消費者信頼感指数(速報値)は63.0と、前月の68.1(確報値)から低下した。低下は3カ月連続。市場予想中央値の67.2を下回った。消費者調査ディレクターのジョアン・シュー氏は「物価高の重圧が続いていることを反映して、ほぼ全ての層で消費者心理が後退した」と述べた」というような観点からの長期金利の低下では無いだろう。何を根拠にそう言っているかと言うと、ひとつにはドル円相場の動きにその答えを見つけることが出来る。

ご覧頂けるように、この週末、前週末には日米金利差が4.0%あったものが3.855%まで縮小したというにも関わらず、ドル円相場は149.32円から149.57円と更にドルが買われている。その前日には金利差は3.950%の段階で149.78円まで円安ドル高が進んでいる。つまり米国債が買われ、そしてドルが買われたということ。その根拠づけが出来るとするなら、War Riskを感じての「Fly to Quality(質への逃避)」の動きと捉えるのが適当だろう。

米国下院議長の後継者問題

だが、そんなことよりも「マッカーシー元下院議長の後継者が決まらない」ことの方が、まずは余程重大事だ。前回「次の予定としては来週10日に後任候補を協議し、翌11日に投票を行うことになるようだが、この間、下院議長の解任により下院の立法作業は停止する。議会が新たな予算案を可決しなければ11月17日には再び政府機関閉鎖を決する期限が迫る」とお伝えしたが、10月15日現在、新たな下院議長を共和党は決められていない。

一旦は共和党のスティーブ・スカリーズ議員(ルイジアナ州)が下院議長の共和党公認候補として選出された。だが、一部の共和党議員がスカリーズ議員が白人至上主義者の会議に出席した過去があるため支持することは出来ないとするなど票を纏めることが出来ず、下院議長の選挙から撤退してしまった。現時点、あらたな下院議長候補を共和党は絞り切れていない。こうした状況を見てCNNなどは「Steve Scalise drops out of speaker’s race as House GOP faces leadership crisis(スティーブ・スカリース氏が議長選挙から撤退し、下院共和党が指導力の危機に直面)」などと報じている。確かにトランプ元大統領が現在は取り敢えず共和党のリーダーのようだが、その人気も指導力も、つまり共和党内でのリーダシップはかなり弱い。寧ろ、共和党はこれで大丈夫なのかと心配になってしまう。その後、ジム・ジョーダン議員(オハイオ州)を新たな議長候補に選出してはいるが、共和党内での最終投票は週明けが予定されている。纏まらないのだ。共和党内での意思決定が済み次第、下院での正式投票となる。

そして仮に来週早々に新しい下院議長が決定し、下院での審議が始まったとしても、11月17日までに米国議会が「新しい予算」を決定出来るかどうか、そのハードルはどう考えても低くいとは思えない。そこで新しい予算が合意されない場合の次なる手段として、政府の運営を継続するために「暫定予算」(Continuing Resolution、CRとも呼ばれる)を承認出来るかが次のカギとなる。「暫定予算」とは、以前の予算のレベルで政府の資金提供を一時的に継続するための立法措置だが、共和党マッカーシー元下院議長が党内の保守強硬派から解任動議を提出された流れを考えると、共和党内に強いリーダーシップを持った政治家が出てこない限り、ウクライナ支援や移民問題を巡る対立、貧困層への支援といった課題を残したまま「暫定予算」が承認されると楽観視することは難しい。

UAW(全米自動車労働組合)のストライキ問題

米国景気を左右すると言われるもうひとつの問題に、現在UAW(全米自動車労働組合)が行っているストライキ問題がある。UAW(United Auto Workers)とは、米国の自動車労働者を代表する労働組合であり、GM(General Motors)、フォード、フィアット・クライスラーなどの大手自動車メーカーとの間で労働契約を交渉するが、特に今回のストライキの背景には電気自動車への生産移行に伴い、従来からの仕事が失われることへの労働者側の懸念がある。

ただ当初はUAW側も自動車業界や経済全体への波及効果を危惧して、そう大きなダメージを与えるほど大規模に行うというよりは、何とか最小ダメージで会社側から成果を引き出そうとしている印象が強かった。その流れがガラッと変わったのは、先週水曜日の夜遅くだ。フォードのピックアップトラック「Fシリーズ」の大型車やフルサイズSUVなど、フォードの最も重要な車両を製造しているケンタッキー・トラック工場の労働者8,700人に対して、UAWがストライキを行うよう指示したことだ。これで戦火は一気に拡大した。

フォードとUAWの状況に基づくと、ケンタッキー州のストライキは、ゼネラル・モーターズ(GM)とクライスラーの親会社ステランティス(STLAM)に対する警告とみることも出来る。何故なら両社の賃金と福利厚生はフォードに及ばないからだ。UAWのフェイン氏は金曜日、キャデラック・エスカレードやシボレー・サバーバン、その他の大型高額SUVを生産するテキサス州アーリントンのGM組立工場を攻撃する用意があるとも述べた。ステランティスには高収益の工場としてミシガン州にラムピックアップトラック工場、デトロイトにジープSUV工場2ヶ所がある。

ただ一方で、UAWは金曜日、GMが合弁電池工場の労働者に労働組合契約の適用を認めるという予想外の意向を示したことを理由に、デトロイト3自動車工場に対する追加ストライキを延期し、GMとUAWは今週、正確な条件について協議しているという情報もある。またUAWとステランティスは木曜日に別の主要な交渉ラウンドを予定しているという情報もある。何れにしても、デトロイト3が10月24日から31日までに第3四半期決算を発表するタイミングまでに何か次の進展があるだろう。

問題は、このUAWのストライキをバイデン政権が基本的に支持する立場にあることだ。バイデン大統領は最近、ミシガンのピケットラインに立ち、UAWの帽子をかぶり、組合員に「ストライキを続ける」ようにと励まし、「私たちが失ったものを取り戻す」ようにとも言ったという。その後、UAWフェイン会長は、このストライキが裕福な人々と貧しい人々の間の広範な戦争の象徴であると言い、多くの国の問題の原因として「億万長者クラス」の経営陣を非難する7分間のスピーチを行ったようだ。これらかも見えるバイデン政権とUAWとの関係は、労働者の権利や経済の問題に関して非常に密接だと言える。バイデン大統領は、労働組合の権利を支持し、組合員の要求や懸念に耳を傾ける姿勢を示し、一方のUAWフェイン会長は、経済の不平等や裕福な経営陣の行動に対する批判を強調している。

お気付きだろうか。これらの考え方は少なくとも上述の共和党保守強硬派の考え方とは全く異なるものであり、かなりな部分、共和党と民主党の考え方が離れていることを示唆している。つまり「政治的二極化(Political Polarization)」の実情を示している。一見すると、下院議長の空席が続く問題と、このUAWのストライキの根っ子は同じ問題に立脚している。つまり、即時の解決は結構険しい道のりが待っていそうだということだ。

ハマスによるイスラエル攻撃事件

この問題は現在進行形である為、どの時点でカットオフして現状をアップデートするかは、同じ現在進行形の他の問題以上に難しい。だがまずひとつ明らかなことは、この問題の根はかなり深いということ。それはその舞台となっている場所が、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地エルサレムに関わるものだからだ。

世界史をクロマニョン人や北京原人のところから教え、最後の重要な近代・現代史の部分は自習、若しくは省略することが多い日本の歴史教育の中では、或いは「八百万の神々」という基本的な考え方の伝統がある日本人には、恐らく中東問題の歴史背景は共有され難い話題であり、またユダヤ教、キリスト教、イスラム教など「一神教」の教えを信じる人達の感覚は理解し辛いかもしれない。

そこでまず簡単に「イスラエルとハマスの問題」について整理すると下記のようになる:

- 歴史的背景:

- 20世紀初頭、ユダヤ人の※「シオニズム」運動が高まり、ユダヤ人の故郷として「約束の地」パレスチナ地域への移住が増加した。パレスチナ地域とは、主に現在のイスラエル国家と、ガザ地区、西岸地区のこと。第二次世界大戦後、ホロコーストの影響を受け、国際社会はユダヤ人国家の設立を支持。1947年、国連はパレスチナ地域をユダヤ人とアラブ人の二つの国家に分割することを提案した。

- 1948年、イスラエルが独立を宣言。これに対して周辺アラブ諸国が反発し、イスラエルとアラブ諸国との間で戦争が勃発した。アラブ諸国とは、アラビア語を公用語とし、アラブ文化を共有する国々を指す。これには、北アフリカの国々(例:エジプト、リビア、チュニジアなど)や中東の国々(例:イラク、ヨルダン、レバノン、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、オマーン、イエメンなど)が含まれる。サウジアラビアも当然アラブ諸国の一つだ。

- ハマスの登場:

- ハマスは1987年にガザ地区で設立されたイスラム教スンニ派の武装組織。イスラエルの存在を認めず、イスラエルの撤退とパレスチナ地域の解放を目指している。イスラエルとハマスは、ガザ地区を中心に度々衝突している。

- 宗教的問題:

- イスラエルとパレスチナの問題は、ユダヤ教とイスラム教の聖地を巡る対立も含んでいる。すなわち、エルサレムの旧市街には、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が密接に存在しており、それぞれの宗教的な権利を主張することが対立の一因となっているからだ。

※シオニズム:古代ローマ軍にパレスチナを追われて以来、世界各地に離散していたユダヤ民族が、母国への帰還をめざして起こした民族国家建設のための運動。 19世紀末から盛んとなり、1948年、パレスチナにおけるユダヤ人国家イスラエル共和国を建設、目的をいちおう達成した。

この「イスラエルとハマスの問題」と米国との関わりを考える場合、米国の中東政策の歴史的背景、911同時テロとの関連なども頭に入れておく必要があるだろう。

アメリカと中東の関係の背景:

- イスラエル支持: アメリカはイスラエルの主要な同盟国であり、軍事的、経済的援助を提供している。これは、戦略的利益、宗教的価値観、および政治的ロビー活動の結果としてのものだ。

- 石油: 中東は世界の石油供給の主要な源であり、アメリカは石油の安定供給を確保するためにこの地域との関係を重視してきた。

911同時テロ:

- 911同時テロ: 2001年9月11日、アルカイダという過激派組織が、当時ニューヨーク・マンハッタンの象徴とも言われたツインタワー「ワールドトレードセンター」へ2機のハイジャックしたボーイング767型機で突入(他に、ペンタゴンへの攻撃、テロ攻撃が失敗に終わったものと合わせると同時に4件のテロが行われた)という、まさにアメリカ本土に対する空襲とも呼べる大規模なテロ攻撃を実施した。これにより、アメリカはテロとの戦いを強化することを決定し、テロ組織の温床と呼ばれたアフガニスタンに対する軍事行動を開始した。アルカイダは、アメリカの中東における政策やその影響に強く反発していたが、特にアメリカがイスラエルを支持していることや、サウジアラビアなどの中東の国々との関係に不満を持っていた。例えば、1990年の第1次湾岸戦争後、アメリカ軍はサウジアラビアに基地を維持していたが、アルカイダの指導者であるオサマ・ビン・ラディンは、イスラムの聖地に非ムスリムの軍隊が存在することを非常に問題視していた。またアルカイダは、西洋の文化や価値観がイスラム圏に浸透していることを懸念し、これがイスラムの伝統や価値観を脅かしていると考えていた。そこで全世界のムスリムに対する「ジハード」(聖戦)を呼びかけ、アメリカやその同盟国を「遠くの敵」と見なし、これらの国々に対する攻撃を正当化した。そもそもアルカイダは、アメリカを「大きな悪」と見なし、アメリカ本土を攻撃することで、アメリカの国際的な影響力を弱め、その同盟国に対する不信感を生むことを目指していた。こうして2001年の911同時テロが実行された。

今回の戦いはパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスが、10月7日、最初にイスラエルに数千発のミサイルを撃ち込んだことで始まった。標的は中部テルアビブやガザに近いイスラエルの音楽フェスティバルだった。戦闘員はフェスの参加者に向けて無差別に銃を乱射し、260人以上が犠牲となった。

これに対し、イスラエルのネタニヤフ首相は「われわれは戦争状態にある。敵はかつてない代償を払うだろう」との声明を発表し、大規模な報復を宣言。バイデン大統領は「テロリストによる理不尽な攻撃だ」と批判し「米国はイスラエルと共にある」と述べた。また加えて、10月9日にはイスラエル軍は過去最大規模の予備役30万人を招集したと発表した。同12日には米ブリンケン国務長官がイスラエルを訪問、ネタニヤフ首相と会談し「われわれはいつもあなたの側にいる」とイスラエルを支持を更に鮮明にした。そして13日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ北部のすべてのパレスチナ人に対し、ガザの南部へ24時間以内に退避するよう国連に通知し、イスラエル軍による地上戦総攻撃のカウントダウンが始まった。

中東情勢をどう捉えるか

この問題を一刀両断に簡単に解説する方法は先ず無いだろう。それは前述したように、舞台となっている場所が、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地に関わる宗教戦争のひとつであり、また米国もイスラエル建国前に遡っても、中東が世界の石油供給の主要な源であることから、石油の安定供給を確保するためにこの地域との関係を政治的にも利用してきたからだ。事実、今では敵対的な関係にあるイランとは1979年イラン・イスラーム革命の時まで、極めて親密な関係を続けていた。また今回は「米国はイスラエルと共にある」とは言うものの、オバマ政権時代、つまりバイデン大統領が副大統領を務めた政権時代は、米国とイスラエルの関係は極めて悪化している。

この中東の問題を投資家として捉えるひとつの方法、すなわち米国などの投資先への影響を考えるひとつのアイデアは、まずは言葉の定義を確認することだ。また地図を見ながら場所を理解することだろう。例えば、パレスチナ地域とは主に現在のイスラエル国家と、ガザ地区、西岸地区を指すこと。そしてイスラエルはユダヤ人国家であり、ガザ地区を実効支配するハマスはイスラム教徒だということ。イスラエルと距離を縮めつつあったサウジアラビアは、アラビア語を公用語とし、アラブ文化の国ではあるが、宗教はイスラム教スンニ派、対するイランはイスラム教シーア派と言った感じだ。この点を押さえておくだけで、グッとニュースの内容も分かり易くなるだろう。但し、特に中東情勢の情報を取るのは「欧米メディア」のそれを使うこと。

そして問題はどこにあるかと言うと、もちろん中東の平和は原油産出に関わる重大事ではあるが、米国でもフランスでも、移民を受け入れる国々には、ユダヤ教の人もいれば、イスラム教を信じるムスリムも、どちらも国民として暮らしているということだ。例えば今回、10月9日にイスラエル軍が過去最大規模の予備役30万人の招集をしたことにより、イスラエル国籍の成人男性が相当数イスラエルに帰国しているということだ。欧米のエアラインは欠航となっても、イスラエルの航空会社が増便しているらしい。想像しか出来ないが、昨日まで同じ職場で仕事をしていたイスラエル出身の同僚が「予備役招集が掛かったから急遽帰国するよ」と言い出したら、あなたは何と思うだろうか。またその同僚の横にはムスリムの人が座っているかも知れないのだ。

一方、ハーバード大学の学生団体がイスラエルに対する反対声明を発表したという動きもある。これに関しては、いくつかの会社のCEO(主としてウォール街と言われている)達がこれらの学生団体をブラックリストに載せるよう求めているという報道もある。それがムスリムなのかどうかまではわからないが、米国、特に西でも東でもコーストサイドに行けばムスリムが非常に多いことが分かる。シリコンバレーでも、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ(CHKP)などは、そのものズバリでイスラエルの企業だ。

米国(同様なことがフランスでも起きているようだが)のように多種多様な人種・宗教の人を受け入れている国だからこそ、例えば「イスラエルがパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を準備」となれば、ニューヨーク市当局はユダヤ教、イスラム教双方の礼拝所や学校での警備を強化せざるを得ない状態になっている。ただ911同時テロの時との明らかな違いは、「米国本土空襲」と受け取られ、米国全体が一致団結し、家の軒先には星条旗を掲げ、クルマには「United We Stand」というステッカーを張りつつ、テロ撲滅を目指した時とは全く違うということだ。少なくとも、米国本土にミサイルは飛んできていない。

ただ911アメリカ同時多発テロ事件の時に「ムスリム」の人達が米国内で肩身の狭い思いをしたのと同じように、米国内でユダヤ教の人と、ムスリムがいがみ合うようになる可能性は全く否定出来ない。ただでさえ「政治的二極化(Political Polarization)」で纏まりがつかなくなっている米国政治に、ここからはより強いリーダーシップが求められるのだが、率直なところ、あまり多くは期待出来そうもない。

原油供給や価格はどうなるか

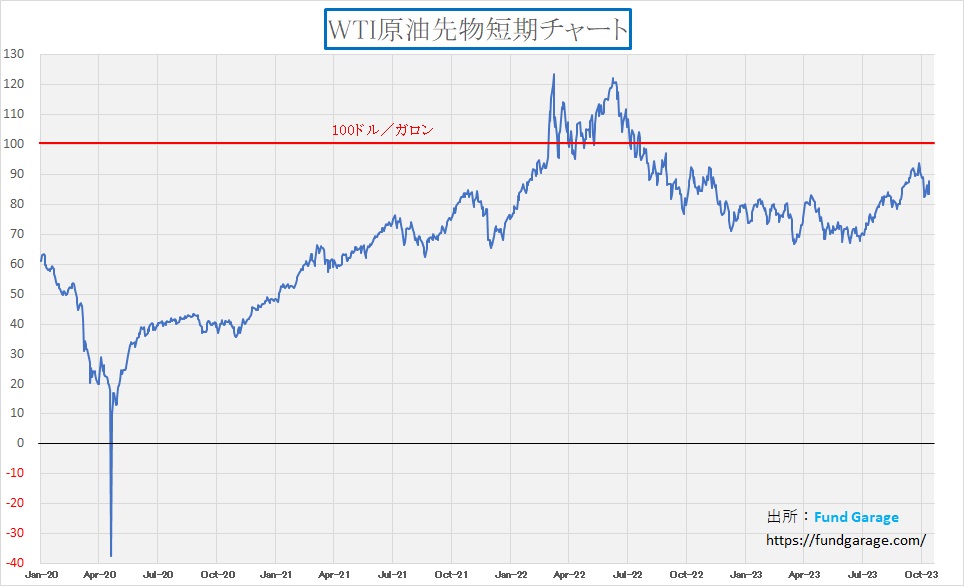

中東情勢がきな臭くなれば、通常は原油価格が急騰する。少なくとも歴史はそれを繰り返してきたが、今回はどうもそうなりそうもない。まずサウジアラビアが原油価格の急騰があれば増産する用意があると表明していることが挙げられる。これは、市場の供給不足を補うためのものであり、価格の安定を目指すものだ。原油価格の高騰は、歴史的にも新エネルギーの開発やシフトを加速させることが証明されているので、サウジアラビアの立場はそこを見ていると思われる。またハマスの後ろ盾と言われるイランについては、OPECのメンバーではあるが、過去数年間の経済制裁の影響でそもそも原油の生産と輸出は大きく減少している。下のチャートは先週末までのWTI原油先物価格の推移。原油価格の急騰が一時騒がれていたが、寧ろ足許では下落しているのがわかる。

また最も重要なことは、米国がシェールオイルの生産増加により、近年は原油のネット輸出国になっていることだ。またそんな中、10月11日には米石油大手エクソンモービル(XOM)が、シェール大手パイオニア・ナチュラル・リソーシズを約600億ドルで買収すると発表した。これによりエクソンモービル(XOM)は米国の最大の油田であるパーミアン盆地における生産量を大幅に増加させることが出来ることになる。当然、生産能力と市場シェアの拡大により競争力も向上するだろう。両社の統合により、運営コストや探査・開発コストの削減が出来れば、原油価格が低下しても、収益性を維持・向上させることが出来る。すなわち、米国のシェールオイル生産の増加を通じて、OPECの価格設定に影響を与える可能性まであるということだ。すなわち、米国内での生産能力の増加は、中東や他の地域の地政学的リスクから一定の独立をもたらす可能性があるということ。これにより、中東の緊張や供給の中断が原油価格に与える影響が緩和されるかも知れない。

実際この時、タイミングよくテキサス州ヒューストンに某社(現状は伏せておきます)のリサーチに来ていたのだが、一番危惧した原油価格の急騰は見られなかった。実際ネバダ州で確認した「太陽熱発電」も同様だが、今回の中東情勢のような問題が起きると産業界は必ずその変化に対応しようとする。この辺りの流れはジックリ掘り下げて調べてみる価値がありそうだ。確かな実感として、あの広大な土地を持つ国において、携帯の電波さえ全く受信出来ないエリアが沢山あるほど広い国において、緊急時の対応として、エネルギーのポータビリティは必須条件であり、死活問題に繋がる。テキサス州オースティンにはテスラのギガファクトリーがあるにも関わらず、同じ州のヒューストンでは殆どテスラも、その他のBEVも見掛けなかったことが、多くの事を示唆している思われる。

まとめ

暫くの間、大きな関心事は「米国に強いリーダーシップが誕生出来るか」に尽きるように思われる。このままの状態で議会が混乱したままとなれば政府機関の閉鎖は火を見るよりも明らかであり、UAWのストライキもそう長くは続けていられない筈だ。会社が倒れてしまっては元も子もないのだから。そして、ウクライナ問題、対中問題、そして中東問題と米国の内憂外患に対処するには、やはり強いリーダーシップが求められる。

【ご参考】Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルについて

Fund GarageのオフィシャルYouTubeチャンネルとして始めた「勝癸ユウの経済研究室」、今週のタイトルは「Googleのデータセンター/ 溶融塩エネルギー貯蔵技術【元銀行員VTuber】」となります。今回は前回のプレミアム・レポートの「右肩上がりのビジネス・トレンド」でご紹介した項目について、より分かり易く説明しております。是非ご覧頂き、チャネル登録と、いいねボタンをお願いいたします。

動画本数もお陰様で全30本目となりました。今後も着実に毎週1本ずつ、いつかバズることを夢見ながら、最低でも増やしていく予定です。個人的には役に立つ内容のものが結構あると思っているのですが、手前味噌でしょうか。このYouTubeを始めた主旨のひとつは、このプレミアムレポートのコンテンツ自体を分かり易いように伝えたいという想いです。私自身が私の言葉で説明してしまえば、結局は同じトーンになってしまうので、こうした市場の話を理解する能力を充分に持つ、でもファンドマネージャーでも、エコノミストでも、アナリストでもない若手スタッフの監修で制作したら、より分かり易いのではないかと思っています。若手スタッフのプロフィールについては、動画の摘要欄に記載していますが、実在の彼も証券アナリスト協会の検定会員です。直接質問などを送って頂くことも出来るように、摘要欄に書いてもあります。ご質問、ご要望、よろしくお願い致します。

My favorite Companies List(株主となって所有したい企業のリスト)

下記のリンクよりMFCLのページを開いてください。「アップデート」の日付が更新されている銘柄については、個別銘柄コメントにお伝えしたい重要なニュースを書き加えております。

MFCLのページを別仕立てとしたことで、週に一度ではなく、随時アップデートがあればページを更新しています。トップページで更新状況は確認出来ます。